市民化让农业转移人口更幸福吗?

2019-12-17付小鹏许岩梁平

付小鹏 许岩 梁平

摘要:目前中国正在大力推动以户籍制度改革为主要内容的市民化进程,在此过程中,户籍身份的变化究竟如何影响农业转移人口的主观幸福感呢?本文利用2013年中国家庭收入调查数据(CHIP 2013),采用倾向得分匹配(PSM)的识别策略,分析了市民化对农业转移人口主观幸福感的影响及异质性特征。研究结果显示:市民化之后,农业转移人口主观幸福感确实有显著的提升;市民化对农业转移人口主观幸福感影响具有显著的异质性特征:“政策性农转非”居民的户籍变更并没给其带来主观幸福感的提升,但“选择性农转非”居民主观幸福感提升效应明显。

关键词:市民化;农业转移人口;主观幸福感;倾向得分匹配

中图分类号:C922文献标识码:A文章编号:1000-4149(2019)06-0028-14

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2019.00.015

Does Citizenization Make the Agricultural Transfer Population Happier?

FU Xiaopeng1,XU Yan2,LIANG Ping3

(1.School of Public Affairs, Chongqing University, Chongqing 400041, China;2. School of Economics, Chongqing Technology and Business University, Chongqing400067, China; 3. School of Marxism, Chongqing University, Chongqing 400041, China)

Abstract:At present, China is vigorously promoting the civilization process with the reform of the household registration system as a main content. In this process, how does the change in household registration status affect the subjective well-being of the agricultural transfer population? In this paper, we use the 2013 China Household Income Survey Data (CHIP 2013) to identify the impact and heterogeneity of citizenization on the subjective well-being of agricultural transferring population by identification strategy of preference score matching (PSM). The results of the study can be showed as follows: 1) After the citizenization, the subjective well-being of the agricultural transferring population has indeed improved significantly. 2) The influence of citizenization on the subjective well-being of agricultural transferring population has significant heterogeneity. The change of household registration of “policy-based urban hukou registration” residents did not bring about an improvement in subjective well-being, but the effect of subjective well-being on “selective farming to non-residents” was obvious.

Keywords:citizenization;agricultural transferring population;subjective well-being;propensity score matching(PSM)

一、引言

目前,中國正处于全面推进以人为核心的新型城镇化的关键历史阶段。根据“十三五”规划的要求,到2020年中国要努力实现1亿农业转移人口在城市落户。2017年,在党的十九大报告中习近平总书记又进一步强调:“要以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局,加快农业转移人口市民化 详见中国共产党第十九次全国代表大会报告全文,http://www.spp.gov.cn/tt/201710/t20171018_202773.shtml”。在这样的政策推动下,人力资源和社会保障部统计公报显示,全国户籍人口城镇化率从2012年的35.30%增长到2017年的42.35%,8000多万农业转移人口的户口发生变更成为城市居民,并且随着城市化进程的不断加快,可以预见在不久的将来,越来越多的农业转移人口将迎来户籍身份的集中变化。而市民化改革的一项根本目的,在于使农业人口能够平等参与城镇化进程,共同分享城镇化发展成果,过上更加幸福美好的生活[1]。因此,在市民化过程中,农业转移人口主观幸福感或者生活满意度提高是我们考察和判断政府市民化政策、城镇化发展战略成败得失的关键依据,那么市民化或者户籍状态的变更究竟对农业转移人口的主观幸福感产生了怎样的影响呢?对以上这些重要问题的回答将直接关系到对农业转移人口市民化这一历史变革的价值判断。事实上,对于上述问题的答案并不像直觉中那样显而易见。一方面,几乎所有来自中国经验的历史文献都认为,相比于非农业户籍人口而言,农业户籍人口的主观幸福感要更高[2-5]。学者们常把这一反常现象看作是“伊斯特林悖论”在中国城乡结构上的现实翻版[6];而另一方面,在中国,非农业户口始终是教育、医疗、社会保障等一系列隐性福利的代名词。在很长一段时间内,少数农村“精英”只有通过上学、参军、转干、招工等严格筛选才能获得城市户籍[7]。部分地区甚至出现过农村居民通过买卖户口来实现变成城市居民的现象[8]。如果从农业户口到非农业户口的变更真的会使居民幸福感下降的话,那么又该如何解释理性的社会行动者通过“用脚投票”而做出的现实选择呢?要想准确评价上述两种相互矛盾的实证结果孰是孰非,则需要更为确凿的经验性证据。

与历史文献相比,本文的边际创新主要集中在以下两方面:①在以往相关研究中,学者们更加关注农村居民与城市居民间静态的主观幸福感差异,但是这种差异往往是多方面不可观测因素(如城乡居民生活中亚文化的差异、生活标准参照系的差异等)共同作用的结果,我们很难从中精确地分离出户籍因素对幸福感的真实影响。而本文在倾向得分匹配(PSM)的准自然实验实证框架下,以生活在城市中的流动人口作为“控制组”、以有过户籍变更经历的“农转非”人口作为“处理组”,在采样背景基本一致的情况下深入分析户籍变更对居民主观幸福感的影响,这将会得到更加可靠的研究结论。②在证实户籍身份的变化确实显著提升了“农转非”居民的主观幸福感的基础上,深入挖掘了城市户籍获得来源的不同对“农转非”居民主观幸福感的异质性影响。这些问题的解答对完善和优化落户条件设置、社会保障标准的设定等一系列加快“农转非”居民融入城市的制度设计具有一定指导价值。

二、 文献述评

在现代社会中,如何提升居民幸福感水平是所有制度设计以及经济发展的最终归宿[9]。在有关中国居民主观幸福感的相关研究中,国内外学者大量地讨论了收入、收入差距、政府质量、城市规模、社会资本、政治身份以及人力资本等因素对中国居民幸福感的影响。与此同时,在中国城乡二元分割的社会体制中,户籍分化所引发的城市与乡村居民主观幸福感的差异也成为国内外学者研究的热点。

相关的研究大致遵循两个方向:一方面,部分学者从户籍身份差别造成城乡居民在收入、社会保障、社会福利等方面差异入手,研究户籍身份与居民主观幸福感之间相关关系。具体而言,第一,从收入差别入手。虽然在国际经验上关于收入水平与居民主观幸福感之间的相关关系仍然存在着不小争议,但来自中国的经验研究却几乎无一例外地认为,绝对收入水平提升有利于居民幸福感水平的提高,并且收入差距拉大对低层次居民幸福感具有显著负向影响[3,10-11]。事实上,在传统的城乡二元分割的社会体制下,实证研究结果表明城市劳动市场中存在着针对农业转移人口的制度性工资歧视[12-15],这种基于户籍的制度性工资歧视对农业转移人口收入水平提高不利。同等条件下,这就会造成城市户籍居民比农村户籍转移劳动力工作收入高,并且随着大量农村转移劳动力涌入城市,这种趋势会加重制度性工资歧视程度,并不断拉大城乡居民工作收入的差距[14],显然这不利于农业转移劳动力主观幸福感的提升。第二,从社会保障和社会福利差别角度来看。历史文献的研究结果表明,对于未来的不确定性是影响居民幸福感的重要机制[16]。鉴于不确定性对居民幸福感有无法忽视的冲击,对于不确定的防范也就合乎逻辑地成了增强居民幸福感的有效手段[17]。而在不确定性的防范上,社会保障体系的覆盖范围与保障水平无疑发挥着极其重要的作用。根据温霍芬(Veenhoven)的研究,在国家经济发展水平基本相同的条件下,社会保障体系的完善程度与居民的主观幸福感表现出显著的正相关关系[18]。而在中国的现实背景下,历史上长期维持的“城乡二元结构”事实上使得城镇人口与农业人口生活在两种截然不同的社会保障体制之下,无论在社会保障的保障范围,还是在保障水平上,城镇人口都远高于农业人口。例如,如1993年、1998年、2005年、2014年的城镇与农村人均社会保障费用支出分别为168元和8.6元、1310元和34.7元、2728元和97.3元、8236.10元和328.5元,2014年城乡人均社会保障支出的差距仍然高达35倍左右。

另一方面,一部分学者从户籍身份本身造成的身份认同感差别角度入手研究城乡居民主观幸福感。事实上,户籍身份的差别不仅体现在收入、社会福利差距方面,而且还意味着身份认同感的差别,这种身份认同的差异也会作用于居民主观幸福感水平。具体而言,尽管外来人口有融入城市、获得社会认同的强烈期望,但是户籍制度却划定了一条人为的鸿沟,并且会一直左右农业转移人口对自己身份的认同,在社会交往中,户籍标签将人们分成了“城里人”与“乡下人”两个截然不同的社会群体,在不同的社会群体间人们更加关注的是他群与本群的总体差异。正是在城乡二元分割的社会机制下,社会优势群体往往容易对相对劣势群体产生社会排斥,并最终抑制了劣势群体对自己的身份认同[19]。同时,在没有获得正式城市身份——城市户口的条件下,农业移民与周边市民间的社会网络往往是断裂的和“孤岛化”的[20],这就不可避免地会抑制农业转移人口的社会资本积累,而社会资本对居民幸福感的重要意义早已被多方面的文献所验证[21-23]。

综上所述,相关研究对理解和进一步探讨户籍对居民幸福感影响提供了很好的理论借鉴和研究支撑,但以上研究并没能准确地回答户籍身份变更后农业转移人口主观幸福感的变化这个关键问题,更多是探讨静态条件下农村户籍居民和城市户籍居民之间幸福感差异及影响因素。基于此,本文采用倾向得分匹配的识别策略,重点探讨户籍身份变化对居民主观幸福感的影响及影响的异质性特征。该实证研究的结果无论对于户籍制度完善、城市化持续推进,还是更深一步理解户籍与居民主观幸福感相互关系都具有重要现实意义和理论价值。

三、数据与经验分析框架

1.数据

本文使用的微观数据来自中国家庭收入调查2013年數据(CHIP 2013),具体包含城镇居民和外来务工人员两类居民数据 目前国内主流的微观调查数据如中国综合社会调查(CGSS)、中国家庭营养调查(CHNS)、中国家庭金融调查(CHFS)也提供主观幸福感(subjective well-being)的数据,但是这些公开数据并未提供调查对象的城市代码,事实上居民主观幸福感和城市特征也密切相关,未加城市特征变量可能会产生遗漏变量风险。相对而言,CHIP 2013公布了城市代码,解决了这一问题。。CHIP数据是采取分层抽样建立起来的全国范围内的劳动力数据库,也是目前研究中国居民幸福感变化及变迁最为权威的数据库。该数据库按照东、中、西分层,采用系统抽样的方法抽取调查样本,2013年调查样本城市覆盖了北京、重庆、山西、辽宁、江苏、浙江、安徽、山东、河南、湖北、湖南、广东、四川、云南、甘肃15个省级行政区的126个城市,涵盖3万多个体样本,这也是所有年份CHIP调查中,覆盖范围最广、抽样城市最多、受访人数最多的一次调查,这一特征也满足了倾向得分匹配(PSM)对大样本数据的要求[24]。在进一步对主观幸福感、受教育年限、性别、年龄等个人数据不够完整的观测样本进行筛检后,最后获得有效个体样本5139例。

结合CHIP 2013调查问卷中的相关问题,本文将涉及的三个核心变量定义如下:①“农转非”居民,指由农业户籍转化为非农业户籍的城市居民,同时也包括因户籍制度改革试点而统一成为城市居民户口的农业转移人口。具体问题是“您是否有过“农转非”的经历?”,若回答是则该指标赋值为1,否则为0。②主观幸福感,是指居民对其生活满意度的一种主观感受,具体是对“总的来说,您现在幸福吗?”这一问题的主观回答,该问题也是同类研究中通常被用来度量生活满意度和幸福感的经典问题,受访者要在“非常幸福、比较幸福、不好也不坏、不太幸福、很不幸福及不知道”六个选项内做出判断。在删除最后一项回答的样本后将前五项回答分别赋值为4、3、2、1、0。③户籍来源,主要是指“农转非”居民城市户籍获取途径。根据已有文献可知,户籍身份变化 主要是指由农业户口向非农业户口或居民户口转变。的过程直接影响着户籍制度的社会分层后果,而社会分层后果又会对这些群体的主观幸福感产生不同程度的影响。鉴于户籍来源可能会对农业转移人口主观幸福感产生影响,按照郑冰岛的分类方法[7]结合调查问卷关于户口来源的问题,本文根据户籍来源差异将经历户籍变化的农业转移人口分为两类:选择性农转非群体,即通过上学、转干、参军、购房、婚姻等途径获得非农业户口的群体,该群体实现自身户口的变化主要依靠自身努力,具有明显内生性特征;政策性农转非,即通过土地被征用(土地换户口)或户籍制度改革试点而获得非农业户口的“农转非”居民,该群体基本独立于個体能力和自我选择之外而被整体关照,政策性农转非暗示着农民户籍身份转变的外生性影响。

实证分析中,本文除CHIP 2013微观数据外,还使用了城市宏观数据,主要包括人口规模、人均GDP、人均道路面积等,其数据主要来源于《中国城市统计年鉴》。

2.经验分析框架

(1)基本线性回归模型。本文采用最小二乘法(Ordinary Least Squares, OLS)作为基准模型,需要指出的是,虽将被解释变量由序数回答变为基准变量,但根据费雷里-卡博内尔(Ferreri Carbonell)等与安格瑞斯特(Angrist)和皮施克(Pischke)的研究可知,只要方程设定正确,在回归分析中无论是采用OLS还是Order Probit/Logit的实证方法对于系数的显著性和方向并没有明显的影响[25-26]。基于此设定线性回归方程如下:

wellbeingij=α0+α1nzf+βXij+γZj+εij(1)

其中,wellbeing代表个人的主观幸福感,下标i表示个人,j表示其所在的城市。nzf表示个人是否有过“农转非”经历,Xij表示个人层面的解释变量,Zj表示城市宏观解释变量。 ε代表随机误差项。

(2)倾向得分匹配。基于线性回归模型,虽然可以采用估计组间平均数差异的方法来对“农转非”居民与农村户籍转移劳动力进行对比,但该方法过于简单,并且格林(Green)的研究发现线性回归分析可能无法克服因样本自选择(selection bias)所导致的测量误差[27]。因此,为识别出户籍身份的变化对主观幸福感的净效应,本文进行实证研究的最大障碍就是寻找反事实 (Counterfactual)事件:即对一个农村户籍的农业转移劳动力而言,在保持其他个人特质不变的条件下,假设其身份变成“农转非”居民,那么他的幸福感是上升还是下降?如果是上升,则说明户籍变化确实提升了居民的幸福感。但无论农村户口还是城镇户口都是个人历史属性,在某个时间点并不存在某个居民既是城镇户口又具有农村户籍的状态。因此,在这种条件下很难构建起严格符合“控制组和处理组”的自然实验框架。罗森鲍姆(Rosenbaum)和罗宾(Rubin)所提出的倾向得分匹配(Propensity Score Matching,PSM)方法可以部分解决以上问题,这种实证方法可以帮助研究者构造出一个准自然实验的实证框架(quasi-experiment),即构造近似反事实的“处理组”与“控制组”,从而部分满足“反事实事件”的要求[28],最终可以估计出干净的处理效应。

具体而言,倾向得分匹配首先要构建一个包含影响户籍变化的个体因素的logit模型,即测量个体发生某个事件(在本文中是指农业转移劳动力获得城市户籍)的倾向性或者可能性的模型。具体模型如下:

logit(treatedi=1)=β0+β1Xi+εi(2)

以上模型中,treatedi表示个体是否有“农转非”的虚拟变量,若经历过“农转非”则treatedi=1,否则treatedi=0,以此将研究对象区分为“实验组”(“农转非”群体)和“控制组”(“拥有农业户籍的农村转移劳动力”)。Xi为相关协变量,协变量可以对个体进入处理组的倾向得分P(X)进行预测。通过对倾向得分进行匹配,使我们可以在个人特质大致相似的条件下为“处理组”个体选择适当的“对照组”个体,以减少因样本自选择性问题而导致的估计偏误。“控制组”和“处理组”之间幸福感的差异即为户籍身份变化(“农转非”经历)对主观幸福感影响的平均处理效应(Average Treatment Effect,简称ATE),具体模型如下所示:

ATEPSM=EP(X)|D=1{E[Y(1)|Treatedi=1,P(X)]-E[Y(0)|Treatedi=0,P(X)]} (3)

ATEPSM为平均处理效应,treatedi是处理组(1)与控制组(0)的虚拟变量;P(Xi)是倾向得分;Y(1)表示“农转非”居民的主观幸福感;Y(0)表示农村户籍流动人口的主观幸福感。

(3)协变量的选择。为增强以上估计的稳健性,我们需假设观察到一系列个体特征是完全穷尽的,也就是没有任何影响个体“农转非”倾向性和主观幸福感的重要协变量被遗漏,这又被称为“严格可忽略性假设”,该假设是倾向匹配方法能够得到稳健结果的重要基础[29-30]。根据勒文(Leuven)和夏内西(Sianesi)的建议,应当尽可能多地把协变量纳入倾向得分的预测模型中,且这些协变量尽可能外生[31]。依照相关文献研究结论和研究实践经验,同时结合CHIP 2013调查数据具体内容,本文选择的协变量包括:居民性别、婚姻状况、年龄、受教育年限、民族、政治面貌、健康状况、生活水平,表1给出各重要协变量的描述性统计。

四、实证分析结果

1.OLS回归结果

根据公式(1),本文采用逐步增加控制变量的方法进行OLS回归分析,实证结果如表2所示。其中,模型1是基本回归结果,模型2是除关键控制变量外的线性回归结果,模型3为增加了全部控制变量后线性回归结果。根据回归结果可发现,关键变量“农转非”前的系数均为正并且至少通过了5%以上显著性检验,这初步证明了有“农转非”经历的新晋城市居民的主观幸福感要明显高于农村转移劳动力。在增加家庭消费、家庭收入以及社会保障参与率三个重要变量后,关键变量前的系数明显减小,从0.0561降低到0.0504,但是系数符号和显著性并没有显著变化,这一方面说明了以上三个重要变量确实对“农转非”群体幸福感起到了重要的影响,另一方面也再次证实模型2中的实证结果。以上结果初步验证了户籍身份的变化显著提升了“农转非”居民的主观幸福感。

本文OLS回归结果中控制变量系数的符号及显著性与其他使用CHIP数据研究中国居民幸福感影响因素的文献基本一致。相对于男性,女性表现得更为幸福,这与卢特默(Luttmer)的幸福感与性别不相关或男性更幸福的结论有所不同,可能的原因在于中国男性要承担更多“养家”责任因此压力更大[32]。同时,年龄对幸福感的影响呈“U”型状态,其原因在于中年人相比青年人、老年人面临更大的社会压力和家庭压力,幸福感水平也极可能处于生命中最低阶段。此外,婚姻状况也会直接影响个人主观幸福感水平,已婚居民更能从家庭中获得生活的乐趣,自然更幸福,而离婚和丧偶经历则会显著降低人们的幸福感。与罗楚亮、许岩的研究结果相似,受教育年限與幸福感并没有显著关系[2,9]。在控制收入的条件下回归系数仍未出现显著性特征,其中可能的原因在于教育对幸福感的影响通过提升家庭人均收入的水平来实现,而非教育本身。与陆铭等的研究相似,家庭收入、党员身份、健康状况、相对生活水平都出现显著的正相关关系[33]。

此外,城市宏观控制变量系数的符号以及显著性程度也与之前研究的结果相似。首先,城市人均交通里程的增加提高了居民的幸福感,其可能的原因在于,城市人均交通里程的增加会降低居民的通勤时间和通勤成本,从而显著提升居民幸福感水平,这与克鲁格等人(Krueger et al)的结果相同[32]。其次,城市人口数量却与居民幸福感之间为负相关关系。因此,简单、粗放地增加城市人口数量虽然能够提升城镇化率,但这种做法可能会抑制居民幸福感的提升。同时,城市人均GDP与幸福感并不存在显著正相关关系,这也意味着宏观经济水平与居民幸福感之间并不存在显著的相关关系,这一结果与伊斯特林(Easterlin)等人的“收入—幸福”悖论研究结果[34]相似,这也符合我国近些年来经济发展与幸福感提升不一致的现象。

2.倾向得分匹配的估计

(1)倾向得分匹配结果。根据对实证研究方法的分析,倾向得分匹配的主要优势在于可以利用观测到的信息减少因果关系推断过程中的估计偏误。正是因为这个原因,倾向得分匹配法在社会科学研究领域的应用也逐渐广泛起来[35]。在具体操作过程中,倾向得分匹配存在多种数据匹配方法,如一对一匹配、K最近邻匹配、半径匹配、kernel函数匹配等。范登伯格(Vandenberghe)和鲁宾(Rubin)在2004年研究中指出,在理论正确的前提下,稳健的估计结果在不同匹配方法中的平均处理效应不会出现明显差异[36],并且在大样本条件下,无论选择何种方法,估计结果都会收敛于精确匹配[37]。当然为了确保倾向得分匹配估计结果的稳健,根据勒文和夏内西[31]的建议,本文将从K最近邻匹配开始,同时配合一对一匹配来进行检验估计,其结果如表3所示。

根据表3中PSM估计结果可见,在不同匹配方法和匹配带宽下,相对于农村转移劳动力而言,“农转非”居民因户口变化所带来的幸福感提升净效应均为正值,其中净效应区间为0.0977—0.1122,且至少通过了5%的显著性检验。同时,该结果显著高于OLS的估计结果(0.0731) 因为自选择偏差(self-selection bias)可能导致OLS估计结果存在较大偏差。。如果以0.1作为净效应的平均强度的话,那么该差距意味着仅户籍身份简单的变化,约能提升农业转移劳动力3.86%(0.1/2.593)的幸福感,更为直观地说,这相当于提升家庭可支配收入1380元。这一实证结果进一步验证了OLS的研究结论,即户籍身份的变化确实能够提升转户居民的主观幸福感水平。同时,处理效应值更大也说明若实证分析不克服样本的选择性偏误,则可能低估户籍身份的变化对于“农转非”居民幸福感的影响程度。

(2) 匹配平衡性统计检验。赫克曼(Heckman)认为要保证倾向得分匹配结果稳定,需要满足协变量与倾向得分在处理组和控制组之间不存在显著差异的条件[38]。这就需要对倾向匹配后的结果进行平衡性检验,只有通过检验才能保证倾向得分匹配结果的稳健。根据万海远等人的建议[14],本文选择两种常见的平衡性检验统计指标:一是协变量的双t检验及协变量在匹配前后标准化偏误的降低比例;另一种是协变量平均变差以及斜变量联合分布在匹配前后是否存在显著差异的P值。这里平衡性检验使用的模型为施加了共同支撑假设的K最近邻匹配,k=10,δ=0.001,具体结果如表4所示。

从表4可知,经过平衡性分析过程之后,匹配前后几乎所有协变量的偏差程度都降低了70%以上,最高值达到97.1%,以上结果也就意味着PSM的确能够降低处理组和控制组之间的差异。同时匹配前的协变量联合分布检验的P值很小,这表明“匹配前”处理组与控制组在协变量的分布上存在着显著性差异,同时“匹配后”协变量联合分布检验的P值为0.998,这表明“匹配后”的“农转非”居民与农村户籍的农村转移劳动力之间协变量的分布几乎是一致的,并没有显著的差异。基于以上结果可以近似认为对照组和处理组除了户籍身份差异外,基本上是同一个体[14],即基本达到“控制—处理”准自然实验框架的要求,也就可以认为PSM估计结果是稳健的。

3.户籍来源对“农转非”居民主观幸福感影响的异质性分析

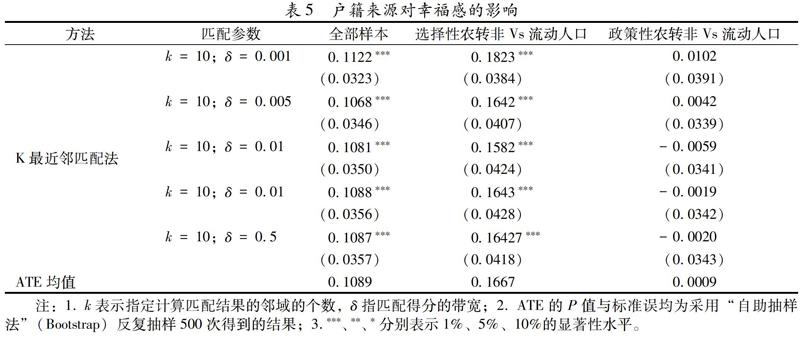

随着户籍制度改革的不断深入,城镇户口获得机制也开始变得多元[7,39]。除通过升学、招工、参军、转干等传统的方式获得城市户籍之外,地方政府为解决快速城市化进程中土地被征用的农民就业和生计问题,通常会给予这些失地农民以城市户籍,也即是所谓“政策性农转非”群体,近些年通过这一途径获得城市户籍的“农转非”居民的比例不断上升。那么城市户籍获得来源的差别是否会影响这两类“农转非”群体幸福感的获得呢?为了回答这一问题,本文在控制组为农村户籍农村转移劳动力保持不变的前提下,根据非农业户口获得途径的差异将CHIP 2013城市样本的“农转非”群体划分为两个不同的处理组,即“选择性农转非”群体和“政策性农转非”群体。并利用PSM分别对不同处理组的平均处理效应进行估计,具体结果如表5所示。

根据表5可知:第一,“选择性农转非”群体幸福感提升效应更明显。相对农村户籍流动人口而言,户籍转变给“选择性农转非”居民主观幸福感提升带来的净效应为正,均值为0.167,远大于全样本主观幸福感提升水平(均值为0.11),并且估计结果都达到至少1%水平上显著,幸福感提升净效应占农村转移劳动力平均幸福感的6.42%(0.1666/2.593)。第二,“政策性农转非”群体主观幸福感与农村户籍转移劳动力没有明显差异。主要表现为在不同匹配参数下平均处理效应并不显著,这也就意味着虽然“政策性农转非”群体经历了户籍身份变化成为拥有城市户籍的居民,他们主观幸福感并没有显著提升。以上结果也说明了,城市户籍获得途径的差异确实对不同社会背景身份“农转非”群体主观幸福感获得产生显著的异质性影响。

造成以上现象可能的原因在于:首先,“政策性农转非”群体的相对剥夺感比“选择性农转非”群体高。相对于从户口竞争中胜出的“选择性农转非”群体而言,“政策性农转非”获得城市非农户口明显缺乏自主性,且往往不具备与政府讨价还价的话语权,只能被动接受政府的政策照顾和安排[40],相对剥夺感更明显,即使通过获得转让土地获得的补偿,但是仍然不能带来主观幸福感提升[41]。其次,“政策性农转非”稳定收入来源受限。“政策性农转非”群体在获得城市非农户籍前大多从事专门的农业生产活动,在丧失土地这个最重要收入来源后,他们只能被动地参与城市激烈的劳动力市场竞争。在不具备人力资本、社会资本竞争优势的条件下,“政策性农转非”群体大多只能从事低技术层次工作或者在体制外自谋生路,明显缺乏稳定收入来源,收入波动过大[42]。最后,“政策性农转非”群体所享受的社会保障层次较低。相对于“选择性农转非”拥有较为全面的社会保障项目而言,在很多地方“政策性农转非”群体按照相关政策只能接受最低层次社会保障项目,且无法纳入城镇职工社会保险的范畴内[43]。在没有职业竞争优势、较低层次社会保障、相对剥夺感更强等多种因素共同作用下,被动转变户籍的“政策性农转非”群体的主观幸福感显然不会有显著提升。

五、研究结论与政策意义

户籍身份差异所引发的主观幸福感不同,一直都是我国社会科学领域关注的重要议题。目前,中国政府正在积极推动户籍制度改革和加快城镇化进程。但随之而来的问题就是户籍身份的变化是否提升了这一规模庞大的“农转非”群体的幸福感?或者该种提升效应是否具有异质性特征?为回答这一问题,本文基于CHIP 2013调查数据,采取倾向得分匹配(PSM)的识别策略,集中探讨了户籍身份与居民主观幸福感之间相关关系,以及这种关系的异质性特征。研究结果表明:户籍身份的变化确实能显著提升“农转非”群体的主观幸福感水平。同时,城市非农户籍获取途径的差异会明显导致不同“农转非”群体主观幸福感提升效应显著不同。 “选择性农转非”群体户籍身份变化后,其主观幸福感提升效果显著,相对而言,“政策性农转非”群体虽经历户籍身份变化但主观幸福感却没有得到显著提升。

这一研究结论的政策意义显而易见:首先,城市化进程中户籍身份由农业户口转变为非农业户口确实能提升转户居民主观幸福感水平。因此,政府及相关职能部门应更加积极地推广户籍制度改革并加快城市化进程,逐渐降低城市的入户门槛,减少城市户籍管制强度,扩大“农转非”群体规模。其次,在推进市民化进程中,我国政府及相关职能部门也需要增强对以下问题的关注程度。第一,充分尊重农村居民的转户意愿,切莫推行“一刀切”政策,不顾及村民自主性意愿,强制推动农村居民“农转非”的进程。第二,充分保障轉户居民在土地转让过程中的合法权益,杜绝某些机构或部门非法侵占农民出让土地所应获得的合法权益,同时,增加农户在土地转让过程中的参与度,降低转户居民的相对剥夺感。第三,进一步完善“农转非”居民的社会保障体系,逐步提升“养老”、“医疗”等社会保障层次,并探索将“农转非”居民纳入城镇职工社会保险的范畴,减少“农转非”居民城市生活未来的不确定性,提升“农转非”居民主观幸福感水平。第四,逐步建立起针对“农转非”居民技能培训政策体系,采用“培训费用补贴”、“扩大培训项目数目”的方式,主动为“农转非”居民提供技能培训机会,增强其城市劳动力市场竞争能力,提高其劳动收入水平,降低收入波动幅度。总而言之,户籍制度改革只是推动市民化进程的开端,对构建一个平等、有序、和谐的城市社会来说,中国依然任重而道远。

參考文献:

[1]吴敬琏,刘鹤,樊纲,等.中国经济新方位 [M]. 北京:人民出版社,2017:231-232.

[2]罗楚亮. 城乡分割、就业状况与主观幸福感差异[J]. 经济学(季刊), 2006(3): 817-840.

[3]何立新, 潘春阳. 破解中国的 “Easterlin 悖论”: 收入差距, 机会不均与居民幸福感[J]. 管理世界, 2011 (8): 11-22.

[4]张学志, 才国伟. 收入、价值观与居民幸福感——来自广东成人调查数据的经验证据[J]. 管理世界, 2011 (9): 63-73.

[5]刘军强, 熊谋林, 苏阳. 经济增长时期的国民幸福感[J]. 中国社会科学, 2012(12): 82-102.

[6]叶初升, 冯贺霞. 城市是幸福的 “围城”吗?——基于 CGSS 数据对中国城乡幸福悖论的一种解释[J]. 中国人口·资源与环境, 2014(6): 16-21.

[7]郑冰岛, 吴晓刚. 户口、“农转非”与中国城市居民中的收入不平等[J]. 社会学研究, 2013 (1): 160-181.

[8]于潇. 非农业户籍会使人更幸福吗[J]. 统计研究, 2016(10): 67-74.

[9]许岩, 曾国平, 尹希果. 中国城市人力资本外部性的收入阶层分布[J]. 经济科学, 2017(2):18-31.

[10]陈钊, 徐彤, 刘晓峰. 户籍身份、示范效应与居民幸福感: 来自上海和深圳社区的证据[J]. 世界经济, 2012(4): 79-101.

[11]孙三百, 黄薇, 洪俊杰, 等. 城市规模、幸福感与移民空间优化[J]. 经济研究, 2014(1): 97-111.

[12]王美艳. 转轨时期的工资差异: 歧视的计量分析[J]. 数量经济技术经济研究, 2003 (5): 94-98.

[13]王美艳. 城市劳动力市场上的就业机会与工资差异——外来劳动力就业与报酬研究[J]. 中国社会科学, 2005 (5): 36-46.

[14]万海远, 李实. 户籍歧视对城乡收入差距的影响[J]. 经济研究, 2013 (9): 43-55.

[15]吴贾, 姚先国, 张俊森. 城乡户籍歧视是否趋于止步——来自改革进程中的经验证据: 1989—2011[J]. 经济研究, 2015(11): 148-160.

[16]李后建. 不确定性防范与城市务工人员主观幸福感[J]. 社会, 2014(2):140-165.

[17]CLARK A E, FRIJTERS P, SHIELDS M A. Relative income, happiness, and utility: an explanation for the Easterlin paradox and other puzzles[J]. Journal of Economic Literature, 2008, 46(1): 95-144.

[18]VEENHOVEN R. Freedom and happiness: a comparative study in forty-four nations in the early 1990s[M]//DIENER E, EUNKOOK M S. Culture and Subjective Well-Being. Cambridge, MA: MIT Press, 2000: 257-288.

[19]崔岩. 流动人口心理层面的社会融入和身份认同问题研究[J]. 社会学研究, 2012(5): 141-160.

[20]李强. 中国城市化进程中的 “半融入”与 “不融入”[J]. 河北学刊, 2011(5): 106-114.

[21]HALLER M, HADLER M. How social relations and structures can produce happiness and unhappiness: an international comparative analysis[J]. Social Indicators Research, 2006, 75(2): 169-216.

[22]BRUNI L, STANCA L. Watching alone: relational goods, television and happiness[J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2008, 65(3): 506-528.

[23]王艳萍. 幸福经济学最新发展[J]. 经济学动态, 2017(10): 128-144.

[24]SEKHON J S. Multivariate and propensity score matching software with automated balance optimization: the matching package for R[J].Journal of Statistical Software, 2008, 5(2):1-27.

[25]FERRERI C, FRIJTERS P. How important is methodology for the estimates of determinants of happiness?[J] Economic Journal,2004,114(497):641-659.

[26]ANGRIST J D, PISCHKE J S. Mostly harmless econometrics: an empiricist vs companion[M]. Princeton University Press, 2009.

[27]GREEN J. Econometric Analysis[M]. Prentice Hall, Cambridge, 2012:221-222.

[28]ROSENBAUM P R, RUBIN D B. The central role of the propensity score in observational studies for causal effects[J]. Biometrika, 1983,70(1): 41-55.

[29]ABADIE A, IMBENS G W. On the failure of the bootstrap for matching estimators [J]. Econometrica, 2006, 76(6): 1537-1557.

[30]ROSENBAUM P R, RUBIN D B. Reducing bias in observational studies using sub classification on the propensity score [J]. Journal of the American Statistical Association, 1984, 79(387): 516-524.

[31]LEUVEN E, SIANESI B. PSMATCH2: Stata module to perform full Mahalanobis and propensity score matching, common support graphing, and covariate imbalance testing [J]. Statistical Software Components, 2003(4):1-5.

[32]KRUEGER A B, SCHKADE D A. The reliability of subjective well-being measures[J]. Journal of Rublic Economics,2008, 92(8-9): 1833-1845.

[33]陆铭, 蒋仕卿, 佐藤宏. 公平与幸福[J]. 劳动经济研究, 2014(1):26-48.

[34]EASTERLIN R A, MCVEY L A, SWITEK M, et al. The happiness-income paradox revisited[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2010, 107(52): 22463-22468.

[35]郭申阳, 马克·W.弗雷泽. 倾向值分析[M]. 重庆:重庆大学出版社, 2012:1-2.

[36]VANDENBERGHE V, ROBIN S. Evaluating the effectiveness of private education across countries: a comparison of methods [J]. Labour Economics, 2004, 11(4): 487-506.

[37]SMITH J A, TODD P E. Does matching overcome La Londes critique of non-experimental estimators? [J]. Journal of Econometrics, 2005, 125(1): 305-353.

[38]HECKMAN J J, ICHIMURA H, TODD P. Matching as an econometric evaluation estimator [J]. Review of Economic Studies, 1998, 65(2):261-294.

[39]CHAN K W, ZHANG L. The “hukou” system and rural-urban migration in China: processes and changes[J]. China Quarterly, 1999, 160(1):818-855.

[40]國务院发展研究中心课题组. 中国失地农民权益保护及若干政策建议[J]. 改革,2009(4):5-15.

[41]金晶, 许恒周. 失地农民的社会保障与权益保护探析——基于江苏省 16 县 (市、区) 320 户失地农民的调查数据分析[J]. 调研世界, 2010 (7): 15-16.

[42]史清华, 晋洪涛, 卓建伟. 征地一定降低农民收入吗: 上海 7 村调查[J]. 管理世界, 2011(3): 77-82.

[43]汪险生, 郭忠兴. 被征地农民的收入下降了吗——来自 CFPS 数据的证据[J]. 农业技术经济, 2017 (6): 14-27.

[责任编辑刘爱华,方志 ]

收稿日期:2018-11-01;修订日期:2019-03-11

基金项目:重庆市社会科学规划青年项目“空间计量视角下重庆义务教育资源非均衡配置及优化路径研究”(2016QNJJ15)。

作者简介:付小鹏,重庆大学公共管理学院经济学博士研究生;许岩,经济学博士,重庆工商大学经济学院讲师;梁平,重庆大学马克思主义学院教授。