提高相对贫困识别质量:性别差异视角下多维动态测度及分解

2022-07-16

摘 要:进城农民工是相对贫困的主要潜在群体,构建高质量的相对贫困识别体系是实现农民工高质量脱贫的基础。利用四期中国家庭追踪调查数据,基于UNDP的MPI构建农民工多维相对贫困识别体系,采用经典FGT法和非线性模型的Blinder-Oaxaca分解法从性别差异视角动态测度并分解农民工多维相对贫困指数。研究结果发现:农民工多维相对贫困呈现出逐年下降趋势,但男性农民工多维相对贫困更严重;多维相对贫困动态过程测度表明男性农民工多维相对贫困的“顽固性”和“反复性”更强,多维相对贫困动态结果测度表明男性农民工的暂时贫困和慢性贫困更严重;经典FGT指数分解表明各类型贫困动态过程和贫困动态结果的多维相对贫困指数的贡献来源主要为男性农民工,Blinder-Oaxaca分解結果表明性别歧视是造成农民工各多维相对贫困动态类型发生概率差异的主因,且慢性贫困受到的性别歧视最严重。为此,建议运用贫困协同治理理念解决不同性别农民工多维相对贫困问题,避免因农民工贫困群体内部分化加剧贫困问题复杂化,从而高质量实现农民工相对贫困治理。

关键词:贫困识别质量;多维相对贫困;贫困动态性;性别差异;Blinder-Oaxaca分解

一、引言

2020年我国脱贫攻坚战取得了全面胜利,提前十年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标,使得中国区域性整体贫困得到解决,创造了人类减贫史的奇迹。2020年后我国将进入新的扶贫阶段,扶贫重心将由解决绝对贫困向缓解相对贫困转变(汪三贵和胡骏,2020)。其实,相对贫困问题早已显现,在解决农村绝对贫困问题的过程中,城镇化和工业化吸引了大量农村剩余劳动力以农民工的身份进入城镇,造就了当前中国2.9亿农民工的盛况。有一部分农村绝对贫困人口进入城镇后,获得了高于原居住地的工资收入,从而减少了全社会的绝对贫困人口,但相对于城镇居民仍处于相对贫困状态;另一部分农村非绝对贫困人口进入城市工作后,由于难以与城镇居民享受同等的市民待遇,且社会尚无完备的农民工社会保障体系,导致农民工处于农村扶贫体系和城镇社会救助体系间的“真空地带”,致使这部分农村非绝对贫困人口在城镇处于相对贫困状态。因此,这两类群体就成为城镇相对贫困人口的主要来源,共同促使城镇贫困发生率不断提高,“贫困城市化”问题进一步加重。

坚决保障脱贫质量是中国减贫全面胜利的宝贵智慧,习近平总书记曾多次强调脱贫质量的重要性,如“确保脱真贫、真脱贫”、“把脱贫质量放在首位”、“绝不搞数字脱贫、虚假脱贫”。2020年全面建成小康社会后需要重点解决社会相对贫困问题,不仅需要注重脱贫数量,也应继续坚持贯彻高质量脱贫的理念(罗连发等,2021)。在经济社会高质量发展目标导向下,社会相对贫困的解决离不开农民工相对贫困的高质量治理,提防和解决农民工相对贫困有利于城镇化良性发展,对社会和谐和经济高质量发展意义重大。农民工群体的特殊性必然会加大其治理难度,而贫困得以高质量治理的首要条件就是保证贫困对象识别的质量,高质量的贫困识别体系是精准识别贫困的基础(黄宏伟等,2021)。不仅如此,贫困的高质量治理还应注重脱贫的可持续性,农民工贫困的复杂性使得识别农民工贫困群体不能一劳永逸,需要对农民工特殊群体进行长期追踪并动态测度其贫困状况。因此,农民工高质量脱贫的首要问题就是应该如何构建高质量的农民工相对贫困识别体系,并兼顾贫困的动态考察以保证农民工贫困的识别质量,从而为提高农民工相对贫困的脱贫质量奠定基础。

本文的边际贡献主要表现为以下两个方面:第一,虽然已有研究尝试构建农民工相对贫困识别指标体系,但较少从贫困识别质量的角度选取指标,更多仍是按照传统的贫困识别维度进行选取,本研究则从收入质量、教育质量、健康质量、生活质量、就业质量、融合质量构建高质量的农民工相对贫困识别体系。第二,贫困的产生和治理都与个体禀赋息息相关,而性别差异是个体禀赋最基本的特征,本研究尝试从性别视角分析农民工的相对贫困问题,以期更加高质量的识别贫困问题和提出有针对性的治理措施。本文的剩余章节安排如下:第二部分,对现有文献中有关农民工贫困方面的识别研究进行综述,并分析已经取得的成果及存在的问题;第三部分,基于高质量识别的理念,选取贫困维度和指标构建农民工多维相对贫困指标体系;第四部分,根据第三部分所构建的指标体系,动态测度农民工多维相对贫困的状况;第五部分,基于Blinder-Oaxaca模型分解农民工多维相对贫困,解释性别贫困差距产生的机理,为高质量解决农民工相对贫困提供支撑;第六部分,为结论与讨论。

二、文献回顾

(一)基于高质量识别的农民工贫困动态测度研究

中国的城镇化使得大量农村劳动力向城镇转移,形成了规模庞大的农民工群体,随之而来的社会经济问题备受关注。已有学者开始关注农民工贫困,高质量识别出贫困农民工群体是贫困治理的关键。随着对农民工贫困研究的不断深入,衡量农民工贫困的方法已经由最初的单一经济指标向目前所流行的多维指标转变,但选取的维度和指标各有不同。例如,王春超和叶琴(2014)采用的是收入、健康、教育、医疗保险4维贫困指数,蒋南平和叶琴(2017)采用的是收入、健康、医疗、生活和城市融入5维贫困指数,郭君平和谭清香等(2018)从“收入-消费-多维”视角探究进城农民工家庭的贫困状况,何宗樾和宋旭光(2018)采用的是教育、健康、医保、就业和收入5维贫困指数,孙咏梅(2019)采用的是生活、工作和社会参与3维贫困指数,吴丽娟和罗淳(2021)采用的是教育、健康、资产、社保、融入5维贫困指数。可以得知,学者大多基于UNDP的MPI构建农民工贫困指标体系,但较少考虑农民工所面临的特殊情况,导致未能准确测度农民工的贫困问题,影响农民工的高质量脱贫任务,现有指标体系主要存在以下四个方面的问题:第一,已有指标体系中的贫困指标争议较大,存在把农户贫困指标误用到测度农民工贫困的现象,导致测度结果与实际不符;第二,进城农民工的相对贫困问题更多是源自个体自身因素,然而目前大多从家户层面对农民工贫困进行测度,采用个体层面测度更能提高识别农民工贫困的质量;第三,没有充分理解农民工贫困内涵,导致重要指标遗漏,农民工与农户所处社会环境的差异必然要求衡量贫困的指标有所不同,应根据农民工适应社会发展要求选取贫困指标;第四,贫困指标临界值的设定有误,已有文献主要运用绝对贫困思维研究农民工贫困,忽略了农民工贫困参照对象的潜在变化,存在将农户贫困标准误用为农民工贫困临界值的问题。农民工贫困不同于农户绝对贫困,农民工贫困的参照对象应为城镇居民。因此,为高质量识别农民工相对贫困对象以及测度其多维相对贫困状况,需要运用相对贫困理论构建高质量的农民工多维相对贫困识别体系。

(二)性别差异视角下农民工贫困的相关研究

探清不同群体的贫困状况是高质量脱贫的重要保证,农民工在劳动力市场处于相对弱势的地位,女性农民工更是在各方面都可能会遭受差别对待,随着女性在劳动力市场中的占比不断提高,女性农民工问题越来越受到关注,更多学者开始从性别差异视角分析农民工问题。基于性别差异视角研究农民工问题主要分为三个方面:一是分析农民工的婚姻问题,李卫东(2017)发现女性农民工的婚姻稳定性更差。许加明和魏然(2018)发现男性新生代农民工会采取多种结婚策略突破择偶困境;二是分析农民工的就业和收入问题,蒯鹏州和张丽丽(2016)发现女性工作时间和培训参与率的回报率显著高于男性。罗俊峰(2017)发现性别歧视会导致行业内男女不同薪酬,叶俊焘(2021)发现居住聚集会更易提高男性农民工收入。陈鹏程和田旭等(2019)发现农民工签订劳动合同能提高工资,且女性溢价更高;三是分析农民工城镇化问题,曾鹏和向丽(2017)发现社会认同度会更多促进女性农民工就近城镇化。郝彩虹(2018)发现传统性别规范和国家排斥性政策是女性农民工生活世界的深层结构。张敏和郑晓敏等(2020)发现不同迁移模式对不同性别农民工市民化意愿有明显差异。钟曼丽和杨宝强(2021)认为女性农民工融入城市是带动整个家庭融入城市的基础。性别差异研究的出发点和意义是为了厘清问题的基本面,进而针对不同性别所面临的问题采取相应策略,避免因“一刀切”措施导致问题复杂化。尽管性别差异已经成为研究农民工问题的重要视角,但鲜有学者直接从性别视角测度农民工多维相对贫困,这就直接导致我们无法认清农民工贫困的基本面,难以针对不同性别农民工的多维相对贫困问题分类施策。从已有扶贫经验来看,“一刀切”扶贫措施必然导致扶贫效果大打折扣,“精准施策”是保障脱贫治理的基础,采用统一扶贫策略极有可能造成农民工多维相对贫困群体内部分化,加剧农民工贫困问题复杂化。因此,探明不同性别农民工的多维相对贫困状况是农民工贫困得以协同解决的重要前提。

(三)文献评述

综上所述,从多维角度构建指标体系已经成为高质量测度农民工贫困的共识,但维度设置和指标选择尚存在较大争议。目前学者大多仍延用测度农户绝对贫困的思路分析农民工贫困,没有认清当前贫困“换挡期”的现实背景,导致所测度的农民工贫困结果与事实背离,难以保证贫困对象识别的质量。另外,贫困精准施策需要把握不同性别农民工多维相对贫困的基本面,性别差异已经成为研究农民工的重要切入点,但目前鲜有从性别差异视角研究农民工贫困状况,从性别差异视角测度农民工多维相对贫困更有利于把握贫困的构成和分布,为解决农民工多维相对贫困提供现实支撑。因此,本文将基于前人研究和农民工贫困特征,构建高质量的农民工多维相对贫困识别体系,并从性别差异视角測度和分解农民工多维相对贫困,力求厘清农民工多维相对贫困的现实状况和构成机理,为缩小农民工多维相对贫困的性别差异,实现农民工更高质量脱贫提供政策依据和可行建议。

三、高质量识别相对贫困:测度方法和变量说明

(一)数据来源

本文使用的数据为中国家庭追踪调查(Chinese Family Panel Studies,CFPS),CFPS是北京大学中国社会科学调查中心实施的一项旨在通过跟踪搜集个体、家庭、社区三个层面的数据,内容包括经济活动、教育成果、家庭关系与家庭动态、人口迁移、健康等。涵盖我国31个省(直辖市、自治区),由社区问卷、家庭问卷、成人问卷和少儿问卷四种主体问卷构成。本文将“农民工”定义为年龄在15~55岁,在城镇从事非农业生产经营活动,但户籍身份依然是农民的劳动者。通过对2012年、2014年、2016年和2018年的数据进行匹配,筛选出连续4期被调查的农民工为1638人,其中男性农民工有1065人,女性农民工有573人。

(二)农民工多维相对贫困测度方法

1.农民工多维相对贫困指标构建

相对贫困是指因缺乏获得饮食、住房、健康、娱乐和参与社会活动等方面的社会资源时,导致他们处于低于社会习俗或主流社会所提倡的生活水平,而最终被排斥在正常生活方式和社会活动之外的一种状态( 潘文轩和阎新奇,2020)。基于森的贫困剥夺理论,采用Alkire和Foster(2011)提出的A-F“双界线”法测度农民工多维相对贫困。第一步设定多维相对贫困的维度,第二步设定贫困的维度界限值。第一层界限为识别样本在各维度是否被剥夺,第二层界限通过被剥夺的维度数识别样本是否为多维相对贫困。

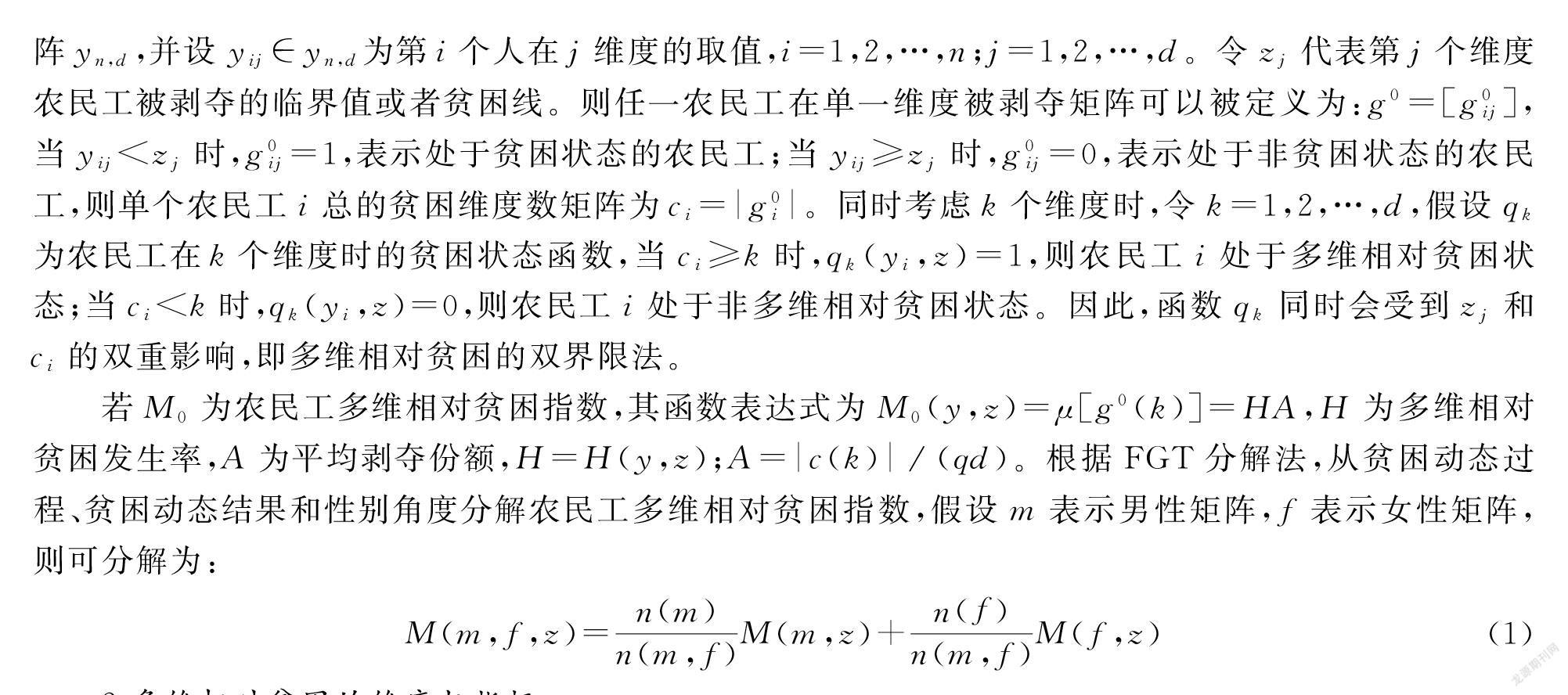

设定各维度的取值,令样本总人数为n,维度数为d,建立行向量为n,列向量为d的n×d维的矩阵yn,d,并设yij∈yn,d为第i个人在j维度的取值,i=1,2,…,n;j=1,2,…,d。令zj代表第j个维度农民工被剥夺的临界值或者贫困线。则任一农民工在单一维度被剥夺矩阵可以被定义为:g0=[g0ij],当yij<zj时,g0ij=1,表示处于贫困状态的农民工;当yij≥zj时,g0ij=0,表示处于非贫困状态的农民工,则单个农民工i总的贫困维度数矩阵为ci=|g0i|。同时考虑k个维度时,令k=1,2,…,d,假设qk为农民工在k个维度时的贫困状态函数,当ci≥k时,qk(yi,z)=1,则农民工i处于多维相对贫困状态;当ci<k时,qk(yi,z)=0,则农民工i处于非多维相对贫困状态。因此,函数qk同时会受到zj和ci的双重影响,即多维相对贫困的双界限法。

若M0为农民工多维相对贫困指数,其函数表达式为M0(y,z)=μ[g0(k)]=HA,H为多维相对贫困发生率,A为平均剥夺份额,H=H(y,z);A=|c(k)|∕(qd)。根据FGT分解法,从贫困动态过程、贫困动态结果和性别角度分解农民工多维相对贫困指数,假设m表示男性矩阵,f表示女性矩阵,则可分解为:

M(m,f,z)=n(m)n(m,f)M(m,z)+n(f)n(m,f)M(f,z)(1)

2.多维相对贫困的维度与指标

贫困维度和指标的选取是能否高质量识别出真实贫困群体的关键。文中所选取的维度和被剥夺临界值以MPI为基础,结合Alkire等的“双界线”法来确定。MPI是对人类贫困指数(HPI)和人类发展指数(HDI)的发展和完善,能更加真实准确地反映贫困状况。MPI重点从健康质量、教育质量和生活质量测度贫困状况,健康质量维度包括营养和儿童死亡率,教育质量维度包括受教育年限和儿童辍学率,生活质量维度包括做饭燃料、卫生设施、饮用水、通电、地板材质和资产,共10个指标。

MPI最早用于测度农村家庭贫困状况,测度农民工多维相对贫困可能有失偏颇,农民工多维相对贫困与农户贫困既有联系也有区别。区别之一在于MPI主要衡量家户贫困,而农民工多维相对贫困为个体贫困,应选择个体指标测度;区别之二在于农户贫困的比较对象是群体内部的其他农户,而作为城镇化后备军的农民工,贫困比较对象并不是群体内部的其他农民工,也绝非农村居民,选用城镇居民更为合理,因此,应结合城镇居民的特征来选取维度和指标。再则,MPI侧重于从能力和福利角度测度贫困状况,没有考虑经济维度。基于MPI和前人研究基础,结合数据的可获得性和农民工的实际情况,构建测度农民工多维相对贫困识别体系,选取收入质量、教育质量、健康质量、生活质量、就业质量和融合质量维度。各维度的含义和指标解释如下:

(1)收入质量维度。经济水平是衡量贫困的经典指标,可以用收入、消费和福利等指标衡量。中国政府确定了农村贫困的人均纯收入标准,但没有规定农民工的收入贫困标准。一般而言,农民工水平应高于农村居民人均收入水平,农民工在城市生活的成本也大于在农村生活的成本,采用农村居民收入贫困标准衡量农民工的收入贫困并不合适。本文收入維度用农民工纯收入来衡量,以城市低保的1.5倍作为收入相对贫困标准(彭继权和张利国等,2020)。

(2)教育质量维度。教育能反映农民工的人力资本,对农民工发展至关重要。MPI中教育维度包括受教育年限和儿童辍学率,考虑到本文研究对象为个体而非家户,儿童辍学率不在本文的考察范围。MPI中受教育年限是指学历教育,非学历教育对农民工发展一般影响较大。因此,本文的教育维度的衡量指标包括学历教育和非学历教育。

(3)健康质量维度。健康状况会直接影响农民工的工作和生活,MPI中健康维度使用营养和儿童死亡率衡量(王青和刘烁,2020),儿童死亡率不是农民工贫困的考察范围,CFPS中也没有涉及农民工营养的数据。目前学者大多从客观健康和主观自评健康来衡量健康贫困,本文也从客观和主观两个方面选取贫困指标,客观健康指标为身体质量指数(BMI)是否正常、是否有慢性病,主观健康指标为受访者自评健康。

(4)生活质量维度。MPI中生活维度包括做饭燃料、卫生设施、饮用水、通电、地板材质和资产等指标,但这些指标衡量农民工多维相对贫困并不适用。农民工在城市生活遇到的问题可能更多为住房问题,学者目前主要采用住房情况和生活满意自评测度生活贫困。另外,移动互联网在城市居民日常生活中愈加重要,是否使用移动互联网也是农民工生活水平的重要表现。因此,本文生活维度用农民工居住拥挤程度、移动互联网使用和生活满意自评程度来衡量。

(5)就业质量维度。农民工区别于农民的关键之处在于就业属性不同,自主经营模式的农户只存在生产经营收益问题,而在城市就业的农民工会存在就业歧视问题,就业歧视体现在“同工不同酬”等方面。本文就业维度用工作时间、工作合同、有无五险、有无公积金来衡量。

(6)融合质量维度。农民工作为城镇化的后备军,其融入城市程度会影响农民工落户城市的意愿和行为。本文融入贫困维度用贫富歧视、户籍歧视和组织参与来衡量。

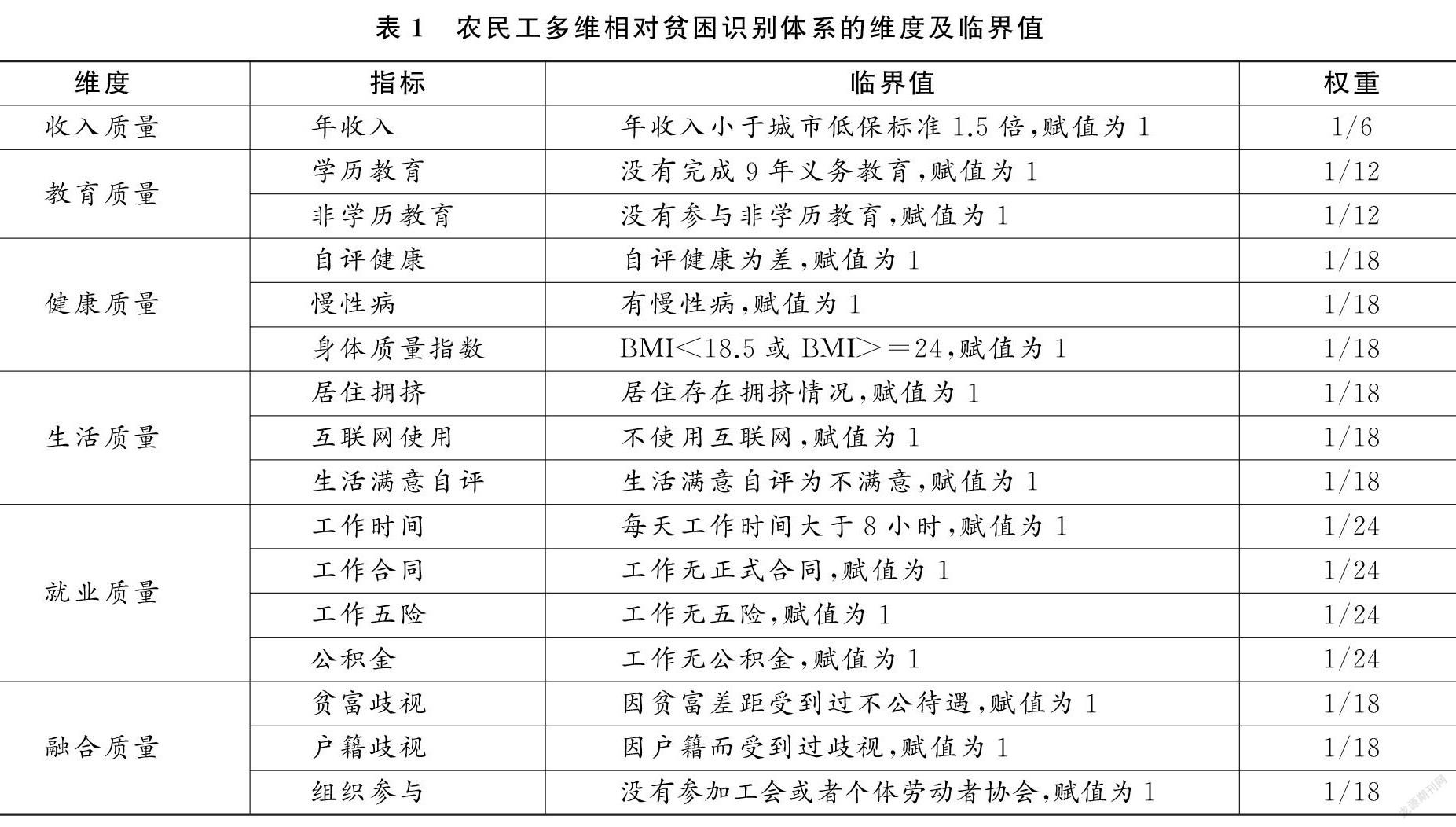

3.多维相对贫困的指标权重

指标权重设定关乎贫困指数计算的合理性,进而影响贫困识别的质量。一般而言,贫困指标权重的设定方法主要有等权重法、主成分分析法以及熵值法(彭继权,2021)。等权重法操作简便,主成分分析法能解决信息重复问题,熵值法主要分析数据离散程度。由于各指标相关系数较小,说明数据不适合做主成分分析;再则,各指标取值均为0和1,也不适用熵值法。因此,借鉴大多数学者在研究贫困时采用的等权重法,其具体操作是:将维度权重总值设置为1,各维度的权重值就是维度数的倒数,各维度下各指标的权重值则为该维度权重值除以指标数,指标权重见表1。

(1)多维相对贫困动态性测度方法

本文所指的多维相对贫困动态性包括两个方面,即多维相对贫困动态过程和多维相对贫困动态结果,具体测度如下:

1)多维相对贫困动态过程测度方法。多维相对贫困动态过程包括贫困经历期数、贫困持续期数、贫困是否进入、贫困是否退出、贫困进入期数和贫困退出期数,表2为贫困动态类型的组合方式。①贫困经历期数是指在观察期内农民工多维相对贫困存在的期数,取值介于0~4。由于贫困经历期数的组合方式较多,共有T=C04+C14+C24+C34+C44=11种方式,因此没有在表2中列出。②贫困持续期数是指在观察期内农民工持续贫困的期数,农民工持续贫困年数最多为4期,最少为2期。③贫困是否进入是指农民工在观察期内有无从非多维相对贫困转为多维相对贫困的状况,取值可能是0、1和2。④贫困是否退出是指农民工在观察期有无从多维相对贫困转为非多维相对贫困状况,取值可能是0、1和2。⑤贫困退出期数是指农民工在观察期内一共由多维相对贫困状态进入非多维相对贫困状况的次数,取值可能为0、1和2。⑥贫困进入期数是指农民工在观察期内一共由非多维相对贫困状态进入多维相对贫困状况的次数,取值可能为0、1和2。

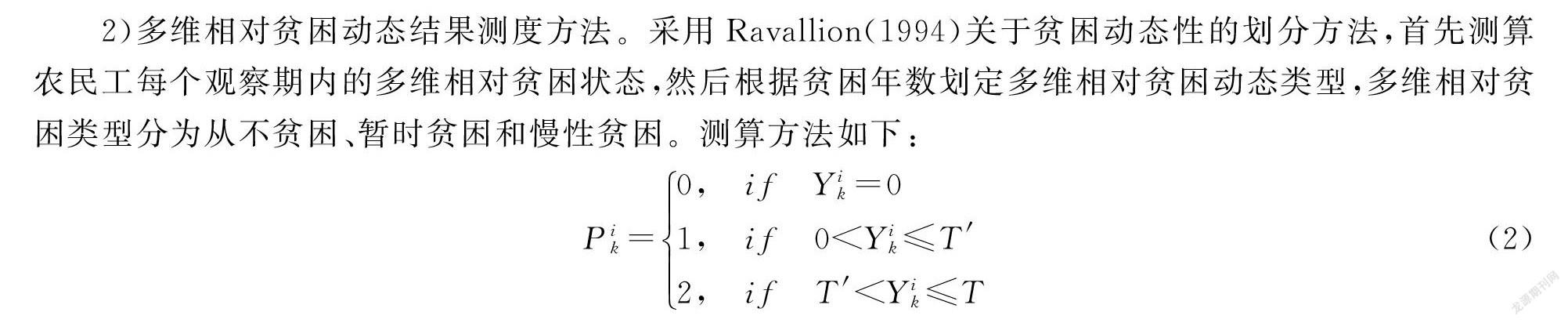

2)多维相对贫困动态结果测度方法。采用Ravallion(1994)关于贫困动态性的划分方法,首先测算农民工每个观察期内的多维相对贫困状态,然后根据贫困年数划定多维相对贫困动态类型,多维相对贫困类型分为从不贫困、暂时贫困和慢性贫困。测算方法如下:

Pik=0, if Yik=01, if 0<Yik≤T′2, if T′<Yik≤T(2)

式(2)中Pik为第i个农民工在T时期内的多维相对贫困类型,Yik为第i个农民工在T时期内的多维相对贫困经历期数,T′为判断农民工多维相对贫困动态类型的临界值。当第i个农民工在T时期内的多维相对贫困经历期数为0时,该农民工在T时期的多维相对贫困动态类型为从不贫困;当第i个农民工在T时期内的多维相对贫困经历期数在0~T′期之间时,该农民工在T时期的多维相对贫困动态类型为暂时贫困;当第i个农民工在T时期内的多维相对贫困经历期数大于T′期时,该农民工在T时期的多维相对贫困动态类型为慢性贫困。本文的T为4期,T′设置为3期。

四、农民工多维相对贫困的精准测度结果

(一)不同性别农民工多维相对贫困的精准测度结果

由不同性别农民工多维相对贫困的测度结果可知限于篇幅,文中未列出不同性别农民工多维相对贫困的测度结果,作者备索。,由于k=6时没有农民工处在多维相对贫困状态,本文只列出k=1~5的多维相对贫困指数结果。表2采用累加的统计方法,如k=3是指农民工所处的贫困维度数是大于或等于3。从总体来看,k取不同维度时,全样本农民工多维相对贫困指数测度结果差异较大。当k=1时,农民工多维相对贫困指数介于0.34~0.42,4期的平均剥夺份额介于3.7~4.3,此时农民工4期的贫困发生率均超过90%,2012年的多维相对贫困发生率为98.93%,表明全样本中大多数农民工在4期间至少有1个维度处于多维相对贫困状态;当k=2时,农民工贫困指数介于0.12~0.18,平均剥夺份额介于0.22~0.24,各年度多维相对贫困发生率大幅下降,从k=1时90%以上降低到k=2时80%以下,2018年下降到57.63%;当k=3时,农民工多维相对贫困发生率下降到25%以下,多维相对贫困指数都处在0.03以下;当k=4时,全样本农民工多维相对贫困发生率下降到5%以下;当k=5时,全样本农民工多维相对贫困发生率下降到0.14%。从不同年份来看,不论k为何值,农民工多维相对贫困均呈现下降趋势,说明农民工多维相对贫困在逐年缓解。

从不同性别来看,k取不同维度时,男性农民工和女性农民工的多维相对贫困指数结果差异较大,男性农民工多维相对贫困程度总体上更高。当k=1时,男性农民工和女性农民工多维相对贫困指数的取值区间分别为0.22~0.27和0.11~0.16,且男性农民工多维相对贫困发生率将近为女性农民工多维相对贫困发生率的2倍;当k=2时,男性农民工和女性农民工多维相对贫困指数有较大下降趋势,各年度男性农民工和女性农民工的多维相对贫困发生率急剧下降,且男性农民工多维相对贫困的下降幅度更大;当k=3时,男性农民工和女性农民工的多维相对贫困程度相差不大;当k=4和k=5时,男性农民工和女性农民工的多维相对贫困指数几乎都为0。从不同年份来看,不论k为何值,男性农民工和女性农民工的多维相对贫困均呈现下降趋势,说明男性农民工和女性农民工的多维相对贫困程度得到缓解,但当k值达到一定值时,女性农民工比男性农民工的多维相对贫困程度反而更高,说明女性农民工更易在高维度遭受多维相对贫困。

(二)农民工多维相对贫困的动态过程

1.农民工多维相对贫困的“顽固性”

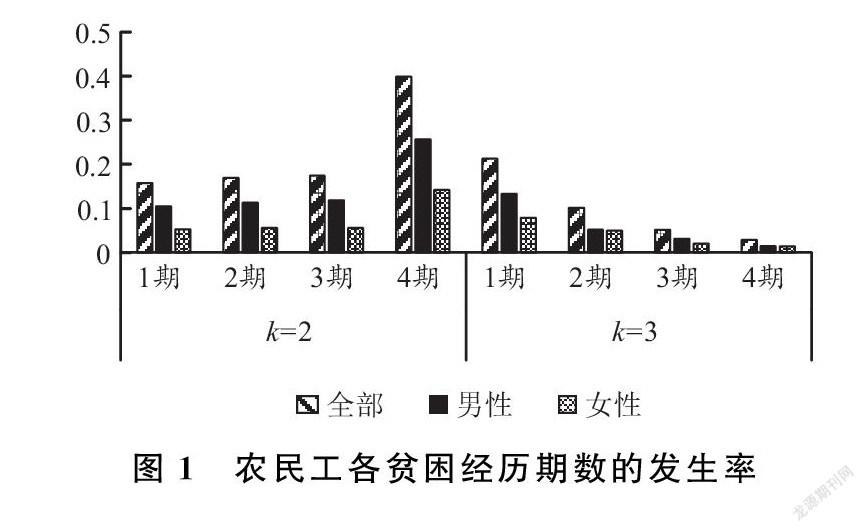

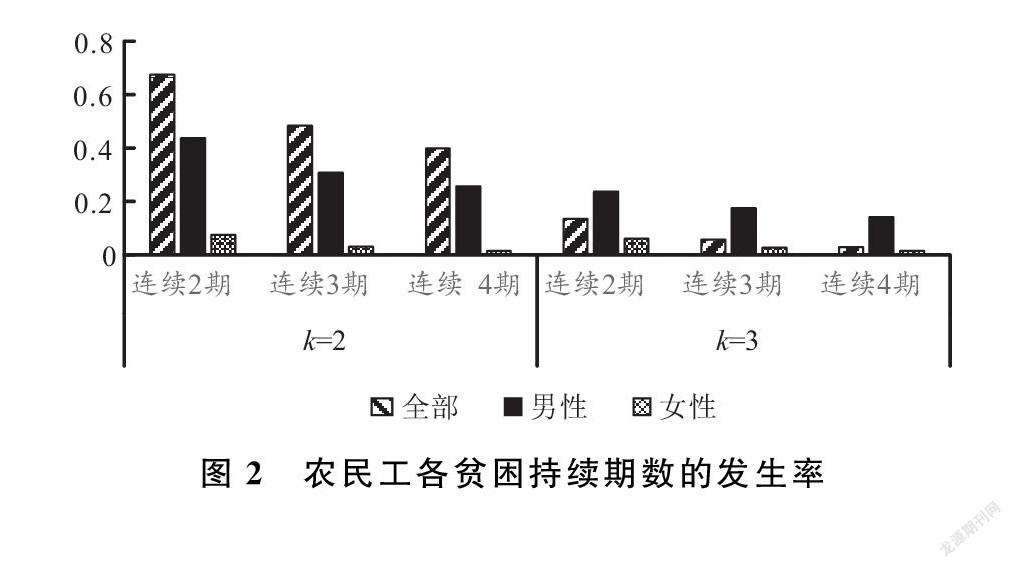

贫困的经历期数和持续期数能够刻画农民工在考察期内多维相对贫困的“顽固性”,一般而言,贫困经历或持续时间越长,多维相对贫困的“顽固性”就越强。由于多维相对贫困存在退出和进入状态,因此需要从经历期数和持续期数两个角度来考察。图1和图2分别为农民工多维相对贫困的经历期数和持续期数,从图1中可知,k=2和k=3时农民工的多维相对贫困经历期数有明显差异,k=2时的多维相对贫困经历期数更高,主要是受到k值标准设置的影响。在k=2时,男性和女性的多维相对贫困经历发生率随着年数提高在不断增加,且男性和女性的多维相对贫困经历期数都集中在4期这一类型,表明男性和女性的多维相对贫困顽固性较强;男性各期数贫困经历的发生率远高于女性,表明男性的多维相对贫困顽固性要强于女性。在k=3时,男性和女性的多维相对贫困经历发生率随着期数提高在降低,多维相对贫困经历最多的类型為1期,说明高维度下农民工的多维相对贫困经历较低;男性各期多维相对贫困经历的发生率依然都高于女性,但差距在缩小,说明不论k取何值,结果都显示男性农民工的多维相对贫困顽固性更强。从图2中可知,k=2时各持续期数的多维相对贫困发生率都要远高于k=3时各持续期数的多维相对贫困发生率,且贫困持续主要来自于男性农民工,女性农民工持续贫困的发生率一直处在较低水平,说明从持续贫困角度来看,男性农民工的多维相对贫困顽固性依然更强。

2.农民工多维相对贫困的“反复性”

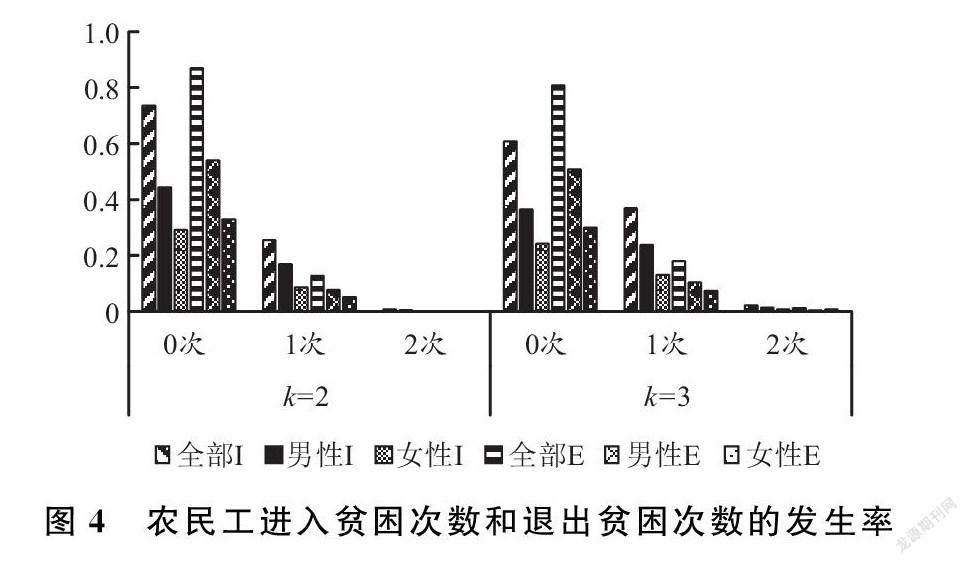

贫困经历期数和持续期数只能考察农民工多维相对贫困的顽固性,无法动态考察农民工的进入和退出多维相对贫困的状态,即无法考察农民工多维相对贫困的“反复性”,图3是不同阶段内农民工进入贫困和退出多维相对贫困的发生率,本文把2012-2018年分为三个阶段,分别为2012-2014年、2014-2016年、2016-2018年,图3中依次用一阶段、二阶段、三阶段表示,图中“男性I”代表男性进入多维相对贫困,“男性E”代表男性退出多维相对贫困,其他变量依此类推。图4是刻画农民工在考察期内各阶段进入多维相对贫困次数和退出多维相对贫困次数的发生率。从图3可知,k=2和k=3时男性农民工各阶段进入多维相对贫困和退出多维相对贫困的发生率要高于女性农民工各阶段进入多维相对贫困和退出多维相对贫困的发生率,农民工各阶段退出多维相对贫困的发生率要远高于农民工各阶段进入

多维相对贫困的发生率,说明农民工多维相对贫困发生率在考察期内整体呈现下降趋势。从图4可知,k=2时农民工从不进入多维相对贫困和退出多维相对贫困的发生率要高于k=3时农民工从不进入多维相对贫困和退出多维相对贫困的发生率,但k=3时农民工进入多维相对贫困和退出多维相对贫困在1次和2次数上的发生率要明显高于k=2时农民工进入多维相对贫困和退出贫困在1次和2次数上的发生率。男性进入多维相对贫困和退出多维相对贫困的发生率都要比女性进入多维相对贫困和退出多维相对贫困的发生率要高,说明男性农民工多维相对贫困的“反复性”更强。

3.农民工多维相对贫困的动态类型

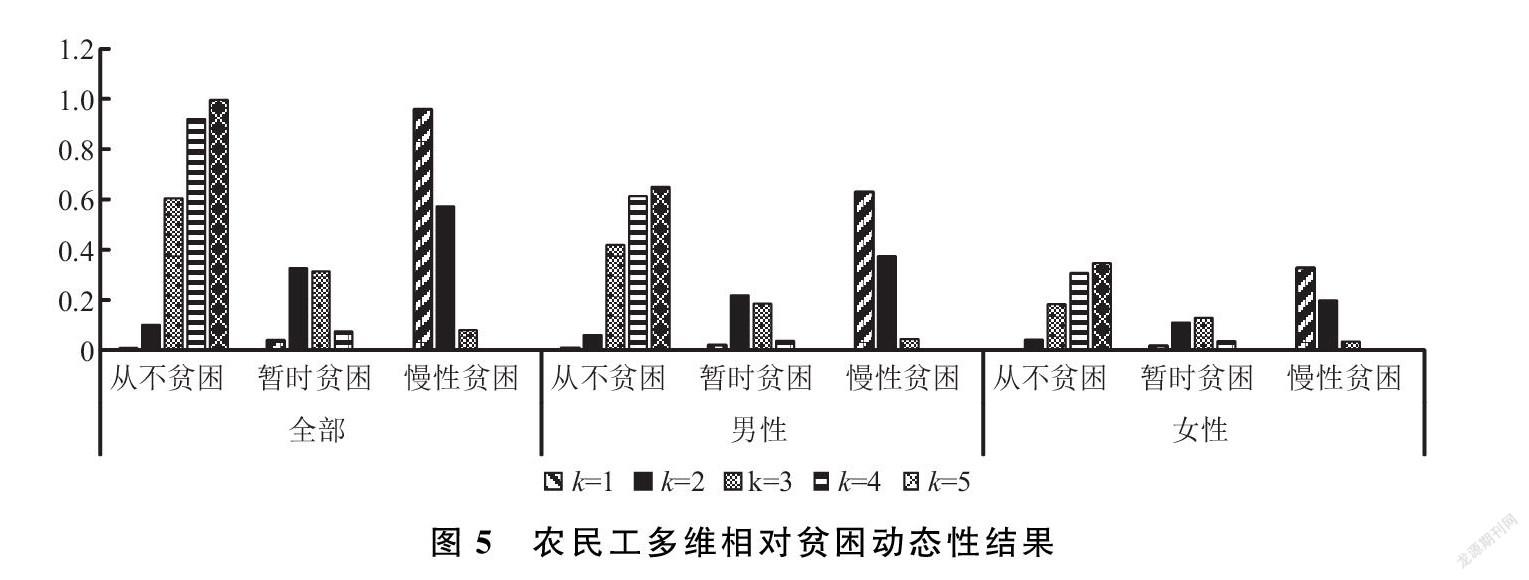

根据多维相对贫困动态类型的划分方法,把观察期内农民工的多维相对贫困状态划分为三类,图5为k=1~5的多维相对贫困动态性的划分结果。从全样本来看,随着k值增加,农民工从不贫困的发生率在逐渐增加,慢性贫困的发生率在逐渐减少,暂时贫困的发生率呈现出先增加后减少的趋势,男性农民工和女性农民工各相对动态贫困类型的发生率也表现出此种规律。从图中可知,农民工贫困动态类性的划分对k值选取较为敏感,k=1、k=4和k=5时农民工多维相对贫困动态类型的分布较为极端,k=2和k=3时农民工多维相对贫困动态类型的分布相对分散。在多维贫困分析中一般选取K=1/3时的贫困值作为主要分析内容,本文与K=1/3相对应的则为k=2,并同时考虑k=3时的贫困状态。不论k=2或k=3,男性农民工的暂时贫困和慢性贫困都要比女性农民工的暂时贫困和慢性贫困更加严重,从不贫困的发生率要更低,说明男性农民工的多维相对贫困更为严重。

(三)农民工多维相对贫困的动态过程及动态结果的分解

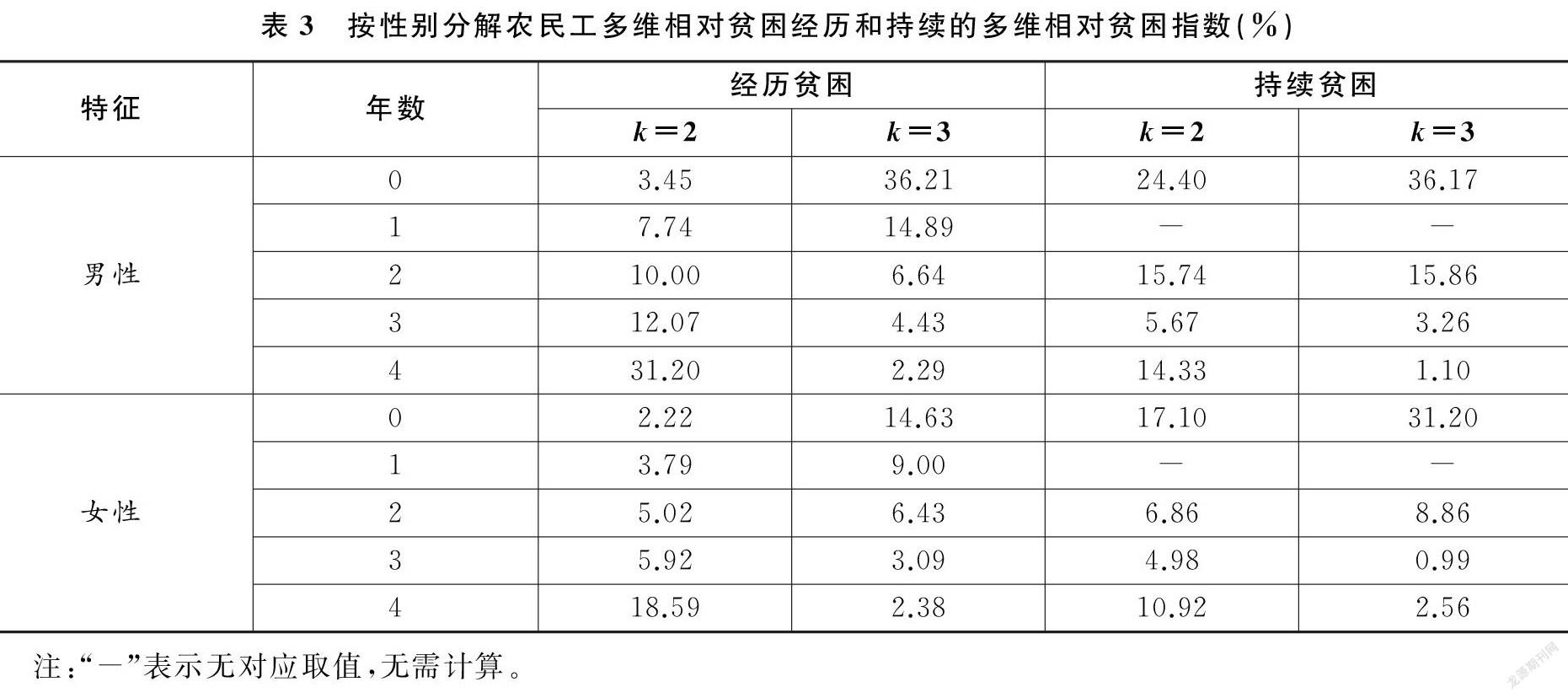

1.按性别分解农民工多维相对贫困经历和持续期数的多维相对贫困指数

按照FGT贫困指数分解方法,按性别分解农民工贫困经历期数和贫困持续期数的多维相对贫困指数,表3为分解结果。从贫困经历期数的分解可知,k=2时男性和女性农民工经历贫困的多维相对贫困指数的贡献率分别为64.46%和35.54%,男性农民工和女性农民工的多维相对贫困贡献率都随着贫困经历期数的增加而上升。k=3时男性和女性农民工经历贫困的多维相对贫困指数的贡献率分别

为64.46%和35.54%,各自的多维相对贫困贡献率都随着贫困经历期数增加而下降,主要原因是k值增加所致,但仍然可以得出男性农民工的经历贫困更严重。从贫困持续期数的分解可知,k=2和k=3时,男性农民工持续贫困的贡献率都要高于女性农民工持续贫困的贡献率,k=2时男性农民工和女性农民工持续贫困贡献率都随着期数增加呈现出先下降后上升的趋势,k=3时男性农民工和女性农民工持续贫困贡献率随着期数增加而下降,且下降幅度较大,但k=2和k=3的分解结果表明男性农民工持续贫困的贡献率更高。

2.按性别分解农民工进入和退出贫困次数的多维相对贫困指数

表4是按照性别分解农民工进入和退出贫困次数的多维相对贫困指数。从进入多维相对贫困的分解结果来看,在k=2和k=3时农民工0次进入多维相对贫困的贡献率分别为74.14%和73.23%,男性农民工和女性农民工的2次进入多维相对贫困的贡献率都在1%以下,表明大多数农民工的多维相对贫困状态变动不大。从不同性别来看,k=2和k=3时男性农民工1次进入多维相对贫困的贡献率分别为17.67%和7.52%,而女性农民工分别为15.65%和10.68%,说明男性农民工进入多维相对贫困的贡献率更高。从退出贫困的分解结果来看,在k=2和k=3时男性农民工和女性农民工的0次退出多维相对贫困贡献率依然最高,但有下降趋势,而农民工1次和2次退出多维相对贫困贡献率却有上升趋势,但男性农民工退出多维相对贫困贡献率依然高于女性。从整体来看,男性农民工进入和退出多维相对贫困的贡献率相对较高,说明男性农民工贫困反复性的特点更为明显。

3.按多维相对贫困动态类型分解农民工多维相对贫困指数

从性别角度测度农民工多维相对贫困的动态类型,只能探究农民工在考察期内各多维相对贫困动态类型的发生率,难以得知各多维相对贫困动态类型占总体多维相对贫困指数的比例,即不能得出多维相对贫困指数在性别层面的分布,需要运用多维相对贫困指数的分解方法从性别角度对多维相对贫困值分解得出,表5为从性别角度按照各多维相对贫困动态类型分解农民工多维相对贫困指数。从表5可知,当k=1时,农民工多维相对贫困基本都由慢性贫困所贡献,且男性农民工慢性贫困的贡献率超过60%,女性农民工慢性贫困贡献率只有34.7%。当k=5时,农民工多维相对贫困基本都由从不贫困所贡献,男性农民工和女性农民工的多维相对贫困贡献率分别为64.35%和35.27%。在k=2和k=3时,农民工多维相对贫困贡献的主要来源于暂时贫困和慢性贫困,说明农民工的多维相对贫困主要来源于暂时贫困和慢性贫困。男性农民工暂时贫困和慢性贫困的贡献率都高于女性农民工暂时贫困和慢性贫困的贡献率,说明男性农民工的多维相对贫困程度更为严重。

五、基于Blinder-Oaxaca模型分解农民工多維相对贫困

(一)研究模型选择

多维相对贫困发生的概率在不同性别农民工之间相同吗?由于男性一般处于家庭“主人翁”地位,男性农民工在生活和工作中会承担更多,面临的贫困脆弱性风险更大,可能导致男性农民工在“先天”上就比女性农民工更易陷入多维相对贫困,即农民工的多维相对贫困发生存在性别“歧视”。通过多维相对贫困指数分解能够清楚了解到农民工多维相对贫困指数在性别层面的贡献差异,但只是从数理统计角度解构了多维相对贫困指数,并不能简单地把不同性别间多维相对贫困贡献的差异归因为性别因素。多维相对贫困差距会内生于性别吗?这一问题解答将为我们厘清性别贫困差距产生的机理。性别贫困差距受到诸多因素影响,可能来源于性别歧视,也可能受制于男性和女性农民工生产力的不同。例如,假设女性农民工社会资本较低,那么性别贫困差距可能反映的是性别受社会资本差距。因此,探究农民工多维相对贫困是否存在性别歧视,需要构建一个反事实(couterfactual group),即“被视为男性的女性”。若无歧视存在,那么该反事实组别(couterfactual group)的贫困状态应与女性农民工多维相对贫困状态一致,即说明多维相对贫困动态类型与歧视无关,反之,与歧视有关。换句话说,若女性被视为男性,那她们会和男性面临同样程度的多维相对贫困风险。

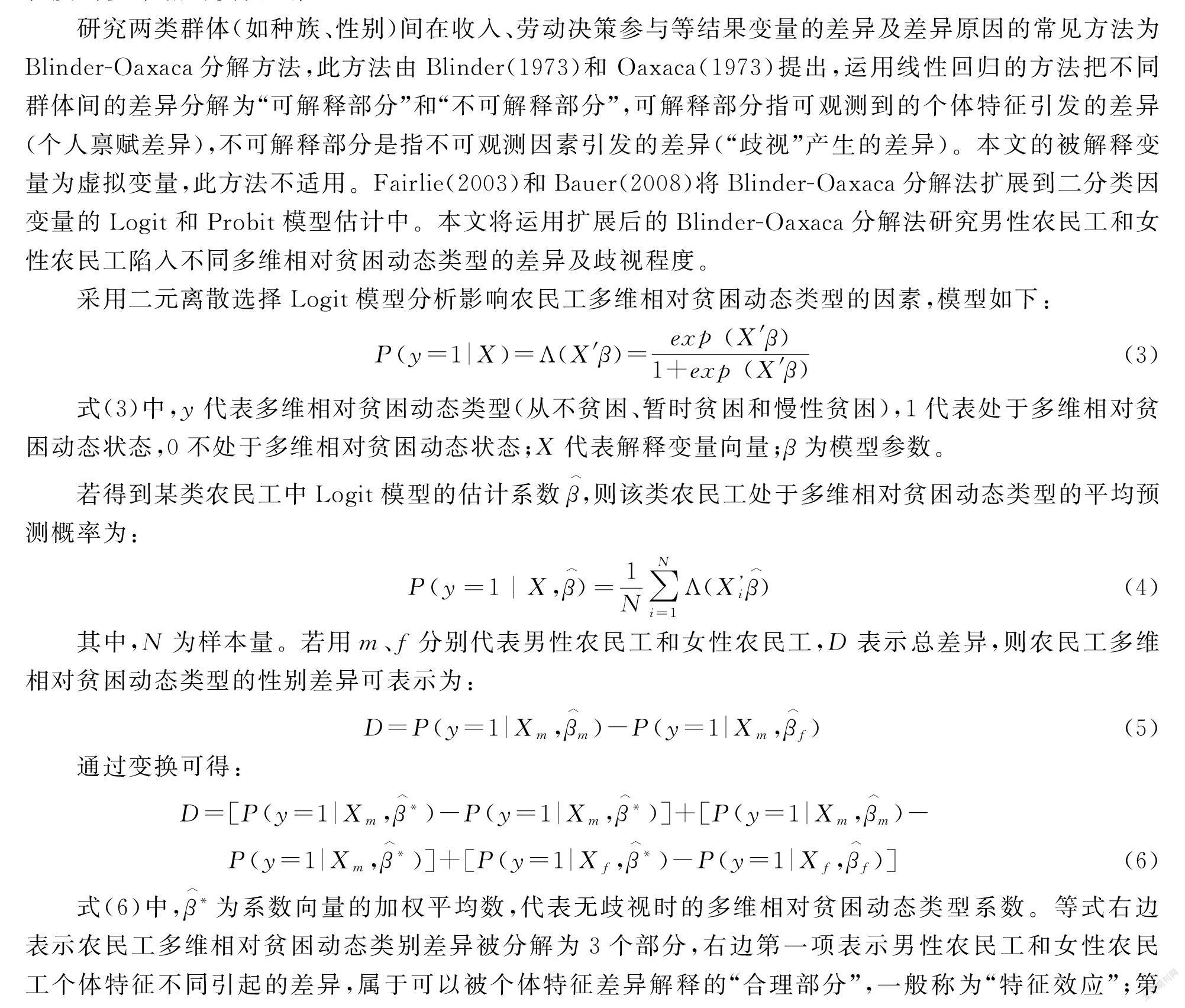

研究两类群体(如种族、性别)间在收入、劳动决策参与等结果变量的差异及差异原因的常见方法为Blinder-Oaxaca分解方法,此方法由Blinder(1973)和Oaxaca(1973)提出,运用线性回归的方法把不同群体间的差异分解为“可解释部分”和“不可解释部分”,可解释部分指可观测到的个体特征引发的差异(个人禀赋差异),不可解释部分是指不可观测因素引发的差异(“歧视”产生的差异)。本文的被解释变量为虚拟变量,此方法不适用。Fairlie(2003)和Bauer(2008)将Blinder-Oaxaca分解法扩展到二分类因变量的Logit和Probit模型估计中。本文将运用扩展后的Blinder-Oaxaca分解法研究男性农民工和女性农民工陷入不同多维相对贫困动态类型的差异及歧视程度。

采用二元离散选择Logit模型分析影响农民工多维相对贫困动态类型的因素,模型如下:

P(y=1|X)=Λ(X′β)=exp (X′β)1+exp (X′β)(3)

式(3)中,y代表多維相对贫困动态类型(从不贫困、暂时贫困和慢性贫困),1代表处于多维相对贫困动态状态,0不处于多维相对贫困动态状态;X代表解释变量向量;β为模型参数。

若得到某类农民工中Logit模型的估计系数β︿,则该类农民工处于多维相对贫困动态类型的平均预测概率为:

P(y=1|X,β︿)=1N∑Ni=1Λ(X’iβ︿)(4)

其中,N为样本量。若用m、f分别代表男性农民工和女性农民工,D表示总差异,则农民工多维相对贫困动态类型的性别差异可表示为:

D=P(y=1|Xm,β︿m)-P(y=1|Xm,β︿f)(5)

通过变换可得:

D=[P(y=1|Xm,β︿*)-P(y=1|Xm,β︿*)]+[P(y=1|Xm,β︿m)-P(y=1|Xm,β︿*)]+[P(y=1|Xf,β︿*)-P(y=1|Xf,β︿f)](6)

式(6)中,β︿*为系数向量的加权平均数,代表无歧视时的多维相对贫困动态类型系数。等式右边表示农民工多维相对贫困动态类别差异被分解为3个部分,右边第一项表示男性农民工和女性农民工个体特征不同引起的差异,属于可以被个体特征差异解释的“合理部分”,一般称为“特征效应”;第二项代表男性农民工在进入多维相对贫困动态类型的“优势”,第三项代表女性农民工在进入多维相对贫困动态类型的“劣势”,等式后两项相加即为由于歧视原因造成的男性农民工和女性农民工的差距,为在控制个体特征变量后估计系数导致的贫困差异,即不可观测因素导致的系数差异,一般称为“系数效应”。

(二)变量选取及描述统计

根据多维相对贫困动态类型划分方法可以将考察期内的农民工多维相对贫困状态分为3种(从不贫困、暂时贫困和慢性贫困),如将上述3种类型合为一个变量(多类别变量)作为因变量,将既不适用于线性模型的Blinder-Oaxaca分解方法,也不适用于二分类模型的Blinder-Oaxaca分解方法。因此,需要将上述3种动态多维相对贫困状态分置为3个虚拟变量(是否从不贫困变量、是否暂时贫困变量和是否慢性贫困变量)。在前人研究的基础上,进一步选取模型的控制变量,表6为本文计量模型所使用的变量及其描述性统计。

(三)不同多维相对贫困动态类型的影响因素

二分类模型的Blinder-Oaxaca分解方法是建立在回归模型基础上,农民工是否处于各多维相对贫困动态类型属于二分类变量,本文使用二元Logit模型分别估计不同性别农民工处于各多维相对贫困动态类型的影响因素。由从不贫困模型的估计结果可知,除性别和医疗支出以外,其他变量对男性农民工和女性农民工进入从不贫困状态有显著正向影响,说明年龄和医疗支出都会加重农民工多维相对贫困,且年龄变量降低男性农民工从不贫困的作用更大。婚姻对农民工从不贫困有显著的正向影响,说明结婚能增强抵御风险的能力。本地话水平和普通话水平对农民工从不贫困有显著正向影响,可能是农民工可以通过加强语言表达技能来增加自身人力资本积累,缩小与其他群体生产力的差距,从而获得进入劳动力市场的机会(王金山,2020),还发现本地话水平和普通话水平对女性的影响更大,说明农民工多维相对贫困存在性别歧视。外貌水平越高,农民工从不贫困的概率就越大,这与郭继强等研究的结论基本一致,即相貌能够通过人际技能信号路径来影响劳动者收入,且外貌水平对女性农民工从不贫困影响更大(郭继强和费舒澜等,2017)。社会地位对农民工从不贫困有显著正向影响,表明社会地位越高的农民工,其从不贫困发生概率就越高,社会地位越高的群体通常拥有较高的声望和能力,而且社会地位较低的群体对社会活动特别是政治活动的关心较少,参与积极性不高,容易错失自身发展的机会,导致陷入贫困(卢海阳和郑旭媛,2019)。劳动力数量对农民工从不贫困有显著的正向影响,说明家庭劳动力数量越多,抵御贫困风险的能力越强。父母教育水平对农民工从不贫困有正向影响,但只对男性农民工影响显著,父母上过高中的农民工更易进入从不贫困类型,说明父母教育能影响子女贫困状况。医疗支出对女性农民工从不贫困有显著负向影响,对男性贫困不影响,一般而言,医疗支出过大不仅会产生因病致贫,而且也会减少农民工的工作时间,形成贫困陷阱。农民工生活周边的公共设施越好,从不贫困的概率就越大,表明良好的生活公共设施在一定程度能降低多维相对贫困发生。从暂时贫困和慢性贫困来看,各系数的影响方向基本上与从不贫困系数的影响方向相反,说明除年龄和医疗支出外,其他变量都是降低农民工进入暂时贫困和慢性贫困的影响因素。

(四)农民工各多维相对贫困动态类型的性别差异的Blinder-Oaxaca分解

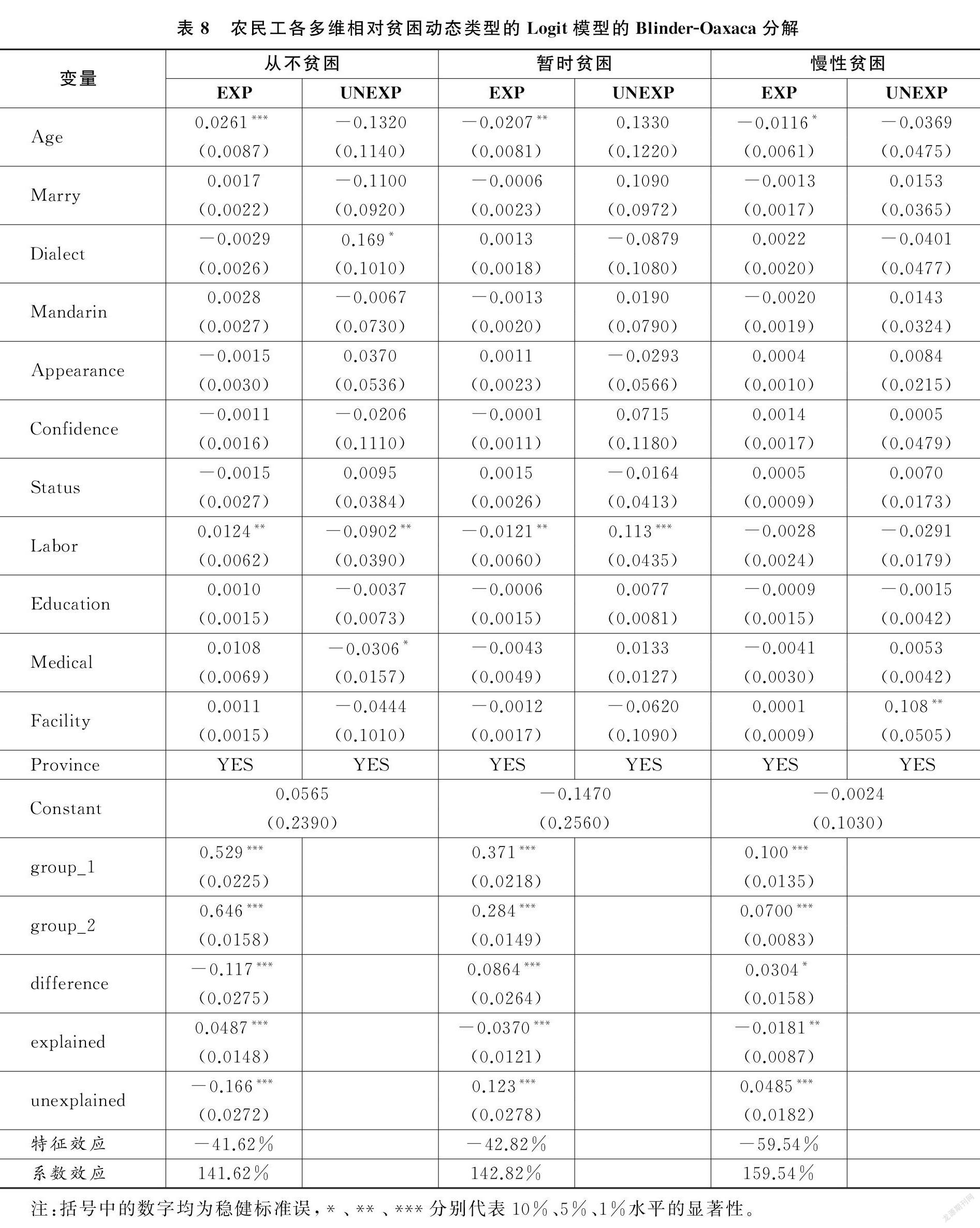

对农民工各多维相对贫困动态类型分别进行Logit回归,继续使用扩展的Blinder-Oaxaca分解方法对不同性别农民工各多维相对贫困动态类型的差异进行分解,分解结果见表8。从总效应来看,从不贫困分解的总效应为负值,表明男性农民工从不贫困的概率更低;暂时贫困分解的总效应为正值,表明女性农民工暂时贫困的概率更低;慢性贫困分解的总效应为正值,表明男性农民工陷

入慢性贫困的概率更高,且暂时贫困总效应值是慢性贫困总效应值的2.8倍,说明农民工暂时贫困的性别差异更大。从分解结果来看,从不贫困的特征效应和系数效应分别为负值和正值,特征效应为正值表明男性农民工和女性农民工间的特征差异起到扩大两者从不贫困发生概率的作用,系数效应为负值表明特征系数的差异会降低男性农民工和女性农民工间的从不贫困发生概率的差异。从不贫困分解的系数效应大于特征效应,说明不同性别农民工从不贫困发生概率的差距主要是由特征系数差异引起,即由性别歧视造成。暂时贫困的特征效应和系数效应分别为正值和负值,说明特征效应会增加农民工暂时贫困的发生概率,系数效应会减少农民工暂时贫困的发生概率,但男性农民工和女性农民工暂时贫困发生概率的差距主要源于系数效应,即歧视效应。慢性贫困特征效应和系数效应的作用方向和暂时贫困一致,不同性别农民工慢性贫困发生概率的差距主要由系数效应构成。慢性贫困的系数效应大于暂时贫困的系数效应,说明慢性贫困受到的性别歧视更为严重。

六、结论与讨论

中国政府一以贯之“真脱贫、脱真贫”的高质量脱贫模式,使得中国提前10年完成了联合国减贫目标。绝对贫困消除后将是更難解决的相对贫困问题,只有继续保持高质量脱贫决心才能有效解决相对贫困问题,高质量脱贫的前提就是构建高质量的相对贫困识别体系。本文从提高农民工相对贫困识别质量的角度,利用2012年、2014年、2016年和2018年的中国家庭追踪调查数据,基于UNDP的MPI和农民工贫困特征构建高质量农民工多维相对贫困识别体系,采用经典的FGT法和Ravallion的贫困动态类型划分方法从性别差异视角考察农民工多维相对贫困程度及贫困动态变化情况,并运用非线性模型的Blinder-Oaxaca分解方法构建反事实模型对不同性别农民工各贫困动态类型多维相对贫困指数的差异进行分解,从而探寻性别因素对农民工多维相对贫困的歧视程度,为后扶贫时代更精准、更高质量的农民工贫困识别和治理提供参考和建议。

研究结果表明:①从贫困指数来看,农民工多维相对贫困指数会因k值不同呈现出较大差异,但总体来看是随着年份增加在减少,表明农民工在收入质量、教育质量、健康质量、生活质量、就业质量和融合质量方面有明显提升,且低维度时男性农民工多维相对贫困更严重,高维度时女性农民工多维相对贫困更严重。②从贫困动态过程来看,贫困经历期数和贫困连续期数都表明男性农民工多维相对贫困的“顽固性”更强。农民工各阶段退出贫困的发生率要远高于进入贫困发生率,说明农民工多维相对贫困整体呈现下降趋势。男性进入贫困和退出贫困的发生率更高,说明男性的多维相对贫困“反复性”更强。③从贫困动态结果来看,男性农民工的暂时贫困和慢性贫困更严重,从不贫困的发生率更低,说明男性农民工的多维相对贫困状态更严重。④从FGT分解结果可知,男性农民工经历贫困和持续贫困的贡献率更高,男性农民工进入和退出贫困的贡献率更高,男性农民工暂时贫困和慢性贫困的贡献率更高,进一步说明男性农民工的多维相对贫困程度更严重。⑤从Blinder-Oaxaca分解结果来看,不同农民工多维相对贫困动态类型发生概率的差距主要是由性别歧视造成,且慢性贫困受到的性别歧视最严重。

农民工多维相对贫困人口是社会相对贫困群体中的重要组成部分,农民工多维相对贫困的高质量治理事关社会公平正义和社会和谐稳定。随着城镇化和市民化程度的不断深化,农民工必然会成为历史,农民工群体也就成为社会发展的一个过渡性群体。但并不意味着农民工群体及附着在其身上的多维相对贫困问题会自然消失,而恰恰是农民工多维相对贫困问题充分解决是农民工成为历史的前提条件。基于以上发现,为更高质量解决2020年后农民工相对贫困问题,应从以下几个方面着手:

一是破除农民工“身份壁垒”,高质量推进农民工市民化。需要落实居住证制度,逐步剥离附加在户口上的教育、医疗、卫生等权益,并通过居住证制度实现公共服务的均等化。高质量做好农民工社会服务保障工作,逐步实现与城镇居民社会保障体系并轨,解除农民工城市落户的后顾之忧。同时,采取适当贫困干预措施,增强农民工内生脱贫能力,巩固脱贫质量。根据“事前预防、事中控制、事后补救”原则,提高农民工的健康质量、教育质量、生活质量、社会融入质量的水平。不断加强农民工职业教育和技能培训力度,提高其在就业市场中的竞争力,从而促进“新人口红利”产生。要多举措解决农民工身心健康问题,避免因病致贫,并关注农民工子女教育,避免贫困代际传递,保障脱贫家庭生计得以可持续高质量的发展。

二是建立高质量的农民工贫困识别体系,分性别对农民工多维相对贫困指数进行测度,推进社会性别主流化。在现有以家户为单位的贫困统计和监测上,建立家庭内男性和女性农民工的贫困监测系统,从以上两方面综合评估家庭贫困和性别贫困,从而高质量的识别出农民工贫困群体。通过对比男性和女性农民工的贫困特征、发生机理和演变趋势的差异,帮助扶贫部门把握不同性别农民工的贫困状况,采取性别贫困靶向的资源整合方式,改善不利于性别平等的宏观制度、文化和政策环境,提高农民工自身资源的利用水平,解决资源获取和就业市场等各方面的机会不平等,从而协同推进两性农民工高质量减贫。

三是建立高质量的农民工动态贫困监测机制,及时把握农民工多维相对贫困的动态情况,通过精准施策保障扶贫质量,并借鉴“精准扶贫”思路,鼓励社会多元主体协同参与农民工多维相对贫困治理。不仅如此,为防止农民工群体分化加剧社会矛盾复杂化,农民工内部群体间的贫困差异问题更应得到高度重视,需要制定适应不同性别农民工的扶贫措施,尽可能保证不同性别农民工多维相对贫困的差异问题得以解决。

[HT5”SS]参考文献:

[1] 陈鹏程、田旭、何军,2019:《市场发育、劳动合同异质性与农民工工资的溢价效应——基于CHIP数据的实证研究》,《农业技术经济》第6期。

[2] 郭继强、费舒澜、林平,2017:《越漂亮,收入越高吗?——兼论相貌与收入的“高跟鞋曲线”》,《经济学(季刊)》第1期。

[3] 郭君平、谭清香、曲颂,2018:《进城农民工家庭贫困的测量与分析——基于“收入—消费—多维”视角》,《中国农村经济》第9期。

[4] 郝彩虹,2018:《现实与彼岸:外来女工的生活世界与城市融入——以北京市为例》,《北京社会科学》第2期。

[5] 何宗樾、宋旭光,2018:《中国农民工多维贫困及其户籍影响》,《财经问题研究》第5期。

[6] 黄宏伟、潘小庆,2021:《脱贫质量提升:对象精准识别与标准动态调整——以农村老年人为例》,《宏观质量研究》第2期。

[7] 蒋南平、郑万军,2017:《中国农民工多维返贫测度问题》,《中国农村经济》第6期。

[8] 蒯鹏州、张丽丽,2016:《农民工性别工资差异及其成因的解释——歧视的贡献到底有多大》,《农业经济问题》第6期。

[9] 李卫东,2017:《农民工婚姻稳定性研究:基于代际、迁移和性别的视角》,《中国青年研究》第7期。

[10] 卢海阳、郑旭媛,2019:《禀赋差异、议价能力与农民工工资——来自中国劳动力动态调查的证据》,《农业技术经济》第6期。

[11] 罗俊峰,2017:《农民工行业分布对性别工资差异的影响》,《人口与经济》第6期。

[12] 罗连发、吴成强、刘沛瑶,2021:《提高脱贫质量的理论、政策与测算框架》,《宏观质量研究》第1期。

[13] 潘文轩、阎新奇,2020:《2020年后制定农村贫困新标准的前瞻性研究》,《农业经济问题》第5期。

[14] 彭继权,2021:《行业异质性视角下农民工多维贫困测度及分解》,《统计与决策》第7期。

[15] 彭继权、张利国、陈苏,2020:《进城农民工相对贫困的代际差异研究——基于RIF无条件分位数回归分解法》,《财经论丛》第9期。

[16] 孙咏梅,2019:《多维视角下的隐性贫困测度及其影响因素探究——基于我国建筑业农民工贫困度的调查》,《社会科学辑刊》第6期。

[17] 汪三贵、胡骏,2020:《从生存到发展:新中国七十年反贫困的实践》,《农业经济问题》第2期。

[18] 王春超、叶琴,2014:《中国农民工多维贫困的演进——基于收入与教育维度的考察》,《经济研究》第12期。

[19] 王金山,2020:《新生代农民语言使用对自身经济生活改善及社会认同问题研究》,《农业技术经济》第4期。

[20] 王青、刘烁,2020:《进城农民工多维贫困测度及不平等程度分析——基于社会融合视角》,《数量经济技术经济研究》第1期。

[21] 吴丽娟、罗淳,2021:《心理健康与进城农民工的多维贫困》,《华南农业大学学报(社会科学版) 》第1期。

[22] 许加明、魏然,2018:《男性新生代农民工的择偶困境及结婚策略——基于苏北C村的调查与分析》,《中国青年研究》第1期。

[23] 叶俊焘,2021:《聚集居住与农民工工资——来自CLDS数据的实证》,《华东师范大学学报(哲学社会科学版》第2期。

[24] 张敏、郑晓敏、卢海阳,2020:《中迁移模式对农民工市民化意愿的影响研究——基于福建省2635名农民工的实证分析》,《调研世界》第9期。

[25] 钟曼丽、杨宝强,2021:《中性别、圈层与嵌入:女性农民工城市融入研究》,《新疆社会科学》第3期。

[26] 曾鹏、向丽,2017:《中西部地区人口就近城镇化意愿的代际-性别差异研究》,《统计与信息论坛》第11期。

[27] Alkire, S. and Foster, J., 2011, Counting and Multidimensional Poverty Measurement, Journal of Public Economics, 95(7-8): 476-487.

[28] Bauer, T. K. and Sinning, M., 2008, An Extension of the Blinder-Oaxaca Decomposition to Nonlinear Models, Asta Advances in Statistical Analysis, 92(2): 197-206.

[29] Blinder, A. S., 1973, Wage Discrimination: Reduced Form and Structural Estimates, Journal of Human Resources, 8(4): 436-455.

[30] Fairlie, R. W., 2003, An Extension of the Blinder-Oaxaca Decomposition Technique to Logit and Probit Models, Social Science Electronic Publishing, 30(4): 305-316.

[31] Oaxaca, R., 1973, Male-Female Wage Differentials in Urban Labor Markets, International Economic Review, 14(3): 693-709

[32] Ravallion, M., Poverty comparisons: A guide to concepts and methods [M] . The World Bank, 1993: 88.

Improving the Quality of Relative Poverty Recognition: Multidimensional Dynamic Measurement and Decomposition from the Perspective of Gender Differences

—Taking Migrant Workers in Cities as an Example

Peng Jiquan

(School of Economics, Jiangxi University of Finance and Economics)

Abstract:Migrant workers in cities are the major potential group of relative poverty. Therefore constructing a high quality identification system for relative poverty of migrant workers is the basis for achieving high quality poverty alleviation. This paper, using the data of the four-period Chinese Family Tracking Survey, constructs a multidimensional relative poverty indicator system for migrant workers, based on UNDP’s MPI. In the study the classic FGT method and the nonlinear model of the Blinder-Oaxaca decomposition method are used to dynamically measure and decompose the multidimensional relative poverty index of migrant workers from the perspective of gender differences. The study finds that the multidimensional relative poverty of migrant workers has shown a downward trend year by year, while the multidimensional relative poverty of male migrant workers is more serious. The poverty dynamic process measurement shows that male migrant workers are more ‘stubborn’ and ‘repeated’ in the multidimensional relative poverty. And the multidimensional poverty dynamic result measurement shows that both the temporary poverty and chronic poverty of male migrant workers are more serious. The decomposition of the classic FGT index shows that the male migrant workers form the major contribution source of the multidimensional relative poverty index of various types of poverty dynamic processes and poverty dynamic results. The Blinder-Oaxaca decomposition results show that gender discrimination is the main cause of the difference in the probability of different types of poverty among migrant workers, and the chronic poverty suffers the most serious gender discrimination. It is recommended to use the concept of coordinated poverty governance to handle the multidimensional relative poverty of migrant workers of different genders, so as to achieve high quality governance of the relative poverty of migrant workers.

Key Words:quality of poverty identification; multidimensional relative poverty; poverty dynamics; gender differences; Blinder-Oaxaca decomposition

責任编辑 邓 悦