安徽省种植大户效率分析*

2019-12-17张士云

江 惠,张士云

(安徽农业大学 经济管理学院,安徽 合肥 230036)

新世纪以来连续十六年的中央“一号文件”都以“三农”为主题,足见农业、农村发展在国民经济中的重要地位。近年来,随着农村土地流转改革进程的加快,种植大户的数量和规模都不断增长。安徽省是农业大省,农产品资源丰富,种植业生产面积超过800多万公顷。截至2018年,安徽省耕地流转面积240多万公顷,约占全省耕地总面积的37%,家庭农场有7.7万个,依法登记的农民合作社8.9万个,农业产业化龙头企业15 504个,农业产业化联合体1 429个,农业生产性服务组织超过3万个[1]。长期以来,农业成本增长快于收入增长,种植大户的利润空间变窄,规模经营风险加大,种植大户的积极性受到一定挫伤。在种植大户面对售价“天花板”和成本“地板”双重挤压的情况下,分析种植大户的成本与收益,正确认识种植规模与效率的关系对种植大户的发展很有必要。

一、相关文献综述

(一)关于农业生产成本与农业收益

我国目前粮食产量、进口量和库存量“三量齐增”,张晓恒、刘余认为是由于粮食生产成本不断上升,推动国内粮食价格接近甚至顶破国际价格“天花板”[2]。2017年《中国农村发展报告》指出高生产成本的危害推高了粮食价格、降低了农业经营收益、严重损害了农业竞争力。刘守英指出虽然农地流转加快,但土地租金和雇工费用上升,农地规模经营利润反而下降[3]。钟真认为我国农业高成本与低利润格局日趋固化[4]。

探究影响农产品成本的因素,武拉平、沙敏认为人工成本、土地价格、能源原材料和机会成本是根本原因[5]。Saban和Ugur利用协整检验和格兰杰因果检验分析显示石油价格对农产品价格影响重大[6]。在影响成本的因素上,学者们基本能达成一致观点,也从不同的角度提出了各种降低成本的方法。最直接的解决方案是控制农业生产资料价格、增加农业补贴。此外,也有一些其他角度的思路。例如:一直以来,成本控制大多用于工商业,在农业上的应用却很少,何立文、栾甫贵认为在思想上需要更新观念[7]。Chambers、John指出,农民可以在生产决策和以市场为基准的非正式商业风险管理模式框架内降低成本[8]。很多学者都强调了农业科研投资的重要性,科技的进步可以提高资源的投入效率,用更低的生产成本获得同样的产出。樊祥成认为完善的农业基础设施有助于降低农业生产成本[9]。

学者们对于农民增收的有效途径也各有认识。党国英认为农民增收的主要渠道越来越集中于直接农业生产以外的农村产业链的价值创造和分配[10]173。方向明、李娇媛认为精准农业的实施通常能够降低成本、提高农产品产量和质量,进而增加农民收益[11]。钟甫宁在“乡村振兴与现代农业产业体系构建”学术研讨会上提出应制定相关政策帮助农民增收,允许农民大幅度调整农业产业结构,通过提高产品的价值、降低生产成本来增加农业经营性收入;创造条件扩大农户经营和就业范围,增加家庭农业经营以外的劳动经营收入;大幅度提高社会保障程度,增加农民获得的转移收入[12]。

(二)关于农户规模经营与效率

关于农户规模经营与生产效率的关系,一直以来学术界有不同的看法。亚当·斯密是规模经济理论的创始人,但他认为农业具有规模负效果。而马克思主义经典作家认为农业中的大生产优于小生产并将排挤、取代小生产,“大农经营优越论”一时很是盛行,弗朗斯瓦·魁奈、阿瑟·杨格、泰厄等都是“大农经营优越论”的支持者。但之后以西斯蒙第、约翰·穆勒、威廉·罗雪尔为代表的经济学家相继提出“小农经济稳固论”“大农场和小农场适当搭配论”“大中小农场和谐共生论”。恰亚诺夫认为家庭农场具有强大抵抗力和历史稳定性[13],舒尔茨认为小农经济行为是理性有效的,传统农业中,生产要素配置效率低下的情况是比较少见的[14]。关于小生产、大生产谁优的争论,一直存在。而根据各种研究,关于土地规模与效率的关系有三种不同的看法:正相关、负相关和非线性。

在我国关于土地规模经营问题的争论也是热点。目前的政策是推进农业适度规模化经营,同时让小农户与现代农业有机衔接。顾天竹、纪月清、钟甫宁认为扩大土地经营规模可以增加分摊该要素成本的面积,从而降低单位面积和单位产品的成本,实现规模经济[15]。党国英指出大农场比小农户更容易采用循环农业技术,实际上小农构成的熟人社会也并不像想象中那样美好,因此不能将小农固化[10]177-178。但温铁军认为中国小农经济拥有西方无法替代的优越性,有劳动力“蓄水池”的作用,稳定时期为经济发展提供廉价劳动力,困难时期则成为社会危机转嫁的承载底线[16]。贺雪峰进一步指出,就目前来看,小农立场才是民族的立场,要把小农组织起来,在保护小农的基础上进行农业现代化[17]。

综上,成本与收益、规模与效率一直是农业经济理论界和实践中的焦点问题,但已有的研究针对一般农户的较多,对于规模经营主体特别是种粮大户的研究不多,本文在对粮食规模经营主体调研的基础上,研究不同规模其成本、收益及效率的差异,以期为种粮大户的健康发展及政策制定给予启示和建议。

二、安徽省种植大户成本与收益分析

(一)农产品成本与收益界定

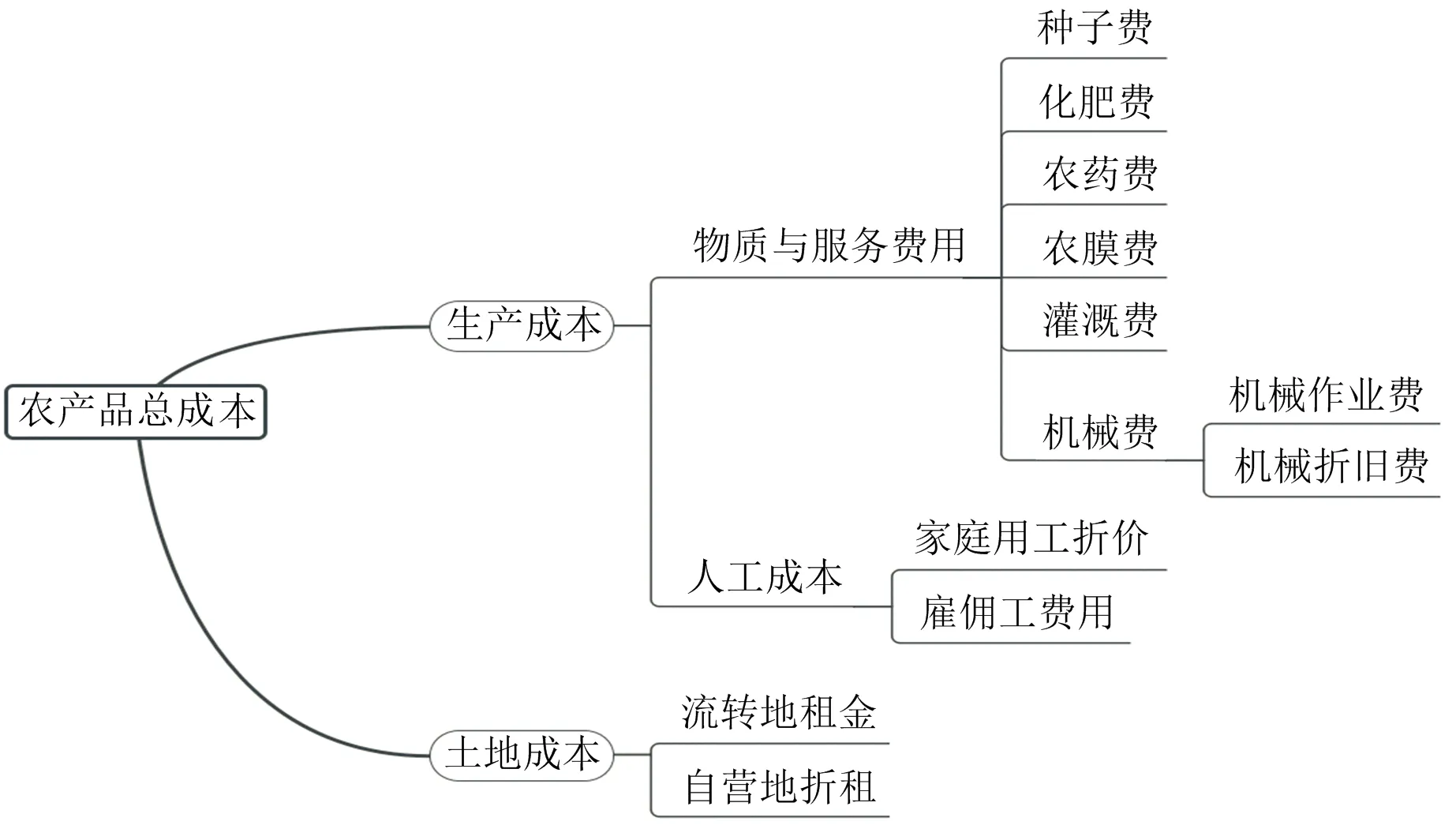

农产品成本的两个衡量指标是农产品总成本和农产品现金成本。农产品总成本由生产成本和土地成本组成(见图1)。

图1 农产品总成本构成

农产品总成本减去家庭用工折价和自营地折租费用①即为农产品现金成本。农产品现金成本是物质与服务费用、雇工费用、流转地租金之和。

农产品收益的两个衡量指标是净利润和现金收益。净利润是农产品产值减去种植过程中的总成本,是投入资源的净回报;现金收益是农产品产值扣去种植过程中的现金成本,是农户实际得到的收入。本文研究的主要是种植大户的现金成本和现金收益。

(二)数据取得

安徽省种植大户数据来自安徽农业大学科研团队的实地调研,调研涉及安徽省21个县②,主要是淮北平原地区和江淮波状平原地区,这些地区的地形相比皖南更适合种植大户的发展。在每个县选择两个乡,每个乡选取10个左右种粮大户。调研过程采用一对一访谈的方式,获得403份有效问卷。为保证数据的准确性和代表性,本文研究时筛去公司模式经营的特大户、第一年种植尚未有收成以及耕地未完全利用的种植大户,对符合条件的371户做分析。

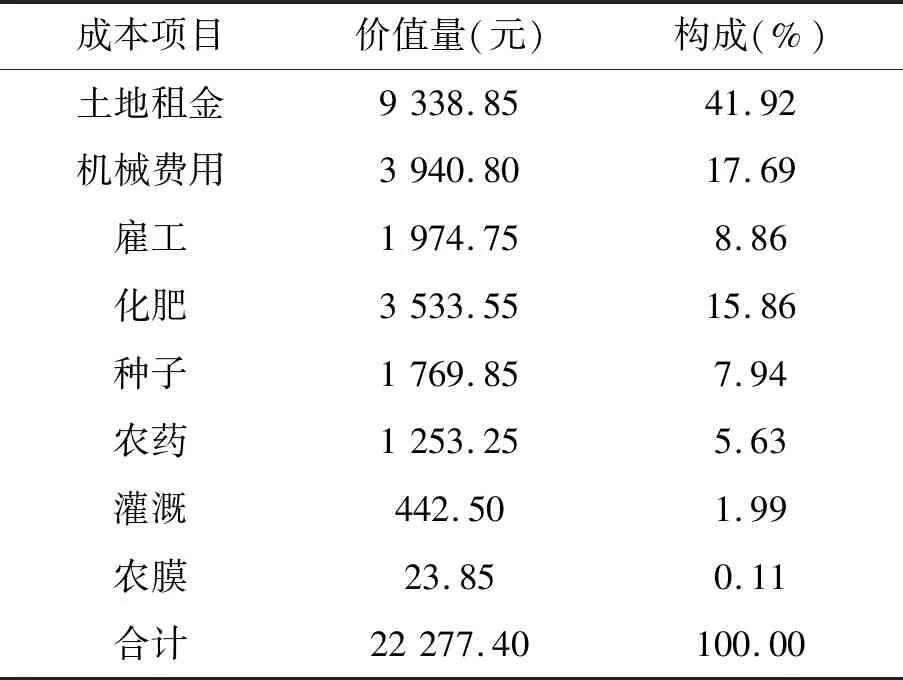

(三)种植大户成本

种植大户的现金成本为22 277.25元/公顷。按成本占比排序依次是土地租金、机械费用、化肥、雇工、种子、农药、灌溉和农膜等费用。进一步可细分为三部分,土地租金占比41.9%,机械费用和雇工成本占比26.6%,化肥、种子、农药等生产资料占比31.5%(见表1)。

表1 种植大户平均每公顷现金成本构成表

安徽省2008—2017年10年间小麦、玉米、大豆、早籼稻的每公顷现金成本分别增长了73.78%、88.05%、60.88%、67.42%[18]。其中土地价格、人工费用、机械作业费增速明显,是促进成本上升的重要推力。作为种植大户成本的主要构成部分,这些费用的加速上涨对于种植大户的生产效率势必存在很大的影响。

流转地费用作为大户现金成本中比重最大的一部分费用,大户规模经营时必然要考虑到土地价格的高低。种植大户土地来源主要是由大户主动与农户协商的个体转包,合作社、村委在土地流转过程中发挥的引导、规范作用不够。在政策推动下,土地流转费用逐年升高。根据土流网数据显示,2018年第二季度安徽省水田均价已达14 235元/公顷/年,旱地均价已达10 545元/公顷/年。调研年份安徽省371户种植大户户均每公顷土地流转费为9 354.90元,仅有23.18%的大户认为土地流转价格合理。同时约有1/3的大户认为土地流转会有违约的可能,而一旦被违约,违约金根本无法弥补造成的损失。为了弥补高额土地流转费用的压力,几乎所有种粮大户都选择一年两茬种植来提高土地产出。

371户大户中有343户购买了机械,收到农机补贴的只有96户,农机补贴覆盖范围不够广。未购买机械的28户中除一户未使用机械外,其余27户采用租赁或由合作社提供等方式使用机械。购买农机的大户和其他方式使用农机的大户户均每公顷雇佣工费用分别为1 955.10元、2 295.60元,每公顷机械作业费分别为2 523.45元、3 340.95元,购买了农机的大户每公顷机械折旧费为1 476.00元。购买农机可以在一定程度上减少人工负担和机械使用费,但不足以弥补机械折旧的成本消耗。农业大中型机械设备费用昂贵,而且使用集中在农忙时的几个月,大部分时间要风吹日晒,折旧严重,保养维护也需要资金,对于大多数农户,特别是较小规模经营的农户来说,购买农机并不划算且会降低资金的流动性。

化肥费用占比紧随流转地和机械,排在第三位。大户普遍大量使用化肥,无疑会破坏土壤结构,导致耕地退化,影响作物长期品质。过量使用化肥,究其原因是由于土地流转短而不稳,一大半的合同期限在5年及以下,在这样的情况下,大户考虑的是施加化肥增加当期产能,而很少会去考虑耕地的可持续性发展。

经济的发展带来人们生活水平的提高,必需的生活成本也随之增长,这就推动了劳动力价格的上涨。而随着越来越多的农村青壮年离开农村,农忙时节劳动力出现短缺,用工成本更是大幅提高。371户大户户均每公顷雇佣工费用为1 974.75元,不同农产品的雇佣工资有一定差别,水稻雇工工资最高,平均为110.36元/天/人,小麦、大豆、玉米的雇工工资分别为95.07元/天/人、91.75元/天/人、89.36元/天/人。

(四)种植大户收益

371户的种粮收入占总收入的平均比例为82.35%,可见粮食收入已成为种植大户的主要收入,如果出现重大灾害或者决策失误,对家庭经济影响会很大。同时,大户间种粮收入水平差别较大,最低3.5万元/年,最高6 188.30万元/年,平均种粮收入127.05万元。

大户户均每公顷产值为27 256.50元,户均每公顷现金收益为4 979.10元,户均现金成本收益率为22.35%。小麦、玉米、水稻的平均现金成本收益率分别为9.58%、17.19%、36.62%,可以看出不同作物的现金成本收益率差别很大,根据行情合理地选择种植品种并搭配合适的种植茬口能够有效提高大户效率。

371户大户中有103户现金亏损,约占比27.76%,在计算补贴后,有86户现金亏损,约占比23.18%,种植大户的经营风险不容忽视(见表2)。

表2 不同规模的种植大户亏损情况

图2 不同规模下亏损户占比情况图

三、安徽省种植大户生产效率评价

(一)研究模型与方法

数据包络分析(Data Envelopment Analysis,简称DEA),由美国运筹学家Charnes和Cooper于1978年提出。该方法借助数学规划和统计数据评价具有多个输入输出的决策单元间的DEA有效性。

DEA最基本模型是规模报酬不变的CCR模型,但现实中大部分情况下规模报酬是不固定的。经过完善,1984年Banker、Charnes和Cooper提出了规模报酬可变(VRS)的BCC模型。本文即采用基于投入导向的BCC模型。模型具体表示如下:

(1)

(2)

相应的生产可能集为:

(3)

(二)指标选择及统计描述

考虑大户种植作物的多样性、季节性和土地利用情况,用费用和产值可以将数据统一化表示,同时根据数据的重要性、准确性和易得性,在使用现金成本和现金收益指标衡量的基础上选取投入产出指标(见表3)。

表3 投入产出指标及其统计描述(元/公顷)

(三)实证结果分析

按照种植规模⑤把这371户种植大户分为36组,用各组均值作分析。使用DEAP2.1对数据进行处理。(计量结果见表4)

表4 基于投入导向的种植规模效率结果

分析投入产出的冗余情况,可以看出雇工费用和土地流转费用投入过多是影响种植大户效率的主要原因,需要调整投入量(见表5)。

表5 投入产出的冗余情况

注:无投入产出冗余行未列出。

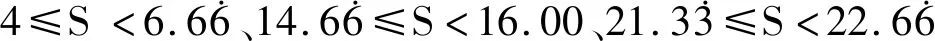

(四)最优效率规模

表6 有效种植区间的现金收益率比较

四、结论与建议

第一,降低大户购买农机的资金压力。政府可以加大对农机的补贴,扩大补贴覆盖范围;大户要注意农机保养,尽量延长使用年限;企业或合作社可以进一步发展农机租赁业务给家中没有农机但农忙时需要农机的大户或通过分期付款业务减轻大户购买农机的资金压力。确保在降低大户农机使用成本的前提下促进农业机械化发展,减少对劳动力的依赖,充分发挥规模经营的优势。

第二,降低土地和农资费用,合理利用土地。大户应当多了解市场,扩大农资和土地获取渠道,提高议价能力;土地流转需要进一步规范,合作社以及村委会需要发挥引导作用;大户在承包土地时要以书面合同方式明确双方的权利和义务,以免发生纠纷,商定合理的土地流转价格和尽量长的流转期限;化肥、农药等的使用可以适当减少,以保障作物的长期质量;大户可以通过选择合适的种植品种和种植茬口来提高收益率。

第三,吸引人才,减少劳动力流失。呼吁大学生、专业人员加入农业指导、研究、创新创业队伍,推动农业规模化发展。对高学历、多经验人员下乡给予一定的政策支持。结合政府、企业、合作社、互联网等力量,把农业做成有前途、人们愿意从事的产业,减少劳动力流失。

第四,适度规模化经营。种植大户应当在充分考虑成本和收益的情况下进行风险评估,不盲从不跟风,科学决策,理性选择适度的规模进行经营。

注释:

① 家庭用工折价是家庭成员或亲友所提供的无偿劳动的机会成本,自营地折租费用是自营土地的机会成本,两者都属于隐性成本。

② 21个县(市、区)是濉溪县、灵璧县、埇桥区、固镇县、五河县、蒙城县、利辛县、太和县、临泉县、阜南县、舒城县、肥东县、肥西县、定远县、明光市、桐城市、望江县、太湖县、潜山市、宿松县和含山县。

③ 种植面积(公顷)用S表示。