探寻课堂“学本”之路

2019-12-13查晓芳

查晓芳

【摘要】课堂教学改革的核心就是变革“学”与“教”的关系。打造学习共同体,赋予学生“学”的权利和责任;搭建学习支架,凸显“学”的地位和作用;提供学习时空,激发学生学习的独立性和创造性。从根本上改变“学”与“教”的方式,让课堂真正回归到以学生为本的理想状态。

【关键词】学习共同体 学习支架 学习时空 学本教育

我国课堂教学正从以“教为中心”向以“学为中心”转变。建构“学为中心”教学“新常态”已成为当代课堂教学变革的基本价值取向,笔者认为,变革“学”与“教”的关系,就是赋予学生“学”的权利和责任,凸显“学”的地位和作用,激发学生学习的独立性和创造性。学生的“学”应成为课堂的主体, 教师的“教”是基于学生学习需要的“服务”。

一、打造学习共同体,强化学生主体地位

学习共同体,就是学生在自愿基础上,以灵活多样的方式组成学习小组,开展合作学习、互助学习、项目学习等,让学生真正回到学习生活中央。要使课堂高效起来,首先要打造学习共同体,多维度开展学习,实现学习方式优化,凸显学生主体地位。

(一)打造共同体,明确分工

教师将班级座位排列成有利于学生合作学习的四人小组,编好序号。组长负责分工,并组织小组成员有序地开展阅读探究、讨论交流、动手操作等活动。学生轮流担任组长,有利于同伴互助、优势互补、共同提高。以苏教版小学《语文》三年级(下册)中《我应该感到自豪才对》的教学为例,全文以对话叙述为主,围绕“自豪”层层展开,步步深入——小骆驼因为小红马的嘲笑而感到委屈,但在与妈妈的沙漠之旅中,小骆驼起初感到担忧,后来发现自己的驼峰、脚掌和睫毛都很有用,又由衷地自豪。我校刘艳老师在组织学生学习这篇课文时,先让小组合作理解文本意思,接着小组成员根据自己的分工开展讨论,最终这样展示汇报:1号学生读相应段落,2号学生讲体会,3号学生补充资料,组长最后总结。从中我们不难发现:这样的课堂分工明确,能让每个学生都参与到小组学习中去,发挥应有作用。

(二)建立机制,通力合作

合作学习有这样的要求:小组学习有任务,组员发言仔细听,勤做记录不插话,组内交流依次讲,汇报展示大声说。学生须自觉遵守规则:只要有人发言,不可随意讲话,也不可举手打断,应当报以微笑,倾听并思考。小组学习机制建立初期也许繁琐劳累,但学生一旦运用熟练了,小组就成了学生的阵地,能让合作学习大放光彩。

二、搭建学习支架,确保思维有效运行

“支架”一词翻译自英文“Scaffold”,另一种翻译是“脚手架”。“学习支架”就是维果斯基社会文化理论中的“脚手架”。学习支架是展开学习活动的载体,是连接学生现有水平与目标水平之间的桥梁,它将学习过程具体化、可视化、可操作化。搭建学习支架,能帮助教师关注学生学的状态、学的方式、学的过程及学的效果。课堂中,教师会根据年段教学目标、课文教学重难点、学生学习情况等,设计出不同的“引学单”,让学生的思维有方向、學习有方法,确保学习真正发生,提高课堂效率。

(一)字词引学,打破文本理解的外壳

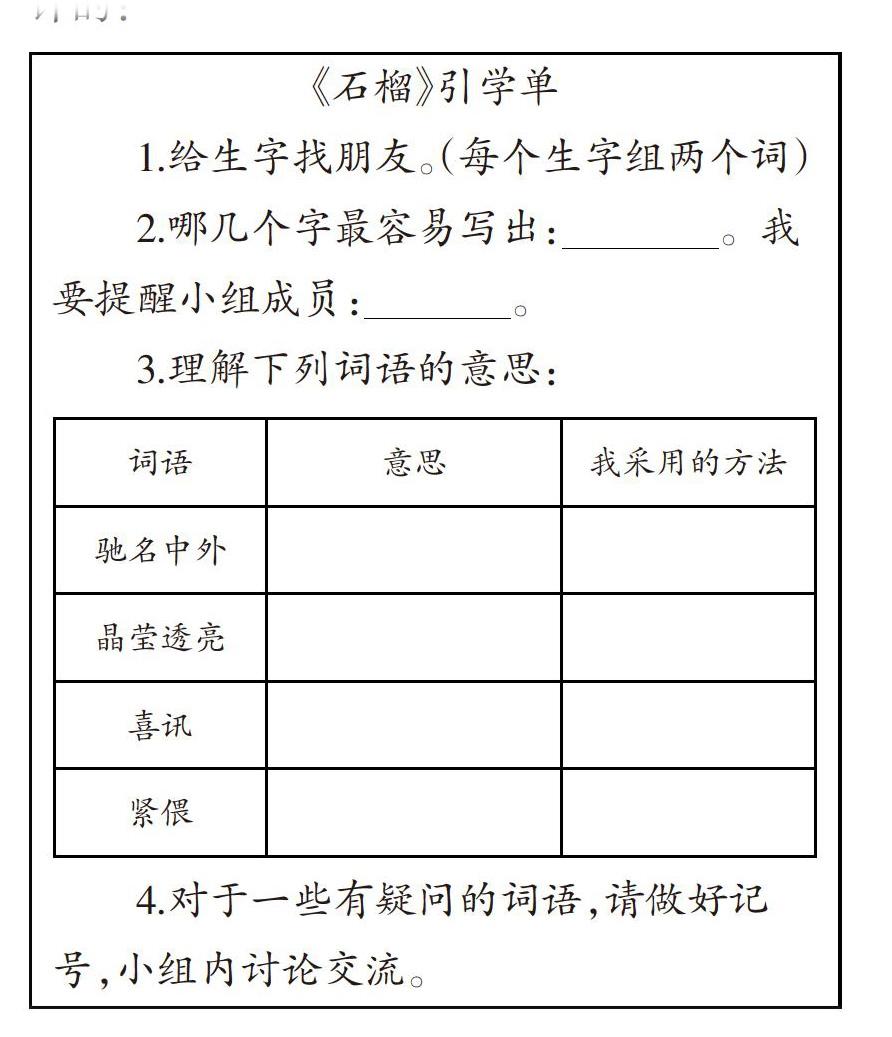

理解词语、掌握理解的方法,是语文教学的一项重要内容。教师在教学实践中,更多的是设计字词“引学单”来帮助学生扫清字词障碍。比如针对苏教版小学《语文》三年级(上册)《石榴》这篇课文,字词“引学单”是这样设计的:

[《石榴》引学单

1.给生字找朋友。(每个生字组两个词)

2.哪几个字最容易写出: 。我要提醒小组成员: 。

3.理解下列词语的意思:

[词语 意思 我采用的方法 驰名中外 晶莹透亮 喜讯 紧偎 ]

4.对于一些有疑问的词语,请做好记号,小组内讨论交流。 ]

词语教学不是语文教学的点缀,它应当贯穿整个教学过程。通过填写“引学单”,学生可以自主学习,组内的同伴也能相互学习。在过一把“老师瘾”的动机下,学生学习起来会更觉兴味盎然。

(二)内容引学,走进文本理解的内核

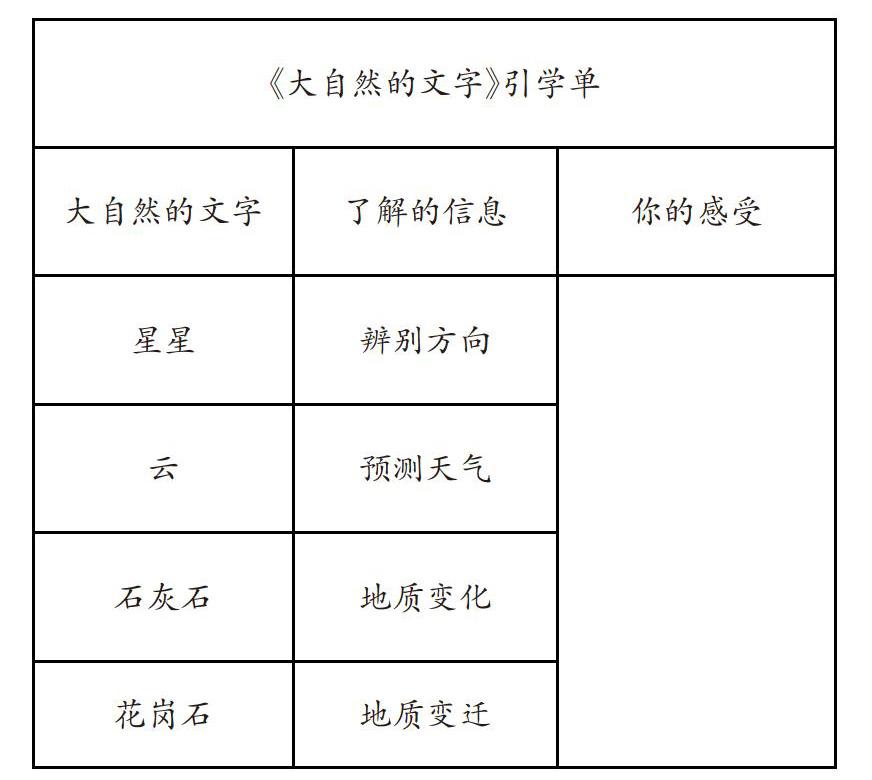

结合文本特点设计文本内容“引学单”,能有效帮助学生理清文章脉络、丰满人物形象、领悟文章中心。例如,在学习《大自然的文字》一课时,执教者设计了这样的文本内容“引学单”:

[《大自然的文字》引学单 大自然的文字 了解的信息 你的感受 星星 辨别方向 云 预测天气 石灰石 地质变化 花岗石 地质变迁 ]

通过默读课文、填写表格,学生轻松地梳理了课文的主要内容。小组通过“引学单”展开交流,有效把握了文本脉络。在完成“引学单”的过程中,学生会逐渐感受到大自然的神奇,产生对大自然的向往与热爱之情。

(三)实践引学,迁移语言运用的规律

写话训练,是把对语言形式的运用和对课文内容的理解有机结合起来的一种学习方式。它依托阅读课堂,融合阅读与写作,考查知识积累和运用,是习作教学的重要组成部分。课堂小练笔还有助于学生更好地理解课文内容、感悟人物情感、习得语言技巧。例如针对苏教版小学《语文》五年级(上册)《早》一课,执教者设计了如下练笔“引学单”:

[《早》引学单

学习课文第3自然段:作者吴伯箫是怎么具体描写三味书屋的?

1.自己想:作者是按什么顺序写的?介绍了哪些陈设?圈出关键词。

2.轮流说:按一定的顺序向小组成员介绍三味书屋的陈设。

3.修改作文——《我的卧室》

【修改提示】

1.请你试着修改,学习按方位顺序来介绍自己卧室的陈设。

2.由于观察的方位和角度不同,写作的方位顺序也就随观察点的不同而变化。 ]

在课堂教学中,教师可以在文本的特别之处、精彩之处、留白之处巧妙设计类似训练点,让小练笔架起学生与文本之间的桥梁,让学生在小组合作交流中习得语言运用规律。

三、提供学习时空,享受智慧融通之乐

基于合作学习,课堂教学实现了学习方式的变革:个人自学,产生独到见解;组内互助,形成初步理解;组间互补,激发创新潜能;师生互动,促进深层融通。

(一)自学,寻找独特理解

每次小组活动,都应确保学生有足够的时间自学,静思默读、圈画批注、写出感受。只有经过真正的思考,学生才能见解独到,才能真正参与到互学环节之中。如在教学《詹天佑》这篇课文时,教师会要求学生:“默读课文,思考詹天佑的哪些言行让你感受到他是一位杰出的爱国工程师?请把相关词句圈画出来,还可以作些批注。”在完成这份“引学单”的过程中,教师给足了学生自学的时间,让学生在充分阅读与思考中形成自己独特的见解,并做好小组交流的准备。学生有独特的见解,就会有诉说的欲望和激情,而交流碰撞必然产生新思想,从而促进了对课文内容的深层理解。

(二)互学,寻求共同视角

以学习《谈礼貌》一文为例。在小组合作学完“问路、踩裙、理发”三个事例后,一名学生提出质疑:“我们上学期学的《滴水穿石的启示》中举的例子都是名人的例子,很有说服力,但是这儿却有一个小学生的例子,我觉得没有什么说服力。”一石激起千层浪,小组间开始了激烈的讨论:

1号组认为:“作者举这个例子肯定有他的道理,写文章不一定就要举名人的例子。”2号组觉得:“如果举一个大家熟知的名人或伟人的例子,会使文章更有说服力。”3号组提出:“作者举的就是身边的例子,是生活中特别容易发生的事,所以,特别有说服力。”4号说:“名人的事例,说服力更强,因为连名人都讲礼貌了,更何况我们普通人呢?”5号又觉得:“举小学生的事例说明:无论是名人,还是普通人,都要讲礼貌,人人都要有礼貌。”……组间互学,在多维角度上寻找更廣阔的视野,这样理解课文无疑会更加深刻。

(三)共学,寻觅智慧的融通

小组合作学习最大限度地发挥了学生学习的主观能动性,但这并不意味着教师不需要发言了。师生需要通过共同讨论,才能把学生的理解引到更深层次上,实现智慧的融通。

当所有学生都觉得某个词既难读又不明白意思的时候,就需要教师介入,如教师出示准备好的读音、图片或视频,让学生能够直观理解。教师把课堂学习的主动权还给学生,学生发言的机会多了,分歧也就多了。不管是品读字词,还是理解文本,教师应予以适当引导,给学生指明方向。学生尽管有合作,但理解能力有限。作为教学过程的组织者,教师应引导学生在含义深刻的地方进行品读,才能克服学生的阅读盲点,提升他们的阅读品味。

(作者单位:江苏省建湖县第二实验小学)