文化特征如何影响了文化贸易出口品质

2019-12-06杨连星从欣刘雪珂

杨连星 从欣刘 雪珂

摘要:文化特征对于文化贸易的发展具有十分重要的影响。基于1996-2016年中国文化贸易HS六位码产品,以及世界价值观调查(WVS)数据,本文通过构建微观文化产品出口品质以及文化特征指标,对二者间的影响与作用机制进行了实证分析检验多种实证估计结果表明:出口目的国信任度水平、个人主义与出口品质间存在显著的正向促进效应,而民主程度、外国语言接受度则一定程度上呈现负向抑制效应;不同文化产品种类中文化特征对出口品质影响存在显著差异性,尤其对于乐器、音乐以及视听类等核心文化产品以及最终消费品影响较为显著;而双边文化距离越大,文化特征对于出口品质作用越强,贸易联系持续期同样也能够强化文化特征对文化出口品质的内在影响此外,本文进一步探究了文化特征对文化出口品质的可能影响机制基于上述分析,针对中国文化软实力的提升,要多途径提升核心文化产品的出口品质,同时应积极构建相关文化专业化贸易服务平台,大力提升文化贸易联系持续期。

关键词:文化特征;文化贸易;出口品质;理性成瘾;贸易联系持续期

一、引言

近年来,中国文化贸易额呈现快速增长态势,2017年中国文化产品和服务进出口总额1265.1亿美元,贸易结构逐渐呈现优化态势。但是,当前中国文化贸易发展,仍然面临文化产品贸易额占比过高、贸易联系持续期短、出口质量较低等突出问题,尤其是体现一国贸易竟争力的核心文化产品,我国仍然存在进口占比较高、出口竞争力不足等问题。由此,在从贸易大国转向贸易强国的战略实施进程中,如何更好提升中国文化产品出口品质,不仅有助于优化当前我国货物贸易和服务贸易发展的不均衡格局,同时也有助于带动中国整体软实力的提升,加快更高层次开放型经济体建设步伐。

针对文化贸易自身的产品特征,双边文化贸易存在显著的“文化折扣”现象,即文化差异不仅会显著增加一国贸易成本,而且对文化产品需求往往会产生显著的负向冲击(Felbermayr and Toubal,2010)。因此,文化差异较小即双边文化接近,不仅能够对贸易总量产生积极影响,降低贸易中沟通成本以及信息成本,同时也有利于文化出口品质的提升。已有研究中,文化贸易“理性成瘾理论”、林德尔效应等均表明,相较其他贸易产品,文化产品的需求实现主要是通过在消费中学习和理性成瘾,使得产品更易受到消费者的偏好,进而带动出口品质的提升(Oh,2001;Becker,2013)。

基于既有的世界价值观调查数据库,木文对于文化特征与文化出口品质的分析,主要从信任度、个人主义、宗教信仰、民主程度以及语言因素等视角进行阐释。其中,社会信任度越高则产品需求越高,满足竞争优势理论中的需求要素,进而有助于扩大出口国文化产品竞争力;对于个人主义而言,在个人主义越强的国家,人们为了自身的利益进行更加自由的贸易,在满足自身对于产品品质需求的同时提高了出口竞争力,进而为出口品质的提升创造了可能;相同的宗教信仰意味着文化背景相似,可通过“竟争优势”促进文化产品出口;民主程度越高,越有利于高社会资本的形成,可更好地实现国际合作与贸易往来,进而为提升文化出口品质提供了有利的制度环境;语言的相似程度越高,越利于消费者增加对文化产品的偏好,避免沟通与理解障碍,降低了双边沟通成本与信息成本,进而有助于文化贸易出口品质的提高(Felbermayr and Toubal,2010)。

与既有研究相比,本文可能的贡献主要体现在以下四方面:首先,本文基于1996-2016年中国六位码微观文化产品大样本数据,通過需求结构模型测度了文化产品出口品质,而以往研究往往从国家宏观层面以及行业层面进行测度,缺乏大样本和产品特征基础,本文相关研究拓展和丰富了文化贸易出口质量的测度;其次,对于出口品质影响因素的分析,以往研究往往聚焦在出口目的国宏观层面,对于文化贸易自身的文化特征鲜有涉及,本文通过对文化贸易自身的文化特征和出口品质的影响机制与实证分析,一定程度上弥补了以往研究的不足与缺陷;再次,对于文化特征指标,与已有大部分研究采用Hofstedeet al.(2010)指标不同,本文采用世界价值观调查(WVS)数据库,对世界各国大样本的动态文化特征指标进行了构建,进而更为精准地衡量了双边国家文化特征与差异,为本文相关分析提供了更为夯实的微观数据;最后,本文对于文化特征与文化出口品质的可能作用机制,进行了实证分析检验,这也一定程度上弥补了既有研究的不足。

二、文献综述与理论机制

(一)关于出口品质与影响因素的研究

已有文献主要从单位价值指数、Fisher指数、出口技术复杂度指数、纯净价格指数、嵌套Logit模型等角度,对出口品质进行了测度,并以此为基础探究了出口品质的影响因素。

针对出口品质的内在影响因素的研究,主要从生产率、行业资本密集度与技术密集度、加工贸易以及国内市场需求等方面进行了分析。针对生产率方面,樊海潮等(2015)认为产品出口质量与生产率间存在“质量效应”,在产品质量差异较大的行业,产品出口质量与生产率之间的正向关系更为显著;Ver-hoogen(2008),Kugler and Verhoogen(2012)等也发现,企业生产率越高,越能够通过技术支持等方式为高品质生产创造条件。关于行业因素的研究,施炳展等(2013)发现,行业的资本密集度与技术密集度越高,行业品质的梯度越长。对于其他内在影响因素,Johnson(2012)研究发现,产品出口品质与公司规模成正相关关系,企业规模不同,企业对于生产要素的质量选取以及投资力度不同,二者决定了产品的出口品质的差异,施炳展等(2013)也发现,加工贸易、外资的溢出效应以及研发投入、人力资本的投入等可以促进企业出口品质提升。在文化贸易研究方面,罗立彬和孙俊新(2013)认为文化产业的国内市场需求、外资投入程度等因素共同导致了我国文化产品贸易竞争力强而文化服务贸易竞争力弱的局面。邵军等(2014)研究也发现,由于文化产品更为重视内涵而轻视物质,因此附加价值对于文化产品出口品质存在重要影响;Hoskinsand McFadyen(1997)也认为规模经济与第一行动者优势,是美国电视市场不断提升出口质量的主要原因。

关于出口品质的外在影响因素,现有研究主要从出口距离、目标市场特征和贸易出口持续期等角度进行了分析。在出口目的国方面,Linder(1961)认为,经济发展水平更高的国家,消费者倾向于花费更多收入用于购买高质量的产品,并且这种对高质量产品的需求促使企业生产高质量的产品;Hallak(2005)也证实了经济较发达国家往往进口更多高质量的产品;Baldwin and Harrigan(2011)以及John-son(2012)研究发现出口目的国距离、收入以及市场规模等因素对出口品质影响都较大。

针对出口技术复杂度、资本密集度与产品品质的研究,施炳展等(2013)发现,技术复杂度与产品品质是刻画产品的两个不同的维度,技术复杂度的提升并不意味着产品品质得到了提高。李坤望等(2014)研究也指出,出口品质是衡量同一產业不同产品的内在指标,同一产业的垂直化差异表现为出口品质的不同。关于产品的资木密集度Falvey(1984)研究发现,高质量产品要求有更高的资木密集度,资木密集度更高的国家即资木丰富的国家更可能生产并出口高质量产品。此外,生产技术中所含有的资本密集度能够在一定程度上代表产品质量。Schott(2004)利用美国的贸易数据发现,产品的单位价值与出口国生产技术中的资本密集度成正相关关系,资本深化可以带动产品价值的提升。关于不同出口关系对于出口品质的影响,李坤望等(2014)通过研究得出,随着时间的延续,不同出口关系对出口品质产生了显著的差异化影响;施炳展(2014)研究发现,企业的出口产品品质越高,贸易持续期越长;杨连星等(2017)研究也发现,由于文化产品具有“从消费中学习”“消费惯性”以及“理性成瘾”等特征,文化贸易出口持续期对文化产品出口品质具有显著的促进效应。

(二)文化特征对文化贸易的影响研究

目前关于文化特征因素的研究较少,传统上对于文化特征指标的选取主要集中在共同语言、宗教信仰、种族移民等角度。共同语言已被确定为影响贸易流量的决定因素,相似的语言环境可以明显地促进贸易流量的提升。在有共同语言的国家之间,贸易更加便利,利于消费者增加对文化产品的偏好,降低贸易成木(Combes等,2005)。此外,Hoskins和Mirus(1988)通过研究发现,出口目的国观众对影视节目的认同度会因为习俗风格、宗教信仰等差异而下降,即宗教信仰等文化特征的不同会降低出口目的国对出口产品的接受度,不利于延长贸易联系持续期。关于种族移民因素,现有文献表明,移民对祖国的产品更为偏好,会增加东道国从本国的进口,提高市场覆盖率。移民可能会抵消文化差异造成的贸易抑制效应,而移民所带来的新的信息可以在一定程度上降低贸易国家双方的信息成本(Girma and Yu,2002)。此外,移民能够利用社会联系、祖国的商业网络以及进行商业活动时预计需要遵守的国家习俗或社会规范来增加东道国对其祖国的出口。移民对于非正式合同结构的起草与执行经验以及利用私人关系寻找潜在的贸易伙伴或者构建基于声誉的贸易保障都有利于降低机会主义行为风险(Rauch和Trindade,2009)。如果考虑了文化距离的潜在影响之后,随着美国与移民本国之间文化距离的增加,美国对移民本国的出口大幅减少(Tadesse and White,2010)。同时,移民可以通过开展新的出口以及加强现有出口,一定程度上抵消文化距离的消极影响。

针对文化特征对文化贸易出口品质的影响研究,现有文献从产品和行业层面,比如出口技术复杂度、出口结构以及出口成本等角度进行了分析,即通过上述因素探究文化特征对文化贸易的影响。

受限于相近地缘文化以及文化亲近等文化表现,一国出口商品特征与文化贸易结构之间具有很强的关联性。Mcfadyen(1997)等学者从规模经济视角分析得出,由于美国影视产品的出口目的国较为广泛,因而企业具有更强的经济基础以提升自身文化出口产品品质;刘钧霆和佟继英(2017)通过研究发现,我国目前的文化贸易产品中视觉类以及手工艺类占比最大,出口商品的结构较为单一;詹君恒等(2013)通过研究发现,文化特征比如文化折扣等因素对我国具有高附加价值的文化产品的出口造成了显著的负向影响。关于文化特征对文化贸易潜力①的影响,方英和马芮(2018)基于中国与“一带一路”沿线国家文化贸易的相关数据发现,文化距离与文化贸易的潜力之间存在负相关,两国的道德观念、风俗习惯等差异越大,双边出口产品规模越低,这对出口品质的提升呈现出显著的负向影响。

关于文化特征差异对文化出口贸易成本及出口品质的影响Hoskins和McFadyen(1997)研究发现,出口目的国观众对影视节目的认同度会因为习俗风格、宗教信仰等差异而下降,即宗教信仰等文化差异会降低文化贸易出口品质。国内研究中,王洪涛(2014)发现文化差异水平与中国文化产品的出口贸易成木正相关;邵军等(2014)也认为,由于文化产品更重视内涵而轻视物质,传统的物质成本对于文化贸易出口品质的影响较小。

其他文化特征对文化贸易出口品质的影响,主要集中在语言、宗教、信任度、个人主义、民主程度等角度。在语言、宗教方面,Rauch和Trindade(2009)发现,语言、社会习俗或宗教的跨国差异可能是国际贸易竟争力提升的重大障碍。对于文化距离因素,Felbermayr和Toubal(2010)表明文化接近性和双边固定效应会对贸易总量产生积极影响。在个人主义的研究中,方慧和尚雅楠(2012)发现,文化产业固定资产投资额对当前中国文化贸易竟争力影响最大,而国外对木国的投资力度与其个人主义程度密切相关。此外,关于民主程度研究中,民主程度高意味着国民的社会参与度高,意味着该国具有良好的贸易网络,根据“社会资本理论”的研究,良好的社会制度可以有效降低贸易中的沟通成本以及信息成木,从而利于提升文化贸易出口品质。

(三)文化特征与文化出口品质的理论机制

关于影响文化贸易出口品质的理论基础,主要包括理性成瘾理论、林德尔效应、市场规模效应等等。相较于其他产品,消费者对文化产品的需求更依赖于品味,且主要通过消费中学习和“理性成瘾”来实现(McCain,1995)。Schulze(1999)研究发现,艺术品的贸易模式受消费成瘾性的影响,积累足够的“文化消费资本”可以提高艺术方面的互惠欣赏,利于开展文化贸易。Disdier(2010)也提出,文化产品的消费成瘾性使得其有滯后效应,它会通过自我加强的模式提高在文化出口中长期稳固的市场地位,进而促进文化贸易出口品质的提升。Becker(2013)基于“理性成瘾理论”从经济学的角度,阐述了文化贸易国际竞争力的形成机制。刘杨等(2013)和李坤望等(2014)研究也发现,文化产品的消费成瘾性可以持续显著地促进文化贸易发展,由于理性成瘾机制的存在,使得产品更易受到消费者的偏好,出口品质会得到进一步的提升。此外,传统的“林德尔效应”认为,经济发展水平更高的国家进口产品的品质也会更高,即一国收入水平高,消费者倾向于选择品质更好的文化产品,加上购买文化产品本身存在着“消费惯性”与“理性成瘾”,即现期消费的增加会对未来的消费规模产生积极的影响,其衍生的潜在需求以及“倒逼效应”在一定程度上促使了出口品质的提升(Oh,2001)。关于本地市场规模效应与外部溢出效应,Mar-vasti(1994)通过实证研究发现,本地市场规模越大,企业生产过程就会存在典型的外部溢出效应,从而带动产业内其他企业生产成木的降低,促使产品在国际市场上具有低成本优势,即价格上的比较优势(Wildman and Siwek,1988)。此外,贸易各方凭借自身在资再禀赋上的比较优势进行分工与专业化生产,获得比其他竟争对手更高的生产效率,国家与国家之间则基于这种比较优势选择处于产业链的不同环节,各国福利水平可以通过产品出口质量得到整体上的提高。

基于既有的理论基础和文献研究,文化特征对于文化贸易出口品质影响可以从以下几个方面进行理解:

关于人与人之间的信任程度即信任度因素①,社会信任度越高则产品需求越高,即信任能够满足竞争优势理论中的需求因素,能够扩大出口竟争力以及质量水平(Akerlof,1997)。此外,随着规模经济的形成,产品的价格优势更为明显,加上一定水平的信任度,消费者的偏好更为强烈,有助于“理性成瘾”效应的发挥,使得出口品质在良好的需求环境下因为“倒逼效应”而得到进一步的提升(Guiso et al.,2008)0

关于个人主义因素,在个人主义越强的国家,个人层面的奖励和目标独立于整个社会的目标,因此代理商将寻求自身利益最大化,而不考虑整个社会的福社;而集体主义更强的国家,代理商将倾向于为了集体利益牺牲个人利益(Brett和Okumura,1998)。与集体主义相比,在个人主义更强的国家,人们为了自身的利益而进行更加自由的贸易,在满足自身对于产品品质需求的同时促使了出口产品厂商的竞争,为出口品质的提升创造了可能。此外,个人主义越强的国家,越注重向上与向下的盈余管理,良好的盈余管理有利于企业吸引投资者的关注以及企业进一步的发展,从而通过“倒逼效应”对出口国品质提升形成促进作用(Han et al.,2010)。总之,在满足个人利益的条件下,通过更自由、更加激烈的贸易,个人主义越强,越能满足竞争优势理论中的生产要素条件以提升产品品质。此外,在个体差异化条件下,促进高质量出口产品向高收入人群输人,通过需求层面的“倒逼效应”进一步提升文化贸易出口品质。

关于宗教因素,具有相同宗教信仰的国家间,贸易更加便利,更利于消费者增加对文化产品的偏好,降低贸易成木,尤其是相似的宗教可以有效避免贸易过程中的行为、信仰等方面的禁忌,从而利于提升需求认可度的出口品质与国际竞争力。此外,相同的宗教信仰意味着文化背景相同或相似,也可通过“竞争优势”机制促进文化产品出口。因此,相同的宗教信仰有助于促使出口国与出口目的国形成相似的文化产品偏好,通过“理性成瘾”机制促进双方进一步的贸易往来,有助于规模经济效应的发挥,降低出口成木以促进出口品质提升(Combes et al.,2005; Felbermayr and Toubal,2010)。

关于民主度因素,民主度不同的国家,国民的社会参与度有较大差异,从而影响了社会资本的分配。高社会资木包括相互信任、互利互惠的社会规范以及良好的沟通网络等,人们在文化贸易过程中可实现更好的合作与往来,获取更多关于贸易对方的信息,更好地控制投机行为以及“搭便车”行为,为提升文化贸易出口品质提供有利的制度环境,即民主程度越高,越能通过降低贸易中的信息成本、提高产品的竞争优势,从而提升文化贸易出口品质(张宇和王冰等,2012)。此外,民主程度越高,公众与政府高层之间的阶级关系更加薄弱,在贸易过程中更倾向于遵从市场的需求,而非政府的独裁政治。

关于语言因素,语言的相似程度越高,越有利于消费者增加对文化产品的偏好,避免沟通障碍与理解障碍,从而降低沟通成本与信息成本,为文化贸易出口品质的提高创造条件。事实上,这种对于国外语言的接受程度还可通过“竟争优势”机制促进文化贸易的发展,有利于规模经济的形成,从而降低产品的出口成木(Felbermayr and Touba1,2010)。然而,较高的外国语言接受度虽然能够降低贸易成木,但同时也代表着文化多样性所发挥出来的创新性以及潜在协同效应被削弱了,这在一定程度上可能并不利于文化贸易出口品质的提升。

三、模型和指标设计

(一)计量模型

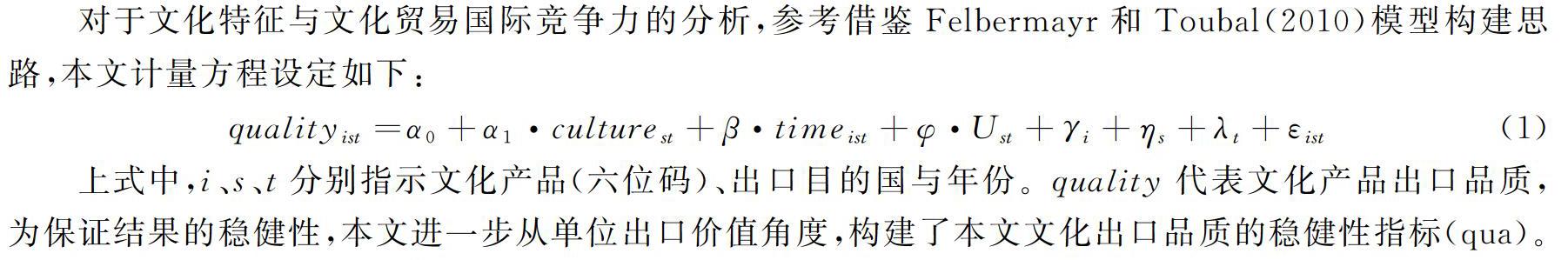

对于文化特征与文化贸易国际竞争力的分析,参考借鉴Felbermayr和Toubal(2010)模型构建思路,本文计量方程设定如下:

上式中,i、s、t分别指示文化产品(六位码)、出口目的国与年份。quality代表文化产品出口品质,为保证结果的稳健性,本文进一步从单位出口价值角度,构建了本文文化出口品质的稳健性指标(qua)。

culture是本文的文化特征核心解释变量,主要包括:信任度(trust、个人主义(indiv)、宗教信仰(religion)、语言因素(language)以及民主程度(democracy)等指标,指标解释如下:

trust指木文构建的不同年份角度下的表示一国信任度水平的指标。信任度被广泛应用于衡量人与人之间的信任程度(Guiso et al., 2008)。信任度越高,贸易风险越小,从而有助于企业进一步扩大出口以形成规模经济效应,降低出口贸易成本,从优化出口产品价格的角度提升出口品质,并形成良性循环。Kenneth(2007)的研究实证检验了信任与开放度之间存在正相关关系,Guiso et al.(2009)也发现信任与对外投资以及贸易之间存在重大关联。木文根据WVS数据库中的信任度调查结果,从“不同国家居民一不同年份”两个角度来衡量信任度大小。

indiv衡量个人主义,个人主义的国家更重视个人的努力,而不是确保每個人的利益均等化,个人主义更强的国家,人们为了自身的利益而进行更加自由的贸易,在满足自身对于产品品质需求的同时促进了出口产品厂商的竟争,为出口品质的提升创造了可能。此外,个人主义越强,盈余管理更到位,有利于企业吸引投资者的关注以及企业进一步地发展,从而对于出口产品的品质提升起到促进作用(Guiso etal.,2003;Gabaix和Landier,2008)。本文根据WVS对居民展开的关于收入平等与拉大收入差距以奖励个人努力的支持度来量化个人主义的强弱,并从“不同国家一不同年份”两个角度来衡量。

religion表示中国与出口目的国是否有相同的宗教信仰的虚拟变量,是反映文化亲近的指标之一。宗教木身指“遵循宗教规范和仪式”或“善待他人”,其意义在于提供一种确切的生存意义,也就是归属感,同时形成一套与这种意义相匹配的规则和生活方式,为人们提供生活的稳定性和安全性(Inglehart,2003;李路路和范文,2016)。相同的宗教信仰可通过“竟争优势”机制促进文化产品出口,Straubhaar(1991)的研究也发现,两国之间相似的宗教信仰和消费偏好对文化贸易发展的作用是正向的。

democracy表示一国民主程度。民主度不同的国家,国民的社会参与度有较大差异,从而影响了社会资木的分配(张宇和王冰等,2012)。而社会资本是推动公民参与到社会事务中的潜在动力因素。根据Robert的“社会资本理论”,社会资本是社会组织的特征,比如“信任、规范和网络等”,高社会资本包括相互信任、互利互惠的社会规范以及良好的沟通网络等。此外,民主程度还通过政府与公众之间的等级关系影响经济决策并对文化贸易出口品质产生影响。本文根据WVS数据库在世界范围内,关于各国公民各年份的社会参与程度的调查,以及公民对木国民主程度的评价数据来衡量该指标的大小。

language表示一国对国外语言的接受程度。语言的相似程度越高,越利于一国接受另一国的语言。而Anne-Celia和Thierry(2007)发现共同的语言等相近文化对国际商务具有积极的影响,一国对国外语言的接受程度越高,贸易更加便利,并且利于消费者增加对文化产品的偏好(Combes et al.,2005;Felbermayr和Touba1,2010)o但是需要注意的是,语言的相似在一定程度上说明了文化多样性不足,不利于文化产品的创新,进而削弱了文化贸易出口品质的提升。本文根据WVS关于各国公民在不同年份对国外语言接受程度的调查结果来衡量该指标的大小。

time指本文构建的产品(六位码)X出口目的国X年份角度下的出口贸易联系持续期指标。对于贸易联系持续期的计算,与Nitsch(2009)和邵军等(2014)等文献一致,木文将文化贸易联系持续期定义为“某文化产品在某一年开始出口到某国,即该文化产品的贸易持续期起点,直到某一年从该国退出,出口行为所持续的年份”。基于此,本文从“文化产品(六位码)一出口目的国一年份”三个角度对1996-2016年文化出口持续期进行计算。

其他变量U主要包括:gdp指以2005年不变价为基准的人均GDP,出口目的国经济发展水平越高,对进口文化品质要求越高。“林德尔假说”认为,收入更高地区的消费者将更多地购买品质更高的产品,根据Bastos和Silva(2010)的研究,一国经济规模大的经济体对于进口产品的需求较高,其产品有更多的购买者、更强的购买力和更高的消费续期,出口产品的品质将随着出口目的地收入水平的提高而提高。service指出口目的国的第三产业占GDP比重,出口国第三产业发展水平越高,对相应文化产品的消费需求和品质要求也将越高lpopu指出口目的国的人口数,预示其文化产品的潜在消费市场。Lin-nemann(1966)验证了人口规模与进口额存在显著的正相关关系,较多的人口意味着较大的需求,因此人口规模的变化可能会对文化进口产生影响。另外,我们使用年份、文化产品种类以及出口目的国等系列虚拟变量,以控制时间趋势、出口产品特征和出口目的国固定效应。

εist表示随机扰动项。

(二)文化出口品质的测度

对于国际贸易产品质量的测度,较早的研究文献均采用出口价格,即出口产品的单位价值作为产品质量的代理变量,但该方法存在的典型问题在于出口产品价格是受到目的国汇率的变化、国际市场的波动等诸多因素影响的结果,无法准确衡量产品的质量水平。现有研究多借鉴Piveteau和Smagghue(2013)的研究思路,通过构建需求结构模型来对文化出口产品质量进行测度。本文在此基础上进一步借鉴张杰等(2014)的构建方法进行文化出口产品的质量测度。

在运用需求结构模型进行文化贸易产品质量测度的过程中,本文考虑采用中间品和资本品进口国的真实汇率,作为解决出口产品价格和需求之间内生性问题的工具变量。构建具体公式如下:

其中,t、s分别代表年份和进口国,RER,代表加总后的中间品和资本品进口国真实汇率,ωst表示各进口国中间品和资本品进口额占总进口额的比重,rerst表示中国对某国的实际汇率,采用rerst=erst加以计算得出。

同时,考虑到进口国的汇率波动会直接影响出口质量,因此在需求结构模型中进一步加入两种控制变量来解决该内生性问题:一是将中间品和资木品进口来源国的出口产品额作为加权指标,以进口产品来源国实际人均GDP为控制变量;二是将进口来源国的进口产品额作为加权指标,以企业进口来源国的实际人均GDP为控制变量。具体指标如下:

因此用来估算产品层面的出口产品质量的计量方程框架式如下:

其中,S代表各核心文化产品的出口额,P代表各文化产品的出口价格,通过该产品总出口价值与出口数量之比加以衡量;d表示出口产品目的国和中国的贸易地理距离;language表示与中国是否为同一文化圈的虚拟变量,设置的方法是如果某国的第二语言為中文,即将之作为与中国具有相同需求偏好的同码,第二类信息是BEC编码与6分位HS产品编码的对应表①。

四、实证估计分析

(一)基准估计

表2是通过OLS、面板混合效应以及面板固定效应回归估计结果。从表中(1)~(4)列估计来看,出口目的国文化特征对于文化贸易出口品质具有显著的影响。具体来看,一国信任度水平(trust)、个人主义(indiv)变量估计系数均显著为正,说明社会信任度越高则产品需求越高,即信任能够满足竞争优势理论中的需求因素,能够扩大出口竟争力以及质量水平,随着规模经济的形成,产品的价格优势更为明显,加上一定水平的信任度,消费者的偏好更为强烈,有助于“理性成瘾”效应的发挥,使得出口品质在良好的需求环境下因为“倒逼效应”而得到进一步的提升(Guiso et al.,2008)。进一步,在个人主义变量估计中,个人主义越强,越有助于通过向上与向下的盈余管理吸引投资,通过外部的鼓励机制提升出口品质,这与Han et al.(2010)关于盈余管理促进企业发展的结论是一致的。事实上,在个人主义更强的国家,人们为了自身的利益而进行更加自由的贸易,在满足自身对于产品品质需求的同时促使了出口产品厂商的竟争,为出口品质的提升创造了可能。在满足个人利益的条件下,通过更自由、更加激烈的贸易,个人主义越强,越能满足竟争优势理论中的生产要素条件以提升产品品质。此外,在个体差异化条件下,促进高质量出口产品向高收入人群输人,通过需求层面的“倒逼效应”也有助于进一步提升文化贸易出口品质。

①关于BEC分类标准可以参见联合国网站http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp? Cl=10&Lg=1,而由于BEC-HS对应表五年更新一次,本文分别使用了1996年的BEC-HS对应表与2002年的BEC-HS对应表来对2000-2001与2002-2006的进口产品做对应的分类处理,1996版的BEC-HS对应表与2002年的BEC-HS对应表可以参见联合国网站http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regdnld.asp?Lg=1。

此外,民主程度(democracy)、外国语言接受度(language)变量估计系数显著为负,这说明民主程度越高,政府在经济决策中的作用越小,以民众为中心的市场经济与以政府高层为中心的政治独裁相比,一国对于高品质产品的需求较低,从而对出口国产品品质提升的促进作用不强。进一步,外国语言接受度估计系数均在1%的统计水平上显著为负,这在一定程度上说明外国语言接受度对文化贸易出口品质产生了显著的负面抑制效应,这与Combes et al.(2005)结论不一致。事实上,从“量”上出发,语言相似降低了贸易成本,从而促使了贸易量的发展,但是语言相似以及对于外国语言接受度越强,在一定程度上代表着文化相近,不利于发挥文化多样性促使文化产品创新以及品质提升的能力。但是,共同宗教(religion)变量估计系数为正但基本上不显著,这表明两国之间相似的宗教信仰和消费偏好对文化贸易发展的作用是有限的。

对于其他关键解释变量,文化贸易出口持续期(time)变量估计系数基本在1%统计水平上显著为正,即文化贸易出口持续期对文化贸易出口品质存在显著的正向促进关系,这说明出口持续期的延长有助于消费者从消费中学习,通过利用掌握的关于外国文化产品的信息降低消费中的沟通障碍与信息成本,增强“消费惯性”以及“倒逼效应”,进而促进出口品质提升。在其他控制变量的估计中,出口目的国人均GDP(gdper)变量估计系数显著为正,说明出口目的国的经济发展水平对于文化贸易出口品质具有显著的促进作用,验证了“林德尔假说”。出口目的国的人口数(lpopu)变量估计系数也显著为正,说明了人口规模越大,潜在的消费需求越大,进而对出口目的国的文化进口与出口国的文化出口产生正向的促进作用,并通过“倒逼效应”以及“规模经济效应”促进文化产品进口品质的提升。

(二)不同文化产品种类的样本估计

从木文产品层面的大样木数据来看,不同核心文化产品种类出口规模存在显著差异,而核心文化产品对于一国文化产品竟争力具有决定性作用。鉴于此,我们对占比10%以上的样本进行了回归估计:乐器(11%)、音乐(12%)、其他视觉艺术(10%)、手工艺(13%)、摄影(12%)、视听类文化产品(15%)等种类,在文化贸易中处于更为重要的位置,而录制媒介、庆祝活动、绘画、首饰、书籍、其他印刷品、电影和视频等文化产品占比相对较低。

表3是不同核心文化产品种类的出口品质回归估计结果。从表3列(1)~列(7)的估计结果来看,文化特征对不同核心文化产品出口品质影响存在显著的差异性。在考虑国家、产品种类、年份的固定效应后,与基准估计一致,乐器、其他视觉品和摄影等文化产品种类,信任度(trust)变量估计系数均显著为正,这说明信任度越高两国之间的贸易成本越低,贸易风险越小,消费者的消费需求越高,从而有助于企业进一步出口以形成规模经济效应,降低出口贸易成木,从优化出口产品价格的角度提升出口品质。就外国语言接受度(language)变量估计结果而言,乐器、音乐以及视听类等核心文化产品的结果与表2基本一致,即外国语言接受度与文化贸易出口品质之间基本存在着显著的负相关关系,这进一步说明了文化多样性可以通过促进创新促使文化产品品质提升,而对外国语言或文化的接受度越高,文化多样性促进创新的作用被削弱,并且该负向作用的效果抵消了较高的外国语言接受度所带来的贸易成本减少的积极作用。但是从个人主义(indiv)变量的估计结果来看,核心文化产品样本的估计系数与基准估计结果存在差异性,尤其乐器、音乐等估计系数均显著为正,这进一步说明了个人主义越强,越有助于通过向上与向下的盈余管理吸引外资以及与外商合作,越有助于利用产品品质需求的“倒逼效应”促使文化贸易出口品质的提升。但是,民主程度(democracy)、共同宗教(religion)变量估计系数基木上不显著,这表明两国之间相似的宗教信仰和民主程度,对出口国产品品质提升的促进作用不强。

对于其他控制变量,出口持续期(time)与文化贸易出口品质之间具有显著的正相关关系,特别是对于乐器、摄影以及视听类产品,即较长的出口持续期有利于文化贸易出口品质的提升,消费者可利用“从消费中学习”“消费惯性”以及“理性成瘾”等条件掌握已有的对于外国文化产品的信息,降低相关消费成本,促进文化产品出口品质提升。与表2一致,出口目的国的人均GDP(gdper)与出口目的国人口规模(lpopu)变量估计系数基本显著为正,与文化贸易出口品质之间存在正相关关系,这说明较大的市场需求规模增强了贸易关系的抗风险能力,有利于为出口国产品品质的提升营造良好贸易环境。

(三)不同文化距离样本的估计

已有研究表明,对于文化贸易而言,双边文化距离的大小可能对于双边贸易的发展,具有决定性的作用,文化距离的不同,对于双边文化贸易的潜力具有显著差异化影响(方英和马芮,2018)。基于此,本文根据不同文化距离指数,将样本分为文化距离大与文化距离小两种类别。表4是在不同文化距离下文化特征变量对文化贸易出口品质影响的估计结果。

从表中(1)~(4)列可以看出,文化特征对不同文化距离样本的影响效果存在一定的差异。除了共同宗教(religion)变量外,其他文化特征变量对不同文化距离样本的影响效果不一致。相较于文化距离较小样本,文化距离大的样本估计中,民主程度与外国语言接受度变量与出口品质之间呈现出统计水平上显著的负相关关系,但是在文化距离小的样本估计中,上述变量并不呈现出统计上的显著性,这种对比性的估计结果可能表明,文化距离较大的出口目的国民主程度和语言接受度越高,可能降低了对高品质产品的需求以及文化多样性,进而对出口品质产生了负向影响。此外,个人主义(indiv)变量对不同文化距离样本的影响则呈现出显著差异,对文化距离小的样本呈现显著负向效应,而对文化距离大的样本呈现正向促进作用,这进一步说明,文化距离越大越有可能通过自由的贸易竟争以及向上与向下的盈余管理、吸引外商合作来提升文化贸易出口品质。而共同宗教(religion)变量均表现出显著的正相关关系,即共同宗教通过增强消费者的偏好、减少贸易中的信息成本扩大了消费需求,促进了文化贸易出口品质的提升。

对于其他控制变量,出口持续期(time)与出口目的国人均(iDP(gdper)变量对不同文化距离样本均存在显著的正相关关系,即出口持续期与出口目的国经济发展水平越高,对文化产品的潜在需求越大,进而引致文化贸易出口品质的提升。此外,出口目的国人口规模(lpopu)变量对文化距离大的样本呈现出统计水平上显著的正向作用,与基准估计结果一致。

(四)不同文化贸易联系持续期的估计

文化贸易持续期的不同,彰显了贸易持续期长短对于双边文化贸易的发展具有直接的影响。贸易持续期越长,越有利于降低企业高品质文化产品的出口固定成本和可变成本(Nitsch,2009);另一方面文化产品消费的“理性成瘾”的偏好能够倒逼出口品质提升,即随着消费者对文化产品消费的累积,其对进口文化产品品质的需求越高(李坤望等,2014)。从本文样本分别来看,中国文化贸易存在不同的贸易联系持续期,具体可分为“进入”“退出”“只存在一年”“反复进入”“至少存在2年”等五种类型,本文以此来分析,不同贸易联系持续期下文化特征变量对出口品质的影响。

表5是不同贸易联系持续期样本的文化贸易出口品质的估计结果,出口目的国文化特征变量对出口品质的影响效应存在一定的差异,总体而言,在贸易联系持续期较短样本中,文化特征对文化贸易出口品质产生了显著的负向作用,而在较长的贸易持续期内则表现为显著的正向作用,由此说明,贸易联系持续期能够强化文化特征对文化贸易出口品质内在影响,贸易联系持续越长,由于理性成瘾机制的存在,使得产品更易受到消费者的偏好,出口品质会得到进一步的提升。此外,“林德尔效应”也认为,一国收入水平高,消费者倾向于选择品质更好的文化产品,加上购买文化产品本身存在着“消费惯性”与“理性成瘾”,即现期消费的增加会对未来的消费规模产生积极的影响,因而贸易联系持续期越长,其衍生的潜在需求以及“倒逼效应”也在一定程度上促使了出口品质的提升

具体来看,仅在“反复进入”与“至少存在2年”两种贸易联系持续期下,信任度(trust)变量估计系数显著为正,这进一步说明了在较长的贸易联系持续期中,信任度能够显著降低贸易风险与贸易成本,进而促进文化贸易出口品质的提升。事实上,较短的贸易持续期意味着贸易双方不能达成长久稳定的贸易伙伴关系、不能建立彼此之间的信任,不利于降低贸易风险与贸易成本,对提升出口品质的促进作用并不显著。

在不同持续期样本中,外国语言接受度(language)、个人主义(indiv)的估计系数存在显著性的差异,对于语言接受度而言,仅在“只存在一年”样本的估计系数显著为正,而“至少存在2年”和“反复进人”样本估计系数显著为负,这种具有显著差异性的回归结果进一步说明,在贸易持续期较短的情况下,外国语言接受度越高,可以减轻沟通障碍与消费者对文化产品的接受与理解障碍,降低沟通成本与信息成本,从而通过需求角度促进出口品质的提升。

而个人主义(indiv)变量在“退出”和“只存在一年”的贸易持续期样本中,估计系数显著为负,而在“至少存在2年”的样本估计系数显著为正,这说明较长的贸易联系持续期,个人主义能够通过自由的贸易、竟争以及向上与向下的盈余管理、吸引贸易伙伴来促进出口品质的提升,而在较短的贸易持续期内,个人主义的作用机制缺乏充分的作用時间。此外,共同宗教(religion)变量仅在“进入”与“只存在一年”这两种贸易持续期下呈现出统计水平上正相关关系,这进一步说明在贸易持续期很短且不够稳定的情况下,共同宗教通过促进沟通、降低贸易成本和增强消费者偏好来提升文化贸易出口品质。

五、文化特征与出口品质的可能作用机制讨论

(一)文化距离影响机制分析

从上述估计结果来看,双边文化距离越大,文化特征对于出口品质作用越强,尤其是出口目的国的民主程度和语言接受度,对于出口品质的抑制效应越强。基于此,本文进一步探究文化特征如何作用既定的文化距离因素,进而影响一国文化出口品质。本文构建了文化距离(cd)与文化特征的交叉项,以cdculture来表示,采用面板固定效应的回归估计结果见表6。

从表中估计结果来看,信任度(trust)与文化距离交叉项估计系数显著为正,这一定程度上说明一国信任度水平可以弱化既定的文化距离的负向影响,进而对文化出口品质提升形成显著的正向促进效应。事实上,社会信任度越高,越能够满足竟争优势理论中的需求,使得产品的价格优势更为明显,在此基础上,“理性成瘾”效应的发挥,能够弱化既定的文化差异带来的不利影响,促进了出口品质的提升。同样,宗教因素(religion)与文化距离交叉项(cd)估计系数显著为正,在具有相同宗教信仰的国家之间,一方面,贸易更加便利,更利于消费者增加对文化产品的偏好,降低贸易成本,尤其是相似的宗教可以有效避免贸易过程中的行为、信仰等方面的禁忌,从而利于提升需求认可度的出口品质与国际竟争力;另一方面,相同的宗教信仰意味着文化背景相同或相似,也可通过“竟争优势”机制促进文化产品出口。此外,相同的宗教信仰使得出口国与出口目的国具有相似的文化产品偏好,通过“理性成瘾”机制促进双方进一步的贸易往来,从而通过规模经济效应降低出口成本(Combes et al.,2005;Felbermayr和Toubal,2010)。相似的宗教可以有效避免贸易过程中的行为、信仰等方面问题,能够通过直接效应弱化既有的双边文化差异,利于提升需求认可度的出口品质与国际竟争力,通过规模效应和竟争效应,促进文化出口品质的提升。

此外,个人主义变量(indiv)与文化距离交叉项估计系数显著为正,即个人主义越强的国家,人们为了自身的利益而进行更加自由的贸易,弱化了既定的文化差异影响。由此可以说明,个人主义越强,能够在较大的文化距离条件下,接受并且购买高质量的文化产品,进而能够通过需求层面的“倒逼效应”进一步提升文化贸易出口品质。而对于语言、民主度因素,二者与文化距离交叉项并未呈现出统计水平上的显著性。

(二)贸易联系持续期影响机制分析

从既有研究与上文估计结果来看,文化贸易持续期贸易持续期越长,有利于降低企业高品质文化产品的出口固定成本和可变成本,同时能够通过强化文化产品消费的“理性成瘾”的偏好,倒逼出口品质提升。由此,本文进一步构建贸易联系持续期(time)与文化特征的交叉项d_culture,以此来分析贸易联系持续期下文化特征如何影响出口品质。

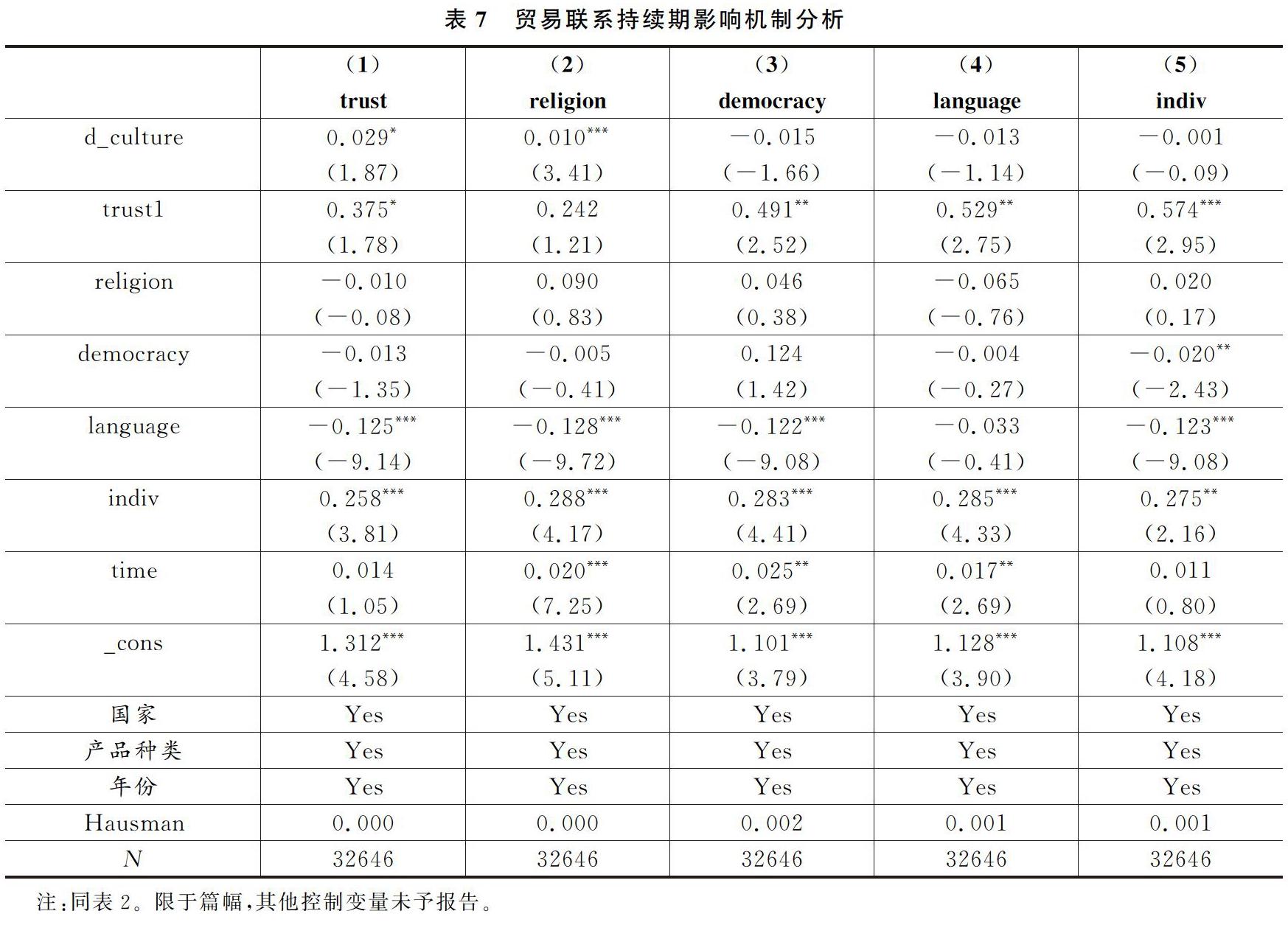

表7是贸易联系持续期与文化特征对出口品质的固定效应估计结果。从表中估计结果来看,信任度(trust)、宗教因素(religion)与文化特征交叉项估计系数显著为正,这一定程度上说明一国信任度与相同宗教信仰能够夯实既有的文化贸易联系持续期,进而对于文化出口品质提升形成显著的正向促进效应。由此说明,信任度越高,贸易的前期联系越强,从而有助于进一步提高贸易联系持续期。初始购买规模或价值越大、本地市场规模效应越强,从而促进了贸易联系持续期的延长。从需求的角度来看,社会信任度越高则产品需求越高,即满足竟争优势理论中的需求,进一步扩大了出口竞争力以及质量水平。此外,相似的宗教信仰意味着产品的替代弹性较低、国家具有生产与宗教相关文化产品的专业化能力,通过专业化效应可促进贸易联系持续期的延长。从贸易成本以及产品一认可度的角度出发,相同的宗教信仰促使沟通过程中信息成本以及贸易成本的降低,促使产品认可度的提高,并最终有利于贸易联系持续期的延长。

具体来看,文化贸易出口持续期(time)变量估计系数基本在1%统计水平上显著为正,即文化贸易出口持续期的延长有助于消费者从消费中学习,通过利用掌握的关于外国文化产品的信息降低消费中的沟通障碍与信息成本,增强“消费惯性”以及“倒逼效应”,进而促进出口品质提升。在考虑到文化特征的交叉项后,信任度水平越高有助于巩固或者提升贸易联系持续期水平,进而能够有助于发挥较长持续期下的“理性成瘾”和“干中学”效应,进而在需求引致的效应下促进文化出口品质的提升。此外,相似的宗教可以有效避免贸易过程中的行为、信仰等方面问题,能够通过直接效应弱化文化差异对贸易持续期的不利影响,通过延长和巩固双边贸易联系持续期、“理性成瘾”机制、规模效应和竟争效应,促进文化出口品质的提升。而对于语言、民主度以及个人主义因素,与贸易联系持续期交叉项并未呈现出统计水平上的显著性。

六、稳健性检验

(一)出口品质的稳健性估计

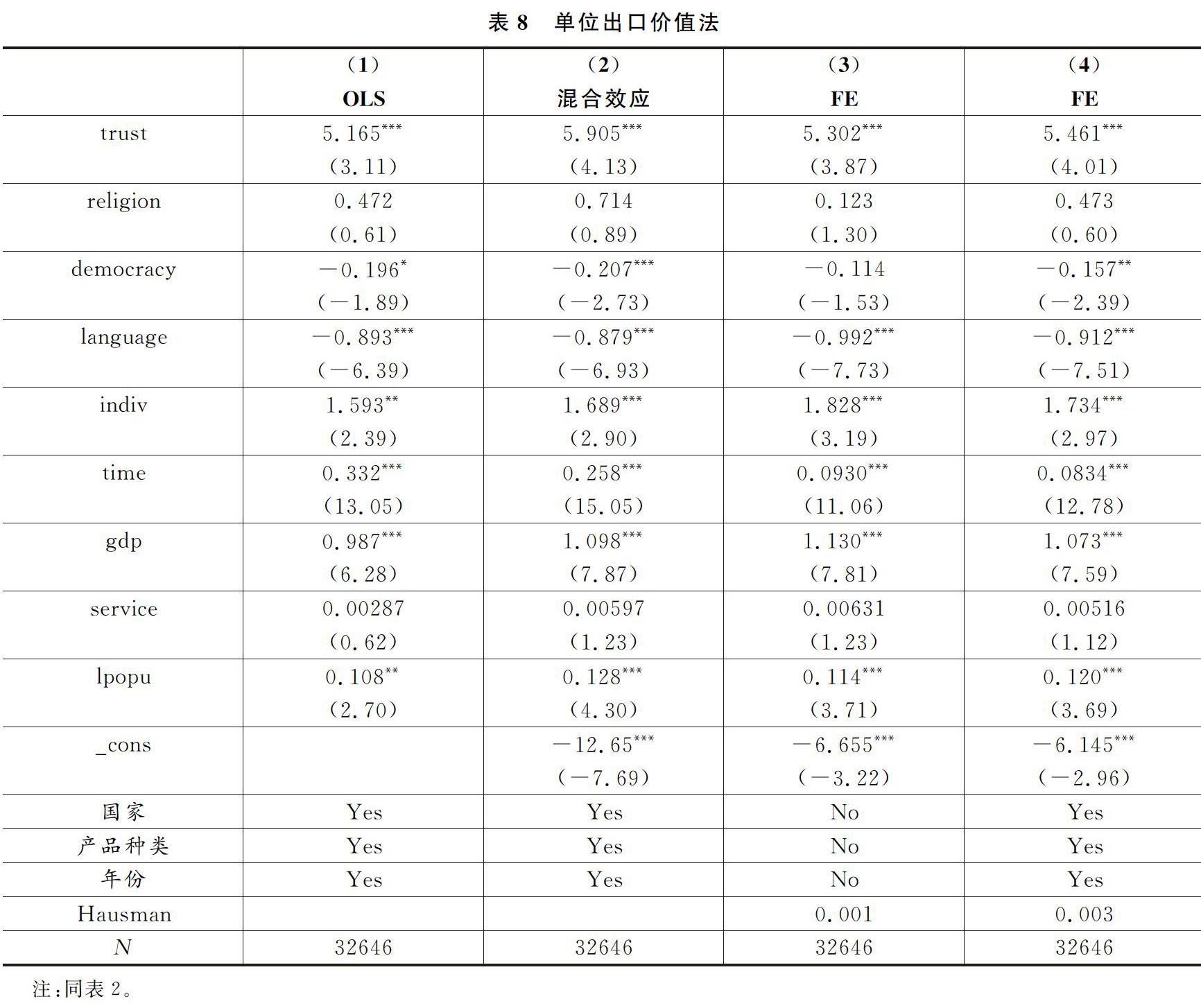

上文中对于文化贸易出口品质的估计,主要采用的是克服內生性的需求结构模型,部分研究中,对于出口质量的研究也采用了单位出口价值法(李坤望等,2014)。基于此,本文进一步采用单位价值法,对出口品质(qua)进行估计检验。

表8是基于单位出口价值法的估计结果,与表2的基准估计一致,本文分别采用了OLS、面板混合效应以及面板固定效应回归估计。从表中估计结果来看,出口目的国的信任度水平越高,贸易成本以及贸易风险越低,从而利于出口品质的提升;个人主义越强,越有利于企业通过盈余管理以及自由的贸易、竟争提升产品品质。此外,民主程度以及外国语言接受度对文化贸易出口品质呈现出统计水平上显著的负相关关系,上述估计结果进一步验证了本文结果的稳健性所在。关于解释变量,结果与基准回归结果一致,不再赘述。

(二)内生性问题的进一步检验

上述估计结果均表明,文化特征对文化出口品质具有显著的影响,同时,文化贸易作为一种“流动的文化”,也能够对出口目的国的文化特征,如语言接受度、宗教信仰等产生影响,文化贸易出口质量越高,越能够对出口目的国文化特征产生一定的影响和冲击。为了解决上述内生性问题,本文参照Guiso etal.(2009),采用DNA的距离差异作为文化特征的工具变量Spolaore和Wacziarg(2009)研究也发现,DNA距离的不同在一定程度导致人与人之间世界观、价值观等存在差异,进而影响人们的消费习惯、思维方式以及社会合作交流模式等,这显然对一国文化特征具有显著的影响。因此,本文以各出口目的国与中国的基因差异(DNA)作为文化特征的工具变量,以进一步解决本文计量模型存在的内生性问题。

回归结果如表9所示,本文(1)~(5)列分别对文化特征变量采用DNA距离差异指数,作为工具变量的估计。在控制了一系列相关影响因素以及采用工具变量来解决潜在的内生性问题的前提下,本文得到与表2基本一致的估计结果,出口目的国的信任度、个人主义变量估计系数显著为正,民主程度以及外国语言接受度估计系数显著为负,即一国信任度水平以及个人主义越强,贸易成本以及贸易风险越低,从而利于出口品质的提升,而民主程度与语言接受度,在一定程度上抑制了对于文化产品的内在需求,进而对出口品质形成显著的负向效应。其他解释变量估计结果与基准回归一致,不再赘述。

此外,表9中Kleibergen-Paap rk Wald F统计值均大于10%显著性水平下的临界值,在2SLS两阶段的工具变量估计过程中,第一阶段估计的F值均大于Stock和Yogo(2002)设定的16.38的临界值,说明本文设定的工具变量不存在弱工具变量问题。Kleibergen-Paap rk LM检验的P值均为0,有效拒绝了工具变量识别不足的假定,上述检验有效证明了本文工具变量选择的有效性。

七、主要结论与政策启示

本文基于中国文化贸易1996-2016年微观产品大样本数据,通过构建文化贸易出口品质、文化特征指标,对于文化特征与文化出口品质间的影响以及相关作用机制,进行多种方法实证分析估计。本文的结论以及给出的政策性建议如下:

第一,双边文化特征对文化出口品质具有显著的影响差异。具体而言,一国信任度水平、个人主义与出口品质间存在显著的正相关关系,即一国信任度水平越高,贸易的信息成本更低,对国外产品的需求更高,促使文化贸易出口品质的提升;而个人主义越强,在更自由、更激烈的贸易竟争中,通过提升竟争优势以及产品需求,促使文化贸易出口品质的提升。但是,民主程度、外国语言接受度与出口品质存在显著的负相关关系,即民主程度越高,以民众为中心的市场经济,对于高品质产品的需求较低,从而对出口国产品品质提升的促进作用不强,而外国语言接受度在一定程度上代表着文化相近,不利于发挥文化多样性促使文化产品创新以及品质提升的能力。此外,两国之间相似的宗教信仰,对文化贸易发展的作用有限。

第二,文化特征对不同核心文化产品出口品质提升作用存在显著差异。对于乐器、音乐以及视听类等核心文化产品而言,信任度越高两国之间的贸易成本越低,贸易风险越小,消费者的消费需求越高,从而有助于企业进一步出口以形成规模经济效应提升出口品质;对外国语言或文化的接受度越高,文化多样性促进创新的作用被削弱;个人主义越强,有助于通过向上与向下的盈余管理吸引外资以及与外商合作,利用产品品质需求的“倒逼效应”促使文化贸易出口品质的提升。

第三,双边文化距离越大,文化特征对出口品质的影响越强。相较于文化距离较小样本,文化距离大的样本估计中,出口目的国的民主程度和语言接受度越高,可能降低了对高品质产品的需求以及文化多样性,进而对出口品质产生了负向影响。此外,文化距离越大,出口目的国个人主义越强,越有可能通过自由的贸易竟争以及向上与向下的盈余管理,吸引外商合作来提升文化贸易出口品质。

第四,贸易联系持续期能够强化文化特征对文化贸易出口品质的内在影响。在较长的贸易联系持续期中,信任度与个人主义特征,能够显著降低贸易风险与贸易成本,进而促进文化贸易出口品质的提升;在贸易持续期较短的情况下,外国语言接受度越高,同样可以减轻沟通障碍与消费者对文化产品的接受与理解障碍,进而通过需求角度促进出口品质的提升。

基于上述结论,本文得到的针对性政策启示主要有:

第一,充分重视双边文化特征对文化贸易发展的影响作用。通过本文研究可以发现,文化特征对文化贸易出口品质产生显著的影响,不同文化特征的影响差异较大。因此,在建设文化贸易强国的过程中,一要充分发扬本国特色文化,利用“孔子学院”等模式,提高中华文化的感染力、亲和力与吸引力,推动中国文化“走出去”;二要学习和掌握出口目的国文化特征,发挥其对贸易出口品质的正向促进效应。

第二,多途径提升核心文化产品的出口品质。对于一国文化贸易发展,核心文化产品的竟争力直接关系到一国文化软实力。从本文分析来看,不同文化特征对核心文化产品出口品质的影响具有显著差异,尤其要极力降低一国语言接受度对出口品质的负向冲击。同时,也要通过增强与个人主义较强的出口目的国的文化交流合作,降低其个人主义对于中间品出口质量的负向冲击。

第三,多途径提升中国文化贸易联系持续期。对于文化贸易竞争力的提升,一国文化贸易持续期越强,有助于增强出口目的国的消费惯性以及“理性成瘾”的固化。从本文研究结论来看,贸易持续期越强,越有助于发挥文化特征对出口品质的促进作用,同時也有助于降低文化差异对于出口品质的负向效应。因此,要积极采取多种措施,通过针对性的产业政策,扶持相关贸易持续期短的文化产品发展,通过构建相关专业化贸易服务平台,降低企业文化出口风险,提高文化贸易联系持续期。

参考文献:

[1]樊海潮、郭光远,2015:《出口价格、出口质量与生产率间的关系:中国的证据》,《世界经济》第2RAa

[2]樊琦、杨连星,2017:《文化特征对文化贸易出口二元边际的影响》,《国际贸易问题》第12期。

[3]方慧、尚雅楠,2012:《基于动态钻石模型的中国文化贸易竞争力研究》,《世界经济研究》第1期。

[4]方英、马芮,2018:《中国与“一带一路”沿线国家文化贸易潜力及影响因素:基于随机前沿引力模型的实证研究》,《世界经济研究》第1期。

[5]李超古、王冰、张宇,2012:《基于WUS的中国国民可行能力实证研究》,《自然辩证法研究》第2期。

[6]李坤望、蒋为、宋立刚,2014:《中国出口产品品质变动之谜:基于市场进入的微观解释》,《中国社会科学》第3期。

[7]李路路、范文,2016:《物質与精神兼顾的世俗主义——当代中国人的生活价值观》,《社会科学战线》第1期。

[8]刘钧霆、佟继英,2017:《我国文化产品出口贸易特征及增长因素实证研究——基于多国CMS模型的因素分解》,《国际经贸探索》第11期。

[9]刘杨、曲如晓、曾燕萍,2013:《哪些关键因素影响了文化产品贸易——来自OECD国家的经验证据》,《国际贸易问题》第11期。

[10]罗立彬、孙俊新,2013:《中国文化产品贸易与文化服务贸易竞争力:对比与趋势》,《财贸经济》第2期。

[11]邵军、吴晓怡、刘修岩,2014:《我国文化产品出口贸易联系持续期及影响因素分析》,《世界经济文汇》第4期.

[12]施炳展、王有鑫、李坤望,2013:《中国出口产品品质测度及其决定因素》,《世界经济》第9期。

[13]王洪涛,2014:《中国文化产品出口贸易成本的测度与影响因素分析——基于中国文化贸易出口面板数据的实证检验》,《当代财经》第10期。

[14]杨连星、侯亚景,2016:《文化贸易持续期与出口二元边际》,《世界经济研究》第12期。

[15]杨连星、孙新朋,2017:《距离的质量效应存在吗?——来自中国文化贸易的经验证据》,《宏观质量研究》第4期。

[16]詹君恒、吕庆华,2013:《中国创意产品及创意相关产品的国际竞争力研究——基于RCA指数和TC指数的实证分析》,《经济地理》第7期。

[17]张宇、王冰,2012:《观念改变世界——“世界价值观调查”研究评价》,《华中科技大学学报:社会科学版》第4期。

[18]张杰、郑文平、翟福听,2014:《中国出口产品质量得到提升了么?》,《经济研究》第10期。

[19]Akerlof G A,1997,Social Distance and Social Decisions,Ec-onometrzc-a,65(5):1005-1027.

[20]Anne-Celia D and M.Thierry,2006,Je taim,Moinonplus:Bilateral()pinions and International Trade,EuropeanJournal of Political Economy,23(4):1140-1159.

[21]Baldwin R.andHarrigan J.Zeros,2011,Quality,and Space:Trade "Theory and Trade Evidence,American Ec-o-nomic Journal:Microeconomzcs,3(2):60-88.

[22]Bastos P and J.Silva,2010,The Quality of a Firms Exports:Where You Export to Maters,Journal of Interna-tional Economics,82(2):99-111.

[23]Becker G S.,2013,TheEconomic Approach to Human Behavior,University of Chicago press.

[24]Brett J M andT.Okumura,1998,Inter and Intracultural Negotiations:U.S.and Japanese Negotiators,Acadernyof Management Journal,41(5):495-510.

[25]Combes PP,M.Lafourcade and T.Mayer,2005,The Trade-creating Effects of Business and Social Networks:Evi-dence from France,Journal of International Economics,66(1):1-29.

[26]Disdier,A.C.,K.Head and T.Mayer,2010,Exposure to Foreign Media and Changes in Cultural Traits:Evi-dence from Naming Patterns in France,Journal of International Ec-onomzcs,80(2):226-238.

[27]Falvey R and H.Kierzkowski,1984,Product Quality,Intra-industry Trade and(Im)Perfect Competition,Journalof Virology,86(4):2221-8.

[28]Felbermayr G J and F.Toubal,2010,Cultural Proximity and Trade,European Economic Review,54(2):279-293.

[29]Gabaix X and A.Landier.,2008,Why Has CEO Pay Increased so Much,Quarterly Journal of Economies,一23(1):49-100.

[30]Guiso L,P.Sapienzaand and I.Zingales,2003,Peoples Opium? Religion and Economic Attitudes,Journal ofMonetary Economic,50(1):225-282.

[31]Guiso L,P.Sapienza and I.Zingales,2008,Does Culture Affect Economic Outcomes?,Research of InstitutionalEconomics,20(2):23-48.

[32]LuigiGuiso,Paola Sapienza and Luigi Zingales.,2009,Cultural Biases in Economic Exchange?,The QuarterlyJournal of Economics,Vol.124(No.3):1095-1131.

[33]Hallak J C.,2005,Product Quality and the Direction of Trade,Journal of International Economics,68(1):238-265.

[34]Han S,T.Kang,S.Salter and Y K.A.Yoo,2010,Cross-country Study on the Effects of National Culture onEarnings Management,Journal of International Business Studies:123-141.

[35]Hofstede U H,G.J.Hofstede and M.Minkov,2010,Cultures and Organizations:Software of the Mind:Intercul-tural Cooperation and Its Importance for Surviva,Southern八fedical Journal,13(3):219-222.

[36]Hoskins C,and S.McFadyen,1997,Film:An Introduction to the Economics of the Business,Oxford UniversityPress.

[37]Hoskins,C.andR.Mirus,1988,Reasons for US Dominance of the International Trade in Television Programme,Media,Culture&Society(10),499-515.

[38]Inglehart R.,2003,How Solid is Mass Support for Democracy-And How Can We Measure It?,Ps Political Sci-ence&Politics,36(1):51-57.

[39]Jeongho Oh.,2001,International Trade in Film and the Self Sufficiency Ratio,Journal of Media Economics,14(1):31-44.

[40]Johnson R C.,2012,Trade andPrices with Heterogeneous,Journal of International Economics,86(1):43-56.

[41]Kenneth S C.,2007,Trade,Social Values,and the Generalized Trust,Southern Economic Journal,73(3):733-753.

[42]Kenneth R A,Daniele D and F.Cesare,2015,Lost in translation? The Effect of Cultural Values on Mergers a-round the World,Journal of Financial Economics,117(1):165-189.

[43]Kugler M and Verhoogen E.Prices,2012,Plant Size and Product Quality,Review of Economic Studies:307-339.

[44]Linder S B.,1961,An Essay on Trade and Transformation,Journal of Political Economy,(I):一71-172.

[45]Linnemann H.,1966,An Econometric Study of International Trade Flow,Amsterdam:North Holand PublishingCompany.

[46]Nitsch,Volker.,2009,Die another Day:Time in German Import Trade,Review of World Economics,145.1:133-154.

[47]Marvasti A.,1994,International "Trade in Cultural Goods:A Cross -section Approach,Journal of Cultural Eco-nomics,18,pp.135-148.

[48]Mccain R A.,1995,Cultivation of Taste and Bounded Rationality:Some Computer Simulations,Journal of Cul-tural Economics,19(1):1-15.

[49]Piveteau,Paul,and Gabriel Smagghue,2013,A New Method for Quality Estimation Using Trade Data:An Appli-cation to French Firms.Mimeo,Columbia University.

[50]Rauch J E and}hrindade V.,2009,Neckties in the Tropics:a Model of International Trade and Cultural Diversit,Canudian Journal of Economics,(42):809-843.

[51]Schott P K.,2004,Across-Product Versus Within Product Specialization in International Trade,The QuarterlyJournal of Economics,19(2):647-678.

[52]Schulze G.,1999,InternationalTrade in Art,Journal of Cultural Economics,23(1):109-136.

[53]Sourafel,Girma and Zhihao Yu,2002,The Link between Immigration and Trade:Evidence from the United King-dom,Weltwirtschaftliches Archiv:115-130.

[54]Tadesse,R White.,2010,Does Cultural Distance Hinder Trade in Goods?A Comparative Study of Nine OECDMember Nations,Open Economies Review,21(2):237-261

[55]Straubhaar J D.,1991,Beyond Media Imperialism:Assymetrical Interdependence and Cultural Proximity,CriticalStudies in Media Communication,8(1):39-59.

[56]Verhoogen E.Trade,2008,Quality Upgrading and Wage Inequality in the Mexican Manufacturing Sector,TheQuarterl Journal of Economics:489-530.

[57]Wildman,S.and S.Siwek,1998,International Trade in Films and Television Programs,Washington U.C:Arneri-can En-terprise Institute of Public Policy Research.

①Nilsson和Egger將传统引力模型估算出的双边贸易拟合值称为“贸易潜力”。

①是一种社会层面的维度。特别是我们的信任的概念不同于双边的概念(Ahern et al.2015).关于信任度的概念Guiso,Sapienza和Gingates(2009)的研究中重点是两国之间的信任水平,比如意大利对美国的信任水平。而Kenneth测量的是一个国家的一般信任程度,是类似于等级制和个人主义等社会层面的文化维度,没有跨文化的方向性。

杨连星,华东师范大学经济学院,电子邮箱:yanglianstar@163.com;从欣,华东师范大学经济与管理学部经济学院;刘雪坷,华东师范大学经济与管理学部经济学院。本文获国家社科基金项目(18CJY002)资助。感谢匿名评审人对本文提出的修改意见,文责自负。