财政分权、政府竞争和中国经济增长质量:基于政治经济学的分析框架

2019-12-06冯伟苏娅

冯伟 苏娅

摘要:实现经济增长高质量发展,是当前中国经济增长的重要着眼点和落脚点。本文基于财政分权和政府竞争共同作用的政治经济学分析框架,对中国经济增长质量的内在动源进行分析,发现:推进中国经济增长质量的主要动因来自财政分权,政府竞争并没有对此产生显著的提升作用,这一结论在我国的东中部地区以及金融危机之后均是稳健的;在共同作用于经济增长质量的过程中,政府竞争会抑制财政分权对经济增长质量的作用效果;进一步对政府竞争弱化经济增长质量原因的探讨,发现政府竞争对经济增长质量具有倒U形的作用态势,即只有适度的政府竞争才能促进经济增长质量,这其中的原因主要在于过度的政府竞争会通过抑制人口增长、人力资本积累以及基础设施建设等的经济增长效应,进而影响经济增长质量。本研究结果不仅丰富了探究中国经济增长质量真实动因的理论研究,而且对进入新时代的中国经济如何实现高质量发展也具有重要的现实意义。

关键词:经济增长质量;财政分权;政府竞争;政治经济学分析

一、引言

改革开放40年来,中国经济实现了飞速的发展。据统计,1978-2018年,中国国民生产总值(GDP)实现年均9.51%的增长速度,人均GDP实现8.49%的增速,尽管近些年受金融危机、中美贸易摩擦以及中國经济新旧动能转换等的影响,但是中国GDP和人均GDP增速依旧维持在6.5%左右,如此长周期的中高速增长在世界范围内是罕见的②。因而,中国经济增长也被誉为“中国奇迹”(林毅夫等,2012)。然而,中国经济在实现速度和数量“双料”增长的同时,经济增长的成色或含金量,即经济增长质量,是否也获得了相应的提升呢?

对此,我们从能彰显经济增长质量特征的相关指标来进行考量。一方面,从生态环境的治理效果来看,据《2017中国生态环境状况公报》显示,2017年,全国338个地级及以上城市中,环境空气质量达标的城市只有99个,占全部城市总数的29.3%,环境空气质量超标的城市达239个,占70.7%;同时,对国家重点生态功能区生态环境变化的考核显示,与2015年相比,在所考察的723个县域中,2017年生态环境“变好”的县域为57个,“基本稳定”的为585个,“变差”的为81个,“变差”的数量超过了“变好”的数量。另一方面,从收入分配的公平性来看,据《中国居民收入分配年度报告(2017)》统计,从2008-2015年,中国居民收入的基尼系数从0.491下降到0.462,而2016年的基尼系数为0.465③,相较于2015年有翘尾趋势,而且总体上依然高于0.40的国际警戒线。这表明在中国经济增长的过程中,经济增长质量并没有获得协同提升,产生了环境污染、收入分配不平等等方面的问题(詹新宇和刘文彬,2018;干春晖等,2015)。因而,党的十九大将实现经济高质量发展作为新常态下我国经济持续稳定增长的重要落脚点和着力点。

那么,如何加快推进中国经济的高质量发展呢?捕捉并明晰中国式情境下影响经济增长质量的主要原因是关键。现有研究指出,以分税制为主要表征的财政分权和以晋升锦标赛为重要特征的地方政府竞争是推进当代中国经济增长的政治经济学基础(周黎安,2017;Liand Zhou,2003;张五常,2009;任志成等,2015),即现行的财政安排和人事制度共同型塑了地方官员作为经济理性人和政治理性人而积极推动地方经济增长的主要激励基础(徐现祥等,2007)。那么,我们不禁要问:作为型构中国经济“量”的增长的基木因素,财政分权和政府竟争能否影响中国经济“质”的提升呢?基于此,木文在测度经济增长质量、财政分权和政府竟争等多项关键指标的基础上,运用财政分权和政府竟争共同作用的政治经济学的分析框架,实证分析了驱动中国经济增长质量的主要动因,试图厘清影响中国经济增长质量的关键因素及其内在关系,并希冀能为中国经济实现高质量发展提供有益的政策启示和经验参考。

本文余下的结构安排为:第二部分为文献综述和理论假说,对相关文献进行述评,并基于此提出相应的研究假说;第三部分为研究设计,根据理论假说,构建实证方程,并对核心变量进行测度与说明;第四部分为实证分析和结果探讨,对理论假说进行检验和分析;最后是结语,总结全文,并给出相应的对策建议。

二、文献综述和理论假说

探究经济增长质量的动因,首先要明晰经济增长质量的概念,因为对概念的理解和解析,直接决定了研究的角度、对象和内容(任保平,2015)。综合现有文献,对经济增长质量的概念界定,大致可以分为狭义和广义两类。

从狭义的视角来看,经济增长质量主要表现为生产效率。如,卡马耶夫(中译本,1983)认为,经济增长质量是生产过程中生产性和非生产性资源的利用效率,并主张合理的经济增长需要兼顾增长的效率与速度。对此,国内外多数学者使用全要素生产率(TFP)或劳动生产率来测度经济增长质量,如郭庆旺和贾俊雪(2005)、康梅(2006)以及Barro(2002)等。

从广义的视角来看,经济增长质量体现为一种综合衡量的整体概念。如,李京文(1999)认为,推动经济增长质量的主要动力来自科技创新、产业结构升级、合理的物价和小幅度的经济波动等。托马斯(中译木,2017)指出,经济增长质量应包含收入分配公平、资源环境可持续发展和资木市场稳定等诸多因素。基于此,学者们也通过构建综合性的指标来度量经济增长质量。如,魏婕和任保平(2012)构建了内含六个维度的经济增长质量的指标评价体系,并通过采用主成分分析法,对2010年中国各省区市的经济增长质量进行了测度和排序;刘燕妮等(2014)则构建了内含五个维度的经济增长质量指标评价体系,综合熵权法和主成分分析法,测度并评价了中国1978-2014年的经济增长质量;钞小静和任保平(2011)则构建了包括经济增长的结构、稳定性、福利变化和成果分配以及资源利用和生态环境代价等四个维度的经济增长质量指标评价体系。

在明晰经济增长质量的内涵、外延以及度量方法的基础上,学者们从财政分权或政府竞争的视角探究和剖析了推进中国经济增长及其质量的内在动因。

在财政分权方面,学者们的观点大致分为两种。一是多数研究认为财政分权制度有利于中国的经济增长。如,魏婕等(2016)指出中国官员会通过利用财政倾斜支出偏向来加快经济增长。林春和孙英杰(2017)研究认为财政分权能显著地促进中国经济的增长质量,但需要突破一定的发展门槛。这与李超等(2018)的研究结论是一致的。二是少数研究认为财政分权制度并不有利于中国的经济增长。如,Zhang and Zou(1998)对中国1978-1992年省级面板数据的分析,发现总体上财政分权对经济增长具有显著的负向关系。另外,还有学者考察了财政分权影响经济增长质量的影响机制。如,张倩和邓明(2017)认为财政分权会通过提高公共产品质量、节约管理成本、促进专业化分工等方式对经济增长质量产生促进作用。

在政府竞争方面,学者们的研究结果也有所差异,主要体现在以下两个方面。一是认为地方政府竞争能够激励当地政府官员发展本地经济的热情,对经济发展具有促进作用。如,张五常(2009)认为在中国现行的经济制度下,县一级地方政府间的竟争最为激烈,但正是这种激烈的县际政府竞争,才促使了中国经济的高速发展。史正富(2013)认为,地方政府在参与地方经济发展和激烈的横向竞争中,其经济的管理能力与调控能力获得了提高,这为推动本地经济增长打下了坚实的基础。二是认为激烈的地方政府竟争会带来一系列的恶性竞争,会对经济发展产生负面影响。如,周黎安(2007)认为,以地方政府竞争为表征的晋升锦标赛是一柄双刃剑,其强大的激励作用包含着一系列的副作用,如地方政府之间零和博弈的恶性经济竞争,地方政府官员只关心与其绩效挂钩的GDP指标而忽略了对环境和资源等的长期影响等。王永钦等(2007)、平新乔和自洁(2006)等也认为,中国各级地方政府的竞争模式与市场经济条件下所需要的政府职能无法协调,这会带来收入差距扩大、市场混乱、居民福利下降、资源配置效率低下等一系列后果。

通过上述的文献梳理,我们可以发现,尽管现有文献对经济增长质量的概念定义、度量方法和动因探究等进行了分析,但也存在着一些不足或遗憾。如,大部分文献在探讨财政分权和政府竞争对经济增长的影响时,将重点放在经济增长的速度或数量上,而忽略了对经济增长质量的关注;即使有此方面的相关研究,也鲜有文献将财政分权和政府竟争共同纳人经济增长质量的同一框架中,即从政治经济学的综合视角来对中国经济增长质量的内在动因进行考察和剖析。基于此,本文从财政分权和政府竞争共同作用的政治经济学视角剖析了中国经济增长质量的真实动因,以期能弥补现有研究的缺憾,丰富对中国经济增长质量的动因探讨,为中国实现高质量发展提供有价值的学术借鉴和政策启示。

相较于现有文献,本文认为在推进中国经济增长质量的过程中,财政分权和政府竞争是结合在一起的,前者构成了推进中国经济增长质量的经济激励,后者则构成了政治激励,这两者共同型塑了中国经济增长质量的政治经济学基础。对于财政分权而言,中国于1994年实行了分税制改革,即中央政府通过赋予并下放地方政府一定的財政收支权力,给予地方政府发展经济的自由裁量权,同时地方政府可以按照比例与中央政府分享预算内的财政收入,而预算外收入则可以完全留存,这就大大激励了各级地方政府维护市场、推动地方经济增长的热情(贾俊雪等,2011;林春和孙英杰,2017),为地方政府加快经济增长,提高经济质量提供了有效的内在激励。对于政治竞争而言,由于中央和上级政府拥有集中的人事任免权,这就导致我国地方政府官员为了能在激烈的政治晋升竟争中脱颖而出,会争相加快经济增长,以增加晋升的筹码(张五常,2009;周黎安,2017)。这种地区之间的锦标赛竟争,容易形成为增长而竟争的驱动机制,如以GDP指标替代居民偏好、以过度消耗资源换取GDP等,进而降低了经济增长的福祉和质量。而当这两者共同作用于经济增长质量时,受晋升锦标赛的诱导和影响,地方政府基于财政分权的资源配置功能会被弱化甚或扭曲,导致地方保护主义和掠夺性行为等,进而抑制中国经济增长质量(陈诗一和陈登科,2018;李江,2012)。

因而,为了更好地为后续实证分析提供指引,综合现有文献的主要研究结论,并结合本文的主要贡献或创新之处,本文尝试性地提出以下理论假说,即:总体而言,以获取经济激励为导向的中国式财政分权能够对经济增长质量产生积极的促进作用;而以获取政治激励为诉求的政府竞争对经济增长质量存在着非线性影响,即只有适度的政府竟争才有利于提升经济增长质量;在共同作用于经济增长质量时,这两者并不能产生有效的协同效应。上述所型构的中国经济增长质量的政治经济学分析框架,可见图1所示。

三、研究设计

(一)构建实证方程

根据上述理论假说,本文构建如下的基本回归方程:

同时,为了研究政府竞争和财政分权在共同作用于经济增长质量过程中的内在关系,我们在实证方程(1)中引人了这两者的交互项,即:

另外,也为了进一步探析政府竟争对经济增长质量的非线性影响,我们在实证方程(1)中引人了该变量的平方项,即:其中,quality为经济增长质量,gov为政府竞争,fd为财政分权,X为控制变量,μ为各省区市的个体特征,ε为误差项,i为各省区市,t为时间。

(二)变量测度与说明

被解释变量:经济增长质量。如前所述,现有文献对经济增长质量的测度,有多种指标。如,以劳动生产率(陈诗一和陈登科,2018)或全要素生产率(郑屿歆,2007)等来衡量。然而,更多的文献则指出,经济增长质量是一个系统性的综合概念,不仅包含经济增长的效率,而且包括民生福社和环境影响等。对此,本文参考魏婕和任保平(2012)、钞小静和任保平(2011)等的做法,将经济增长质量划分为经济增长的效率、经济增长的结构、经济增长的稳定性、经济增长的福利变化与成果分配、经济增长的环境代价以及国民经济素质等六个维度,具体构建指标见表1所示。

基于表1中的各项基础指标,我们对其进行测度。其中,人均GDP,投资率和消费率等指标,可以直接从统计年鉴上获取,而另外一些指标则需要通过相应的方法进行测度。现对其中需要进行计算处理的变量做一简要的说明。

全要素生产率(TFP)。本文基于DEA-Malmquist方法计算各省区市的全要素生产率。在运用该方法时,需要明确投入与产出指标。对此,我们选取1995-2016年中国各省区市的GDP作为产出,并基于1978年的价格指数进行平减;资本投入为各省区市的资本存量,该指标按照永续盘存法进行侧度,其公式为:Kt=It/Pt+(1-δ)Kt-1,其中K为资本存量,I为固定资本形成总额,P为平减指数(以1978年不变价格计算),δ为折旧率,折旧率按照10.96%进行估算(单豪杰,2008);劳动投入选取1995—2016年各省区市的就业人数来表示。

劳动生产率。用各省区市的GDP占就业人数的比重来衡量。

经济波动率。以各省区市的人均GDP变化率来表示。

泰尔指数。该指数的计算公式为:,其中Ii表示由各省区市所管辖的第i个市或区的GDP,Pi表示由各省区市所管辖的第i个市或区的人口数量,I表示该省区市的GDP总量,P表示该省区市的人口总量。

单位工业烟粉尘(废水/废气/固体废弃物)排放量。用各省区市的工业烟粉尘(废水/废气/固体废弃物)排放总量占工业产值的比重来表示。

由于本文所构造的经济增长质量指数包含30多个指标,考虑到数据的可得性和有效性,剔除了数据缺失比较严重的西藏、青海等省份,因此本文最终的研究样本为29个省区市。

需要指出的是,在测算过程中,我们需要对原始数据做一些处理和变换。首先,对逆向指标进行正向化处理,即取其倒数;其次,对适度指标也进行正向化处理,即取其与平均值之差的倒数形式;在此基础上,再对所有指标进行均值化处理,解决因指标单位不同而无法直接相加的问题;最后,使用SPSS22.0软件,基于主成分分析法(principal components analysis,PCA),测算经济增长质量指数。同时,为避免数据的过大波动,我们对所测得的经济增长质量数据进行了归一化处理。

解释变量:政府竞争(gov)和财政分权(fd)。对于前者,参考现有文献的相关做法(崔志坤和李菁菁,2015),采用各地区外商直接投资(FDD占UDP的比重来衡量地方政府竟争程度。对于后者,为全面反映财政分权(fd)所包含的内容,本文遵循贾俊雪等(2011)的做法,从财政收入分权和财政支出分权两个维度来表征财政分权。具体而言,用省级人均地方财政收入/(省级人均地方财政收入十本级人均中央财政收入)*100%来测度财政收入分权(revenue),用省级人均地方财政支出/(省级人均地方财政支出+本级人均中央财政支出)*100%来测度财政支出分权程度(expense)。

为了确保回归结果的有效性,根据现有相关文献的做法,同时也尽可能地避免因采用已用于测度经济增长质量的相关变量所引起的共线性问题,我们对影响经济增长质量的几个重要变量进行了控制,如人口自然增长率(population,以千分数<‰>来表示)、以人均邮电总量来测度的基础设施状况(infra)、以每万人发明专利授权件数为表征的科技创新程度(innovation)和以普通高中在校生数占总人口的比重来衡量的人力资本水平(hr)等。

需要说明的是,本文所整理的数据主要来源于历年的《中国统计年鉴》、各省区市《统计年鉴》、《中国城市统计年鉴》、统计资料汇编以及统计公报等。各变量的描述性统计说明见表2所示。

为避免因自变量之间可能存在着多重共线性的问题而导致回归偏误,本文基于财政收入分权(rev-enue)和财政支出分權(expense)两个维度分别做了方差膨胀因子(VIF)分析,结果见表3所示。从中可以看出,各自变量的VIF均控制在10以内,说明变量之间并不存在多重共线性问题。

四、实证分析和结果探讨

(一)总体作用关系回归

根据本文所整理的研究样本特征,我们首先采用面板数据的固定效应模型(FE)并基于财政收入分权(revenue)和财政支出分权(expense)两个维度进行回归,所得结果见表4的(1)和(3)所示。从中可以发现,政府竟争(gov)对经济增长质量的作用系数虽为负,但并没有通过10%的统计显著性水平检验;而对于财政分权来说,不论是财政收入分权(revenue)还是财政支出分权(expense),其结果均为正,且均通过了5%以上的统计显著性水平检验。这初步说明在作用于经济增长质量的过程中,对经济增长质量产生促进作用的主要是财政分权,政府竟争并没有发挥积极的作用。

由于政府竟争和财政分权对经济增长质量的影响可能存在着因互为因果或遗漏变量等问题所引致的内生性问题,而这种内生关系会影响回归结果的有效性,需要采用相关方法加以克服。对于前者,我们加入了会对经济增长质量产生影响的其他控制变量,如工业发展水平(Indus)、金融发展水平(fina)、消费投资结构(coninv)等①;对于后者,我们采用基于固定效应模型的工具变量法(FE-IV)进行回归,并根据相关文献的做法(Fieler et al.,2018),采用政府竟争和财政分权的滞后项作为其各自的工具变量,所得结果见表4所示。

从中可以看出,所得结果与基于固定效应模型(FE)所得出的结论是一致的,即不论是财政收入分权还是财政支出分权,均会对经济增长质量产生显著的促进作用,而政府竞争还难以对经济增长质量产生显著的作用。这意味着在提升中国经济增长质量的过程中,发挥主导作用的是以获取经济激励为核心的财政分权,而以政治晋升为主要特征的政府锦标赛竞争并没有对经济增长质量产生积极的提升作用。这可能在于:一方面,中国自1994年开始实行分税制改革,即中央政府通过赋予并下放地方政府一定的财政收支权力,给予了地方政府发展经济的自由裁量权,同时地方政府可以按照比例与中央政府分享预算内的财政收入,而预算外收入则可以完全留存,有效地激励了各级地方政府维护市场、推动地方经济增长的热情(贾俊雪等,2011;林春和孙英杰,2017);同时,伴随着税基和税源的不断扩大,地方政府在财政支出方面具有更多的保障和自由度,能够根据自己的意愿,有的放矢地统筹支出,这为地方政府加快经济增长,提高经济质量提供了有效的内在激励(Qian and Weingast,1997)。另一方面,对于政府竞争来说,由于中央和上级政府拥有集中的人事权,即下级官员的任免权归中央或上级政府所有,这就导致地方政府官员为了能在激烈的政治晋升竟争中脱颖而出,会将精力更多地聚焦在更易彰显功绩的GDP增长的数量和速度上,而这往往会导致地方政府出现以牺牲资源或环境来换取GDP增长的现象(张五常,2009;周黎安,2017),进而忽视了经济增长质量(魏婕和任保平,2012;魏婕等,2016)。

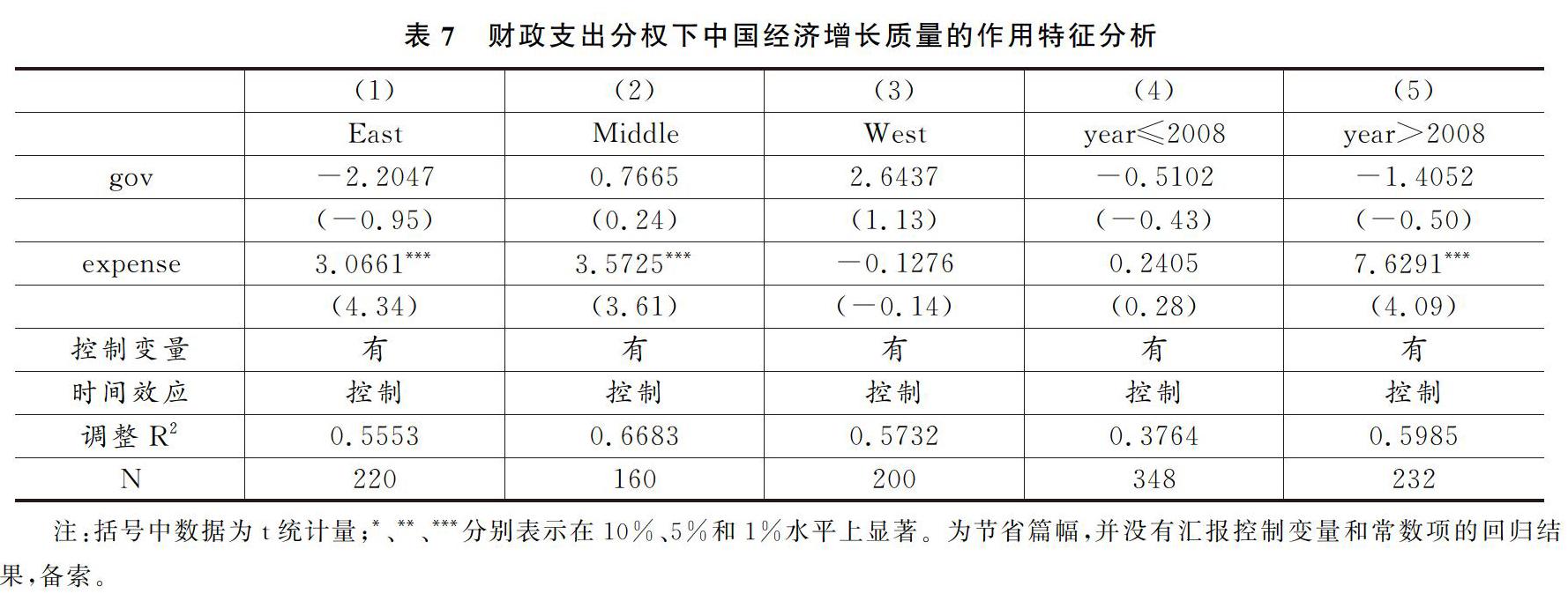

为进一步检验上述回归结果的有效性,我们采用替代核心变量的方法进行分析。由于政府竞争不仅体现在引资竞争上,而且还会集中反映在政绩考核上,对此我们参考蒋德权等(2015)的做法,选取地区开放度(exim)作为政府竟争(gov)的新代理变量重新进行回归①,同时也引人以人均GDP增长率(gdpp)为表征的政绩指标(周黎安,2007;周黎安,2017)做进一步检验,所得结果见表5所示。从中可以看出,所得结果依然支持表4中的结论,说明上述回归结果是稳健的。

(二)分样本和交互关系分析

1.分样本作用特征回归

上述所得出的结论是否具有时空的差异性呢?对此,我们将总体样本分为五个维度的分样本来考察,分别是空间层面的东(East)、中(Middle)、西(West)三个地区①,以及时间层面的以2008年爆发金融危机为时间节点的金融危机之前(year←2008)和金融危机之后(year>2008)两个阶段,采用FE-IV法进行回归。

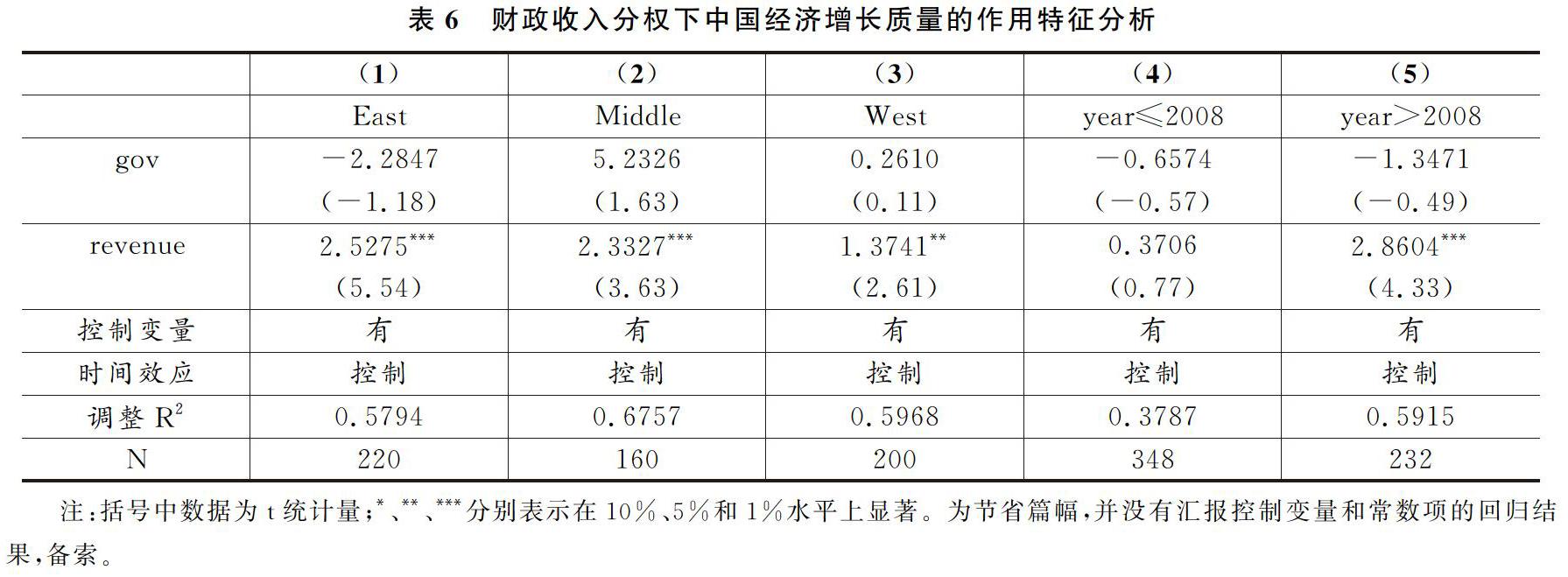

首先,从基于财政收入分权(revenue)的回归结果来看,所得结果见表6所示,从中可以看出,在地区层面,无论是在东部地区,还是在中西部地区,所得结果均与全国总体层面是一致的,即推进经济增长质量的主要动力来自财政收入分权,政府竟争(gov)并没有发挥积极的作用;在时间层面,金融危机之前与金融危机之后产生了一定的异质性变化,即在2008年之前,财政收入分权尚难对经济增长质量产生推进作用,而在金融危机之后,财政收入分权开始对经济增长质量发挥主导性作用,其中的原因可能是因为在一系列税费改革的激励下,如我国2008年出台了成品油价格及交通费改革措施,2010年启动了矿产资源税改革试点工作,2016年进行了水资源税试点改革,2018年推进了个税改革等,通过最大限度地让利于民,减轻了企业负担,激活了市场活力,从而夯实了经济增长质量的微观基础,而对政府竟争(gov)来说,其作用特征在金融危机前后并没有发生变化,依然是不显著的。

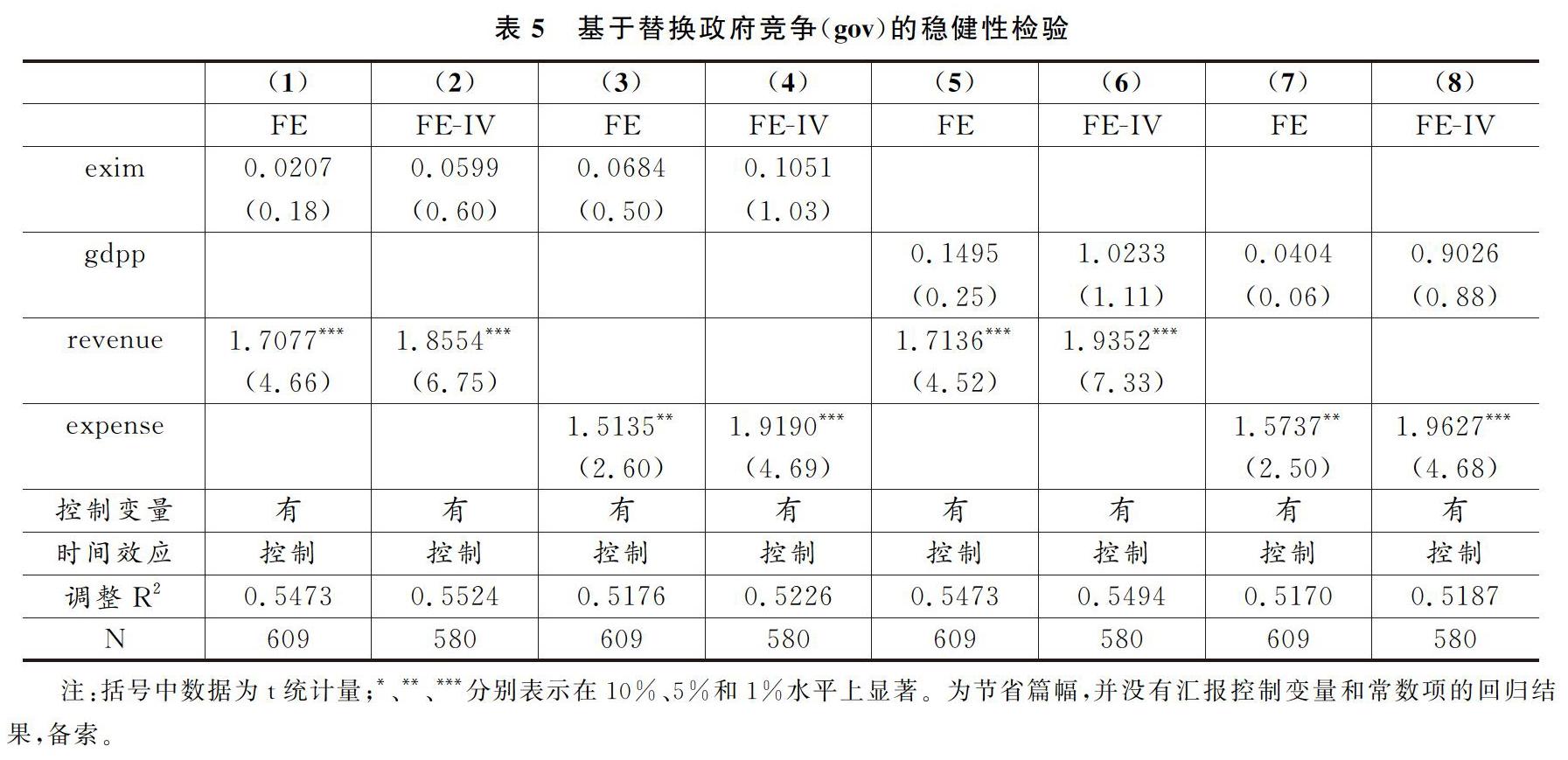

其次,从基于财政支出分权(expense)的回归结果来看(见表7所示),不论是在地区层面,还是在时间层面,所得结果均与上述全国总体层面的回归结果基本上是一致的,即在推进中国经济增长质量的过程中,财政支出分权(expense)会形成主导性的促进作用,而政府竞争(gov)还难以对经济增长质量形成有效的激发效应。同时,我们也注意到,在西部地区,其财政支出分权对经济增长质量并不具有显著性,这可能与西部地区现阶段并不健全的财政支出体系有关,即相较于东部地区而言,西部地区各级政府在财政支出的效率、服务和保障上均具有一定的滞后性,而这会影响并阻碍经济增长质量的提升。

2.交互作用关系回归

为了进一步分析在共同作用于中国经济增长质量过程中财政分权和政府竞争的交互关系,我们对实证方程(2)进行回归。同时,为确保回归结果的稳健性,我们采用FE-IV法和Sys-GMM法进行检验,所得结果见表8中的(1)~(4)所示。从中可以发现,在共同作用于中国经济增长质量的过程中,不论是基于财政收入分权还是财政支出分权,均不能与政府竞争形成显著的耦合效应。更进一步地,结合上述所得出的基本结论可知,这种非互补性的耦合效应主要表现在政府竞争会弱化财政分权对经济增长的提升作用。

其中的原因可能在于:中国式分权是经济分权与垂直政治治理体制的紧密结合,这种政治与经济相结合的体制,会使得财政资源的分配和使用在无形中遵从政治竟争的导向或诉求,而出现地方利益分割或保护的局面,这并不利于地区之间的协调发展和经济增长质量的有效提升(詹新宇和韩雪君,2017);与此同时,为了获得政治升迁,地方官员会充分利用财政倾斜的权利,把有限的财政资源投入最能彰显绩效的晋升考核指标或工程项目上,而不会刻意关注难以显化的经济增长质量(魏婕等,2016),进而导致经济激励和政治激励难以形成协同效应,地方保护主义和掠夺性行为也不断加重(陈诗一和陈登科,2018)。这也意味着在新时代下,要推进中国经济的高质量发展,需要正确处理好政府竟争和财政分权之间的内在关系,通过转变政府竞争内涵和目标导向,以及优化财政收支结构,将传统的追求数量型增长转变到提升质量型增长上来,进而形成以经济增长质量为核心的政府竞争和财政分权相互协同的作用机制。

(三)进一步探讨

1.政府竟争对经济增长质量的非线性分析

通过上述分析,可知政府竟争(gov)并不能对中国经济增长质量产生有效的推进作用。那么,这种作用状态是否具有非线性特征呢?对此,我们对上文所构建的实证方程(3)进行检验,以进一步探究政府竟争对经济增长质量作用的内在特征。从表8中(5)~(8)的回归结果来看,不论是在财政收入分权情形下,还是在财政支出分权情形下,政府竞争的平方项(gov*gov)对经济增长质量的回归结果均是负的。这说明政府竞争对经济增长质量具有倒U形的作用态势,即在经济发展的总体趋势下,政府竞争对经济增长质量会呈现出先扬后抑的作用特征。其中原因可能在于:以锦标赛为特征的政府竟争在经济增长的初始或起飞阶段,能发挥政府“集中力量办大事”的作用,因而能在促进经济增长的同时带来经济增长质量的提升;然而,伴随着经济增长向纵深化发展,尤其是在我国社会发展的主要矛盾发生重要转变的大背景下,既有的以追求GDP为导向的政府竞争方式并不能满足提升经济增长质量的内在要求,需要内涵更为丰富、导向更为亲民、目标更为系统的新型政府竟争来引导和驱动经济增长的高质量发展。这也意味着要推进经济高质量发展,优化政府竟争内涵、转变政府竟争方式是题中应有之义。

为进一步检验政府竟争对经济增长质量非线性影响的稳健性,我们采用基于面板数据的分位数回归模型对此再进行分析,所得結果见表9所示。从中可以看出:首先,不论是财政收入分权(revenue)还是财政支出分权(expense),对经济增长质量的推动效应在经济增长质量的不同程度和分布上均显著为正,而且从具体的数值大小来看,伴随着经济增长质量的不断提升,财政分权会对经济增长质量产生递增的作用态势,这再次印证了上文所提出的理论假说。其次,从政府竟争的回归结果来看,在财政收入分权(revenue)下,政府竟争(gov)对经济增长质量的作用会随着经济增长质量程度的不断提升而呈现出明显的倒U形状态,这与上述表8中的回归结果是一致的;在财政支出分权(expense)下,政府竟争(gov)对经济增长质量的作用虽然没有表现出明显的倒U形状态,但是在总体趋势上与上文所得出的结论也是相吻合的,即伴随着经济增长质量的不断提升,政府竟争难以对经济增长质量产生持续的促进效应。这也意味着只有“把激励搞对”(Qian and Weingast,1997),推行适度的政府竞争,才能对经济增长质量的提升产生促进作用。

2.政府竟争影响经济增长质量的作用机制探析

基于上述多维视角的分析,可以看到在推进我国经济增长质量的过程中,财政分权发挥着主导性的作用,而政府竟争会产生倒U形的作用态势。那么,政府竟争为何不能对经济增长质量形成持续的推进作用呢?这其中的作用机制是什么呢?对此,我们借鉴阮荣平等(2014)的机制检验方法,基于新古典经济增长理论(Neoclassical Growth Theory)的劳动(labor)与资本(capital)两个基本要素,尝试从人口增长效应、人力资本效应和基础设施效应等三个维度对政府竟争作用于经济增长质量的影响机制做进一步探讨,回归结果见表1。所示。

首先,从人口增长效应(population)来看,所得结果显著为负,这意味着政府竟争会通过影响人口增长而对经济增长质量产生负向作用。原因可能在于:诚然政府通过政策引导会影响人口增长,如我国各地区新近所出现的“抢人大战”,但是这种地区之间的“竞相”发展方式容易破坏人才流动和培育的正常规律(耿强,2018;陈志鸿和李扬2018),不仅会营造人才短缺的恐慌氛围,而且还会滋生人口流动的机会主义行为,并不利于人口的自然增长和人才的有效积累。

其次,从人力资本效应(hr)来看,所得结果并不显著或显著为负,这意味着政府竟争会通过影响人力资本积累而对经济增长质量产生不利的影响。人力资本是经济增长的重要动力(Romer,1986),我國各地区对人力资本的培育和积累也十分重视,尤其是在大学扩招政策的影响下,各类型的大学城拔地而起。然而,规模数量的扩张并没有引致中国人力资本质量的协同提升。现如今,大学生就业难、“毕业等于失业”等现象依然是社会广泛关注的热点话题。据教育部公布的统计数据,全国高校毕业生2014年为727万人,2015年为749万人,2016年为756万人,2017年为795万人,2018年为820万人,而市场对大学生就业岗位的供给量并没有实现同步增长,反而因受国际经济形势和经济新常态等的影响有逐年缩减的趋势。因而,当前政府竟争影响下所引致的低效人力资本水平,还难以对中国经济增长质量产生有效的提升作用。

第三,从基础设施效应(infra)来看,所得结果也显著为负,这意味着政府竟争会通过抑制基础设施建设而对经济增长质量产生抑制作用。其中的作用逻辑在于:改革开放以来,尽管各地区的基础设施建设取得了快速发展,尤其是高速铁路的建设表征了中国进入了高铁时代,但是这种政府竞争导向下的基础设施建设方式(张军等,2007),也产生了诸多的弊端,如对资源配置所带来的虹吸效应、对收入分配所引致的不平等现象、对人口流动所产生的偏向性集聚等(王雨飞和倪鹏飞,2016;邓涛涛和王丹丹,2018),这些均不利于经济增长质量的提升。

五、结语

推进经济高质量发展,是中国经济进入新时代和新常态的必然要求和重要内容(李彩华,2019;任保平,2018;钞小静和薛志欣,2018)。因而,有必要理清并明晰影响中国经济增长质量的内在原因及其作用特征,而这也是现有文献研究的忽略地带。对此,本文基于政治经济学的分析框架,从财政分权和政府竞争两个维度对推进中国经济增长质量的真实动因进行了较为系统的考察,发现:总体而言,财政分权能够显著地提升中国经济增长质量,而政府竞争并不能对此产生有效的影响,这一结论在我国的分样本层面,即东中部地区以及金融危机之后,也是稳健的;同时,本文还发现,在共同作用于经济增长质量的过程中,政府竞争会弱化财政分权对经济增长质量的提升效应,即这两者对提升中国经济增长质量并不能产生协同效应;进一步对政府竞争影响经济增长质量的非线性特征进行探究,发现政府竟争会对中国经济增长质量产生倒U形的作用态势,这意味着只有适度的政府竟争才会对经济增长质量的提升产生促进作用,其背后的影响机制在于过度的政府竟争会弱化人口集聚、人力资本积累以及基础设施建设等的经济增长效应,进而会对经济增长质量产生抑制作用。

为加快推进我国经济高质量发展,基于上述研究结论,本文提出以下几点对策建议。首先,要将政府竟争的发展重心转移到以推进经济高质量发展为诉求的导向和内涵上来。对此,要改进并创新现有的政绩考核体制,将更多地反映民生福社、绿色发展和生态保护等的指标纳人晋升考核体系中,进而打破“竞相到底”的传统锦标赛和发展方式,切实提升经济增长质量。

其次,要进一步优化财政分权机制,赋予地方政府更多的经济激励。对此,要赋予并激发地方政府在推进经济高质量发展方面更多的权利和动力,通过税费改革,给予企业和个人更多的减免优惠和福利保障,激活经济增长质量的内生动力;同时,还应进一步规范地方政府的财政收支行为,通过构建有效的预算管理制度和财政监督机制,确保地方政府在财政利税征收和使用上的科学化和合理化,为实现经济高质量发展奠定基石。

第三,要意识到提升经济增长质量是个系统工程。十九大报告首次提出了“建设现代化经济体系”,这与推进经济高质量发展是一脉相承、自洽契合的。对此,除了要改进政府竞争和优化财政分权之外,还要高度重视并推进入口内生增长、人力资本积累以及基础设施建设等,通过提升人口增长质量,增强产学研合作,均衡化基础设施空间建设等,进一步完善并夯实经济高质量发展的基础保障。

当然,本研究也存在着不足。如,在测度经济增长质量指标时,本文虽然选取了30个基础指标,但是鉴于另外有些变量的数据无法获取,导致所测度出的经济增长质量难以全面而又精确地反映其真实内涵,这是需要持续完善的。在后续的研究中,期待能够通过社会调研、企业调查等方式获取更为翔实而又细致的数据,以改进对经济增长质量的测度和分析。

参考文献:

[1]钞小静、任保平,2011:《中国经济增长质量的时序变化与地区差异分析》,《经济研究》第4期。

[2]钞小静、薛志欣,2018:《新时代中国经济高质量发展的理论逻辑与实践机制》,《西北大学学报(哲学社会科学版)》第6期。

[3]陈诗一、陈登科,2018:《雾霾污染、政府治理与经济高质量发展》,《经济研究》第2期。

[4]陈志鸿、李扬,2018:《中国分区域城镇居民福利水平测度》,《财经研究》第10期。

[5]崔志坤、李菁菁,2015:《财政分权、政府竞争与产业结构升级》,《财政研究》第12期。

[6]邓涛涛,王丹丹,2018:《中国高速铁路建设加剧了“城市蔓延”吗?——来自地级城市的经验证据》,《财经研究》第10期。

[7]干春晖、邹俊、王健,2015:《地方官员任期、企业资源获取与产能过剩》,《中国工业经济》第3期。

[8]耿强,2018:《从城市定位与竞争战略看“抢人大战”》,《人民论坛》第15期。

[9]郭庆旺、贾俊雪,2005:《中国全要素生产率的估算:1979-2004》,《经济研究》第6期。

[10]贾俊雪、郭庆旺、宁静,2011:《财政分权、政府治理结构与县级财政解困》,《管理世界》第1期

[11]蒋德权、姜国华、陈冬华,2015:《地方官员晋升与经济效率:基于政绩考核观和官员异质性视角的实证考察》,《中国工业经济》第10期。

[12]卡马耶夫,1983:《经济增长的速度和质量》,湖北人民出版社。

[13]康梅,2006:《投资增长模式下经济增长因素分解与经济增长质量》,《数量经济技术经济研究》第2期。

[14]李彩华,2019:《中国经济转向高质量发展阶段的历史必然性》,《中南财经政法大学学报》第1期。

[15]李超、商玉萍、潘团,2018:《中国式分权对地区经济增长质量的非线性影响》,《合肥工业大学学报(社会科学版)》第1期。

[16]李京文,1999:《经济高质量增长的动力》,《瞭望新闻周刊》第32期。

[17]李江,2012:《财政分权、地方政府竞争和区域经济增长》,《财经问题研究》第2期

[18]林春、孙英杰,2017:《财政分权背景下的经济增长质量地区差异-基于系统GMM及门槛效应的检验》,《财经论丛》第12期。

[19]林毅夫、蔡防、李周,2012:《中国的奇迹.增订版》,格致出版社。

[20]刘燕妮、安立仁、金田林,2014:《经济结构失衡背景下的中国经济增长质量》,《数量经济技术经济研究》第2期。

[21]平新乔、白洁,2006:《中国财政分权和地方公共物品的供给》,《财贸经济》第2期。

[22]任保平,2015:《经济增长质量的逻辑》,北京人民出版社。

[23]任保平,2018:《新时代中国经济从高速增长转向高质量发展:理论阐释与实践取向》,《学术月刊》第3期。

[24]任志成、巫强、崔欣欣,2015:《财政分权、地方政府竞争与省级出口增长》,《财贸经济》第7期。

[25]单豪杰,2008:《中国资本存量K的再估算:1952-2006年》,《数量经济技术经济研究》第10期。

[26]史正富,2013:《超长增长:1979-2049年的中国经济》,上海人民出版社。

[27]王永钦、张晏、章元、陈钊、陆铭,2007:《中国的大国发展道路:论分权式改革的得失》,《经济研究》第1期。

[28]王雨飞、倪鹏飞,2016:《高速铁路影响下的经济增长溢出与区域空间优化》,《中国_[_业经济》第2期。

[29]魏婕、任保平,2012:《中国各地区经济增长质量指数的测度及其排序》,《经济学动态》第4期。

[30]魏婕、許璐、任保平,2016:《财政偏向激励、地方政府行为和经济增长质量》,《经济科学》第3期

[31]维诺德·托马斯,2017:《增长的质量(第二版)》,中国财经出版社。

[32]徐现祥、王贤彬、舒元,2007:《地方官员与经济增长一来自中国省长、省委书记交流的证据》,《经济研究》第9期。

[33]阮荣平、郑风田、刘力,2014:《信仰的力量:宗教有利于创业吗?》,《经济研究》第3期。

[34]詹新宇、韩雪君,2017:《中国式财政分权、支出偏向与财政支出效率一基于省际面板数据的Tobit模型分析》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》第6期。

[35]詹新宇、刘文彬,2018:《地方官员来源的经济增长质量效应研究》,《中央财经大学学报》第4期。

[36]张倩、邓明,2017:《财政分权与中国地区经济增长质量》,《宏观质量研究》第3期。

[37]张军、高远、傅勇、张弘,2007:《中国为什么拥有了良好的基础设施?》,《经济研究》第3期。

[38]张五常,2009.《中国的经济制度》,中信出版社。

[39]郑玉歆,2007:《全要素生产率的再认识:用TFP分析经济增长质量存在的若干局限》,《数量经济技术经济研究》第9期。

[40]周黎安,2007:《中国地方官员的晋升锦标赛模式研究》,《经济研究》第7期。

[41]周黎安,2017:《转型中的地方政府:官员激励与治理(第二版)》,格致出版社,上海人民出版社。

[42]Barro,RJ,2002,Quantity and Quality of Economic Growth,Working Papers Central Bank of Chile,2,17-36.

[43]Fieler,A Cand E.Marcela and D.Yi Xu,2018,Trade,Quality Upgrading,and Input Linkages:Theory and Evi-dence from Colombia,American Economic Review,1,109-46.

[44]Li,H.and I.A.Zhou,2003,Political Turnover and Economic Performance:the Incentive Role of Personnel Con-trol in China,Journal of Public Economics,9,1743-1762.

[45]Romer,PM,1986,Increasing Returns and Long-Run Growth,Journal of Political Econo,5,1002-1037.

[46]Qian,Yand B.R.Weingast,1997,Federalism as a Commitment to Preserving Market Incentives,Journal of E-conomic Perspectives,4,83-92.

[47]Zhang,T and H.F.Zou,1998,Fiscal Decentralization,Public Spending,and Economic Growth in China,Jour-nal of Public Economics,2,221-240.

①感謝审稿人的建设性建议。

①感谢审稿人的建设性建议

①东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、山东、浙江、福建、广东、海南;中部地区包括湖南、湖北、江西、山西、安徽、河南、吉林、黑龙江;西部地区包括贵州、云南、四川、新疆、宁夏、甘肃、内蒙古、广西、陕西、重庆

冯伟.东南大学经济管理学院,电子邮箱:weifeng717719@126.corn;苏娅.东南大学经济管理学院.电子邮箱101011616@ sen.edu.cno本文获国家社科基金青年项目(15CJL039),江苏省社会科学基金基地项目(17JDS001),东南大学高校基本科研业务费(人文社科)智库基地项目(2242019530046)资助。感谢匿名评审人对本文提出的修改意见,文责自负。

②以上统计数据是笔者根据国家统计局网站所公布的历年GDP增长指数和人均UDP增长指数,基于算术平均值法计算而得

③据国家统计局统计,2017年我国的基尼系数为0.467。