分权治理与政府合意:中国财政改革的难点与化解

2015-03-31马万里

〔摘要〕 中国的地方政府是财政分权治理与政府合意的着力点。经济增长型激励激发了地方政府的经济增长热情,“以官治官”的纵向政治治理及由此衍生的“以官护官”则催生了地方政府的机会主义政治,法治主导缺位造成的事后追责失败进一步强化了地方政府的机会主义倾向,而人民代表大会的弱势导致的是社会公众缺少向政府表达正常诉求的渠道。这些制度安排缺失造成地方政府选择性政府职能和公共品供给失衡的最终结果是分权治理与政府合意背离。由于从分权治理到政府能否合意的关键在于各级政府的行为选择(公共品供给)是否符合公众需要,所以,中国改革的下一步不在财政分权之内,而在财政分权之外。未来的改革应建立“以民治官”的政治治理模式,构建法治主导型财政分权,逐步建立问责有效的监督制约机制。通过建构基本制度支撑体系,筑牢财政分权有效运行的外力基础,从而走向更加合意的中国式财政分权。

〔关键词〕 财政分权;政府合意;以官治官;法治主导;问责有效的分权机制

〔中图分类号〕F121 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1000-4769(2015)01-0074-08

一、问题的提出

中国的地方政府是财政分权治理与政府合意的着力点。财政分权改革以来,地方政府在经济社会发展中所扮演的角色得到了经济学家们截然不同的评价:一方面,地方政府促进经济发展的作用得到广泛褒扬,被认为是促进中国经济腾飞的重要推动因素;另一方面,地方政府在社会性公共品供给中的表现却饱受诟病,财政支出中用于教育、医疗、卫生等方面的基本民生支出水平并不令人满意,被认为是导致环境污染、经济增长结构失衡、城乡收入差距扩大、公共事业公平缺失等的重要因素。〔1〕根据《小康》杂志联合清华大学媒介调查实验室的调查结果,2013年度中国公众最关注的十大焦点问题依次是食品安全、腐败问题、医疗改革、贫富差距、房价、社会保障、物价、环境保护、收入分配改革和住房改革。而2005—2012年的连续调查也显示,民众高度关注教育、医疗、住房和社会保障等社会性问题。〔2〕正是地方政府在基本公共服务领域的表现不佳,导致民众对政府的不满情绪增加,造成分权治理与政府合意背离。

为什么地方政府在经济增长和社会发展上的表现差异如此之大呢?学者们从地方政府的激励结构给出了答案。以钱颖一等(1997)为代表的“市场维持型联邦主义”(MPF)和以周黎安(2008)为代表的“政治锦标赛”理论认为,财政激励和政治激励是地方政府推动经济腾飞的激励基础〔3〕,同时,也是地方政府支出结构偏向的激励根源,导致公共支出结构“重基本建设、轻人力资本投资和公共服务”的明显扭曲。〔4〕那么,如何改革中国式财政分权呢?事实上,中国的问题不在财政分权之内,而在财政分权之外。从新古典经济学的角度而言,财政分权本身只是一种提高公共品供给效率进而满足社会公共需要、提升全民福利的工具或手段,所以,其最终效果如何完全取决于财政分权的操作者——中央和地方政府。因此,从分权治理到政府能否合意的关键在于各级政府的行为选择(公共品供给)是否符合公众需要,换言之,政府是否真正以社会需要为出发点是实现政府合意的核心。从财政分权实践运行而言,在分权治理与政府合意之间需要多种制度保障机制,如公共选择机制、官员问责机制、分权制衡以及法治等,其根本原因在于政府也是自利的,无论是政治人场合中的晋升锦标赛还是经济人场合中财政收入最大化的“利维坦”,根本上都说明了政府官员的自利性质,这也是为什么传统财政分权“仁慈型政府”假设被现代财政分权“理性人政府”假设所取代的根本原因。

本文认为,进一步深化财政分权改革需要我们跳出财政分权的圈子,从根本上提高政府的服务水平,实现政府合意性最大化,从而走向更加合意的中国式财政分权。

二、分权治理与政府合意:分析框架

(一)分权治理与政府合意:规范分析

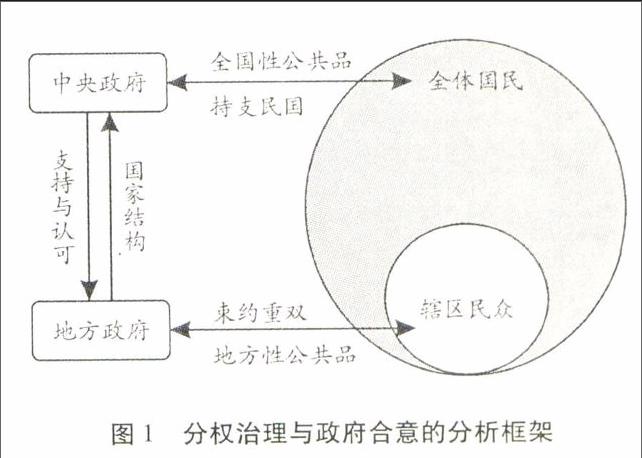

经济学中财政分权的产生以蒂布特的经典文献为标志。在此之前的政治学家和经济学家们如瑞典学派的威克赛尔与林达尔、美国的萨缪尔森等在将政府作为一个组织整体的背景下着重分析了公共品的有效供给〔5〕,但并没有涉及政府分级的问题。蒂布特(Tiebout,1956)意识到,萨缪尔森等人分析的是全国性公共品,除此之外还存在大量的地方性公共品,如警察、消防、教育、卫生和法院等,显然,由于具有信息优势,地方政府提供地方性公共品没有外溢性,符合帕累托标准〔6〕,因此,从财政分权的最初目的来看,分权是为了更好地提供公共品、满足公共需要;而民众则对政府的公共品供给予以评价并提供支持,使政府合意性最大(见图1)。

然而,分权治理并不必然实现政府合意。如图1所示,财政分权的实施主体是各级政府,由于国家结构形式的差异,各级政府的激励约束机制是不同的。在联邦制国家,联邦政府与地方政府之间是独立的,不存在政治上的隶属关系,各级政府的主要官员都是由选民经过公共选择程序选举出来的,因此,各级政府的公共品供给以选民偏好为出发点,即使存在偏离,其完善的司法体系和问责机制也能够实现本轮公共品供给的事后纠偏和下一轮公共品供给的公益保证,特别是对地方政府而言,“用手投票”和“用脚投票”更是保证公共品有效供给的双保险。

(二)分权治理与政府合意的背离:中国个案

中国的财政分权始于一个集权化的政治经济空间。从政治角度而言,单一制的国家结构形式和人事任免权的高度集中使得中央政府可以通过政治激励影响地方官员的行为选择,而“用手投票”公共选择机制缺失则导致地方政府缺乏对民众需要的回应性;从经济角度而言,市场化的经济改革使得地方政府由高度统一的计划经济下的附庸型人格转变为市场经济下的独立型人格,而行政放权和过度的公共支出地方化则使地方政府对经济社会的发展起着主导性的影响。因此,尽管地方政府的激励机制是最直接、最明显的影响因素,但在中国的政治经济环境内,分权治理能否实现政府合意还需要考虑除激励之外的制度因素。

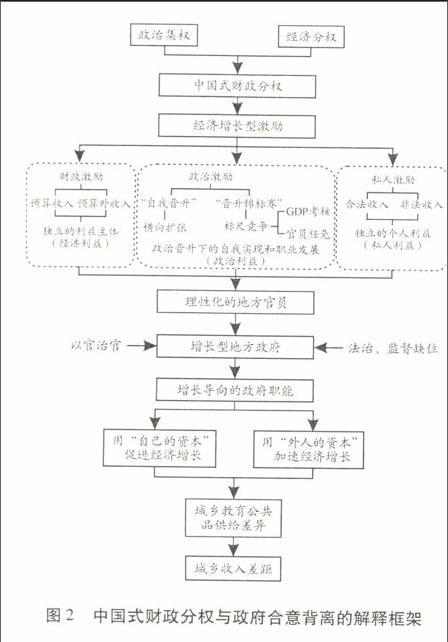

马万里(2014)构建了一个包含地方政府经济增长型激励及其行为变异对经济社会发展影响的解释框架。其中,来自中央政府的“GDP政治 考核”成为地方政府发展经济的政治激励基础,

而分权契约下的财政收入安排成为地方政府发展经济的经济(财政)激励基础。除政治晋升锦标赛和市场维持型联邦主义所强调的政治激励与经济激励之外,扩张私人收益也成为地方政府发展经济的私人激励基础。经济发展水平不仅直接影响到地方政府工作人员的工资收入、公用经费标准、社会福利水平,而且,如果缺乏有效的监督约束机制,官员在实现自身效用最大化的过程中还很可能会偏离社会福利极大化目标,通过设租、寻租和腐败等手段获取非法收入。〔7〕然而,地方政府行为变异的原因不仅仅是激励扭曲造成的,中国式的“以官治官”政治治理模式、财政分权法治主导缺位和横向监督问责失效等财政分权基础制度支撑体系的欠缺应该也是地方政府选择性政府职能的深层次原因。选择性政府职能是指地方政府偏爱经济增长而忽视社会管理和公共服务,表现为“越位”和“缺位”:对于能够促进地方经济发展的事项如招商引资等,地方政府往往趋之若鹜,不仅积极履行“裁判员”角色,而且会直接充当“运动员”,表现为政府职能的“越位”;对于社会管理和公共服务职能,特别是其中与经济发展联系较弱的,除个别“政绩工程”外,地方政府往往热情不高,表现为政府职能的“缺位”,从而导致了分权治理与政府合意背离(见图2)。

三、分权治理与政府合意:

改革出了什么问题

分税制财政体制改革后中国财政分权的一个典型事实就是公共支出地方化,然而,地方政府公共品供给效率却并没有随着支出分权度的提高而增加。

(一)过度的公共支出地方化

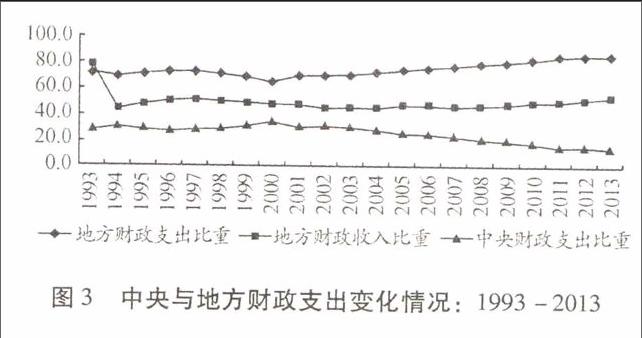

1994年的分税制财政体制改革只是重点划分了中央和地方的税收归属,因此是一次财权向上集中的改革,而中央和地方的事权划分格局并没有改变。由于行政管理体制属于上下隶属关系,上级政府在将财权上收的同时事权却被随意下放,导致地方财政所承担的支出责任逐年上升。由图3,地方财政支出比重由1994年的69.7%提高到2013年的85.4%①,地方政府所承担的支出责任快速上升。

与此对应,中央财政承担的支出责任比重不断下降,由1993年的28.3%下降到2013年的14.6%。而在国家主要财政支出项目中地方政府承担的比重更高。根据2013年财政部决算数据,地方政府在与民生息息相关的教育、社会保障与就业、医疗卫生等的支出上分别承担了95%、95.6%、99.1%的支出责任,几乎全部承担了这些项目的支出。

与地方政府承担的不断增加的支出责任相比,地方政府所分享的收入比重却并没有相应增加,如图3所示,分税制以后地方收入比重基本维持在50%上下,与85%的支出责任相比缺口过大,必须依赖转移支付弥补。近20余年来,转移支付占地方支出的比重一直在45%左右,占地方收入的比重更是超过80%。如图4。

进而言之,中央财政集中大部分收入之后并没有增加直接支出责任,而是将大部分事权的履行交由地方政府执行。如图5,转移支付占中央财政收入比重最高为2011年的81.9%,平均比重为71.6%,转移支付规模与地方政府承担的支出责任比重远远高于世界上其他国家。①

由此可见,公共支出地方化是中国财政分权实践的典型特征,与此对应,中国的政府职能也主要由地方政府行使。那么,过度的公共支出地方化效果如何呢?它提高公共品供给效率了吗?这需要我们从地方财政的支出结构中寻找答案。

(二)地方公共品供给失衡,经济性支出比重过高

1.公共品供给结构失衡

地方政府公共品供给结构偏向的研究滥觞于乔宝云和范剑勇等(2005)〔9〕,以及傅勇和张晏(2007)〔10〕的经典文献,虽然在和谐社会和科学发展观背景下地方公共品供给得到较大改善,但正如郁建兴、高翔(2012)所指出的,地方政府制度创新和公共品供给改善是选择性的,并没有偏离追求经济增长的终极目标。〔11〕

由于从2007年开始我国进行了政府收支分类科目改革,为了更好地检验地方财政支出结构,本文按可比口径计算了2007-2013年的有关数据。②其中地方经济性支出规模由2007年的7039.2亿元增加到2013年的32306.3亿元,占地方一般预算支出的比重由18.4%上升到27.0%,经济性支出呈现快速增长趋势。以教育、医疗、卫生等为主要内容的社会文教支出规模由2007年的16378.5亿元提高到2013年的51338.2亿元,占地方一般预算支出比重基本维持在42%的水平。此外,以一般公共服务、城乡社区事务等为代表的行政管理支出规模由2007年的12472.4亿元增加到2013年的30624.6亿元,占地方一般预算支出的比重由32.5%下降为25.6%,但总体上行政管理支出规模过大、增速过快、比重过高〔12〕,地方财政支出结构不合理问题比较突出。

2.经济性支出比重过高

由于我国是以农业为主的资本稀缺型国家,为了实现经济快速增长,唯有依靠资本积累扩大经济规模。数据显示,三次产业对GDP增长的贡献度存在巨大差异,其中,农业对GDP增长的贡献1991年为7.1%,2000年为4.4%,2012年为5.7%,平均水平为6%。相比之下,第二产业特别是工业成为GDP增长的主要贡献者,1991年为62.8%,2012年为48.7%,平均比重为56.6%;第二产业中的工业增加值对GDP的贡献度1991年为58%,2012年为40.6%,平均水平为50.6%。而以服务业为代表的第三产业对GDP增长的贡献度近年来开始增加,由1991年的30.1%上升到2012年的45.6%,平均水平为37.4%。③由此可知,我国的经济增长主要依靠第二、第三产业的拉动。 为促进经济增长,财政分权下的地方政府往往会改变财政支出结构,扩大基础设施建设,创造良好的投资环境,用“自己的资本”促进经济增长。

自2000年以来,以基础设施建设、农林水事务、金融商业发展等为代表的经济性支出规模由2000年的2649.8亿元提高到2013年的32306.3亿元,占地方一般预算支出的比重由25.6%增加到27.0%。由变化趋势可知,经济性支出规模扩大12倍多,呈现快速增长趋势,且比重过高。

(三)地方政府社会性公共品供给不足

1.环境治理投资过低,污染日益加剧

在追求GDP增长的激励下,特别是在“标尺效应”下的恶性竞争中,地方政府一般会选择放松环境管制等手段吸引外来资本,用“外人的资本”加速经济增长,而这种以环境污染为代价换取经济增长的后果是造成环境污染问题日益严峻。 例如,近年来比较严重的雾霾现象。此外,各地每年均发生多起关于环境污染问题的案例,以及民众与污染性企业之间紧张对峙的事件。自1991年以来,中国的能源消耗量(主要是煤炭、石油、天然气和电力)由1991年的103783万吨标准煤上升到2012年的361732万吨标准煤,增加了近4倍。

由于能源消耗的主要是煤炭、石油、天然气和电力,因此,伴随着能源消耗总量增加,环境污染问题进一步加重,环境治理投资势在必行。根据现行支出分权,环境治理投资应由地方政府负责。而长期以来地方政府对环境监管动力不足,造成环境治理支出规模过低,环境污染加剧。如图6所示,2007—2013年,环境保护支出占地方财政支出的比重最高为3.2%,且近年来还呈现不断下降趋势,到2013年仅为2.8%。与此不同的是,地方财政的经济性支出所占比重则高达27.0%,是环境保护支出规模的近10倍。

2.社会保障支出偏向,收入差距不断扩大

如表1,在城市偏向型社会保障制度下,地方社会保障支出主要服务于机关事业单位和企业,仅“财政对社会保险基金的补助”和“行政事业单位离退休”两项就占总支出的50%以上,再加上“企业改革补助”、“行政管理事务”等支出,社会保障中真正用于个人以及农村的少之又少。其中,转移性收入方面,农村居民获得的补助水平过低,城乡统筹标准差距较大,2010—2013年,农村居民最低生活保障与救助支出所占比重分别是6.9%、8.0%、7.5%和7.9%。

以社会保障为代表的城乡分割的收入再分配制度加大了城乡收入分配的不平等——城镇居民能享受到较多的政府转移性支出,而广大农民则基本上享受不到,从而扩大了城乡居民之间的收入差距。数据显示,城乡居民人均转移性收入的比值由1995年的12.8变化为2013年的8.9,在2012年之前,其比值均高于10,农村居民获得的转移性收入规模过小,无法起到调节初次分配所形成的收入差距的作用,造成城乡收入差距扩大。

3.教育医疗支出不足,加重居民负担

如图7所示,2007—2013年,地方政府经济性支出所占比重为18.4%—27.0%,行政管理费支出所占比重为32.5%—25.6%,教育支出所占比重为17.2%—17.5%。由于经济性支出和行政管理费规模过高,使地方政府用于教育支出的财力趋向紧张,挤压了人力资本支出。

地方政府的教育支出规模过低使国家财政性教育经费支出占GDP比重无法实现4%的目标。个人承担的教育支出占教育经费的比重却逐年增加,由1992年的5.1%上升至2013年的13.9%,最高为2004年的18.6%,平均比重为14.1%。与教育支出一致,地方政府医疗卫生支出规模和比重同样较低,所占比重尽管由2007年的5.0%上升到2013年的6.9%,仍远远低于经济建设费和行政管理费支出。地方政府医疗卫生支出不足的结果是居民个人医疗卫生费用负担加重,数据显示,个人现金卫生支出一直是卫生总费用的主要来源,特别是20世纪90年代医疗卫生市场化改革以来,个人承担的卫生费用急剧上升,最高达到60%。如果考虑社会卫生支出 社会卫生支出,指政府支出外的社会各界对卫生事业的资金投入,包括社会医疗保障支出、商业健康保险费、社会办医支出、社会捐赠援助、行政事业性收费收入等。,政府卫生支出所占比例则更低(最低时仅15.5%)。

教育、医疗卫生支出是人力资本投资的主要来源〔13〕,政府人力资本投入不足势必影响低收入群体的人力资本积累和收入水平,容易导致人力资本—收入差距之间的“马太效应”和循环累积的失衡陷阱,加剧社会阶层分化与社会结构断裂,从而进一步降低政府合意性。

四、分权治理与政府合意:

改革的问题出在哪里

如前所述,地方官员的增长型激励机制是分权治理与政府合意背离的最直接、最明显的影响因素,然而,这些激励机制为什么能够有效?为什么能对地方政府行为产生如此大的影响?这是问题的核心。事实上这已经超出了财政分权的范畴。本文认为,中国改革的问题不在财政分权之内而在财政分权之外。除了地方政府激励异化之外,财政分权有效运行的各种制度缺失是分权治理与政府合意背离的深层次原因。

(一)激励扭曲地方行为变异

施莱弗等(Frye and Shleifer,1997)将政府在经济转型过程中的不同行为选择及其作用形象地喻为三只“手”:一是“看不见的手”(Invisible hand),指政府在法律规则下提供最小化的公共产品服务和保障契约的执行;二是“攫取之手”(Grabbing hand),指政府僭越法律寻租从而破坏商业环境和契约执行;三是“援助之手”(Helping hand),指政府超越法律规则促进商业繁荣、保障契约执行和限制腐败。〔14〕针对政府行为的这种冲突性结果,诺斯(North,1981)指出国家和政府作为“保护之手”是经济增长的关键,作为“掠夺之手”又是经济衰退的根源(即“诺斯悖论”)。〔15〕那么,现实中的政府究竟会出哪只手呢?伊斯特利(Easterly,2005)认为,这取决于是否“把激励搞对”。〔16〕

市场维持型联邦主义(MPF)所强调的财政收入激励和政治锦标赛所着重的政治晋升激励被认为是促进中国经济腾飞的重要推动因素,地方政府在促进经济发展中的作用也因此得到广泛褒扬。但是,分税制以来的财政收入集权却导致地方政府从“援助之手”到“攫取之手”的行为转变〔17〕,通过扩大预算外和制度外收入规模弥补预算内收入的损失。此外,在制度软约束的外部环境下受私人收益扩张的激励,地方官员向市场伸出了攫取之手,通过寻租、设租、收取贿赂等实现自身收益最大化。有鉴于此,阿西莫格鲁等(Acemoglu and Robinson,2012)认为,中国的政治经济制度具有“半包容半掠夺”特征〔18〕,从而导致分权治理与政府合意的背离。

(二)基本制度支撑体系缺位

除了地方政府激励异化之外,财政分权有效运行的基本制度支撑体系缺失是分权治理与政府合意背离的深层次原因。

1.政治治理模式采取以官治官

单一制的政治集权体制使中央政府可以运用GDP政治考核的指挥棒激励地方官员,通过GDP增长决定地方官员的升迁,因此,在一个多层级的政府架构中,垄断的人事权赋予了高层级政府在下级政府层面落实自身意愿的强控制力,导致经济增长成为各级政府的增长共识〔19〕,而“标尺效应”及财政竞争更进一步强化了政府职能的增长导向,使各级政府成为“经济发展总公司”。

然而,这种纵向“以官治官”的政治治理模式存在严重的局限性。由于中央政府在信息获取上的制约,相比易于衡量的经济增长目标而言,下级政府公共服务职能实现量化评估的难度很高,导致高层政府很难对下级政府的行为变异进行惩罚。此外,由于从中央开始,每一级政府都将经济增长作为考核下级政府的指标,因此,下级政府对经济增长的追求符合上级政府的利益诉求,所以,下级政府职能变异与公共品供给失衡便无从追责。

2.财政分权模式受控行政主导

从《国务院关于实行分税制财政管理体制的决定》(国发[1993]85号)到《国务院关于印发所得税收入分享改革方案的通知》(国发[2001]37号),再到《财政部、国家税务总局关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》(财税[2008]170号)和《财政部、国家税务总局关于印发〈营业税改征增值税试点方案〉的通知》(财税[2011]110号),一系列重大财税改革方案的出台均属于行政主导型财政分权模式,这种分权模式的主要缺陷就是缺乏法治基础。

法治是对政府不当行为的事后纠正机制,它强调法律对个人和政府及其官员的限制。由于诸多因素,财政法治却并不容易实施。〔20〕首先,关于财政分权的法律体系尚处于发展过程中,相关法律尚未制定,一些法律条文尚未完善,导致财政法治缺乏法理依据,这无疑是公权不受约束的重要原因。其次,对于地方政府或下级政府的不当行为,中央或上级政府更倾向于运用“以官治官”的纵向问责机制,通过免职、降职、记过等行政方式惩罚下级政府官员,而非交由司法机构处置,因此,政府行为变异与公共品供给失衡便缺少了事后纠正机制,这进一步放纵了地方官员行为的机会主义倾向。

3.监督制约机制效果欠佳

“以官治官”的纵向政治治理激发着地方政府经济增长的热情,而法治主导缺位造成的事后追责失败进一步引发了地方政府的机会主义倾向,因此,以人民代表大会为代表的横向问责机制便成为纠正地方政府行为的最后希望。人民代表大会承担着立法、监督与问责等职能,是社会大众意愿表达、权益保障和利益协调的重要机制。然而,由于现实中的诸多因素,人民代表大会的职能履行却要高度依赖同级党政一把手的支持,特别是近年来地方人民代表大会的主要领导大都是由同级党委书记兼任,导致在“以官治官”的纵向政治管控体制下人民代表大会缺乏对地方政府行为的实质影响力。

人民代表大会的弱势导致社会公众缺少向政府表达正常诉求的渠道,以社会公众为服务对象的政府社会性公共品供给不足便在所难免。

五、结语:走向更加合意的中国式财政分权

分权治理的本意在于满足社会公共需要,提高政府合意性。然而,分权治理与政府合意不是直接对等关系。从理论角度,分权治理是提高公共品有效供给的工具;从实践而言,分权治理需要一系列的制度安排作支撑才能实现政府合意。在中国式财政分权下,经济增长型激励激发了地方政府的经济增长热情,“以官治官”的纵向政治治理及其衍生的“以官护官”产生了地方政府的机会主义政治,法治主导缺位造成的事后追责失败则进一步强化了地方政府的机会主义倾向,而人民代表大会弱势便导致社会公众缺少向政府表达正常诉求的渠道,正是这些制度安排的缺失造成地方政府选择性政府职能和公共品供给失衡,最终结果则是分权治理与政府合意的背离。

正如楼继伟(2013)所言,财政一半是“财”,另一半是“政”,如果说以往的改革主要涉及“财”,也触及“政”,那么下一步,“政”是绕不过去的。〔21〕所以,未来的改革应一分为二,在优化地方官员激励的同时完善财政分权有效运行的基本制度支撑体系。首先,优化地方官员的增长型激励机制。政治激励方面,应建立“以官治官“和“以民治官”相结合的双向政治激励约束机制,使地方官员在对上负责的同时能够更多地考虑社会公众的需要;财政激励方面,由于按目前的财政体制安排,地方财政收入主要来源于流转性税收,这是地方政府选择性政府职能的经济激励根源,因此,未来应完善地方税系,避免对流转性税收的过度依赖。 关于地方税系建设问题,学术界有不同的观点:一是开征房产税和零售环节的销售税,培育地方主体税种;二是“营改增”之后提高地方财政大增值税和所得税分享比例;三是“零售税+个人所得税+房产税”或“增值税分成+个人所得税+房产税”。限于篇幅和主题,本文在此不予具体分析。其次,筑牢财政分权有效运行的基本制度支撑体系。财政体制方面,由目前的行政主导型向法治主导型转变,这要求一方面完善与财政体制有关的基本法律法规(即形式法治),另一方面,提高政府财政行为的法治化水平(即实质法治),同时,加强司法机构对政府违法行为的审查和追责力度;公共监督方面,提高人民代表大会在政府行政中的监督问责作用,由监督问责有限向监督问责有效的财政分权转变,确保民意表达渠道畅通无阻。因此,优化地方官员的激励机制是实现分权治理与政府合意的激励基础,而基本制度支撑体系构建则是防止地方官员行为变异甚至违法行为发生的制度基础,是财政分权有效运行的外力保障。通过激励与制度二维改革逐步化解中国改革的难点,实现政府行为合意性最大化,最终走向更加合意的中国式财政分权。

〔参考文献〕

〔1〕王永钦,等.中国的大国发展道路——论分权式改革的得失〔J〕.经济研究,2007(1);傅勇,张晏.中国式分权与财政支出结构偏向:为增长而竞争的代价〔J〕.管理世界,2007(3).

〔2〕2013最受关注十大焦点问题:贫富差距首闯前五〔EB/OL〕.http://news.sina.com.cn/c/sd/2013-12-06/094628903127.shtml.

〔3〕Qian,Yingyi,Barry R.Weingast.Federalism as a Commitment to Preserving Market Incentives〔J〕.Journal of Economic Perspectives,1997,11(4):83-92;周黎安.转型中的地方政府:官员激励与治理〔M〕.上海:格致出版社,上海人民出版社,2008.

〔4〕〔10〕傅勇,张晏.中国式分权与财政支出结构偏向:为增长而竞争的代价〔J〕.管理世界,2007(3).

〔5〕张馨,等.当代财政与财政学主流〔M〕.大连:东北财经大学出版社,2000;Samuelson,Paul A.A Pure Theory of Public Expenditure〔J〕.The Review of Economics and Statistics,1956,36(4):387-389.

〔6〕Tiebout, C.M., A Pure Theory of Local Expenditure〔J〕.The Journal of Political Economy,1956,64(5):416-424.

〔7〕马万里.中国式财政分权经济增长导向型特征分析——兼论经济持续增长与社会和谐发展的体制约束〔J〕.社会科学,2014(9).

〔8〕王雍君.政府间转移:中国面临的挑战和应吸取的教训〔M〕//沙安文,沈春丽编.政府间财政关系:国际经验评述.北京:人民出版社,2006.

〔9〕乔宝云,等.中国的财政分权与小学义务教育〔J〕.中国社会科学,2005(6).

〔11〕〔20〕郁建兴,高翔.发展型地方政府的行为逻辑及制度基础〔J〕.中国社会科学,2012(5).

〔12〕陈威.行政管理费用的国际比较分析〔J〕.人力资源管理,2011(9).

〔13〕杨林.财政教育支出的收入分配绩效评价〔M〕//罗润东,刘文编.劳动经济评论(第6卷第1辑).北京:经济科学出版社,2013.

〔14〕Frye T. ,Shleifer A.,The Invisible Hand and the Grabbing Hand〔J〕.American Economic Review,1997,87(2):354-358.

〔15〕North D.Institutions, Institutional Change and Economic Performance〔M〕.Cambridge University Press, 1990.

〔16〕〔美〕威廉·伊斯特利.在增长的迷雾中求索〔M〕.姜世明译.北京:中信出版社,2005.

〔17〕陈抗,等.财政集权与地方政府行为变化——从援助之手到攫取之手〔J〕.经济学(季刊),2002(1).

〔18〕Acemoglu D.,Robinson J.,Verdier T., Cant We All Be More Like Scandinavians?Asymmetric Growth and Institutions in an Interdependent World〔R〕.NBER Working Papers,No.18441,2012.

〔19〕马万里.增长共识、地方政府行为异化与收入分配差距——基于财政分权的视角〔J〕.新疆社会科学,2013(2).

〔21〕楼继伟.中国政府间财政关系再思考〔M〕.北京:中国财政经济出版社,2013.

(责任编辑:张 琦)