论色彩的寓意与色彩词语的意义

2019-12-06杨振兰王世昌

杨振兰,王世昌

(山东大学文学院,济南250100)

语言中的词语往往对应着客观世界中的事象(事物和现象)。有些事象被人类社会赋予了特别的寓意。那么与这类事象对应的词语,它们的意义与客观事象的寓意究竟存在着什么样的关系呢?这是一个很值得探讨的问题,因为它触及到语言与客观世界的关系这一根本性的问题。色彩词语系统性强,是词汇研究的一个重要课题,很多色彩又具有鲜明的寓意,这为我们研究事象的寓意与词语意义的关系提供了一个便利的切入点。本文将以色彩的寓意与色彩词语的意义的关系为例来探讨这个问题。

一、色彩的寓意

赋予某些事象以特定的思想内涵是古今中外人类文明中的普遍现象。很多事象藉此超越了单纯的物质性,获得了精神性的寓意。例如兰花从物质的角度看是一种观赏植物,但它被中国传统文化赋予了象征美德的思想内涵。虽然此思想内涵与兰花的优美形态、优雅清香、独特习性等物质属性密切相关,但它终究不是物质属性,而是人的思想感情等的投影。再如鼎从物质角度看是一种烹饪器具,而自从人们赋予它象征王位、帝业和国家权力的思想内涵,它便具备了独特的寓意。我们所说的寓意正是诸如此类的人们赋予事象的思想内涵。

事象的寓意是文化群体在历史发展中约定俗成的,具有社会性和相对稳定性,可以明确描写出来。事象的寓意又有鲜明的民族性。同一事象,在甲民族中有寓意,在乙民族中却无;在甲民族中有此寓意,在乙民族中却具彼寓意。正因如此,事象的寓意常具强烈的民族色彩,以至很多具有寓意的事象被当作一个民族的象征。事象的寓意经常依赖于特定的场合或情境。通常,枣子、栗子、石榴等并无特别的思想内涵;但在汉族传统婚俗中,它们却有“早子”“利子”“多子”等寓意。一个事象可以有多个寓意,但在特定的场合中它一般表现出单义性。不冲突的寓意可并存于同一场合。在汉族婚俗中,“枣子”具有“早子”的寓意,但枣本身又是红色的,也同时表现出了吉祥、喜庆的寓意。事象与其寓意的结合体,可以看作符号,并运用符号的理论去研究。事象可以是自然界中的,也可以是社会中的;可以是天然的,也可以是人造的。它的形态可以是多样、异质的,但必须具有物质、可感的特征,否则它便无法作为思想内涵的附着物。事象与寓意结合所形成的符号也具系统性,并且发挥着积极的交际价值,所以它可以与语言符号系统相比较。事象的寓意往往体现着一定的文化内涵。文化是人类所创造的一切物质文明与精神文明的总和。物质文明和精神文明中的事象可称作文化事象。寓意不能独立自存,必须依附一定的事象,它可以依附于文化事象,但并非所有文化事象都有寓意。例如生产工具和人们的生产活动属于物质文明的范畴,是文化事象,但人们往往并未赋予它们特别的思想内涵,所以虽然它们是文化事象,但并不具备寓意。

色彩的寓意即人们赋予色彩的思想内涵。例如象征吉祥、喜庆,象征革命、进步、先进等寓意即是人们赋予红色的思想内涵。色彩本身是一种事象,但它往往附着于别的事象并作为这些事象的特征或属性。具有鲜明色彩特征的事象是色彩事象。色彩的寓意一般通过色彩事象体现出来。例如红色象征吉祥、喜庆的寓意是通过红色的灯笼、红色的对联、红色的盖头等色彩事象体现出来的;而其象征革命、进步、先进的寓意则是通过红色的旗子、红色的五角星、红色的锦旗等色彩事象体现出来的。色彩的寓意可以从色彩事象的寓意中概括。虽然几乎所有可视事象都有色彩,但并非所有可视事象都是色彩事象,色彩事象要符合一定条件。色彩事象所具的色彩一般而言应是单一的,或至少某种色彩占了主体地位,从而使这种色彩成了这个事象的主要视觉特征。

并非所有的色彩都有寓意。在汉族社会中,红色、白色等有寓意,而橙色、棕色等则没有寓意。色彩有很多而有寓意的只是有限的几种。同一色系的色彩在明亮度和饱和度等方面有差异,大红与浅红都可笼统地看作红色,但象征吉祥、喜庆的寓意只有大红才具备,浅红并无此寓意。不同色彩的寓意在重要性上不平衡。在汉族社会中,红色的寓意几乎是最重要的,并且其运用也几乎是最活跃的;紫色也有寓意,但与红色相比则没有那么重要,同时它的运用也不那么活跃。同种色彩的不同的寓意在重要性上也不平衡。以红色为例,其象征吉祥、喜庆的寓意是最重要的,而其象征革命、先进、进步的寓意在重要性上则弱得多。色彩的寓意的民族性也十分明显。不同民族,具有寓意的色彩的集合是不同的,即便是相同的那些色彩在寓意上也往往存在差异。同样是红色,在汉族社会中具有象征吉祥、喜庆等积极的寓意,在西方社会中却有着象征危险、恐怖、暴力等消极的寓意,两者截然相反。色彩的寓意并非从来就有,也并非一成不变。色彩的寓意的发展变化包括新的寓意取代旧的寓意、增添新的寓意等情况。例如绿色在我国古代是一种贱色,具有消极、负面的寓意,现在却有了象征无污染、无公害、健康、安全等积极、正面的寓意,旧的寓意则趋向消亡。社会的发展、外来文化的影响等是色彩寓意发展变化的主要原因。

色彩的寓意中具有民俗特点的称为色彩的民俗文化寓意。民俗文化寓意并不是与寓意并列的“另一种意义”,它包含于寓意之中:民俗文化寓意是寓意的下位概念;色彩的民俗文化寓意是色彩的寓意的下位概念。要理解民俗文化寓意,首先要弄清楚民俗文化的内涵。

钟敬文先生将民俗当作文化现象来理解,创造了“民俗文化”这个概念。“过去学者们谈论‘文化’,很少涉及‘民俗’,因为他们所注意的文化对象,一般只限于上层文化;对中、下层文化是轻视的。而谈论民俗的,又很少把它作为一种文化现象去对待,似乎民俗算不得一种文化。其实,民俗在民族文化中,不但是名正言顺的一种,而且是占有相当重要的基础地位的一种。我们只有把民俗作为文化现象去对待、去研究,才符合事物的实际……”[1]7-8

“民俗文化,简要地说是世间广泛流传的各种民俗习尚的总称。”[1]9钟先生还认为,“民俗文化的范围,大体上包括存在于民间的物质文化、社会组织、意识形态和口头语言等各种社会习惯、风尚事物。”[1]9在阐述民俗文化在民族文化中的位置时,钟先生提到,“中华民族的传统文化可以分为三条干流。第一条是上层文化,从阶级上说,它主要是封建地主阶级所创造和享用的文化。第二条是中层文化的干流,它主要是市民文化。第三条干流是下层文化,即由广大农民及其他劳动人民所创造和传承的文化。中、下层文化就是民俗文化,它虽然属于民族文化的一个部分,但却是重要的、不可忽视的部分。”[1]15

民俗文化寓意虽不等同于民俗文化,但在具有“民间性”这一点上它们是一致的。所谓民间,是指社会的中层和下层,包括市民、广大农民及其他劳动人民。民俗文化寓意是与民间的生产、生活等各个方面密切相关的一种文化寓意。色彩的民俗文化寓意即色彩的寓意中与民间的生产、生活、信仰、风俗等方面密切联系的一种文化寓意。清明节,门前要插柳枝,柳枝寄托了人们“驱鬼辟邪,祈求平安”的思想内涵。这一思想内涵也是柳枝的寓意,它与民间信仰和生活等密切相关,因此是民俗文化寓意。黄色在我国古代(唐至清)有象征皇权和至高无上的威严的寓意,但此寓意并不与民间密切相连,没有民俗的特点,因此它不是民俗文化寓意。同理,红色象征富贵、尊贵、神圣的文化寓意也不是民俗文化寓意。红色还有象征吉祥、喜庆的寓意,这一文化寓意与上层和民间都密切联系,但考虑到民间是社会的绝对主体,此寓意亦是由民间延伸到了上层,因此它是民俗文化寓意。

二、色彩词语的意义

色彩词即以某种色彩为基本理性意义的词。与之密切相关的还有色彩词素和含彩词语等。色彩词素即以某种色彩为基本理性意义的词素。色彩词或色彩词素总与某种色彩相对应。含彩词语即含有色彩词素的词或含有色彩词的短语,如“红人”“走红”“红运”“红旗”“红领巾”“红色政权”等。我们将含彩词语分作两类,一类色彩词素或色彩词在词或短语中并不表示色彩的意思,如“红人”“红军”“红色政权”等,这类词语一般不与色彩事象相对应;另一类色彩词素或色彩词在词或短语中表示色彩的意思,如“红旗”“红领巾”等,这类词或短语一般与色彩事象相对应。

从词汇学角度看,词义是由词汇意义(理性意义)、语法意义、色彩意义(附加意义)所构成的统一体。词汇意义又称为理性意义,是“词所表示的客观世界中的事物、现象和关系的意义”。[2]146语法意义是“词的表示语法作用的意义”。[2]147色彩意义又称附加意义,是“词所表示的某种倾向或情调的意义”。[2]148杨振兰进一步将色彩意义区分为感情色彩、形象色彩、风格色彩、时代色彩、外来色彩、民族色彩、地方色彩等类型。[3]三者相互联系,互为一体,共同构成词义。三者中,词汇意义(理性意义)处于核心地位,是最重要的一种意义。若没有词汇意义(理性意义),词就不成其为词,也无所谓语法意义和色彩意义(附加意义)。[2]149这三种意义不为词所独具,而为所有语义单位所共有。

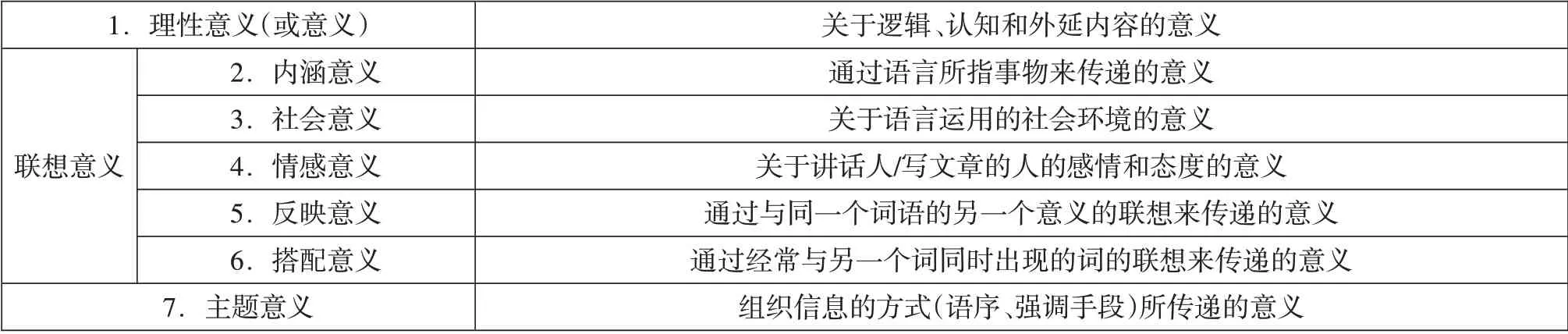

再从更一般的语义学角度看。英国语言学家利奇在《语义学》中提出的一种广义的意义的划分方法颇具代表性。他提出的方法虽不专门针对词义,但也适用于词义。利奇认为广义的意义有七种主要的类型,[4]33详见下表:

1.理性意义(或意义)联想意义7.主题意义2.内涵意义3.社会意义4.情感意义5.反映意义6.搭配意义关于逻辑、认知和外延内容的意义通过语言所指事物来传递的意义关于语言运用的社会环境的意义关于讲话人/写文章的人的感情和态度的意义通过与同一个词语的另一个意义的联想来传递的意义通过经常与另一个词同时出现的词的联想来传递的意义组织信息的方式(语序、强调手段)所传递的意义

与广义的意义相对的是狭义的意义。利奇认为,狭义的意义即理性意义,因此他又用“意义”这个术语来专指理性意义。对于包含上述七种意义的广义的意义,他引入了“交际价值”这一术语。之所以认为狭义的意义即理性意义,并用“意义”这一术语来指代,是因为“人们普遍认为理性意义(有时叫做‘外延’意义或‘认知’意义)是语言交际的核心因素。我们可以证明在某种意义上理性意义对语言的基本功能来说是不可缺少的,而其他类型的意义却并非如此(这并不是说理性意义总是语言交际行为中最重要的意义)”。[4]13-14内涵意义、反映意义、搭配意义、情感意义和社会意义又可用“联想意义”来概括。之所以称“联想意义”是因为“为了说明这五种意义层次上的交际作用,我们不需要很深奥的理论,只需要浅近的‘联想’理论——以经验的相互关联为基础说明思维之间联系的理论”。[4]26概言之,这五种意义是通过联想的方式产生的。

内涵意义及其与理性意义的关系有必要具体探讨一下。“内涵意义是指一个词语除了它纯理性内容之外,凭借它所指的内容而具有的一种交际价值。”[4]17利奇又说:“很清楚,在讨论内涵的时候,我实际上谈的是人们在使用或听到一个词语时,这个词语使人所联想到的‘真实世界’中的经验。”[4]17-18又提到:“我们可以注意到,内涵意义并非为语言所特有,而是为视觉艺术和音乐之类的其他交际体系所共有的,这也证实了内涵意义不是语言的基本组成部分,而仅是附带的。”[4]18关于内涵意义与理性意义的区别,利奇谈到:“与理性意义相比,内涵意义比较不稳定,这也表明了内涵意义的附属性……内涵意义经常随着文化、历史时期和个人经历的变化而发生很大的变化……在某种意义上说内涵意义是不明确的、无限的,而理性意义却不是如此。”[4]18

两种理论体系对意义的论述有一根本性的共同点,即将词汇意义(理性意义与词汇意义名异实同)看作语言意义的核心。联想意义可以基本涵盖色彩意义,但联想意义的范围要比色彩意义大得多。词汇学中还提出了语法意义,这个意义在利奇语义学中未特别涉及。考虑到语法意义对我们的分析没有多大价值,我们暂不深究。我们在讨论色彩的寓意和色彩词语的意义的关系的时候,要以色彩的寓意和色彩词语的理性意义为中心,同时也要兼顾色彩的寓意和色彩词语的联想意义的关系。

三、色彩的寓意与色彩词语的意义的关系

色彩的寓意可以凝固为色彩词或色彩词素的理性意义。红颜色的象征革命、进步、先进的寓意可凝固为“红”和“红色”的理性意义,如“红军”“红区”“红色根据地”“红色电波”等。“红军”并非红颜色的军队,“红区”并非红颜色的区域,“红色根据地”并非红颜色的根据地,“红色电波”并非红颜色的电波,在这些含彩词语中,“红”或“红色”不是红颜色的意思,而是象征革命、进步、先进的意思。这些含彩词语的所指并非色彩事象,而只是具备革命、进步、先进的性质。虽然象征革命、进步、先进的意义已凝固为理性意义,但此意思仍可通过“红”“红色”所构成的含彩词语的联想意义来传达。如“红星”“红旗”“红宝书”“红领巾”等词语,“红”就是红颜色的意思,但这些含彩词语的联想意义传达了象征革命、进步、先进的意思。色彩的寓意也可以只是渗透在色彩词或色彩词素的理性意义中。这样在语言层面我们就只能通过含彩词语的联想意义来间接获得色彩的寓意。象征吉祥、喜庆的寓意并未凝固为“红”的理性意义,“红盖头”并非吉祥、喜庆的盖头,“红烛”并非吉祥、喜庆的蜡烛,“红盖头”和“红烛”所传达的吉祥、喜庆意义只是存在于这些含彩词语的联想意义中。这些词语的所指是色彩事象,并且它们的红颜色也蕴含吉祥、喜庆的意思。

色彩的寓意可以进入色彩词、色彩词素的理性意义,也可以不进入;色彩词和色彩词素的义项可能对应着色彩的寓意,也可以不对应。不能将色彩的寓意同色彩词、色彩词素的理性意义等同起来,而是应当看清它们的联系和区别。色彩和色彩的寓意处于真实世界层面,而色彩词和色彩词素的理性意义则处于语言系统层面。它们处在不同层面,虽有联系,但有本质区别。色彩词、色彩词素、含彩词语通过两种方式传达色彩的寓意。第一种是通过色彩词或色彩词素的理性意义直接传达;第二种是通过色彩词、色彩词素、含彩词语的联想意义间接传达。由于人们用语言描述世界、思考问题,所以很容易将语言系统中存在的东西(如词义),与真实世界中存在的东西(如色彩的寓意)混淆起来,看不清哪些真实世界中存在的东西在语言中有投影,看不清哪些语言中的东西在现实世界中有其对应物。事象的寓意直接依附于事象本身,而不是与事象对应的词语,它可以在词语的理性意义上有反映,但不必然如此。事象是真实世界层面的东西;词语是语言系统层面的东西。事象的寓意依附于事象,处于真实世界的层面;词语的理性意义依附于词语,处于语言系统的层面。这两个层面可能存在映射关系;也可以存在互动关系,即真实世界可以影响语言系统,语言系统也可以影响真实世界。

尤其要注意不要将色彩词、色彩词素的理性意义不加辨别地当成色彩的寓意,反之亦然。我们面临这样一个问题:该如何判断某一意义是否为某一色彩的寓意呢?我们提出这样的标准:假若在真实世界中能够找到这种色彩具有这种意义的实例,那么我们就几乎可以肯定这个意义是这个色彩的一个寓意。当然,假若实例不典型、不充分,我们也不能贸然认定。红色在各种庆典活动中广泛运用,并且在其中有着象征吉祥、喜庆的意义,有了这些实例的支撑,我们就可以认定象征吉祥、喜庆是红色的一个寓意。同理,红色的“象征革命、先进、进步”,黄色的“象征皇权和至高无上的威严”等都是寓意;而红色的“象征顺利、成功”“象征受人重视、欢迎”,白色的“象征腐朽、反动、落后”“象征失败、愚蠢、无利可得”“象征美好、美丽、清白、正义”,黄色的“象征腐化堕落,特指色情”“象征着失败、痛苦、疾病、预兆和死亡”“象征正义、忠诚和贞节”“象征人的年轻和幼稚”“象征黄金、金钱和财富”等被人们普遍地当作寓意的意义按此标准分析却并不是色彩的寓意,因为它们在真实世界中找不到实例。

但是色彩的寓意和色彩词、色彩词素理性意义之间可以相互转化,它们之间并无绝对界限,更多的是一种程度或倾向问题,因此这一标准并不绝对。例如,红色的象征吉祥、喜庆的意义可以在真实世界中有大量实例;而象征忠诚、纯洁的意义的实例却极少(只有红脸谱等极少的例子),但在语言系统中的例子却很多,如“赤胆忠心”“赤子”“丹心”“红心”“赤诚”等。在这种情况下,象征忠诚、纯洁这个意义更多出现在语言系统层面,它作为红颜色的寓意缺乏足够的事实支撑,但我们又不能完全否认它。白色的象征奸邪、阴险的意义也是如此。以倾向性来描述这种情况似乎更为恰当,我们可以说,象征忠诚、纯洁这个意义在色彩词、色彩词素的理性意义和色彩的寓意之间更倾向于前者,即它作为词义、词素义的特征比作为色彩的寓意的特征更为典型。我们可以设想,这个意义很可能先在语言系统层面产生,之后,在色彩词的理性意义的影响下与其对应的色彩也开始具有此意义。色彩的寓意可以影响词汇,使其产生与其对应的理性意义;而色彩词或色彩词素的理性意义也可影响人们对色彩的观念,从而使色彩产生与其对应的寓意。真实世界可以影响语言系统,语言系统也可以影响真实世界。

我们可设想一有限长横轴,轴的左端点是色彩词、色彩词素的理性意义,轴的右端点是色彩的寓意,与它们相关的各意义分布于此轴上。有些意义倾向轴的左端,它们作为词或词素的理性意义的特征更明显,更多地是语言系统层面的东西;有些意义倾向轴的右端,它们作为真实世界中的寓意的特征更突出,更多的是真实世界层面的东西;还有些意义处于中心点附近,这些意义作为语言系统层面的理性意义和作为真实世界层面的寓意的特征都比较明显。由此,我们可画出意义在真实世界和语言系统间的分布倾向图。

四、色彩的寓意与色彩词语的感情色彩的关系

有些色彩词语具有鲜明的感情色彩。例如红色的象征革命、先进、进步的意义具有明显的褒义色彩,而白色的象征腐朽、反动、落后的意义则具有明显的贬义色彩。绿色的象征无污染、无公害、健康、安全的意义具有明显的褒义色彩,而黄色的象征腐化堕落,特指色情的意义则具有明显的贬义色彩。有趣的是,一个色彩词语在不同的义项上可能体现出完全相反的感情色彩。例如白色的象征腐朽、反动、落后的意义具有贬义色彩,而其另外一个象征美好、魅力、清白、正义的意义则具有褒义色彩。黄色的象征腐化堕落,特指色情的意义具有贬义色彩,但其象征正义、忠诚和贞节的意义却具有褒义色彩。

有些色彩的寓意也伴有明显的感情色彩。例如在中国古代等级森严的封建社会,色彩也有等级之分,黄色是一种尊贵的色彩,象征皇权和至高无上的威严,具有明显的褒义色彩;而绿色是一种“贱色”,象征着身份卑微、低贱,则具有明显的贬义色彩。色彩的感情色彩是伴随着色彩的寓意而存在的,也会随着寓意的改变而改变。随着中国封建制度的终结,色彩的表示等级的寓意日益消失,附加在上面的感情色彩也随之发生了变化。

词语的感情色彩大致有四种存在方式,即:(1)“随意义而存在于词的一般形式中”;(2)“主要由词缀词素来体现”;(3)“通过构形表现感情色彩”;(4)“由主体的认识和联想赋予词感情色彩”。[3]16-21词语的感情色彩“有的是渗透于词汇意义之中,由意义自然显示;有的则是附加于词汇意义之上,通过其他手段来显示和存在。有的是直露的;有的则是潜藏的”。[3]21-22

有些色彩的寓意已经凝固为色彩词语的理性意义,这些寓意所伴随的感情色彩也随之附着在了色彩词语的理性意义上,即“随意义而存在于词的一般形式中”。例如红色的象征革命、进步、先进的寓意便凝固为“红”“红色”等色彩词语的理性意义,这个寓意所伴随的褒义感情色彩,便附着在了色彩词语的理性意义上。有些色彩的寓意并未凝固为色彩词语的理性意义,这些寓意所伴随的感情色彩并不附着于色彩词语的理性意义上;这些寓意存在于色彩词语的联想意义中,它们所伴随的感情色彩则是通过“主体的认识和联想”赋予色彩词语。例如红色象征吉祥、喜庆的寓意并未凝固为“红”“红色”等色彩词语的理性意义,这个寓意所具有的褒义色彩则只能通过主体对红颜色的表示吉祥、喜庆的事象的联想赋予色彩词语。