氢吗啡酮鞘内药物输注系统用于难治性癌痛病人的研究*

2019-11-21唐轶珣刘彤碧孔高茵

张 宇 唐轶珣 历 欧 唐 灿 刘彤碧 廖 潜 胡 霞△ 孔高茵△

(1湖南师范大学附属第一医院湖南省人民医院1麻醉医学中心;2肝胆外科;3老年科,湖南410005)

癌症已经成为我国致死与致残并严重危害人们健康的常见疾病之一[1]。而癌痛是癌症病人最为多见和恐惧的症状[2]。目前,随着疼痛与姑息治疗学科的发展,遵循药物三阶梯镇痛治疗,80%~90%肿瘤病人的疼痛症状能够得以缓解,但仍有 10%~20%病人的疼痛属于难治性癌痛[3,4]。自1979 年 Wang等[5]采用吗啡鞘内单次注射在晚期癌痛中取得良好镇痛效果后,吗啡鞘内镇痛在各类非恶性与恶性顽固性疼痛疾病中得到了广泛应用。目前已成为难治性癌痛有效的介入镇痛手段之一[6,7]。

鞘内药物输注系统 (intrathecal drug delivery system, IDDS)经脑脊液循环直接作用于中枢神经,但是当前可供鞘内使用的药物种类较少,吗啡是美国食品药物管理局 (food and drug administration, FDA)唯一批准用于鞘内镇痛的阿片类药物 。当吗啡耐受而镇痛效果不佳或出现不可耐受的毒副反应时,多项权威指南[8~10]建议首先考虑阿片类药物轮换。氢吗啡酮 (hydromorphone, HM) 是一种吗啡的半合成衍生物。多项临床研究显示[11~13],氢吗啡酮经口服、静脉或鞘内给药疗效优于吗啡,且神经毒性、消化道等不良反应较吗啡发生率低。虽然氢吗啡酮未经FDA批准鞘内使用,但是基于临床证据,2016多学科鞘内镇痛专家共识 (the polyanalgesic consensus conference, PACC)和中国难治性癌痛专家共识(2017年版)仍然推荐氢吗啡酮作为一线阿片类药物应用于鞘内镇痛。由于国产氢吗啡酮注射剂在我国上市较晚,其鞘内使用在我国经验尚显不足。本研究采取随机对照单盲研究分析湖南省人民医院麻醉疼痛医学中心,2018 年 1 月至 2019 年 3 月行IDDS植入术的 42 例难治性癌痛病人的相关数据,通过与吗啡鞘内镇痛比较,旨在观察氢吗啡酮鞘内镇痛在难治性癌痛病人中应用的有效性及安全性,为临床使用提供参考。

方 法

1.一般资料

本研究已获湖南省人民医院伦理委员会批准,所有病人均知情同意并签署《鞘内药物输注系统植入术知情同意书》。选取湖南省人民医院麻醉疼痛医学中心 2018 年 1 月至2019 年3 月因难治性癌痛行IDDS植入术病人42 例,原发肿瘤类型(见表1),42 例病人按照随机数字表法分为吗啡对照组(21例,简称M组)和氢吗啡酮观察组(21例,简称HM组),M组采用鞘内吗啡镇痛;HM组采用鞘内氢吗啡酮镇痛。其中M组4例病人因增加吗啡剂量而镇痛不全,施行氢吗啡酮药物轮换,依照剔除标准排除入组。两组病人性别、年龄、体重、病人选择鞘内给药主要原因、鞘内给药前 24 h 等效吗啡总量和数字疼痛评分(numerical rating scale, NRS)比较,差异无统计学意义(见表1)。

纳入标准:① 经过病理学或临床诊断为恶性肿瘤病人,预计生存期 ≥3个月;②遵循癌痛治疗指南[4],单独使用阿片类药物和(或)联合辅助镇痛药物治疗 1~2周病人疼痛缓解仍不满意和(或)出现不可耐受不良反应,疼痛数字分级评分≥4分和(或)爆发痛次数≥3次/天;③ 同意鞘内药物输注系统植入术并使用电子镇痛泵鞘内给药,病人及其家属充分理解手术风险及相关并发症,能够按需自行操作 PCA 泵。

排除标准:① 阿片类药物过敏史病人;②凝血功能障碍,穿刺部位感染;③脊柱核磁共振提示椎管内占位及脑脊液断流;④ 重度心肺功能障碍、肝肾功能衰竭和预计生存期< 1个月的癌痛病人;⑤认知功能障碍,无法配合疼痛评估或不能自控镇痛;⑥拒绝接受鞘内镇痛者。

剔除标准:① 因增加鞘内给药(在前日给药量基础上增加75%,连续3日)仍出现镇痛效果不佳(NRS≥7分)或无法耐受药物毒副反应者,并进行鞘内阿片类药物轮换者;②因自身原因(如经济状况问题等)或鞘内药物输注系统故障,无法继续鞘内给药者。

2.设备与药品

硬膜外麻醉套件(泰利福医疗器械有限公司);ZS2系列植入式鞘内给药装置(苏州林华医疗器械股份有限公司);PCA 电子泵(江苏爱朋医疗科技有限公司);一次性储药盒(江苏爱朋医疗科技有限公司,规格: 150 ml);无损伤针(北京史密斯医疗器械有限公司,型号:0473);盐酸吗啡注射液(东北制药集团沈阳第一制药有限公司,规格:1 ml:10 mg);盐酸氢吗啡酮注射液(宜昌人福药业有限责任公司,规格:2 ml:2 mg);罗哌卡因(阿斯利康,规格:10 ml:100 mg)。

表1 两组病人一般资料()Table 1 General condition of two groups of patients ()

表1 两组病人一般资料()Table 1 General condition of two groups of patients ()

氢吗啡酮观察组HM 组(n = 21)性别 Gender 男 Male 10 12女 Female 7 9年龄(岁)Age 55.0±16.5 54.4±16.7体重(kg) Weight 53.2±10.4 52.4±11.3指标Index 吗啡对照组H 组(n = 17)选择鞘内镇痛主要原因Reason for IDDS镇痛不理想Inadequate pain relief无法耐受全身给药毒副作用Intolerance of drug-related side effects以上两种原因皆有Both of the above 10 (58.8%) 11 (52.4%)3 (17.6%) 4 (19%)4 (23.5%) 6 (28.6%)胰腺癌Pancreatic cancer 6 8肺癌 Lung cancer 3 3消化道肿瘤Digestive tract tumor 4 3乳腺癌breast cancer 1 2其他Others 3 5治疗前24 h等效吗啡总量(mg)24 h equivalent oral morphine amount before Epidural trialing (mg) 253.5±54.4 257.0±62.2治疗前NRS评分NRS score before Epidural trialing原发肿瘤类型Type of tumor 8.0±1.1 8.2±0.8

3.方法

(1)鞘内输注系统植入前测试:病人行常规术前检查,脊柱磁共振排除椎管内占位病变及脑脊液断流情况。所有病人术前均进行硬膜外连续置管吗啡测试,根据病人疼痛部位选择硬膜外穿刺置管,硬膜外缓慢注入吗啡 1 mg/ml,5~10 ml,每隔12 h PCA泵注一次(约为 24 h常规途径使用的阿片类药物转换为吗啡剂量的 1/30),若疼痛缓解> 50%,未出现严重不良反应,视为测试有效,可行IDDS植入术,并维持硬膜外镇痛至手术当日。

(2)鞘内输注系统植入术:完善术前准备,病人取侧卧位,超声定位穿刺点 L3-4间隙和导管尖端置入理想椎体平面,体表标记并测量穿刺点至目标椎体距离。消毒,铺单,局部麻醉下行旁正中入路穿刺,进入蛛网膜下隙后,注射器适度负压抽吸脑脊液是否通畅,如脑脊液流出通畅,收集脑脊液样本行常规,生化检查。硬膜外针尾连接脑脊液节流阀后,依据体表测量距离置入导管深度后,C形臂确定导管尖端与目标椎体平面位置,以及观察导管是否打折,调整导管尖端至理想椎体平面。贴近穿刺针尾端切开皮肤,于同侧腋前线平肋弓水平切开皮肤钝性分离皮下组织制作囊袋,使用隧道针从穿刺点至囊袋处做一皮下隧道,经隧道针引导导管至囊袋,保留合适长度导管后将鞘内导管与输液港连接,并插入无损伤针回抽脑脊液,脑脊液回抽通畅,拔出无损伤针固定输注港,充分止血、缝合、敷贴伤口。术毕无损伤蝶形针经皮插入输注港,包扎固定后,外接PCA 电子泵。

(3)药物的转换及 PCA 药盒配制:根据病人鞘内PCA 前 24 h 硬膜外使用的吗啡剂量(mg),按 10:1的转换系数换算成24 h 鞘内吗啡剂量 (A),鞘内氢吗啡酮与吗啡等效转换系数为1:5[13]。根据病人鞘内镇痛的 NRS 评分,计算病人每日鞘内需要增加的药物剂量 (B),增量原则:轻度疼痛 (3 < NRS < 5):增加25%~50%,中度疼痛 (5≤NRS < 7):增加50%~75%,重度疼痛(NRS≥7)增加75%~100%,均取范围最小值。

M组:生理盐水稀释吗啡至100 ml,吗啡0.5 mg/ml。

HM组:生理盐水稀释氢吗啡酮至100 ml,氢吗啡酮0.1 mg/ml。

(4)疼痛控制方法及剂量调整:利用电子PCA泵对病人进行鞘内自控镇痛,两组病人首先采取“病人自控(PCA)”模式输注,每12 h给药量为(A+B) /2,采取PCA模式给药,PCA参数设置:M组为(A+B) ml;HM组为 (A+B) ml。锁定时间 30 min,如病人在间隔12 h期间疼痛剧烈,可自行PCA给药,并记录给药时间与给药次数以及疼痛缓解程度。电子镇痛泵安装结束后将其交给病人并要求其随身携带,由疼痛护士宣教病人及其家属电子镇痛泵使用方法与维护以及常见运转异常(堵塞、气泡等)处理。术后嘱病人去枕平卧6 h,常规心电监护,密切观察脑脊液漏、感染、呼吸抑制等并发症发生。如病人频繁出现爆发痛,解救PCA使用> 3次/日,连续超过3日,则根据前24 h鞘内药物用量,采取“背景输注 + 病人自控”鞘内模式给药。

4.疗效评定标准和观察指标

本实验采取数字表法单盲研究,选择两组硬膜外测试前1天(T0)、鞘内PCA后1天(T1d)、出院时 (Tdis)、1月 (T1m)、2月 (T2m)、3月 (T3m)为观察点。由专项人员进行随访追踪,并对下述指标进行记录。①疼痛程度评估:病人的疼痛程度采用数字评估量表(NRS)进行评估,记录统计两组各观察点NRS评分;②日吗啡消耗量:记录统计两组各观察点吗啡使用剂量,氢吗啡酮组换算为吗啡等效剂量进行统计,氢吗啡酮转换吗啡关系为1:5;③爆发痛(breakthrough pain, BTP):记录统计两组各观察点爆发痛发生次数;④不良反应评估:记录统计两组T0和Tdis病人便秘、恶心呕吐、嗜睡、瘙痒、尿潴留、意识障碍、椎管内感染、呼吸抑制的发生率。其中呼吸次数< 8 次/min 视为呼吸抑制。

5.统计学分析

使用 SPSS 19.0 软件进行数据统计,以均数±标准差 ()表示;组间计量资料以t检验分析,计数资料采用卡方检验,组内重复测量的数据采用重复测量的卡方检验;P< 0.05 为差异有统计学意义。

结 果

1.病人一般资料

本实验选取42例符合难治性癌痛诊断标准,行IDDS植入术的病人。其中吗啡组(M组)4例病人因增加吗啡剂量(在前日给药量基础上增加75%,连续3日)仍镇痛效果不佳(NRS≥7分),施行氢吗啡酮药物轮换并剔除入组。入组观察38例病人中因全身系统给药(comprehensive medical management, CMM)镇痛不佳、施行IDDS植入术者55.3%,因CMM导致无法耐受毒副作用者18.4%,因同时发生CMM镇痛不佳与毒副作用者26.3%,研究随访期间,M组3例和HM组4例病人,因肿瘤相关并发症死亡,均与IDDS植入术无关。对照组M组与观察HM组,测试前CMM阿片药物用量与NRS评分无统计学意义(见表1)。

2.病人治疗前后镇痛效果

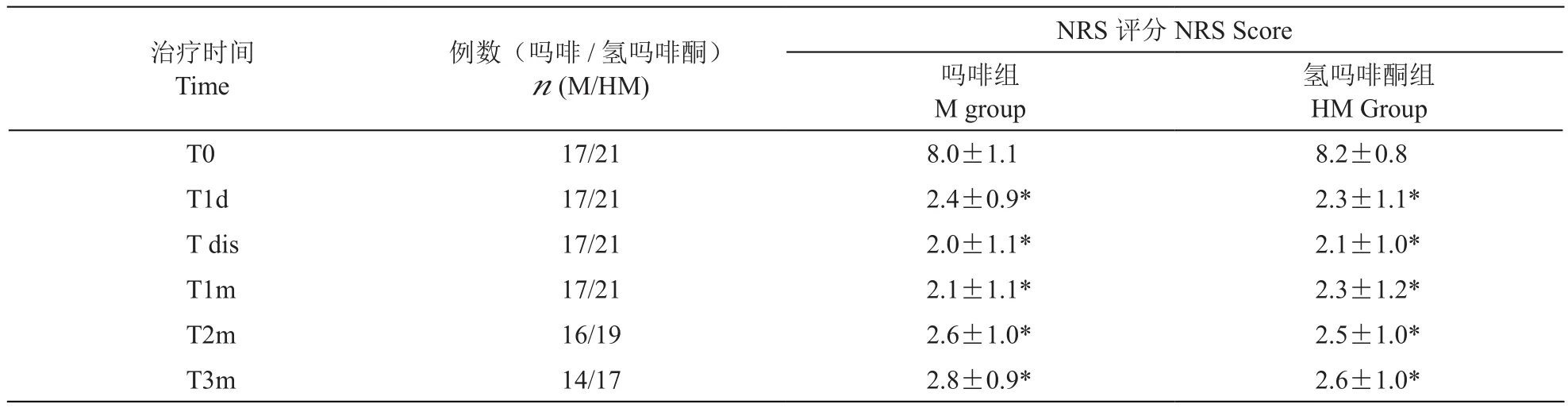

病人疼痛NRS评分,两组组间各观察点无显著性差异(P> 0.05);组内行鞘内PCA治疗后相比测试前显著降低(P< 0.01,见表2)。

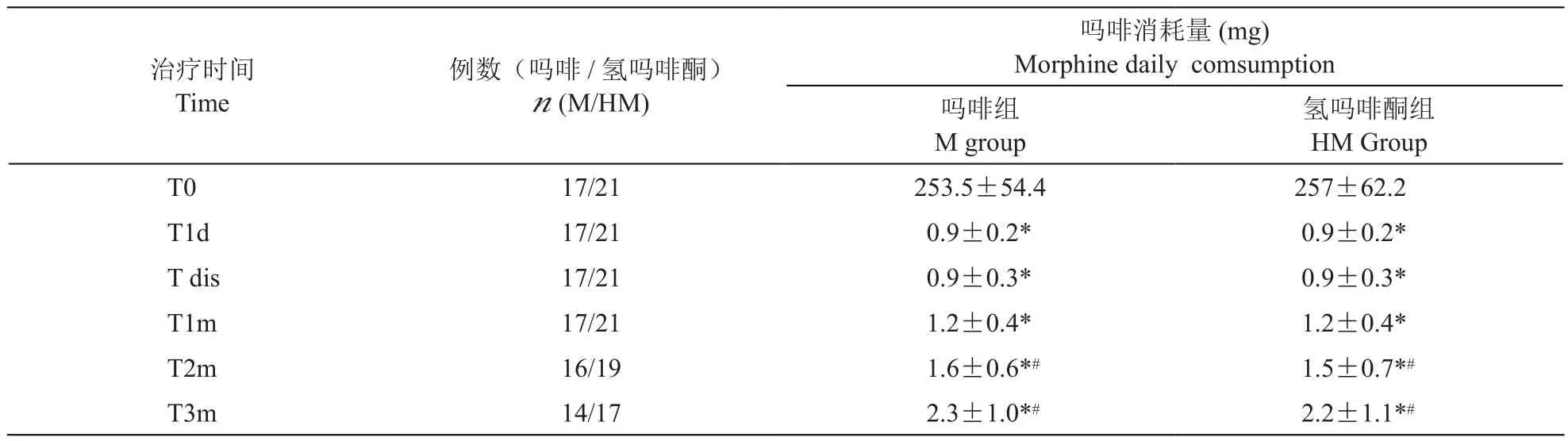

3.病人阿片类药物消耗量与药物轮换后效果

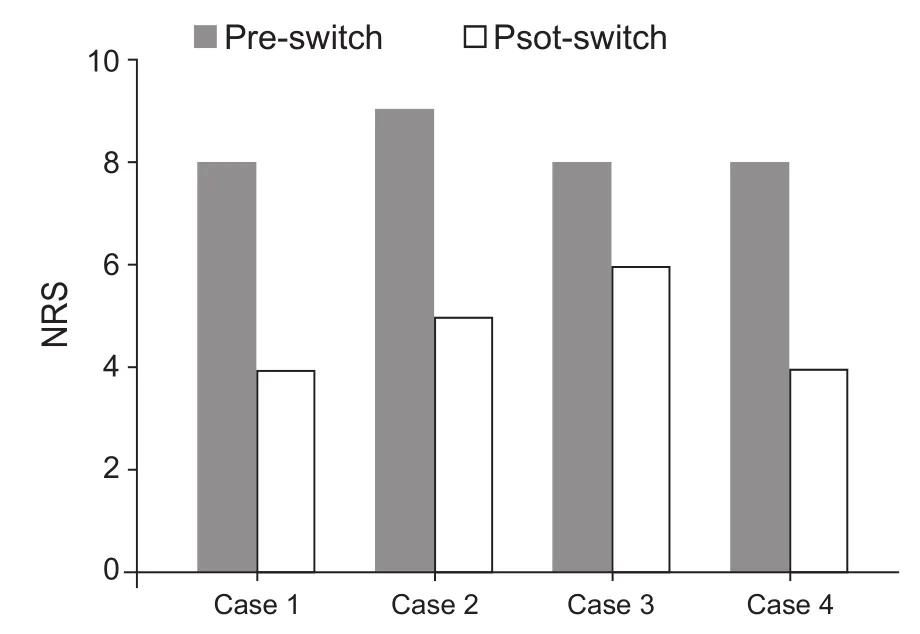

两组病人吗啡用量(HM组以转换为吗啡剂量统计),随治疗时间延长,鞘内PCA后各观察点两组阿片类药物使用呈逐渐增量趋势,两组组内PCA治疗后2月和3月与PCA后1天和出院时相比,阿片类药物用量显著增加(P< 0.05),鞘内PCA治疗后各观察点两组组间阿片药物用量比较无显著统计学差异(P> 0.05),鞘内PCA治疗后各观察点与测试前相比阿片类药物用量显著降低 (P< 0.01,见表3)。其中吗啡组4例病人因日增加吗啡剂量75%,连续三日,仍出现镇痛不理想 (NRS > 7)。等效剂量轮换为氢吗啡酮后,轮换后疼痛缓解20%~50%(见图1)。

表2 两组病人NRS评分比较()Table 2 NRS scores of patients in two groups ()

表2 两组病人NRS评分比较()Table 2 NRS scores of patients in two groups ()

*P < 0.01,与本组测试前相比;*P < 0.01, compared with the before epidural trialing.

氢吗啡酮组HM Group T0 17/21 8.0±1.1 8.2±0.8 T1d 17/21 2.4±0.9* 2.3±1.1*T dis 17/21 2.0±1.1* 2.1±1.0*T1m 17/21 2.1±1.1* 2.3±1.2*T2m 16/19 2.6±1.0* 2.5±1.0*T3m 14/17 2.8±0.9* 2.6±1.0*治疗时间Time例数(吗啡/氢吗啡酮)n (M/HM)NRS评分 NRS Score吗啡组M group

4.两组病人爆发痛情况

两组爆发痛(BTP)随治疗时间延长,频次呈逐渐增加趋势,两组组内PCA治疗后2月和3月与PCA后1天和出院时相比BTP频次显著增加(P<0.05),鞘内PCA治疗后各观察点两组组间BTP频次无显著统计学差异,鞘内PCA治疗后各观察点与测试前相比爆发痛频次显著降低(P< 0.01,见表4)。两组病人鞘内PCA治疗后,其中7例病人因爆发痛频次> 3次/日,连续3天,由单次PCA给药模式转化为“背景剂量+ PCA”模式后,爆发痛频次显著降低(P< 0.01,见图2)。

图1 吗啡对氢吗啡酮的镇痛反应Fig.1 Analgiesc response of Morphine switch to Hydromorphone

5.两组病人鞘内给药后不良反应情况

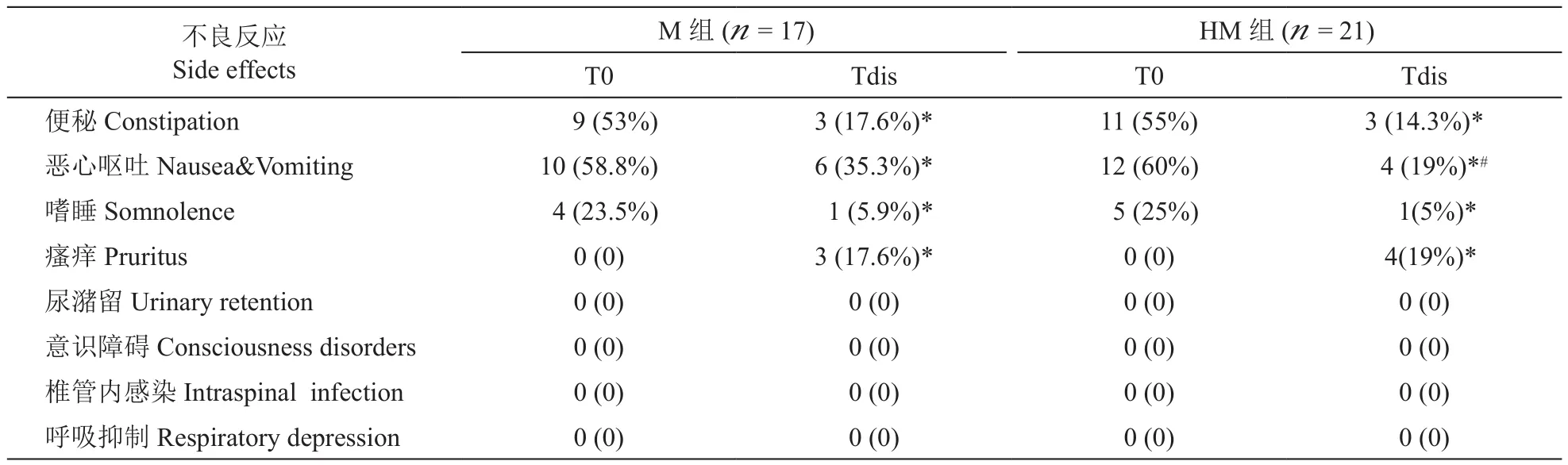

不良反应发生率,两组便秘、恶心呕吐、嗜睡发生率出院时较测试前显著降低(P< 0.05),瘙痒发生率出院时较测试前增加(P< 0.05),HM组恶心呕吐发生率出院时较M组显著降低(P< 0.05),尿潴留、意识障碍、椎管内感染、呼吸抑制两组组间与组内观察点无统计学意义(见表5)。

讨 论

图2 BTP在不同给药模式下出现的频率()Fig.2 Frequency of BTP occurred in different administration modes ()

表3 两组吗啡用量比较()Table 3 Morphine daily comsumption of patients in two groups ()

表3 两组吗啡用量比较()Table 3 Morphine daily comsumption of patients in two groups ()

*P < 0.01,与本组硬膜外测试前相比;#P < 0.05,与本组鞘内PCA后1天 和 出院时相比*P < 0.01, compared with the before epidural trialing;#P < 0.05, compared with this group of 1d after PCA and the discharge time.

氢吗啡酮组HM Group T0 17/21 253.5±54.4 257±62.2 T1d 17/21 0.9±0.2* 0.9±0.2*T dis 17/21 0.9±0.3* 0.9±0.3*T1m 17/21 1.2±0.4* 1.2±0.4*T2m 16/19 1.6±0.6*# 1.5±0.7*#T3m 14/17 2.3±1.0*# 2.2±1.1*#治疗时间Time例数(吗啡/氢吗啡酮)n (M/HM)吗啡消耗量(mg)Morphine daily comsumption吗啡组M group

难治性癌痛在癌痛病人中虽然发生率仅为10%~20%,但难治性癌痛却是我国癌痛治疗的一个“软肋”,其对医患的困扰超过其他疼痛的总和,成为医患双方共同面临且急需解决的棘手问题[4]。由于难治性癌痛病因与机制复杂,常为混合性疼痛,因此,近年来国内外学者普遍提倡多学科与多模式联合疼痛管理[4,10],并且建议尽早的实施微创介入镇痛治疗[14~16]。当前,2016 PACC提出[10],不再将IDDS视为大剂量全身阿片类药物无效后的补救措施,应作为难治性癌痛的首选治疗方案之一。与此同时,加强多学科癌痛管理交流与合作,减少难治性癌痛的“误诊”和“漏诊”[17],加强医师的培训和病人的宣教仍然是提高癌痛控制效果的长期的重要任务[18],疼痛科医师在此过程中应该充当重要的先锋破冰角色。

关于IDDS植入前测试,2012 PACC指南认为,椎管内单次或连续输注,未发现阿片类药物诱导的痛觉过敏和药物耐受现象;另外,即使癌症终末期病人其他途径应用阿片类药物已经出现耐受或者植入前测试疼痛缓解< 50%,鞘内镇痛仍然能取得良好的疗效[19]。因此,建议在晚期癌痛病人中植入前测试不是必须进行的。目前,也无明确证据显示,何种测试模式为IDDS植入前的最佳选择[10]。Burton等[20]对87例难治性癌痛病人的观察显示,硬膜外镇痛与鞘内镇痛效果相当。本实验选择硬膜外置管连续镇痛测试基于以下考虑:硬膜外相对鞘内给药测试,操作风险小,颅内感染、低血压与脑脊液漏等并发症发生率低;改善病人疼痛与全身给药副作用的同时,便于建立良好的医患信任度,提高病人治疗依从性。虽然实施硬膜外镇痛测试延长了住院天数,但是本文认为针对难治性癌痛病人仍然是一个较为理想的测试选择。

鞘内药物输注模式方面,目前尚无何种鞘内给药模式更为合理的临床结论。Pope 等[21]研究显示,使用PCA按压单次给药,可减少药物使用总量、降低肉芽肿发生率以及病人耐药性产生的几率。Kumar等[22]小鼠动物实验提示,等剂量氢吗啡酮持续给药相比单次给药,更容易产生阿片类药物耐受。Flack等[23]研究发现,鞘内单次巴氯芬或布比卡因相比持续输注,距导管尖端远端脊髓的药物浓度较持续输注组均明显升高。以上研究结果提示鞘内单次PCA给药模式相对背景持续给药,可能提供更广的镇痛节段,并且降低药物耐受与肉芽肿的发生率。因此,本实验采用鞘内PCA单次按压给药模式,依据吗啡与氢吗啡酮鞘内镇痛时效(6~24 h)[24],选择每12 h单次给药。结果提示,两组病人通过单次给药可提供良好、稳定的镇痛效果,部分病人(19%)因频发爆发痛,由PCA给药转换为背景剂量 + PCA给药模式后,爆发痛次数较单次给药明显降低。可能提示,在频发爆发痛癌痛病人中,背景剂量 + PCA给药模式更为合适。

表4 两组病人爆发痛频率比较()Table 4 Daily Frequency of BTP in two groups ()

表4 两组病人爆发痛频率比较()Table 4 Daily Frequency of BTP in two groups ()

*P < 0.01,与本组硬膜外测试前相比;#P < 0.05,与本组鞘内PCA后1天 和 出院时相比*P < 0.01, compared with the before epidural trialing;#P < 0.05, compared with this group of 1d after PCA and the discharge time.

氢吗啡酮组HM Group T0 17/21 7.9±1.5 8.0±1.4 T1d 17/21 1.1±0.3* 1.2±0.4*T dis 17/21 1.1±0.2* 1.1±0.2*T1m 17/21 1.6±0.6* 1.6±0.5*T2m 16/19 3.0±1.1*# 2.9±1.3*#T3m 14/17 3.8±1.0*# 3.6±1.2*#治疗时间Time人数(吗啡/氢吗啡酮)n (M/HM)爆发痛频次Daily Frequency of BTP吗啡组M group

表5 不良反应发生率[n (%)]Table 5 Incidence of side effects in two groups [n (%)]

鞘内药物选择方面,吗啡作为鞘内给药的一线用药,当前广泛应用于恶性或非恶性疾病导致的难治性疼痛,其鞘内镇痛的有效性和长期使用的稳定性以及优越的性价比,均已经得到临床认可[10]。然而,Paice 等[25]一项回顾性多中心研究显示,接受鞘内镇痛的病人中约有15%~20%的病人存在吗啡镇痛持续性药物不良反应或增加吗啡剂量无法有效缓解疼痛。迄今为止,仅有吗啡和齐考诺肽经FDA 批准允许鞘内给药。由于当前鞘内给药种类选择有限,在临床实际工作中可能会出现“无药可用”的尴尬局面。基于阿片类药物之间存在作用时效的差异以及疗效与不良反应的不完全交叉耐受[26],当吗啡耐受而镇痛效果不佳或出现不可耐受的毒副反应时,多项权威指南[8~10]建议首先考虑阿片类药物轮换。氢吗啡酮是一种亲水性吗啡的半合成衍生物,主要作用于µ 阿片受体,当前已被广泛用于急、慢性疼痛治疗。氢吗啡酮较吗啡镇痛起效快、镇痛作用强,通过血脑屏障的消除半衰期低于吗啡,延迟性中枢呼吸抑制发生率低;氢吗啡酮代谢产物肝肾毒性低,减少了药物性肝肾功能损伤;氢吗啡酮不通过肾脏清除其有活性的代谢产物,可减少肾功能不全病人使用吗啡时由代谢产物吗啡-6-葡糖苷酸引发的过度镇静和恶心[27]。但是,当前氢吗啡酮鞘内给药在难治性癌痛病人中的研究,国内外鲜有报道。本实验研究结果显示,在观察期内,氢吗啡酮相对吗啡鞘内给药,在镇痛效果、药物消耗量以及爆发痛发作频次与控制方面未见明显统计学差异,提示两种药物在难治性癌痛病人中鞘内镇痛方面效力相当。 Anderson 等[28]因吗啡鞘内给药镇痛不佳,轮换为氢吗啡酮的慢性非恶性疼痛病人的回顾性研究中显示,其中因吗啡镇痛不佳的病人,轮换氢吗啡酮后疼痛改善较吗啡增加了25%以上。本实验研究中,吗啡组4例病人,因增加鞘内剂量而镇痛不全,轮换为氢吗啡酮后,疼痛缓解20%~50%。提示在难治性癌痛病人中,当出现吗啡耐受时,氢吗啡酮可能成为吗啡良好的替代药物,进而为临床药物使用提供更多选择。但因本实验样本量较小,仍有待行进一步研究验证。

不良反应方面,本实验结果显示IDDS与CMM相比,在便秘、恶心呕吐、嗜睡不良反应方面明显改善,与既往研究结果一致[6]。但是瘙痒发生率,IDDS显著高于CMM,可能与增加脑脊液内阿片药物浓度,激活中枢性μ阿片受体以及中枢神经系统痒觉中心有关[29]。Du等[13]和Anderson 等[28]在因不良反应,鞘内吗啡轮换为氢吗啡酮的研究中显示,恶心呕吐均居于首位。本研究结果显示,氢吗啡酮鞘内给药与吗啡相比,病人出院时恶心呕吐不良反应得到显著降低。其可能机制为氢吗啡酮相对吗啡不通过肾脏清除其有活性的代谢产物有关[11,27]。

综上所述,在难治性癌痛病人中,氢吗啡酮鞘内镇痛治疗的有效性与吗啡相当,恶心呕吐消化道不良反应较吗啡低,当出现吗啡增加剂量而镇痛不佳时,氢吗啡酮药物轮换可缓解疼痛的程度。因此,氢吗啡酮可安全有效应用于鞘内难治性癌痛镇痛,并有可能成为吗啡耐受或出现严重不良反应时良好的替代药物。本研究也存在以下不足:①单中心研究,样本量有限, 结果可能存在一定的偏倚;②随访时间偏短,不利于长期鞘内应用并发症与药物耐受规律的观察。在后续研究中,需加以改进。