症状性慢性硬膜下血肿钻孔术后膜下引流与骨膜下引流疗效分析

2019-11-13谭钧城张永建

谭钧城,石 柳,张永建

(四川省眉山市中医医院神经外科,四川 眉山 620000)

硬膜下血肿指颅内出血所致血液异常积聚在硬脑膜及蛛网膜之间,时间超过3周则为慢性硬膜下血肿(chronic subdural haematoma,CSDH)。CSDH是神经外科常见疾病之一,临床就诊的多以伴随有神经功能损伤症状或颅内高压症状就诊。症状性慢性硬膜下血肿首选治疗方式为钻孔引流术,但常规钻孔后硬膜下持续引流有相关并发症、复发风险较高,探索更好的手术方案意义重大。硬膜下放置引流管位于脑皮质表面,而骨膜下引流管可能对脑皮质创伤更小,手术安全性更高。本研究对比分析颅骨钻孔后放置硬膜下引流管与骨膜下引流管的治疗效果。现报道如下。

1 资料与方法

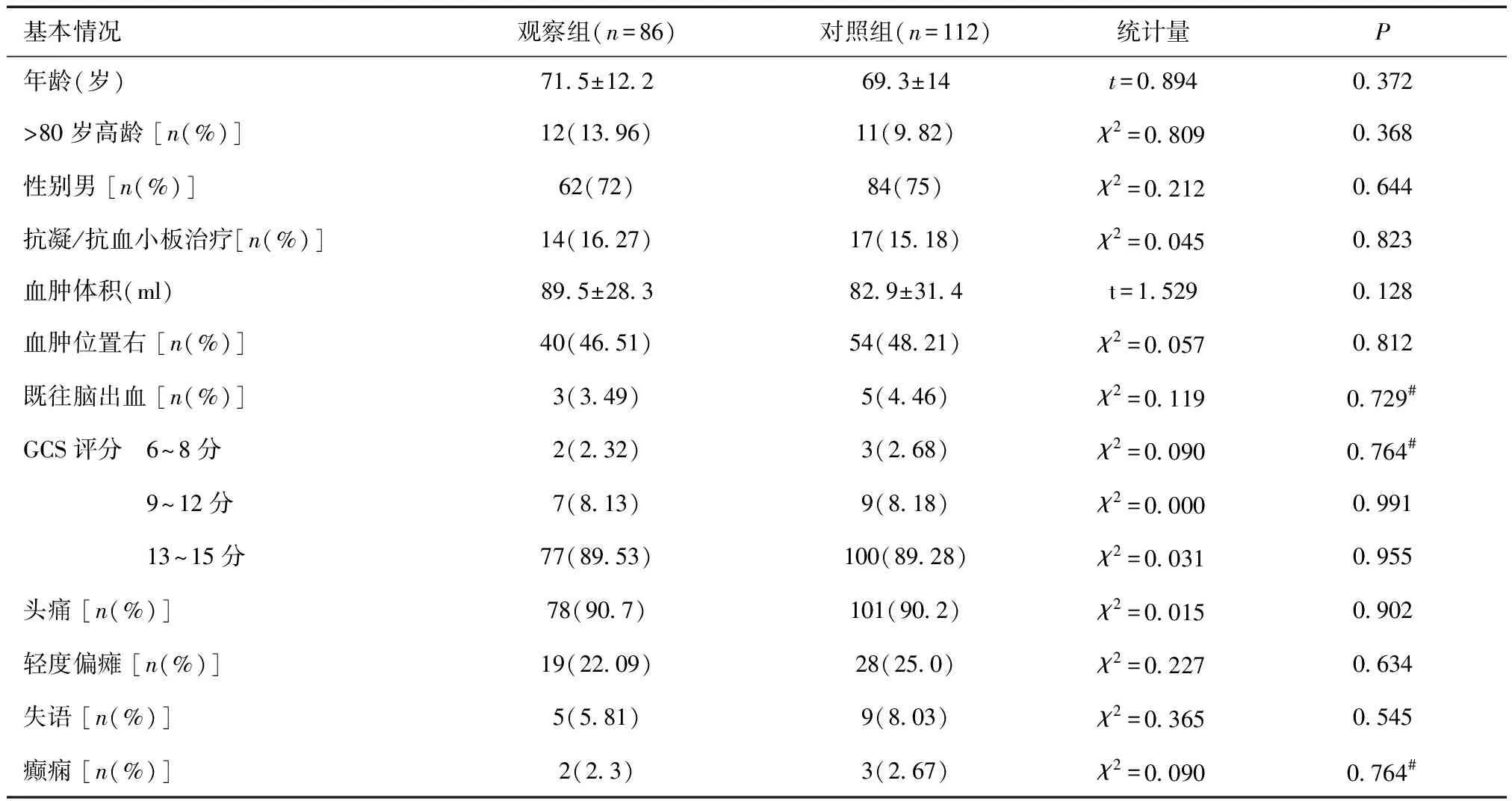

1.1 一般资料2014年1月至2019年1月我院神经外科收治的86例单侧CSDH钻孔后骨膜下持续引流治疗患者作为观察组;同期行单侧CSDH钻孔硬膜下持续引流患者112例作为对照组。所有患者均经临床和CT扫描明确单侧硬膜下血肿,排除:终末期疾病;一般情况太差难以耐受全麻手术;妊娠;凝血功能障碍;既往CSDH手术史;双侧硬膜下血肿。两组患者年龄,性别,血肿体积、血肿位置及疾病严重程度等一般资料比较,差异无统计学意义(P> 0.005),具有可比性,见表1。

表1 实验组与对照组术前基本情况比较

#校正卡方检验

1.2 手术方法入院后对患者进行常规检查与术前评估,术前签手术知情同意书,围手术期停止使用抗凝药,并经治疗将凝血功能纠正正常。所有患者均仰卧位,全麻后手术。根据术前CT资料选择血肿厚度最大位置体表标记,并作为颅骨钻孔位置;在标记位置处行单孔钻孔引流,孔径直径≥1.0 cm,以尖刀“十”字形切开硬脑膜,缓慢释放不凝血,然后用生理盐水冲洗至流出液体清澈为止。观察组将引流管放置于骨膜下,对照组将引流管放置于硬脑膜下,明胶海绵填塞骨孔,术后将引流管固定在适当位置,缝合头皮。术后无相关禁忌患者均予氨甲环酸止血,引流管持续引流48小时后观察引流管无血性液体引出后拔出引流管。围手术期间严密观察患者情况,若怀疑有相应并发症,则即时复查头颅CT。所有患者在术后3月由神经外科治疗团队进行电话随访后均门诊复诊,包括患者神经系统检查,必要时进行影像学资料复查等。

1.3 观察指标比较两组患者血肿复发、再次手术、开颅手术、颅内血肿,对比硬膜下血肿、颅内感染、尿路感染、肺部感染、切口感染、死亡率等。

1.4 统计学方法应用SPSS 20.0统计学软件进行数据分析。计数资料以百分比表示,比较采用卡方检验,校正卡方检验以及Fisher确切概率法。计量资料以均数±标准差表示,组间比较采用t检验。P< 0.05为差异有统计学意义。

2 结果

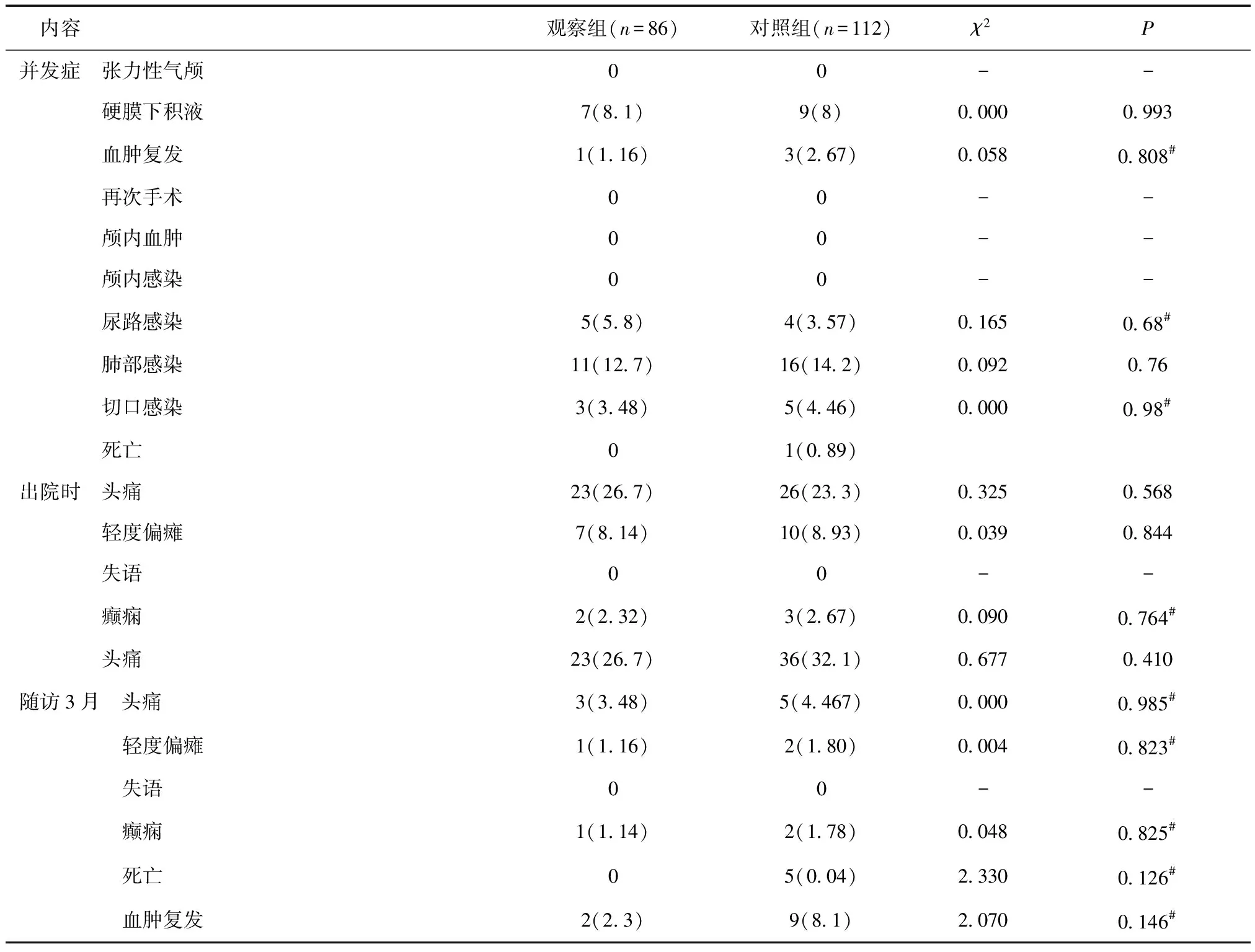

2.1 两组住院期间、出院时情况比较两组患者在血肿复发、再次手术、开颅手术、颅内血肿、对比硬膜下血肿、颅内感染、尿路感染、肺部感染、切口感染、死亡率发生率方面比较差异无统计学意义(P> 0.05),见表2,术后随访期间在头痛、轻度偏瘫、失语、癫痫、死亡发生率及血肿发生例方面总体差异无统计学意义(P> 0.05),见表2。

表2 两组患者住院期间并发症、出院时和随访3个月情况比较 [n(%)]

#校正卡方检验*Fisher确切概率

2.2 两组患者高龄和使用抗凝情况比较在≥80岁高龄患者中,观察组钻孔后骨膜下引流死亡发生率为0,对照组硬膜下引流死亡发生率为36.75%(4/11),差异有统计学意义(P= 0.037);在使用抗凝药物患者中,对照组硬膜下引流血肿复发率为41.17%(7/17),观察组骨膜下引流血肿复发率为7.14%(1/14),差异有统计学意义(P= 0.045)。

3 讨论

3.1 CSDH发病机制及治疗现状早在1857年发表的文章“pachymeningitis haemorrhagicainterna”首次详细描述了症状性慢性硬膜下血肿临床特征,病因及治疗方案[1]。现代研究理论认为创伤后炎症与CSDH病理过程密切相关[2]:微小的创伤导致硬脑膜表面细胞的破裂,破裂细胞释放更重炎症因子,吸引炎症细胞聚集,同时炎症因子诱导血管内皮生成因子表达,形成没有基膜的未成熟毛细血管,这些未成熟的毛细血管中内容物外渗到血肿腔中,炎症反应还将纤溶酶原和凝血酶释放入血肿腔内,纤维蛋白凝块崩解,血小板不能聚集;随炎症反应发展,最后形成血肿。CSDH发病率随人口预期寿命延长,增长趋势明显,尤其是在发展中国家[3,4]。既往对于钻孔后是否引流一直存在一定争议[5,6];Santarius等关于钻孔后是否引流的一项随机对照研究显示钻孔后使用引流管不仅安全,而且在术后6个月随访时间内时复发和死亡率降低相关[7],而后的研究更加证实CDDH患者术后持续血浆管引流很有价值,现已作为CSDH首选治疗方案。而传统的硬脑膜下持续引流术后并发症较高,达2%~37%术后复发率[8],寻求一种更好的手术方式一致都是研究的热点。

3.2 CSDH术后不同引流方式研究结果显示除开颅血肿清除术外,其他手术在治愈率、复发率、死亡率、复发率等方面并无明显统计学差异[9];现手术普遍使用的传统引流方式为硬膜膜下引流,而骨膜下引流侵入性更小,置管及取管过程中不引起血肿腔膜、蛛网膜腔膜、大脑皮质损伤,持续引流过程中不会对对蛛网膜产生刺激,脑组织复位时不无明显阻碍作用,而同时相关研究结果显示,引流效果不低于传统方式。这两种方式的有效性及安全性目前尚存在争议。Gazzeri等[10]回顾性骨膜下引流组224例患者中7.6%需要第二次手术处理复发血肿,仅3例患者出现术后并发症。黎明等[11]对80例CSDH患者随机对照试验结果显示:骨膜引流手术组在术后癫痫发生率及同侧颅内硬膜下血肿复发率显著低于硬膜下引流术,且骨膜下引流组在24小时引流更为彻底且发生过度引流发生风险更低。Bellut等[12]回顾性研究骨膜下引流与硬膜下引流两者CSDH复发率、并发症上差异无统计学意义。

本研究结果显示两种不同引流方式术后在各种并发症上总体无明显差异,结论与Bellut等12]研究结论相似,而本研究发现在口服抗凝剂或抗血小板药物的患者中,血肿复发率硬膜下引流组更高,差异有统计学意义,考虑该研究因纳入病例数较少,未对进一步分析。结合CSDH发病机理[2]考虑可能是术后硬脑膜下持续引流过程中,可能引流管对硬脑膜产生炎症刺激更明显,术后复发风险因而更高。同时亚组分析显示在高龄患者(年龄≥80岁)中,钻孔后骨膜下引流死亡风险较硬脑膜下引流组低,差异有统计学意义。而研究表明老龄人群(>70岁)发病率为普通人群数倍[13],随人口老龄化及平均寿命延长,这一群体发病率将进一步升高。而因而对于老龄患者术后引流方式选择骨膜下更为有利。同时我们也注意到本研究的局限性,虽总体样本量够大,但于亚组分析样本量数据所限,所得结论有待高质量前瞻性大样本随机对照研究加以验证。

综上,CSDH钻孔术后持续骨膜下引流,作为一种侵入性较小方式,相对于钻孔后硬膜下引流,在高龄患者中以及有出血风险患者中手术安全性更高,相比于硬膜下引流,钻孔后骨膜下持续引流并未增加手术并发症发生风险,同时该方式手术操作更为简便,具有进一步推广的临床意义。