从庙会流动看村落中的家风伦理文化

——以山西洪洞三月三“接姑姑迎娘娘”活动为例

2019-11-07王杏芝高忠严

王杏芝,高忠严

(山西师范大学 文学院,山西 临汾 041000)

中国自古以来便重视家族,“家”观念从周代起就已经产生了。《子夏易传》中,“积善之家必有余庆,积不善之家必有余殃”[1],将善恶观念、 家观念以及因果观念很好地传达了出来,可见,家与家风,从一开始就是必不可分的。自家而族而村而国,在不断扩大的层级系统中,家风、 族规、 民约和国法,都是一部庞大的伦理道德体系,也都起到规约的作用。费孝通作为中国家庭社会学的早期研究者,对家的概念作了相应界定。他指出,家是指亲子所构成的生育社群。亲子指它的结构,生育指它的功能。家族是家庭的扩大,国家则是家族的扩大和延伸。他还提出在家国同构的格局下,家是小国,国是大家,父为“家君”,君为“国父”,君父通伦的家庭伦理学观念。[2]家族不仅是家庭关系的扩大化,更是有着共同文化观念的社会组织,而家族伦理,正是为调节家族成员之间相互关系的行为规范和道德准则。[3]相应地,传统村落也因其地方性和历史感形成了村落生活伦理和规范体系,村民在这之间获得了物质满足以及精神和心理安慰,产生道德认同与道德敬畏,构筑起村落的伦理性共同体。神明祭祀作为村落活动中不可或缺的一环,其所体现出的有求必应观念与有恩必报精神在一定程度上展现了庙会过程中的伦理道德。山西洪洞“接姑姑迎娘娘”中的二位神明——娥皇和女英,正是通过人们不断地流传与祭祀,实现了当地长期以来的群体性认同。

家风是承载家族伦理道德的文化载体,对家族的稳定和发展起重要作用。家风从先秦时期的发轫,到之后的发展、 成熟与鼎盛,经历了漫长的时间洗礼,最终形成我们现在所见到的系统庞大的家风文化。相对而言,家训有广义和狭义之分,从广义上说,可分为两个方面,一方面,是指本身用来范世,但其内容多涉及家庭伦理,故在家庭中普遍流传并对家庭人格的塑造起到明显作用的载体; 另一方面,则指某些乡规民约具有家训文献的性质,家训的超个人性和超贵族性使其形成一种“社会家训”。从狭义上说,家训文献主要是记载一个家庭或家族内部长辈对晚辈的训示、 教诫或一家一族内部的有关家规族法等的文字载体。[4]由于洪洞三月三“接姑姑迎娘娘”所经村落多,涉及范围广,因此,本文所指称的家训家风,是广义上的家风伦理道德因子,即传统意义上的家风意识。本文拟从传说、 庙会流动和祭祀中的家风文化三方面论述庙会中的家风伦理道德内涵,展现家风伦理在村落庙会活动中所发生的作用。

1 传说中的家风

在洪洞三月三的走亲范围内,有很多关于二位主神——娥皇、 女英以及其他相关尧舜的神迹传说,从羊獬到历山神立庙,再到途径的小村庄,均可以听到生动的娘娘传说,在这些生动的传说故事中,孕育出丰富多彩的家风文化。

1.1 孝悌文化

中国向来遵循忠孝文化,从上层社会到普通民众,都深受其伦理道德教化的影响。孔子在讲孝与道之间的关系时指出:“用孝者人道之至德”[5]。孝是家庭、 宗族之间紧密联系的精神纽带,因此在夫妻与子女所形成的家庭核心之中,善事父母就变成了首要原则。推之而及,“事君不敢不忠,朋友不敢不信,临下不敢不敬,向善不敢不劝难,居独室之中亦不敢懈其诚,此之谓全孝。”[5]舜是孝道文化的代表,在三月三所行进的仪式圈内,舜之大孝深深印刻在人们的心中。

《史记》言舜为:“盲者子,父顽母嚣弟傲能和以孝,烝烝治不至姦。”[6]在当地的传说中,舜生于洪洞圣王村,其父顽而不敏,中年丧妻,双目失明,后又娶韩式,而韩家庄正是其后母的出生地,后母口舌不范,护犊致妒,其父过听于母,心志昏聩,不明是非,将舜赶出韩家庄。在舜被赶出韩家庄之后,却对其父母侍奉益恭,己孝妻贤以为纯孝。因此韩家庄便成了三月三走亲习俗中的重要一站。韩家庄的人们认为,即使后母不明是非,但终归是亲戚,亲戚们见了总归还是亲的,所以羊獬亲戚来到韩家庄时,这里的人们依旧列队欢迎二位娘娘。

从空间分布来看,在历山神立庙中,舜王殿的后方便是娥皇女英的寝宫,每年羊獬的三月三“接姑姑迎娘娘”活动便是到历山上来“接姑姑”,意为在清明节到来之际,接二位“姑姑”回家省亲,直到农历四月二十八给尧王过完生日之后才会回到历山神立庙上。在“接姑姑迎娘娘”仪式过程中,处处都显现出对于尧王夫妇的敬重: 羊獬启程之前二位姑姑会专门到尧王殿前拜别辞行,在历山神立庙“接娘娘”回到羊獬之后也要先给尧王夫妇请安才可以回到自己的寝宫。这些仪式过程都表明,即使此次走亲活动的主神是二位“姑姑”(河西人称“娘娘”,河东人称“姑姑”),但对于尧王,即使是娥皇女英也不能忽视作为子女的义务。这样的仪式活动不仅表现出父女之间的家庭伦理关系,也潜移默化地影响了当地父子两代的相处方式,不论是外出的儿子或是嫁出去的女儿,在庙会期间都会回到家中探望年迈的父母。三月三庙会期间,信众大都以家庭为单位上山敬香,保佑家庭和谐,平安幸福。关于二位娘娘和舜帝的孝道传说,在洪洞三月三这个特殊的时节尤其繁盛,普遍流传在途径的村庄中,因此,这是孝意识普遍发展的时期,也是村民、 信众、 政府官员增强历史记忆、 共同接受孝文化熏陶的特殊时期。

1.2 教育文化

尧王夫妇是洪洞三月三神亲系统中较为重要的人物,而尧是几个神灵之中神格最高的神,相应地,在嫁娶系统中也属于长辈的一方,因此,尧王在传说中的角色不仅是帝王,而且是父辈,在这个过程中,他对自己的儿女有所训诫与教导。传说娥皇女英在嫁舜之前,尧王为了使娥皇女英出嫁之后能够很好地操持家务、 侍奉公婆,就曾出题测试二女操持家务的能力。尧王出了三道题,分别是: 纳鞋底、 煮黄豆、 比赛赶路。(1)煮黄豆: 谁能用七根谷草将七粒黄豆先煮熟,谁就赢; 纳鞋底: 二女比试用麻绳纳鞋底,谁先纳完谁就赢; 二女出嫁: 选择车辆和马匹作为出嫁的交通工具,谁先到历山谁就赢。在当地的传说中,认为这三项都不是在比赛,而是为了让女英向娥皇学习针织技艺、 豆子煮成豆花正好孝敬老人和俩姐妹分头赶路回羊獬,途中教化更多的群众,最后的结果都是舜王的家庭稳定和谐。[7]82-86通过这三道题来测试女儿的操持能力,同时也间接地展现出尧王对女儿的教育。

另外,尧王在访贤时,看到舜耕地时只打簸箕不打牛,对他的怜悯之心深受感染,认为他是一个可塑之才,因此对舜进行了测试:

1) 口试:

帝尧问舜:“朕欲天下万民归附,当用何策?”

舜对曰:“当用三策: 其一,执一无失; 其二,行微无怠; 其三,忠信不倦。行此三策,天下自然归心。”

帝尧又问:“那么朕当今应该何事?”

舜曰:“应该事天。”

问:“应该何地?”

答:“任地。”

问:“应该何务?”

答:“务人。”

接着又问:“现在世间人情到底怎么回事?”

舜答:“人情甚不美,又何问焉?妻子具而孝衰于亲,嗜欲得而信衰于友,爵禄盈而忠衰于君,人之情乎,人之情乎甚不美,又何问焉?唯贤者为不然。”[8]317-318

2) 勇试:

口试完毕,帝尧命一位大臣把舜放进历山以北的一个阴森的树林里,看他有没有勇气走出这片令人望而生畏的树林。

帝尧和群臣早在林外等候,见舜从恶林里走出来,毫无一点惧色,都面面相觑,无不骇然。[8]318

3) 内外兼试:

第一,使九男与处,以观其外。

第二,嫔二女与舜为妻。[8]319

帝尧选择女婿和贤人的方式给了后世人一个参考的模式: 后人择婿大都对女婿进行一番试探,从其能力、 德行等方面判定是否适合做自己的女婿。这样的择婿观和选贤观是后世所推崇的,也间接地对教化民众有潜移默化的影响。尧王的择婿观从另一方面来说,也潜在地阐发出教育子女要有正确的婚恋观与合理的家庭观,这对于家庭生活的和谐幸福起到重要作用。

1.3 女德文化

在中国古代社会,主要强调妇女遵循“三从四德”。对于女德的具体实施目标,《女诫》中有:

女有四行,一曰妇德,二曰妇言,三曰妇容,四曰妇功。清闲贞静,守节整齐,行已有耻,动静有法,是谓妇德。择词而说,不道恶语,时然后言,不厌于人,是谓妇言。盤综尘移,服饰鲜洁,沐浴以时,身不坂辱,是谓妇容。专心纺织,不好戏笑,洁齐酒食,以奉宾客,是谓妇功。此四者,女人之大德,而不可乏之者也。[9]

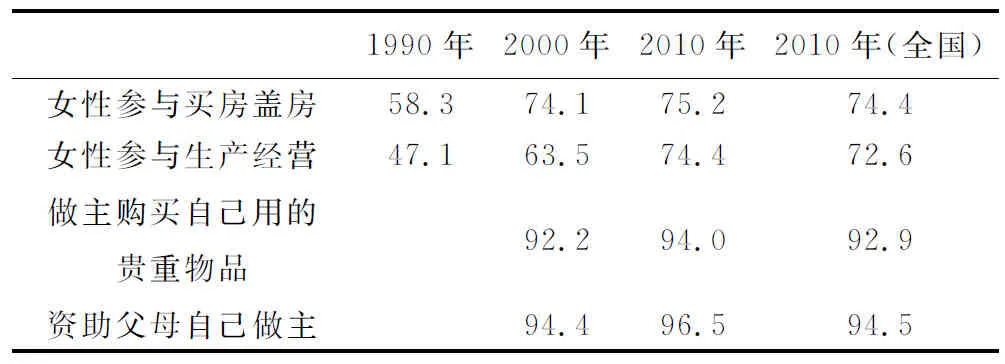

《洪洞县志》中载有《列女志》一栏,将清代以前的“节妇” “孝妇” “烈妇” “贞女” “才女”和“闲媛”一一列出,都是内含女德文化的女子,足有上百人之多。可见,人们对于女子的德行极为重视。古代社会,判断女子德行的标准较为单一,主要从节、 孝、 烈、 贞、 才、 闲等几方面来断定女子是否有德,因此具有一定的时代局限。相比古代,在现当代的中国乃至山西,妇女的地位明显提高,妇女们在家庭中的决策权、 财产所有权和支配权的比重明显增大。表 1 是山西省1999—2010年三期妇女家庭地位比较[10]19。

表 1 山西1999—2010年三期妇女家庭地位比较 (%)

由表 1 可见,山西妇女在家庭中的地位至关重要,不仅参与家庭事务的比重增大,而且也有了更多的主动权。在社会生活中,女性大多在事业上帮扶丈夫,也承担着教育子女的重任。因此,妇女群体在家庭中的影响颇为重要,女德文化的实施给家庭中其他成员以潜移默化的影响,将这些行为准则投放到子女以及丈夫身上,更有利于家庭的美满和谐。

娥皇女英是该文化圈中最具女德文化的两位女神,她们的德行以及神迹表现出女性在家庭社会中的重要性,给劳苦中的妇女相应的心理暗示,使处于当地传说圈中的妇女们纷纷效仿,以身作则,通过自己的行为方式来建设和谐的家庭生活。

传说二位娘娘嫁给舜帝之后,精心辅佐舜王,并且相互照顾舜帝的父母,受到人们的赞扬。大娘娘性格较为腼腆,二娘娘性格活泼,因此,大娘娘主要负责舜帝的家务事,将家庭内部工作做好,不让舜帝有后顾之忧。女英主要负责帮助舜帝处理政务,所以在舜帝执政期间,之所以能够将国家治理得平安和谐,少不了女英的帮衬。传说女英在回娘家途中,路过汾河,看见有水怪在作乱,就在汾河边上将水怪制服,但却因为打水怪而耽误了回家的行程,回到羊獬已经很晚了,女英怕打搅父母休息,便在唐尧故园外歇下了,第二天才到故园里给尧王夫妇请安,回到自己寝宫。(2)被访谈人: 杨碧芸; 访谈人: 王杏芝; 访谈时间: 2018年4月18日; 访谈地点: 历山神立庙内。

娥皇女英身上所负载的女德文化感染着当地的民间妇女们,她们深信二位娘娘,不论是求子、 祈福或是上香,妇女们都最为积极。她们把娥皇女英作为自己人格塑造的典范,祈求同性女神的保佑,同样希望自身的祈福能够对家庭的发展起到作用。在三月三接亲或是送亲过程中,随处可见女性“马子”(3)“马子”是当地人对可通灵的神职人员的统称。他们有神灵附体的能力,可以为二位娘娘的銮驾开路以及代替二位娘娘传话,具有震慑民众的作用。作为二位娘娘的代言者“出口”的现象。据当地老人忆述,早年只见过男的上马,没有女的。[11]这些女马子在上马之后,所有人都在其指使下磕头跪拜,在这里可以看到女性在此次活动中争取话语权、 指挥权的过程。

因此,女性在此次活动中占有举足轻重的地位,女德文化的传播和对女神信仰的虔诚使得在传说圈内的妇女们更加特殊,他们将追求生活的幸福、 摆脱现实的苦难寄托在娥皇女英身上,以求获得心理上的安慰。

2 流动中的家风

三月三走亲习俗的流动性造就了其家风意识的流动性,从古代到今朝,从羊獬到历山,不断的流动使得家风的内在因子也产生了不一样的形式。时间与空间的流动性,也使当地的家风文化在传播的过程中不断转换、 丰富,产生出了新的理念与内容。

2.1 时间流动中的家风变迁

洪洞的“接姑姑迎娘娘”活动历史悠久,从尧帝起始到今天,已经四千七百多年。时间的变迁使得走亲线路发生了变化,现代化的冲击也让这一神亲习俗变得与之前不同,但是其中所蕴含的道德伦理意识仍然存在,不仅存在于仪式之中,而且存在于香客们的主观意念之中。

古代社会,受儒家文化的影响,传统的家风表现在父慈子孝妻贤,并且从上到下,人们都遵循维护它,一代代地传承下去。现如今,社会上的信任危机、 道德危机和信仰危机的现象不断出现,都与传统家风家教的流失密切相关。[12]因此,对于洪洞三月三走亲习俗来说,其内在所蕴含的家风因素也在渐渐发生着变化,从接亲活动的宣传语中便可得知。接亲路上,随处可见“尧天舜日” “皇英淑德,尧舜文化”等字样,这些字样更加侧重于二位娘娘的灵验性和神话性,是人们对于娥皇女英的崇奉。另一方面,也有“尧天舜日和谐社会” “传承尧舜文化,守望精神家园” “富强民主”等宣传语,新时代国家主流话语的介入,使得传统的家风家训文化发生转变,习近平所倡导的社会主义核心价值观与传统的道德文化相结合,形成“人民有信仰,国家有力量,民族有希望”的社会风气。

在时间的流动中,三月三“接姑姑迎娘娘”活动所展现出来的家风观念一直存留在民众的脑海里,但是与之前相比又有所不同,家国意识的增强,家风观念的深化,是这些年来洪洞“接姑姑迎娘娘”所体现出的新内容。

2.2 空间流动中的和谐文化

三月三“接姑姑迎娘娘”活动从羊獬到历山,沿途一共经过十几个村庄,途中处处可见村庄内部对于“接姑姑迎娘娘”的欢迎条幅以及羊獬村和历山两方对于活动的内部规定。空间的流动性与家风的传播性使得相应的村规民约在各村之间形成互动,传说圈内部建构起了一套独特的伦理道德体系,并且受人尊崇,传播发展。

在出行之前,羊獬社首会在英皇双凤殿之前嘱咐“接姑姑”事宜的注意事项。以下是一份羊獬村举行三月三活动的注意事项单:

注意事项

一年一度的三月三接姑姑活动正式启动,凡参加人员应当注意以下事项:

一、 一定要服从总指挥的命令。

二、 咱们这次行动,车上都有编号,名称,不能随便乘坐。

三、 我们每经过一个村庄,上下车一定要注意安全,照顾好各自的家眷。

四、 一切接姑姑的车辆及人员,一定要服从各领队指挥。

五、 在整个往返途中,一定要有时间观念,不准喝酒。

谢谢大家配合!

从这份事项单可知,羊獬村对于接亲队伍的规定,是一种规约,也是一种共识。各村有各自的村规,但是具体到“接姑姑”这件事情上,又有相应的约定。在新庄村娘娘庙内就悬挂有“2018年三月三英皇美德亲情节”的节日条幅,龙张村更是在接亲的村庄中张贴该村娘娘庙的开光宣传报,以及各村村庙前的楹联,都是对这一规约精神的一种回应,这也正说明了此次活动有助于村际间的交流与合作。

在三月三走亲活动中,最引人注目的便是娘娘的驾楼,这是一个“流动的庙宇”[13],也是流动的庙会。驾楼作为神灵所在庙宇的空间体,在村际流动中接受各村村民的祭拜和布施,另一方面,神灵也将开过光的“吉祥锁”广为散播,这种物质性的交换与流动,集中展现在驾楼这一流动的空间中。正如阙岳所说,这种“舁神出游”活动形式,以集体行为来完成地域性禳灾敬神的空间流动,汇聚了大量的人流,伴随着人流的凝聚和行动,产生了相应的组织和规矩,并由此构建起了一个超越日常时空的社会——“流动的社会”[14]。在游神过程中,人们都期望能够在神灵经过的路上抚摸驾楼,受到娘娘的庇佑,这些信众都对来自羊獬的“亲戚”十分亲切,不论是提供“腰饭”或是留宿,都使村际之间的交流呈现出一种和谐状态。

伴随着驾楼的流动轨迹,村际之间形成了一条来往的“神路”,神路上迎送娘娘的信众们,自然而然地进入了姐妹娘娘传说的宏大历史叙事中。由此,“姑姑” “娘娘” “亲戚” “娘家” “婆家”等称呼便造就了十几个村庄之间的拟亲属关系,正是这种拟亲属关系,才使得村庄之间的联系更加紧密,冲突和矛盾也相应减少,产生空间内众人团结求福的局面。“接姑姑迎娘娘”这一仪式活动,将民众的地缘关系改建成了血缘关系,以此营造该区域内民众的和谐氛围。由此,当人群进入传说所在的历史叙事当中时,通过恢复既定的历史情境来巩固曾经的身份地位,进而来规约当下的地方社会秩序。[15]正如韩家庄作为舜后母的出生地,舜虽受后母虐待,但韩家庄依然觉得自身是亲戚中的一环,并没有因为身份的不光彩而群起反对。在活动中,韩家庄村除了接待羊獬、 历山的亲戚之外,还在其村落内部由上到下进行文化教育,从而产生了颇具规模的小学生锣鼓队。在这样的状况下,横向的空间流动与纵向的代际传承共同铸就了和谐家风的道德伦理建设,传说圈内形成了广泛的“和”意识,指引着人们的日常社会生活。

3 祭祀中的家风

祭祀是社会生活中最为常见的仪式内容,其与祭拜的不同之处在于: 祭拜是民俗文化学中“祭祀文化”的一类,表达对祖先的慎终追远与尊崇,祀祖的同时,还伴随有族谱、 家谱以及族规的产生,来约束宗族社会; 祭祀的对象则是神灵,人们敬畏神灵的心理和观念是祭拜行为得以产生的重要因素。[16]3-4在洪洞三月三“接姑姑迎娘娘”活动中,二位娘娘既有宗族式的拟亲属关系,又是神灵化的象征,在这里,祀与拜相结合,缔造出了独特的伦理道德风尚。

3.1 地缘层级中的群体祭祀

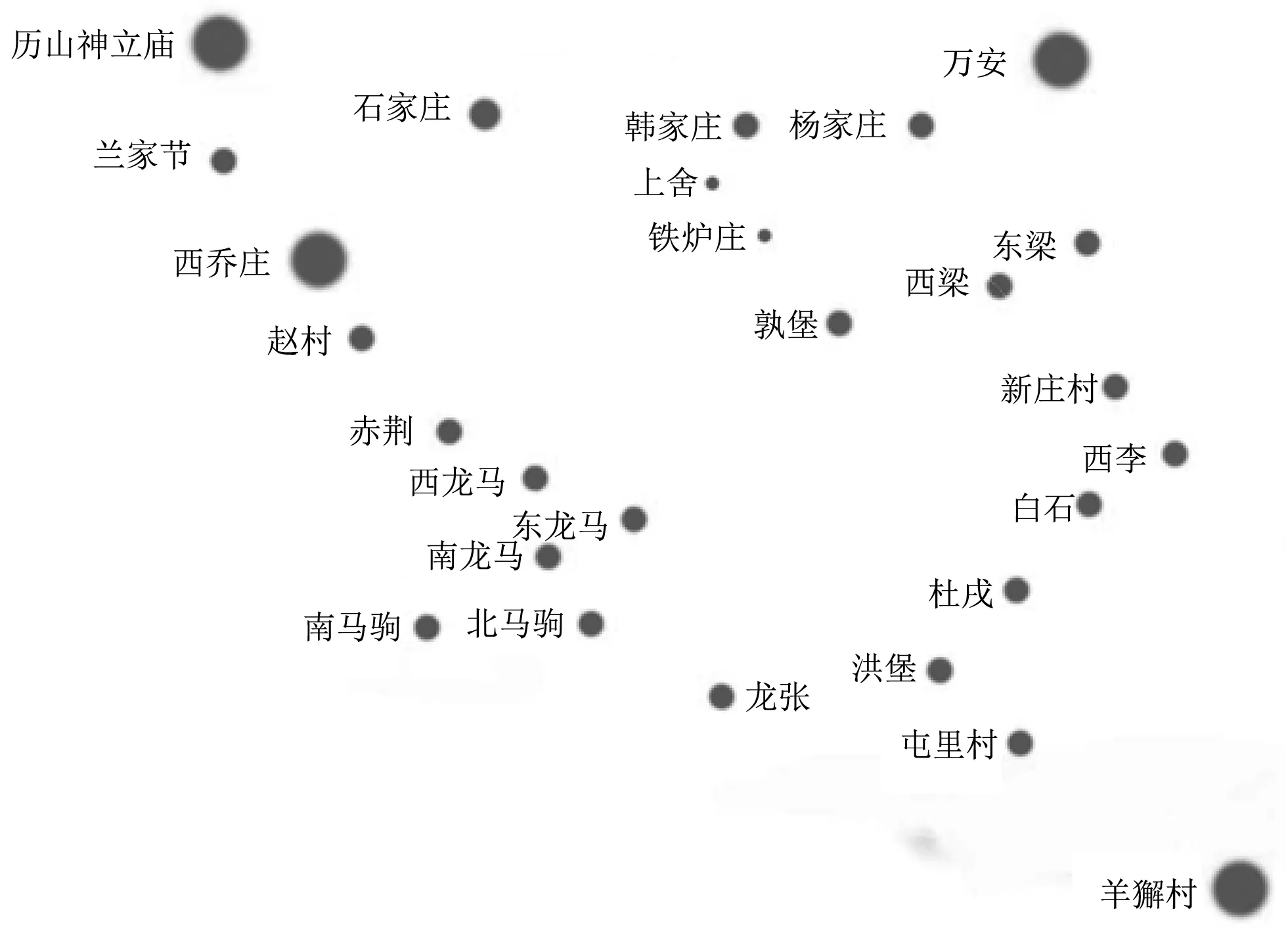

在三月三走亲活动中,途径村庄均有大大小小的娘娘庙,人们以这些庙宇为核心,形成了层级性的祭祀空间。陈泳超认为,“仪式圈”是相对于“祭祀圈”而提出的概念,表示这一活动所体现出的地理区域范围,从中也可知二妃信仰的祭祀空间。[7]102-104这里将二妃信仰圈内的庙宇分布和祭祀空间的范围概括如下(详见图 1,圆点大小表示祭祀范围的大小)。

由图 1 可知,该区域内形成了以羊獬、 万安、 历山神立庙和西乔庄为中心点的圈层结构,并且,在实际活动过程中,其余的村庄或是稍作停留,或是路过祭拜,只有这四个中心点的信众最多、 祭祀时间较长。据民国六年《洪洞县志》载:“娥皇女英庙四,一在县东门外; 一在县南羊獬村; 一在县西万安镇北门外; 一在县西英山上,又名英山神祠。”[17]18可见,娘娘信仰是以羊獬和历山神立庙为起点和终点,途径西乔庄和万安两个中心点,按照迎送娘娘的路线形成的大小不同的地域空间。

图 1 娘娘庙分布图

在“接姑姑迎娘娘”的地缘祭祀空间中,祭祀群体的凝聚力随地缘层级的大小而变化,途中路过的村级祭祀空间因地域的狭小人流量最少,信仰群体也最稳定; 西桥庄和万安因覆盖面有所扩展,产生了娘娘信仰与其它宗教的竞争与融合,信仰群体更为冗杂; 在以羊獬和历山为核心的祭祀群体中,覆盖范围包括祭祀圈内外的人群,人数最多,流动性最大,同时祭祀规模和群体力量也呈现出最大化的特点。在祭拜的过程中,各祭祀空间也实现了本地与“他者”之间的群体性认同。在“接姑姑迎娘娘”活动中,信仰圈内的人互道亲戚,而不懂规矩地称“阿姨、 叔叔”的人,被认为是娘娘信仰之外的“他者”。只有跟随队伍、 互道亲戚、 吃过“腰饭”、 拜过“娘娘”的人才可以被祭祀群体接纳,以礼相待。可以说,这是本地人与他者之间的冲突,同时也是使他者进入本地信仰系统的一个通道,只有这样,他者才会成为信仰圈内的人,否则,终究是被排斥的一方。

在地缘层级的群体性祭祀中,可知信仰圈对“他者”的接受,在这个拟亲属体系下,河东河西组成的大型宗族系统对外界的认知和接纳,加固了层级之间的睦亲观念和自我认同,为家庭生活创造了一个良好的外部环境。

3.2 拟亲属网络中的家庭祭祀

受传统家庭结构的影响,中国的祭祀方式主要是家庭祭祀进而成为家族祭祀,在家族范围不断扩大的同时,家族的祭祀活动逐渐成为庙会,形成一种公共祭祀行为。家庭祭祀的主要对象是祖先,以及长存于家庭之中的门神、 灶神等各位俗神。由于三月三“接姑姑迎娘娘”活动是一场大型的走亲活动,因而便具有庞大的拟亲属体系,娘家与婆家、 父亲与夫君,都是家庭社会中不可缺少的角色。二妃拜尧王、 舜王拜尧王、 后人拜二妃成了这一活动不变的祭拜方式。在满载二妃信仰的文化圈中,人们自认为自己是尧王夫妇(河东人)、 舜王和二妃的后代(河西人),因此,祭拜二妃是理所当然的家族祭祀。在走亲过程中,每到一个娘娘庙,社首作为一个家长式的角色在祭拜次序中处于首位,随着一系列仪式活动的进行,最后才是众村民迎送娘娘的跪拜。这表现出家庭祭拜仪式中的伦理次序,表明地位不同的家庭成员在日常的家庭活动中各司其职,才能保持家庭的长久稳定。

历时三天的“接姑姑迎娘娘”活动,使得途径村庄的“腰饭”成为活动中的一大特色,相应地,在夜晚留宿村庄时,村里的家庭之中均供奉有二位娘娘的塑像。每月逢初一、 十五会对二妃进行祭拜,在三月三这一活动时空下,三餐之前均会行叩拜礼,意为娘娘先吃,后人才可吃,否则视为不敬。在这里,二位娘娘是被当做祖先来看待的,敬祖,成为三月三时空下最基本的思想,次序性是其实践的行为方式。将二妃的塑像请回家中,不仅给了二位娘娘一个在家庭中的位置,而且满足了家人对于娘娘的敬畏之情,不断重复的祭祀与跪拜行为,使人产生对于家庭的归属感。家是比村落更小的区域,在这个区域活动中,家庭性的拟亲属关系更加强化,人们的敬祖观念随之增强,也加强了对家庭的归属感和凝聚力。

家庭祭祀体现的是对祖先的敬畏之情,也表现出家庭祭祀活动中严格的次序伦理规范,而尊祖敬宗与长幼有序是儒家伦理所倡导的,也普遍存在于各种古籍文献之中。《孝经·开宗明义章》载:“子曰: 夫孝,德之本也,教之所由生也。”[18]《戒诸女及妇书》说:“及其生也,思存于抚爱其长之也,威仪以先后之,礼貌以左右之……孝顺以内之,忠信以发之,是以皆成而无不善。”[19]可见,敬畏与规范是与孝道相连的家风因子,共同构建着三月三走亲活动的道德空间。

3.3 神缘关系下的个体祭祀

在二妃信仰空间中,除了有大部分陪同“接姑姑迎娘娘”队伍的祭拜者之外,还出现了一些独特个体,相对于大众的祭祀来说,他们的祭拜更有目的性,祭祀方式也更显独特性。例如: 求子的祭祀仪式是夫妇携同来到娘娘面前上供烧香进行祭拜,祭拜之后将二位娘娘脚下的婴儿鞋带走一双,拿回家后放到被褥下,待生产之后再将鞋子还愿到娘娘庙里。这其中承载的是家族的兴旺以及对个体生命的期待。另外,婴儿出生后,一些家庭会将孩子的“锁”记在娘娘庙里,直到12岁“开锁”之日再到庙里祭拜开锁,意为孩童时期的孩子抵御邪恶势力的能力较低,身体瘦弱,将代表自身的锁寄放到娘娘庙里,二位娘娘便会保佑孩童健康长大,不受病魔的干扰。这时娘娘与个人建立了一种特殊的联系,当婴儿的“锁”记到娘娘庙里的时候,婴儿身上便多了一层身份——娘娘的弟子,因此受到娘娘的保护与庇佑。中国传统的有恩必报的道德观念造就了这种“还愿”式的谢神祭,使得人们在求的过程中体验到了对神灵的道德敬畏,在还报时又实现了区域内的道德认同。

有了神仙的加持,孩童的家人以及孩童自己在现实的社会生活中便会有意识地对自己进行相应的约束,从日常生活中的节俭到交友的慎重、 玩耍有度、 对长辈的尊敬等,都是将圣灵敬畏内化为对自身的规范意识,实现本我的行为自律。因此,个体性的祭祀给人们形成的是一种长期存在的潜意识,即规约自己的行为,才可受到娘娘的护佑,否则将会得到惩罚。对娥皇女英的个体性祭祀行为,显现出了娘娘信仰中的自省意识,人们在得到娘娘护佑的同时形成对自身思想的潜在约束。一种由内而外的规约形式产生了,这便是我们所说的制度伦理。

4 结 语

从先秦到清代以来,家风文化经历了从口头传播到文献传播的过程,对家庭以及家族的长远发展起到了重要作用。庙会作为村落中最为活跃的一个空间体,是家族社会发展到一定阶段的产物,它既涵盖了广阔的空间性,又承载着传承的时间性,并对村落的社会组织起到整合作用,从而产生了相应的伦理制度,使得家族内部的仪式活动长期延续,组织内部形成统一的文化自觉,村落内部也具有对自我传统的文化主体性。

在三月三走亲习俗中,家风伦理道德因子的传播使得庙会活动有序进行,民众之间的社会关系呈现一种“和”的氛围,孝道、 女德、 规范、 和睦等观念在“娘娘”信仰的时空下更为突出。在庙会的流动进程中,产生出由神到人、 由内到外、 由独特个体到大面积群体都共同遵守的道德伦理空间,凝聚出一个具有拟亲属特质的家族伦理体系,将庙会活动与民众行为规约在一个潜在的道德系统之中,实现新的自我认同。如此看来,庙会的活动过程中饱含着大量的家风因子,并潜在地进行家风伦理体系建构,在一定程度上实现家国观念的联结。对于村社来说,每年的走亲活动是巩固村际关系的一次机会,同样也是广阔地域内信众们的新一轮自我认同,这不仅使文化圈内人们的思想再一次洗礼,而且也推动了家风道德伦理的传播,共同促进了整个社会的和谐发展。