实体企业金融化与企业创新能力

2019-11-06倪志良张开志宗亚辉

倪志良,张开志,宗亚辉

(南开大学 经济学院,天津 300071)

内容提要:近年来,实体企业金融化趋势日益凸显,深刻冲击企业资产配置决策,从而使企业创新能力提升面临新的挑战。本文基于微观企业视角,构建演化博弈理论模型研究企业金融化过程及对企业创新能力的影响机制,并基于我国非金融类A股上市公司数据,采用固定效应模型和IV-GMM估计方法对其进行检验,结果表明:金融化显著抑制企业创新能力,金融化程度越高,其创新能力越低。且该影响因企业的融资约束状况不同而存在差异,融资约束严重的企业,金融化对其创新的抑制效应更显著;融资约束宽松的企业,金融化对其创新的抑制效应相对弱化。进一步研究发现,金融化对企业主营业绩具有负向冲击,不利于其长期成长。因此,应优化创新激励政策以引导企业创新行为,完善金融监管体系以防范系统性金融风险,缓解企业融资约束以避免企业过度金融化。

一、引言与文献综述

20世纪70年代以来,世界经济在新自由主义思潮与经济全球化趋势影响下呈现显著的“经济金融化”特征。随着对外开放度的增加,中国经济也深受影响,经济金融化程度不断加深[1],深刻冲击着企业的投资选择行为。20世纪90年代初,深圳经济特区的实体企业最先突破主业、试水金融资产投资,分享金融行业高额利润,随后其他地区的实体企业相继效仿,“经济金融化”现象初见端倪。尤其在2008年金融危机后,实体企业“脱实向虚”势头愈发凸显,以至中国近几年来的“经济金融化”趋势持续加剧。

“经济金融化”在微观层面表现为“企业金融化”。“企业金融化”这一概念自20世纪初被广泛使用以来,尚未得以清晰界定,但至少具有两方面内涵:从行为角度,企业资产更多地配置于金融投资而非传统生产性经营活动;从结果角度,企业利润更多来源于非生产性经营业务投资和资本运作[2]。适当的企业金融化可能利于缓解企业融资约束,提升经营质量和运营能力,然而,金融投资一旦过度挤占有限的企业资源,势必造成生产经营性业务的投资不足,尤其可能引发企业创新能力“滑坡”[3]。实体经济与虚拟经济“冷热不匀”之格局加大了实体企业技术创新和宏观经济高质量发展的困难[4]。深入分析实体企业金融化过程及对企业创新能力的影响机制,并进行实证检验,有助于引导和激励实体企业资本“理性回归”主业、专注创新能力提升,同时为经济下行压力下中国实体经济实现“脱虚向实”提供微观理论基础和经验证据。

关于企业金融化问题的研究文献,大致可分为三类。第一类文献从企业金融化现象的特征、形式和演变等角度对企业金融化的概念和内涵进行归纳,虽然在界定上有所区别,但存在以下共识:企业金融化伴随着实体经济部门对金融投资活动的增加,且金融投资收益在企业利润中占比提高[5]。第二类文献研究企业金融化的动机,相关研究显示企业金融化主要基于四类动机:企业或基于预防性动机,持有部分现金或短期金融资产以对冲价格风险和汇率风险,应对外部环境(如经济政策)不确定性等造成的负面冲击[6],这种行为引发了企业内部金融资产总量和结构的变化[7];或基于资本运作提升动机,借助金融市场和资本工具,降低融资成本,提升资本流动性和资本效率[8];或基于“实体中介”动机,一些生产率低但容易获得银行贷款的企业,将其从银行获得的贷款转贷给受到银行融资“歧视”的企业,由此扮演了企业金融化现象中的媒介角色;或基于资本套利动机,实体企业普遍对投身金融投资活动充满热情,自然地偏离了企业主营业务,根源在于金融投资活动获利周期相对较短的特征备受实体企业经理人青睐[9]。进一步地,上述动机还可能因为企业业绩不同而存在差异,高业绩企业更容易表现为“富裕”动机,低业绩企业则表现出“替代”动机[10]。多样化的企业金融化动机一定程度上解释了企业金融化现象的产生和变化,也有助于理解企业金融化导致的经济后果。相应地,部分学者从经济增长、经济结构、就业状况、金融市场稳定、产业布局、行业收入分配差距等宏观层面,研究了企业金融化的经济后果,大多认为金融化具有一定的负面效应[11-12]。而微观层面的探讨,则主要聚焦于研究企业金融化对投资效率的影响,分析企业金融化与负债的关系,刻画企业资产配置对金融化的反应等[13-14]。

除了从以上视角研究企业金融化之外,第三类文献研究了企业金融化与企业创新的关系,但争议尚存。关于企业金融化对其创新的影响,学术界所持观点大致归为三种:促进作用,抑制作用,促进作用或抑制作用具有不确定性①。第一种观点认为,企业将资本合理配置于金融投资有利于技术创新。资本市场不仅可以为企业创新提供规模性融资,而且对企业创新具有长效性激励并分散创新活动的风险[15]。一方面,企业金融化可在一定程度上促进企业资源流动,如果企业发现合适的实业投资机会,可以低成本将金融资产变现以补充实业投资[16],换言之,企业金融化的融资便利效应拓展了融资渠道,企业得以获取更充裕的资金进行技术创新并持续改善经营业绩[17]。另一方面,正因为金融投资活动使企业具有了资金流动性优势,从而平滑了企业经营风险,间接地稳定了经理人对企业创新的预期,这对企业创新投入来讲具有长效激励[18]。第二种观点认为,理论上金融资产和实体资产在既定资源约束条件下存在替代关系,本质上属于投机行为的实体企业金融投资活动对创新投入存在“挤出效应”。面对金融投资明显的利差优势,实体企业管理层在高收益驱动下自然倾向于调整投资项目的优先顺序[19],将资金大量用于金融投资,“挤出”创新投资,企业创新能力受到抑制[20]。甚至有学者将企业金融化比作可复制和强化的病毒,不断占据企业内部资源,导致实体业务由盛而衰、实体经济由高走低[21]。在长期来看,这种“挤出效应”和“抑制作用”更为严重,由于过度追逐短期回报而忽视对长期经营有利的创新活动,实体企业的研发动力和研发能力将日益萎缩[3]。不仅如此,企业经营目标也可能由规模扩张转向追求短期利润最大化,在该目标的激励下,职业经理人更有动机配置盈利周期较短的金融资产。同时,企业治理结构随之变化,投资决策逐渐服从金融资产的流动性原则而非生产性资本的自主性原则,弱化对企业创新研发的激励[22]。关于企业金融化对其创新影响的研究似乎不仅局限于“非黑即白”的结论,第三种观点认为实体企业金融化对其创新的影响具有不确定性。由于企业研发活动具有周期长、成本高和风险大等特征,企业通常具有平滑研发创新风险的动机[23],反映在企业研发资金层面,企业不仅需要借助内部现金流为创新活动提供资金[24],也依赖金融市场这一外部融资环境[②,25]。但实体企业金融化行为能否在金融市场上获利?这既取决于企业的金融资产配比,又受到金融行业和房地产行业的盈利状况影响[26],可见,实体企业金融化能否影响创新需要视外部环境而定。即使在企业内部,这种不确定性的影响因素依然有迹可循。相关研究发现实体企业存在最优的金融化程度和金融化渠道,从这个角度看,企业金融化程度差异和路径差异都使得实体企业金融化对企业创新的影响存在不确定性[10]。这种不确定性还与企业自身投资效率有关,实体企业金融化对创新投资的“挤出效应”与投资效率存在非线性关系,企业所处的投资效率区间决定了这种影响方向是促进还是抑制[14]。也有学者验证了多样化的金融化动机对企业创新影响的不确定性,金融资产本身兼具投资属性和流动性储备属性,若企业仅以调节资金为目的,在资金富裕时买入金融资产,在资金紧张时卖出金融资产,并不对企业创新产生负面影响,相反地,若以牺牲实体经营机会而追逐高收益为动机,负面影响出现的风险极大[27]。还有学者巧妙地从跨期角度验证了企业金融化对创新能力影响的不确定性,发现金融资产配置降低了当期的企业研发创新,但助推了未来期的企业研发创新,原因在于当企业将当期的资金更多配置于金融资产,虽然挤占了当期的创新投入,但金融资产在未来期的获利又补充了未来期的创新投入[20]。

本文基于微观企业视角,构建演化博弈理论模型以研究企业金融化过程及对企业创新的影响机制,并基于我国非金融类A股上市公司数据,采用固定效应模型和IV-GMM估计方法,经验验证实体企业金融化对企业创新的影响。

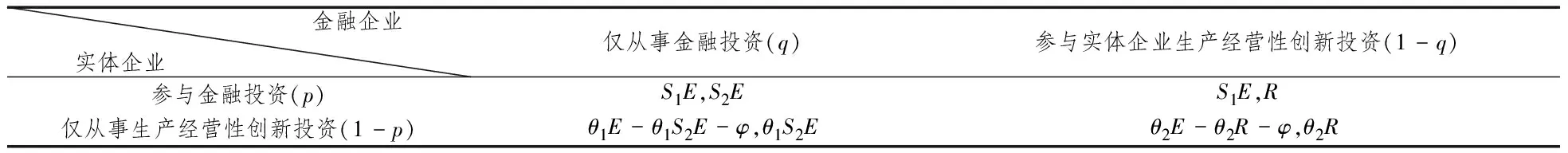

表1 实体企业与金融企业非对称博弈得益矩阵

二、理论分析与研究假设

(一)演化博弈模型假设与构建

实体企业金融化反映了企业从生产行为向非生产行为转变并参与金融市场的过程,该过程中实体企业经营决策既要参照自身资源禀赋、盈利能力等状况,又不得忽略同类企业的参与度、房地产等金融类企业的反应以及市场的动态变化。可见,分析实体企业金融化与企业创新能力的关系问题需要在动态的市场情境和企业博弈关系框架下进行,演化博弈模型恰好为之提供理论基础和分析工具。本文基于演化博弈理论,参考并拓展鲁春义和丁晓钦(2016)[28]分析经济金融化的演化博弈模型,进一步将企业创新作为企业经营性生产行为纳入经济金融化的分析框架。

模型假定:第一,企业类型假定。市场中所有企业仅分为两类:实体企业和金融企业,分别主要从事生产性经营业务和金融监管部门授权的金融业务。前者包括创新性生产经营业务(主要指研发活动)和非创新性生产经营业务,后者包括实体企业通过配置金融资产从而在金融市场上获利的行为。实体企业金融化行为对于金融企业而言是一种竞争性分利,两类企业的市场策略行为都受对方约束,具有博弈关系属性,考虑双方市场势力不同,二者在长期符合非对称演化博弈特征。第二,资源配置假定。实体企业资源既定,固定比例F的资金既可投资于企业创新,也可投资于金融行业,剩余比例资金(1-F)被用于实体企业非创新性生产经营业务。为比较实体企业金融化与企业创新行为的关系,模型忽略(1-F)部分,而只比较实体企业资金在金融投资和创新投资间的分配。那么实体企业仅面临两种策略选择:(参与金融投资,仅从事生产经营性创新投资),金融企业也面临两种策略选择:(仅从事金融投资,参与实体企业生产经营性创新投资)。第三,企业性质固定假定。短期内,实体企业能够参与金融投资,但不能转变为金融企业;金融企业可以参与实体企业生产经营性创新投资,但不能转变为实体企业。第四,有限理性假定。实体企业和金融企业均为有限理性,同时期的策略选择同时发生,后一时期的策略选择依据上一期选择结果进行适应性调整。第五,企业占比假定。实体企业中,参与金融投资的企业占比为p,仅从事生产经营性创新投资的企业占比为1-p;金融企业中,仅从事金融投资的企业占比为q,参与实体企业生产经营性创新投资的企业占比为1-q。第六,得益假定。社会初始禀赋为E,金融企业参与实体企业生产经营性创新投资的利息收益为R,市场中部分企业或全部企业从事生产经营性创新投资时社会财富倍增为θ1与θ2,实体企业和金融企业从事金融投资时,其对社会禀赋的分利水平分别为S1与S2,实体企业开展经营性创新投资需要额外承担成本φ,以代表创新行为面临的不确定性成本。由上述假设可获得实体企业和金融企业博弈收益矩阵(见表1)。

表1显示四种收益状况:实体企业与金融企业分别选择参与金融投资和仅从事金融投资,双方得益取决于社会初始禀赋和分利水平,分别为S1E与S2E;实体企业仅从事生产经营性创新投资,金融企业仅从事金融投资,那么金融企业得益为θ1S2E,实体企业得益为θ1E-θ1S2E-φ;实体企业参与金融投资,金融企业参与实体企业生产经营性创新投资,实体企业的得益为S1E,金融企业的利息得益为R;实体企业仅从事生产经营性创新投资,金融企业参与实体企业生产经营性创新投资,两者得益分别为θ2E-θ2R-φ和θ2R。

实体企业参与金融投资的期望得益为:

B11=qS1E+(1-q)S1E=S1E

(1)

实体企业仅从事生产经营性创新投资时的期望得益为:

B12=q[θ1E(1-S2)-φ)]+(1-q)[θ2E-θ2R-φ]

(2)

从而所有实体企业的期望得益为:

B1=pB11+(1-p)B12=pS1E+(1-p){q[θ1E-θ1S2E-θ2E+θ2R]+θ2E-θ2R-φ}

(3)

考察不同策略选择下实体企业和金融企业在同类企业中占比的动态变化:

实体企业金融投资行为的动态复制方程③为:

D(p)=dp/dt=p(B11-B1)=p(1-p)[(S1E-θ2E+θ2R+φ)-q(θ1E-θ1S2E-θ2E+θ2R)]

(4)

同理,金融企业仅从事金融投资的期望得益为:

B21=pS2E+(1-p)θ1S2E

(5)

金融企业仅参与实体企业生产经营性创新投资的期望得益为:

B22=pR+(1-p)θ2R

(6)

因此,所有金融企业的期望得益为:

B2=qB21+(1-q)B22=q[pS2E+(1-p)θ1S2E]+(1-q)[pR+(1-p)θ2R]

(7)

那么,金融企业金融投资行为的动态复制方程为:

D(q)=dq/dt=q(B21-B2)=q(1-q){[p(S2E-θ1S2E-R+θ2R]+(θ1S2E-θ2R)}

(8)

(二)实体企业与金融企业的演化稳定策略分析

有限理性的实体企业和金融企业,对于社会初始禀赋约束、企业分利技术约束、企业占比情况等信息了解程度有限。两类企业在实践中重复博弈,根据当期既得利益追求自身边际利益的改善,不断用“较满足的事态代替较不满足的事态”,最终实现动态平衡。博弈双方倾向于保持动态平衡状态下的演化稳定策略,没有单独改变自身策略的动机。探求实体企业金融化行为的演化稳定与金融企业参与实体企业经营性创新行为的演化稳定可进一步刻画二者长期博弈关系。

1.实体企业金融化行为的演化稳定策略分析

由演化稳定策略理论可知,令D(p)=0可求得实体企业演化博弈的潜在平衡点,即p*=0(实体企业全部从事生产经营性创新投资)和p*=1(实体企业全部参与金融投资)为两个可能的稳态点,此时D(p)不再随时间发生变化。由(4)式可知,实体企业的演化进程同样受q约束,且分界点为:

q*=1-{[θ1(1-S2)+S1]E+φ}/[θ1S2E-(θ1E-θ2E+θ2R)]

(9)

由于[θ1(1-S2)+S1]E+φ为正数,(9)式符号取决于[θ1S2E-(θ1E-θ2E+θ2R)],易得零点为:

S2=(θ1E-θ2E+θ2R)/θ1E=S2*

(10)

金融企业分利水平S2影响q的符号从而实体企业动态复制方程变动方向,即实体企业参与金融化的程度。考察分界点q*附近的演化趋势:(1)在分界点q*处,D(p)=0,无论S2取何值,实体企业占比处于稳定状态,此时金融企业仅从事金融投资的比例为1-{[θ1(1-S2)+S1]E+φ}/[θ1S2E-(θ1E-θ2E+θ2R)],实体企业仅从事生产经营性创新投资与参与金融投资的收益无差异。(2)在分界点q*的左侧,必有q

2.金融企业参与实体企业经营性创新行为的演化稳定分析

由演化稳定策略理论可知,令D(q)=0可求得演化博弈的潜在平衡点,即q*=0(金融企业均参与实体企业生产经营性创新投资)和q*=1(金融企业全部从事金融投资)为两个潜在稳态点。由(8)式知,金融企业的演化进程受p约束,且分界点为:

p*=1-(S2E-R)/(S2E-θ1S2E-R+θ2R)

(11)

考虑金融企业的主业为金融投资,本文假定(S2E-R)>0,金融企业仅从事金融投资的分利高于参与实体企业经营性创新投资的得益水平,从而只需判断(S2E-θ1S2E-R+θ2R)的符号。不难发现,金融企业的分利水平S2影响p的符号从而金融企业动态复制方程的变动方向,即金融企业参与实体企业经营性创新投资程度。考虑分界点p*附近的演化趋势,(1)在分解点p*处,当p=p*时,D(q)=0,无论S2取何值,金融企业在两种策略间的企业占比稳定,实体企业参与金融投资比例为p*=1-(S2E-R)/(S2E-θ1S2E-R+θ2R)时,金融企业从事金融投资或参与实体企业生产经营的创新投资的收益无差异。(2)在分界点p*的左侧,p

(三)研究假设

依据实体企业与金融企业行为的演化稳定分析可知,实体企业在参与金融化与仅从事生产经营性创新投资之间的策略选择呈现动态变化,其金融化动机取决于金融企业分利水平,金融化行为随分利水平不同而变化。既定资源禀赋下,若实体企业将更多资本配置于金融投资,则用于生产经营性创新投资的实物资本投资相应缩减,实体企业金融化对创新投资难以避免地产生“挤出”效应[29],从而可能在结果上抑制企业创新能力。但实体企业金融化也会增加企业资金的灵活性,相对于变现能力差、不可逆的实物资本,金融资本具有较强的变现能力及较低的调整成本,当生产经营性创新投资出现资金短缺时,实体企业可将流动性较强的金融资本变现,缓解融资约束,弥补创新投资[30]。本文基于实体企业金融化对企业创新能力影响的不确定性,提出如下假设:(1)假设H1:实体企业金融化对企业创新能力存在抑制效应,实体企业金融化程度越深,企业创新能力越低。(2)假设H2:实体企业金融化对企业创新能力的影响因融资约束不同而存在差异。融资约束宽松的实体企业,金融化对其企业创新能力的抑制效应相对较小,融资约束严重的实体企业,金融化对其企业创新能力的抑制效应相对较大。当实体企业面临较低的融资约束时,企业资源不仅可以满足生产经营性创新投资的需求,还可以部分用于金融投资,降低主营业务未来发展可能遇到的外部融资依赖。(3)假设H3:实体企业金融化对企业主营业绩存在负向冲击,制约企业的长期成长。

三、实证策略

(一)实证模型设定

1.基于理论分析和研究假设,本文设定面板计量模型检验实体企业金融化对企业创新能力的影响,验证假设H1:

RIit=α0+α1FINit+α2CONTROLjit+τt+ξi+εit

(12)

考虑本文使用的样本包含所有截面单元,难以排除截距项与解释变量的任意相关性,因而选择固定效应模型。模型中被解释变量RIit代表第i个行业的公司在第t年的创新能力,解释变量FINit代表第i个行业的公司在第t年的企业金融化程度,CONTROLjit代表第i个行业的公司在第t年面临的第j个控制变量,τt和ξi分别代表时间固定效应和行业固定效应,εit代表随机扰动项。

2.进一步考察不同融资约束情况下,实体企业金融化对企业创新能力的影响,验证假设H2。在基准模型中加入实体企业金融化程度与融资约束④的交互项,改进的计量模型如下:

RIit=β0+β1FINit+β2FINit×SFit+β3CONTROLjit+τt+ξi+εit

(13)

SFit代表第i个行业的企业在第t年面临的融资约束,当SFit取值为1时,代表企业面临宽松的融资约束,SFit取值为0时相反。若FINit×SFit的系数β3为正,说明宽松的融资约束会弱化金融化对企业创新能力的抑制效应,否则会加强实体企业金融化对企业创新能力的抑制效应。

3.为考察实体企业金融化对企业主营业绩的影响,验证假设H3,构建计量模型如下:

MBit=θ0+θ1FINit+θ2CONTROLjit+ωt+ηi+εit

(14)

模型中被解释变量MBit代表第i个行业的企业在第t年的主营业务收入,ωt和ηi分别代表时间固定效应和行业固定效应,其他变量的含义不变。

(二)变量选取及说明

1.实体企业创新能力。该变量的衡量标准较多,代表性观点主要从创新投入和创新产出两个角度进行衡量。从创新投入角度衡量的观点通常采用研发密度即“企业当期研发投入与主营业务收入之比”作为创新指标。也有学者采用“企业无形资产占企业总资产的比重”进行衡量。还有学者采用“R&D投入费用与企业总资产的比值”衡量企业R&D的投入强度,这类观点认为R&D投入对企业技术创新绩效具有决定性作用。从创新产出角度衡量的观点普遍将实体企业申请专利数量作为衡量企业创新能力的标准。本文基于创新产出视角,选用企业申请专利数量对数(RIit)、企业外观设计创新专利数量对数(RIOit)、企业发明专利数量对数(RIIit)衡量实体企业创新能力,这三类指标可反映三个不同层次的实体企业创新能力。

2.实体企业金融化程度。现有研究关于企业金融化的衡量标准基本一致,采用企业期末各类非货币性金融资产占总资产比重衡量,其中各类金融资产包括交易性金融资产,持有至到期投资净额,发放贷款及垫款,投资性房地产净额,可供出售金融资产净额,应收股息,应计利息[10]。

3.实体企业主营业绩。本文借鉴Jian & Wong(2015)[31]的研究,采用t年度公布的剔除金融投资收益的资产收益率来衡量企业t-1年的主营业务收入,计算公式为MBit=(营业利润-投资收益-交易性金融资产+公允价值变动+对联营企业与合营企业的投资收益)/总资产。

4.实体企业融资约束。融资约束(SFit)是指相对于企业投资机会,企业获得资金的难易程度。本文参考鞠晓生等(2013)[32]研究,采用SA指数(下文用SFit表示)衡量融资约束程度,该指数的明显优点在于不包含具有内生性特征的融资变量,但与KZ指数和WW指数等得出的结果同样稳健。其计算公式如下:SFit=0.043×size2-0.737×size-0.04×term,其中SFit为企业面临的融资约束,Size代表以企业总资产对数衡量的企业规模,term代表企业成立年限,即用当期时间减去企业注册时间。该指标的含义是SFit负绝对值越大,融资约束越严重。本文将融资约束分为两类,令SFit中位数以上样本取值为1,代表融资约束严重,其他样本取值为0,代表融资约束宽松。

5.其他控制变量。本文参照现有研究,在模型中控制了影响实体企业创新的其他因素,主要涉及外部环境企业治理、财务特征等层面的因素。其中,企业规模(Size)用总资产的自然对数衡量;投资机会(Inv_opp)用(t年度主营业务收入-(t-1)年度主营业务收入)/(t-1)年度主业收入表示;产权性质哑变量(Nat_pro),如果企业属于国有企业,该变量赋值为1,否则为0;领导权结构哑变量(Str_boa),如果董事长和总经理由同一人兼任,则赋值为1,否则为0;董事会规模(Boa_siz),以董事会人数的自然对数值表示;股权集中度(Own_con),用前三大股东的持股比例总和表示;独立董事占比(Pro_ind),用董事会中的独立董事人数占比衡量;机构投资者持股比例(Ins_tow),采用机构投资者持股份占总股份的比例表示;经营者持股哑变量(Exe_sto),若经营者持股则赋值为1,否则为0;负债率(Lia_rat),采用负债总额占资产总额的比例衡量。

(三)数据选择及描述性统计

1.数据来源。由于企业金融化主要发生于大中型实体企业,上市公司是大中型企业的重要代表[33],且2008年之后中国企业金融化趋势明显,本文选择上海证券交易所和深圳证券交易所2008-2014年A股上市公司相关数据作为初始样本。按照证监会的分类标准⑤,筛选不含金融行业和房地行业公司的子样本,并剔除缺少关键变量的样本,剔除不符合逻辑关系的样本以及财务数据、企业特征数据不完整的样本,同时对所有连续变量采用Winsorize法作上下1%分位的缩尾处理,以此控制潜在异常值的影响,最终获得9867个公司年度观测值。本文实证数据来源于Wind数据库,国泰安CSMAR(China Stock Market & Accounting Research Database)经济金融研究数据库以及中经网统计数据库。

2.变量的描述性统计。表2报告了各变量的描述性统计结果。被解释变量企业申请专利数量的对数(RIit),最小值为0,最大值为5.6204,可见样本中上市公司的专利对数极值较大,其标准差为1.5427。进一步考察专利对数的非参数核密度分布,发现其在中位数附近呈现正态分布特征,对不同创新水平的企业样本值具有连续覆盖特征,具有可研究性。企业金融化程度(FINit)的最小值为0,最大值为0.3262,中位数为0.0013,表明仍有部分企业未进行金融资产配置,同时有超过50%的样本企业存在金融资产配置行为,最大值0.3262表明部分企业的金融化程度较高,实体企业的金融化程度差别较大。融资约束程度(SFit)的均值和中位数比较接近,但是极端值差距较大。拟合企业的专利对数(RIit)对企业金融化程度(FINit)的相关系数,发现在1%显著水平上为-0.1645,说明二者存在明显的负相关关系。

表2 变量描述性统计

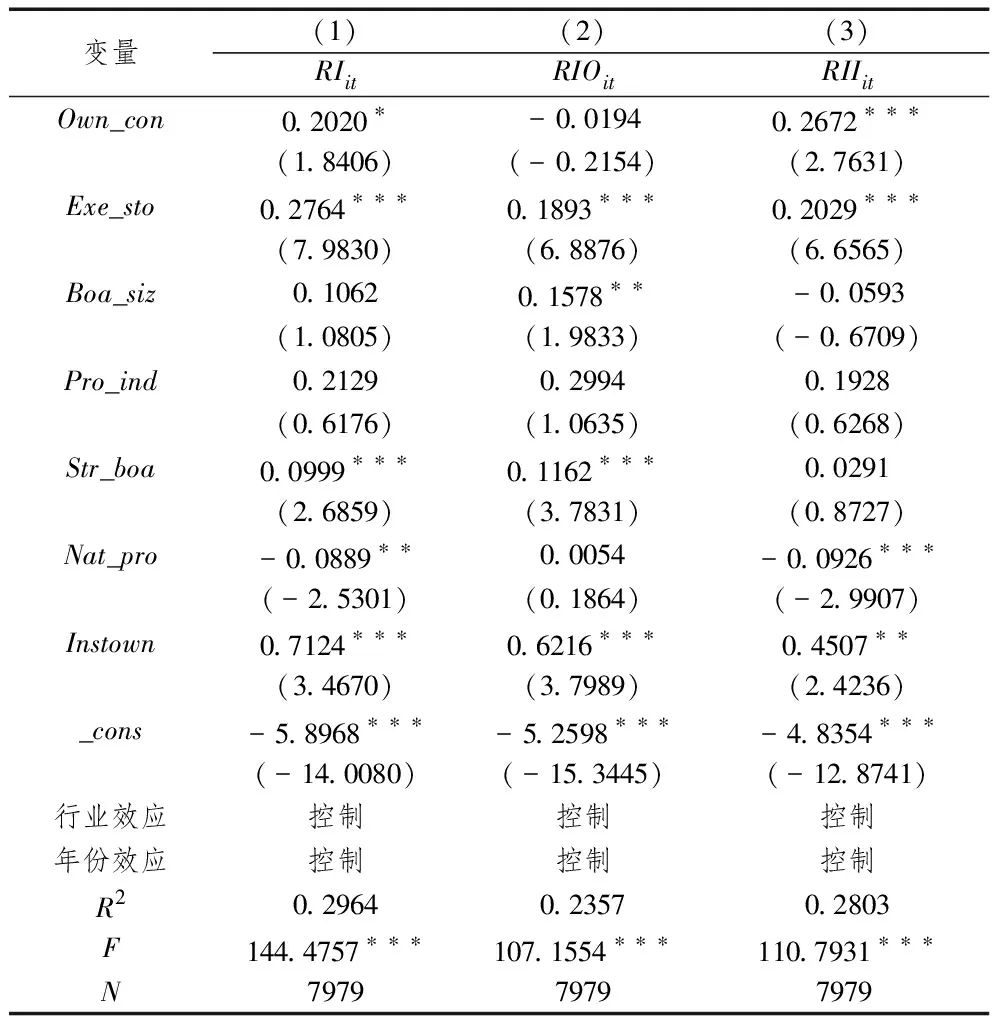

表3 实体企业金融化影响企业创新的固定效应模型验证

注:t statistics in parentheses,*p<0.1,**p<0.05,***p<0.01(下同)。

四、实证结果分析

(一)基准回归结果

表3列示了实体企业金融化程度(FINit)对三类企业创新能力指标(RIit,RIOit,RIIit)影响的基准回归结果,其中(1)、(3)、(5)列选取企业申请专利数量对数(RIit)、企业外观设计创新专利对数(RIOit)以及企业发明专利数量对数(RIIit)作为被解释变量,并进行单变量回归,(2)、(4)、(6)列进一步纳入了相应控制变量。(1)、(3)、(5)列显示企业金融化程度(FINit)对三类企业创新能力的影响系数分别为-4.4319、-3.1008、-3.2366,均在1%的显著水平上显著。考虑了控制变量后,尽管(2)、(4)、(6)列显示企业金融化程度(FINit)对企业创新能力的边际影响程度分别降低为-1.6341、-1.1759、-1.0537,但其抑制效应方向并未发生变化,实证结果验证了H1,实体企业金融化程度越高,企业创新能力越低。

控制变量方面,企业的负债率(Delt)越高,三类创新能力指标越低,其中负债率对于申请专利数量的负影响程度要超过外观设计创新和发明创新。债务融资对创新能力产生消极影响,因为债务融资在一定程度上体现了企业资源禀赋状况,有限的企业资金在创新投入的分配上也相应受到限制,同时也说明外源资金并未支撑技术创新投入。投资机会(Inv_opp)也显著负向影响三类创新指标,尽管这种影响的程度较小。投资机会越多,实体企业进行投机的动机越强。企业的规模(Size)对三类创新指标的影响均为正向,且对于三类的影响程度差异较小。从该角度看,实体企业的规模效应与创新效应相对匹配,实体企业规模越大,研发条件越完备,相对于小企业更具有技术创新优势,从而技术创新水平越高,这似乎与Lazonick(2005)[34]研究结果截然相反。股权集中度(Own_con)对于申请专利数量和发明专利的数量存在正向影响,但是并未显著影响外观设计创新。我国多数上市公司由国企改制而来,企业股权集中度普遍较高,经理人的聘用依赖组织安排或行政提拔,能力难以充分发挥,企业经营仍然依赖于股东。此外,股权集中度高的企业,技术创新动力和创新能力较强[35]。管理层持股(Exe_sto)对于三种创新指标的影响皆为正向,该指标通常被用于衡量股权激励,结果显示该变量与股权集中度对企业创新的影响同向,说明存在激励相容。董事会规模(Boa_siz)和独立董事占比(Pro_ind)对三类创新指标的影响并不稳健,表现为只对其中某一类指标存在显著影响。领导权结构(Str_boa)、产权性质(Nat_pro)以及机构持股者比例(Ins_tow)也只对部分创新指标存在显著影响。

(二)内生性检验与稳健性检验

本文采用IV-GMM方法考察内生性问题,同时截取子样本数据验证回归结果是否稳健。

1. IV-GMM内生性检验。为了检验面板数据中的内生性问题,本文采用IV-GMM估计方法,选取企业金融化程度的滞后一期(FINit_1)和滞后二期(FINit_2)作为工具变量,本文分别验证基准回归中实体企业金融化程度(FINit)对企业申请专利数量对数、外观设计创新专利对数、发明专利对数的影响并进行对比分析(见表4)。在考虑内生性问题后,金融化程度(FINit)对三类企业创新指标的影响方向显著且稳定,影响程度有所提升,分别为-2.1577、-1.551、-1.4486。控制变量方面,模型中所选的控制变量在考虑了内生性问题之后结果依然稳健,其对于三类创新指标的影响方向、程度以及显著性未出现明显变化,假设H1仍然成立。

表4 实体企业金融化对企业创新能力影响的

2.截取子样本的稳健性检验。考虑到样本结构和容量可能影响研究结论,本文为此进行如下稳健性检验:从时间维度上压缩样本空间,仅保留2010年之后的样本数据,模型中其他信息保持不变。表5汇报了企业金融化对企业创新影响的子样本回归估计,结果显示金融化程度(FINit)对三类企业创新指标的影响方向、程度及显著性保持稳健,佐证了假设H1。

表5 实体企业金融化对企业创新影响的子样本回归

表5 (续)

表6 基于实体企业融资约束的异质性检验

(三)基于企业融资约束的异质性检验

本文进一步考察实体企业金融化对企业创新能力影响的异质性,分析不同融资约束情况下实体企业金融化对创新能力的影响。我们选取不同融资约束的企业,构建企业金融化(FINit)与企业融资约束(SFit)的交互项,在全样本中估计金融化程度(FINit)对三类企业创新指标的影响。表6回归结果显示,金融化程度(FINit)对三类企业创新指标的影响方向、程度及显著性保持稳健,佐证了假设H1。交互项系数分别为-1.3193、-0.9677、-1.2689,反映出实体企业金融化对企业创新能力的抑制效应随着融资约束程度的加深呈现加强趋势。如果实体企业面临严重的融资约束状况,那么企业金融化对其创新能力的抑制效应较强,如果融资约束宽松,抑制效应减弱。一旦考虑了企业融资约束,实体企业金融化对其生产经营性创新指标的抑制效应与融资约束呈现反向变动关系,验证了假设H2。同时,该结论也侧面反映出,改善实体企业的融资约束或许可以调节企业的创新行为。

(四)基于企业成长能力的拓展性分析

实体企业金融化除了抑制企业创新能力,也可能对企业主营业绩存在冲击。表7汇报了在考虑三类创新指标的情况下,金融化对实体企业主营业务收入影响的回归结果。(1)列作为基准回归,显示实体企业金融化(FINit)对企业主营业绩(MBit)的影响系数为-0.0526,且在1%的显著水平上显著。对于(2)和(3)列、(4)和(5)列、(6)和(7)列三组回归而言,组内分别将创新水平与企业主营业绩(MBit)作为被解释变量。(2)列与(3)列回归结果显示,在引入企业申请专利数量(RIit)指标之后,实体企业金融化对企业主营业绩的负向影响程度有所减弱,同时企业申请专利数量本身对企业主营业绩存在正向影响,系数为0.0042。(4)列与(5)列结果显示,在加入企业外观设计创新专利(RIOit)指标之后,金融化对企业主营业绩的负向影响程度有所减弱,企业外观设计创新专利(RIOit)对企业主营业绩的影响系数为0.0049。(6)列与(7)列在引入企业发明专利数量的对数(RIIit)后也呈现相似特征。可见,若实体企业更倾向于将资产配置于流动性强、回报周期短的金融资产,而非回报周期长、不可逆但有利于企业长期发展的生产经营性创新投资,企业的主营业绩受到负向冲击,验证了研究假设H3。

五、结论与建议

随着我国金融行业的繁荣发展,实体企业金融化趋势明显。金融化为实体企业开辟新的盈利渠道和融资渠道,裨益良多,同时也对企业创新能力和企业主营业绩存在“挤出效应”。本文基于微观视角,构建演化博弈理论模型分析企业金融化过程及其对企业创新能力的影响机理,并基于我国A股上市公司数据,采用固定效应模型和IV-GMM估计方法,经验验证实体企业金融化对企业创新能力的抑制效应,并进一步考察实体企业金融化是否影响企业主营业绩。研究发现:(1)实体企业金融化显著抑制企业创新能力,实体企业金融化程度越高,其创新能力越低。本文选取三类创新能力的衡量指标,均验证了企业金融化对其创新的抑制效应,该效应在不同样本中也保持稳健,说明以生产经营为主的实体企业在配置金融资产,参与金融投资的过程中,确实挤出企业创新投入,并最终抑制实体企业创新能力。(2)实体企业金融化对企业创新的抑制效应因实体企业的融资约束状况不同而存在差异。严重的融资约束会强化企业短视行为,加剧实体企业金融化对企业创新能力的抑制效应;融资约束宽松的实体企业,其金融化对企业创新的抑制效应相对弱化。(3)实体企业金融化对企业主营业绩具有负向冲击,不利于企业长期成长。企业创新能力和企业主营业绩是衡量企业长期发展的两个重要指标,在考虑企业创新因素条件下,企业主营业绩同样受到企业金融化的抑制,这说明实体企业金融化对企业长期成长存在负向冲击。

表7 实体企业金融化对企业主营业绩的影响

依据研究结论,本文给出如下建议:(1)优化创新激励政策以引导实体企业创新。建议持续加大对实体企业技术创新行为的支持力度,出台并优化相关财政税收政策,对创新投入予以补贴,对创新结果予以奖励,引导和激励实体企业投资方向,提升实体企业整体创新。(2)完善金融监管体系以防范系统性金融风险。我国金融行业的快速发展为实体企业参与金融化提供了市场环境,但该行业还处于持续发展阶段,实体企业资金的大量涌入可能会增加金融风险。建议完善现行金融监管制度和监管体系,对金融化套利的短视行为、实体企业金融化的规模和趋势等实施有效监督,抑制金融投机,防范系统性金融风险。(3)缓解融资约束以避免过度金融化。融资约束是企业投资选择的关键影响因素,融资难、融资贵是企业发展面临的瓶颈。金融部门应为实体企业提供及时的信贷信息和信贷服务,避免实体企业采取过度金融化手段从而加剧企业金融化的负面影响,阻碍实体企业和实体经济创新。

注释:

① 实体企业金融化对企业创新能力的作用方向和程度需视实体企业金融资产配置比例、实体企业参与金融投资活动的盈利状况、金融市场的外部环境等具体情况而定。

② 主要表现为实体企业通过金融化行为在金融市场上“分一杯羹”。

③ 复制动态即在有限理性博弈方组成的群体中,得益高于平均得益的策略会逐渐被策略双方采用,从而使总体中选择不同策略的个体占比随时间发生变化,动态复制方程刻画了这种占比随时间的变化情况。

④ 本文选择融资约束衡量企业异质性有两点原因:实体企业的融资约束问题是企业发展的主要障碍,也是制约经济转型的主要瓶颈之一;缓解融资约束构成企业金融化的动机之一。

⑤ 资料来源:中国证券监督管理委员会,上市公司行业分类标准http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/scb/ssgshyfljg/201902/W020190212597710861504.pdf