老龄背景下叙事医学在外科的探索*

2019-11-01张习禄

郑 琛 张习禄

当代社会背景之下,老龄化已是不可阻挡的全球化趋势。根据我国人口学家的预测,我国60岁及以上老年人口规模将于2053年左右攀升至整个21世纪的峰值,约4.82亿人[1]。同时,随着经济的不断发展,居民健康意识的不断提高,21世纪的医学必然会有所改变,无论视角还是焦点,人们的目的不再是对抗疾病,而是可以有选择生活形态的富裕,强化身体,进一步延长寿命[2]168。作为医学科学的重要组成部分,以手术治疗为主的外科医学在面对当下越来越多的老年患者时,如何降低老年患者的手术风险,如何减轻患者及其家属对疾病和死亡的恐惧、如何缓解“医学质量向上提升后,患者主观感受却向下沉沦”的时代病,这些都将成为外科医学领域面临的挑战。

2001年,由美国哥伦比亚大学长老会医学院的丽塔·卡伦教授(Rita Charon)提出的叙事医学,极大地填补了人文医学在临床实践方面的空白,并迅速在全美国,乃至全球范围内引起极大的反响。而我国的叙事医学研究始于2006年,由于研究机构是以科研院所和高校教师为主,缺少临床医护人员的参与,所以相关研究一直停留在理论的阐释和梳理[3-5]、初步的实践和研究层面[6-8],基于本土的叙事医学教育和临床应用体系架构还比较少,应用后的实证研究更少且缺乏影响力,总体处于一种“强理论、弱应用”的境地[9]。

本文以某市三甲医院普通外科近五年的患者入院数据为研究基础,旨在发现人口老龄化趋势对我国外科医学的主要影响,并尝试将叙事医学的理念和方法引入外科治疗的临床实践之中,通过加强医护人员的叙事能力,提高其临床决策的质量;同时,通过平行病历的撰写呈现他们对于自我职业精神的反思,强化外科医务工作团队的有效性,以此为临床推广应用提供相关的实践依据。

1 老龄化背景下外科医学面临的挑战

1.1 医疗照护的质量降低

有学者认为,未来社会中人们癌症的发病率会远远超过外科医生劳动力的增长比率,这将会给医生的临床工作带来极大的压力和负担[10]。同时,诊断医学和外科手术的种种发展与进步,不断提升着医院在一般大众心中的地位,导致人们对医学治疗的心理预期过于不切实际。因此最近几十年来,医院经营策略的重心,不再是扩充病床数量,而是提升患者的周转率,即在成本效益的压力下,将患者的住院时间缩短。如此一来,使得医院不断受到批评与指责:没有灵魂,缺乏人性,浪费又无效率;医院只为医学服务,而不是为人服务[2]167。

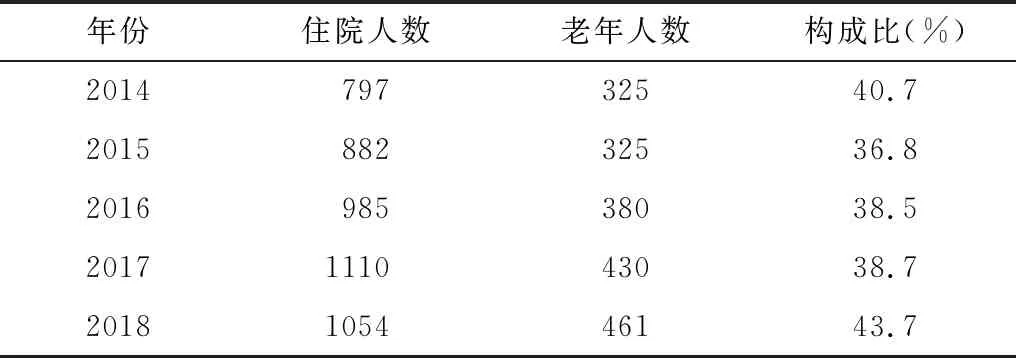

作为本文数据来源的某市三甲医院是当地级别最高的综合性医院,其数据具有较高的真实性和可分析性。统计数据资料显示,2014年~2018年,该医院普通外科所接收入院治疗的患者人数呈上升趋势,而其中老年患者(60岁及以上)所占的比重亦在稳步缓慢提高,并于刚刚过去的2018年有了一个明显的较大增长,见表1。

表1 老年住院治疗人数及其所占比重

这些老年患者大多是一些慢性病患者,他们的入院治疗既是一种普遍现象,也是一种无奈的重复性行为,对于患者自身和他们的家人何尝不是一种沉重的经济负担和漫长的心理煎熬,而对于医护人员来说,更是一种不容忽视的临床负担。患者数量的增多,年龄偏大,缺乏健康意识,这些都从客观上增加了外科医生的临床负担,使得他们在繁重的工作压力下无法维持更具人性化的医疗关怀,最终导致照护质量逐步下降,患者满意度降低,医患矛盾日益严峻。

1.2 “老年住院治疗社会化”的现象扩大

“老年住院治疗社会化”(socialization of elderly hospitalization)指的是老年人“住在”医院而不是专业的照护机构,从而获得长期照护的社会现象。现如今,中国约有1亿的老年人口(60岁及以上)患有慢性疾病,这在世界上都是一个史无前例的数字。而我国当下并没有一个较为成熟的当地医疗照护系统,对于这些患有慢性疾病的老年人来说,唯一的解决办法便是通过不断的住院,甚至是“占据床位”来获得健康护理或是医疗照护[11]。

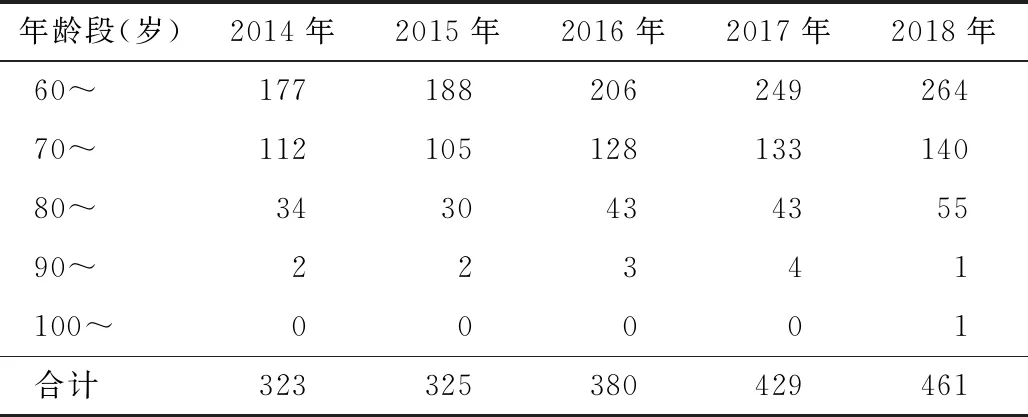

该医院2014年~2018年收入院的老年患者中,年龄最小为60岁,最大为102岁,其中60岁~70岁年龄段的比重最大,见表2。

表2 外科老年住院患者各年龄段分布情况(n)

可以看到,老年患者人数在近五年一直呈现稳步增长的趋势,其中尤以60岁年龄段的老年人增长最为显著,在2018年已经占据了老年入院治疗人数的一半以上(57.2%)。老年人因年老衰弱而患有各种不同类型的慢性或急性疾病,并由此形成一个新的庞大患者群体已经成为当代无法忽视的一个重大社会问题,对于我国医疗卫生事业尤其是需要借助手术治疗进行干预的外科医学的影响不可谓不大。

1.3 是否手术干预的难度增大

除了慢性疾病之外,笔者根据这五年的老年患者入院记录分析,约有1/6的老年患者患有恶性肿瘤,他们来到医院或是进行手术干预,或是进行术后放化疗,其后的生活质量、心理状况、家庭关系令人堪忧。而是否需要对这些身患恶性疾病的老年患者进行手术干预也已成为当今临床医生的一个两难选择。

其一,从手术的必要性,即科学性视角来看,任何符合手术指征的患者都有权利接受相应的手术治疗,恢复健康的体魄;然而,老年患者的各项身体机能都处于一个日渐衰弱的状况,任何一种手术的干预无疑都会加重他们原本的身体负担,影响他们术后的生活质量和身心幸福。毕竟从老年心理学的角度看,老年人并不是以永保身体健康为目标,而是要如何做才能在健康衰退时仍保有幸福感。当健康有所损害时,要如何处理,如何补救才是重点[12]。其二,从手术的价值性,即社会性视角来看,社会学家认为每一个社会成员的自致地位(即由个人努力而取得的社会身份)都不相同,并且由此创造的社会价值也不尽相同[13]。此外,一台手术不仅会影响到患者本人术后的身心状况、生活质量,还会牵连到整个家庭结构的稳定与否。有研究证明,照护患者对照护者的生理、心理和经济都是极大的挑战,所以已有相关学者呼吁医务工作者在为患者提供治疗时,需要关心并帮助包括患者兄弟姐妹等家人在内的所有照护者的需求[14]。然而,“若有疾厄来求救者,不得问其贫贱贵富,长幼妍蚩,怨亲善友,华夷愚智,普同一等,皆如至亲之想,亦不得瞻前顾后,自虑吉凶,护惜身命”这一悬壶济世、普救众生的行医信念早已成为医务工作者最大的职业原则和底线,无法侵犯,也不得侵犯。因此,是否还需要对一位身患重症、临近人生终点的老年患者实施手术干预进行救治,对于外科医务人员来说将会成为一个十分棘手的伦理难题。

2 叙事医学对外科医学的重要实践意义

医学是一种回应他人痛苦的努力[15]iii。在经历了几个世纪的黄金时代发展之后,如今的医学事实上并不能很好地解决慢性病和老龄化所带来的一系列问题。如何安抚大众忧虑不安的灵魂,也许这才是考验现代医学的首要命题。

丽塔·卡伦教授于2001年在《叙事医学:形式、功能和伦理》一文中首次提出了叙事医学这一理念,并于随后的文章《叙事医学:共情、反思、职业和信任的模型》中详细展开了对其的相关阐释,强调了叙事医学的核心内容是共情与反思,具体的实践方法是细读和反思性写作(即平行病历的撰写)[16]。在当今老龄社会背景之下,唯有强化医护人员的叙事能力,培养平行病历的撰写习惯,才能弥合医生与患者、医生与自我、医生与同事、医生与社会之间日益扩大的分歧,从而为我国的医疗卫生事业带来真正的尊敬与公正。

2.1 叙事能力提高了外科医生的临床决策质量

所谓临床决策,是指当面对每一位患者,临床医生必须对所采取(或不采取)的诊疗做出抉择,运用所学的医学知识尽最大的可能为每一位患者选择最有效、最安全、最经济的治疗方案过程[17]。研究显示,在医患共同决策的情况下,临床决策的质量更高,患者的依从性更好,医患关系也更为和谐[3]。然而一次成功的医患共同决策,不仅需要患者及其家属对于医生的全面信任,更需要医生深入了解、体察患者的心理-社会因素,重视患者的疾病叙事,而在中国国情的背景之下,还需要关注家属的叙事。

根据卡伦教授对于叙事能力的实践研究,当今医务人员叙事能力的提升依然存在两大问题,其一是对于医患焦点分歧的模糊性,其二是医务人员“细读”能力(即沟通能力)的欠缺性。

2.1.1 明确医患焦点的分歧所在

卡伦教授[15]27总结了四种导致医生和患者分歧的差别,分别是对死亡的认识,疾病的困境,对病因的认识,羞耻、责备和恐惧等情感。她认为,在所有的差别当中,这四种是最亟需认识的,每一种都反映了不健康的患者和健康的医生之间特有的差别。当疾病叙事发生的时候,医生关注的重点往往聚焦于患者身上的生物学信息,尤其是病理学信息,譬如若干项目的临床数据,因为在医生看来,只要收集够了相关的生物学信息,便可以制定出相对准确的临床决策,完成治疗任务,而事实上最终的诊疗结果却常常事与愿违,甚至有可能激化医患矛盾。

笔者在该医院普通外科进行调研的过程中,曾有幸参与观察过数十例医患之间的谈话交流,虽然大多仍是以医生为主导的“权威式谈话”,但患者及其家属已经开始有意识地提出自己的建议或想法,医患沟通模式由“医生说了算”的单一诊疗模式慢慢转向医生和患者或家属“共同商议决策”的复合模式。

案例1:有一位罹患晚期直肠癌的60岁女性患者,从根治效果上来看最适合她的手术方式就是给肠管做造瘘,于外科医生而言,这只是一种常规诊疗和原则,但对于患者及家属而言,情绪意志上却是十分的抗拒,认为“(这样的话)门都出不了了,以后的生活肯定会受到影响”,很显然,对于他们而言,造瘘本身带来的身心伤害会比肿瘤切除更为恐惧。这位女性老龄患者的主管医生也表示,“其实,每当临床上我们和患者谈话时,这类肠癌患者及家属最关心的一点或者说对于手术最大的期盼就是不做肠管造瘘”。数天后,主管医生为这位老年患者成功地实施了肿瘤根治性手术,在保障患者安全的前提下并未给患者做肠管造瘘,而患者清醒过来后询问的第一句话居然就是:“有没有给我做造瘘?”在得到了医生的否定答案之后,患者难掩欣喜之色地感慨说:“太好了,真是谢天谢地!谢谢大夫!真的谢谢您!”

由此可以看出,患者的这种“希望不做肠管造瘘”的要求从某种程度上就是患者自身的一种情感叙事。患者及家属在疾病诊治过程当中加入了自己的建议和思考,不再是之前“家长型”医患关系中那种任由医生“摆布”的单一角色[18]183,而临床医生也认真聆听了患者的情感叙事,了解了她的治疗目标,明了了她的生命期望,进而在确保患者安全健康的前提下权衡并制定出最为符合患者利益的决定,如此才是真正提高了临床决策的质量,弥合了医患之间的鸿沟与分歧。同时,也正是患者自身参与意识的强化对于外科手术方式的革新起到了巨大的促进作用:腹腔镜手术器械的出现。因为腹腔镜手术的高精准性,使得超低位的直肠癌根治得以实现,从而将直肠癌切除术后肠管Ⅰ期吻合的成功率提高了很多,正是这种微创手术方式的出现,使得很多患者实现了不做造瘘的梦想,维护了自身的尊严。

2.1.2 提高医务人员的“细读”能力

简单来说,“细读”能力意味着临床医生的沟通能力。这一技巧的学习是医学学习的重要内容,因为真正能够将医学的专业知识与患者的切身体验联系起来的正是临床医生的沟通技巧[19]。

根据笔者所参与观察的医患沟通中,大部分临床医生的沟通能力都有了很大程度的提升,在与患者沟通交流的过程中,他们会根据患者及家属的具体情况(年龄、性别、文化程度等社会背景因素)来调整沟通模式,尽量用朴素的非专业性语言来阐述病情、手术目的或是可能会出现的临床并发症,有时还会使用生动形象的沟通道具(如立体手术图谱),尽力在患者及家属充分理解的基础上双方达成一致。然而,对于患者完整叙事的聆听,部分临床医生仍旧存在一些不足,这主要是源于患者的疾痛经验与医生对疾病的注重是有差异的。凯博文[20]认为,疾病(disease),指的是具体的病症,是医生分析病理及临床症状时所面对的客观现象,疾痛(illness)指的是患者的个人经验,是患者及家属在理解和处理疾痛过程中所经历的生理、文化、心理等一系列的经验历程。临床医生所关注的是当下的客观叙事,如手术的成功与否(包括如何避免手术并发症及合并症的出现、如何维持机体正常的功能、如何快速解除患者就诊的痛苦、如何处理手术后的预后问题等)以及治疗过程中患者及家属是否配合,是直白的、理性的医学叙事。患者及其家属的叙事却是主观的、感性的个人叙事。长期严谨、科学的医学训练使得临床医生很难走出自己原有的职业角色,去身临其境地感受患者的苦难叙事,但是关于这一点的学习和提升对于医患沟通,尤其是对思考和行为能力都较为缓慢的老年患者来说却是至关重要的。

临床医生的良好沟通必然能使患者受益无穷,对于医生自己也会有诸多的受益。医生的工作是协助患者对抗疾病的痛苦,有时还会面对死亡。这份工作在给这个职业群体带来荣誉和利益的同时,也会给他们带来常人难以承受的精神压力和情感透支,而良好的沟通能力不仅可以改善患者的健康状况,也可以为医生带来极高的成就感,并由此获得一种生活的正能量,弥补因沉重的工作负担所造成的压力和沮丧之情,进而也能够促进医生与医生之间的团结与合作,医生与社会之间的互动与互助。

2.2 平行病历呈现了外科医生的临床实践反思

“平行病历”原本是卡伦教授[15]217于1993年自创的一种教学工具,目的是让学生们懂得患者的真实遭遇,以及清晰地审视自己在临床实践中的心路历程。作为存在于传统病历之外,却又与传统病历相伴相随的平行病历,给予了临床医生进行自我叙事的渠道,在这份崭新的病历之中,医生可以采用自我的语言习惯记录自己在诊疗过程中的所见、所思、所想,是一段不容忽视的自我反思体验。以下笔者将截取该医院普通外科一位住院医师的平行病历的部分内容进行文本分析(此前笔者已经征得了该医生的引用同意,并且隐去了患者的个人基本信息)。

案例2:XX,女,77岁,这是一个“胆源性胰腺炎”的患者,既往患有高血压病史5年,脑梗死病史3年,准备第二天就要做手术的。我快步走向患者所在的病房,纵然我已经做了将近4年的临床大夫,然而眼前的一幕还是让我惊呆了:患者趴在病床上已经没有了意识,我急忙抱起她,也不知从哪来的力量一下子将一个体重70多公斤的人由俯卧位抱起来放成平卧位,我一边喊患者的名字,一边去摸患者的颈动脉,还好大动脉搏动还在;顺势又交代患者家属把枕头垫在患者肩部,这样以保证呼吸道成一条直线,整个过程不到10秒钟,这么迅速的判断让我得知患者的呼吸和心跳都还在。我一边掐患者的人中穴,一边继续喊患者的名字,说实话,我能听到我的声音在颤抖。在呼喊患者的过程中我的同事也赶到病房,据说当时整个病区都是我的声音,他们也是听到我喊患者名字的声音过来的。随之,患者的心电监护、氧气、静脉通道、抢救车等在我同事的配合下都已给患者建立起来,虽然心电监护上的数值未见特殊异常,但患者依旧没有意识,所以拍肩呼喊、掐人中穴、按合谷穴等这些急救措施1秒钟都没停。终于15分钟后患者意识逐渐恢复,然而对于刚刚发生的一切她都浑然不知。

从抢救到患者转科到此刻已经过去6个小时了,但我内心的那种“恐惧”感仍然没有释怀,尤其是临床老年人的救治更是让我心有余悸:首先,老年人是一个特殊的群体,疾病的出现真的可以用“猝不及防”来形容,所以对待这种特殊患者应该做到正确的预判,尤其是对既往病史的重视,人是一个整体,虽然国内外的三甲医院都更专科化,但整体观念的设定依旧是临床医生必须重视的,因为一个很小的疾病就会诱发全身脏器的衰竭,在给老年人看病时我经常用这样的一个比喻:老年人的体质就像冬天的树枝,他不敢碰,一碰直接就会折断。其次,与患者家属的沟通方面,作为医生要真正做到“共情”,急患者之所急,只有这样才能和家属做到良好的沟通,家属也会真正地将生命托付于你,从而避免医患矛盾的出现……

这段简短的平行病历虽然篇幅不长,却与印象中的充满了专业术语的医院病历截然不同,它不再是一份公式化的仅仅描写患者生物性疾病的病历书写,而是清晰地再现了一位临床医生争分夺秒抢救患者的生动过程。同时,在老年患者急剧增长的背景下,这位医生也敏锐地反映出了自己对于老年患者这个特殊群体的反思和探索,指出了“正确的预判”和“真正的共情”两个理念。

“年轻就是资本”,这句话同样适用于以手术干预为主的外科医学之中,因为无论多么昂贵稀有的药物也无法促使一位老年患者的术后愈合速度能与一位患有同样病症的年轻人一样的迅速。针对于老年患者无法改变的体能衰退的现状,当代医学能做的也只能做到正确的预判以及尽量的预防。共情,是人类最为美好的天性之一,对于临床医生而言,它更应是一种决定性的技能,因为它能够确保医生以一种更为完整的方式完成对患者的照护,并且能够使医生与患者在面临的独一无二的环境中融合在一起,最终帮助临床工作者重新建构患者之前的健康状态[21]。面对越来越多的老年患者,临床医生的共情主要体现在帮助他们应对各种汹涌而来的晚年焦虑——对于临终死亡的焦虑,对于疾病痛苦的焦虑,对所爱的亲人们的焦虑,对经济负担的焦虑,以及帮助他们接受个人的必死性,接受医学对于死亡和衰老的局限性。因为按照人类本来的样子对待患者,这正是从医者的责任所在[18]169。

这些看似非理性的思索和考量虽然有悖于医学的科学性和严谨性,却使得医学的人文关怀能够真正地落于实处。正如同100年前,霍普金斯医院医学教授兼医学教育家威廉·奥斯勒所预言的:“医学实践的弊端在于历史洞察的贫乏,科学与人文的断裂,技术进步与人道主义的疏离。”[7]唯有如此,经过人文关怀锻造过的外科医生才能够促进良好的医患沟通,缓解紧张的医患关系,真正达到医患圆融的境地。

3 结语

医学是科学,更是人学。叙事医学正是人文医学发展到一定阶段的产物,在因急剧老龄化带来的各种问题和挑战的面前,它为生物医学提供了一种新的临床框架,为深陷疾病的患者和健康的医护人员之间架起了一座理解的桥梁,使他们能够共同对抗医学中的未知和无常,尊重生命的故事,理解疾病的意义,携手走过一段共同的旅程。