医联体对分级诊疗制度的影响:全科医生视角*

2019-11-01蒋青青卢祖洵曹世义

蒋青青 陈 帆 卢祖洵 曹世义

近年来,各省市对医疗联合体(以下简称“医联体”)的形式和具体实施办法进行了卓有成效的探索与实践,但仍然存在优质医疗资源总量不足、结构不合理、分布不均衡、基层人才短缺等问题[1]。全科医生对于医联体建设的认知与评价可以侧面反映医联体基层建设和分级诊疗的现状及存在的问题。本研究旨在了解湖北省全科医生关于医联体对分级诊疗制度影响的认知情况,为分级诊疗制度的有效推进提供参考依据。

1 对象与方法

1.1 对象

选取湖北省2017年4月~6月参加全科医生培训的764名全科医生。纳入标准:学习了培训要求的所有课程并服从培训管理,且完成培训考试的全科医生。

1.2 方法

本课题组参阅相关文献与专家访谈意见,选取与全科医生对医联体认知情况相关的指标,编制调查问卷。问卷内容包括全科医生的基本情况,对医联体的支持程度和总体认知,与上级医院业务往来情况及其所在医联体内双向转诊的情况等。调查时间为湖北省全科医生培训考试期间(2017年4月~6月),在全科医生培训考试后,课题组成员发放问卷,全科医生当场自行填写,设定问卷填写时间为30分钟。共发放问卷764份,回收有效问卷749份,问卷有效回收率为98.0%。

1.3 统计分析

本研究采用 EpiData 3.1软件建立数据库,并按问卷编号顺序进行数据双录入,经过缺失值的筛查和逻辑核查无误后运用SPSS 22.0 统计软件进行数据分析。计数资料以相对数表示,两个独立样本的单向等级资料的非参数检验运用Wilcoxon秩和检验,等级资料的相关性和线性趋势检验分别运用Spearman等级相关和Jonckheere-Terpstra检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

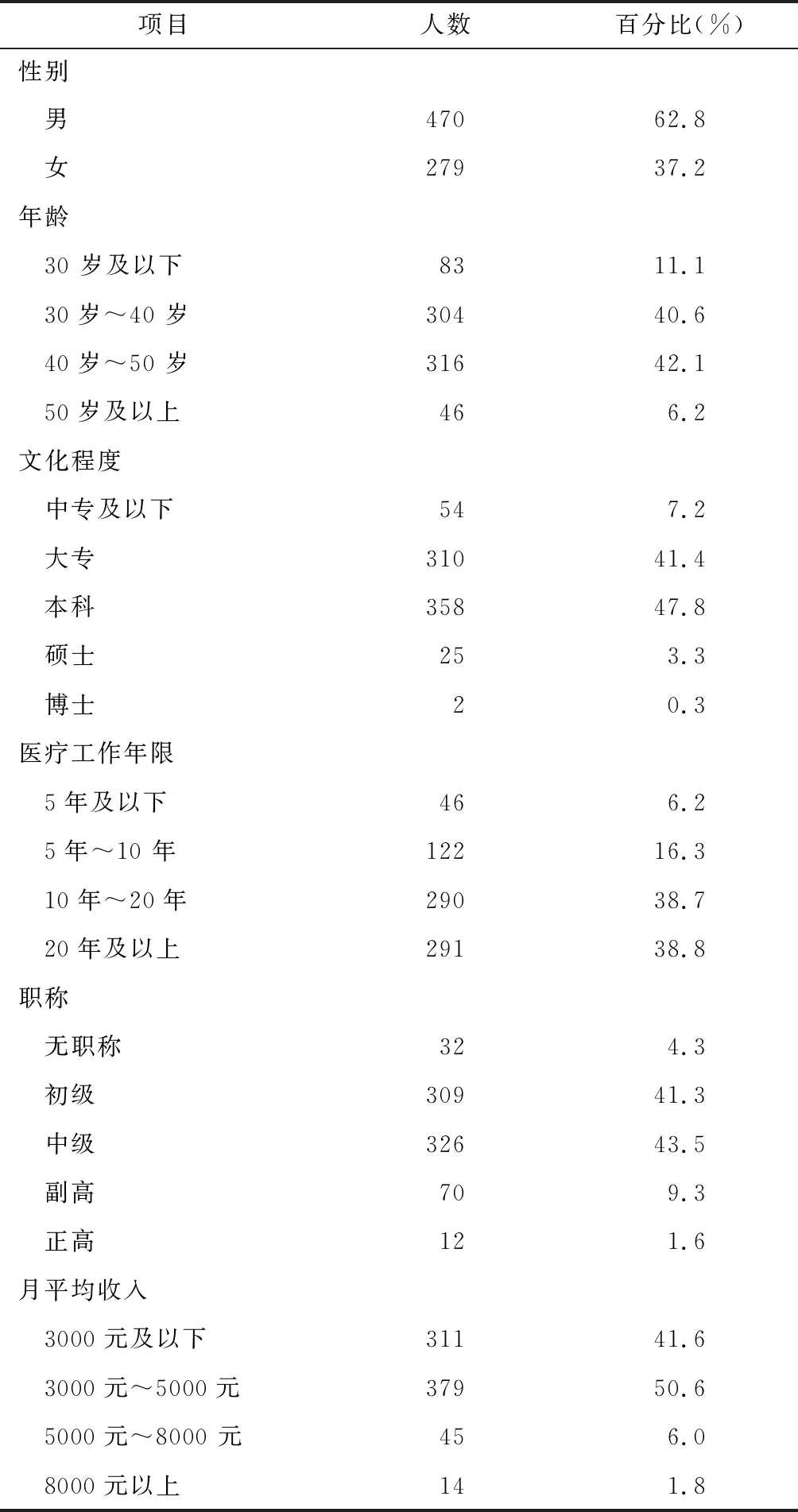

2.1 全科医生的基本情况

749名全科医生中,男性占62.8%;年龄主要集中在30岁~50岁,约占全部参与人员的82.7%;文化程度为中专及以下、大专、本科、硕士、博士的医生比例分别为7.2%、41.4%、47.8%、3.3%及 0.3%;调查对象中,医疗工作年限大于10年者占77.5%,月平均收入主要集中于5 000元以下,约占92.2%。调查对象中有41.3%处于初级职称,处于中级职称的占43.5%。见表1。

2.2 医联体建设对基层医疗机构的影响

参加调查的749名全科医生中,71.0%的调查对象认为医联体建设增加了社区卫生服务机构的工作量;69.1%的调查对象认为医联体建设增加了社区卫生服务机构的病源;44.9%的调查对象认为增加了社区卫生服务机构的收入;分别有1.5%、3.3%和3.8%的全科医生认为医联体建设导致了社区卫生服务机构工作量、病源和收入的减少。见表2。

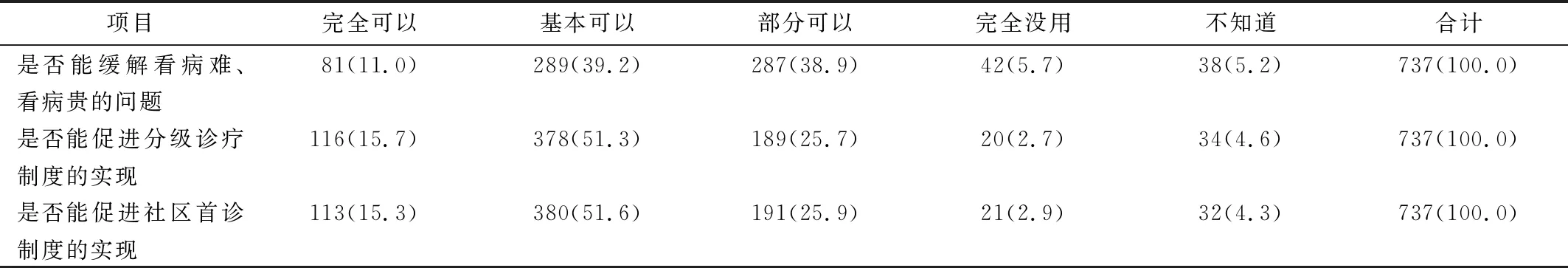

2.3 医联体建设对分级诊疗制度的影响

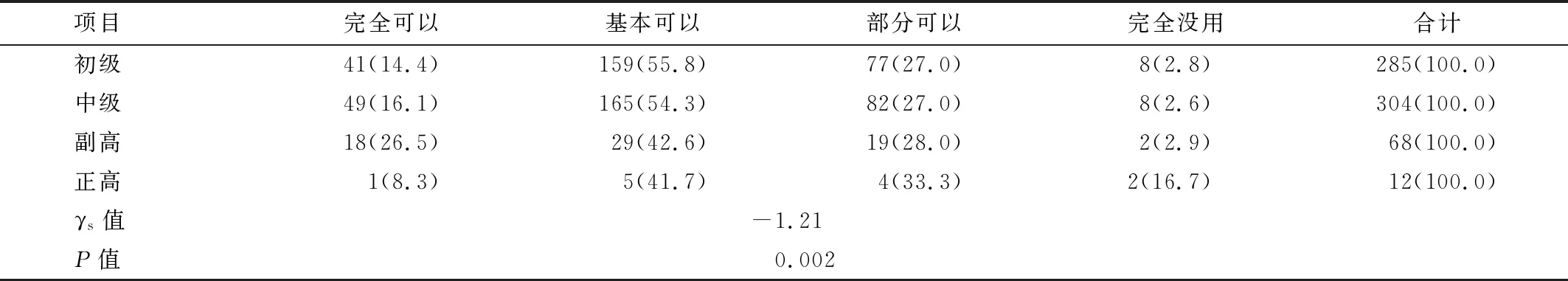

对于医联体建设,67.0%的调查对象表示完全可以或基本可以促进分级诊疗制度的实现,25.7%的调查对象认为有部分促进作用,2.7%的调查对象认为完全没有促进作用。66.9%的调查对象认为医联体建设完全可以或基本可以促进社区首诊制度的实现,同时50.2%的调查对象认为医联体建设完全可以或基本可以缓解看病难、看病贵的问题,见表3。运用Spearman等级相关分析,得出相关系数γs=-1.21,P=0.002,总体相关系数具有统计学意义,即全科医生的职称与其对医联体促进分级诊疗制度实现的认知情况是显著相关的, 然后通过Jonckheere-Terpstra检验,J-T统计量为60 866,近似P值为0.013,再次验证了不同职称的全科医生对医联体促进分级诊疗制度实现的认知存在显著差异,该结果也说明了全科医生的职称与其对医联体促进分级诊疗制度实现的认知情况之间存在线性趋势,即随着职称的升高,全科医生对医联体促进分级诊疗的认可程度也相应提高,见表4。

表1 参与调查的全科医生的基本情况

表2医联体建设对社区卫生服务机构工作的影响[n(%)]

项目明显增加略有增加无影响减少不知道合计工作量是否增加132(18.0)390(53.0)153(20.8)11(1.5)49(6.7)735(100.0)病源是否增加123(16.7)386(52.4)142(19.3)24(3.3)61(8.3)736(100.0)收入是否增加63(8.6)266(36.3)232(31.7)28(3.8)143(19.6)732(100.0)

注:因存在部分缺失项,各分类数据的合计数不尽相同。

表3 医联体建设对诊疗制度的影响[n(%)]

注:因存在部分缺失项,各分类数据的合计数不尽相同。

表4 不同职称的全科医生对医联体促进分级诊疗制度实现的认知情况[n(%)]

注:因存在部分缺失项,各分类数据的合计数不尽相同。

2.4 医联体建设对双向转诊的影响

统计结果显示,67.4%的全科医生认为医联体建设完全可以或基本可以提高转诊效率,仅1.8%的全科医生认为对转诊效率完全没用。65.4%的调查对象认为医联体在积极引导社区医院医生上转病人方面有一定作用,仅1.1%认为完全没用;而对于积极引导上级医院医生下转病人来说,22.3%的全科医生认为作用很小,甚至4.3%的调查对象认为完全没有作用。同时,有少部分的调查对象不知道医联体建设对转诊效率是否有提高作用。运用Wilcoxon秩和检验得出的结论是,从全科医生角度出发,医联体建设对于社区医院上转病人和上级医院下转病人的作用程度比较,差异有统计学意义(P<0.05),对于上转病人的促进作用高于下转病人,见表5。

表5医联体建设对双向转诊的作用[n(%)]

项目作用很大有一定作用作用很小完全没用合计社区医院上转病人174(24.6)462(65.4)62(8.9)8(1.1)706(100.0)上级医院下转病人113(16.1)402(57.3)157(22.3)30(4.3)702(100.0)μ值-17.679P值 0.000

注:因存在部分缺失项,各分类数据的合计数不尽相同。

2.5 关于医联体建设的举措

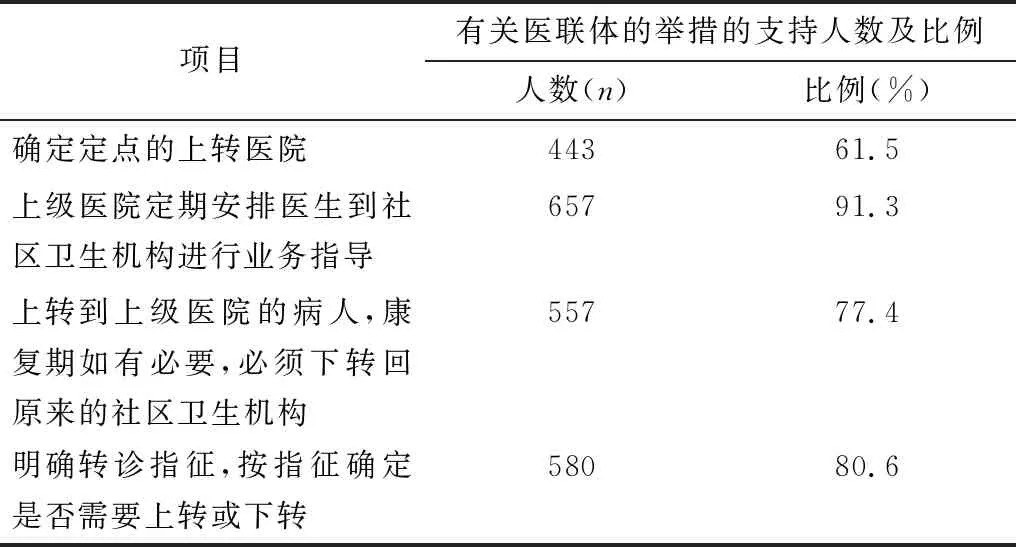

对于医联体建设的举措,调查对象表示支持上级医院定期安排医生到社区卫生机构进行业务指导的占91.3%;支持明确转诊指征,按指征确定是否需要上转或下转的占80.6%;支持上转到上级医院的病人,康复期如有必要,必须下转回原来的社区卫生机构的占77.4%;支持确定定点的上转医院的占61.5%,见表6。

表6 全科医生支持的医联体建设的举措

3 讨论

3.1 医联体建设对分级诊疗制度的推动作用有待提高

接近一半的全科医生认为医联体建设基本可以促进分级诊疗制度的实现,但也有近三分之一的“守门人”对医联体建设的促进作用持有保留或者否定态度。全科医生的不同反馈在一定程度上也显示了医联体建设有效推进的必要性。以湖南省湘阴县为例的一项关于推进医联体建设的实践与思考的研究显示,基层卫生院服务能力弱化,稍显复杂的病人就转至县级医院治疗;县级医院各临床科室发展不均衡,对较为常见的疑难危重病人救治缺乏必要的诊治手段[2]。推行医联体以来,基层医疗机构的工作量、病源和收入都得到不同程度的增长。因此,基层的全科医生也希望政府相关调控部门可以定期安排医生到社区卫生服务机构进行业务指导,以期进一步提高社区卫生服务机构的诊疗能力。但是,一项关于重庆市某三甲医院医联体发展状况的调查研究显示,医联体建成后,当地政府有时会出现“甩包袱”现象,不重视对被托管医院的投入、管理等,以及医联体龙头单位面临着自身发展与对外帮扶之间如何权衡的矛盾[3]。因此,政府要发挥宏观调控的作用,在政策上给予更多引导,逐步改变居民的就医习惯,使医联体真正发挥促进分级诊疗与合理配置资源的作用。同时,一项关于我国医联体的利益相关者分析显示,应借助核心医院的品牌效应,增强二级医院在医疗市场中的竞争优势和市场吸引力,从而吸引患者到二级医院就医,提高资源的利用率,扭转资源处于闲置状态的格局[4]。

3.2 医联体建设对解决“看病难、看病贵”无明显优势

大部分的调查对象认为医联体建设完全可以或基本可以促进社区首诊制度和缓解看病难、看病贵的问题。国务院关于《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020年)》(以下简称《纲要》)中指出:省办医院主要向省级区域内若干个地市提供急危重症、疑难病症诊疗和专科医疗服务,县办医院主要承担县级区域内居民的常见病、多发病治疗[5]。湖北省关于医联体的建设与《纲要》宗旨吻合,是规划纲要精神的具体落实与体现,有效促进了社区首诊、分级诊疗制度的实现,社区卫生服务中心医疗费用更低,有利于缓解患者就诊的经济压力,一定程度上缓解了看病难、看病贵的问题,优化了医疗资源配置和医疗服务模式。建议注重疑难危重患者的诊疗质量和安全,此外,还需配套基层医院首诊优惠政策,切勿让基层首诊沦为形式,避免因为无序就医形势造成医疗资源的浪费和过度使用。加强医保宣传和政策导向,实现首诊在基层,全方位推进分级诊疗。

3.3 提升内部驱动力,推动双向转诊制度的良性运转

大多数医联体内部上转容易、下转难,双向转诊机制并未获得预期时效。通过Wilcoxon秩和检验,医联体建设对于社区医院上转病人和上级医院下转病人的促进作用相比较,其对于上转病人的促进作用高于下转病人。宁波市的一项医联体研究结果也显示,双向转诊的不通畅是全国各地分级诊疗推进中的普遍性问题,突出表现在“转上容易转下难”[6]。县(区)域医疗中心医务人员对双向转诊服务的意愿也受多种因素影响[7]。一方面原因是群众对基层医疗机构技术水平的不信任,担心转诊会影响治疗的连贯性。更重要的是当前体制下的利益分配原因导致下级医院上转动力不足,上级医院下转意识不强。因病源不足、资金紧缺的社区卫生服务机构不愿意将患者主动转向大医院,大医院在病床没有饱和的情况下,也不会把康复期治疗的患者分流到基层医疗机构[8]。与此同时。受我国分级财政的限制,医联体内相互转诊时,在医保政策、药物价格、支付制度等方面存在诸多问题[9]。对此,笔者建议建立转诊患者绿色通道,使患者在医联体内合理流动,完善双向转诊的质量控制监督标准,确保双向转诊规范、有效运行。同时,相关行政部门必须做好顶层设计,制定医联体内具体的收费标准,完善落实对牵头单位的补偿措施。

3.4 医疗机构间的交流不够紧密,需加强指导与合作

在医联体建设的实施过程中,上级医院定期安排医生到社区卫生机构进行业务指导的举措是最受欢迎和支持的。医疗机构间的合作与交流有利于社区医务人员医疗水平的提升,增强社区的医疗服务能力,使患者与社区服务中心建立长期的良好诊疗关系[10-12]。医联体是一个多部门参与的医疗联合体,应坚持以人为本,同时建立利益共享机制,调动医联体各级医务人员的工作积极性。全科医生对建立相对紧密型医联体和紧密型医联体的倾向几乎各占一半。医联体是促进优质医疗资源纵向流动,并盘活现有区域医疗资源的有效利器,但在执行过程中应根据具体情况选定模式。通过Spearman等级相关和Jonckheere-Terpstra检验分析,不同职称的全科医生对于医联体建设促进分级诊疗制度实现的认知情况比较具有显著差异,职称较高的全科医生对医联体促进分级诊疗的作用更加认同。因此,应鼓励上级医院高级医疗人才到社区卫生服务机构开展形式多样的技术指导和经验交流以及全科医生到上级医院进修学习,进一步加强区域卫生信息化的互联网互通及数据共享,切实提高基层医疗机构的服务水平。

综上所述,医联体是推动当前分级诊疗实施的主要途径。本研究通过调查全科医生关于医联体对分级诊疗制度的影响认知情况,发现湖北省全科医生对于医联体的认知情况整体较好,同时存在下转率较低的问题。医联体建设应继续加强顶层设计和医联体相关政策的宣传,促进医联体内部的合作与资源共享。同时,明确全科医生的需求,加强上级医院医生对社区卫生机构的业务指导,提升基层卫生服务能力。调查结果可以为分级诊疗制度的有效推进提供参考依据。