场域理论视角下农村精准扶贫的困境及其原因

——基于内蒙古B村的实证研究

2019-10-29王艳雪

王艳雪

关键字:精准扶贫;扶贫场域;偏差;“共谋”

一、问题的提出

自改革开放以来,我国扶贫工作取得了巨大的成就,尤其是2006年取消农业税后,国家与农民的关系由国家从农村汲取大量资源转向国家向农村输入大量资源。①周飞舟:《从汲取型政权到“悬浮型”政权——税费改革对国家与农民关系之影响》,《社会学研究》,2006(3)。十八大后,中央把扶贫开发提升到了新的战略高度,明确指出实施精准扶贫战略,到2020年现行标准下农村贫困人口实现脱贫,贫困县全部摘帽,解决区域性整体贫困,做到脱真贫、真脱贫。为此,中国政府不断加大对贫困地区的扶持力度,政府体制内外多方面主体共同投入大量的资金和资源用以支持农村贫困人口脱贫。大量资源输入农村使得农村的道路、住房、水利灌溉、饮水、卫生、教育等基础设施建设得到了极大改善,提高了农村的人居环境和生产条件。

但是扶贫工作的偏差也屡屡发生,特别是错扶、漏扶现象一直颇受诟病。②李迎生、李泉然、袁小平:《福利治理、政策执行与社会政策目标定位——基于N村低保的考察》,《社会学研究》,2017(6)。有研究通过对国家统计局的农村住户调查和世界银行的专项村级调查数据的统计分析显示,2001年贫困线的瞄准错误率是25%,贫困村的瞄准错误率达48%。①汪三贵:《中国新时期农村扶贫与村级贫困瞄准》,《管理世界》,2007(1)。有研究在调研中也发现,在实施的扶贫项目中出现了“扶富不扶贫”的现象。②李小云、张雪梅、唐丽霞:《中央财政扶贫资金的瞄准分析》,《中国农业大学学报(社会科学版)》,2005(3)。虽然随着扶贫制度的不断改进和完善,特别是精准扶贫实施以来,错扶、漏扶现象有了极大地改善,但各种偏差行为依然存在。这些偏差行为造成政府不断增加对扶贫的投入,而减贫速度日益缓慢、扶贫效率日益低下的情况。③任超、袁明宝:《分类治理:精准扶贫政策的实践困境与重点方向——以湖北秭归县为例》,《北京社会科学》,2017(1)。扶贫工作的目标在于更有效地满足贫困人口的现实需要,实现稳定脱贫,那么为什么会出现这样的意外后果呢?基于这样一个考虑,本研究通过对内蒙古B村的实地调研,从社会学的视角对当前农村地区的扶贫工作进行深度考察和研究,以进一步理解扶贫工作的内在问题及其产生机理。

二、理论视角

扶贫中出现的错扶、漏扶等偏差现象使得扶贫效果与扶贫政策设计初衷背道而驰。对于这一问题的研究,学术界已积累了较为丰硕的研究成果。既有研究主要可以概括为以下几个方面的研究:一是关于基层治理的结构与逻辑的研究。税费改革后,乡镇基层政权由“汲取型”变为“悬浮型”,④周飞舟:《从汲取型政权到“悬浮型”政权——税费改革对国家与农民关系之影响》,《社会学研究》,2006(3)。使得乡镇无法对村级组织的扶贫政策执行进行有力的监督,而基层的经济政治权力结构的不平衡性导致扶贫资源被大量地作为治理资源用于支持和维持乡村政治的权力-利益网络。⑤印子:《治理消解行政:对国家政策执行偏差的一种解释——基于豫南G镇低保政策的实践分析》,《南京大学学报(社会科学版)》,2014(3)。二是关于项目运作的逻辑及实践形态的研究。国家采用项目制的方式自上而下输入扶贫资源,项目运作过程中政府组织的“条条”“块块”“条块”之间的关系和各行动主体所形成的不同制度逻辑与行动策略造成与项目运作目标相背离的后果。⑥折晓叶、陈婴婴:《项目制的分级运作机制和治理逻辑——对“项目进村”案例的社会学分析》,《中国社会科学》,2011(4)。地方政府和部门在项目运作过程中掺入了各种意图:在项目资金方面,资金的申请、考核和执行既要符合项目要求的各种形式要件,又要基于自己的实际情况对资金进行重新分配、满足融资需要、完成经济增长指标、体现自己的政绩;在项目管理方面,既要体现出运作项目的水平、实现项目的公共目标,又要实现自身资源转换的能力,将自己的“产业”做大做强。⑦渠敬东:《项目制:一种新的国家治理体制》,《中国社会科学》,2012(5)。在项目入户过程中,项目执行者基于绩效考核压力,倾向于经营能力更强的贫困户或非贫困户,以便更好地完成脱贫指标。⑧王雨磊:《项目入户:农村精准扶贫中项目制运作新趋向》,《行政论坛》,2018(5)。三是关于扶贫瞄准技术的研究。扶贫瞄准技术的简单化、标准化和数字化使得扶贫工作更加官僚化,而且悬浮于基层以及基层的社会生活,从而导致了扶贫工作未完全符合宏观政策设计者的初衷。⑨王雨磊:《数字下乡:乡村精准扶贫中的技术治理》,《社会学研究》,2016(6)。贫困户的评定是基于量化的数字收入,而对于农户而言,家庭收入多来自于农业和非正规就业部门,具有来源多样性、不确定性、隐蔽性和变动性等特点,无法实现对所有农户的收入进行可靠的统计,难以准确核算和量化。⑩李迎生、李泉然:《农村低保申请家庭经济状况核查制度运行现状与完善之策》,《社会科学研究》,2015(3)。精准扶贫政策的简约化与复杂的社会情景之间的矛盾导致瞄准技术的有效性降低。①李棉管:《技术难题、政治过程与文化结果——“瞄准偏差”的三种研究视角及其对中国“精准扶贫”的启示》,《社会学研究》,2017(1)。上述研究主要在基层治理、项目运作和瞄准技术三个角度对我国扶贫实践中存在的扶贫资源的分配困境问题进行了研究,为理解精准扶贫奠定了良好的基础。但是这些研究对扶贫工作嵌入村庄中的具体的实践逻辑缺少探讨,对扶贫偏差问题的理解需要更加微观的实践经验,需要在具体的政策执行的场域中来突破其不足。②陈义媛:《精准扶贫的实践偏离与基层治理困局》,《华南农业大学学报(社会科学版)》,2017(6)。

布迪厄曾经指出,为了理解人们之间错综复杂的往来,或是解释某种社会现象,仅仅关注人们说了什么,仅仅关注所发生的事情是远远不够的,真正有必要的是要对这些互动、事务和所发生事件所处的场域进行考察。③Pierre Bourdieu. The Social Structures of the Economy. Cambridge: Polity Press, 2005, p.3-4; 迈克尔·格伦菲尔:《布迪厄:关键概念》,林云柯译,重庆:重庆大学出版社,2018,第83页。社会福利治理的实践过程必然需要嵌入特定的社会环境,这里“特定的社会环境”就是社会福利治理的“场域”。④李迎生、李泉然、袁小平:《福利治理、政策执行与社会政策目标定位——基于N村低保的考察》,《社会学研究》,2017(6)。在扶贫工作的基层实践所处的场域空间中,不同群体和个人带着各自的利益诉求参与其中。⑤殷浩栋、汪三贵、郭子豪:《精准扶贫与基层治理理性——对于A省D县扶贫项目库建设的解构》,《社会学研究》,2017(6)。参与者的行为逻辑和相互作用影响和制约了制度变迁的轨迹和方向。⑥周雪光、艾云:《多重逻辑下的制度变迁:一个分析框架》,《中国社会科学》,2010(4)。因此,有学者从扶贫工作的微观实践场域入手,研究扶贫偏差产生的原因。有学者认为理性的科层制在具体的扶贫实践场域中充满了张力,这种张力能够促进制度执行者与施与对象之间形成“共容利益”。⑦林雪菲:《扶贫场域内科层组织的制度弹性——基于广西L县扶贫实践的研究》,《公共管理学报》,2014(1)。基层政府和社会组织利用这一张力,并基于自己的利益进行“合作博弈”,博弈结果主要受到贫困治理的目标一致程度和二者利益契合程度的影响,而呼应政府部门偏好是“合作博弈”的核心特征。⑧方劲:《合作博弈:乡村贫困治理中政府与社会组织的互动关系——基于社会互构论的阐释》,《华中农业大学学报(社会科学版)》,2018(3)。这一张力的存在促使地方政府和产业扶贫企业依据各自的制度情景进行自利性活动,导致扶贫工作出现“扶富不扶贫”的现象,并且强化了贫困农户的边缘位置。⑨杨永伟、陆汉文:《多重制度逻辑与产业扶贫项目的异化——组织场域的视角》,《中国农业大学学报(社会科学版)》,2018(2)。有学者认为作为外来扶贫力量的驻村干部和第一书记进入乡村扶贫场域中,因资本、惯习的不同与作为本地扶贫力量的村民、村干部展开了竞争,导致扶贫场域充满矛盾和冲突,打破了扶贫场域原有结构的平衡,影响了扶贫绩效。⑩葛笑如、刘祖云:《工作队驻村帮扶引发的扶贫场域解构及再结构化研究——以苏北G县为例》,《理论与改革》,2018(6)。还有学者从扶贫对象——贫困群体这一行动者入手,认为精准扶贫实践场域中贫困户在缺少经济、文化等社会资本,以及长期从事的农业活动中形成的规避风险的惯习作用下,采取消极保守态度,导致产业扶贫难以实施。既有研究从科层制的张力、外来扶贫力量和贫困群体三个角度分析了在扶贫实践场域中参与扶贫治理主体基于各自的利益和惯习采取不同的行为策略,造成了制度表达与扶贫实践的背离。但是这些研究多是从扶贫场域中某一主体的角度阐释问题,少有从整体上对多元行动主体不同的行动策略以及他们之间的互动过程进行把握。

布迪厄认为实践场域中充满了竞争,各种各样的社会行动者运用不同的策略来维持或改善他们的位置。在场域中居于何位取决于资本(经济资本、文化资本、社会资本和符号资本)的积累,资本伴随着场域的进程,既是竞争的目的,也是竞争的手段。在场域中,每个行动者所具有的资本量并不相同,他们并不处于同一平面上,那些具有特定资本形式的行动者往往会处于优势位置,甚至处于主导性位置,因为场域既基于资本,同时又生产资本。①迈克尔·格伦菲尔:《布迪厄:关键概念》,林云柯译,重庆:重庆大学出版社,2018,第56-63页;第83页。这些具有特定资本的行动者有能力运用他们的资本优势获得更多的积累,从而把其他行动者抛在身后。②布迪厄:《国家精英:名牌大学与群体精神》,杨雅评译,北京:商务印书馆,2004,第457-458页。行动者在场域中采取什么样的行动不仅取决于行动者所拥有的资源,还受到行动者的惯习(habitus)的影响。惯习是一种结构的内在化,是由客观制造出来的主观性,③迈克尔·格伦菲尔:《布迪厄:关键概念》,林云柯译,重庆:重庆大学出版社,2018,第56-63页;第83页。是持久的、可转换的潜在行为倾向系统,倾向于作为促进结构化的结构发挥作用。④布迪厄:《实践感》,蒋梓骅译,南京:译林出版社,2012,第73-75页。但是这种内在化的结构化行为倾向系统并不是行动者理性的选择性行为策略,而是凭着经验机智娴熟的不自觉的行动。

因此,基于上述研究可知,扶贫场域的自主性在于运行其中的媒介是贫困(符号资本),而运行的逻辑是“谁贫困,帮扶谁”,即赋予贫困群体经济和社会发展的权利。然而吊诡的是,这一主导逻辑却常常受制于场域中各行动主体的行动逻辑,如追求政治、社会、经济和文化等资本与行动者各自不同的惯习,造成扶贫场域的异化,导致扶贫偏差的出现。本研究所关注的精准扶贫偏差的出现亦可看作作为重要行动主体的乡镇政府、地方精英(村干部)、驻村干部、极端行为者和普通村民在乡村扶贫场域之中展开的一系列微观权力实践的体现。因此,本研究建构了这样一个研究框架:扶贫场域中的各行动者基于不同的惯习和资本目的采取行动,导致扶贫偏差的出现,而各行动者在压力型体制和乡土惯习的共同作用下,通过不断地互动和博弈达成“共谋”,形成了一个自上而下和自下而上的“共谋圈”,进一步导致了政策表达与扶贫实践的背离。

三、研究对象

(一)田野调查点及其扶贫情况

本研究的对象是内蒙古B村。B村一个是以蒙古族为主的半农半牧的行政村。2017年有236户、总人口为907人。其中常住人口为843人。B村以农业为主,部分村民兼营牧业,或就近打工或外出打工。据统计,2016年B村人均年收入为5000元。B村所属的旗是国家级贫困县,B村于2014年被评为国家级贫困村。B村贫困的主要原因是耕地少,草场面积不足,生产成本高,农牧业收入有限。其他致贫原因有疾病、残疾、缺少劳动力、教育、自然灾害、缺少资金等。近年来,B村陆续接受农牧、发改、财政、水务、开发等各部门和镇政府实施的各类扶贫项目。

扶贫项目的实施,使得B村的面貌发生了明显改变。首先,村庄的生产性基础设施得到了改善,如高压电线网络的整改项目、低压管道输水灌溉工程项目、机井建设项目等解决了农牧业生产用电用水问题,提高了农田灌溉率,灌溉面积大大增加,使得庄稼旱涝保收。其次,村庄的生活基础设施得到了改善,如道路硬化为村民生产生活出行提供了方便;危房改造项目使得B村砖瓦房率达100%,提高了村民的住房条件。第三,其它方面的基础设施的改善,如在教育和文化生活方面,新村部建设不仅有办公区,还建有村民文化活动室和阅读书屋,村部前是宽阔的篮球场。

(二)资料收集情况

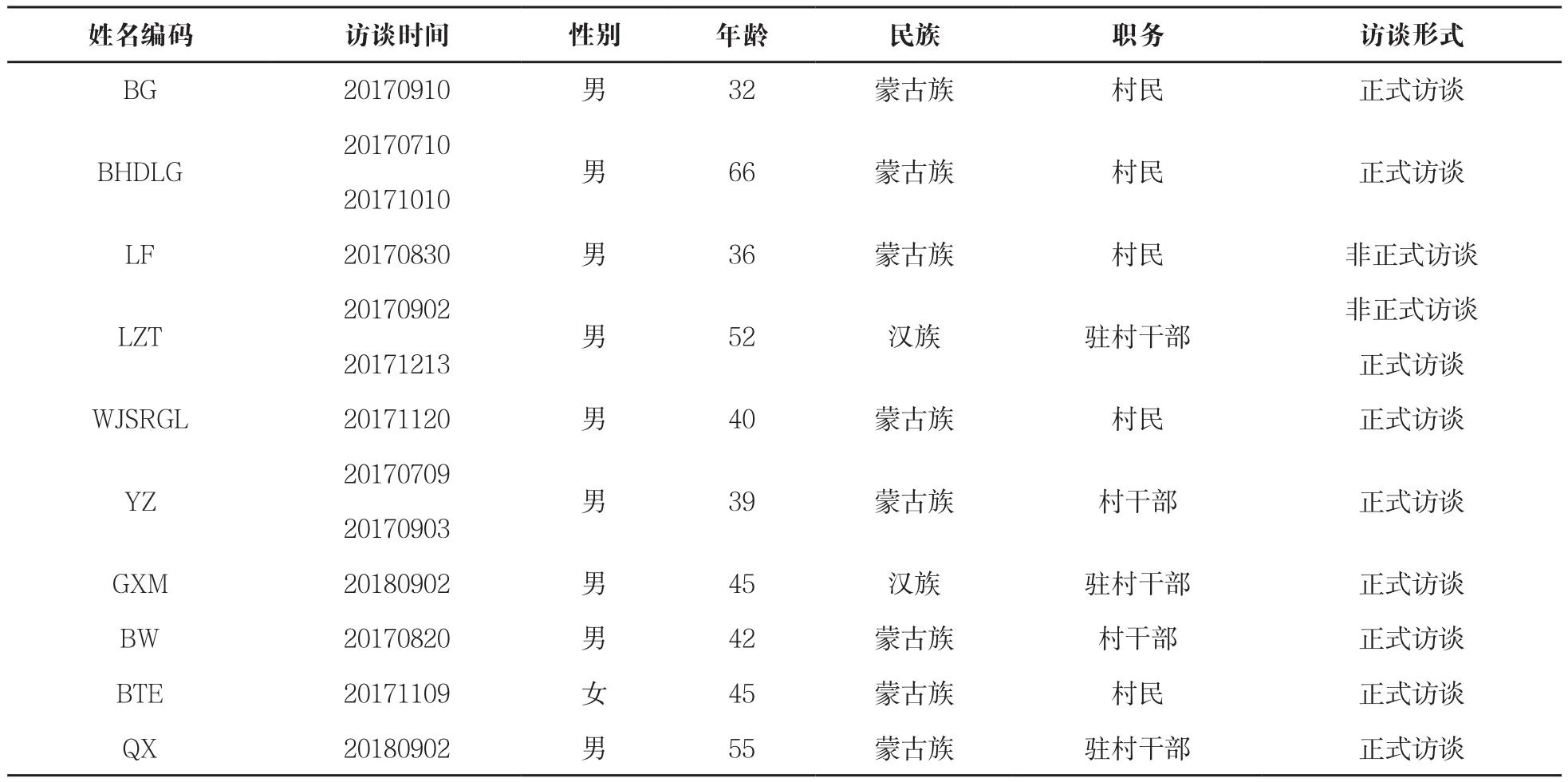

笔者于2016年8月和2017年7月至12月在内蒙古B村进行了深度访谈和参与观察。笔者的报道人BHDLG老人曾经做过B村的会计,他对B村的人口状况非常熟悉。BHDLG老人经常以聊天的方式给笔者讲关于B村人和B村的故事。笔者根据访谈内容的需要,与报道人进行讨论,依照B村正式的人口统计数据确定关键人物、典型人物。同时笔者会到B村的村民聚集点①村民聚集点是一个信息集散地。笔者在这里能够及时地获得村内事件的信息。(如村民的打牌点、商店、跳广场舞的地方等)观察和进行随机的非正式访谈,并发现和发展正式访谈对象。在访谈过程中,笔者以多次访谈为主,每次正式的面对面访谈(正式访谈)时间在1到3个小时之间。同时笔者会根据受访者日常生活的安排,与受访者一起参与活动,并在活动中与受访者交谈(非正式访谈)。通过田野调查,笔者收集了丰富的田野资料,包括访谈资料、田野日志和村落相关的文献和数据统计资料。

表2 访谈对象的基本信息② 此表中访谈对象的姓名编码的顺序是以访谈对象在文中第一次出现的顺序进行的排列。

四、扶贫实践中的偏差现象

精准扶贫是相对于粗放式扶贫方式而言的,它实际上是通过一种科学有效的政策与制度安排,将扶贫资源更准确地传递给目标人群的扶贫方式。③白描:《中国精准扶贫的实践与思考——中国精准扶贫进展与前瞻研讨会综述》,《中国农村经济》,2018(4)。精准扶贫的目标定位与瞄准的制度设计已经相对完善,精准扶贫目标定位与瞄准涉及的目标主体、定位与瞄准的内容和方式、定位与瞄准的程序、结果的评估与监督等均有具体的技术操作规范。①李迎生、李泉然、袁小平:《福利治理、政策执行与社会政策目标定位——基于N村低保的考察》,《社会学研究》,2017(6)。如“建档立卡”制度,使得贫困识别实现了到村到户到人,对贫困人口的贫困程度、贫困原因进行全方位、全过程的监测,帮扶措施则随之进行动态调整。②吴熊周、丁建军:《精准扶贫:单维瞄准向多维瞄准的嬗变——兼析湘西州十八洞村扶贫调查》,《湖南社会科学》,2015(6)。建档立卡形成了以家庭收入为主,综合考虑教育、健康、住房、生产能力等情况的识别标准。③朱梦冰、李实:《精准扶贫重在精准识别贫困人口——农村低保政策的瞄准效果分析》,《中国社会科学》,2017(9)。识别过程以农户申请、民主评议、公示公告和逐级审核、县扶贫办复审的方式实施。④梁士坤:《新常态下的精准扶贫:内涵阐释、现实困境及实现路径》,《长白学刊》,2016(5)。仅“建档立卡”制度就对贫困瞄准进行了全面详尽的规定,而精准扶贫有一系列的指导文件和规章制度。可以这样认为,如果严格遵循精准扶贫目标定位与瞄准的规范与程序,错扶、漏扶等偏差现象是可以得到有效遏制的。但是“上有政策、下有对策”,精准扶贫政策在B村扶贫中出现了偏差问题。通过实地观察和访谈,B村扶贫偏差主要有三种情况。

第一种情况是扶贫资源过度用于基础设施建设。B村的道路、饮水、住房、广播电视、医疗卫生等生产生活基础设施于2016年基本完成。村民的生产生活水平得到了提高,扶贫应该转向产业扶贫以实现贫困户脱贫。但是B村的扶贫工作依然集中于基础设施。

上面给的牛棚一眼就能看出来,三面砖墙,然后一个铁架子,都没有给上顶,得自己上顶。自己没上顶的,被雨淋了就生锈,都快坏了。有的自己上顶了,用来放杂七杂八的东西。(20170910BG)

把村子里的院墙全都涂成白色的了,这有什么用,都是为了上面检查的时候好看。(20170710BHDLG)

通过深入访谈和实地观察可以发现,B村出现了基础设施闲置和重复建设的情况。修建牛棚和青贮窖是B村及附近地区常见的项目。但是B村出现了“只见牛棚,不见牛”“青贮窖里无青贮”的情况,很多贫困户无力购买牲畜进行饲养,所以牛棚和青贮窖就被闲置下来。有些牛棚和青贮窖因为没有投入使用,以及保养和维修不够出现了不同程度的损坏。另一方面基础设施过度美化。通过发放铁栅栏和水泥板美化村民院落,用白色涂料将村庄的所有的院墙粉刷一新,等等。

第二种情况是明显不符合帮扶条件,却被纳入救助范围。在B村,这类获得救助的人群主要有以下几个特征:一是村干部享受扶贫项目。BW和YZ是村干部,他们的生活水平在B村属于中上等户。二人原有的住房是砖瓦房,并不在危房改造项目的受益范围内,但是二人均在村内划了新的房基地并建起了砖瓦房。二是与村干部存在亲戚关系(包括血缘、婚姻等)。BQ与村干部BW是堂兄弟关系,与村干部YZ是郎舅关系,他获得了进村的每一个扶贫项目。三是村内地位较高的精英人士,其中大部分是家族中较具有影响力的人,他们一般都与村干部保持良好的私人关系。HRC为B村B姓家族中经济条件较好且比较有影响力的人,他多次获得扶贫项目。

第三种情况是通过贫困状况难以甄别,但因上访、消极配合扶贫工作等极端行为获得扶贫项目。这里的极端行为主要是指那些在村民和村干部看来喜欢“挑事”、擅长“闹事”的村民,通过“上访”、消极配合项目实施或其他极端行为实现个人目的。而这些人分别被称为“上访户”和“钉子户”。多数情况下,村干部在面对这些人的时候,通常会以给扶贫资源来化解矛盾。LF为单身汉,在村民眼里他并不贫困,但是他却是贫困户。

不给我贫困户,不给我扶贫项目,我就去告他们(指村干部)。牛棚、青贮窖啥的都得有我的份儿,必须有。不给我,我的办法多的是。一直给他们打电话,或者直接去镇里或者去旗里,还有就是来检查的时候我拦住下来检查的领导的车,都好使。他们不能把我怎么样,我没什么可害怕的,害怕的是他们。(20170830LF)

危房改造项目在B村实施过程中,出现了2个“钉子户”。项目实施文件明确规定“土房一间不能留,村屯砖瓦房率必须达到100%”。有些村民知道项目如果不能按标准完成,领导是要被问责的。于是用拒不拆土房威胁村干部,村干部为了完成任务,不得不让步。WQX有一处30平米的土房,如果按照危房改造项目的实施方案,只能改建为40平米的砖瓦房。但是WQX要求建为60平米,并额外要求进行简单的室内装修(包括刮大白、贴地板砖)和安装水泥板庭院围墙。如果不满足她的要求,她就不让施工。为了不耽误危房改造项目按期完工,村干部不得不答应她的条件。

扶贫偏差状况表明,国家的扶贫目标在具体的政策执行实践中被大量消解掉,国家向村庄供给的用于扶贫的资源无法有效对接至乡村社会中的真正的需求者。政策在执行过程中无法达到理想化的状态尚属正常,但通过B村的扶贫情况来看,国家的扶贫政策的基本目标在村庄的执行实践中均发生了巨大的执行偏差。

五、场域理论视角下的农村精准扶贫

(一)乡镇政府与基础设施建设过度

乡镇政府作为基层政府在整个国家与农民关系的链条中处于中间环节,上要执行国家政策,下要面对村情民意。①赵晓峰:《精准扶贫政策的分级落实机制及其基层实践困境》,《西北农林科技大学学报(社会科学版)》,2018(6)。在政策的执行过程中,乡镇政府扮演着国家意志执行的角色,并作为国家力量的代表与村庄关系最为密切。在扶贫工作中,乡镇政府是使得扶贫政策与乡村社会无缝对接的关键,其行为制约和影响着扶贫工作的效益。

在“项目治国”的背景下,乡镇基层政府由过去的“要钱”转变为“跑钱”②周飞舟:《从汲取型政权到“悬浮型”政权——税费改革对国家与农民关系之影响》,《社会学研究》,2006(3)。,每天“想项目”、“盼项目”,甚至提出“大跑大项目大发展,小跑小项目小发展,不跑没项目不发展”的项目动员令③渠敬东:《项目制:一种新的国家治理体制》,《中国社会科学》,2012(5)。。基层政府为求发展,争相申请项目。项目申请受到规避风险的惯习的影响,基层政府坚持“不出事逻辑”④贺雪峰、刘岳:《基层治理中的“不出事逻辑”》,《学术研究》,2010(6)。。而在扶贫项目中风险最大的就是产业发展项目,产业扶贫成本高,周期长,极易受病虫、水利、气候等多种不可控因素的影响,容易受到市场的冲击,风险高。⑤胡伟斌、黄祖辉、朋文欢:《产业精准扶贫的作用机理、现实困境及破解路径》,《江淮论坛》,2018(5)。因此,政策执行者为规避风险,不愿轻易尝试产业扶贫。B村贫困的主要原因是受到耕地和草场的限制,产业单一,农牧民收入低。突破产业发展之困是B村脱贫的“关键”,但是B村并没有具体有效的产业扶贫项目。

脱贫靠产业,但是这村里什么也没有,根本扶持不起来。产业发展需要长期的规划,形成一个产业链才能持久,更需要一个好的带头人,可是这样的带头人难找啊。而且需要大量的资金投入,一旦失败,钱就没了,谁敢冒这险啊(20171213LZT)

咱们这儿种苞米旱涝保收,也不愁卖,种小麦、水稻啥的不是不行,但是没有人收,要是政府让企业和我们签合同,有了保障,才能种。(20171010BHDLG)

在B村,基于地方性知识和自然环境条件,适于发展的产业是农业和畜牧业。而且农牧民在长期的农牧业经营中形成了以种植玉米和养牛为主的种养殖惯习。种植玉米一方面不愁卖,因为B村附近有一大型玉米加工企业常年收购玉米。另一方面种植玉米为圈养牲畜提供秸秆饲料,B村大多数家庭都以养牛作为副业,由于牧场沙化严重,只能依靠秸秆喂养。即使自家不养牛,也可以将秸秆出售增加一些收入来源。农业为村民提供最稳定的收入,改种其他作物一旦失败,村民将失去最稳定的收入保障。B村畜牧业以养牛为主,养牛是农牧民优先选择的副业。但养牛成本高,一头三岁小牛至少6000元钱,长期需要精饲料和玉米秸秆进行喂养,同时需要建设牛棚、青贮窖等基础设施,一旦牛生病或出现其他意外,对于村民来说损失会非常大。对于贫困户来说,很难承担养牛的成本和风险。为规避风险,基层政府在实施过程中做了变通,将发展产业调整为建设产业基础设施。因此发展养殖业的项目主要以青贮种子发放、牛棚和青贮窖建设为主,而后续的经营成本均需农户自己承担。养牛成本回收周期长,一般需要三年的圈养,风险大,贫困户难以承担长期的成本投入。因此牛棚、青贮窖被大量闲置和损坏,“青贮籽”被转送他人。

但是在“有项目才有发展,有发展才有政绩”的逻辑下,基层乡镇政府不得不申请项目,而产业扶贫项目的风险性使得乡镇政府望而却步,这时基础设施建设项目则成为了申请的首选。一方面贫困地区基础设施建设滞后是一种共识,加强基础设施建设是涉农职能部门的重点工作之一,基础设施项目容易获得上级职能部门审批,由此形成了基础设施建设优先的惯习,并不断自我强化,影响着基层政府的策略选择;①殷浩栋、汪三贵、郭子豪:《精准扶贫与基层治理理性——对于A省D县扶贫项目库建设的解构》,《社会学研究》,2017(6)。另一方面,基础设施项目具有建设周期短、结项快、易于管理、建设经验成熟等特点,在形成亮点、迎接考察等方面具有优势,能够打造具有轰动效应和观赏效应而不可复制的政绩②张雪霖:《涉农资金项目供给模式及其内卷化治理》,《湖南农业大学学报(社会科学版)》,2015(1)。。基础设施项目的不断实施,导致地方基础设施建设基本完善。当基础设施建设饱和时,则追求精细化,在细节上做文章,资源逐渐流向细枝末节,即美化、绿化、卫生等方面。

(二)地方精英俘获资源

“精英俘获”是地方精英凭借其自身具有的参与经济发展、社会改造和政治实践的机会优势,获取本应该瞄准贫困人口的扶贫资源和项目。③李祖佩、曹晋:《精英俘获与基层治理:基于我国中部某村的实证考察》,《探索》,2012(5)。地方精英是村庄中具有相对资源优势和社会影响力超过一般村民平均社会影响力的人。④贺雪峰、仝志辉:《论村庄社会关联——兼论村庄秩序的社会基础》,《中国社会科学》,2002(3)。村干部一般是乡村最主要的精英群体。作为国家代理人和村庄利益代言人,村干部在村庄权力结构中具有正式的政治身份和非正式的私人身份,因此能够自如地游离于“保护型”和“赢利型”国家经纪人之间。⑤程璆、郑逸芳、许佳贤等:《参与式扶贫治理中的精英俘获困境及对策研究》,《农村经济》,2017(9)。在扶贫工作实施的过程中,村干部利用职务带来的便利,垄断扶贫信息,掌握着扶贫资源的支配权,决定着扶贫资源的流向。

看见YZ和BW在大东边的房子了没?是15年和16年盖的项目房,YZ盖的项目房好赖有人住,BW还住在村子中间,新房子就空着。你看他们的院子多大,都能放牛了。哎,国家给的是“十五的月亮”,到了老百姓的手里就成“二十几的月亮”了。(20171120 WJSRGL)

现在这脱贫都是有指标的,每年脱贫人数要达到多少。所以得有人退出贫困户,可是退出贫困户就没有补贴等好处了,他们不愿意退。可是上面让按指标必须退,他们不退,我们难做啊。怎么办?我们只能尽量让配合的人进入贫困户,退的时候好说话啊。比如我叔,我让他退,他肯定得退。我是他侄子,他不能让我为难啊。(20170709YZ)

首先,村落社会具有乡土性。①费孝通:《乡土中国·生育制度·乡土重建》,北京:商务印书馆,2011,第6页。“同心圆波纹”的亲属及社会关系是社会结构的基础②阎明:《“差序格局”探源》,《社会学研究》,2016(5)。,其亲属或社会关系具有亲疏远近之特征③廉如鉴:《“差序格局”概念中三个有待澄清的疑问》,《开放时代》,2010(7)。。个人在进行社会互动、资源分配时倾向于从同心圆中心向外扩散,愈推愈远、愈推愈薄。④廉如鉴、戴烽:《差序格局与伦理本位之间的异同》,《学海》,2010(3)。“情理”是差序格局中处事的原则。⑤翟学伟:《人情、面子与权力的再生产——情理社会中的社会交换方式》,《社会学研究》,2004(5)。如果不按照这一原则处事,极易受到差序格局序列中他人的攻击。⑥李迎生、李泉然、袁小平:《福利治理、政策执行与社会政策目标定位——基于N村低保的考察》,《社会学研究》,2017(6)。差序格局这一文化惯习既是一个人行动的价值和道德基础,也规定着社会关系中的权力与义务。⑦阎明:《“差序格局”探源》,《社会学研究》,2016(5)。因此在扶贫政策实施的过程中,村干部将扶贫资源分配给村里公认的极度贫困的家庭后,就会根据差序格局按亲疏远近流向村干部及其亲属和朋友。同时,差序格局建立的关系网基于人情也会为村干部执行工作提供支持。如在脱贫指标下来后,这些“熟人”会义不容辞地在脱贫声明书上签字。在上级入户检查时,这些人都会按照村干部的安排行事。这一关系网保证了村干部的工作考核任务的完成。在这种激励下,扶贫资源分配的差序格局的惯习被不断地强化。

其次,扶贫资源是一种经济资本。一方面,村干部会利用职权之便为自己谋取实际的利益,将扶贫资源变为个人的经济资源。B村村干部BW和YZ的条件不可能获得危房改造项目,但是二人另辟蹊径,找新的房基地,并将其确定为危房建起了项目房。另一方面,扶贫资源也被村干部用来作为争取社会资本的交换资本。随着农村经济体制改革,在市场经济的价值理念的不断冲击下,增加经济收入日益成为农户的理性选择。⑧李迎生、李泉然、袁小平:《福利治理、政策执行与社会政策目标定位——基于N村低保的考察》,《社会学研究》,2017(6)。在扶贫工作实施的过程中,扶贫资源成为了稀缺资源,具有一定的“交换”价值。村干部利用对扶贫资源拥有支配权建立基于利益的“熟人圈”。这一“熟人圈”不同于传统的“熟人圈”,更具有工具性特点,是为选举获胜建立的社会关系资本。⑨伊利民:《精准扶贫中的半官僚化——基于Y县扶贫实践的组织学分析》,《贵州社会科学》,2017(9)。因此村干部将扶贫资源分散给各家族中较有影响的家庭以稳住民心和获得各家族的支持。

(三)驻村干部“不作为”

作为村庄的“局外人”,驻村干部因没有与之相适应的实践性权力,缺少权威,由历史上具有上级赋予充分权力的“代理人”逐渐转化为国家政策上传下达的“协调者”。⑩王雨磊:《数字下乡:乡村精准扶贫中的技术治理》,《社会学研究》,2016(6)。驻村干部向上受制于乡镇政府,向下“脱嵌”于村庄。驻村干部虽然是由不同的单位和组织部门下派到驻点村,帮扶所在村的贫困人群脱贫,但是不得不受到驻点村所在的乡镇的管理。①许汉泽:《精准扶贫背景下驻村机制的实践困境及其后果——以豫中J县驻村“第一书记”扶贫为例》,《江西财经大学学报》,2017(3)。B村的脱贫项目的实施、脱贫工作的进展等无不受到所在乡镇的控制,驻村干部难以脱离乡镇而独立开展工作。

具体怎么扶贫都是镇里的领导说得算,我们都是配合镇里的领导开展工作。(20180902QX)

驻村干部有效地嵌入乡村有利于整合驻点村的扶贫资源,实现“滴灌”式精准脱贫。②孔德斌:《嵌入式扶贫的悖论及反思》,《理论与改革》,2018(2)。但是在现实场景中,驻村干部“脱嵌”于驻点村。一方面在村落社会中,驻村干部“照章办事”的工作惯习遭遇失灵。来自政府部门和事业单位的驻村干部,他们的工作环境是遵循正式制度运行的,工作是按照正式的规章制度执行的。驻村干部形成了制度性的工作惯习。但是在村落社会中,人情、面子、血缘等非制度性因素是村落秩序运行的主导因素。③翟学伟:《人情、面子与权力的再生产——情理社会中的社会交换方式》,《社会学研究》,2004(5)。这种工作惯习无法与村落社会的非制度性运行机制结合,导致驻村干部难以适应新的工作环境。

村子里不讲究规则,我的工作都乱套了。(20180902GXM)

我来这儿驻村,回去应该能升到正所长了,我现在是副所长。(20170902LZT)

另一方面,作为村外人,驻村干部在村内没有职务,实际上是一个“光杆司令”④再米娜·伊力哈木:《贫困村驻村第一书记如何发挥大作用》,《人民论坛》,2017(36)。。驻村干部驻村时间短,很难快速地熟悉了解村庄情况,导致缺少群众基础,工作中经常出现贫困户参与不足和不配合的情况。B村是一个蒙古族村庄,村民以蒙古语为日常交流语言。而外来驻村干部中只有2人是蒙古族,且会说蒙语。这对于外来驻村干部来说,他们基本上不了解B村的民俗风情、乡土关系,也不属于B村这个道德共同体,很难取得村民信任,更难以融入其中,与贫困户关系松散,帮扶工作很难开展。驻村干部处在这样一种尴尬的境地,使得他们难有作为。同时,这些村干部有自己的本职工作,无法全身心投入到扶贫工作中,导致他们“身在村庄心在机关”。⑤葛志军、邢成举:《精准扶贫:内涵、实践困境及其原因阐释——基于宁夏银川两个村庄的调查》,《贵州社会科学》,2015(5)。下乡驻村是驻村干部晋升的一个重要考核指标。所以,对于驻村干部来说完成驻村考核是主要目标,是否被村民或被村庄接纳也就显得那么不重要了。

(四)极端行为者的“上位”与政治任务的刚性考核

在精准扶贫背景下,现有的地方治理格局中有两大政治任务,一是“维稳”任务,二是精准扶贫。“维稳”和扶贫作为基层治理的政治手段,在基层扶贫实践中被村民巧妙地转化为争取扶贫资源的手段。“维稳”是各级政府自上而下严格执行维护地方秩序的政策,对于群体性事件、越级或进京上访事件等处理不利的政府部门与官员将给予严厉处罚。扶贫工作尽管重要,但是“维稳”是一票否决制,所以“维稳”工作重于扶贫工作。换句话说,就是自上而下的“维稳”的政治任务在扶贫实践中逆向地成为了村民获取扶贫资源的政治资源。具体而言,即在精准扶贫的实践中,有些普通村民为获得扶贫资源,通过上访行为给村干部施压,村干部为稳住这些村民不得不作出妥协。当村民知道“维稳”的重要性时,上访行为不再是要求公平正义的手段,反而成为村民获得扶贫资源的交易手段。

“上访户”不好惹,就是无赖。处理不好就给你捅娄子,他不管不顾的。前几天就有人直接去旗里了,镇长挨了批评。他被批评了,我们怎么会有好日子过。在全镇领导和各村代表面前劈头盖脸地挨了一顿骂,我们村也被点名批评了。能有什么办法,只能给他点儿好处,他才能老实。(20170820BW)

有些村民看到上访行为的“效益”后,为了吃到更多的“甜头儿”,想方设法地跟村干部讨价还价。与“上访户”相似的是“钉子户”,他们利用扶贫工作领导问责制这一政治考核指标,通过消极配合扶贫项目实施而获得扶贫资源。

对付WQX这样的“钉子户”能有什么办法,她就是不拆土房,可是上面要求必须把土房推倒,不推倒不行,上面的领导不管你用什么办法,只要能完成任务就行,我只能尽量让她少要点儿,但是还是满足了她大部分要求。而且要是她急眼了,什么事儿都能做得出来,非得给你捅娄子不可。(20170709YZ)

“上访户”和“钉子户”常常是村落中胆大妄为的“无赖”,而“无赖”往往会无视维护人与人之间良好关系的礼节和规矩,并做出与生活之道相违背的举动。①布迪厄:《实践理论大纲》,高振华、李思宇译,北京:中国人民大学出版社,2017,第9-14页;第14页。这些人喜好用耍赖撒泼的方式获得个人目的,不知羞耻。②布迪厄:《实践理论大纲》,高振华、李思宇译,北京:中国人民大学出版社,2017,第9-14页;第14页。在乡村这个注重面子的场域③翟学伟:《人情、面子与权力的再生产——情理社会中的社会交换方式》,《社会学研究》,2004(5)。,如果没有应对无赖的手段,则会颜面扫地,因此村民都会对这些人敬而远之。在村落中,这些耍赖伎俩为他们赢得了一定的利益,因此耍赖成为他们争取或获得利益的惯习性行为。因此,在扶贫资源进入村落的时候,这些“无赖”便故技重施,以获得扶贫资源。在政治任务的刚性考核下,上访和消极配合行为是村民对基层干部发起的挑战,而这种挑战可以制造政治资本,获得扶贫资源。在面对挑战时,村干部尽量避免与其发生冲突和矛盾,如果和他们发生正面交锋,即便是有理,也会为其所累,工作受阻,前途受损。当村干部无法有效处理扶贫过程中出现的上访、消极配合等极端行为时,扶贫资源便成为治理上访和保证项目顺利实施的资源。

(五)普通村民“缺位”与基层社会组织松散

缺乏组织性的村民很难对扶贫工作进行有效的民主监督,而村民日渐原子化以及农村基层社会组织松散是由多方面因素决定的。新中国成立后,农村社会重要的自治机制——宗族在一系列社会运动的推行下被清除,国家政权开始与农村社会直接对接。人民公社时期,国家以对资源的全面垄断为基础建立起对社会进行深入动员和全面控制的总体性社会,④应星:《农户、集体与国家:国家与农民关系的六十年变迁》,北京:中国社会科学出版社,2014,第7-8页。因此,民众只是通过国家力量被机械地集中在一起,并未实现真正的组织化。家庭联产承包责任制后,国家和各级政府通过土地实现了对农村的政治、经济和社会治理的目标,家庭成为国家治理农村社会的基本单位。作为农村自治组织的村民委员会在农户与基层政府之间的博弈中,逐渐倒向基层政府,成为了乡镇政府的一个办事机构,其自治功能基本丧失。而农业税的全面取消标志着国家权力从乡村社会的全面退出,农村社会更加松散,再加上市场经济带来的利益分化,使得自身具有局限性的小农,很难在其内部找到一个共同的平台作为联合的基础。⑤郝亚明、包智明:《体制政策与蒙古族乡村社会变迁》,北京:中央民族大学出版社,2010,第338页。后税费时代,国家由从农民“汲取”资源转向“输入”资源,资源的性质发生了转变。税费时期,农民对从自己手中汲取的资源有着天然的关切,但现在却不一样了,“钱是国家的,反正不是我的”,在农民朴素的公私观念中并没有对国家输入的公共资源的监督意识和维护意识。在访谈中提及扶贫工作时,很多村民表现出“事不关己,高高挂起”。

我和领导(村干部)也不是亲属。扶贫和我没有多大关系,我也评不上贫困户,项目给谁,不给谁,我也管不着。(20181109BTE)

大喇叭通知村民去村部开会,去干啥,什么事儿我也说得不算,还不如在家里收拾下院套(庭院)呢。再说这事儿都是领导们的事儿,他们跑项目、开会啥的,我们啥也不懂,都是瞎操心。(20171010BYDLFG)

我们这个村比较特殊,如果追究起来,一个村的人都有亲戚关系。抬头不见低头见的,抹不开,也不合适。(20170710BHDLG)

制度性因素导致了村民缺少组织性。另一方面,乡土社会是依赖“礼治”来维持秩序的,破坏乡土秩序的因素都被遏制着。①费孝通:《乡土中国·生育制度·乡土重建》,北京:商务印书馆,2011,第53-56页;第53-54页。村落共同体既满足村民生活需要,也赋予了个体价值和意义。②闫丽娟、孔庆龙:《村庄共同体的终结与乡土重建》,《甘肃社会科学》,2017(3)。个人追求的不是利益最大化,而是在关系中定位自己,然后遵循合乎共同价值的行事方式开展合宜的行为。③李芊蕾、秦琴:《论中国人的“关系理性”》,《中共浙江省委党校学报》,2008(3)。即在熟人网络中,“礼治”的乡土秩序是村民为人行事的文化惯习。因此,在有冲突的时候,村民首先考虑的是由此破坏的关系网络的修复以及未来持久生活的安定和谐,而不是单纯的利益获取。④李迎生、李泉然、袁小平:《福利治理、政策执行与社会政策目标定位——基于N村低保的考察》,《社会学研究》,2017(6)。特别是在B村这样一个“熟人社会”。B村有14个家族,14个家族之间通过婚姻嫁娶形成了一个熟人关系网。这个关系网错综复杂,关系中包含着关系,这张关系网的秩序的维持依赖的是“礼”⑤费孝通:《乡土中国·生育制度·乡土重建》,北京:商务印书馆,2011,第53-56页;第53-54页。。在扶贫工作实施中,虽然村民认为资源分配不公平,对此也有所抱怨,但是很少有人对此提出挑战。因为如果对此提出挑战,就意味着可能会带来脸面上的损失,也会打破长期依赖的乡土秩序。因此,在公共事务上,他们选择沉默和不关心的态度。

在文化惯习和制度因素的影响下,村民对扶贫工作持一种漠然态度。每当村里有事情需要每家每户出代表参加会议的时候,几乎见不到普通村民参加,甚至部分村民代表也不来参加。由于缺少民主监督,村庄政治很容易被精英俘获。会议往往成了一个形式,会议结果并不是民主产生。正如访谈对象所说,“民主表决变成了现场通知”。村两委中大部分都是村干部的亲属,因此B村的权力圈成为了“亲情圈”和“朋友圈”。会议决定一般都会在村部公示,由于村部建在村子的最东边,很少有村民会看公示,甚至有很多村民都不知道有公示这样“一回事”。村民缺少组织性,导致村内民主监督缺失,极易造成精英俘获。精英俘获反过来又进一步地消解了村民的组织性,造成农村结构更加松散。

六、扶贫场域中的“共谋”

布迪厄认为,场域是一个动态过程,场域中充满了斗争和博弈。⑥布迪厄:《实践感》,蒋梓骅译,南京:译林出版社,2012,第70-74页。在农村精准扶贫这一场域中,不同的行动者采取不同的行动,并且通过各自的行动在其中进行博弈,提高自身在场域中的位置。场域中的斗争与博弈会造成冲突的产生,在面对冲突与不一致时,行动者基于共同利益与考量选择妥协,并在不断地互动过程中形成了具有合作性质的“共谋”行为。这种“共谋”行为并不是个别行动者的私人活动,而是一种制度化了的非正式行为。①周雪光:《基层政府间的“共谋现象”——一个政府行为的制度逻辑》,《开放时代》,2009(12)。B村的扶贫场域中的“共谋”行为主要是由压力型体制和乡土惯习导致的。

首先,压力型体制导致的自上而下的“共谋”行为。压力型体制的建立是为了确保扶贫实践的有效性,但是在具体的实践情境中,政策执行者的资源和能力并不必然完成任务。②徐娜、李雪萍:《共谋:压力型体制下基层政府的策略性回应》,《社会科学论坛》,2017(9)。但是压力型体制采取一票否决制③荣敬本:《变“零和博弈”为“双赢机制”——如何改变压力型体制》,2009(2)。,各行动主体为完成考核任务,通过“共谋”趋利避害。在压力型体制下,B村扶贫场域中存在乡镇政府与村干部之间的共谋、村干部与驻村干部之间的共谋、村干部与村民之间的共谋等。在扶贫场域中,作为村庄的自己人,村干部对村庄和每户家庭状况比较熟悉,是精准扶贫政策村庄场域中的关键执行主体。④张雨、张新文:《扶贫中的不精准问题及其治理——基于豫南Y乡的调查》,《湖南农业大学学报(社会科学版)》,2017(5)。作为外来者的乡镇政府和驻村干部需要依赖村干部的地方性知识和实践权力。⑤王雨磊:《村干部与实践权力——精准扶贫中的国家基层治理秩序》,《公共行政评论》,2017(3)。

乡镇政府拥有着最多的政治资本,是扶贫资源的主要提供者,它的政治诉求也是最大的。随着税费改革、乡镇合并⑥2001年,内蒙古自治区进行基层政府改革和乡镇合并工作,B村所属的苏木与相邻的苏木合并,形成一个镇。等体制的变化,以及农牧民收入来源的多样化,农牧民和村庄对乡镇政府的依赖逐渐减小,乡镇政府的外来者的身份被强化。在扶贫政策落地实施的过程中,作为外来者的乡镇政府更需要依靠村干部熟悉村庄情况的优势。⑦沈孝鹏:《精准扶贫领域“村官”腐败的发生诱因与预防机制——基于中部6省168起典型案例的考察》,《宁夏社会科学》,2017(6)。因此,对村干部的实践权力的依赖弱化了乡镇政府对村干部的监督职责。乡镇政府对村干部俘获资源的行为采取“睁一只眼闭一只眼”。

要是没有我们和老百姓打交道,项目根本没办法实施,镇里的领导必须得尊重我们。如果我们撒手不管了,镇里的领导们就什么也做不成了。(20170820BW)

村子里的事儿都得让村干部来处理,他们的话好使,我们的话老百姓不听,一想到和他们打交道就头疼。(20170902QX)

对于缺少实际权力的驻村干部来说,外来者的身份使得他们的处境更加尴尬。作为外来者的驻村干部,在缺少政治权威和群众基础的情况下,为完成驻村任务,需要借助村干部的权威、关系与地方性知识来开展工作。驻村干部开展工作严重依赖村干部,没有村干部的帮助,他们连贫困户的家门都进不了。⑧王雨磊:《数字下乡:乡村精准扶贫中的技术治理》,《社会学研究》,2016(6)。在B村,驻村干部入户都是村干部领着进入贫困户家门。当遇到贫困户不配合工作时,村干部也会尽可能快地帮忙解决。来而不往非礼也,村干部帮助驻村干部解决与贫困户面对面的问题,驻村干部则包揽了所有的数字统计、文字书写等工作。B村村干部中一人初中毕业,两人初中肄业,两人小学毕业,只有会计一人是中专毕业。除会计一人外,其他人的汉字书写能力有限,没有掌握电脑、统计等相关知识和技能。会计虽然会用电脑做表格,但是熟练程度不够,打字速度特别慢,所以在不断地填表和统计工作中,村干部是焦头烂额。相对于村干部来说,驻村干部则熟练掌握这些技能,所以村干部的填表任务大部分被驻村干部承担了。因此,村干部与驻村干部形成了合作“共谋”关系,村干部为驻村干部“摆平事儿”,外来驻村干部帮助村干部完成填表任务,两全其美。

“维稳”一票否决的规定和脱贫任务的领导问责制,让官民之间关系发生了始料未及的变化。而扶贫资源能够使得极端行为者“安分”,进而换来“社会安宁”。在这样的情况下,官民的关系就会发生异化,形成所谓的“合作”与“共谋”。

其次,基于乡土惯习导致的自下而上的“共谋”行为。乡土惯习是适应于乡土社会政治生态、非制度化的问题解决方式的行为倾向,如差序格局、人情、面子等。①王猛:《经济理性制度结构与乡土逻辑:农村政策执行中的“共谋”现象研究》,《湖北社会科学》,2006(2);翟学伟:《人情、面子与权力的再生产——情理社会中的社会交换方式》,《社会学研究》,2004(5)。扶贫工作落地实施面对的是村落的真实场景,真实场景中的非制度性的理性因素超越了扶贫工作的制度性逻辑,村干部和村民之间基于乡土惯习实现“共谋”。村落社会中社会关系遵循差序格局,村干部将扶贫资源按差等序列分配给近亲亲属,这些亲属根据差序格局和人情竭力配合村干部的工作。而其他村民基于同样的逻辑和“礼治”的惯习对扶贫工作和自上而下的“共谋”采取不关心的默许态度,这种态度本身也是一种“共谋”。换句话说,乡土惯习消解了自下而上的民主监督功能。B村扶贫场域中形成了自上而下和自下而上的“共谋圈”。这一“共谋圈”是扶贫场域中的多方主体经过多次互动博弈形成的,并且导致了扶贫工作偏差频频发生。

七、结 论

通过上述分析可以发现,在精准扶贫场域中,惯习和资本目的制约着行动者的行为。乡镇政府在规避风险和基础设施建设优先的惯习支配下,以及对仕途上晋升这一政治资本的关注下,将扶贫资源集中于基础设施建设。地方精英(村干部)基于差序格局的文化惯习和以扶贫资本换取社会资本和政治资本等目的俘获扶贫资源。驻村干部的制度性工作惯习在村落环境中遭遇失灵,为确保顺利完成工作任务考核,只能不作为。极端行为者根据以往经验,习得“耍赖”这一惯习,并在扶贫工作实施中,通过这一行为获得扶贫资源。在乡村“礼治”的文化惯习和制度性因素形成的朴素的公私观念,以及维护既有的社会关系资本的影响下,村民对公共资源的分配持漠然态度。场域中的行动者基于不同的惯习和资本目的参与其中,使得扶贫工作不可避免地发生异化,扶贫偏差不断。

同时,处在扶贫场域中的各主体在不断地互动和博弈过程中,压力型体制下的利益考量和对社会关系资本维护的乡土惯习,消解了自上而下的体制监督和自下而上的民主监督,导致各行动主体达成“共谋”,并形成了一个自上而下和自下而上的“共谋圈”,导致扶贫工作偏差的进一步产生。如果扶贫场域中的“共谋”行为得不到及时干预,长此以往这一客观结构会主观化,使得“共谋”本身惯习化。惯习的形成则会加强“共谋”,导致扶贫实践与政策表达更加偏离。