价值、情感与社区的共生:灾害研究中的社会工作专业与国际经验

2019-10-29吕哲臻

杨 慧 吕哲臻

一、灾害人类学对跨学科研究的启示:社区、关系与文化的统一

灾害研究具有跨学科性,“所有的社会科学都对灾害的发生过程,如灾前预警、灾害应急、灾后恢复重建及其相关的社会和文化变迁进行系统研究,对个人和社会组织对于灾害的回应方式进行解释”。①李永祥:《灾害的人类学研究述评》,《民族研究》,2010(3)。而社区这一场域已成为各学科灾害研究的聚点。灾害研究的本质是社区研究。②李永祥:《论灾害人类学的研究方法》,《民族研究》,2013(5)。“正是在社区团结及其相对的个体需求问题上,社会科学领域里的理论和实践的路径才深刻地交汇。”③安东尼·奥利弗-斯密斯:《手足之痛——灾后团结理论与应用的视野》,彭文斌译,《西南民族大学学报(人文社科版)》,2018(11)。灾害人类学认为社区资本发展与社区重建的核心在于社会文化中的社会关系,“强调社区恢复能力中社会资本的重要性,表明了人们承认在抗灾减灾过程中人与人之间的社会关系至关重要”。④Barrios R. E.:《“在这里,我生活得并不舒服”:人类学视野下的社区恢复能力》,高朋、张巧运译,《思想战线》,2015(4)。在灾难过程的演进中,失去的和重构之间的互动通常牵涉到各种价值之间的冲突,⑤安东尼·奥利弗-史密斯、苏珊娜·M·霍夫曼:《人类学者为何要研究灾难》,彭文斌译,《民族学刊》,2011(4)。不同的价值观念和不同形式的知识被启动为社会关系的特征,人类学的关怀强调对文化与社区重建过程中的多重关系加以调谐。①安东尼·奥立佛-斯密斯:《风暴中的声音:救灾与重建中的社会关系》,彭文斌译,《西南民族大学学报(人文社科版)》,2011(7)。在对灾后社区关系的研究方面,经典理性选择(资源动员)理论缺乏对群体内部社会进程机制的洞见,特别是忽略了价值和情感表达的力量,而灾后团结理论更加强调价值、情感、文化和社会场景,认为灾后社会关系已超越单一的物质利益诉求,通过价值观与情感来表达认同感与归属感,最终回归每个人的存在之本。②安东尼·奥利弗-斯密斯:《手足之痛——灾后团结理论与应用的视野》,彭文斌译,《西南民族大学学报(人文社科版)》,2018(11)。

除在研究视角与研究内容方面体现了社区、关系与文化的统一之外,灾害人类学在研究主体和研究方法方面也特别强调这一点。在研究中,灾害人类学家是特定文化中的社区的组成部分,对社区负有重要责任,是与当地社区成员紧密联系在一起的。一方面人类学家研究的是灾害中的“他者”,充当着他们的发言人;另一方面也需要融入到受灾群体中并成为其中的一员,运用深刻的文化理解能力调研分析灾害过程及与此相关的各种政治、经济和权力关系,并提供实际上的帮助。③李永祥:《灾害的人类学研究述评》,《民族研究》,2010(3)。人类学主张以联结社会(个体和群体的组织与关系)、环境(联结物质世界的网络,人与群体在其间构成)和文化(价值观、规范、信仰、态度以及与组织和关系有关的知识)的关系网络来研究灾难。④安东尼·奥利弗-斯密斯:《“何为灾难?”:人类学对一个持久问题的观点》,彭文斌、黄春、文军译,《西南民族大学学报(人文社会科学版)》,2013(12)。

灾害人类学关于社区、关系与文化的统一性研究为我们理解和分析灾害跨学科研究中其他学科的实践提供了理论框架。作为跨学科灾害研究重要力量的社会工作专业在价值与伦理、理论与方法等方面均整合了对社区、关系和文化的考量。

灾害社会工作以受灾群众、家庭和社区为服务对象,运用社会工作专业方法,帮助受灾对象修复受损关系、提升发展能力、增强社区和社会功能的专业服务。⑤杨慧:《灾后社区回迁老人的需求评估与社会工作介入效果评估》,《西南民族大学学报(人文社会科学版)》,2018(11)。本文参照灾害人类学社区、关系和文化的统一性框架,首先对灾害社会工作专业的特点、介入模式与角色进行分析,进而梳理灾害社会工作的国际经验,在对赋权、内生性和资源链接三大本质性要素的提炼中识别出价值、情感与社区的共生。

二、灾害研究中的社会工作专业:契合性、介入模式与角色

灾害管理涉及到社会各组织部门为应对灾害而采取的政策、行政决策和业务活动。⑥Tan N. T. Social and Community Response to the SARS Epidemic: The Singapore Response. Journal of Youth Studies, 2004, 7(1): 97-105.在灾害管理的过程中,旨在回应弱势群体的需要、提供相应服务、挖掘其内在潜力并增强应对困境能力的社会工作专业也在不断地嵌入与适切发展。灾害社会工作最早起源于美国内战时期,20世纪90年代以后,随着社会工作实务界在灾害发生后提供应急服务的能力不断加强,理论界对这一领域的研究也得以推动。社会工作专业价值观与伦理、理论与方法的应用为灾害管理实践及研究提供了一个新的视角与导向。

(一)社会工作与灾害管理的契合性

社会工作与灾害管理的概念和价值有一定的相似性,社会工作是灾害管理的重要专业力量。灾害管理的主要服务人群为受灾群众,绝大部分人群处于弱势与困境,而社会工作专业的服务对象就包含遭遇困难而陷入危机状态的人群。因而,从服务对象的层面来看,两者具有天然的契合性。此外,二者还具有功能契合性,主要表现为:(1)致力于满足灾难和创伤事件发生之前、期间和之后多种弱势群体的需要;(2)运用专业的知识和技能应对灾难和创伤事件,提升服务对象应对困境的能力;(3)积极推进社区的恢复与发展,参与代理、服务传递系统和社区行动,以提高服务对象的生活质量;(4)应用灾难和创伤事件相关知识和技能来改进相关政策和实践,以此不断推进工作及工作的有效性;(5)社会工作深入参与灾害管理的各个方面,对灾害管理的整个过程有客观、清晰的认识,可以在个人、组织、地方、区域、国家和国际等各级行动主体间积极推动制定灾害管理战略。①Rogge M. The Future is Now. Journal of Social Service Research, 2004, 30(2): 1-6.

在第一方面,灾害管理过程中随着时间的推移,服务对象的需求也会发生动态变化,社会工作有系统、专业的方法来锚定服务对象的需求,进而在确定需求的基础上,精准拓展服务内容、推动服务效率与质量的提升。在第二方面,社会工作具有专业的工作方法和技能,能够有效地应对灾害造成的心理创伤和社会压力,促使受灾人群提升自身的抗逆力、尽快回归正常的生活轨道。在第三方面,社区作为一个密切相关的系统在灾害管理中发挥着重要的作用,社会工作在介入过程中可以依靠社区平台来整合各种资源、协调救灾过程,从而更有效地为服务对象提供支持。②Rowlands A. Disaster Recovery Management in Australia and the Contribution of Social Work. Journal of Social Work in Disability &Rehabilitation, 2013, 12(1-2): 19-38.在第四方面,社会工作专业强调实证研究和行动后的改进,在服务过程中应用相关理论并检验服务模式的有效性,同时也为后续行动提供数据和经验借鉴,有助于相关实务标准的建立和针对性地政策倡导。在第五方面,社会工作者在干预策略制定过程中可以有效地综合各种支持力量和资源来参与制定具体适切的灾害管理政策。

(二)社会工作介入灾害管理的模式

经过各种探索,国际上已发展出一些较为成熟的社会工作介入灾害管理的实践模式,例如灾后生命周期模式、优势视角模式、合力作用模式和社会资本模式。这些模式均突出了社区这一载体的重要作用,并重点研究灾害干预中多元主体之间的关系,所有的研究与干预都不可忽视当地特殊文化环境的影响。

灾害有周期演进的特点,在防灾减灾、紧急救援、过渡安置及灾后恢复等不同阶段,灾害管理工作的侧重点也会发生变化。灾害生命周期模式是指参与灾害管理的利益相关者以及微观和宏观环境对灾害管理的进程产生特殊影响,通过联动作用使之成为一个共同的整体。③Kaklauskas A., Amaratunga D., Haigh R. Knowledge Model for Post-disaster Management. International Journal of Strategic Property Management, 2009, 13(2): 117-128.在灾害周期变化过程中,不同阶段所需要的专业人力资源是不同的,而社会工作者一般可以参与始终。社会工作者需要与其他组织和专业人士一起组成综合的专业服务团队为受灾群体提供及时有效的服务。

优势视角模式强调了服务对象、家庭与社区的能力和潜力,并假设他们是自己情况的专家,能够最好地决定他们想要和需要什么。在介入过程中社会工作者要对个人、家庭和社区,以及社会状况和条件有深入的理解。优势视角模式还提供了全面而多维的评估与干预方法。④Tan N., Yuen F. Social Work, Strengths Perspective, and Disaster Management: Roles of Social Workers and Models for Intervention. Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation, 2013, 12(1-2): 1-7.

合力作用模式提出了一个多层次、多部门综合的灾后恢复干预策略,强调建立多效合力结构,由政府、非营利组织和当地社区共同应对灾难。它还涵盖了有效的服务交付的资源分配过程,并建立资源整合平台,为各组织机构之间的合作与有效干预奠定了基础。①Tan N., Yuen F. Social Work, Strengths Perspective, and Disaster Management: Roles of Social Workers and Models for Intervention. Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation, 2013, 12(1-2): 1-7.

在灾害管理过程中,社会资本的联系和发展也是社会工作干预的重要方面。社会资本的增强被看作是社会工作介入的目标,社会工作者在干预过程中充分利用社会资本网络丰富支持资源并扩展服务角色。通过这种模式,还可以更为有效地管理工作团队,加强各种社会服务组织与社会工作专业人员之间的关系,以此整合社会资本纽带。②Rapeli M. Social Capital in Social Work Disaster Preparedness Plans: The Case of Finland. International Social Work, 2017, 61(6): 1054-1066.

(三)社会工作在灾害管理中的角色

在介入灾害管理的过程中,社会工作者要根据具体的情境明确自己的角色定位。一般来讲,在灾害预防、灾中救助和灾后重建中,社会工作者是个人、家庭及社区的支持者,需求与资源的链接者,教育者,福利提供者,政策倡导者,以及政府或社会组织的咨询者。③Dominelli L. Empowering Disaster-affected Communities for Long-term Reconstruction: Intervening in Sri lanka after the Tsunami. Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation, 2013, 12(1-2): 48-66.

第一,个人、家庭及社区的支持者。灾害的发生对于整个社会系统及环境产生着巨大且不可逆的影响。社会工作专业对于个人及其所在社会环境的全面关注能够有效地应对复杂多样的情况,在个人行为、家庭及社区层面的介入将有效回应服务对象的问题与需求,系统地促进服务对象灾后的恢复与发展。在个人层面,社会工作者可以为个人提供社会援助和咨询,以应对灾后心理压力;在家庭层面,社会工作者的主要工作在于改善家庭的整合和适应能力、沟通方式和相互支持的水平;在社区层面,社会工作者致力于社区秩序的维持、相关组织的复原及指导其合力服务社区等,提升社区凝聚力、培育当地领导与志愿者也是社会工作者的重要任务。

第二,需求与资源的链接者。在灾害管理过程中原有的社会及组织秩序被灾害打碎,管理者面临的是混乱失序的现场。这一情况将极大影响灾害管理的效率与工作质量。社会工作在协调与资源链接方面有自身的专业优势,可以在精准识别受灾人群多种需求的基础上,理清各个组织及社会网络的对点关系,锚定各项所需资源的运行路径,建立适宜的资源链接、提升资源利用效率。

第三,教育者。社会工作教育者的角色可以贯穿灾害管理的始终。灾害预防阶段,社会工作者可以通过多种途径向服务对象传播灾害紧急逃生与自救知识,提升受众临时应对灾害的自保能力。在灾害介入期,社会工作者可以向受众群体宣传关于获得救济援助、避免灾后可能爆发的疾病知识与信息。灾害康复期,社会工作者可以整合实例为受灾群体传递复原及发展的经验。

第四,福利提供者。社会工作者通过介入改变微观和宏观系统以提升服务对象的福利水平。

第五,政策倡导者。社会工作专业对社会政策分析能力的培养使得社会工作者能够较为科学地评估相关政策或制度在灾害管理过程中的优劣,进而作为实务者和研究者参与政策和制度的倡导与建设。

第六,政府或社会组织的咨询者。部分灾害社会工作者在长期的服务实践与研究工作中积累了丰富的经验与成果,具有一定的话语权,在灾害管理的过程中可以为政府或相关社会组织提供咨询服务。

三、社会工作介入灾害管理的国际经验:赋权、内生性与资源链接

全球范围内的灾害事件具有多样性又存在某种趋同性,世界各国的灾害应对机制各异但也有一些相似的做法。通过梳理国外经验,我们识别出社会工作专业介入灾害管理的五方面重点内容,分别是社区居民组织力量培育、社会资本积累、危机干预和增能、个案管理以及社区恢复和发展。

(一)社区居民组织力量培育:以日本马诺(Mano)和阪神(Hanshin Awaji)地震为例

在应对灾害的过程中,社区扮演着重要的角色,社区居民应对灾害的态度、方式与方法等反应了一个地区灾害管理能力的强弱。因此,社会工作者在灾害管理过程中应该十分重视社区居民组织力量的培育。这个过程既包括居民灾害意识的提升,也包括建立社区居民组织网络,将正式网络与非正式网络相结合。

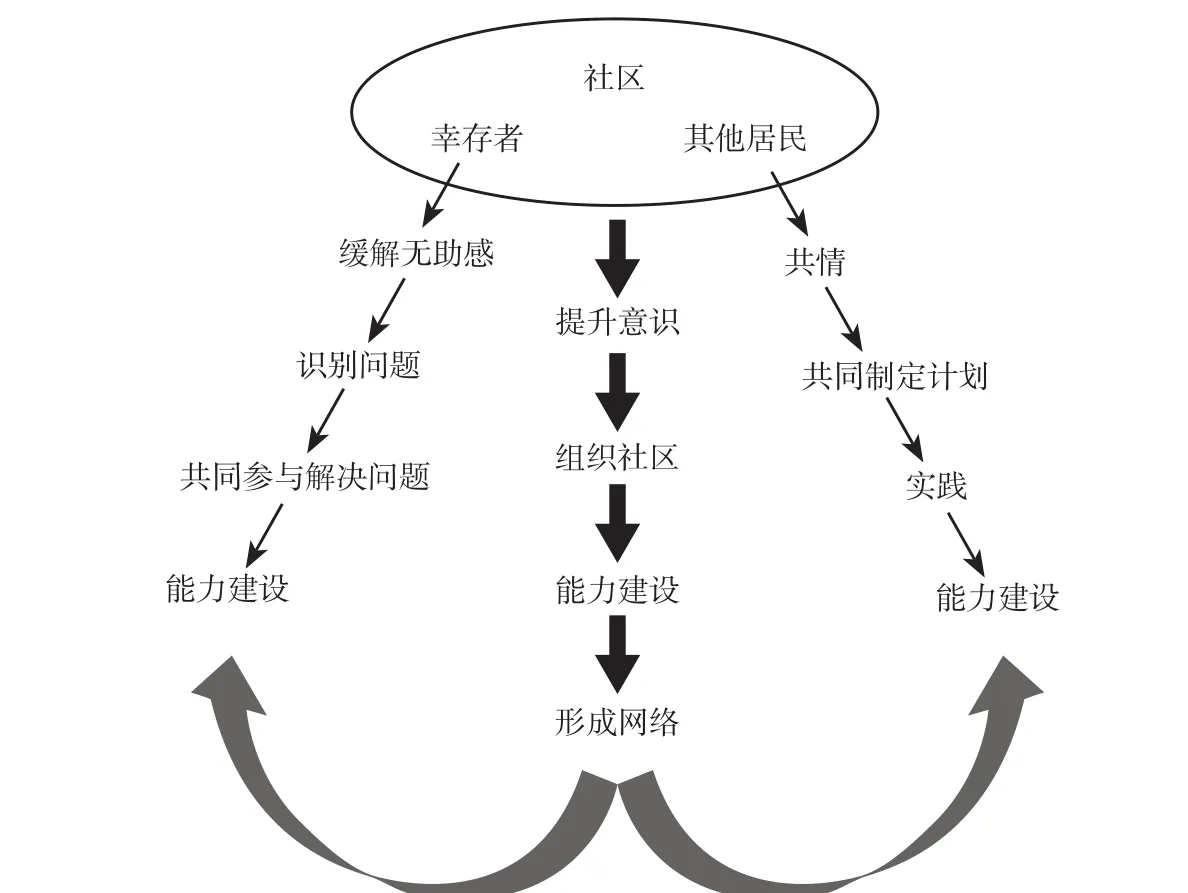

社会工作者在社区灾害管理中发挥四方面的作用①Araki C. Earthquake and Disaster Response in the Japanese Community: A Strengths and Community Perspective. Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation, 2013, 12(1-2): 39-47;45.:(1)在社区内处理生命相关的问题;(2)在社区内建立新的支持性关系;(3)为社区居民参与提供场所和机会;(4)组织和建立网络。这些作用能够发挥的条件是重视居民参与和自愿行为,通过专业方法确定社区内的问题和事件,根据问题类型划分区域单元,识别社区领袖作为实践活动的关键人物,以及在社区中建立令人满意的福利环境。社区居民组织力量培育以幸存者和其他社区居民为中心,通过社区参与和社区行动形成组织网络进行能力建设(如图1所示)。

这些措施要建设性地应用在社区居民自发的应对和救援之中,不仅如此,社区居民组织还应该最大程度地做到信息公开和透明化,充分链接和协调社区外的资源,以便灾害发生时各类资源充足且能够有序地发挥作用。②Pawar M. The Flood of Krishna River and the Flood of Politics Dynamics of Rescue and Relief Operations in a Village in India. Asia Pacific Journal of Social Work & Development, 2008, 18(2): 19-35.

图1 社区居民能力建设过程和关系图③ Araki C. Earthquake and Disaster Response in the Japanese Community: A Strengths and Community Perspective. Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation, 2013, 12(1-2): 39-47;45.

日本文化重视群体归属,在相近的文化习俗之下,人与人之间形成了较强的心理认知,在社区内组织网络的构建和支持关系有着坚实的文化基础。这种社区内的认同感表现在现实生活行为模式方面就是一种强烈的集体归属原则。这种文化使日本居民在面对灾害时可以形成强大的精神纽带,发挥社会资本的支持作用。在日本神户马诺(Mano)和淡路岛的阪神(Hanshin Awaji)地震事件介入中,上述要素都可以看到。①Araki C. Earthquake and Disaster Response in the Japanese Community: A Strengths and Community Perspective. Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation, 2013, 12(1-2): 39-47.例如,社会工作者协助当地居民发现了他们的问题,建立了功能网络,居民自愿采取行动来解决一系列社区问题,如处理公共污染等地震带来的破坏、照顾老人、儿童等弱势群体。社会工作者通过社区居民共同制定计划并实践,不仅提升了灾害管理能力,还带动了社区整体的建设与发展。

(二)社会资本积累:以尼泊尔加德满都谷地(Kathmandu Valley)地震为例

社会资本是实际的或潜在的资源聚合,与个人、团体或组织之间有价值的社会网络联系在一起。增强社会资本在这里被视为社会工作介入的目标。在灾害管理领域,社会工作者促进社会资本积累的主要场所有两个,一个是社区,另外一个是家庭。

社区是对灾害的反应中心,这样的社会单位具有应对各种灾害的巨大社会资本。②Dynes R. R. Social Capital: Dealing with Community Emergencies. Homeland Security Affairs, 2006, 2(2): 1-26.在社区层面进行社会资本积累的途径有两步。第一,社区内联结。社会资本的利用始于社区内部的联系。社会融合、社会合作、成员之间稳定的社会联系、有效的社区联结活动、领导能力的培养以及对其他成员的帮助等都是这种联结的有益属性,这些属性可以通过休闲活动、经济和商业活动、物质基础设施建设以及心理和社会支持来培养。社区内的联结还应该注意与社区内关键领袖进行联系,了解领导者的能力、风格和资源,这在处理社区日常事务和灾害应对中都十分重要。③Sundet P., Mermelstein J. Predictors of Rural Community Survival after Natural Disaster. Journal of Social Service Research, 1997, 22(1-2): 57-70.第二,在社区与社区之间架起桥梁。社会资本形成的另外一个层面就是在不同社区之间建立联系。不同的团体之间和有共同利益、兴趣的公民之间可以建立联盟来满足需要和达成目标。社区成员和社区领袖应该在社区日常事务中做好资源的链接,在不同的社区之间建立起互动机制,例如可以通过金融机构和志愿机构与社区公共事务的联结来联系不同社区。④Mathbor G. Enhancement of Community Preparedness for Natural Disasters: The Role of Social Work in Building Social Capital for Sustainable Disaster Relief and Management. International Social Work, 2007, 50(3): 357-369.

除了在社区层面进行社会资本的积累之外,还可以在家庭层面进行社会资本的积累。例如,在尼泊尔种姓和身份是最为重要的文化概念,也是社会结构的主要特点之一,不仅决定了个体的身份等级,还决定了人们的日常交往与生活类型。家庭作为种性的具体体现形式,在遭遇灾害和困难时扮演着重要的角色,灾害管理也呈现了种姓文化之下个人和家庭的社会资本对于灾害应对的重要性。以1934年尼泊尔加德满都谷地(Kathmandu Valley)的地震事件为例,经历地震灾害的受访者都表示他们从某种家庭社会资本中获益。家庭关系、家庭互动以及家庭生活的日常积累对地震发生时家庭成员的即时应对产生了重要影响,特别是家庭成员互相鼓励、支持来应对压力和度过难关。在社会资本积累的家庭层面,社会工作者应该重视家庭信仰和家庭价值观的引导,并跨越社会经济和文化界限来为家庭提供服务。⑤Bhandari Bhakta R. Social Capital in Disaster Risk Management: A Case Study of Social Capital Mobilization Following the 1934 Kathmandu Valley Earthquake in Nepal. Disaster Prevention and Management, 2014, 23(4): 314-328.此外,社会工作者还吸纳家庭成员参与到社区志愿者的队伍中,培养家庭成员灾害应对的意识和技能,进而提高整个家庭灾害预防与灾害应对的能力。①Mathbor G. Enhancement of Community Preparedness for Natural Disasters: The Role of Social Work in Building Social Capital for Sustainable Disaster Relief and Management. International Social Work, 2007, 50(3): 357-369.

(三)危机干预和增能:以新加坡2003年SARS为例

危机干预是一种即时和短期的心理照护,旨在帮助处于危机状态的个人恢复生理、心理和社会功能的平衡,并将长期心理创伤的可能性降到最低。它建立在多种理论基础之上,包括人本主义方法、认知行为理论和家庭系统理论,通过积极探索案主的应对能力,鼓励形成新的应对方式,提出替代性应对行为并采取后续行动来实施介入。②Kanel K. A Guide to Crisis Intervention (3rd ed.). Belmont, Calif.: Thomson Brooks/Cole, 2007.灾害发生后,社会工作者首先要做的就是危机干预,对处于灾害状态下的个人、群体和社区采取必要的手段,帮助他们面对困难,缓解紧张情绪和危机感,并在此过程中实现增能。灾害管理社会工作中的增能需要强调解放和赋权两个核心原则,通过赋予成员资格、对话与合作、悬置对受灾者能力的怀疑和整合资源等途径进行。③Saleebey D. The Strengths Perspective in Social Work Practice (3rd ed.). Boston: Allyn & Bacon, 1999.

以严重急性呼吸系统综合症(SARS)事件为例,这是在2002年底至2003年中发生的一场前所未有的全球卫生危机与灾难,影响超越了健康范畴,波及经济、道德、法律等社会的方方面面。Tan④Tan N. T. Social and Community Response to the SARS Epidemic: The Singapore Response. Journal of Youth Studies, 2004,7(1): 97-105.从危机理论出发研究了新加坡的SARS疫情,并结合社会工作专业,提出了危机干预的关键任务是处理与危机有关的情感事件,短时间内对危险进行评估,危机状况的战略计划制定与重组,调动资源应对挑战,建立沟通渠道与组织教育活动,以及形成新的灾害应对能力。

在灾害社会工作增能框架之下,新加坡各大医院里的社会工作者采取了一系列干预措施,需要对源头SARS病人所在的社区进行情绪的安抚和相关情况的咨询,在此过程中,社会工作者应该具备对本社区的文化感知,发挥社区文化经验对社区居民的正向意识引导,通过情感和文化层面的表达加强居民渡过危机的情感共识,减轻社区的紧张焦虑感,包括为SARS患者的家属提供咨询服务,与重症监护室的医生进行沟通,为逝者家属提供丧亲服务,为医护人员提供解压服务和支持,对志愿者进行培训,协调配置资源、建立社区沟通和联系网络等。⑤Rowlands A. Reappraising Social Work’s Contribution to Recovery from Disaster and Trauma: Applying a Strengths Perspective. Asia Pacific Journal of Social Work and Development, 2004, 14(2): 67-85.针对源头病人Lee,社会工作者首先疏导她的悲伤情绪,进而增能,如鼓励她面对现实,帮助重新明确自己在家庭中的重要地位,通过引导与孩子进行沟通使她振作起来照顾家庭成员,并在与家人沟通互动过程中认识到自己的优点。

(四)个案管理:以伊朗Bam城地震为例

个案管理是社会工作者为有多重问题的案主或群体提供的整合服务。社会工作者通过链接资源、与不同机构进行合作,对案主问题进行全方位的解决。

2003年12月26日发生在伊朗Bam城的6.3级地震造成了重大人员伤亡,数万人失去了生命,成千上万人无家可归。许多专业人士,包括社会工作者都加入了救援行动。在此次地震事件中,社会工作者是微观、中观和宏观层面灾难救援和恢复计划的重要组成部分。他们通过协助地震幸存者协调多方资源,促进灾害后全方位重建网络的形成,如促进希望、情境支持、问题解决及发展等,在地震灾害管理中扮演着多重角色。其中,个案管理的主要内容包括预防严重的身心问题,协调个人需求与资源,支持个人和家庭,防止个人、家庭、团体、组织和社区崩溃,以及通过改变微观和宏观系统来改善案主的福利。①Yueh C.C. Social Workers’ Involvement in Taiwan’s 1999 Earthquake Disaster Aid: Implications for Social Work Education. Online Journal of Social Work and Society, 2003, 1(1): 1-22.预防严重的身心问题主要是对幸存者的治疗干预,包括各种类型的咨询,如哀伤辅导和救济咨询,为案主链接治疗师和治疗中心。协调个人需求与资源是指识别弱势群体,登记受害者的需求并传递给相关政府部门,把服务与案主需要联系起来,将家庭需要与资源联系并找到这些资源,促进地方政府和志愿团体之间的联系,收集、运送和分发食物,以及募集捐赠等。支持个人和家庭是指为残疾人、儿童和老年人等弱势群体提供情感支持、哀伤辅导和创伤后应激障碍(PTSD)的治疗,为收容所里的家庭提供情感支持,访问家庭,鼓励受害者参与各种社区和社会活动。防止个人、家庭、团体、组织和社区崩溃是指减少幸存者对生活缺乏兴趣并由此产生的无力感和绝望感,向无家可归的个人和家庭提供支援,以及协调组织对团体、机构和社区的有效反应。通过改变微观和宏观系统来改善案主的福利是指开展需求评估,改善服务项目,改变福利政策和恢复计划,以提高社区满足居民需求的能力,改善地震灾民较差的结构处境,以及发展志愿服务等。

(五)社区恢复和发展:以维多利亚“黑色星期六”火灾事件为例

2009年2月7日,澳大利亚遭遇了战后最大的灾难,在距离首都墨尔本约1小时车程的维多利亚州爆发了无法控制的丛林大火,造成173人死亡,7500多人无家可归。②Victorian Bushfire Reconstruction and Recovery Authority. 100 Day Report. Retrieved from http://www.wewillrebuild.vic.gov.au/images/stories/100_Day_ Report.pdf, 2009.社会工作者协助政府在社区恢复和发展方面做了很多努力,例如成立30个社区复原委员会、10个社区服务中心,委任18名社区康复工作者,资助40个体育及艺术项目,举办20次社区信息和教育会议(提供咨询、提供信息和解释对紧急情况的共同反应),以及对210名卫生专业人员进行心理康复技能培训。

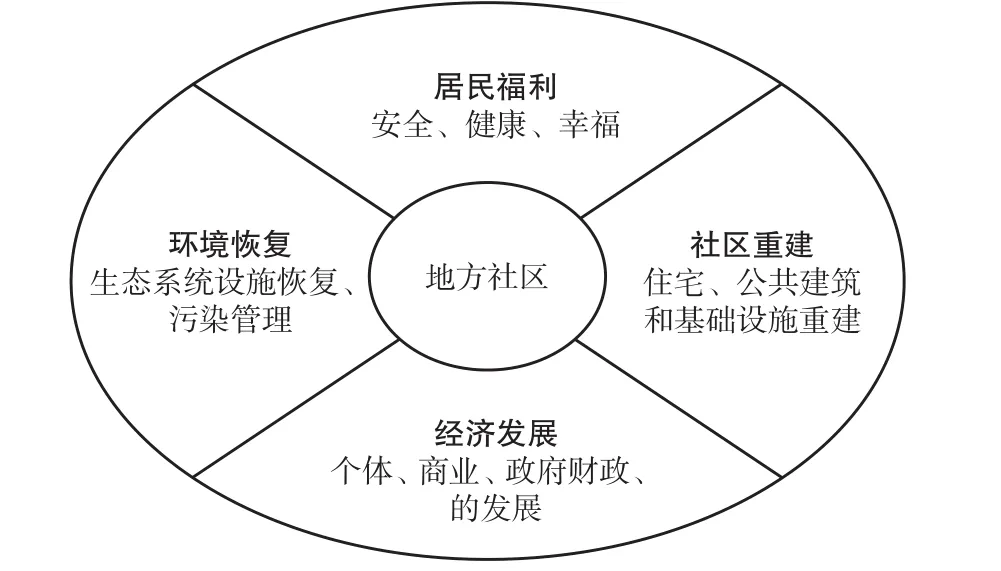

这其中的社区恢复和发展工作主要包括居民福利、社区重建、经济发展、环境恢复等方面(如图2所示)。居民福利主要指居民的生命安全、身体健康和生活幸福;社区重建主要指住宅、公共建筑和基础设施的重建;经济发展包括个体、商业以及政府财政的发展;环境恢复主要指生态系统设施的恢复、污染管理的完善等。

图2 社区恢复与重建框架③ Rowlands A. Disaster Recovery Management in Australia and the Contribution of Social Work. Journal of Social Work in Disability &Rehabilitation, 2013, 12(1-2): 37.

总之,社会工作者在社区恢复的过程中首先需要促进居民对社区现状的理解,注重政府人员和社区领导者对现状的评估,并建立相关渠道传播真实的信息;进而评估社区居民的需要,通过社区与社会互助网络调动各种资源;要为社区居民提供精神上的支持和营造希望,让大家相信问题是可以被解决的;在这些基础之上,部署社区发展工作人员,制定社区康复规划并扩大服务范围,并积极将这些工作人员与其他服务提供者联系起来。①Rowlands A. Disaster Recovery Management in Australia and the Contribution of Social Work. Journal of Social Work in Disability &Rehabilitation, 2013, 12(1-2): 19-38.社区发展表现在社会、经济、文化、个人/精神、环境和政治六个维度,灾难或创伤后的社区恢复规划和干预也要从这几个方面进行,因为灾害的影响贯穿整个系统和过程。

以上国际经验中体现出赋权的重要工作面向,通过多维度深层次的赋权增进受灾社区的内生性与主体性,让权能实现内源发展,综合恢复提升社区能力。同时,赋权过程中社会工作者的多方面资源链接丰富了社区接触资源的渠道。而在社区权能提升的过程中主体拥有资源的能力也在不断提升。由此实现服务主体权能与资源的共生与发展。

而社区作为灾害管理重要场域,其内部的社会关系与文化延续或重塑也是社会工作介入的重点。上述赋权、内生性与资源链接的协动导向将有效增进社会资本的积累及社区文化的培育发展。赋权工作有助于调适个人、人际与社区间的关系,进而推动社区关系的恢复与社会资本的积淀;内生性的提升将有利于社区自立自主文化氛围的培育,赋予社区内源性重建力量;在赋权过程中,外力链接与自主链接的双重互动将有力提升社区资源水平,为社区的重建与发展提供深厚的物质基础。综合以上,社会工作者在灾害管理中的赋权工作面向,将有力推动社区主体性的发展与资源水平的提升,进而弥补社区关系网络,促进社区文化功能的重构与发展。

四、总结与反思:价值、情感与社区的共生

社会工作专业与灾害管理在内在价值、服务对象和目标功能方面具有契合性,社会工作专业在介入灾害管理的过程中拓宽了自身的实践空间,也丰富了灾害管理的理念与工作机制。发展灾害社会工作专业教育与培训、培育社区居民组织力量、促进社会资本积累、进行危机干预和增能、实施个案管理以及融入社区恢复与发展是国外社会工作专业介入灾害管理实践中较为突出的一些主题和路径。我们对其进行了梳理和分析,以期为国内相关研究和实务提供经验借鉴。

灾害社会工作通过赋权、社区主体性培育和资源链接实现受灾群体社会与文化功能的恢复和发展,与灾害人类学关于社区、关系和文化的统一性研究相一致,灾害社会工作旨在促进价值、情感与社区的共生。社会工作专业的价值观包括践行社会公义;强调服务对象的尊严和价值;以人为本,回应需要;重视人与人之间的关系;道德和责任并重;以及个人潜能提升与社会发展相结合等。这些价值和伦理从社会工作专业教育与培训的环节开始、贯穿社区居民组织力量培育、社会资本积累、危机干预和增能、个案管理以及社区恢复和发展各个环节。而在社区居民组织力量培育、社会资本积累、以及社区恢复和发展的过程中,更加重视社区成员价值和情感表达的力量,这也是社区主体性培育的关键。

此外,在梳理国际经验的过程中,我们也对以下两个问题进行了反思。

一是国际经验借鉴中的文化差异问题。不同研究或经验都有不同的先期假设与逻辑体系。将研究视角扩展至国家甚至全球层面的经验总结必然会面对复杂的政治、经济、社会和文化背景的影响。跨文化经验借鉴存在的问题在于,借鉴者并不身处于研究者的社会文化背景中。面对同样的灾害现象,不同社会文化群体反应的状态与方式可能是截然不同的,在此基础上进行的相关研究与经验探索也就注定存在各异的文化特征与本土特殊性。因而,我们需要对印有多元文化烙印的各国灾害管理社会工作经验进行辩证分析,识别出一些通用模式与干预要素。本研究中对国外经验的梳理正是遵循了这样的要求。

二是灾害管理社会工作的伦理问题。灾害管理社会工作中的伦理问题主要是指社会工作者在灾害发生的不同阶段介入并提供服务时遇到的与专业价值相冲突的伦理抉择问题。由于灾害管理社会工作的特殊性,社会工作者在介入灾害管理时除了需要遵循基本的伦理原则如以人为本、知情同意、保密、案主自决等,还需要特别注意三个方面。第一,社会工作者自身价值与专业价值的冲突问题。在社会工作实务过程中,强调社会工作者应秉承价值中立原则,避免将个人价值和情感涉入到专业服务中。但在介入灾害事件时,社会工作者可能会面临自身情感、价值观和专业价值冲突而引发的伦理两难。如何在灾害管理社会工作服务中真正做到价值无涉是社会工作者面临的难题。第二,资源有限与公平分配的伦理困境。社会工作者在提供服务时需要遵循公平分配的原则,但在灾害社会工作中,由于对公平的不同理解,社会工作者不得不面对如何公平分配资源的伦理难题。是应该给受灾的服务对象平均分配资源还是应该按需分配,如果按需分配那么需求标准又该如何评定?在资源有限的情况下如何实现真正公平的资源分配便成为社会工作者面临的伦理抉择难题。第三,灾害情境中与灾后恢复阶段如何避免二次伤害的问题。在灾害情境中与灾后恢复阶段还有可能会给幸存者造成生理和心理上的二次伤害。如何避免给服务对象带来二次伤害是社会工作者在介入过程中需要时时反思的。