竹笛演奏在民族管弦乐队中的运用

2019-10-24赵琦

赵 琦

从有记载的第一个民间组织“大同国乐会”[1]开始,到上海民族乐团、中央广播民族乐团、中央民族乐团等建制齐全、阵容庞大的大型民族乐团的相继成立,中国民族管弦乐队走过了近百年的历史,从早期演奏江南丝竹、广东音乐、吹打乐等传统民间乐种,到民乐人自行改编、整理、创作的具有民族韵味的合奏作品及移植部分西方交响乐作品的时期,直至委约由学习西方作曲技法的作曲家创作的大型民族交响化的民族管弦乐作品的当代,民族乐团的作品演奏风格逐渐呈现多元化。

竹笛作为乐团最重要的民族管乐之一,现已经形成相对固定的梆笛、曲笛、新笛三个大声部,编制也从早期的一梆两曲、一梆一曲一新逐渐演变成两梆两曲两新这样的双管模式,并在部分作品中出现多管编制。

一、简谱与五线谱的识谱视奏运用

当代的职业乐团演出任务繁重,曲目更新很快,对演奏员视谱、视奏的能力提出了极高的要求。在排练中,演奏员应根据乐谱上音高、节奏、速度、表情标记等谱面要求及指挥给出的提示作出反应,以便在有限的时间里快速熟悉乐谱。在乐队中,梆笛、曲笛、新笛都有各自的音色特点及调门分类,如:梆笛常用小A调、小G调、小F调笛子(特殊需要也会用到高音笛小c调、小d调、小降b调),曲笛常用C调、D调、E调、降B调笛子,新笛常用无膜大F调、大G调、大A调笛子等。

而传统的合奏作品由于当年的记谱习惯,也为了更好地保留一些传统风格手法,记谱多以简谱的形式保留。演奏员在识简谱视奏上最主要的是熟悉转调指法。竹笛是多调门乐器,不同调门的笛子演奏同声部旋律需要运用不同的指法,如小合奏《紫竹调》,当乐队编制较大时,常会以一梆一曲的形式演奏,乐曲是D调,小G调梆笛筒音作“1”与D调曲笛筒音作“5”演奏同一个旋律,两根笛子形成一种时而同度叠置时而八度交错的效果;又如中央广播民族乐团笛子首席侯长青先生在其《浅谈“八孔”竹笛在民族管弦乐队中的作用》一文中谈到彭修文根据样板戏《乱云飞》改编而成的民族管弦乐队作品,其中的唱腔旋律用E调六孔曲笛演奏(乐曲是D调),筒音作“6”的指法,运用滑音的技巧来模仿唱腔,演奏出来比D调曲笛筒音作“5”更有韵味。[2]实际上在戏曲乐队中,因为戏曲演员每次演出状态的不同或者演员的更替,常会出现升调或者降调的现象,所以临时改变指法来演奏也成了常有的习惯,掌握常用五种至七种指法,对训练简谱及五线谱识谱都有非常重要的意义。

表1 各调门指法表

筒音作5·(小工调)筒音作6·(尺字调)筒音作7·(上字调)筒音作1(乙字调)筒音作2(正宫调)筒音作3(六字调)筒音作4(凡字调)C调笛CbBbAGFbEDD调笛DCbBAGFEE调笛EDCBAG#FF调笛FbEbDCbBbAGG调笛GFbEDCbBAA调笛AGFEDCBbB调笛bBbAbGFbEbDC

首先,对应表1的要求,我们就能很好地归纳出常用的指法规律,并快速熟记各调门转调指法的调性。

简谱视奏需要首调概念,因为任何调门的音高都是用阿拉伯数字“1、2、3……”来记录的,它记录的是相对音层关系,而不是绝对固定音高位置,所以在竹笛简谱视奏运用中,主要是掌握转调指法,其中运用最多的是筒音作“5”“2”两种指法,也就是原调及下属调,这个指法比较容易掌握。另外对筒音作“1”“6”“3”三种指法进行着重训练,这几种指法也经常会运用到,有利于演奏一些有风格特点的音乐。筒音作“7”“4”两种指法较少使用,但也要熟悉,以便于在五线谱视奏时直接运用。要训练好这些指法,首先要进行音阶的练习,并反复通过熟络指法及听唱“首调音名”的方法进行熟悉,这样对简谱转调就有了较快的适应和运用。

有了简谱视奏的基础,其实对视奏五线谱是有帮助的,因为笛子是多调门首调乐器,所以在实际的五线谱识谱运用中虽按照固定调的概念进行演奏,但也常需要介入首调概念的听觉辨析,以获得更好的旋律性及音高倾向性。因此,视奏时,听觉上往往是首调和固定调两种模式共存和相互切换的。

与简谱不同,五线谱记谱是直接反映具体音高的,而固定音高是需要一个基准调的,在这个基准调的基础上做升降变化,形成各种调性,而这个基准调就是 C 调,参照表1,我们可以发现,用不同的笛子演奏基准调C调,也就是固定调识谱法,可以得出结论(常用调笛子使用要求):[3]

C 调笛——筒音作“5”,是 C 大调音阶。较适合演奏C调、F调、G调,能较好保证音准;可以演奏D调、bB调,音准控制较难;演奏A调、bA调及更多升降号的调,保证音准困难。

D 调笛——筒音作“6”,是 C 大调音阶。较适合演奏G调、D调、A调,能较好保证音准;可以演奏C调、E调,音准控制较难;演奏B调及更多升号调和所有降号调,保证音准困难。

E 调笛——筒音作“7”,是 C 大调音阶。较适合演奏A调、E调、B调,能较好保证音准;可以演奏D调、#F调,音准控制较难;演奏G调、C调、#C调和所有降号调,保证音准困难。

F 调笛——筒音作“1”,是 C 大调音阶。较适合演奏C调、F调、bB调,能较好保证音准;可以演奏bE调、G调,音准控制较难;演奏bA调及更多降号调和除G调以外所有升号调,保证音准困难。

G 调笛——筒音作“2”,是 C 大调音阶。较适合演奏G调、C调、D调,能较好保证音准;可以演奏F调、A调,音准控制较难;演奏E调及更多升号调和除F调以外所有降号调,保证音准困难。

A 调笛——筒音作“3”,是 C 大调音阶。较适合演奏A调、D调、E调,能较好保证音准;可以演奏G调、B调,音准控制较难;演奏C调、#F调及更多升号调和所有降号调,保证音准困难。

bB 调笛——筒音作“4”,是 C 大调音阶。较适合演奏bB调、F调、bE调调,能较好保证音准;可以演奏C调、bA调,音准控制较难;演奏bD调及更多降号调和所有升号调,保证音准困难。

有了这个基准调(C大调)的基础,我们完全就可以以固定调的方式演奏五线谱,剩下需要搞清楚的就是调号和谱中临时升降号的标记,演奏也就无大碍了。当然,不管哪个调的乐器都因为本身指法的限制会造成一些远关系转调难,这和笛子指孔的排列是有关系的,因为笛子的指法是以七声音阶为基础的,在演奏半音时是需要按半孔或者叉指的,这样就造成有些指法过渡会比较困难,并且音准不太稳定。多年来,为了让笛子适应并胜任十二平均律的演奏,很多专业人士都进行了乐器改革,如“七孔笛”“八孔笛”“九孔笛”“十孔笛”以及加键新竹笛等,在保持原有“六孔笛”的演奏特点以及转调的便捷性来讲,中央音乐学院戴亚教授研制与推广的“八孔笛”是比较成功的改良之一。[4]

另外一点,造成演奏转一些远关系调困难与笛子本身的律制也有关联,虽然现在的制作已经采用十二平均律的音律(比较接近十二平均律),采用2孔上移靠近3孔、5孔上移接近6孔的方法,使这几个孔位之间的距离缩短,达到“7”-“1”、“3”-“4”的小二度关系更准确些。但实际情况往往会因为发音共振、演奏便捷等方面无法真正做到这几个孔过于接近,导致笛子实际中原调指法“7”和“4”音的音准比十二平均律律制的音高要低一些,也致使笛子在转一些关系较远的调时产生音准问题。虽然,我们可以通过修理笛子挖高这两个音及通过气息和风门角度来达到控制音准的目的,但在远关系调中体现出来的音准问题往往还是会经常遇到,因此在视奏时挑选合适调门的笛子是尤其重要的。

除了上述以固定调的方式来训练五线谱的视奏以外,有些调的笛子我们也可以通过一些首调唱名的技术来识谱,这样便于更快地掌握五线谱的视奏,比如A调笛演奏下面这条A调的音阶,完全可以把固定调的“6”按照首调唱名当“1”(主音),那原本的固定音高“6-7-#1-2-3-#4-#5-6”就视奏为A调筒音作“5”演奏的“1-2-3-4-5-6-7-1”,从指法上更加便利,而且,其实就像在看低音谱号一样,很容易掌握。以此类推,常用笛子中除了C调、G调、F调笛子以看固定音高为便外,D调笛子可以把固定调的“2”当“1”(主音)向上移调一个音来看,bB调笛子可以把固定调的“b7”当“1”(主音)向下移调一个音来看,E调笛子可以筒音作“2”把固定调“6”当“1”(A调的调性)像看低音谱号那样来看。这些当然都是笔者工作当中的经验之谈,具体的运用,演奏员还是需要找到适合自己的方式。

谱例1

二、竹笛演奏在乐队中的基本运用

1.音色、力度的把握与控制

作为一名合格的乐队队员,应具备较好的基本功和演奏技术。因此,不管是独奏或者在乐队中SOLO、合奏、协奏及伴奏时,演奏都必须达到音色的“圆润”“结实”“饱满”,并做到“通、透、松”的状态。当然,这是一个基础。

而在实际运用时,乐队中的演奏要求是不过于突出个体声部的音色及音量,这与独奏时是有很大区别的。很多具有相当独奏能力的学生在刚进入职业乐团工作时,往往都要经历一个痛苦的适应期,主要的原因就在于习惯用独奏的方式来演奏乐队片段,常以自我的声音标准为主,缺乏对所在声部及乐队整体音色的“倾听”,造成音色不能很好地融入。[5]

在民族管弦乐作品中,笛子声部虽经常承担一些旋律演奏,但很多时候还是以演奏和声及伴奏织体为主,这就要求我们在音色上要区分开来。除SOLO时可以以独奏的那种富有个性的,宽广、厚重、明亮及有冲击力的音色演奏外,我们基本上常以柔和及温暖的音色来演奏,并且音量需要控制,在强、弱变化时要注意声部整体演奏的力度变化,个体演奏不能凌驾在整体声部的音响音效之上,需融入声部中形成一种合力感。如:谱面力度标记为f,通常个体演奏的力度需下降一档,实际演奏力度为mf,整体笛子声部合力力度就能达到f。当然,我们在演奏中还是需要“倾听”声部及自己的演奏音量。在乐曲进行中,整体乐队音量较大时可以适当mf的音量下增加一点力度,反之就要更加控制好音量和力度,个体演奏不能超过mf。因此,声部的演奏不能强调个体音色及音量,而是需要实现声部之中及各声部之间的“共融性”,达到“你中有我,我中有你”的合作。另外需要注意的是,乐队中演奏的“角色”切换非常的频繁,经常会前一个乐句是旋律,后一句就是转换到伴奏织体音型了,对音色及力度的转换是需要随时调整变化的,因此平时应注重练习体会两种“角色”转换带来演奏的不同点与共同点,已力求达到个性与共性演奏要求的融合与区分。

当下,大型作品常需要两梆两曲两新的编制需求,每一组笛子都有两个独立的声部,在实际演奏中,我们通常要求二声部要从属于一声部,音量及力度要贴住一声部。音色控制上,气流流速不易过急,气息平稳,除SOLO外,在几个笛子声部同时演奏旋律及和声叠置演奏时都不能运用气震音、揉音等美化声音的技巧,使声部间音色产生冲突、音准不稳定,造成和声的不准确和声响的不和谐,这是非常重要的。

2.节奏律动、发音、气口等实际运用

节奏是乐队演奏至关重要的一环,与独奏完全自我、相对可调节的节奏性不同,乐队各声部错综复杂的交织与统一呼吸演奏,就需要演奏者要有更为客观精准的节奏感。如果每个声部演奏都有节奏的晃动,会使乐队演奏散乱无章,引发失误甚至事故。

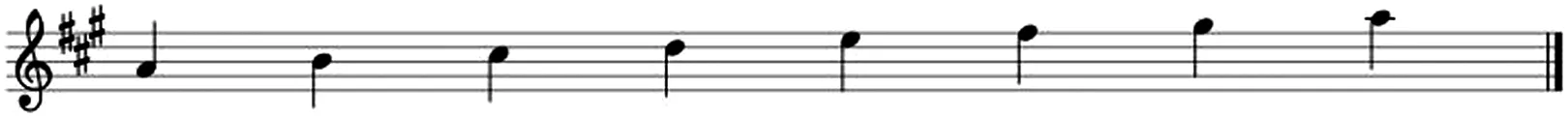

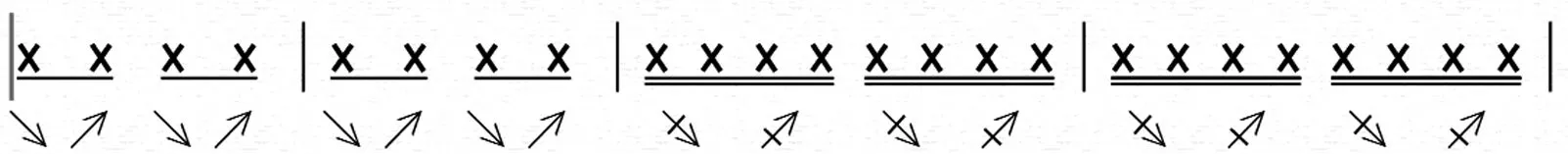

因此,首先要培养心里的节奏感,在日常训练中,应注重小音符训练的准确性。一般作品常以4分音符为一拍作为基准(2/4、3/4、4/4等拍号),以2/4为例,在演奏中通常是一小节打两拍来稳定节奏,如:X X|X X| 。这样在碰到节奏较复杂的作品时,就容易出现节奏失控的现象,尤其是一些长段快速16分音符进行。所以,我们在训练中需要以4分音符为基础,进行8分音符及16分音符为小音符的练习,如:

谱例2

这样,常以8分音符甚至16分音符作为拍子的基准,前半拍与后半拍做到绝对等值的演奏训练就容易稳固节奏,不易产生赶拍子的现象,这是演奏的基础,也是乐队演奏中融入其它声部的重要环节。

另一个就是演奏中的发音与气口问题,在乐队演奏中,不可能像独奏时那样保持不间断演奏,而是经常因声部的需要停顿很多小节后再进入,这就要求演奏者对乐器发音要有绝对准确性,不能延迟也不能提前。这种准确性,第一,做到心中有数,这需要演奏者在演奏停歇时一直“倾听”别的声部演奏,并跟随指挥的手势和拍点,使心中音乐没有停滞下来,当进入演奏时有很好的音乐代入感,不会突兀,使得演奏流畅准确。第二,数小节和数拍子带来的预示,多个小节的休止到新的片段进入,一定要养成数小节和拍子的习惯,这样就不容易在乐曲进行中跟丢小节,并每次在进入演奏的前几个小节养成数拍点的习惯,与乐队的整体演奏速度相容。第三,笛子整体声部的呼吸与气口,声部要形成群感主要是演奏共呼吸,不管是刚进入演奏时的音头还是每句句子的起始与结束,都必须做到声部中所有人的呼吸节奏一致、发音准确、演奏律动同步,在指挥的拍点的预示下,声部首席需要通过较大的肢体预示带领整个声部作演奏前的呼吸及片段结束前的时值保持、停顿等预示,以保证声部演奏的统一与平衡。

3.音准的把握与控制

民族器乐因它天然的材质以及律制上的问题,在演奏时要控制好音准是比较难的,气温、湿度的变化,对乐器影响非常大。像笛子、唢呐遇气温越高音准越容易偏高,反之就偏低,而笙、扬琴遇气温越高音准越容易偏低,反之就偏高,因天然材质造成乐器的这种大变化对演奏者控制音准带来更多的不便与不可控性。又如律制上虽然整体乐团以十二平均律作为“绝对音高”来制定标准[6],但乐器制作中律制上的相对不标准及我们对中国传统音乐的听觉习惯,使得各个乐器之间存在一些音准的差异,使得演奏者在乐队中要不断通过听觉分辨来调整自己的音准,以取得与声部中及各声部之间的音准和谐,说得通俗一点,就是音准要互相依靠,取得共鸣。

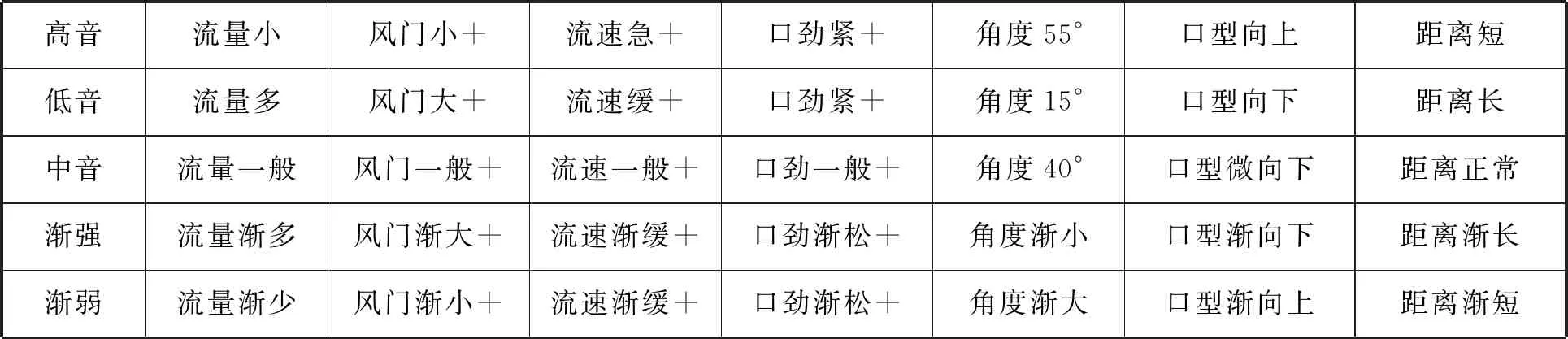

笛子是相对固定音高乐器,不像弦乐器那样可以有更大的音准把控空间,所以首先选择一件相对稳定的音准的乐器是非常重要的,当然就像前文提及的,笛子原调中“4”“7”都会相对低一些,我们就需要通过修理这两个孔,通过挖开这两个孔的内壁(或挖大)来使这两个音达到平均律中的音高标准,或者通过指法的变化,如:演奏“7”音时第三孔开孔三分之一,演奏“4”音时只摁5孔,另外孔全开,通过这些办法达到音准的相对准确。当然,从演奏的稳定性及便捷性来看,第一种方式是比较好操作的。因此演奏者不仅要有好的演奏技术,还需要学会如何修理调整乐器(这其实在实际工作中非常重要)。这对演奏者的听力提出很高的要求:第一,需要敏锐地分辨各种乐器之间同音音准下的高低,这需要适应辨别不同音色下同一音准,在乐队演奏中是非常重要的,只有能分辨出音准高低,才能迅速地将自身的音准调整到与其他声部相融合的程度。第二,需要训练同一乐器演奏各种调性音阶,使演奏者有很强的调性意识及音高倾向,这样对于一些比较难控制的调性,我们才能更准确地依靠耳朵和技术保证音准的准确。第三,掌握控制音准的演奏技术。简单地说,音准高了,在没法对乐器作调整的情况下,风门控制下气流在原有的角度基础上向下移,音高降低;反之,气流角度向前演奏。表2完整阐述了气息控制的具体要求。

表2[7]风门、口劲与口型变化关系表

高音流量小风门小+流速急+口劲紧+角度55°口型向上距离短低音流量多风门大+流速缓+口劲紧+角度15°口型向下距离长中音流量一般风门一般+流速一般+口劲一般+角度40°口型微向下距离正常渐强流量渐多风门渐大+流速渐缓+口劲渐松+角度渐小口型渐向下距离渐长渐弱流量渐少风门渐小+流速渐缓+口劲渐松+角度渐大口型渐向上距离渐短

除音色、节奏、音准三个要素外,演奏技巧的运用在乐队演奏中也非常重要,传统独奏曲中笛子技巧丰富,如南派的颤、叠、赠、打,北派的吐、滑、剁、花等风格性很强的技巧在实际乐队作品中运用相对较少,主要的因素在于除SOLO和演奏一些风格性旋律外,大部分时间声部要承担大量的伴奏织体与和声演奏,任何风格性手法都会破坏和声的音准稳定与声部演奏的整齐干净。在笛子声部同时演奏旋律时,也要互相融合像一把笛子在演奏一般,这也需要在加花上尽量摒弃一些传统技巧,哪怕是风格性很强的作品,声部首席在技巧及手法的选择上突出重点,一般都以点与线来诠释。

结 语

乐队演奏是判断指挥预示、倾听各声部演奏并将自身演奏融入乐队的配合性演奏,与独奏以突出自我不同,乐队队员更注重平衡、融合、合作,这是一个经验问题,也是审美取向,只有学会“倾听”,才能更好地表达出音乐。一个好的独奏演员一定需要成为一名优秀的乐队队员,这样才能在独奏中更好地与乐队配合,提升对音乐整体的把控性。