手用指法髣髴①

—— 唐抄本卷子中记载的前代失传符号化琴用记谱法

2023-12-22湖南科技大学黎锦晖音乐学院湖南湘潭411201

彭 岩(湖南科技大学 黎锦晖音乐学院,湖南 湘潭 411201)

“手用指法髣髴”是一套比较特别的琴用指法文献,该文献抄录于日传唐代抄本《琴用指法》卷子②目录名称:《琴用指弾法》,资料番号:井伊家伝来典籍V633,所蔵者:日本彦根城博物館。该资料在后世传抄和记载过程中,其名称多有不同,本文参考五岛邦治、山寺美纪子等学者相关论著,将其统称为《琴用指法》卷子。关于《琴用指法》卷子的书写年代,笔者在《〈碣石调·幽兰〉与〈琴用指法〉两卷关系考辨》一文中有详细阐述,文见彭岩.《碣石调·幽兰》与《琴用指法》两卷关系考辨[J].黄钟(武汉音乐学院学报),2023(1):112-117+168。中。与“手用指法髣髴”一同抄入《琴用指法》卷子中的,还有陈仲儒“□用指法”、赵耶利“弹琴右手法”等指法文献。自古以来,“手用指法髣髴”相关文献就极少受到琴人琴家的关注,在传世文献资料中,也仅收录于《琴用指法》卷子中。与“手用指法髣髴”不同的是,陈仲儒、赵耶利的指法则一直广为流传,并逐渐形成了通用的琴曲文字谱和减字谱。

一、“手用指法髣髴”文献解读新思路

《琴用指法》卷子原件在日本曾经失传多年,中外学者多根据《琴用指法》卷子影写本或《乌丝栏古琴指谱》进行研究。直到20 世纪90 年代《琴用指法》卷子原件才又重新被发现,现收藏于日本彦根城博物馆。③关于《琴用指法》卷子影写本、《乌丝栏古琴指谱》以及《琴用指法》卷子原件之间渊源,杨元铮、山寺美纪子等当代中日学者已经有全面的论述,这里仅列出相关文献供参考:汪孟舒,杨元铮.古吴汪孟舒先生琴学遗著(上)[M].北京:中华书局,2013(12):3-143;山寺美紀子.国宝『碣石調幽蘭第五』の研究[M].北海道大学出版会,2012;Yang Yuanzheng, A Tale of Two Manuscripts: The Making and Origins of the Earliest Scrolls of Qin Music[J].Acta Musicologica 86, 1 (2014): 31-73.五島邦治.井伊家伝来史料の楽書[J].芸能史研究125 号,1994:51-59.彦根城博物馆藏《琴用指法》为一完整长卷,卷高30.2cm,长408.5cm。其内容可分为两部分④卷子背后衬纸可见“秋风乐”笛谱与歌辞等内容,因其与本文无关,这里从略。,第一部分从卷首⑤彦根城博物馆藏《琴用指法》卷首因破损朽蚀导致部分内容缺失。开始至“琴用手名法卷一”止,所记内容有三种指法文献,包括“□用指法(陈仲儒)”⑥“□”为缺失单字。参考《琴用指法》卷子早期影写本(曾被吉川英史收藏),图片见 Yang Yuanzheng, “A Tale of Two Manuscripts: The Making and Origins of the Earliest Scrolls of Qin Music [J].Acta Musicologica 86, 1 (2014): 54.“又有一法”(与后面第二部分中赵耶利的“弹琴右手法”为同一版本)、“又有一法:手用指法髣髴如左”等,其中空白处还有朱笔所写与“手用指法髣髴”相类似的指法内容,这部分朱字内容注有“凡一本样⑦原文作“”,“样”的异体字。、一本、一本样”等字,以与“手用指法髣髴”相互区别,而行首大字“凡一本样”(cols. 65,见图1)就是这些朱笔所写指法系统的标题。第一部分最后还有跋文一段35 字,以及署尾“琴用手名法卷一”。《琴用指法》卷子第一部分题跋体例完整,应为从一部完整卷子抄得。署尾“琴用手名法卷一”写在卷子第一部分之末尾,按照中国古籍编写习惯,此即为《琴用指法》卷子第一部分的落款,而“琴用手名法卷一”应该是该部分之题目。

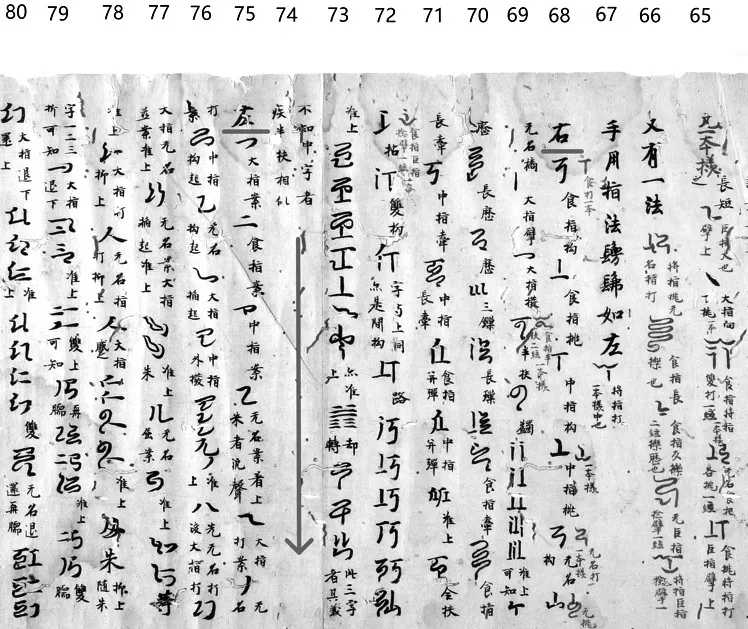

图1.彦根城博物馆藏《琴用指法》卷子局部

第二部分从“弹琴右手法:合廿六法 耶利师撰”开始,至“琴用指法一卷” 止,内容包括“弹琴右手法:合廿六法 耶利师撰”“私记”“弹琴右手法:五不及道士趣耶利撰”①这里赵耶利的姓字并不是正确的写法“趙”,而是与“趙”字形相似的“趣”字。等三份指法文件,卷尾“琴用指法一卷”应该是整部卷子之题目。(见表1)

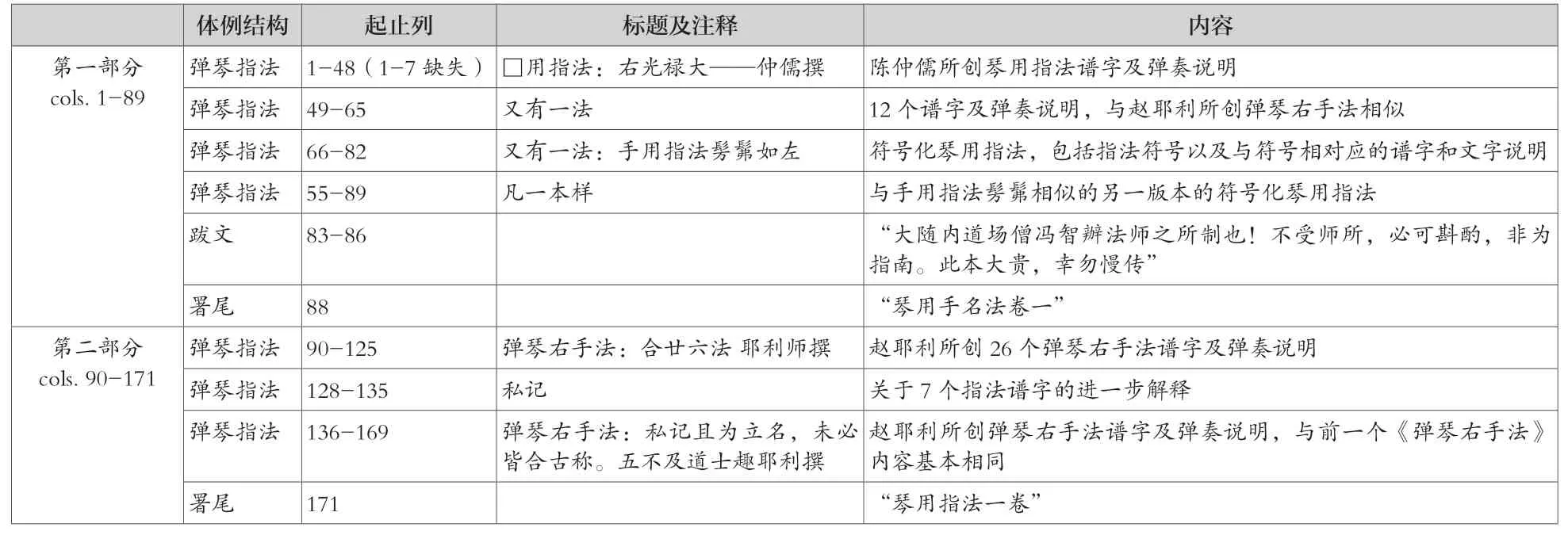

表1.《琴用指法》卷子体例结构及细节内容

《琴用指法》卷子中“手用指法髣髴”文献标题全称为“又有一法:手用指法髣髴如左”,其中“髣髴”是“仿佛”的异体字,属双声叠字,比较生僻。“髣髴”有“好像、相似”的意思,因此将“手用指法髣髴如左”解读为“左边这些,是用模拟方法创建的琴用指法符号”,这是当代学术界的共识。但是这一解读方法比较牵强,也不符合古文表述习惯。“髣”通“仿、倣”,因此“髣髴”还可以引申为“仿写、模仿”以及“仿写本、影写本”等含义,比如“髣髴颜鲁公体格”[1]“至于笔墨间尚能髣髴”[2]“固非尘壤中人所得髣髴也”[3]。所以,“手用指法髣髴如左”又可以解读为“《手用指法》仿写如左”,这就比较符合古汉语文献的语序逻辑。根据“《手用指法》仿写如左”这一解读思路,我们可以重新审视“手用指法髣髴”文献原始样貌,判定其创制者、仿写者,同时进一步推论早期古琴记谱法发展流传情况等。

《琴用指法》卷子第一部分陈仲儒“□用指法”空白处也有一些墨笔所书写与“□用指法”正文指法相关的补注内容,其中也有“一本云(cols. 22)”字样。但是第一部分赵耶利所创制之“又有一法”中,则没有与其相关联的加注及补充内容,而且其所列举指法仅有12 法,与后面第二部分所记“弹琴右手法:合廿六法 耶利师撰”相比并不完整。所以,推测第一部分的三种指法文献“琴用手名法卷一”是卷子撰制者根据当时所流行的多种版本“琴用指法”整合汇编而成。其中陈仲儒“□用指法”和“手用指法髣髴”因为流传时间较久,出现多种不同版本,撰制者在撰录时进行了初步参订校对。而赵耶利所创制之“又有一法”,则刚流传不久,尚处探索阶段,故其内容相对并不完善。由此还可以进一步推测《琴用指法》卷子第一部分曾经是一份完整独立的卷子,其中“手用指法髣髴”文献中出现的“一本样”和陈仲儒“□用指法”中的“一本云”等,指的都是另一本完整独立的卷子,而该卷子的编辑者在编辑两份卷子时,将另一份卷子的不同内容,用红笔或黑笔抄写在该卷子相对应的空白处。

第一部分“手用指法髣髴”文献中,还有一处一直不被琴家学者们所关注的重要标注,这个标注可以为我们揭示这套符号化琴用指法系统似乎严格区分了左右手(见图1)。因此,可以按照“手用指法髣髴”文献中所区分的左右手指法,对指法符号进行合理的采集和分类。同时,通过正确解读这些指法符号的记谱思路与规则,还可以反证“严格区分手用指法髣髴左右手指法”这一文献解读思路的合理性,进一步找到正确解读“手用指法髣髴”文献的新方法。

与第一部分内容相比,彦根城博物馆藏《琴用指法》卷子第二部分,从卷子先后次序及内容逻辑关系上看,其撰录时间显然要晚于第一部分。第二部分“弹琴右手法:合廿六法 耶利师撰”“私记”“弹琴右手法:五不及道士趣耶利撰”等内容,是对第一部分“又有一法”材料的完善与补充,指明了第一部分“又有一法”撰者为赵耶利,题目为“弹琴右手法”。根据现有材料,无法判断《琴用指法》卷子第一部分与第二部分其首撰者是否为同一人。根据卷子纸张接缝位置与各部分抄写位置分析,《琴用指法》卷子其内容虽然分为两部分,但卷子完整连贯,并非不同卷子的粘贴拼接。整个卷子笔致流畅统一,显然是同一人所抄写。

1994 年,日本学者五島邦治在《井伊家伝来史料の楽書》一文中阐述了他所发现的《琴用指法》卷子原件,由此,曾经失传多年的《琴用指法》卷子原件再次呈现于世。[4]《琴用指法》卷子中收录的“手用指法髣髴”相关资料其内容散乱、排版随意,而且文字符号古奥生僻,当代中外学术界很少有琴家学者对其进行深入研究。王德埙《国宝汉隋古琴谱式指法唐抄卷子研究》[5]是目前仅见的关于“手用指法髣髴”文献资料的研究成果。该文发表于1993 年,在无法参阅《琴用指法》卷子原件的情况下,王德埙对“手用指法髣髴”文献资料类比断代、谱字指法考订阐释,实为瞩目。不过,文中对《琴用指法》卷子体例概貌的阐释分析,以及对“手用指法髣髴”相关文献的分类解读等,显然受制于研究资料自身的局限。

因此,以更合理的研究思路与文献解读方法,从新的角度全面审视“手用指法髣髴”这份重要的琴学文献资料,实有必要。通过上文对《琴用指法》卷子及“手用指法髣髴”相关文献的阐释分析,我们有三个合理解读“手用指法髣髴”相关文献的新思路:一是将“手用指法髣髴如左”解读为“《手用指法》仿写如左”,二是严格区分“手用指法髣髴”左右手指法,三是划分“手用指法髣髴”和“凡一本样”两套相似的弹琴指法系统。

二、“手用指法髣髴”与“凡一本样”

《琴用指法》卷子第一部分朱笔所写与“手用指法髣髴”相类似的指法内容,显然是在卷子墨书内容完成后,填写于其中空白之处的。“手用指法髣髴”正文墨书中有“无名案,看上朱者汎声”“准上朱”“抑上,随朱字一二三折可知”等内容,由此可以推断,填写于空白处的朱字内容,与墨书是同时写入卷子中的,其内容互有参照,它是撰制者根据文字内容及信息传达需要所选择的完整记写方式,而并不是抄写者个人所添加的补注内容。朱字有“凡一本样”“一本”“一本样”等字,据此推测朱字所记内容是另一版本的“手用指法髣髴”。

《太古遗音·指跋》曰:“古人因声音而谱字,以手势而象物。”[6]“谱字”即为“立名”,而立足“谱字”所形成的记谱法即为“字谱”。“字谱”不仅只有“文字谱”,还包括“减字谱”及其他在“谱字”基础上形成的不同记谱形式。《琴用指法》卷子中收录的陈仲儒“□用指法”、赵耶利“弹琴右手法”“手用指法髣髴”等,已经是完整成熟的谱字指法。只是《琴用指法》卷子所收指法内容,并非全部针对文字谱所创,其中“手用指法髣髴”,以及相类似的朱笔所写“凡一本样”指法内容,显然与解读《碣石调幽兰》卷子这类琴曲文字谱无关。“手用指法髣髴”仍然是立足于已经确立的“谱字”,这些谱字与陈仲儒“□用指法”、赵耶利“弹琴右手法”相似,其弹法亦可借鉴。所以,与文字谱、减字谱一样,“手用指法髣髴”及“凡一本样”也可划归“字谱”系列。但是,“手用指法髣髴”和“凡一本样”中的“谱字”,是由一些符号所代替,推测其所记录的琴曲乐谱,也是由这些符号所构成的与《幽兰》文字谱完全不同的“别谱”。因此,“手用指法髣髴”和“凡一本样”是一种非常独特的符号化琴曲记谱法,我们可以称其为“符号化字谱”,简称“符字谱”。(见表2)

表2.“手用指法髣髴”和“凡一本样”指法表①表中所录《琴用指法》卷子图片,承彦根城博物馆学芸史料课竹内光久先生提供,谨此致谢。注:字母缩写:R(右手),L(左手),s(手用指法髣髴),f(凡一本样);例“手用指法髣髴”右手第六“无名摘”,缩写为Rs6。带*字者,为原文两种指法对应并排抄写。

《琴用指法》卷子所收陈仲儒、赵耶利指法不分列左手和右手,这些指法都比较重视右手,赵耶利指法更是直接名为“弹琴右手法”。“手用指法髣髴”则明确将左手指法和右手指法分开单列,其中右手指法包括挑、蠲、擘、历、璅、牵、半扶等33 个,左手指法包括案、、吟、蹙、抑上等37 个。朱笔所写“凡一本样”在抄写之初,写手似乎希望将与“手用指法髣髴”相同的指法,以朱笔并列抄写在“手用指法髣髴”墨书相对应指法的侧边,并用“一本”“一本样”等文字标注区分。但由于某种原因,写手最后放弃了这个抄写办法,仅仅是以“手用指法髣髴”左右手中间的空白处为界限(见图1),将“凡一本样”30 个右手指法抄写在“手用指法髣髴”右手指法前面空白处,而将“凡一本样”27 个左手指法抄写在“手用指法髣髴”左手指法后面的空白处,以此来区分“凡一本样”左手与右手指法。

通过对“手用指法髣髴”“凡一本样”相关符号和文字进行采样、分类、组合、分析后可以发现,严格区分“手用指法髣髴”左右手指法,是合理解读这份文献的正确方法。根据这个文件解读方法,还可以进一步验证,彦根城博物馆藏《琴用指法》卷子所录内容除了陈仲儒“□用指法”、赵耶利“又有一法”“又有一法:手用指法髣髴”“弹琴右手法:合廿六法 耶利师撰”“私记”“弹琴右手法:五不及道士趣耶利撰”等六部分以外,还包括一套完整的“凡一本样”符号化指法系统。

三、“手用指法髣髴”记谱思路与规则

《琴用指法》卷子所收陈仲儒、赵耶利指法,其编写思路是首先列出弹琴所常用的关键“谱字”,然后再对每个“谱字”的实际弹奏方法做出进一步解释。“手用指法髣髴”和“凡一本样”则是首先列出与“谱字”相关的简化符号,再用文字指明每个简化符号所对应的“谱字”以及用哪个手指来弹奏这些“谱字”。不过,对这些“谱字”所代表的实际弹奏方法,“手用指法髣髴”和“凡一本样”都没有做进一步解释。“手用指法髣髴”和“凡一本样”中每个指法符号所相对应的“谱字”,在《琴用指法》卷子所收陈仲儒、赵耶利指法中多可找到相关的“谱字”及演奏说明,个别不常见的“谱字”如研、搦、拈、抑等,亦出现在《琴用指法》卷子所收录的陈仲儒“□用指法”及“私记”中。由此证明,在“手用指法髣髴”和“凡一本样”开始创制的时代,与琴乐弹奏相关的“谱字”及实际弹奏方法,已经基本确立并约定俗成。

“手用指法髣髴”和“凡一本样”都是独立完整的指法系统,其符号谱字互有杂糅,整体却并不相同。比如“手用指法髣髴”中手指称谓“大指、食指、中指”,“凡一本样”为“巨指、食指、将指”;“手用指法髣髴”中有“历Rs12、历Rs14”,“凡一本样”则曰“食指交擽二弦,擽,历也Rf12”;“手用指法髣髴”中有“蠲Rs10”,“凡一本样”则曰“食指急扶二弦,一名曰蠲Rf10”。从谱字符号形状来看,即使用朱字和墨书并列抄写的7 对指法,其符号形状也不尽相同,比如“食指抅Rs1”和“食打Rf1”“无名摘Rs6”和“无挑Rf6”等。另外,同一套指法中同一个谱字符号,在转抄时也有较大变形,比如“Rf10 食指急扶二弦”在“Rf9 食指半扶二弦”中的变形、“Ls5 大指打案”在“Ls12 先无名打,后大指打”中的变形等。由此我们大致可以了解“手用指法髣髴”和“凡一本样”其创制者并非同一人,其撰著时间也前后不同。

“手用指法髣髴”和“凡一本样”指法符号所附简短文字说明,从内容分析应该包含两部分,一是每个指法符号基本都有的与其相对应的谱字,二是为个别指法符号及谱字所做的编辑和补注。“手用指法髣髴”和“凡一本样”中的指法符号及其与谱字之间的对应关系,可能是指法原创者所构思。为个别指法符号及谱字所做的编辑补注内容,可能是文献编辑者根据其收集的文献资料所做的编辑和注释。值得注意的是,为个别指法符号及谱字所做的补注并非言之凿凿,其内容多有揣度,个别地方难免出现疵谬。比如“Rs33此三字者,其义不知。中字者,疾半扶相似”。再如Rf22,谱字符号为两个单独符号组合而成,其文字补注右半边为“大指握(长竖线到底)”,左半边为“食指弹无名指向上打”。这一文字补注内容显然是《琴用指法》卷子制撰者或抄写者根据已有的文字及符号所进行的断句解读。根据这个补注,Rf22 谱字符号由右半边“大指握”以及左半边“食指弹”“无名指向上打”构成。但是查看陈仲儒、赵耶利、陈居士、刘籍等相关琴用指法,并没有出现名为“握”的指法谱字。事实上,Rf22 谱字符号是由“Rf23 大指握食指弹(或Rf24 大指握中指弹)”和“Rf5 无名打”所组成,即“大指握食指弹”是一个完整的指法手势,与陈仲儒、陈居士、刘籍、《勾琴总字母》等对谱字“弹、双弹”指法手势的说明相吻合:

陈仲儒《□用指法》:“右指屈着大母致弹一弦。”[7]

陈居士《右手诀法》:“以大握食,用力而发。”[8]

刘籍《右手指法》:“双弹也,以大指握定中指,二指前后发之。”[9]

《勾琴总字母》:“双弹也,以大指握中食二指。”[10]

所以,关于Rf22 谱字符号文字说明,原文是准确的,只是后人的断句解读或有舛错。由此进一步推论,“手用指法髣髴”和“凡一本样”指法符号,在《琴用指法》卷子制撰抄写之时就已经失传,为个别指法符号及谱字所做的补注,则是发生在“手用指法髣髴”和“凡一本样”失传以后,或者《琴用指法》卷子撰制之时。

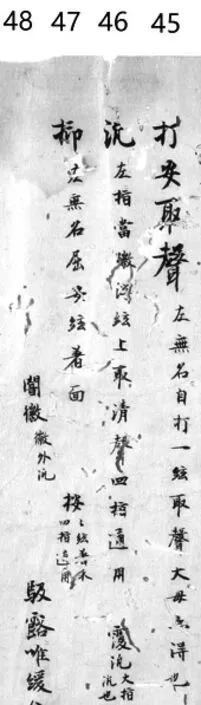

从“手用指法髣髴”和“凡一本样”符号化指法的递进关系来看,相关谱字指法似乎隐含一定的传承演变过程。比如“抅”和“打”这两个谱字指法,宋代以后定型为规范的古琴右手指法。但是分析“手用指法髣髴”和“凡一本样”符号化指法,其中“手用指法髣髴”右手指法中并没有“打”这个指法,仅有“抅”(Rs1、Rs3、Rs5)等指法,同时“手用指法髣髴”左手指法中还有几个容易与右手“抅”混淆的“抅起”(Ls7、Ls8)指法。在《琴用指法》卷子中,“凡一本样”右手指法中则没有“抅”指法,仅有三个与“手用指法髣髴”中右手“抅”指法并列书写,其符号形状也相近的“打”(Rf1、Rf3、Rf5) 等指法。“手用指法髣髴”左手指法中有“打案”(Ls5、Ls6),其中“手用指法髣髴”左手指法Ls12,从指法符号形状分析,应该是由左手指法Ls6 和Ls5 共同组成,即Ls12 中所谓的“打”其实就是Ls6和Ls5中的“打案”。“手用指法髣髴”左手指法中出现的“打案”,与《琴用指法》卷子陈仲儒“□用指法”中的左手指法“打安取声”(cols. 45,见图2)似有渊源。根据汪孟舒、查阜西、王德埙等学者的研究,“打安取声”与“唈”“掩”“罨”等指法相似。①参考汪孟舒《乌丝栏指法释》、查阜西《幽兰指法集解》、王德埙《〈碣石调·幽兰〉卷纸谱指法集注》。“凡一本样”左手指法中并没有“打案”“打安取声”或“唈”“掩”“罨”等指法,但有几个与“手用指法髣髴”中“打案”指法符号形状近似的指法“研”(Lf5、Lf6、Lf13、Lf14)。因此可以推测,为了避免“手用指法髣髴”中右手“抅”与左手“抅起”,左手“打案”与通行的右手“打”之间容易混乱不清的情况,在“手用指法髣髴”之后出现的“凡一本样”对相关谱字指法进行了优化。

图2.彦根城博物馆藏《琴用指法》卷子局部

“手用指法髣髴”文件中还有几处比较难以解读的内容,比如Ls4(无名案,看[着]上朱者汎声)、Ls15(准上朱)、Ls23(抑上,随朱字一二三折可知)等,都提到了需要参考红色字,但在文件中却找不到可以直接对应的红色字。按照严格区分“手用指法髣髴”左右手指法这一文献解读方法,关于“手用指法髣髴”中Ls23(抑上,随朱字一二三折可知),我们可以从“凡一本样”左手指法中找到相应的红色字,即Ls23原本写的是类似Lf23 抑上符号,又被涂改掉,目的是为了省略抑上指法,并标明可以参考红色字Lf23、Lf24、Lf26(类似的例子还有Rs29 和Rf29)。关于Ls4,前已阐明《琴用指法》卷子第一部分(包括陈仲儒指法、又有一法、手用指法髣髴、凡一本样)原本是独立的卷子,而且有不同的版本流传。后来编辑者将另一版本的不同内容用红字写在卷子空白处(包括陈仲儒指法空白处的内容,由于失误,这里写成了黑色字。类似错误和修改在Rf3、Rf4、Rf7 中也可以看到——原本写成黑色,后改成红色)。也就是说,《琴用指法》卷子第一部分文件中所提到的“朱字”不仅包括红色字,还包括写在陈仲儒指法空白处的黑色字。那么关于Ls4,(其汉字原文为“无名案,看(着)上,朱者汎声”)②因为汉字字形近似原因,文件中的“看”字也有可能是“着”字。,就有两种不同断句解读,一是“无名案,看上朱者汎声”;一是“无名案,着上,朱者汎声”。陈仲儒“□用指法”关于“按”(cols. 47,见图2)的解释中有按弦“着木(接触到琴的木面)”,Ls4 中按弦“着上”(接触到琴弦上)是汎声弹法,所以“朱者汎声”指的是写在陈仲儒指法空白处的黑色字“覆汎(cols. 46)”“互汎”。但Ls15 仍然比较难解释,推测其是符号变形,或者内容缺失。

从指法符号的创制方法及原则来看,“手用指法髣髴”和“凡一本样”谱字符号可以分为不同类型。首先按照符号结构可以分为单一符号(Rs1、Rf1、Ls1、Lf1),合成符号(Lf16、Rf14),连续符号(Rs11、Ls18);按照合成符号组合方式可分为上下组合(Lf3、Lf12),左右组合(Rf17、Lf16),嵌构组合(Rf14、Rf28、Ls17),连续符号的组合方式可分为纯符号组合(Ls22),符号汉字组合(Ls35);按用指方法可分为单指符号(Rs7、Rs8),多指符号(Rf17、Rf29),系列符号(食指系列Rs1、Rs2、Rs18、Rs19、Rs22,抑上系列Lf23、Lf24、Lf26、Lf27),左右手结合符号(Ls36、Rf17);按得声数量分为单声符号(Rs1、Rf1)、双声符号(Rf25、Ls12),多声符号(Rf29、Rf21);按符号类型可以分为汉字字形符号(Rs1、Rf1),曲折符号(Rs13、Rf19),仿梵文符号③日本江户时代,荻生徂徕Ogyu Sorai (荻生徂徠)在《琴学大意抄》中有“隋的僧,冯智辨所制谱之文字如梵字”之记载。参见:黄大同.尺八古琴考[M].上海:上海音乐学院出版社,2005:320。(Rs10、Rf27),八卦符号(Rs32)④这是《手用指法髣髴》中唯一的八卦符号,卦为“泽地萃(一般指萃卦)”。卦辞原文:“亨,王假有庙,利见大人,亨,利贞;用大牲吉,利有攸往。(顺利,王来到庙里,利于表现像个大人物,顺利,利于坚持下去;用大牲畜祭祀,利于有所前进)”。这里无法解释“萃”卦与古琴“却转”指法之间关联,推测《手用指法髣髴》创制者可能曾经尝试采用成套的八卦符号或梵文符号来代替谱字指法,从而进行琴曲记谱。创制者这样做的好处是可以将琴曲记谱法与已有的知识体系结合起来。。另外按照符号书写方式,同一种符号似乎还可以分为正体书写方式(Ls36 璅的写法)和草体书写方式(Rf17 璅的写法)。

“手用指法髣髴”和“凡一本样”谱字符号整体看似毫无规律,但我们也能从中找到某些章法及关联。比如,其书写布局与读取方式与文字卷子相同,都是从上往下,从右往左,而由两个单符号左右组合而成的合成谱字符号,其读法一般是从左往右。比如Ls12 是由左边“Ls6 无名打案”和右边“Ls5 大指打案”组合而成,则Ls12 的实际弹法是“先无名打,后大指打”。另有一些单指符号,既代表单一指法,在合成符号中又可以代表指序。比如在“吟上”系列指法中,“Ls4 无名案”与“吟上”符号结合构成“Lf18 无名吟上”“Ls3 中指案”与“吟上”符号结合构成“Lf20将指吟上”“Lf1 巨指按”与“吟上”符号结合构成“Lf22 巨指吟上”等。还有,“手用指法髣髴”左手指法符号中有“Ls3 中指案”,而“凡一本样”中并没有“中指案”或“将指按”这一指法符号。但是从“凡一本样”中“Lf16 将指按食指掐”“Lf20 将指吟上”等相关指法符号可以推断,“凡一本样”中应该也有一个与“手用指法髣髴”中“Ls3 中指案”一样的指法符号。

与陈仲儒、赵耶利所制弹琴指法相比,“手用指法髣髴”和“凡一本样”谱字符号也有其独特优势。首先,“手用指法髣髴”和“凡一本样”中利用单一符号来组合成为合成谱字符号,从而可以在琴曲谱录中用最简洁的指法符号来记录详尽的弹琴指法内容。“手用指法髣髴”和“凡一本样”中合成谱字符号,似乎与后来形成的琴曲减字谱有异曲同工之妙,或者可以猜想减字谱在创始之初,可能也是受到“手用指法髣髴”和“凡一本样”合成谱字符号的启发。另外,“手用指法髣髴”中还有一些系列符号被标记为“准上”(Rs11、Rs30、Rs31、Ls11、Ls22、Ls28、Ls31),或“双”(Ls26、Ls29、Ls32、Ls34),这些系列符号有可能是用双手弹奏的旋律片段,或者说它们就是“手用指法髣髴”符号化琴用指法所对应的琴曲“符字谱”的原始样貌。这种符号化指法及其所构成的琴曲“符字谱”,比陈仲儒、赵耶利所制弹琴指法及配套文字谱更加简洁。

《永乐琴书集成·释指》记载:“古谱食指、无名指、中指向内发弦谓之打,故其谱难晓。”[8]633查考陈仲儒“□用指法”,其中有蹵、捋、汎、弹、按等谱字指法明确标注为“四指通用”,与《释指》中的记载完全相符。但这带来的弊端是,当我们解读琴谱中的蹵、捋、汎、弹、按等谱字时,常常无法明确这些谱字的具体指序。随着琴曲记谱法的进一步完善,右手指法逐渐形成了所谓的“四指八法”,即《释指》所载:

大指向外发弦谓之擘,向内发弦谓之托,食指向外发弦谓之挑,向内发弦谓之抹,中指向外发弦谓之剔,向内发弦谓之勾,无名指向外发弦谓之摘,向内发弦谓之打。[8]633

如此一来,“四指八法”结合减字法就可以很清楚地标明具体指序及弹法。“手用指法髣髴”和“凡一本样”则用系列符号来分别标明不同指序和不同弹法,比如右手抅(Rs1 食指抅、Rs3 中指抅、Rs5 无名抅),左手按(Ls1大指案、Ls2 食指案、Ls3 中指案、Ls4 无名案),左手抑上(Lf23 巨指抑上、Lf24 无名抑上、Lf26 食指抑上、Lf27 将指抑上)等。这样,只要熟练掌握不同符号及其内涵,就可以很容易搞清楚左右手相关谱字指法的具体指序及弹法。

“手用指法髣髴”和“凡一本样”指法谱字符号也有自身弱点及局限性,主要是其指法符号不易读懂、不易掌握,而且不便于抄录传播,这或许就是“手用指法髣髴”及配套“符字谱”很早就被琴家所弃用的主要原因。相较《碣石调幽兰》卷子中的琴曲文字谱,《琴用指法》卷子中“手用指法髣髴”文献的描摹抄写更加复杂。杨元铮在《〈碣石调幽兰〉与〈琴用指法〉合卷说辨正》一文中考证,卷子写手“先用细笔双钩,再用细笔填实,最后用淡朱色粗笔一笔重描”[11]。“手用指法髣髴”和“凡一本样”中有一些涂改补缀之处,比如Lf15、Lf21 中的涂改,还有Lf25 因为浸洇失形而作的补缀等。所以,“手用指法髣髴”和“凡一本样”指法谱字符号的抄写,需要写手具有一定琴学修养和相关模写经验,否则极易出现传抄走形。

“手用指法髣髴”和“凡一本样”只列出了弹琴的指法谱字符号及弹奏说明,“手用指法髣髴”中的左手指法“Ls35 早搦迟三急七”似乎有关于徽位的说明。与陈仲儒、赵耶利所制弹琴指法一样,“手用指法髣髴”和“凡一本样”也只是一个解谱秘籍,需要结合类似《碣石调幽兰》这样的琴曲谱录,才能具体解读与琴曲弹奏相关的弦序、徽位、音高、节奏等内容。只是与“手用指法髣髴”和“凡一本样”配套的琴曲谱录,早在《琴用指法》卷子撰录的时代就已经失传。

结 论

根据上文论述,我们可以得出如下结论:

一、关于琴曲记谱法,除了现在公认的文字谱、减字谱以外,还曾经流传一套更古老的符号化指法系统——手用指法髣髴;

二、《琴用指法》卷子所录内容除了陈仲儒“□用指法”“又有一法:手用指法髣髴”等六部分以外,还包括一套完整的“凡一本样”指法;

三、“手用指法髣髴”和“凡一本样”都是符号指法系统,其所记录的琴曲乐谱,也是由符号所构成的与《碣石调幽兰》文字谱完全不同的“别谱”;

四、与文字谱、减字谱一样,“手用指法髣髴”也可划归“字谱”系列,但是“手用指法髣髴”是一种非常特别的“符号化字谱”,简称“符字谱”;

五、在《琴用指法》卷子撰录的时代,“手用指法髣髴”和“凡一本样”谱字指法已经是僻奥晦涩的失传古谱;

六、“手用指法髣髴”“凡一本样”及相关琴曲“符字谱”在失传前,曾在一定时期被不同琴家修订和应用;

七、减字谱在创始之初,可能受到“手用指法髣髴”和“凡一本样”合成谱字符号的启发。