狂欢的表象与资本的内核

——以《头号玩家》为例分析当代商业电影的优势与缺陷

2019-10-24周安若

周安若

《头号玩家》是2018年最受中国观众欢迎的外国电影之一,上映期间,不仅票房一路高涨,在豆瓣电影更是一度飙上9.0的高分,可谓票房、口碑双得利,微信公众号、新浪微博、报纸期刊等媒体争相发稿,大有将其捧上年度科幻电影“神坛”之势。在全球电影票房榜上,《头号玩家》位列第六,知名影评网站也纷纷给出均分过7(满分10分)的较高评价,专业影评人乃至学术圈对该片亦呈现出积极态度。然而,笔者认为《头号玩家》“盛名之下,其实难副”,高口碑、高票房恰恰映射出可悲的现实:当代消费者精神上的空虚导致对虚拟乌托邦的极度渴求,《头号玩家》绝非对症良药,而是“瘾君子”的安慰剂。笔者从《头号玩家》的相关文献资料、影评报道中总结出好评的三大关键词——现实寓言、“彩蛋”游戏与视觉奇观,并尝试对此进行剖析与揭示,大致归纳为三点:不可解的精神困境、被误读的后现代性以及被高估的电影技术。笔者认为重视营销运作、迎合观影群体喜好、满足其心理需求才是决定《头号玩家》成功的真正因素。

一、票房与口碑

1.数据分析

商业电影的成功最直观地体现在票房上。截至2018年8月初,据“Box Office Mojo”网站统计[2],《头号玩家》位列全球票房排行榜第六位,总票房为582,018,445美元(约39.7亿人民币)。较之北美,中国才算是《头号玩家》票房的功臣。据中国票房网统计[3],《头号玩家》的中国总票房已达到约13.97亿人民币,在2018年度票房榜上位列第九位,同时也是榜单上豆瓣评分最高的外国电影。据美国电影杂志《综艺》报道[4],《头号玩家》是华纳兄弟影业在中国票房历史第十名的电影,该片也创造了华纳兄弟影业在中国市场的最高开画纪录。从票房上看,《头号玩家》的成功毋庸置疑。

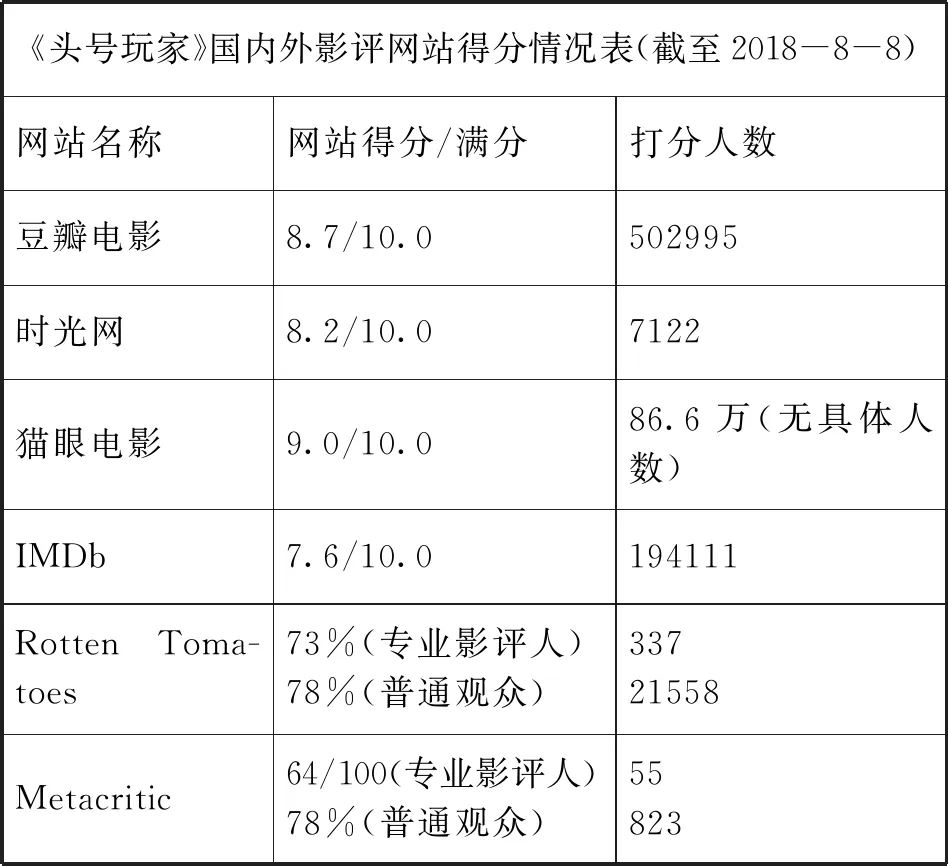

电影网站的评分也是电影口碑的重要指标。在国内外知名影评网站上,《头号玩家》都获得了不错的评价。2018年8月8日,笔者选取了国内外极具代表性、权威性的六个电影网站,根据得分与打分人数制成表格(见下表)。

《头号玩家》国内外影评网站得分情况表(截至2018-8-8)网站名称网站得分/满分打分人数豆瓣电影8.7/10.0502995时光网8.2/10.07122猫眼电影9.0/10.086.6万(无具体人数)IMDb7.6/10.0194111RottenToma-toes73%(专业影评人)78%(普通观众)33721558Metacritic64/100(专业影评人)78%(普通观众)55823

由上表可见,国内对《头号玩家》的评价明显高于国外,但国外专业影评人与普通观众也给出了不错的反馈,在商业片中算得上是中上之作。值得一提的是,该片在号称中国影评网站的“良心”豆瓣电影上曾达到9.2分之高,足见国内电影爱好者对其喜爱之情尤盛。

结合票房和评分两方面的数据来看,《头号玩家》坐稳了2018年科幻电影头把交椅,它的成功毋庸置疑。

2.文献综述

《头号玩家》的爆红离不开众多影评人的推崇、追捧。上映初期,影评人以微信公众号、新浪微博为主要阵地,对普通观众进行刷屏式宣传,《三联生活周刊》、“独立鱼电影”“澎湃有戏”、《新周刊》、“桃桃淘电影”等知名媒体、影评人都纷纷给出好评。伴随着《头号玩家》在中国电影市场的成功,学界也就该片进行了诸多探讨、研究。笔者将这些文献资料进行简单整理,最终总结出三个关键词:第一,现实寓言;第二,“彩蛋”游戏;第三,视觉奇观。

(1)现实寓言

许多影评人都强调,斯皮尔伯格在《头号玩家》中对虚拟与现实的对立概念的展现是本片最大的卖点之一。电影中的现实世界面临着严重的生存问题——人口过多、阶级分化、环境污染等,于是人们借助“绿洲”这一虚拟世界逃避现实。有学者因此认为,反乌托邦是本片的核心主题,“在虚幻的绿洲大陆中,玩家享受的是虚拟的交流环境,随时可以更换的外形、随时可以下线隐身的账号,这些不确定因素注定了游戏世界中人与人的疏离。”[5]18这类观众普遍认为,《头号玩家》是具有批判意义的现实寓言,与《黑客帝国》《银翼杀手》等赛博科幻片类似,该片意在反思高度发展的资本技术与人类社会的对立问题。在“绿洲”世界无限繁荣的假象之下,现实世界却呈现出荒芜的废墟之态。在叙事上,这一主题的传达非常明确。影片的最初十分钟,先后展示了男主角韦德居住于拥挤杂乱的集装箱的无奈现实以及虚拟世界“绿洲”的无所不能,以此奠定“反乌托邦”的主基调,人类用“绿洲”麻醉自己,高新科技以压倒性的姿态取代了日常生活;至于将反派设置为拥有资本与技术垄断地位的世界第二大企业“IOI”,男主角的亲人因虚拟世界被夺走生命,现实中的人类被迫在虚拟世界中劳作等一系列情节细节,都在不断暗示观众虚拟世界并非表面所见的那么美好,内里仍和现实一样存在暗角。为照顾部分理解能力不足的低龄观众,导演特意安排男主角韦德用独白点明主旨——“拥抱现实,因为那是唯一真实的东西”。因此,即便《头号玩家》的剧情浅白俗套,业界依旧好评不断,认为影片“并非令人厌恶的华丽和空洞的放纵”[6],而是导演为观众所创造的真诚梦境,映射现实却又寄托祝福。

(2)“彩蛋”游戏

近年来,随着漫威系列等漫改电影的引进,“彩蛋”一词被愈来愈多的观众所熟悉,电影爱好者们也将寻找“彩蛋”作为欣赏电影的乐趣之一,带动起“彩蛋”风潮。所谓“彩蛋”,在观影体验中被引申为影片中例如致敬、效仿、客串等有趣细节,以及片尾附加片段等。《头号玩家》上映后,《〈头号玩家〉的119个彩蛋,我全都给你找齐了》[7]《边找彩蛋边深扒:搞定这些版权究竟要砸多少钱?》[8]等文一跃成为豆瓣上最热影评,呈现出一种狂欢式的挖“彩蛋”氛围。《头号玩家》凭借着包容ACG(Animation Comic Game的简称,动画、漫画、游戏)、电影、音乐等多重文化的丰富元素,吸引了大批相关爱好者。电影中着力最猛的“彩蛋”是主角团队进入《闪灵》世界冒险这段情节,从剧情、布景、配乐等方面对原作进行了精细的还原,且借助主角将个人理解与主线剧情融入其中,让人惊喜。这般数量众多、范围广泛、耗资巨大的“彩蛋”电影,在影史上都堪称罕见。

在《后现代表征视野中的〈头号玩家〉》一文中,作者通过虚拟现实世界的构建、拼贴与戏仿、追求自由与回归现实三部分来论证《头号玩家》是一部处于“后现代主义语境下,让观众在获取娱乐,同时又对人与赛博空间的共生关系进行思考的佳作”[9]147。在“拼贴与戏仿”一段,作者强调导演对拼贴与戏仿的运用高于戏弄与颠覆,意在对经典的致敬,以呼吁观众关注现实。符号经典化拯救了略显苍白的叙事,凭借着情怀引起观众的好感与共鸣。

(3)视觉奇观

“奇观电影”自20世纪70年代以来日益兴起,泛指以具有视觉冲击力的画面来展现超验世界的环境、现象乃至种族、物质的超现实电影类型[10]35。为实现2045年废墟般的现实世界与“绿洲”创造的虚拟世界以及演员们逼真灵活的游戏形象,《头号玩家》使用了动作捕捉、实景拍摄、电脑动画、VR技术等多种拍摄手段,达到动作奇观、身体奇观、速度奇观和场景奇观交织并行的视觉体验[11]91。导演斯皮尔伯格力图为大家创作出一个光怪陆离、无所不能的梦想世界的这份用心,透过沉浸式的视觉体验强烈地刺激着观众的感官,致使许多影评都大赞《头号玩家》是名副其实的“爽片”,看完确实有酣畅淋漓之感。

二、缺陷与遗憾

《头号玩家》受到褒奖无数,上文已总结出“现实寓言”“‘彩蛋’游戏”“视觉奇观”三点,笔者尝试对其一一作出剖析,揭示该片华丽外壳下的空虚本质——献给当代青年的一剂精神安慰剂。

1.不可解的精神困境

前文提到,《头号玩家》被定义为“反乌托邦”电影,不少影评也肯定了该片的现实意义。实际上,本片的真正价值恰恰相反。“拥抱现实”的主题被视觉效果的华丽所冲淡,观众沉浸于VR世界的美好构想之中,对未来科技的向往远胜于对科技发展的反思,影片背离了现实批判的目的,成为了虚拟“乌托邦”的创造者和传教人。

首先,本片从剧作架构上对观众造成误导——用大量篇幅展现“绿洲”世界,对现实世界着墨寥寥。观众在对2045年的世界设定都不甚清楚的情况下,就被匆匆带进“绿洲”之中。至于现实为何糟糕,糟糕到何种地步都未给出详细的说明,只在影片开头用“农作物大减产和网络大堵塞”一笔带过。影片不断展现绿洲作为人类精神避难所的诸多好处,诱惑着观众投入其中。主角团队合作闯关、底层受到迫害、正反派最终一战、主角获得胜利和奖赏等主线情节都设置在虚拟空间,男主角韦德的那句“拥抱现实”因此沦为一句空洞鸡汤,感染力甚微。影片上映后,观众关注的重点并非伴随技术发展而日益严苛的社会问题,而是达到影片中的技术还需要多长时间。虚拟现实成为观众逃避现实的指明灯,让懦弱的失意人们又看到了虚妄的希望。在失衡的情节设置下,“现实”失去了反思和批判的意义,而被赋予了逃离的正当理由。《头号玩家》宛如甜美的幻境,诱惑着观众抛弃现实的枷锁,进入自由的极乐世界,是现实催生了“绿洲”,而非“绿洲”反映了现实。

其次,《头号玩家》童话般的结尾未能回答虚拟与现实的界限问题,人们无处安放的精神问题依旧需要“绿洲”的安抚。该片的目标群体是80、90后的年轻观众,选择年轻人作为主角利于观众自我代入,获得共鸣。主角们在现实生活中遭受挫折,在网络游戏中获得成功的逆袭故事恰好迎合了这一代观众的期待和需求。青年的精神问题是文艺作品的常见主题,诸如《少年维特的烦恼》《在路上》等作品都在表达青年对自我身份的困惑、对社会现实的回避,他们试图通过各种方式反抗现实的压迫,甚至是终结生命。但随着科学技术的发展,当代青年呈现出一种更加消极的姿态——通过虚拟的游戏、社交网络转移注意力,默认并臣服于社会的规则之下,对一切都表现出空前的冷漠和拒绝,并自称“佛系”青年。《头号玩家》中的“绿洲”正是这类青年的庇护所,现实的困扰一一远去,打打游戏就可以得到金钱、地位,美丑也随心所定。主角一行人即便呈现出了抗争的姿态,最终也向规则妥协——改变现实太过困难,还得依靠虚拟现实的抚慰才能继续生存。至于影片开头所提及的,环境污染、人口爆炸、阶级分化一系列问题就此搁置,至于“绿洲”关闭的那两天里,只要主角韦德还可以在宽敞的豪宅里抱着女友亲热,谁还会在意那些依旧活在底层不知该往何处的普罗众生呢?在个人至上主义的时代洪流下,年轻人已无暇顾及惨淡的现实。“现实”和“虚拟”二选一,“虚拟”永远会是观众们魂牵梦萦的温柔乡。《头号玩家》的本质就是为失意的年轻人所创造的肤浅梦境,赋予其反思、批判的深度,反倒使其处于虎头蛇尾的尴尬境地。至于困扰了一代又一代人、至今无解的精神困境,恰是这部爆米花电影的不可承受之轻。叙事薄弱、主题浅显是共识,“反乌托邦”的标签实在是“为赋新词强说愁”。

2.被误读的后现代性

《头号玩家》被置于后现代语境下进行探讨是可以预见并理解的,“彩蛋”在该片中呈现出符号爆发式的盛况显示出导演对解构主义的基本方法 “戏仿”与“拼贴”的运用游刃有余。此外,影片“游戏”背景的设定,也吻合后现代主义中“游戏性”特征。从表面上看,《头号玩家》符合后现代主义的基本特征,但在怀旧、说教的内核影响下,其内里与后现代性背道而驰。《后现代表征视野中的〈头号玩家〉》一文将之赞为对后现代主义的升华与超越,笔者却认为,用力过猛的主旨表达让《头号玩家》的后现代性一再降级。该片对后现代性的误读主要有以下几点:对时间的误读,对意象的误读,对意义的误读。

(1)对时间的误读

“怀旧”是《头号玩家》默认的重要标签之一。导演戏仿电影《闪灵》的片段,在推进主角们寻找钥匙的主线情节的同时,也传达了“绿洲”创始人哈利迪对老友、故人的深切怀念之情,对经典的致敬和对旧情的追忆打动了许多观众;片尾男主角韦德为哈利迪挚友奥格登解密“他一生最后悔的事情就是失去了你这个朋友,你才是他的玫瑰花蕾”,也是以致敬《公民凯恩》的形式将情感推向高点……诸如此类的追忆片段在影片中屡见不鲜。但此举恰恰背离了后现代主义对时间的理解。

美国学者詹明信在《现实主义、现代主义、后现代主义》一文中对现代主义与后现代主义的时间观念作出过明确的区分。与现代主义对历史呈现出的怀旧感不同,后现代主义认为“历史只存在纯粹的形象和幻影。”[12]129过去的时间对他们而言只是戏仿与拼贴的素材库,在取用素材的过程中,不产生也不传达情绪。过去对后现代主义而言是无意义的死亡状态,在后现代主义的时间观念中,“过去和未来的时间观念已经失踪了,只剩下永久的现在或纯的指符的连续。”[13]130《头号玩家》中浓烈的怀旧气息,与没有过去的后现代主义呈现出完全相悖的状态,与现代主义更为接近。现代主义作品存在明确的时间感,对过去表现出一种怅然若失的感觉。从致敬经典的角度看,这份怅然若失是对历史上优秀文娱作品的追忆,导演借该片带领观众进入他作为“爱好者”“收藏家”的私人情感领域;从剧情走向的角度看,这份怅然若失则是哈利迪对痛失挚友、孤身一人的悔恨,即便哈利迪肉身已逝,感情仍在“绿洲”中继续徘徊。遗憾的是,怀旧情绪被强烈的视觉冲击、玩闹的情节设置所掩盖。在影片高涨的主体情绪下,“玫瑰花蕾”处的煽情显得突兀且尴尬,被迫挤进圆满结局的构成部分。

(2)对意象的误读

符号堆砌是《头号玩家》的又一显著特征,也是“彩蛋”电影的成因。在影片开头介绍“绿洲”的短短几分钟,就密集出现了《我的世界》《蜘蛛侠》《机械战警》《早餐俱乐部》《忍者神龟》等来自不同游戏、漫画、电影中的不同元素,堪称信息时代下,符号膨胀与爆炸的一次艺术化呈现。这是后现代状态存在的先决条件。

《头号玩家》里的“彩蛋”是遵循着“怀旧”的逻辑规律被整齐地编织于画面与情节之中的,并非后现代主义杂乱无章的碎片化意象。导演使用拼贴、效仿的目的非常明确,整部电影的逻辑符合社会的一般认知规律,与后现代主义强调的“零散性”“随意性”相差甚远。

抛开后现代主义的影响,从致敬经典的角度分析“彩蛋”,又暴露出该片新的问题——过量的“彩蛋”投放弱化了故事本身的地位,故事沦为牵引彩蛋的丝线,致使情节单一、直白。此外,近两百个“彩蛋”虽服从于“致敬”的统一主题被密集安插,但并不构成“杂耍蒙太奇”。斯皮尔伯格的“彩蛋”设置既不形成对观众注意力的强烈牵引,也不存在“蒙太奇元素的冲突对立即及带来的视觉震撼力”[14]15。笔者认为,“彩蛋”作为主创团队给观众的惊喜自然可以提升观影趣味,但让影片成为不伦不类的宅人文化展实在是舍本逐末。

(3)对意义的误读

笔者在前文指出《头号玩家》主题浅薄,此“浅薄”绝非后现代主义的“无深度性”。“无深度性”可以从属于后现代主义的解构主义观点解释。开放式阅读是解构主义的重要理论,这一理论亦适用于观影体验。影片本身是不可解或无定解的,能指与所指之间存在非固定性,作品是孤立于作者意识的存在。罗兰·巴特的“作者已死”理念正是强调作者无法掌握作品的意义,只有读者拥有阐释权,读者才是真正意义上的创造者。

《头号玩家》的作者意识非常突出,片尾通过主角之口点明主旨更显浓厚的说教意味。前文作者已批判过拔高主题,向无意义无主题的后现代主义生拉硬拽更是匪夷所思。

由上可得出,《头号玩家》虽呈现出后现代性的某些特征,但本质上是对后现代话语的降级。

3.被高估的电影技术

在《头号玩家》之前,同题材(游戏世界)同类型(科幻)的电影创作屡见不鲜,例如《勇敢者游戏》《歪小子斯科特对抗全世界》等,都是带有电子游戏色彩的商业电影。《头号玩家》的创新在于将当下热门的“VR(虚拟现实)”技术引入真人电影,通过这项观众有所耳闻的新技术拉近了影片与现实的距离,让观众对虚拟世界产生了一种可以被实现的期待。

关于如何在拍摄过程中通过TCVive和Oculus Rift头显加入VR技术,导演斯皮尔伯格描述如下——“你必须明白,我们是在一个抽象的场景中制作的,演员们只有唯一的机会了解他们的位置——我们都有虚拟现实的Oculus眼镜。你将在护目镜里面观看电影的全部场景。当你把眼镜拿开时,它的空间有点小。它是一个4000平方英尺的空间,叫做容积。当你戴上护目镜时,它是Aech的地下室,或者是Aech的工作室,或者是Distracted Globe俱乐部。所以演员们有机会说,‘好吧,如果我走到那边,就会有门,有DJ。’这部电影确实是一部身体经历的电影。真的很难真正表达这种感觉。”[15]

从这段采访可知,VR技术在拍摄过程中主要起到定位作用,主要拍摄过程仍旧依靠传统动作捕捉技术,与常规科幻片区别不大,在电影技术上无甚突破。“结合虚拟现实工具拍摄”更像是一个噱头,而不是对业界产生影响的创新之举。

三、商业佳作的成因分析

诚然,以批判的眼光看待《头号玩家》,该片存在一些不足,但《头号玩家》的爆红毋庸置疑。作为2018年高票房、高口碑的代表作品,该片必定有值得后人参考借鉴之处,或许能为中国商业电影产业提供进步的思路与努力的方向,因此,总结口碑成因就尤为必要。揭开虚拟现实、彩蛋繁多等表象,笔者总结出该片的三大成功原因——重视营销运作,迎合观影群体喜好以及满足其心理需求。

1.重视营销运作

随着网络媒体、手机媒体、数字电视等新媒体的兴起,电影营销的作用在今天显得颇为重要,与票房收入、观众口碑直接挂钩,是决定电影成败的关键因素之一。在《华纳兄弟是如何给〈头号玩家〉做营销的?》[16]一文中,作者详细分析了上映前夕至首映周的营销宣传活动,认为通过与圣地亚哥动漫展、卡乐星汉堡连锁店、HTC Vive等企业的合作,并于西南偏南电影节成功举办首映礼,为电影节观众打造了VR体验中心的惊喜。一系列营销活动为《头号玩家》赢得了不少游戏、动漫、电影爱好者的关注,至上映前夕,烂番茄网站上该片的想看人数竟高达98%。就中国市场来看,《头号玩家》上映后,微信、微博、豆瓣、知乎等网络平台上纷纷就该片进行大规模线上宣传,而与虚拟现实技术相关的电子科技行业也对本片表现出极大的兴趣,类似《〈头号玩家〉中的VR游戏,2049年才能实现吗?》[17]科普、推广性质的短文层出不穷,也使得这股热潮越来越旺。

同时,以HTCVive为代表的VR市场也确实借着《头号玩家》回归了大众的视野,并呈现出可喜的上涨趋势。“根据投行Jefferies分析师Mark Lipacis的说法,鉴于《头号玩家》对VR游戏玩法的广泛展示,这部电影可能成为VR市场的催化剂。市场调研机构IDC此前发布的2018年VR/AR产业预测显示,到2020年虚拟市场规模将增长至1620亿美元,从2015年开始的年复合增长率将达到181.3%。经过前期的低谷,VR/AR产业正呈现理性回归趋势。”[18]HTC Vive、完美世界等游戏公司与《头号玩家》的合作是一次成功的双赢案例,于电影制作方而言,“VR”“游戏”等标签为该片带来了忠实的观众群体;于合作方而言,电影堪称一部制作精良、声势浩大的VR广告片。

2.迎合观影群体喜好

据《2018年电影人群研究报告》[19]显示,中国的核心观影者有80%为男性,其中又以25-34岁的中青年占据最大比重;电影爱好者中,男性占据72%的比重,其中18-24岁、25-34岁年龄段人数最多。在兴趣偏好方面,电影爱好者呈现出较明显的煲剧和游戏的偏好倾向,核心观影者的购物倾向较为突出。对电影人群的手游偏好调查显示,电影人群对动漫、游戏等题材都有着较为浓烈的兴趣。由以上报告可以勾勒出中国电影的主要观影人群的基本样貌,对游戏、动漫、煲剧感兴趣的中青年男性成为观影主力军。《头号玩家》恰好迎合了这一观影群体的需求,投其所好,创造了一场中国影迷界的狂欢。

《头号玩家》在“彩蛋”上的选择足见其讨好、迎合观众的用心。首先,动漫、游戏、电影多领域的彩蛋与男性影迷的题材偏好高度重叠。在彩蛋的数量上,该片对类似《高达》《星际迷航》等在男性影迷中具有极大影响力的作品喜好非常明显,但对《凯蒂猫》等更符合女性审美的作品呈现甚少。《头号玩家》并非献给女性群体的浪漫童话,而是粉丝向的“宅男”经典指南。其次,本片提及的经典“ACG”作品大多诞生于20世纪90年代前后,正是中青年观影群体的童年至少年时期。观影对该群体而言,不仅是对经典的缅怀,也是对年少时光的追忆。“情怀”素来是电影行业的招牌,因此,《头号玩家》精准切中了中国核心观影人群的喜好,用“彩蛋”大幅提升了观众好感度。

3.满足心理需求

25-34岁的青年人正面临着学生、职人、孩子、父母等多重身份的选择,借由酒精、香烟、游戏等外物逃避现实成为他们的常态。《头号玩家》恰好为这群年轻人提供了一个安全无害的温柔乡,让他们紧张、疲惫的神经得到140分钟的休憩。电影是造梦的艺术,在这一层面上,《头号玩家》成功了。笔者将该片满足观众心理需求的方式粗略概括为以下几点:

(1)主角设定

韦德是一个平民化的主角。相貌普通,家境平凡甚至凄惨,低起点、高潜力,升级之路顺畅、爽快,最终爱情与事业双收,集幸运与实力为一身,这类“逆袭”主角是文艺作品的常见类型,在动漫(《火影忍者》)、网文(《斗破苍穹》)、游戏(《行尸走肉》)、电影(《蜘蛛侠》)等各类作品中层见叠出。平民化主角的优势在于可以让观众迅速建立起共情与好感,自然地自我代入,达到沉浸式的观影体验。随着主角的步步高升,观众也会产生相似的成绩感和满足感,这也就是“爽片”的魅力所在。

(2)群体认同

“宅文化”是在现代政治经济背景下诞生并流行的私人领域内的亚文化现象。即便“宅”表现出当代青年对社会排斥、孤立的消极态度,随着信息时代互联网科技的高度繁荣,宅文化也逐渐被合理化与商业化。《头号玩家》鲜明的“宅文化”标签,给了封闭、孤独的宅人群体一次线下聚会、寻找集体安全感的机会。宅人们给自己贴上“游戏宅”“电影宅”等标签,实则是在寻求自我身份认同,“彩蛋”狂欢本质上是一场集体归属感的回归。

(3)完美世界

“绿洲”创造了一个近乎完美的虚拟世界——虚拟的身份、虚拟的环境、虚拟的生活,正是都市青年们所渴求的乌托邦。然而,和烟酒这类精神安慰剂类似,《头号玩家》创造的梦境是极其短暂的,现实仍旧问题重重,精神仍旧漂泊无依,就连梦境本身都无法解决精神的困境。看似圆满的大结局中,韦德提出“绿洲”在每周二、四关闭以倡导用户们关心现实,现实真的会因此改变吗?可悲的是,观众们并不是韦德,只是在安慰剂失效后不知所措的路人甲乙。

综上,《头号玩家》确实是一部口碑、票房出众的“造梦”电影,但“批判现实”“反乌托邦”等严肃解读有些牵强,取悦观众才是导演斯皮尔伯格的真正目的。当影院的幕布彻底暗下,《头号玩家》作为精神安慰剂的效力也随之终止,现实不会因为这部电影变得更坏,也不会变得更好。在该片狂欢式的表象之下,主题、意义被降级,资本的运作才是决胜的根本。