《粤东金石略》碑刻批评与翁方纲书艺观

2019-10-23王铎翔

王铎翔

翁方纲是清代著名金石学家,于乾隆中期任广东学政八年,积极搜求与摹拓散存于粤东各地的珍稀金石碑刻,撰成《粤东金石略》十二卷。清代金石研究著述之别,梁启超在《清代学术概论》中分为四派:1一派专重考据,以碑文内容来补正经史缺误,此派别以顾炎武、钱大昕为代表;一派长于搜罗著录,研究文史义例,以黄宗羲为代表;再有一派则是专门比较不同拓本之间存字、笔画的异同,此派别当以翁方纲为代表人物;最后一派则专门讲金文碑刻的字形字势,讲求美术的研究方式,以包世臣为代表。

受梁启超派别分类的影响,以往对翁氏金石学著作的研究大多将关注点放在不同拓本之间存字和笔画的对比上,对其书法艺术方面的关注和分析几近于无。翁方纲作为书法家、鉴赏家和金石学家的结合体,其金石著作常常包含着书法鉴赏和书法源流的信息,他搜集金石的热情,在很大程度上,是为了书法的研求。“不为书法而考金石,此欺人者也。”2金石学和书学之间,乃是共生而又互动的。在翁氏的金石学著作中,他以书法家的敏锐眼光,对碑版中的书法问题,即书体与文字、书法风格等相关问题皆有独到的论述。如果对其书艺观的研究只是限定在专门的书论当中,而对其金石学著作中碑刻批评所反映的书艺观念不予以重视,显然是过于片面了。

《粤东金石略》和《两汉金石记》是翁方纲两本较为重要的金石学著作,学界大多较为关注论述更为详尽的后者,而前者作为粤东地区金石碑版的专门著述,得到的关注则相对匮乏许多。不可否认的是,《粤东金石略》的“略”已经将他与《两汉金石记》的“记”区别开来了,前者主要是收录金石的内容和列定碑刻的数量,缺乏后者详尽而充分的考据论证和书法学分析。但是前者不时出现的碑刻品评仍然是极具价值的研究翁方纲书艺观念的材料,虽然短小、零碎、片面、分散,却对感受和理解翁氏书艺观具有极为重要的作用。翁方纲在《粤东金石略》中的书艺批评大多是对直接的审美感受进行短小精悍的陈述,三言两语,类似于批注式笔记体书论。这种易于发挥作者认知的体裁,蕴含了批评者本人最为直接的真实观点。批评者过去的经验积累所形成艺术观念在简短的碑刻批评中与碑刻书写者的艺术观念得到暂时性的联系,书艺观作为整体反映在批评者的意识之中。翁氏在对眼前的某一碑刻作品进行分析批评的时候,自我与书写者的观念在碰撞中得以综合,完整书艺观的部分外化,在碎片化的语词中影响着最后的批评结果。如果没有时间维度上既已形成的批评者与被批评者的经验,对书法的感觉便很难构成完整的书法意识。而这种完整的书法意识的形成,又必须考虑到书法发展的社会及文化背景的作用和影响。本文的目的正在于以一种社会文化的眼光把《粤东金石略》反映个别特性与属性的碑刻批评信息联合为翁方纲完整的书法艺术理念。

一、品评体制与关键词批评

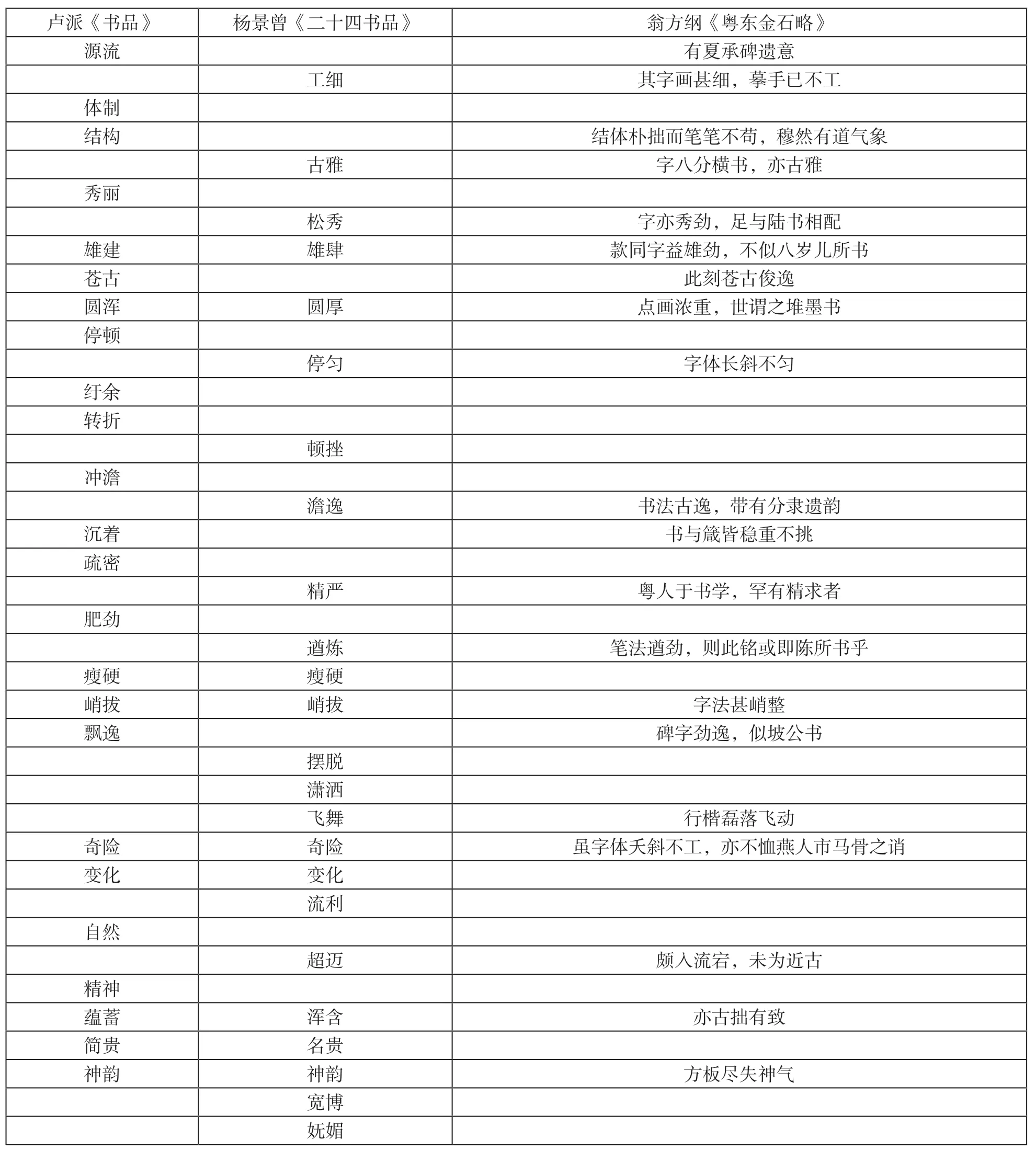

清代的书法批评注重“品评”,卢派在《书品》中仿司空图《二十四诗品》列二十四则“书品”:源流、体制、结构、秀丽、雄建、苍古、圆浑、停顿、纡余、转折、冲澹、沉着、疏密、肥劲、瘦硬、峭拔、飘逸、奇险、变化、自然、精神、蕴蓄、简贵、神韵。清代另一位书评家杨景曾所撰《二十四书品》亦将书家之作分成神韵、古雅、潇洒、雄肆、名贵、摆脱、遒炼、峭拔、精严、松秀、浑含、澹逸、工细、变化、流利、顿挫,飞舞、超迈、瘦硬、圆厚、奇险、停匀、宽博、妩媚二十四品,以此描述书法之佳妙,阐述书法艺术风格。翁方纲在这样的书艺品评潮流中,审美理念大受影响,其碑刻批评在不自觉中便渗透了书品批评的关键词语或是核心概念。笔者将《粤东金石略》的碑刻批评与卢派的《书品》、杨景曾的《二十四书品》作一个简单的比较:

从上表我们可以看出,《粤东金石略》中诸如“苍古”“古雅”等批评术语与“二十四书品”完全重合,有些则是对书品词语的化用,保留其中一个字眼,将另外一个字眼进行替换这样的替换效果大致有三种:第一种是替换后词语的含义基本不变,如将“松秀”替换为“秀劲”,“松”的挺拔耸立之态通过“劲”字也表现了同样的生命力量感;第二种是替换后两字眼意义相近、词语含义变少,如将“雄肆”替换为“雄劲”,“劲”与“雄”意义相近,都表现一种阳刚之美,“肆”所表现的无拘无束的自由感在“劲”中无法表达便消失殆尽;第三种是替换后两字眼意义甚远、词语含义得以丰富,如将“峭拔”替换为“峭整”,“整”与“峭”本是相对立的一组概念,“峭中求整”的组合方式便在悖论式的张力中赋予了“峭拔”全新的审美体验。除了替换之外,还有将一个品评词汇拆成两部分加以分析,如将“工细”拆解为“其字画甚细,摹手已不工”,说明了“细而不工”难成佳品。一些碑刻批评还有一种更为深刻的化用,虽然与品评词汇没有一个字重合,但却表达着大致类同的含义,如用“虽字体夭斜不工,亦不恤燕人市马骨之诮”表达“奇险”这一书品风格。不难发现,翁方纲在《粤东金石略》中的书艺品评尽管只有简明扼要的64 条,但其所包含的品评内容通过对原品评词语的重复、替换、拆分、化用,使其无论与卢派的《书品》比较,还是与杨景曾的《二十四书品》比较,能都涉及到其二十四品概念中的大半。

翁氏在运用品评法的核心词汇的时候,显然对每一块碑刻的创作得失进行过具体的揣度和分析,同时也特别注重考察批评对象的不同艺术风格和创作特色,这使其批评虽然精简却不至于笼统,而是把每一块碑刻在创作上的个性特点摆到了十分突出的位置。其诸多评语,往往廖廖数字就把批评对象独特的个性风格特征显示出来,并且给人留下较为深刻的印象。这种批评方式正是一种诗性的艺术传达方式,从类别学角度对风格进行考察,用凝练含蓄的词汇去达成与读者的理解互动。

可能有人会质疑翁氏并没有明确表示在《粤东金石略》中运用了品评方法,其批评词语与品评词语的重合、相似、类同只不过是一种巧合。对此质疑,我们不妨反过来思考,品评制为翁氏的碑刻批评的术语词汇提供了一个严密而系统的考量标准体系。对于那些生涩难懂的语辞,没有品评制的辅助,就只能完全凭借读者的经验与感觉,导致翁氏所作批评模糊而不准确,缺乏必要的阐释效力,无法形成真正意义上批评语辞体系。而品评制因为是建立在独立表达的语辞规范和系统完善的评价体系之上,这便使得《粤东金石略》中与品评制重合或是相近相似的语辞有了具体、丰富、深刻的含义。这些碑刻批评的数量虽然在整体上占比不大,但却因为品评制的参考和引入而涵盖丰富、气象万千。

另外值得注意的是,在64 条碑刻批评中,有一些出现频率极高的关键词,如“古”“劲”“逸”“工”等字词,通过与其他词语的组合实现了批评意义的准确化和深刻化。翁氏对这些关键词的偏爱,恰好反映了他在高频率使用这些概念时对这些关键词的理解和领会以及其中所暗含的书艺观念。虽然翁方纲在《粤东金石略》中没有表现出他在《两汉金石记》中那种更为完善的碑刻批评词语系统和更为完整的书艺理念,但在其为数不多的品评中出现的高频词语,仍能以雷蒙·威廉斯的“关键词批评”方式,进行细致的考辨和梳理,并揭示词语背后的书法艺术立场。

由于人们的审美理想与趣味在不同历史发展阶段表现出不同的偏好与指向,书法批评的关键词在不同的历史阶段呈现出不同的形态。这样动态流动式的体系通过与不同语辞相合形成新的语辞,在改变语辞涵义的同时对书艺批评词汇进行了极大的补充。书艺观的差异性和丰富性也在关键词的动态的表达阐述中体现得尤为明显。关键词词义的变形和生成,不仅负载着词语自身的内涵,而且还负载着核心书艺观念在时间维度上的寓意。下文即将通过对《粤东金石略》关键词“以点带面”的梳理,来展开对翁氏书艺观核心问题的探索,从语词的交叉综合来呈现翁氏书论的体系性。

二、古朴有致与复古主义

“古”字在《粤东金石略》的碑刻批评中出现得极为频繁:

字八分横书,亦古雅3

此刻苍古俊逸,与北海石室记后题名一行笔势无二4

亦古拙有致5

字颇古劲6

此碑字势奇古,盖用茅笔书也7

书法古逸,带有分隶遗韵8

“古”字在传统的书法批评中,侧重于在时间维度上表达一种对前贤对旧法的追溯。这种追溯重在师法古远,不随时俗。清代小学的复兴,给翁方纲等一大批清代书家提供了循古法的物质材料和思想基础,掀起一股复古潮流。此外,翁氏在书法上的复古主义还受到其文学上复古主义的影响:翁氏在诗歌方面,强调以学为诗,以古人为师;翁方纲在书法上也主张以古人为师。文学和书法两方面的复古主义倾向是能够相互贯通的。

值得注意的是,“古”这一关键词批评还停留在静态的时间切面上,是一种更为直观更为明显的复古倾向。相对来说,翁氏注重书体演进风格的批评内容便包含了线性时间轴上的动态过程,更好地体现了“复”的动词含义,而不是仅仅局限于“古”的名词含义。

如明曾皙后“瑶席”题字中对于“瑶席”二隶字及末题“曾皙后为朱叔子隶”八个楷书的评价均为“带篆意”。9这里不光有“隶带篆意”这两个时间脉络上延续相近的隶书与篆书之间的回溯与源流关系,还有“楷带篆意”这两个跨代隔离的字体(楷书与篆书)之间的回溯源流关系。而“隶带篆意”通过隶书在书体演变史上上承篆书、下启楷书的连接作用成为构成“楷带篆意”的必要条件。从“隶带篆意”延展到“楷带篆意”,实际上表现了从篆书到隶书,再到楷书一脉相承的书体演进过程。

再如评《明重建天妃庙后殿记碑》的顶额八字,“文八分书,有夏承碑遗意”。10虽然表面是只涉及到从隶书到八分书的演变过程,但因为作为参照的夏承碑“隶法时时有篆籀笔”,11通过这一参照体的连接便可实现从八分到籀文在时间轴上更大距离的上溯过程。

类似的碑刻批评还有:

楷带篆法12

其字似草似篆,不可尽识13

书法古逸,带有分隶遗韵14

翁氏关注带有书体演变痕迹的碑刻,不仅是因为这种碑刻能够在动态的时间上追溯古意古法,还在于这些碑刻在书体的发展脉络中承载了更多的书法艺术信息,在它们身上含有更多的可以发展的历史性因素。这些处于发展中既古又新的书体,各种笔画和体势尚没有发展到极致,那么由此就可以衍生出更多的书法风格,而不致于步入因取法众多迷失自我而造成无处融贯无法演变的困境。翁氏注重书体演进,为其反古在实际创作中提供了更大的可操作性。

翁方纲的复古主义从所溯古法的时代可以分为四个层次,最近是溯唐,是正本清源的第一步,向上则“以唐溯晋”,主张“以晋为宗”,最远触及汉碑,“以篆隶为本”,并向下以北朝碑版上承隶法、下启唐楷。这种复古主义在当时赵董书风以流美妍媚态之盛行于世的背景下具有纠正补偏的积极意义。

翁氏的复古主义也有其“泥古”弊端。他过于强调书法必须无一笔无来历,从而忽视了书家的艺术独创力及书写过程中的主观能动性。在整个书法发展过程中,这种有些过度的复古主义将会严重地阻碍书法的创新以及在新时代下具有自我个性的书格的形成。对于其泥古的学书态度,后人指责也较多。翁方纲主张临摹古帖要“先形似再求神似”是合理的,然而其晚年仍旧斤斤计较于形似便有些“说一套、做一套”了。这样的艺术风格难免受到后人的批评与否定。包世臣就批评道:“宛平书只是工匠之粗细者耳,于碑帖无不遍搜默识。下笔必具其体势,而笔法无闻,不止无一笔是自己已矣。”15在这样的复古主义书艺观的影响下,翁氏书法能够做到古法严谨、神韵精绝,但与此同时也“微嫌天分稍逊,质厚有余而超逸之妙不足”。16笼罩在前人阴影下的模仿型创作始终无法与具有张扬的自我个性的独创性书写相媲美,康有为更是一语中的指出翁氏弊病“覃溪老人终身欧虞,褊隘浅弱”。17后人对其复古主义书艺观批评之甚及其在此复古主义指导下的书法缺陷由此可见。

对古法的执着使得翁氏对董其昌的临摹方法大为不满,认为董氏不是临摹而是随意的抄写。这对针贬当时董书盛行的时风弊病有一定的作用,但亦有矫枉过正之嫌。翁方纲跋董其昌《宝际寺碑》临本云:“董临古帖,是自运耳,此盖其中年所作也。”18翁方纲跋董其昌钟、王临本云:“文敏临书之落落取大意,不求肖也,然临古人书,不特神欲肖,即形亦当肖,但看米老临右军,则无不肖矣。”19翁方纲跋董其昌法书云:“董其昌长于自运而临古每不堪取肖。”20

上述题跋能够看出翁氏对于古帖、对于古法近乎疯狂地执着,书者自我意识的发挥在其复古主义中是被压抑的。对于临摹的第一阶段“对临”来说,翁氏“临摹无我”的批评是言之在理的。然而“意临”或创作时要融贯自我的意识,所谓画乃吾自画,书乃吾自书,才应是艺术家之所应追求的。翁氏却偏颇地强调师古,过分强调笔笔有来历。

作为继承“二王”并有所创新的帖学家,王铎是善于师法古人借鉴古法的典范。翁方纲却对王铎个性极强的行草书风也颇有微辞,称其“率意行笔”,而致“专聘己意而不知古法”。在翁氏的眼里,古法似乎是其书法的唯一追求。

翁方纲一个衡量书法的重要标准似乎就是看有无古法,这势必会导致艺对术的个性与革新的忽视。翁氏对王铎、董其昌都有微词,惟独对赵孟頫推崇备至。原因恐怕便是赵书属于复古派,具有晋人法度,符合翁氏的口味。翁氏赞叹赵书无一笔不入古人之室,与其对王铎的批评相比较,充分地说明翁氏书艺观念的复古倾向。

从翁氏这一个体跳脱出来,整个清初的复古主义实际上并没有那么泥古,古体古法在复兴中也得到了极大的发展。创新与复古在清代书坛并不矛盾而是有机整合在一起,如清篆以隶书笔意写篆书形体,两个复古因素的碰撞造就了一种全新的风格。

在复古主义书艺观影响下,不光是翁氏复古主义较近层次中的晋人唐人的书法得以复兴,最远一个层次中的篆隶书体更是得以复兴。秦汉过后,篆学衰竭、隶法不传,这两种书体始终游离在主流书体之外。两千年间,专篆隶的名家也屈指可数。秦汉时期闪耀一时的篆隶书体在清代复古主义书学影响下重放光彩,由边缘附庸而蔚为大观,成为清代书坛的主流。复古主义书艺观指导着赵之谦、邓石如、吴昌硕等一大批书家们跨越唐宋,上溯先秦两汉,从吉金铭文和汉碑篆额中研习篆书,从数以百计的两汉名碑中搜讨隶法。翁方纲认为:“士生今日,则经学日益昌明,士皆知考证话训,不为空言所泥,于此精言书道,则必当上穷篆隶,阐绎晋、唐以来诸家体格家数。”21翁氏视“上穷篆隶”作为“精言书道”必经之路,并在“经学日益昌明,士皆知考证话训”的学风大环境下,来考察篆隶对晋唐书体的影响。清初对“复古”传统的倡导,奠定整个清代书学“崇古尚碑”的主调,以篆隶为宗的书法史观在以翁方纲为代表的清前期书家所倡导的篆隶复兴中得以形成,并逐步壮大,盛行于清中期。

三、工拙对举与尚质书风

“工”与“拙”作为对举的一对关键词,在《粤东金石略》中的出现频率极高。

对于碑刻是否符合“工”的要求,翁氏往往比较看重。“工”在翁氏眼中是值得表扬的,而“不工”则应当是被贬斥的。

虽字体夭斜不工,亦不恤燕人市马骨之诮22

摹手不工23

字摹苏而不工24

摹手已不工25

颇工26

书颇不工27

“拙”作为与“工”相对举的反义词,在翁氏的碑刻品评中,包含了褒义和贬义两个方面。

1、贬义

字并不佳,岂刻手拙耶?粤之八分,黎瑶石以整胜,尚有停云笔意。邝湛若以八分书擅名,而今石刻绝少。若陈元孝八分书,颇入流宕,未为近古。28

字形拙俗,不类信国之笔29

此刻字颇粗拙,不知是忠简笔迹否?30

2、褒义

亦古拙有致31

结体朴拙而笔笔不苟,穆然有道气象,令人起敬32

字甚朴拙33

“工”与褒贬两方面的“拙”,笔者认为应该放入工巧与质朴之美的动态变化过程中来考虑这三者的统一性。第一个阶段对应贬义的“拙”,指的是拙劣粗俗,技巧上还不完善,尚未形成成熟的美学要素。第二个阶段对应的是“工”,指书艺达到了精微严密的程度,合乎规矩法度,是由人工努力所形成的技艺纯熟、形式工整的美,主要表现在形式、体制等较为外在的方面。第三个阶段对应褒义的“拙”,与《述书赋·语例体格》对“拙”作出的解释“不依致巧日拙”相一致。

于此相对应的,“工”与“拙”的对立也包含了两个方面。一方面是“工”与贬义的“拙”的对比。“工”在形质层面所包含的工整、工稳、工巧、工能等含义,是进一步形成神采层面的工妙、工奇、神工等的必要外形条件。朱履贞在《书学捷要》强调了“工”形成的层次性:“凡学书,须求工于一笔之内,使一笔之内,棱侧起伏,书法俱备;而后逐笔求工,则一字俱工;一字既工,则行俱工;一行既工,则全篇皆工矣。断不可凑合成字。”34“工”的形质要求从笔画到独字,从行列到全篇,是从微观的点画用笔逐步外延到宏观的谋篇布局,任何一个层次的达不到“工”,都会在不完美中滑向对立面“拙”。

另一方面是“工”与褒义的“拙”的对比,是人工修饰之美与自然素朴之美的对比。“工”的追求是有所限度的,超出这个限度就反为法度所拘,失其天趣,故在书法创作已经实现技法上的完善的时候,便应当转而追求天真自然的境界,化有形的工巧之美为无形的朴拙之美,方可入神境。正如翁方纲所云:“拙者胜巧,敛者胜舒,朴者胜华。”35这一动态转化过程若不能实现,还停留在刻意修整的层面,反而会失字之气韵生性,成为纯粹的技巧表演。这一层次从“工”到“拙”的转化在整个清代都受到书家和评论家的重视。如王澍《论书剩语》云:“工妙之至,至于如不能工,方入神解,此元常之所以胜右军,魏晋之所以胜唐宋也。”36刘熙载《书概》云:“学书者,始由不工求工,继由工求不工。不工者,工之极也。”37

在褒义的“拙”层面,翁氏常常把“朴”与“拙”连用。朴与拙,是在审美的比较对照中见出的,其意相近,其义相通。朱屺瞻云:“拙朴最难,拙近天真,朴近自然。能拙朴,则浑厚不流为夸侈,强烈不流为滞腻。”38可见拙朴之难成,亦可见其与天真、自然的重合关系。

那么是不是在第三个层次追求极致的“拙”就是可取的呢?在这里还是讲究一个限度的问题。早在在唐代,李华《二字诀》就指出了“大抵字不可拙,不可巧;不可今不可古,华质相半可也”。39主张融拙于巧,化巧为拙,取巧拙不可偏颇之策。反观整个清代的书法批评潮流,大抵也存在一个“工”与“拙”的对立演变。帖学在清代日渐式微,碑学则日益兴盛,在碑学与帖学消长过程中,以“工巧”为尚的帖学审美价值逐渐失去对书坛的把控能力,而以“朴拙”为尚的碑学的审美价值开始日益受到人们重视。翁氏作为清前期的书家,较早地发扬了“朴拙”的审美概念,可以看到在后续的清代书论中,以“朴拙”作为书法鉴赏标准俯拾皆是。关于“朴拙”理论,从翁方纲开始进入一个新的发展阶段。

清代围绕“朴拙”所进行批评大大拓展这一理论的广度与深度,令宋元明三代难以望其项背。一大批书家在复古主义潮流下发现了秦汉碑刻的古拙之美,评价了钟繇、颜真卿书法中拙中之美,朴中之趣,论述了工与拙互补相生的美学关系。这类书法批评,反过来又有力地推动了清人书法崇古尚碑的审美风气。

从书法史来看,“工”与“拙”对立,实质上是清中叶后一种新的书法美学特征“质”的发端。在中国书法史上,晋人以韵见长,唐人以法取胜,宋人以意趣为宗,明人以尚势出新。书法美的极致,已被前人占尽风流。典型在前,使清代的书法难以为继。“穷则变,变则通”,金石学的复兴带动碑学的复兴,恰恰为清代的书坛提供了契机,形成了一代书法的尚“质”面貌。翁氏“工”与“拙”的对举,正是“质”概念的早期理论雏形。“书虽小道,而篆隶之后,变为正楷,汉魏之后,结为晋唐,盖一言以蔽之,质厚已矣。”40这一“质”的概念是在复古主义篆隶为宗的史观影响下建立起来的。复古主义碑学运动的影响,篆隶书体的复兴,使清代书法表现出质拙朴厚的新风格。清初的书风,承继自明,以赵董婉媚巧妍的书风为主流,整个书坛被凋疏、妍弱的风气所笼罩,众派各家不免流于俗媚。“工”在方整严肃中消解了“媚”,“拙”则在天真自然中避免了“俗”,囊括“工”与“拙”的“质”的书学范畴纠偏补弊,避免了书法风尚的轻浮散漫。翁氏之前郑板桥、金农等人也曾尝试过纠正书风,然而如何去变,大都是茫然的,其所做努力虽有强烈的艺术反叛精神,但于传统不免流于险怪,虽取噪一时,影响终究不大。故而康有为讥之为“欲变而不知变者”。只有当书坛走出帖学的阴影,真正普遍注目于金石碑版的审美个性“质”之后,对于帖学书风的纠正才具有效力。三代吉金、两汉刻石、六朝碑版、摩崖石刻或以其工整严谨、或以其质拙朴厚,在对“巧媚”等帖学语言进行解构的同时,完成了“工拙”等碑学语言的建构。在复古主义以及金石学的影响之下,帖学的法则被消解,权威被否定,而“尚质”书风作为新的法则、新的权威,便在时代的浪潮之下渐次积淀,重新树立了。

四、劲逸之美与多层意蕴

翁氏的碑刻审美词语极其看重“劲”字,在《粤东金石略》为数不多的书艺品评中共出现9 次:

碑字劲逸,似坡公书41

款同字益雄劲,不似八岁儿所书。或又相传是一妇人书,托之八岁儿。然亦不似妇人书也42

字势尚劲逸之甚43

字亦秀劲,足与陆书相配44

笔法遒劲,则此铭或即陈所书乎45

字颇古劲46

字画犹劲,似虞柳所书47

字古劲遒秀48

精劲有颜法49

“劲”,有力量丰足、笔画坚实之感,用以形容运笔过程中的力道。翁氏在论述碑刻风格时对于“劲”字的偏爱,显然是对笔画中的力量感十分关注的一种体现。“劲”与书写状态的生命质感密切相关,是书法生发出来的雄健有力、遒逸无柔的视觉效果。这是一种技巧精深、沉着痛快、笔力雄强的阳刚之美,渗透了书者具有生命意识的用笔力道。这种审美风格与当时所流行的董赵书风正好相反,翁氏对“劲”理念毫不保留的赞扬正是为了批判笼罩整个书坛婉媚虚淡的帖学书风。

为了表示力量感下的不同风格特征,翁氏将“劲”字与其它字词进行组合,以互相区别,如劲逸、秀劲、雄劲、遒劲、古劲、精劲等。如“古劲”率古朴、古雅之意,得前人笔法,笔力精劲,健拔有余谓之“古劲”。“遒劲”则重在力量、骨法。“劲逸”是指在注重了劲道的同时还能兼顾飘逸之风,概说其字不随近俗,涉及了书法的神采方面。

书法之“劲”,在中国传统的艺术人化的批评中,常与“强弱之植在于骨”50的“骨”相对应,这种有些难以把握的爽朗之美通过峻骨表现出来,能够更为具象地感知。笔法之中的力量,以骨法为依托的书法的生命本质,拙劣的书家往往视而不见,而一味地追求形势上的妩媚、妍美之态,在绵弱的笔力中丧失了遒劲的骨气。

“逸”字的出现频率也极高:

碑字劲逸,似坡公书然稍板,是摹本51

此刻苍古俊逸,与北海石室记后题名一行笔势无二52

字势尚劲逸之甚53

书法古逸,带有分隶遗韵54

字皆迳尺外,遒逸绝伦,合苏黄米之能55

唐窦蒙在《述书赋·语例字格》中,释“逸”为“踪任无方曰逸”。其大致含义为不落俗套,不依本法,“万类由心”“率性而为”。书法批评中,“逸”的概念是从人物品评援引过来的。《世说新语》常用“逸”字来评价魏晋时期的高雅之士,其中所包含的人生态度和生活情调得到后世仰慕独立人格的文人士子的赞同,促使他们将“逸”的生活情调寄寓在书法中,从而促进了书法批评中“逸”的审美标准的产生。

“逸”在书法创作及品评中包含三个层级:第一个层级是作品呈现的肆意纵横,沉着痛快,悠然游于法度之外的审美风格,即艺术之逸;第二个层级是创作者从心所欲而不逾矩,如入无人之境的性情人格,和对于内心世界充分的自由感,即人性之逸;第三个层级则是综合外形和内心的艺术境界,是一种超凡脱俗物我两忘的境界,即境界之逸。从第一个层级到第二个层级是由艺到人的转换,到第三个层级则上升到外物与心性合一的至高品格和主客合一浑然化的审美理想。三个层级的过渡,大抵是从精纯的笔墨技巧开始,到飘逸的人格内容,再到奇特的艺术境界。翁氏在《粤东金石略》中所使用到的“逸”的概念,还只是停留在第一个层级,在对用笔的关注中略微兼顾到书者的精神人格,稍稍带有一点儿第二层级的意味。

翁氏对“逸”字进行了细致的划分,如俊逸、劲逸、古逸、遒逸等等,“逸”前的限定词,对“逸”的含义作了某种规定和指向。从大的范畴讲,皆属于“逸”的美学范畴,但从微观方面讲,它们又存在一定的差别和不同。如“劲逸”一词在“劲”力道深入的情况下,还注重视觉的飘逸洒脱。往下沉的“劲”和往上飘的“逸”在力透纸背和磊落飞动的张力中,体现了字的立体感。可以看出,翁方纲在评论相近的碑刻风格时,亦是审慎地将相近的批评术语加以区分,以达到传神的地步。

清代朴学之风带来碑学的复兴,朴学的精神承接汉学,这势必导致人们的审美理想趣尚与价值均发生极大的变化。上一节所论述崇古尚碑书风的流行势必导致“逸品”在整个清代处于降格的颓势中,那种崇尚“挥洒自然,任意独运”的艺术精神在时代的浪潮中消退衰减。翁氏在崇尚厚重的碑学潮流之下还能对“逸”的品格给予关注,实属难得。

与翁方纲大致处于同一时期的书论大多还立足于书法入门、学习等指导撰述,因此所论多囿于基本技法、功力的学习。如笪重光在《书筏》中从横竖撇捺点钩折等笔画对顺逆、起落、转折、伸屈等笔法进行详尽备至的论述,但始终没有深入到意蕴精神等非技法因素。清前期书论对技法的研究已达到相当深刻精湛的程度,而且已具备了一定的学术性,但却往往忽视或轻视书法艺术的精神内涵层面。譬如冯班的“本领说”:“本领者,将军也;心意者,副将也。本领极要紧,心意附本领而生。”56意在强调技法功力的重要作用,却贬低“心意”等精神意蕴。翁氏“劲”和“逸”的关键词批评,通过在技法层上叠加精神层,实现了批评词语的多层意蕴:“劲”的力量美既涉及到用笔力道,又有刚强的生命感;“逸”的洒脱既有书写状态的自由痛快,又包含了书者无所羁绊的人格精神。这两个关键词虽然没有完全摆脱技法层面的束缚,但已经具有从技法层面向意蕴层面过渡的趋势。

综上所述,我们可以看出,翁氏的书艺观念具有多元性的特征,复古、尚质和叠加精神意蕴三个方面既有交叉重叠又有对立矛盾,一方面包含了碑学精神的复兴,另一方面又存在帖学意味的残留。刘恒在《中国书法史·清代卷》中也认为:“翁方纲生当学术风气转变之时,其书法创作和书论研究都带有明显的矛盾性和不彻底性。”57翁方纲多元化的矛盾的书艺观一方面是其诸多身份的结合造成的,另一方面又与整个清代的书论研究与批评势态有着密切的关系。书学理论的更替是一个长期的过程,新理论的兴起和旧观念的衰退往往在历史进程的某一切面共生互补。