骨科下肢手术中空气止血带压力改良设定的临床观察

2019-10-23孙晓敏

姚 英,孙晓敏

同济大学附属同济医院手术室,上海 200065

空气止血带在手术中的使用已有多年历史,尤其是在四肢手术中,止血带通过减少出血、提供清晰良好的手术野,给手术医师创造良好的操作条件[1]。然而,随着其应用的不断开展,止血带相关的并发症也逐渐引起人们的重视。王娟[2]等总结了止血带的相关并发症,如神经损伤、止血带疼痛、止血带休克、骨骼肌肉损伤等,其发生均与止血带的压力及使用时间有关。止血带压力设定较高时,虽然止血效果确切,但增加发生并发症的可能;压力不足时,只阻断了静脉血流而未阻断动脉血流,使肢体充血,术野出血量反而增加[3]。目前的下肢手术常规将止血带使用时间控制在90 min内[4],因此需要在术中选择合适的止血带压力,在有利于手术操作、减少出血的同时尽可能降低止血带相关并发症的发生率[5]。本研究旨在寻找一种简便易行的止血带压力设定参考标准,评估其可行性及在该压力设定的情况下止血带相关并发症发生与传统方式之间的差异。

1 对象与方法

1.1 研究对象

以2016年6月—2017年4月在同济大学附属同济医院骨科接受择期下肢手术的患者为研究对象。纳入标准:年龄18~65岁,高中以上学历,性别不限,体质量指数(BMI)≤28 kg/m2,按照美国麻醉医师协会(ASA)评级评定为ASA Ⅰ~Ⅱ级的患者。选择进行预计手术时间在90 min以内的骨科下肢手术的患者,如下肢肿块切除术、膝关节镜检查术、胫腓骨远端及踝关节以下的骨折内固定术、清创术、拇外翻矫形术等手术患者。完善术前检查,包括双下肢血管彩色超声,排除精神类疾病的患者、排除控制不佳的原发性高血压、心律失常、糖尿病及患有动脉硬化性闭塞症(ASO)、腰椎间盘突出等可能影响下肢血供、感觉、运动的疾病的患者。

1.2 研究方案

两组患者均在术中全程使用止血带,所有患者均由同一位护士操作,将止血带捆绑位置为患侧大腿根部,手术开始时按常规进行驱血、充气加压,之后即刻切皮开始手术,若止血时间<90 min则在手术结束时放止血带,若手术结束时间超过止血带开始时间90 min以上,则剔除该病例。将患者随机分为两组,对照组止血带压力设定为患者上臂无创袖带测量血压收缩压值的2倍并锁定,改良组止血带压力设定为无创袖带测量健侧下肢与患侧捆绑止血带相对应处(即健侧大腿根部)的血压收缩压值上调30%并锁定。若术中因止血带持续使用后血压上升,且健侧下肢收缩压达到之前止血带压力设定值95%,则根据新的下肢收缩压上调30%重新设定、增加止血带压力。

1.3 观察指标

术中使用无创袖带测量患者右上肢肱动脉血压和健侧下肢同对侧捆绑止血带处的血压并记录。术中观察并请手术医师评估手术野有无明显出血、有无对手术操作造成影响,术毕松止血带后继续监护患者心率、血压变化5 min,观察有无止血带休克,取下止血带后观察止血带压迫部位有无瘀斑、有无水泡、皮肤溃疡,手术日当晚在病房由骨科医师予地佐辛5 mg镇痛,术后第1天对患者进行随访,记录止血带捆绑处疼痛情况,用视觉模拟评分(visual analogue scale, VAS)进行记录,再次记录皮肤有无水泡、溃疡,同时观察有无患肢的运动、感觉异常并记录。

1.4 统计学分析

2 结果

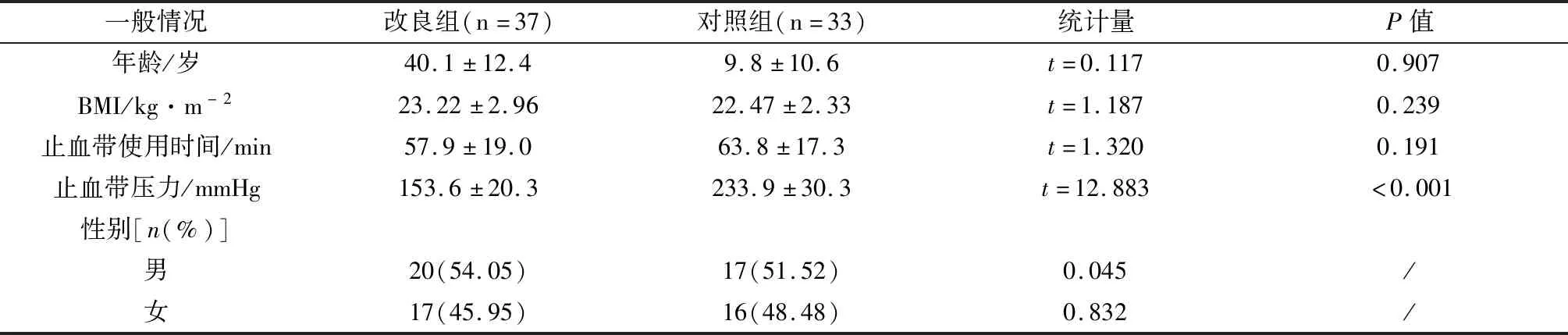

2.1 一般情况

共有75例患者符合入组条件,其中3例因手术时间超过90 min被剔除,2例因血压超过限定值被剔除,最终有70例患者入组。改良组37例,女性17例,男性20例,平均年龄(40.1±12.4)岁,BMI为(23.22±2.96) kg/m2;对照组33例,女性16例,男性17例,平均年龄(39.8±10.6)岁,BMI为(22.47±2.33) kg/m2。两组患者年龄、BMI差异无统计学意义(所有P>0.05);两组患者性别无统计学差异(P=0.832);两组ASA分级的差异无统计学意义(P=0.679)。改良组止血带使用时间平均为(57.9±19.0) min,对照组为(63.8±17.3) min,两组使用止血带时间差异无统计学意义(P>0.05)。因此可认为两组患者一般情况具有可比性。改良组止血带压力平均为(153.6±20.3) mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),对照组止血带压力平均为(233.9±30.3) mmHg,两组数据方差不齐性,改良组止血带压力较对照组低,差异有统计学意义(P<0.001)。

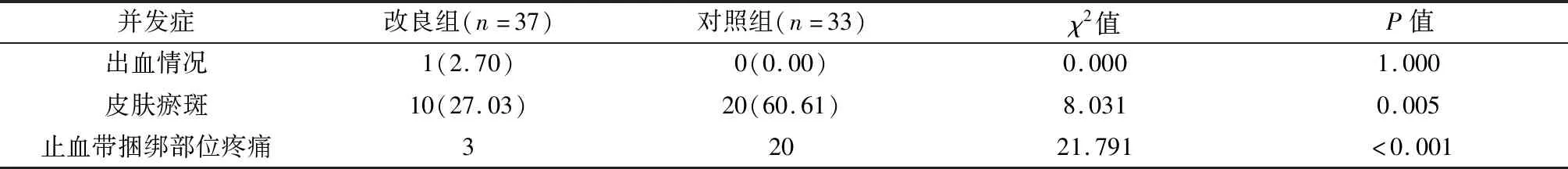

2.2 术中出血情况对比

改良组出现1例术中手术野明显出血,需调整止血带压力。对照组所有患者术中手术野清晰,无明显出血,经Fisher精确概率法检验,两组差异无统计学意义(P=1.000)。

2.3 术后皮肤情况对比

改良组中有10例在止血带捆绑处出现明显瘀斑,对照组中有20例出现瘀斑,差异有统计学意义(P<0.05)。两组患者取下止血带后至术后第1天随访时,止血带捆绑处均未见明显明显水泡、溃疡。

2.4 术后止血带捆绑部位疼痛对比

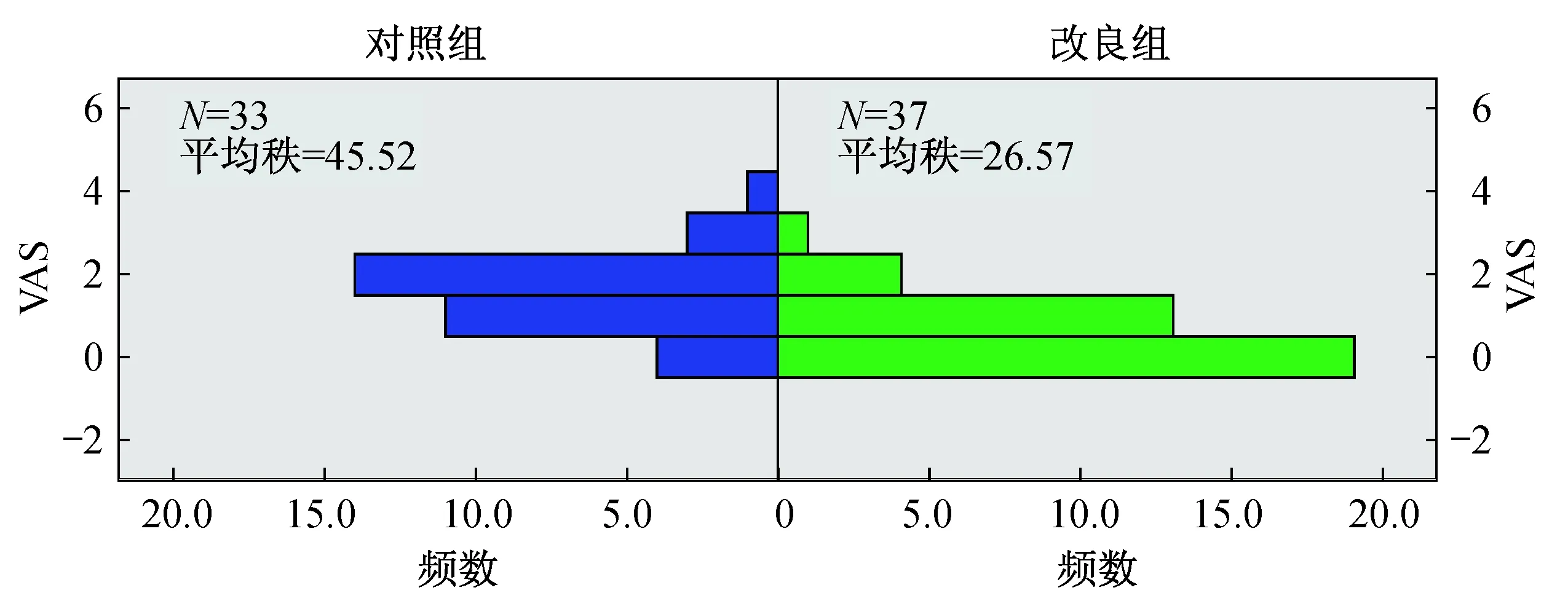

止血带可引起捆绑部位疼痛,改良组VAS评分较对照组低,差异有统计学意义(P<0.001),见图1。

2.5 其他不良反应

两组患者均未出现止血带休克,术后未出现明显下肢感觉、运动异常。

3 讨论

过高的止血带压力有可能对人体造成不良影响,根据焦明海等[6]的研究,作用于皮肤的压强可无缓冲的直接作用于神经组织,即神经所承受的压力基本等于止血带压力,从而对神经造成程度不一的伤害,而四肢神经的承受界限一般认为26.7 kPa(约200 mmHg)的压力下持续2 h。目前临床上,通常将下肢止血带压力设定为上肢收缩压的2倍(即上肢收缩压≥100 mmHg的患者承受的止血带压力将超过200 mmHg),该方法虽然简便易行、止血效果确切,且较少发生严重不良事件,但仍有部分患者在术后出现止血带捆绑部位疼痛、皮肤瘀斑甚至水泡、溃疡。因此需要根据患者术中一般情况、手术需要等设定更加合适的止血带压力。根据张宏杰[7]的研究,止血带压力设定为止血带处动脉压的130%即可以满足临床手术的需要。故本实验中改良组也依照此法进行压力设定,即该组止血带压力设定为对侧下肢此处收缩压测量值的130%。

图1 改良组和对照组VAS评分Fig.1 The VAS score in the modified group and the control group

表1 改良组和对照组一般情况Tab.1 General characteristics of modified group and control group

表2 改良组和对照组并发症发生情况[n(%)]Tab.2 Complications in modified group and control group [n(%)]

本研究中,有3例患者在使用止血带超过1 h后血压进行性上升,上下肢收缩压呈正相关,该情况与崔振吉等[8]报道的椎管内麻醉患者术中出现止血带疼痛相仿。但导致该现象的原因可能是捆绑止血带之后局部缺血缺氧、代谢产物蓄积所导致的伤害性刺激,而是否与不同的麻醉方式相关仍需要进一步实验进行验证。

本研究改良组出现1例患者术中出血,结合术中实际情况考虑为止血带加压及手术开始切皮刺激时患者血压上升幅度较大且速度较快,在两次测量血压的间隔时间内下肢的收缩压已超过了止血带压力设定值而出血,需要重新驱血并设定更高的止血带压力。因此建议在手术操作出现较强的刺激时不仅需缩短测量血压的周期,必要时可考虑使用有创动脉血压监测来及时了解患者血压波动情况,并根据血压监测部位的收缩压与捆绑止血带处收缩压之间的关系来对止血带压力设定进行调整,从而尽可能避免术中由于患者血压波动而引起的不必要的出血。

根据马琼等[9]的研究,止血带对局部皮肤造成损伤与压强有关。本研究中改良组的设定旨在通过降低压强减少局部皮肤的不良反应。相比于对照组,改良组的皮肤瘀斑发生率有显著下降,达到了预期的效果。

杨建平等[10]研究认为,止血带疼痛中的烧灼痛、隐痛与机械压迫造成的C类无髓鞘纤维激活有关,麻刺感、嗡鸣感则和有髓纤维激活有关,在释放止血带之后仍有较明显的放电,其疼痛程度与缺血的肌肉中H+浓度相关,亦有动物实验证明小于100 mmHg的止血带压力不会造成神经传导异常。根据上述情况,我们在临床上使用止血带时不仅应尽量缩短止血带压迫的时间,还应在满足止血要求的前提下减低止血带在局部的压力,以减轻止血带疼痛。两组患者麻醉方式均为全麻,故患者术中均无法从主观上感知止血带捆绑处是否疼痛。可在今后进一步的实验中,通过对在非全麻手术的患者术中进行观察而进行完善。但在术后随访时,根据两组患者止血带捆绑处疼痛的VAS评分情况进行分析,发现改良组的止血带捆绑部位术后疼痛情况明显轻于对照组,改良组的止血带压力设定方案减轻了患者的痛苦。

两组患者均未出现休克,这与严格地遵守止血带使用规范相关。所有患者止血带使用时间都没有超过90 min,缓慢地释放止血带压力以及术中补液量充足等,尽可能地避免了止血带休克的发生,这与既往的研究结果相符[11]。改良组的止血带压力设定值和使用时间都未达到神经损伤临界值,对照组压力设定值虽然较高,但使用时间仍在规定范围内,因此两组患者也都未出现明显的神经损伤表现。

通过在患者健侧下肢使用无创袖带测量血压并根据该收缩压的测量值上调30%来设定患侧止血带压力的方案,既可以满足短时间下肢骨科手术的止血要求,又降低了止血带带来的不良反应、减少了患者的不适。术中须密切关注下肢收缩压与止血带压力设定值的关系、及时调整患者的血压,避免术中出血。