3D打印非共面模板辅助放射性粒子植入临床应用及剂量学分析

2019-10-22林征宇林清锋林瑞祥陈龙建

陈 锦,林征宇*,林清锋,严 媛,林瑞祥,陈 健,陈龙建

(1.福建医科大学附属第一医院介入科,2.放疗科,福建 福州 350000)

放射性粒子植入是近距离放疗的重要手段,具有微创、安全、疗效确切、可重复性强等优点,已逐渐成为肿瘤局部微创治疗的重要方法之一[1-3]。传统粒子植入主要在影像学引导下徒手穿刺插植,受术者经验影响大。相对于传统方法,3D打印模板辅助下粒子植入对术者经验依赖性明显下降,且可大幅提高粒子植入的精确度及剂量准确性[4-5]。本研究进行3D打印非共面模板(3D-printing non-coplanar template, 3D-PNCT)辅助CT引导下125I粒子植入剂量学分析,并探讨3D-PNCT的应用价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集2016年6月—2018年4月15例于我院接受3D-PNCT辅助CT引导下125I粒子植入治疗患者,男10例,女5例,年龄11~74岁,平均(51.8±15.1)岁。纳入标准:①确诊恶性肿瘤,病灶最大径≤7 cm且无广泛坏死、瘘及合并感染;②存在适当穿刺路径;③血小板计数≥50×109/L,无凝血功能障碍;④美国东部肿瘤协作组(Eastern Cooperative Oncology Group, ECOG)评分≤2分,预期生存期>3个月。其中肝癌转移5例,肺癌转移3例,肠癌术后吻合口复发及转移各1例,腘窝脂肪肉瘤术后颅眶沟通性转移1例,面颊部横纹肌肉瘤1例,肛管间质瘤1例,鼻咽癌纵隔淋巴结转移1例,肾癌肝及腹壁转移1例;4例于粒子植入术前接受外放射治疗。

1.2 仪器与方法

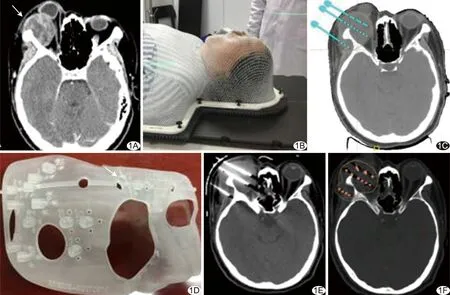

1.2.1 定位 采用Siemens SOMATOM Definition 64排多层螺旋CT扫描仪辅以Gammex 3D移动激光定位系统进行术前定位。将CT模拟定位装置固定于患者体表。根据肿瘤部位(图1A)选择患者体位(仰卧或俯卧),对头颈部肿瘤患者采用头枕固定,并以热塑膜配合底板行体位固定(图1B);对体部肿瘤患者则采用真空垫配合底板行体位固定。固定后标记体表摆位中心线。将3个定位珠粘贴于靶区体表投影区,定位珠连线与身体长轴、短轴平行并呈直角,行CT模拟定位扫描,必要时加行增强扫描。而后调整定位珠位置,使其连线横轴位于肿瘤中心层面,并以记号笔标记体表定位珠横轴、纵轴十字线。启动3D激光定位系统,标记体表上下、前后及左右方向十字线,于体位固定装置上记录激光灯及CT模拟位置信息。完成标记后以敷名膜粘贴皮肤,嘱患者慎重保留体表标记线。

1.2.2 治疗计划制定及模板打印 将医学数字成像及通信(digital imaging and communications in medicine, DICOM)图像传至粒子植入计算机治疗计划系统(treatment planning system, TPS),用于制定粒子植入计划(图1C),包括测量肿瘤体积及勾画靶区、评估危及器官受量(organ at risk, OAR)、设定处方剂量及粒子活度、设计针道、拟定粒子数目及模拟粒子空间分布。通过布源优化使90%大体肿瘤体积(gross tumor volume, GTV)接受的剂量尽量达到处方剂量,并控制OAR处于等剂量曲线1 cm以外。记录术前预估剂量学指标,包括90%靶区体积剂量(dose of 90% target volume, D90)、100%靶区体积剂量(dose of 100% target volume, D100)、90%处方剂量体积百分比(volume percent of 90% prescribed dose,V90)、100%处方剂量体积百分比(volume percent of 100% prescribed dose, V100)及150%处方剂量体积百分比(volume percent of 150% prescribed dose, V150)。

将TPS数据导入3D打印系统,根据体表定位珠位置确定x、y轴坐标信息后进行3D-PNCT打印(图1D)。

1.2.3 复位及粒子植入 复位包括体位复位及模板复位。先行体位复位,使体表定位线、CT模拟定位及摆位激光线三线重合而快速实现体位复位。之后行模板复位,使3D-PNCT上x、y轴坐标与术前体表定位珠十字线重叠,经模板针道插入3根定位针。通过CT扫描验证定位针位置,并与术前计划对照,如误差>2 mm则根据CT图像进行调整;误差≤2 mm提示模板复位完成,记录复位时间。局部麻醉后,根据术前计划采用18G PTC穿刺针(日本八光公司)进行穿刺,经CT扫描确认穿刺针均已到达指定位置后(图1E),植入125I粒子(由北京原子高科公司提供,粒子长4.5 mm,直径0.8 mm,活度14.8~29.6 MBq,半衰期59.6天)。参考术前计划并结合术中实际情况增减粒子数目。

1.3 术后剂量学验证 术后将DICOM图像传至TPS进行剂量学验证(图1F)。通过剂量-体积直方图(dosevolume histogram, DVH)获得靶区术后实测剂量指标,包括D90、D100、V90、V100及V150。

1.4 统计学分析 采用SPSS 22.0统计分析软件。计量资料以±s表示,术前预估与术后实际植入粒子数目及实测剂量学指标比较采用配对样本t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

对15例患者共18个病灶,包括3个活动性器官病灶、15个非活动性器官病灶均顺利完成3D-PNCT辅助CT引导下125I粒子植入,其中2个病灶位于头颈部,胸部纵隔4个,腹盆部4个,骨骼8个,最大径1.75~6.93 cm,平均(4.58±1.66)cm。未见大量出血、气胸、胃肠道损伤等并发症。

术前计划平均GTV为(57.37±44.25)cm3,平均处方剂量(121.85±13.32)Gy;计划植入粒子18~94枚,平均(43.78±21.63)枚。术中复位时间7.55~15.86 min,平均(11.62±2.57)min。术后测量平均GTV为(64.25±50.16)cm3;术后实际植入粒子18~100枚,平均(46.39±24.18)枚。术后所测GTV较术前明显增大(t=-3.163,P=0.006),且术后实际植入粒子数目明显多于术前预估(t=-2.636,P=0.017)。

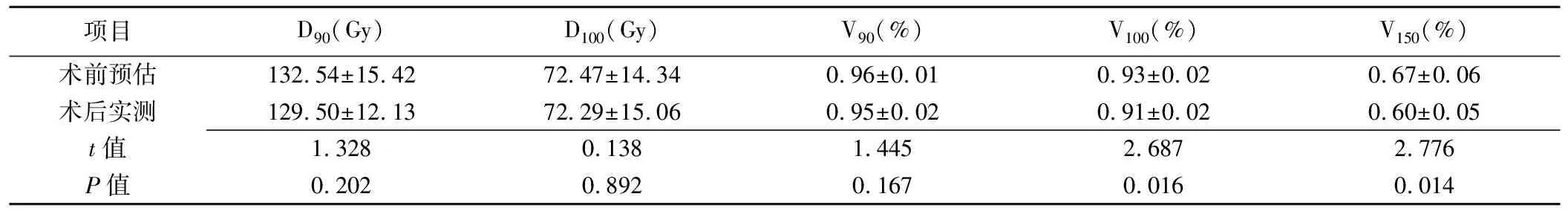

术前预估与术后实测剂量学指标见表1。剂量学指标中,V100及V150术后实测值均明显低于术前预估值(P均<0.05),而D90、D100及V90术后实测值与术前预估值间差异均无统计学意义(P均>0.05)。

3 讨论

放射性粒子植入剂量学分布与肿瘤治疗疗效及安全性密切相关[6],辐射剂量主要取决于放射性粒子的活度及粒子在肿瘤靶区内的空间分布。粒子合理分布的关键在于科学的针道设计及布源。传统粒子植入主要以徒手操作为主,存在以下不足:①受术者经验影响大,难以形成标准术式,不利于推广;②难以完整执行术前计划,常无法将粒子放置于指定位置,需多次调整针道,使辐射剂量及并发症风险增加[7]。本研究主要对3D-PNCT辅助CT引导下125I粒子植入的剂量学指标进行探讨与分析。

图1 患者女,右侧腘窝脂肪肉瘤术后右侧颅眶沟通性转移 A~C.3D-PNCT辅助CT引导下125I粒子植入,术前CT示转移灶增强扫描呈不均匀强化(A,箭),术前以CT模拟定位(底板+热塑膜)进行体位固定(B),并根据CT图像拟定术前计划,主要包括靶区勾画、针道设计及粒子布源等(C); D、E.行3D-PNCT打印,模板上标记有针道及激光灯“十字”(D,箭),复位后完成穿刺并植入125I粒子(E); F.术后基于DICOM图像进行剂量学验证

项目D90(Gy)D100(Gy)V90(%)V100(%)V150(%)术前预估132.54±15.4272.47±14.340.96±0.010.93±0.020.67±0.06术后实测129.50±12.1372.29±15.060.95±0.020.91±0.020.60±0.05t值1.3280.1381.4452.6872.776P值0.2020.8920.1670.0160.014

3D打印模板分为共面及非共面模板。共面模板适用于无重要结构遮挡可平行进针的粒子插植,但体内部分肿瘤存在骨骼、血管、空腔脏器等重要脏器遮挡及器官运动影响,不适于平行等间距进针插植,限制了共面模板的使用。3D-PNCT是一种新型3D个体化、数字化模板,具备穿刺针道信息、3D激光定位坐标系统和标识系统,可通过术前合理设计针道而避免损伤重要组织器官,适用于治疗不同平面针道、无法平行插植的肿瘤,可实现肿瘤靶区剂量的高度适形。国内已有学者[8-9]采用3D-PNCT引导放射性粒子植入,取得满意效果。本研究比较3D-PNCT辅助CT引导下125I粒子植入术前预估及术后实测剂量学指标,发现二者间D90、D100及V90差异均无统计学意义(P均>0.05),提示通过此法可较好地完成术前剂量学预期,实现精准植入粒子。

本研究术后GTV较术前增大,原因可能包括:①粒子插植过程中靶区发生局部出血、水肿等;②等待模板制作过程中,少数生长活跃肿瘤靶区轻度增大。术后植入粒子平均数较术前计划为多,原因可能是穿刺后肿瘤靶区体积稍增大,皮下软组织弹性致退针距离不均匀,导致粒子聚拢而出现深部较密集,外周较稀疏的冷区,需补充植入等。术后V100、V150均较术前稍低,提示GTV术后实际接受处方剂量较术前计划略低,考虑为靶区体积稍增大,部分病灶受骨骼遮挡,肿瘤坏死导致粒子分布不均匀等因素所致。

3D-PNCT复位成功是实现放射性粒子精准植入的关键。本研究以CT模拟定位装置配合3D移动激光定位系统进行体位固定,采用体表定位珠十字连线、激光灯十字定位线及模板上打印的十字线的“三十字”重合定位技术进行复位,平均复位时间仅(11.62±2.57)min,实现了对患者体位及模板的快速、精准复位,同时采用不同层面的定位针技术实现了针道与术前计划的高度吻合;对2例(2个病灶)头颈部肿瘤采用热塑膜联合底板定位技术,其余13例体部肿瘤(16个病灶)均采用真空垫联合底板定位技术,大幅提高了体位复位的精准度;其中3个病灶位于活动度均相对较小的活动器官,模板复位顺利,通过定位针技术及控制患者呼吸,均成功完成针道插植与术前计划匹配。

3D-PNCT存在以下不足:①粒子植入时,穿刺过程中,皮下软组织的柔韧性会影响模板与患者皮肤贴合及穿刺深度,针道固定、不易调整,针道出血时,模板遮挡影响压迫出血点;②从定位到模板复位需要一定时间,等待模板制作期间少数患者可能出现靶区变化,对活动度大的器官实现针道与术前计划完全重合有一定难度[10]。

本研究的局限性:①样本量较少,未对活动度较大部位如肺底部及肝膈顶部病灶进行尝试,3D-PNCT辅助CT引导下125I粒子植入术后部分剂量学指标与术前计划仍存在一定差异;②未与徒手穿刺植入进行随机对照分析。

总之, 3D-PNCT辅助粒子植入能较好地实现术前、术后主要剂量学参数的匹配,实现放射性粒子的精准植入及标准化流程,值得临床进一步推广应用。