温度周期波动下碎石层内不同深度处温度特性分析

2019-10-21

(绍兴文理学院土木工程学院 浙江 绍兴 312000)

引言

全球性的气候变暖导致了青藏高原等多年冻土区的多年冻土退化、季节性冻土消失。主动冷却冻土成为冻土区工程建设的一个重要指导思想[1]。诸多实验已经研究了散粒体内存在的热传导及自然对流传热机制[2-3]。以下对温度波动条件下碎石层内温度传递特性进行分析。

一、理论基础

碎石层可看成碎石骨架及空气组成的两相物质,研究碎石层内对流的理论基础是孔介质对流理论,它包括三个方程:①能量守恒方程。②动量守恒方程。③质量守恒方程。

(1)

式(1)中各参数代表的意义:u,碎石孔隙空气对流速度矢量;,Hamilton算子;θ0,参考温度;ρ0,参考温度下的密度;Κ,渗透系数;λe,有效导热系数;Ce,有效容积热容量;β,空气热膨胀系数;μ,动力粘滞系数;Ca,容积热容量。

二、实验温度控制条件

碎石试验箱内实际温度变化的正弦函数表达式为:

(2)

其中T表示温度(℃),t表示时间(h);温度波动时间为24h一个周期,共进行了6个周期的试验。

三、实验结果分析

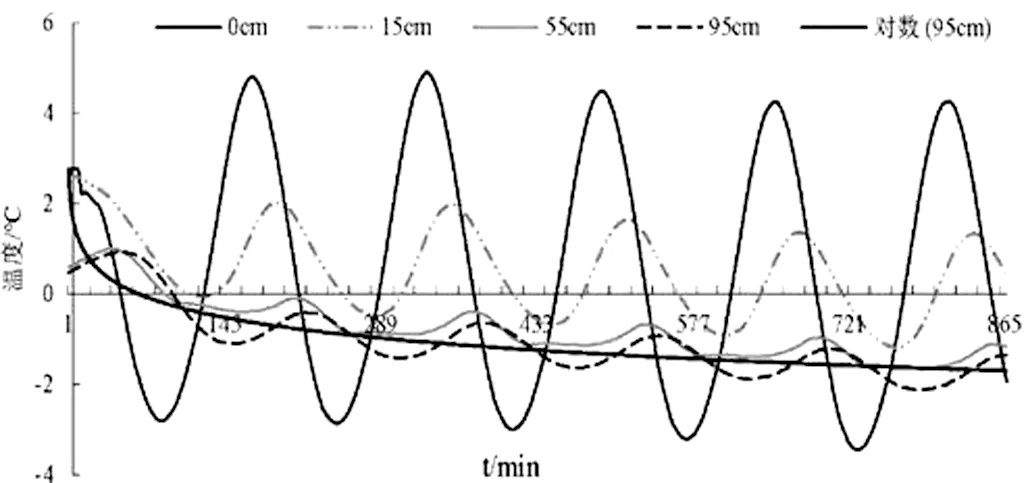

不同深度处碎石层内的温度特性

(1)封闭边界条件下碎石层温度随周期变化的不对称性

图1给出了典型位置处0 cm、15 cm、55 cm、95 cm处的温度变化曲线,从95 cm处温度变化对数趋势线可以看出碎石层内的温度变化先急速降温随后趋向稳定状态。在第5周期温度达到最低为-2.20℃。同样的不同深度处的碎石层在均有此规律只是随着深度增加变化趋势减小,最低温度在第5周期15 cm、55 cm、95 cm处分别为-2.48℃、-1.25℃、-1.75℃。碎石层表面温度及试验箱内温度波动以平均温度为界限呈现出对称分布。碎石层深度15 cm、55 cm、95 cm处随着碎石层深度增加温度波动的波峰之间差距极大,但是波谷之间差距不大。以平均温度为界呈现出不对称性。碎石层内的温度不对称分布也从另一个侧面反映出了自然对流的发生。

不同深度的碎石试样的边界温度波动有明显的相位延迟现象。可以计算出各个深度处的相位延迟周期数。具体为:在第5周期15 cm处的波峰与波谷处分别延迟了延迟了0.26、0.26个周期;55 cm处波峰与波谷分别延迟了0.45、0.48个周期;95cm处的波峰与波谷分别延迟了0.38、0.4个周期。

碎石层内温度波幅随深度增加而衰减公式可表示为:

(3)

其中Az及A0是碎石模型内某一深度的温度波幅,单位℃;z是碎石层深度,单位m;α是碎石层的热扩散系数,单位m2/h;T是温度波动周期,单位h。

由式(3)可算出温度波的传播深度碎石层内存在的相位延迟与传热介质密切相关,碎石层内可以看成一部分空气及一部分碎石颗粒组成的。单纯的固体介质中温度波的传导会随着深度增加而衰减,但是在一定深度处,理论计算得出的温度波幅小于实际测量的温度波幅,这就说明了碎石层内存在的两种换热机制。

图1 0cm、15cm、55cm、95cm深度处温度波动随时间变化曲线

四、结论

(1)在封闭系统碎石层表面周期温度波动条件下碎石层内温度随周期变化存在不对称性。造成温度不对称性的原因试自然对流的存在。

(2)在封闭系统碎石层内温度随深度变化存在着相位延迟,且碎石层内存在热对流、热传导两种换热机制。