分阶段化护理干预模式对脑卒中偏瘫患者日常生活能力的影响

2019-10-19郑州市第一人民医院450003边利霞肖然

郑州市第一人民医院(450003)边利霞 肖然

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我院2015年1月~2018年2月脑卒中偏瘫患者98例,按照入院顺序分组,各49例。对照组女17例,男32例,年龄51~74岁,平均(58.49±7.23)岁。观察组女18例,男31例,年龄52~75岁,平均(59.61±6.98)岁。两组患者一般资料无明显差异(P>0.05),有可比性。本研究符合《世界医学会赫尔基宣言》相关要求。患者及家属均知情,签订知情承诺书。

1.2 方法 对照组采取常规护理:①协助患者调节负性情绪,提高康复信心。②摆放合理体位,预防肢体痉挛。③做好预防并发症护理,包括压疮、便秘、感染等。④协助患者进行起坐训练、关节被动训练等。

观察组在对照组基础上,采取分阶段化护理干预模式:①急性发作阶段:叮嘱患者绝对卧床休养,做好基础护理,包括协助翻身叩背、饮食护理及病情观察等,并采取相关心理疏导,给予鼓励与安慰,主动讲解脑卒中偏瘫发病机制、治疗及康复方法,提高康复信心。②稳定阶段:待患者病情稳定后,指导、协助其进行主动、被动康复训练,如体位转换、站立平衡训练、单腿站立、行走训练(步行及上下楼梯);穿衣、洗浴、刷牙、进餐、上厕所等日常生活训练,整个训练过程遵循由被动至主动、由简至繁等原则,及时鼓励、肯定其康复训练的努力与效果。③出院前护理:告知定时复诊,讲解坚持康复训练的重要性与必要性,叮嘱家属配合、监督患者完成训练内容。④出院后护理:在门诊复诊(2周1次)时根据康复情况给予康复指导,以个人卫生、穿衣、吃饭、梳理等日常生活训练内容为主,并继续作业训练,指导其利用健侧肢体代偿患侧肢体功能。

1.3 观察指标 ①日常生活能力,采用日常生活能力(ADL)量表评估,分值越高,则可见日常生活能力改善越好。②护理效果满意度,采用我院自拟调查量表进行评估,百分制,90~100分为非常满意、70~89分为满意、60~69分为尚可、0~59分为不满意。总满意度=(满意+非常满意)/总例数×100%。

1.4 统计学分析 运用SPSS21.0软件处理数据,计数资料采用n(%)表示,χ2检验,计量资料采用(±s)表示,t检验,P<0.05表明差异有统计学意义。

2 结果

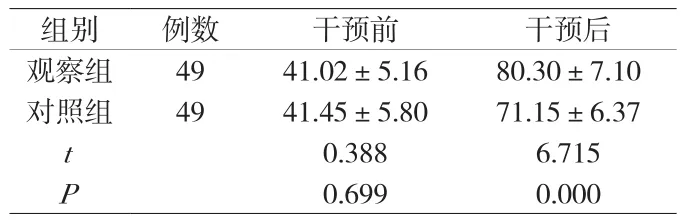

2.1 ADL评分 干预后观察组ADL评分较对照组高(P<0.05),见附表。

附表 两组ADL评分比较(±s,分)

附表 两组ADL评分比较(±s,分)

组别 例数 干预前 干预后观察组 49 41.02±5.16 80.30±7.10对照组 49 41.45±5.80 71.15±6.37 t 0.388 6.715 P 0.699 0.000

2.2 护理效果满意度 观察组护理效果满意度为95.92%(47/49),较对照组的73.47%(36/49)高(P<0.05)。

3 讨论

近年来,由于生活方式改变,脑卒中发病率呈现不断增长趋势,加之其具有并发症多、致残率高等特点,导致防治形势愈发严峻[1]。目前,临床针对脑卒中偏瘫患者的康复目的为尽可能恢复肢体功能,提高日常生活能力[2]。

本研究针对脑卒中偏瘫患者采取分阶段化护理干预模式,结果显示,观察组干预后ADL评分高于对照组(P<0.05)。分析原因,主要在于本研究将整个护理过程分为急性发作阶段、稳定阶段、出院前、出院后4个阶段进行节段性护理,既可保障每个阶段护理效果,又可加快整体康复进程。本研究在急性发作阶段,除了做好基础护理外,由护理人员主动了解患者心理状况,采取针对性心理疏导措施,有助于排解其负性情绪,配合脑卒中偏瘫相关疾病认知讲解,很大程度增强其康复信心。稳定阶段是康复训练的主要阶段,通过被动、主动康复训练、行走训练、日常生活训练等措施,有助于促进肢体功能恢复,提高日常生活能力。此外,患者出院后进行门诊复诊时根据康复情况给予康复指导,可进一步提高日常生活能力。本研究结果显示,观察组护理效果满意度高于对照组(P<0.05),可见分阶段化护理干预模式应用于脑卒中偏瘫患者,可显著提高护理效果满意度。

综上可知,分阶段化护理干预模式应用于脑卒中偏瘫患者,可提高日常生活能力,且护理效果满意度较高。