支架取栓联合动脉内溶栓治疗急性脑动脉闭塞的效果

2019-10-17王琳李娟申玮张晶李吉贞梁迎春

王琳 李娟 申玮 张晶 李吉贞 梁迎春

急性脑动脉闭塞具有起病急骤且进展迅猛的特点,具有较高的病死率和致残率,目前临床治疗多以传统的溶栓治疗为主[1]。临床研究显示,尽管溶栓治疗能在一定程度上帮助改善患者的脑组织缺氧状态,促进闭塞血管的再通,但其治疗窗较小,部分患者在来院就诊接受治疗时已错过最佳的溶栓时机,因此疗效往往不甚理想。如何增加闭塞血管的再通率,缩短血管再通时间,促进缺血脑组织的供血供氧已成为脑血病研究的热点[2-3]。泰安市中心医院在传统动脉内溶栓治疗的基础上加用了支架取栓干预,在保障患者安全性的基础上取得了一定疗效。现总结报告如下。

临床资料与方法

一、一般资料

纳入标准:(1)符合中国急性缺血性脑卒中诊治指南2010标准[4],经MRA检查提示脑血管闭塞,DWI检查梗死区<半球50%,CT无低密度灶。(2)伴有明显神经功能障碍表现并有进行性加重表征。(3)颈内动脉系统发病时间在6 h以内。排除标准:(1)近半年有脑梗死、消化道或泌尿系统出血者。(2)近3个月有急性心肌梗死、亚急性细菌性心内膜炎、急性心包炎及严重心衰者。(3)合并严重肝肾功能不全者;血液系统疾病或应用抗凝药物治疗者;妊娠或哺乳期妇女。(4)恶性肿瘤患者。

共纳入2015年5月至2017年5月至泰安市中心医院收治的急性脑动脉闭塞患者90例作为研究对象进行前瞻性研究。采用随机数字表法将患者分为对照组和试验组两组,每组45例。对照组男性28例,女性17例;年龄35~65岁,平均(54.64±5.35)岁。试验组男性26例,女性19例;年龄34~66岁,平均(55.43±5.73)岁。所有患者均自愿参与本次研究并签署知情同意书。两组患者在性别、年龄等一般资料方面比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

二、方法

对照组患者采用单纯溶栓治疗,在全脑数字减影血管造影(digital subtraction angiography,DSA)指导下明确脑动脉闭塞部位及主要血管,确认责任血管后经微导丝将微导管置于责任血管近端,撤出微导丝。同时再次经DSA造影确认微导管位置正确后连接微导管和微量泵,以50万~75万U/h将尿激酶持续泵入微导管中。调节微量泵速率为1万U/min,每泵入10万U单位的尿激酶后再行DSA造影,确认闭塞血管再通情况,当前向血流达脑梗死溶栓后血流分级Ⅱ~Ⅲ级时即可终止泵入尿激酶溶栓治疗[5]。

试验组患者采用支架取栓联合动脉内溶栓治疗,在全脑DSA造影指导下明确脑动脉闭塞部位及主要血管,确认责任血管后将微导丝缓慢通过血栓闭塞段,并尽可能将微导丝送至闭塞血管远端的正常血管分支内,经微导丝将支架输送导管送至闭塞血管远端,经导管引入Solitaire AB型支架。并将支架置于闭塞血管处,然后撤出导管。当支架自然张开后,经DSA造影明确支架位置。当支架位置正确无误后,将导引管尾端Y阀旁路链接注射器,并注意保持注射器处于持续负压吸引状态。然后将支架以及支架输送管一起撤出[6-7]。撤出后应注意观察支架有无血栓附着,引流管是否通畅,引流管内是否有栓子残留。必要时可重读取栓,但一般不超过3次。取栓结束后经微量泵向微导管中泵入10万~20万U尿激酶,当前向血流达脑梗死溶栓后血流分级Ⅱ~Ⅲ级时即可终止溶栓治疗。

三、观察指标

(1)美国国立卫生研究院卒中量表(national institute of health stroke scale,NIHSS):包括意识水平、凝视、视野、面瘫、上肢运动、下肢运动、肢体共济失调、感觉、语言、构音障碍、忽视等11个方面内容的评估,评分越高,则患者的神经功能缺损程度越严重[8]。

(2)日常生活能力量表评分(activity of daily living scale,ADL):包括躯体生活自理量表和工具性日常生活能力量表等两大项共计16个项目的评价,以总分<16分为完全正常,以总分>16分为优不同程度的功能下降。

(3)治疗安全性评估:包括颅内出血、症状性颅内出血以及90 d内死亡等不良事件的发生。

(4)随访:在患者发病后7,90 d随访,如患者不能门诊复诊,则电话随访。

四、统计学分析

结 果

一、两组患者发病时间和尿激酶使用情况比较

两组患者的发病时间差异无统计学意义(P>0.05)。两组患者尿激酶使用量比较,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者发病时间、尿激酶使用量比较

二、治疗前后两组患者NIHSS和ADL量表评分情况比较

经不同干预治疗后,两组患者治疗后7 d NIHSS评分均降低(P<0.05)。治疗后90 d ADL评分升高(P<0.05),且试验组NIHSS评分低于同期对照组(P<0.05),其ADL评分则高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 治疗前后两组患者NIHSS和ADL量表评分情况比较

注:NIHSS为美国国立卫生研究院卒中量表,ADL为日常生活能力量表评分

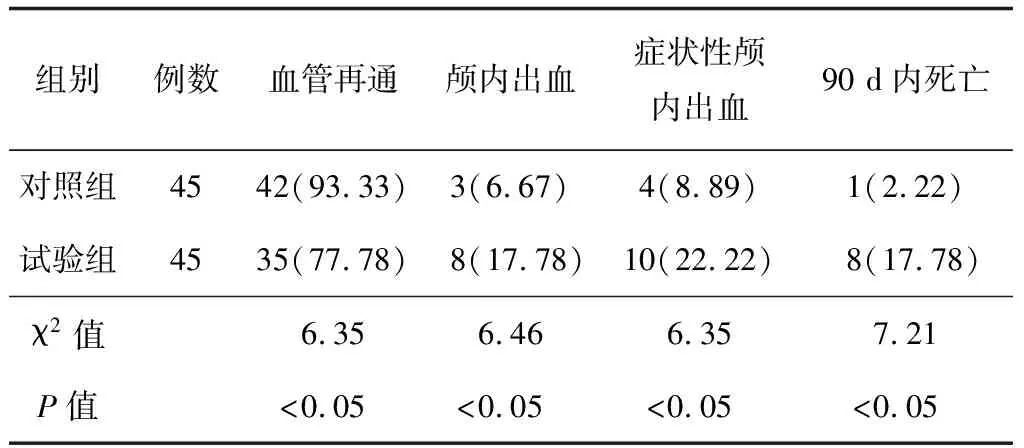

三、治疗后两组患者不良事件发生情况比较

试验组患者血管再通情况优于对照组(P<0.05),其颅内出血、症状性颅内出血以及90 d内死亡等不良事件的发生率低于对照组,组间差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。急性脑梗死患者接受动脉溶栓联合支架取栓治疗后,闭塞血管再通,追踪该患者7 d后NHISS评分显著降低及90 d ADL评分显著提高。见图1。

表3 治疗后两组患者不良事件发生情况比较[例(%)]

讨 论

急性脑动脉闭塞后短时间内可引起局部脑组织血供的迅速减少,同时还可在受累脑组织周边留存有明显的大动脉残留血流和/或侧支循环表现,即所谓的缺血半暗带区。该半暗带区可在一定时间内保留该部分脑组织的正常结构和功能,超过有限时间内的溶栓治疗以及血管再通治疗均可给患者的脑组织细胞结构和功能带来不可逆转的损害[9]。

传统的动脉内溶栓治疗主要是通过闭塞大动脉内的血栓栓子,促进闭塞动脉的再通以及梗死区血流的供应恢复,可在一定程度上减少闭塞动脉区以及半暗带区的进行性加重,同时也可明显提高机体的神经功能修复情况,对于避免脑组织的不可逆性损伤具有积极意义。动脉内溶栓主要采用动脉接触性药物进行治疗,其药物使用剂量明显小于静脉溶栓治疗,且血管再通率也明显偏高,尽管其可在一定程度上帮助增加患者的治疗时间窗,但有临床研究表明,超过6 h后的动脉内溶栓治疗可明显增加患者的致死性脑出血率[10]。

支架取栓技术是在介入治疗技术上发展而来的一类新型的机械取栓技术,采用的Solitaire AB支架是一种可完全回收的血管内支架,具有良好的生物相容性以及自膨性。支架取栓技术可将闭塞动脉中大部分的血栓栓子直接取出,一方面明显降低了同期动脉内溶栓治疗的药物使用剂量,一方面也明显降低了患者的继发性出血发生率。在颈内动脉以及基底动脉等大的动脉闭塞的临床治疗中具有较好疗效[11]。国外有研究指出,针对颅内主干动脉的血管闭塞,采用动脉内溶栓联合支架取栓治疗可为患者提供较为理想的预后疗效,可在单纯动脉内溶栓治疗的基础上,明显缩短开通闭塞动脉的时间,为缺血缺氧的脑组织的血供恢复提供有效保障,促进患者神经功能的修复[12]。本研究比较单纯动脉内溶栓和动脉溶栓联合支架取栓治疗急性脑动脉闭塞的临床疗效,结果显示,采用联合治疗的试验组患者治疗后7 d NIHSS和90 d ADL评分均优于对照组(P<0.05),且试验组患者血管再通率高,不良事件发生率低(P<0.05),提示联合治疗能在保障患者治疗安全性的同时,有效改善患者神经功能状态,促进生活自理功能的恢复。

图1 急性脑梗死患者,接受动脉溶栓联合支架取栓治疗后,闭塞血管再通

注:a为取栓前脑动脉造影显示左侧大脑中动脉M2段闭塞;b为支架释放后脑动脉造影显示左侧大脑中动脉显影良好,血管内治疗后血管再通;c为患者术前MRA示左侧大脑中动脉闭塞;d为取栓支架内的血栓

综上所述,支架取栓联合动脉内溶栓治疗急性脑动脉栓塞有较好疗效,患者脑动脉再通率高,颅内出血率低,神经功能改善良好。本研究样本量偏小,可在今后的研究中扩大样本量以进一步证实其有效性和安全性。