如何帮助学生管理情绪

2019-10-16丹尼尔·沙博米歇尔·沙博

丹尼尔·沙博 米歇尔·沙博

管理非言语表达以及生理和行为反应

无论是在教课时,还是学生做练习,在自习或考试时,我们都应该了解学生的情绪。观察非言语信号的一个最佳时机就是当课堂内容枯燥乏味的时候,这时非言语信号更多更明显地出现,如身体姿势、沮丧和厌恶的面部表情、扭动,等等。因此,能够知觉到这些信号的教师可以快速即时地作出调整,比如停止练习或授课,让全体学生站立,做做运动,伸展四肢,深呼吸,等等。重要的是要让他们全身心地活动整个身体。我们还可以创造出很多能够有利于学生身心健康的运动,总之,这一切都是为了让学生学会如何调整那些引发消极情绪的状态,这是一种积极主动的方法。表1总结了德扎里拉(D.zarilla)的九步情绪问题解决法。

管理我们的认知

认知是情绪的产物。在一种情况下有了某种情绪,我们通常会在心里自言自语。因此,教师对学生面对情绪化反应时的想法是没有丝毫控制能力的,虽然教师能够倾听并帮助学生表达自己的感受,但却没有能力修正他的想法。也就是说,我们很难知道别人的想法,而且很难把异见植入别人的脑中。最糟的是,如果有了修正别人想法的念头反倒会加强他们的想法,使他们确信自己是正确的。因此,教师_定要帮助学生认识到消极的想法会影响自己的良好状态。

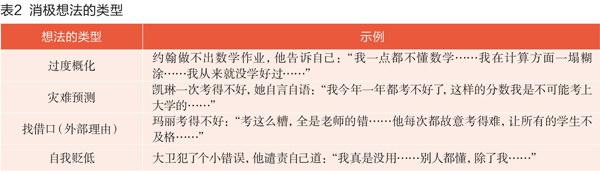

首先,想要帮助别人就必须倾听而不是匆忙找到能够立刻解决问题的办法,而且不能妄加自己的理解和判断。教师如果能够引导学生表达自己的情绪和需要,就能帮助学生理解自己为什么会这样反应,意识到自己的情绪和需要是密不可分的,这样他就能够识别什么是负面的、有害的情绪。表2列出了那些与消极情绪相关的一些主要想法。

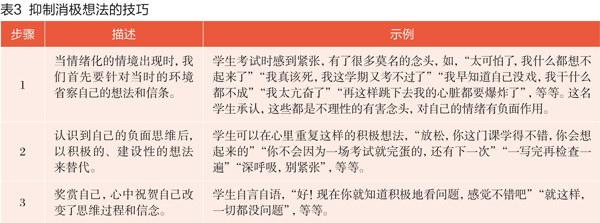

学生识别了自己的想法后,教师可以帮助学生管理想法。教师应知道,这其实是由学生自己来做的,原因在于教师是无法改变学生想法的。事实上,认知心理学家建议采用三步法来抑制消极思想带来的非理性和有害的想法(见表3)。

管理我们的需要

帮助学生管理需要,教师必须能够提炼出各种需要。共情倾听是一种有效的办法。另外,反射和聚焦也能帮助学生摒弃那些与自己情绪相关的非理性需要。然后,质询的方式可以确保学生心理上的认同。具体而言,以事实来针对需要提出的质询可以引导学生表达他们的需要,使需要与这个情境相关,而不是把需要视作固定的结果。例如,追求完美的学生考了95分会感到失望,因为他会纠缠于几个错误的答案,而忽视更多正确的答案。强烈要求被爱的学生,要求赞同的学生,以及希望控制别人的学生也是如此。要想满足所有的需要是不现实的。也就是说,我们不可能得到所有人的爱,不可能做到完美,不可能控制所有的人。这也是我们为什么必须学会如何管理我们的需要,否则需要就会带来危害。

我们不能单纯地告诉别人抛开那些不切实际的虚幻的需要,而是应该帮助他们意识到这些需要的不合理之处。在向学生解释他的需要不合理之处之前,我们应当帮助他承认非理性需要的存在,承认如果不去除这些不切实际的想法就会贻害长久。为此,我们提出一个简单有效的方法来帮助学生。

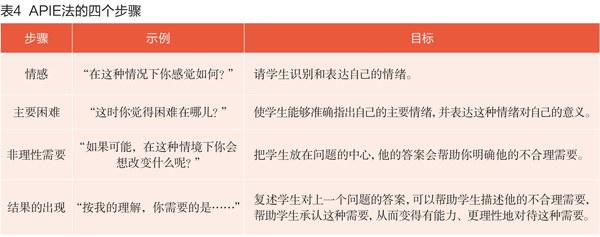

ARIE法(见表4)包含四个问题,这四个问题旨在使回答的人能够快速识别他的情绪和需要,并且明确这些情绪和需要的消极影响。

在最初阶段,教师必须清楚地知道事情的来龙去脉,不仅要深入了解细节,而且要对学生所经历的一切有全局的把握。要做到这一点,教师必须使学生能够自由、不受任何干扰地有几分钟时间来表达自己。戴维·塞万一施莱伯(David Servan-Schreiber)建议自由表达的时间最好不要超过三分钟,否则我们就有可能接收到过多的不必要的细节。

事实上,重要的不是事情本身而是学生的情绪。因此,进入第一个问题是关键。

一是情感A(Affect)。第一个问题要探究的是当事人的情感(他的有意识的主观感受或情绪),这样当事人就可以正确识别在当时环境下自己的感受并加以表达。你在听过他对有关情境的描述之后,只要问他:“你当时感觉如何”或“你当时的情绪怎样”,重要的是当事人一定要说清当时的情绪,尤其是你在共情倾听的时候。使用反射式倾听的方式可以帮助当事人进一步阐述清楚自己的情绪。然后,我们进入第二个问题。

二是主要困难P(ThePredominantly difficult)。第二个问题在情绪的表达上更深入一个层次。问题可以是这样的:“你觉得当时最大的困难是什么”“你觉得什么是最难处理的”或“所有这一切什么是最让你觉得心烦的”。如有必要,在这个问题提出之前可以简短地总结一下之前当事人的描述和表达。这个问题的作用重大,因为它使表达的人能够快速准确地直达自己问题的核心以及自己对此的感受。这样,谈话的重点就可以一直围绕重要的情绪,同时当事人有可能会有强烈的情绪反应,而你要做的就是鼓励当事人将这种情绪表达出来。而且你要提醒自己,这一环节对当事人理解自己的過程是至关重要的。然后,我们进入第三个问题。

三是非理性需要I(TheIrrational need)。第三个问题强调个人的需要。问题的提出要能够使当事人给出一个多少有些不合逻辑的答案。所以问题看起来就像:“如果你可能,在这种情况下你会作出怎样的改变?”或者,“如果事情是有关别人的行为,你认为这个人当时应该怎样对待你?”让我们想象一下这样的情境:一个学生神情紧张,因为学期末临近而他还没有完成作业,还有很多功课没有复习。想象他告诉你他觉得课业太重,觉得受不了了,而这样的紧张心情已经影响到他(情绪)。当你问他觉得最大的困难是什么,他回答说害怕考试不及格,会让他的父母失望,尤其是他的父亲对他期望很大。然后你问他假设他有能力,这种情况下他会希望有怎样的改变(非理性需要),他回答希望自己变得更聪明或者能够像他兄弟马克一样优秀。这个回答表达了一个希望完美的需要。另一方面,如果他回答希望父亲能够理解他已经尽力了,这就表明了被认可和被爱的需要。这时,通往最后一个问题的大门就打开了。

四是结果的出现E(TheEmergence)。这一步使得被那些破坏性的非理性和不现实的需要所缠绕的当事人能够迈开新的一步。结果的出现包括两个阶段。

第一个阶段是指将当事人对前一个问题的回答进行复述,复述要使需要得以表达。例如,如果学生告诉你他希望变得更聪明或像自己的兄弟一样优秀,你可以将他的答案复述为:“我理解你的意思,你想说的是希望自己做得完美无缺。”反之,如果学生回答希望父亲能够理解他已经尽力了,你可以说,“你希望爸爸知道你尽了很大的努力”或“你希望爸爸能够更欣赏你”。讨论至此,复述就变成了质询,对对方起到了震撼的效果,换言之,他就开始有了异样的感觉,感觉到自己所言之外的事情。我们不要忘记,我们不仅在帮助别人重新恢复内心的平静,还在帮助他学习,目的在于要让他真实地感受到这一切。即便我们的需要有不合理的地方,这并不意味着我们可以轻而易举地解决这些需要。如果上述例子中的学生在逻辑上能够理解自己需要的不合理之处,即他想做得更为完美或获取别人的认可,但他还是没有能够感觉好些。仅仅明白问题的存在和原因是远远不够的。要解决问题,就必须感觉到那些与问题紧密相关的因素。所以,清楚地复述他的需要而带来的震撼能够使他感到不同寻常的东西,同时他的行为也能够使他获得更大的信心,改善他的心智健康。例如,如果学生认识到他一直在追求完美而不接受自己所犯的任何错误,他就会向下调整自己的需要甚至可能放弃这种需要。

结果出现的第二阶段是问当事人怎样的状况才能使他的心情达到最佳的状态。意识到自己的需要以及这些需要和他们消极情绪的联系不会神奇地解决一切问题,但最终会将当事人引向更好的状态。因此,你表现出的共情和同情心将会帮助当事人感觉更好,并且感受到你的支持。

本文摘自[加]丹尼尔·沙博、米歇爾·沙博著,韦纳、宝家义译:《情绪教育法——将情商应用于学习》,该书由教育科学出版社2017年7月出版

责任编辑 钱丽欣