中药敷贴联合艾灸对促进腹腔镜胆囊术后患者胃肠功能恢复的作用观察

2019-10-16韩吟

韩吟

(重庆市大渡口区人民医院普外科 重庆 400050)

由于手术麻醉以及腹腔内残留的CO2使胃肠道蠕动功能恢复减缓,腹腔镜手术患者常可出现不同程度的腹胀,进而影响患者进食,减慢伤口愈合,影响其整个康复进程[1]。对此,我科采用行气止痛药物穴位外敷,结合艾灸温经通络、扶正行气,以促进腹腔镜手术后胃肠功能恢复,使实验组患者肠鸣音恢复时间和肛门首次排气时间显著缩短,腹胀发生率明显降低,获得了满意的临床疗效,现将临床资料报告如下。

1.资料与方法

1.1 纳入与排除标准

纳入标准:所有入选患者均为初次接受腹部外科手术,无消化系统合并症,神志清楚,既往身体健康。排除标准:排除心肺功能不全患者、合并消化系统疾病患者。

1.2 一般资料

选取2017年1月—2018年12月在我院外科进行腹腔镜胆囊术的110名患者,将其随机分为研究组和对照组。研究组患者55例,年龄21~53岁,平均35.6±8.4岁;对照组患者55例,年龄22~51岁,平均33.7±9.6岁。两组患者在年龄、原发疾病、合并症、身体一般情况、手术方式等方面差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2.研究方法

2.1 中药穴位敷贴

两组患者在进行腹腔镜术后均给予常规护理和抗感染、止血、补液支持治疗。研究组在此基础上配合中药穴位外敷和艾灸治疗。中药穴位敷贴方:当归、桃仁、厚朴、白芍、红花、五灵脂、甘草各5g,将其研为细末,以热醋调和为糊状备用。选择中脘穴、神阙穴和足三里穴(双侧)作为敷贴穴位。将上药敷于所取穴位,再以1cm×1cm 止血贴贴敷其上,每日1次,每次贴敷6h 后取下。

2.2 艾灸疗法

艾灸采用艾条回旋灸,用艾条取中脘穴、内关穴(双侧)和足三里穴(双侧)进行温和悬灸。一般每处悬灸10~15min,每日1次,以患者穴位局部皮肤出现潮红为宜。

2.3 观察指标与疗效判定

以术后肠鸣音恢复、肛门排气作为判定患者胃肠功能恢复的主要观察指标。

2.4 统计学方法

3.结果

3.1 术后肠鸣音恢复时间及肛门排气时间比较

实验组平均肠鸣音恢复时间为(13.69±4.58)h,对照组为(21.84±6.12)h,两组相比差异具有统计学意义(P<0.05);实验组平均术后肛门首次排气时间为(21.37±5.28)h,对照组为(29.60±7.34)h,两组相比差异具有统计学意义(P<0.05)。

3.2 患者术后腹胀发生率比较

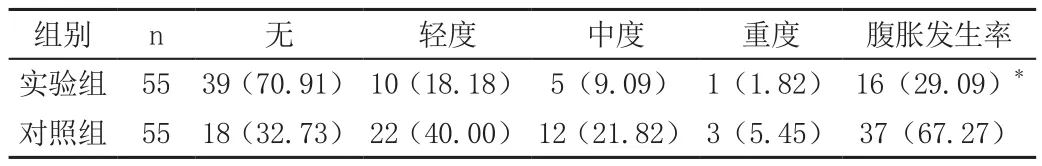

两组相比总腹胀发生率差异具有统计学意义(χ2=26.34,P<0.01),实验组腹胀发生率较对照组显著降低,见表。

表 两组患者术后腹胀发生情况比较[n(%)]

4.讨论

腹腔镜手术患者术后消化道功能恢复缓慢的发生机制现尚未完全明确。目前多数学者认为腹腔手术操作可刺激胃肠道神经,使胃肠道蠕动的强弱、节律和方向均受到影响,阻碍正常的推进,导致肠内容物滞留,从而引发术后肠功能恢复缓慢[2]。此外,手术麻醉以及腹腔内残留的CO2也会影响患者胃肠功能的恢复。

穴位敷贴疗法是传统中医学的重要治疗手段,其实质将药物与经络、穴位疗法融为一体的综合性治疗方法[3]。该疗法通过药物敷贴刺激并作用于与体表俞穴相邻近的皮肤,利用药物经由皮肤的渗透作用使其有效成分进入人体循环,再通过俞穴、经络的传导、调和,实现药物透皮吸收和穴位刺激的叠加效应[4]。本穴位敷贴疗法通过诸药作用于3个主司胃肠运化的穴位,改善胃肠道经络气血的运行,是胃肠蠕动功能得以早期恢复。

艾叶具有温经散寒、化瘀止血的功用,而艾灸可通过经络腧穴,实现疏通经络,行气活血,扶正益气,消肿散结,调理脏腑机能等作用。临床研究发现[5],艾叶中的胆碱是合成神经递质乙酰胆碱的重要原料,有助于神经功能的恢复。同时艾灸的温热效应作用于中脘穴、内关穴、足三里等穴位,亦有利于畅通经络,加速胃肠功能的恢复。

本次研究将行气止痛的中药穴位敷贴与艾灸相结合,使药物作用与经络效应融为一体,同时这一治疗方式还具有无创伤、无痛苦、无明显不良反应的优点,所用药物除绝大多数为常见中草药,价格低廉,使用方便安全,故值得临床应用。