浓淡相间 刚柔并济

——李滨扬琵琶协奏曲《丹青》音色音响的构思与组织

2019-10-14○刘畅

○ 刘 畅

琵琶协奏曲《丹青》是中央音乐学院作曲系李滨扬教授于2015年为北京青年英才计划而创作完成的委约作品。该作品于2016年3月29日由青年琵琶演奏家江洋在中央音乐学院附中音乐厅首演后,便以其独特的中国文人气质和雅俗共赏的音乐特征得到了业内外人士们的一致好评。

该作品在将文学、书画、音乐等姊妹艺术相融合的同时,还利用琵琶丰富的音色表现力和对乐队整体音色音响的组织,以“静动结合”的发展过程,呈现出了“浓淡相间、刚柔并济”的艺术效果,从而用音乐形象地表现出了中国传统书画的笔墨技法和气韵生动之美。另外,在作曲家本人为《丹青》所创作的一首七言绝句和乐曲所流露出的“诗情乐意”中,似乎也传达出了一种人文关怀,这也赋予了该作品强烈的艺术感染力。而上述艺术效果的呈现,使《丹青》在当代众多琵琶协奏曲作品中自成一格,这也正是作曲家对于音色音响精心构思与有效组织的结果。因此,本文通过对该作品在整体结构逻辑方面的阐述,对各部分中琵琶音色的运用以及与协奏乐队之间在音色模仿、音响组合、织体层次、速度安排和音量把控等方面的解析,来探寻作曲家如何利用和开掘琵琶演奏技巧以及民族乐器合奏的表现力,从而促进中国当代民族管弦乐创作的发展。

一、音乐整体结构逻辑

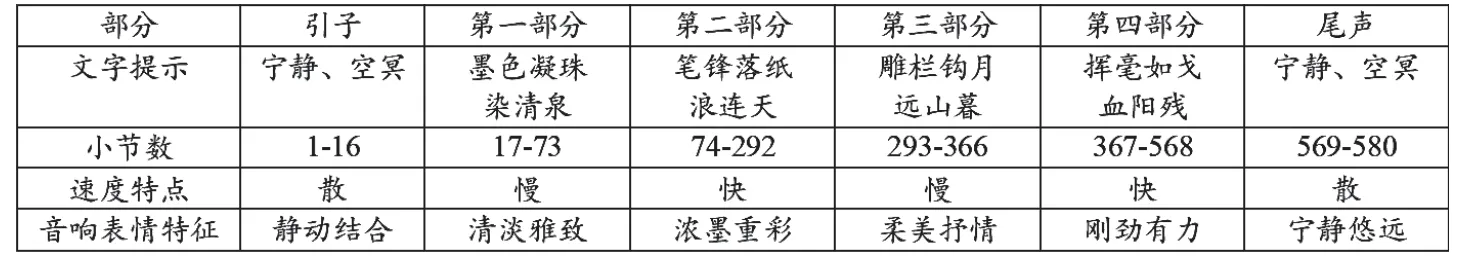

从表1中可以看出,该作品除了具有呼应关系的引子和尾声外,还包括根据作曲家本人创作的一首七言绝句所划分出的四个主要部分。在音乐的发展过程中,作曲家还借鉴了中国古代琴曲的变速思维,使作品整体呈现出散、慢、快、慢、快、散的特点,每个部分也都有着各自不同的音响特征和情绪意境。

表1 作品整体结构图示

另外,作品中作曲家所创作的诗句虽然只是一种提示,但也能在一定程度上真实反映出其创作时的心理活动。因此,在分析音乐的过程中对于这些诗句的研究也是十分必要的。如果结合音乐的音响特征与作曲家所创作的诗句来看,前两句诗句“墨色凝珠染清泉”和“笔锋落纸浪连天”表现出了从营造带有中国书画气息的意境到刻画文人墨客提笔作画、挥毫泼墨的情境;后两句诗句“雕栏钩月远山暮”和“挥毫如戈血阳残”则带有强烈的画面感,似乎与前面提笔作画、挥毫泼墨有着承接的关系,即从“作画”到“展画”。因此,几个部分之间并非是各自独立的,而是呈现出一种层层递进式的逻辑关系。值得注意的是,作品中“雕栏钩月远山暮”的部分看似绘景,实则抒发了作曲家对中国传统文化和祖国大好河山的热爱与依恋。而紧随其后的“挥毫如戈血阳残”这一部分实则是作曲家对中国厚重历史的回望与思考。整部作品在借用音乐表现“丹青”的同时,更传达出了浓厚的人文关怀,而这些正是通过作曲家对作品音色音响的精心构思与组织才得以实现的。接下来,本文将以结构为线索,对各个部分的音色音响构思与组织进行深入分析。

二、各部分音色音响的构思与组织

1.引 子

琵琶泛音音色、留白式音响、“点、线、面”的织体设计

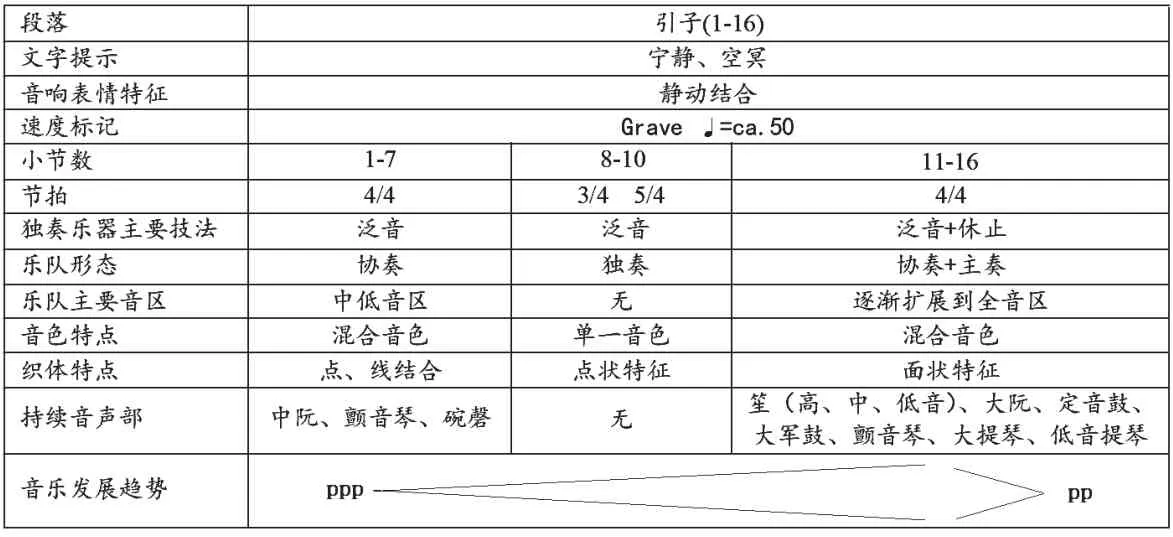

引子部分中,作曲家利用琵琶清澈透明的泛音音色,借鉴中国书画艺术中的“留白”做法,通过具有“点、线、面”特点的织体设计,使音乐呈现出从“宁静”到“喧嚣”的发展趋势,而这样由静到动的音乐发展也正是对全曲音乐发展特点的浓缩。对各音乐元素的设计及音乐发展趋势见表2。

表2 引子部分的音色音响组织情况

表2显示出在引子部分中,作曲家以琵琶独奏的泛音技术为主,将其所表现出的清澈透明的音色与乐队整体缓慢的速度、微弱的力度以及不同织体相结合,以达到营造宁静而空冥意境的目的。例如第1-7小节,由碗磬结合中阮和颤音琴在中低音区以ppp的力度形成震音式的动态持续音声部,为琵琶独奏的泛音音色进行衬托,使整体音响富于立体感的同时,还让音乐表现出了悠远和深邃的意境。第8-10小节乐队休止,只保留了琵琶独奏的泛音,这种将乐队整体以“留白式音响”的处理,不仅更加凸显了“宁静”的音乐意境,更以其“大音希声”的特质给人以无限的遐想空间,大大增强了音乐的艺术感染力。

表3则显示出在织体方面,由碗磬、中阮、颤音琴等乐器所演奏的持续性衬托声部具有线性特点,而琵琶带有颗粒性的演奏音响则具有点状特征,当乐队全奏时,便形成了面状特点的音响。乐曲从前7小节的点线结合,到第8-10小节的点状为主,再到最后6小节由乐队呈现出的面状特征等,与中国书画中“点、线、面”的艺术构思如出一辙。

表3 引子部分的织体层次

2.“墨色凝珠染清泉”(第一部分)

“独奏—重奏—协奏”的逻辑发展构思

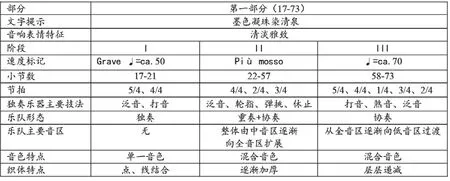

在乐曲的第一部分中,作曲家基于“点、线、面”的艺术构思,通过“独奏—重奏—协奏”的逻辑发展,利用琵琶和乐队音色的进一步丰富与模仿、通过节奏节拍的不断变化,音乐织体层次不断加厚,音区逐渐向两极扩展,使音乐整体呈现出了“清淡雅致”的艺术效果。

根据音乐速度和情绪的变化,第一部分的内部还可以划分为三个阶段(见表4)。其中,第17-21小节是第一个阶段。作曲家在该阶段以混合音色的方式,利用碗磬为琵琶独奏作持续性长音衬托以加强音响的共鸣,其微、弱的力度和单薄而空冥的音色,在共鸣中更加清晰地突出了琵琶独奏声部,琵琶的泛音和打音使音乐效果清澈而透明,形象地表现出了“墨色凝珠染清泉”中“清”的意境。

表4 第一部分音响组织情况

第22-57小节是该部分的第二个阶段,从音色音响的构思与组织来看,该阶段具有从室内乐重奏向乐队协奏转变的特点。谱例1显示出,从第23小节开始,新笛1和古筝在琵琶独奏的基础上先后进入,形成了具有复调化特点的三个声部进行。这三个声部既相互独立,又在整体音响上互相融合。谱例中用椭圆形圈出的是新笛所演奏的音乐材料,此时,新笛模仿箫深沉的音色,演奏出带有悠远意境的主题。用长方形框出的两个部分则分别是古筝和琵琶所演奏的音乐材料,古筝滑音与琵琶泛音的结合则意在模仿古琴宁静飘逸的音色。这种对“箫、琴结合”音响效果的模仿,使音乐具有了浓郁的中国文人气质和淡雅别致的艺术效果,而在大型民族管弦乐作品的创作中使用室内乐重奏的音响构思也可谓独具匠心。

谱例1 第22-27小节音色音响的构思与组织

在谱例2中可以观察到,从第31小节开始,颤音琴和拉弦组以点状的伴奏音型进入,预示着音乐将由重奏向协奏转变。谱例左侧是第31-36小节的音响构成,从中可以发现,颤音琴、琵琶独奏和拉弦组构成异质类混合音色,与谱例右侧的第39-45小节琵琶独奏与弹拨乐组所构成的同质类混合音色形成了对比。与此同时,从所标注的圆圈中可以看出,第39-45小节的弹拨乐组从低到高,先后演奏出bB、bA、C、bE、F五声性的音列,这种带有音色旋律特点的处理方式进一步丰富了作品的音色音响。另外,谱例2下方的两组箭头,分别是针对第31-36小节和39-49小节在琵琶独奏演奏技法和乐队织体特点方面的比较。由此可观察到,琵琶独奏在演奏技法上由泛音变为轮指、弹挑,乐队由拨奏的点状织体变为拉奏的颤音式动态持续性织体等,都使音乐在整体上呈现出由虚变实、由清至浊的音响效果。

谱例2 第31-36与第39-49小节音色音响组织方式比较

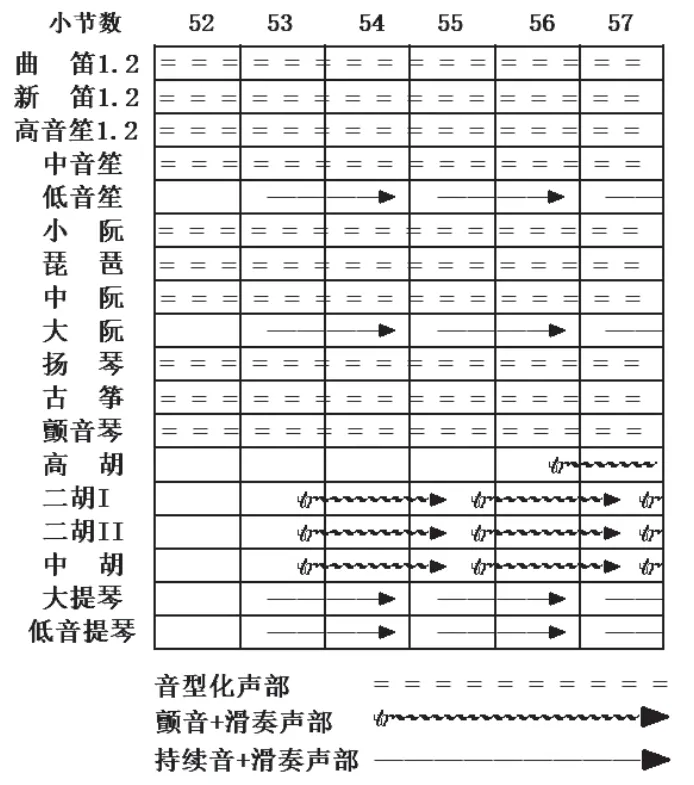

第二阶段后部的第52-57小节,作曲家在纵向上将音型化的声部、颤音加滑奏式的持续声部和长音加滑奏式的持续声部这几种织体层次同时结合,形成了吹管组、弹拨组、打击乐组和拉弦组等多种音色的混合,而且各织体层次在持续中更加强调动态特点,使音乐的律动不断加强,从而将音乐推向了一个小高潮,见表5。这种别致的、动态混浊的音响效果与前面的宁静淡雅形成了鲜明的对比,使作曲家所要表达的“墨色凝珠染清泉”的“染”也在此处得以生动而形象的体现。

表5 第52-57小节织体层次

第58-73小节是第一部分的第三个阶段。从第58小节开始,乐曲的速度加快,力度加强,的变换节拍也打破了音乐原有的律动。独奏乐器的演奏技法也变得更加丰富,由打音、煞音、泛音所带来的音色转换变得更为频繁。定音鼓、大军鼓的加入以及由它们的滚奏所形成的动态持续声部为音响增添了浑厚的共鸣效果。由此可以看出,作曲家在此有意强调音色音响的对比与变化,从而不断地给音乐注入发展动力。此外,结合上述音响变化,逐层递减的织体层次还造成一种暗流涌动、蓄势待发的状态,从心理层面上给人以悬而未解的期待感,从而将音乐引入到更为激烈的第二部分。因此,从这个角度来看,该阶段发挥着重要的连接作用,作曲家以这样的处理方式使第一部分和第二部分之间形成了自然的过渡。

3.“笔锋落纸浪连天”(第二部分)

丰富的琵琶技法与音色、持续性衬托声部的贯穿

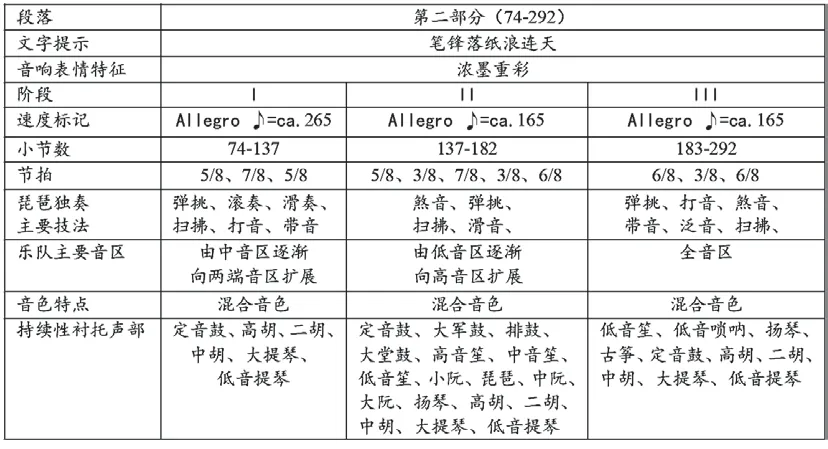

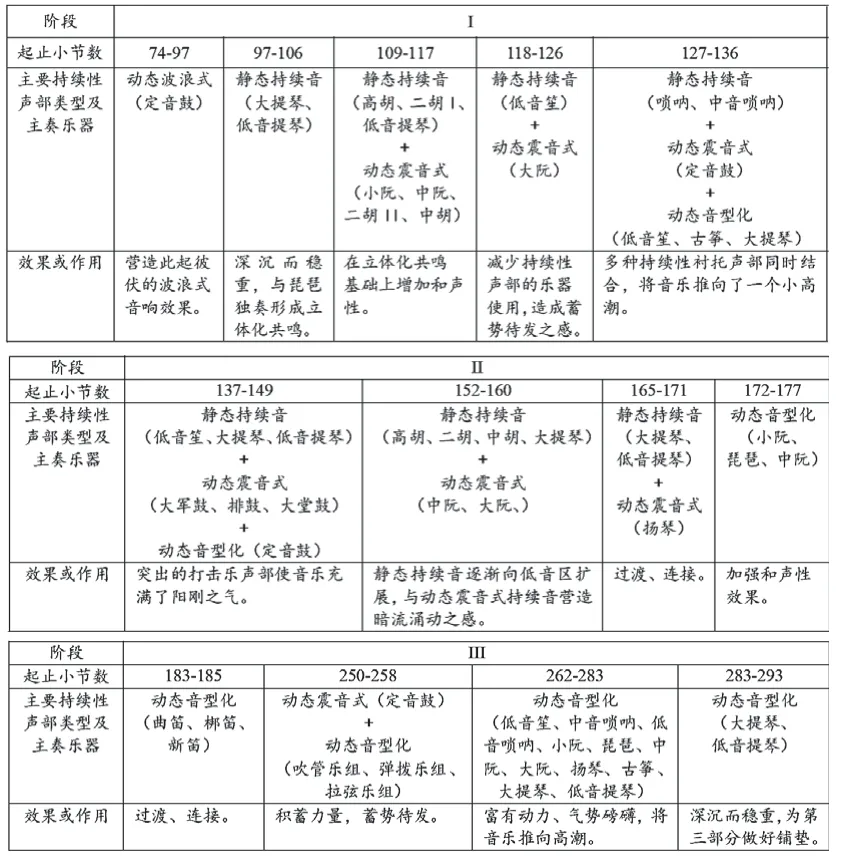

在乐曲的第二部分中,作曲家不仅增加了快速弹挑、滚奏、滑奏、扫拂、滑音等更为丰富的琵琶演奏技法及由此带来的多种音色变化,还加强了对持续性衬托声部的运用,使其贯穿于整个部分的音乐发展过程中,以此为渲染“笔锋落纸浪连天”的意境提供了更多音响组织的可能性,从而使音乐效果与诗句意境之间形成了有效的呼应。这部分的结构及音响组织情况参见表6。

表6 第二部分结构及音响组织

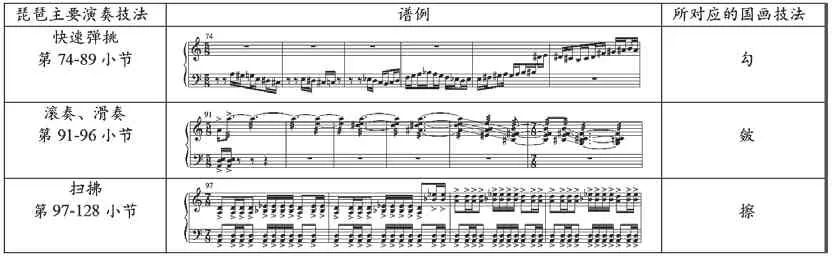

从表6可以发现,在该部分第一阶段中,琵琶独奏技法的设计以及音乐的整体发展上呈现出一种递进式的逻辑安排。如:第74-89小节,琵琶独奏声部以快速弹挑为主要演奏技法,此起彼伏的音阶式音高进行和以十六分音符为主的密集的节奏设计,在加强了音乐紧张度的同时也为后续音乐的进一步发展提供了动力基础。第90-96小节,琵琶由单弦滚奏开始向双弦、三弦、四弦滚奏,旋律线条也随之逐渐加宽。第95-96小节连续下行的滑奏也形成了一种“造型”化的音响特征,也由此向后面的音乐发展进行过渡。从第97小节开始,琵琶的主要技法变为强奏式的扫拂,而这一变化使音乐的张力得到了进一步增强。另外需要说明的是,第129-137小节,琵琶独奏休止,改为乐队主奏,伴随着乐队整体的强奏,由此形成了一个音乐的高潮点。整体来看,这一部分的音乐从琵琶的弹挑、滚奏、滑奏、扫拂再到乐队的主奏,使音响呈现出了由线到面、由薄到厚的发展态势。如果结合作曲家所要表现的“丹青”题材,这种连贯的、递进式的发展,与有着承接关系的“勾、皴、擦、染”等国画笔法在逻辑关系和表现特点方面也如出一辙。

“勾、皴、擦、染”是国画的主要笔法。“勾”又称勾线,是用线条来表现物象的体态轮廓;“皴”又叫皴法,是在勾的基础上,侧锋用笔画出物象的肌理和明暗;擦是在皴的基础上用干笔侧锋进一步增加物象的厚重感和粗糙感;染则是在前面几种笔法的基础上用淡墨或色彩给物象着色,使物象更具真实感①陶麓书院:《水墨山水画的基本技法:勾、皴、擦、点、染》(http://www.360doc.com/content/15/1119/15/282263 38_514327618.shtml),2015年11月19日。。如果从国画的角度与音乐相关联,来体会音乐的变化,就可以感觉到作品第74-89小节琵琶独奏的快速弹挑所形成的线条感,与国画笔法中“勾”的特点颇为相似;第91-96小节琵琶独奏的轮指和滑奏使旋律音响呈现出由线向面逐渐扩展的特点,是对前面线性旋律的进一步补充,似乎是对“皴法”的呈现。第97-128小节琵琶独奏声部以扫拂为主要演奏技法,其与大提琴和低音提琴演奏出的静态持续音声部的结合,增强了音乐的厚重感,仿佛具有了“擦”的意味(见表7);而第129-137小节乐队的主奏部分则使音响进一步强化,音响变得更加浑厚,音色更为丰富,像是对“染”的形象体现。因此,作曲家更像是以递进式的音乐发展逻辑来诠释“勾、皴、擦、染”等具有承接式特点的国画笔法。

表7 第二部分琵琶主要技法的表现(一)

不仅如此,作曲家还以细腻的音响展现了“按提”“转笔”“点”等书法的用笔方法。“按提”指的是行笔中的一伏一起,伏为“按”,起为“提”,相比之下,“按”一般力度偏重。表8中左栏是琵琶的主要演奏技法及起止小节数,中栏是琵琶演奏技法相对应的谱例,右栏中的图片则是琵琶演奏技法所对应的书法用笔方法。由此说明,作品第152-153、156-157小节的琵琶独奏声部,通过旋律音程由低到高的大跳以及重音的变化,形象地展示出“按、提”的用笔特点,即旋律音程中的重音为“按”,自然演奏的高音则为“提”。“转笔”是用腕转动运笔,使线条呈现出圆的态势。作品的第189-236小节中,琵琶独奏以滑音为主要演奏技法,使音响呈现出“圆”的态势,体现出了“转笔”的表现效果。而第237-241小节琵琶独奏连续快速的泛音所表现出的颗粒性音响,则带有“点”的意味。

表8 第二部分琵琶主要技法的表现(二)

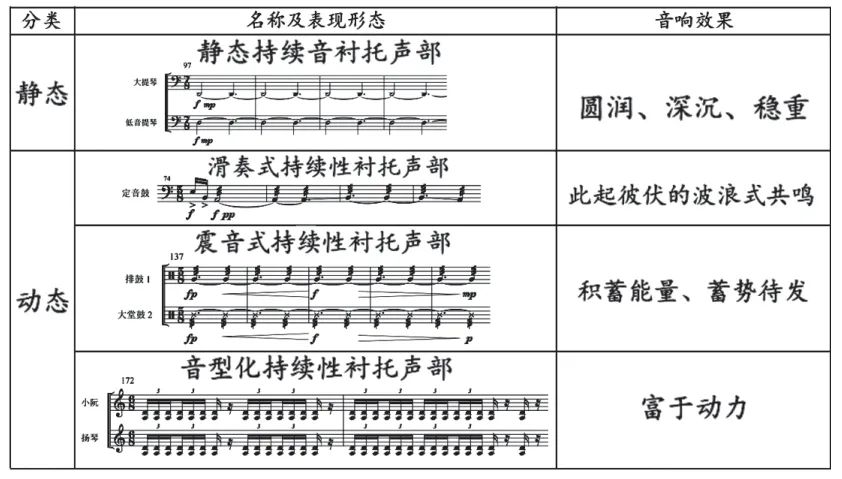

除了运用琵琶多种演奏技法外,对不同形态的持续性衬托声部的贯穿式运用也是第二部分一个突出的特点,其对于营造音乐气氛、刻画音乐性格发挥了重要作用。表9将乐曲第二部分中出现的持续性衬托声部分为静态和动态两大类。其中,静态的持续音声部主要是指以大提琴、低音提琴等弦乐器演奏的长音持续性衬托声部。而动态的持续性衬托声部又可细分为滑奏式、震音式、音型化这三种类型。这些持续性衬托声部所表现出的不同特征及其音响效果在乐曲中也颇具特色。

表9 持续性衬托声部的分类及音响效果

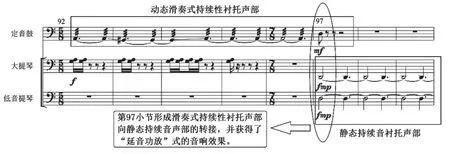

接下来,本文将重点阐述作曲家对以上几种持续性衬托声部的用法及其营造出的艺术效果。首先,从乐曲第二部分的开始处(第74小节),定音鼓便奏出长达23小节的滑奏式持续性衬托声部,其所营造出的时强时弱、此起彼伏的波浪式音响效果对“笔锋落纸浪连天”这一诗句形成了音响上的呼应。其次,在第97小节,由定音鼓所演奏的滑奏式持续性衬托声部在小字组D音上戛然而止,并向由大提琴和低音提琴所演奏的静态持续音衬托声部进行转接(见谱例3),而这一静态持续音衬托声部在第97-106小节、109-117小节之间,先后演奏了19小节。如此长度的静态持续音衬托不仅未让人感觉枯燥乏味,反而使音响得到了充分的共鸣。第97小节处定音鼓的音头和大提琴、低音提琴的持续音形成了一种立体性和共鸣性很突出的“延音功放②于京君:《配器新说》(上),《中央音乐学院学报》, 2009年,第1期,第24页。”式的音响效果,这样的处理使滑奏式的持续性衬托声部向静态持续音衬托声部的音色转接显得非常自然,在使整体音响效果变得更加深沉而稳重的同时,还使得音乐的发展和情境的转变更加流畅。

谱例3 第92-99小节持续性衬托声部特征

从表10对作品中这些持续性衬托声部运用及其演奏效果的梳理与归纳,可以看出,在第二部分的三个阶段中,前两个阶段是以静态和动态两种持续性衬托声部的混合搭配运用为主,这样的做法在加强音乐和声性的同时,还大大提高了整体音响的立体化共鸣。第三个阶段则是以动态持续性衬托声部的运用为主,这为音乐的发展提供了音响动力,并造成气势磅礴之感,从而在该阶段形成了一个音乐的高潮。总体来看,作曲家在第二部分中,除了有效运用琵琶多种演奏技法所表现出的丰富音色外,还对不同形态的持续性衬托声部进行了贯穿式运用,并结合对力度、速度、织体层次等方面的变化,使音乐以层层递进式的逻辑构思和音色音响组织方式呈现出了“浓墨重彩”之感,从而生动地模仿出了中国书画艺术中的多种笔墨技法。

表10 第二部分持续性衬托声部运用及其演奏效果

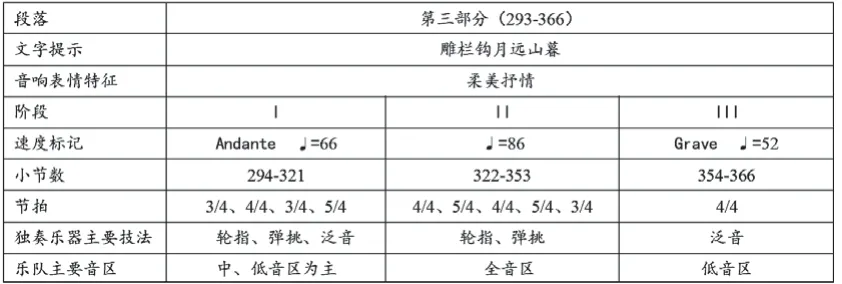

4.“雕栏钩月远山暮”(第三部分)

琵琶轮指音色、抒情的五声性旋律

乐曲的第三部分在整体上具有慢板特点,与前面第一个慢板部分相比,该部分突出了琵琶的轮指音色,见表11。轮指是琵琶最具代表性的演奏技法之一,适合在慢板部分表现悠长、柔美而又富于歌唱性的旋律。作曲家正是利用轮指自身所蕴含的柔美音色,结合具有古朴和抒情特点的五声性旋律,使该部分的音响彰显出了一种具有中国古典气质的阴柔之美。

表11 第三部分结构及音响组织

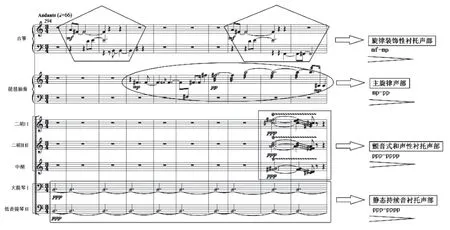

在该部分的三个阶段中,第一个阶段主要包含四个织体层次,即古筝演奏的旋律装饰性衬托声部、琵琶独奏的主旋律声部、二胡和中胡颤音式和声性衬托声部以及大提琴和低音提琴的静态持续音衬托声部,见谱例4。从力度方面来看,这四个声部都以弱奏为主,而且整体呈现出递减的态势。以轮指为主的琵琶声部在其他三个声部的衬托下,表现出了柔美抒情的特点。另外,从音区的角度来看,这四个声部涵盖了从高到低的全部音区,而大提琴和低音提琴持续性的低音衬托,使整体音响具有了一种广阔的空间感,从而呈现出了一种悠远的意境。作曲家正是通过这样的音色音响组织方式,实现了对“雕栏钩月远山暮”中“远”的刻画。

谱例4 第294-303小节织体层次

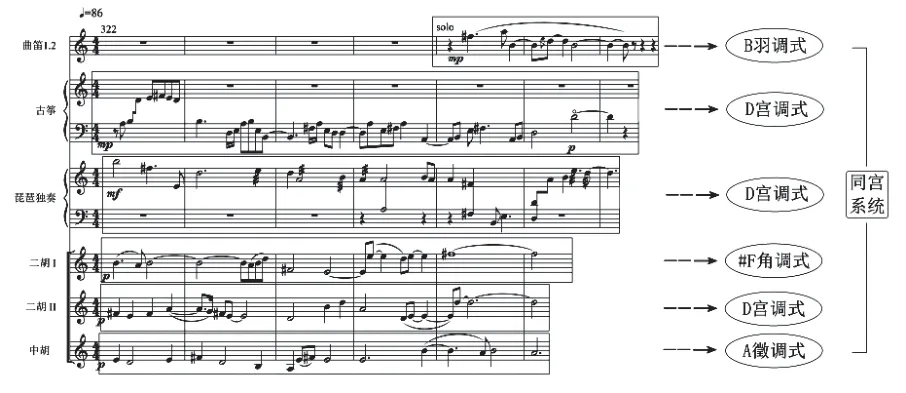

进入到第二个阶段后,琵琶、二胡、中胡、古筝、曲笛等声部在D宫系统各调式基础上形成了多层旋律的复调化织体(见谱例5)。其中,古筝、琵琶、二胡II的旋律为D宫调式,曲笛为B羽调式,二胡I为#F角调式,而中胡则强调A徵调式,这种在同宫系统各调式基础上所形成的调式复合,大大增强了旋律的五声性特点。而具有抒情特点的五声性旋律结合琵琶的轮指,使这一部分的音乐呈现出了传统琵琶文曲的性格特征。另外,由于琵琶文曲具有抒发个人情感思想的抒情性特点,因此,在笔者看来,作曲家此处不仅是在绘景写意,更是在借景抒情。他借助这样的音响和诗句中“远”的意境,不仅是对空间上的传递,更是对历史的一种回望,其丰富的寓意和内涵给人以无限遐想。

谱例5 第二阶段开始部分调式特征

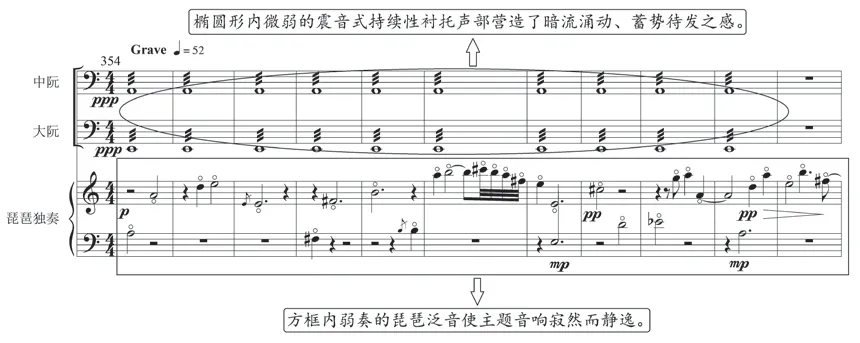

第三阶段则发挥着过渡连接的作用。谱例6中,从第354小节开始,弱奏的琵琶泛音使主题音响显得寂然而静逸,中阮和大阮以ppp的力度在中、低音区长达10小节的震音式持续性衬托,营造了暗流涌动、蓄势待发的情境,这种在弱奏上一动一静的音响设计造成了听觉上的期待感,而作曲家正是在这样的情境中将音乐自然地引入到了第四部分。

谱例6 第三阶段静、动结合的音响设计

5.“挥毫如戈血阳残”(第四部分)

琵琶绞弦、快速流动的节奏音型、打击乐的贯穿运用

作品的第四部分主要分为三个阶段(见表12),前两个阶段以乐队全音区的强奏为主,作曲家在快速有力的扫拂、滚奏、滑奏等琵琶演奏技法的基础上,又加入了绞弦,同时结合快速流动的节奏音型和多变的节拍,在打击乐的烘托下,使音乐具有了琵琶武曲刚劲有力之特征,并最终以磅礴的气势达到了全曲的高潮。而第三个阶段则在低音区形成从强到弱的力度变化,这不仅使该阶段在音响和情绪意境上与前两个阶段形成了鲜明的对比,同时也为结束全曲做好了铺垫。

表12 第四部分结构及音响组织

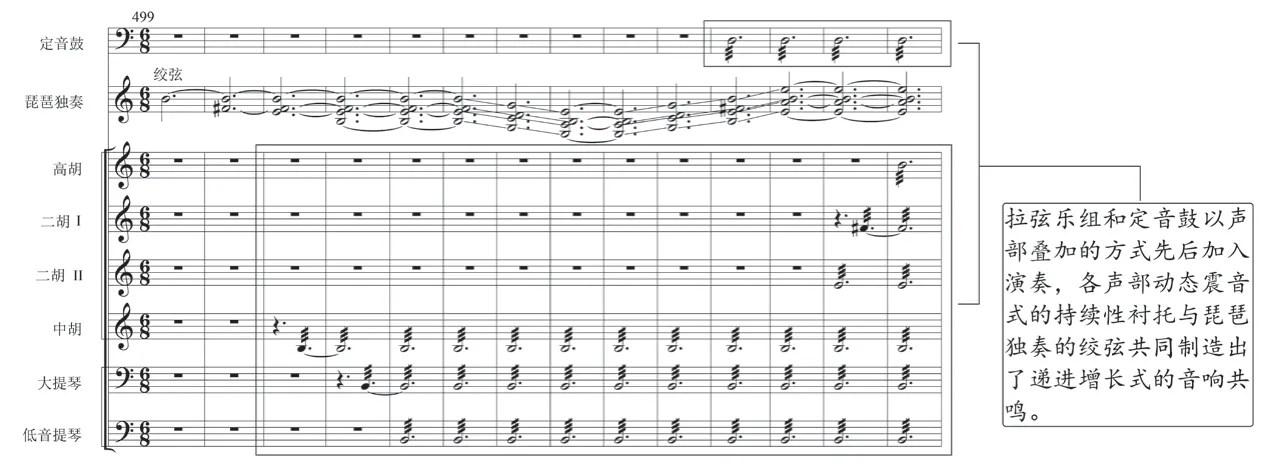

为了进一步丰富乐队音色音响的表现力,升华乐曲的情绪和意境,作曲家在第四部分的第一阶段加入了琵琶绞弦。“绞弦”是琵琶的一种特殊演奏技法,其音响具有噪音特点,常在琵琶武曲中表现厮杀呐喊、刀剑相并的战斗场面。例如在古曲《十面埋伏》的“九里山大战”中,就有用绞弦音色来表现楚汉两军激烈交战场景的片段。在《丹青》这部作品中,作曲家也分别在第480-492小节和第499-512小节,先后两次使用琵琶绞弦,意在表现气势恢宏而又紧张激烈的战争场景,从而与诗句中“挥毫如戈血阳残”的情境遥相呼应。谱例7显示出了第499-512小节的音响构成,从中可以看出,琵琶独奏的绞弦与拉弦乐组和定音鼓不断叠加的震音式持续性衬托声部相互配合,使音响呈现出了递进增长式的音响共鸣。

谱例7 第499-512小节音响构成情况

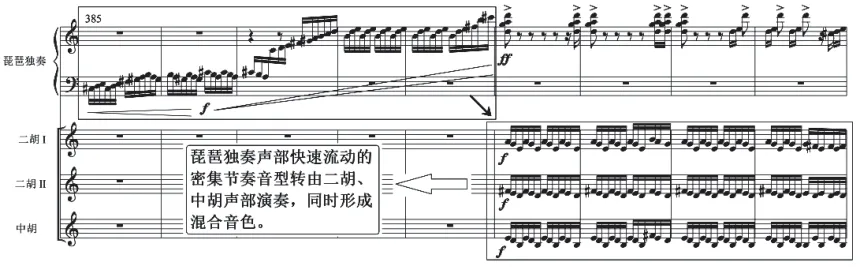

此外,连续而快速流动的节奏音型,还增强了音乐的紧张度,从而为作曲家所要表现的“挥毫如戈血阳残”的情绪意境提供了节奏基础。在第四部分的开始处,经过战鼓齐鸣般逻辑重音式的乐队全奏后,从第373小节开始,琵琶独奏以快速流动的节奏音型从高音区逐渐向低音区拓展,从而大大增强了音乐的张力,为后面音乐的进一步发展奠定了音响基础。谱例8显示出,音乐在第390小节处形成音色转接,前面快速流动的节奏音型转由二胡和中胡声部演奏,并同时形成混合音色,这种琵琶独奏与乐队之间在音色音响上的转接与变化,在丰富整体音响色彩的同时也增强了音乐的紧张度,为音乐进一步的发展提供了动力支持。

谱例8 第385-393小节的节奏及音色转接

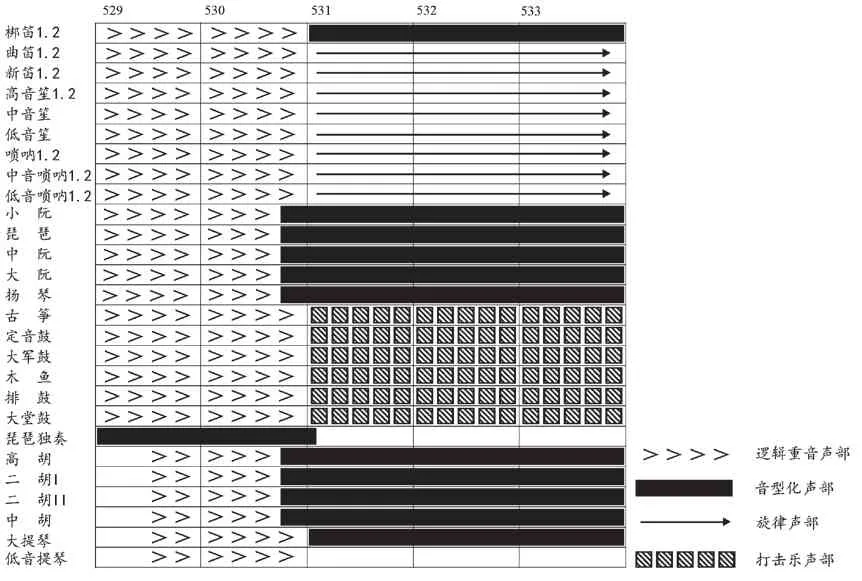

不仅如此,在该部分织体层次的设计上,作曲家同样进行了精心的设计。例如从第529小节开始,作曲家通过对动力十足的逻辑重音声部、节奏密集的音型化声部、高亢舒展的旋律声部以及铿锵有力的打击乐声部的有机结合,将音乐推向了全曲的最高潮。为了能清晰地展示出各声部的织体层次关系,本文将第529-533小节的乐谱转化为图表的形式,见图表13。从中可以看出,琵琶独奏所演奏的音型化声部在乐队逻辑重音式的衬托下于第531小节处戛然而止,转由拉弦组、弹拨组以及梆笛进行演奏。与此同时,在打击乐组强有力的烘托下,转接后的音型化声部又与吹管组所演奏的旋律声部形成了“紧拉慢唱”的织体特点。快速流动的节奏音型和浑厚的乐队音响营造出了千军万马、气势磅礴的情绪意境。

表13 第529-533小节音色转接及织体层次

另外,对打击乐的贯穿运用,也是第四部分雄浑气势、刚劲有力的音响基础。谱例9是第四部分开始处打击乐声部的织体层次分析。其中,长方形内部的打击乐声部具有逻辑重音式的特点,乐曲中这一类的声部犹如战鼓齐鸣,展现出气势轩昂、雄浑有力的音响效果。而椭圆形内的声部则为震音式持续性衬托声部,此类声部则造成一种暗流涌动、蓄势待发之感,其动态持续性的烘托效果为音乐提供了更多的发展动力。

谱例9 第四部分开始处打击乐织体层次

谱例10 第四部分结尾处织体层次

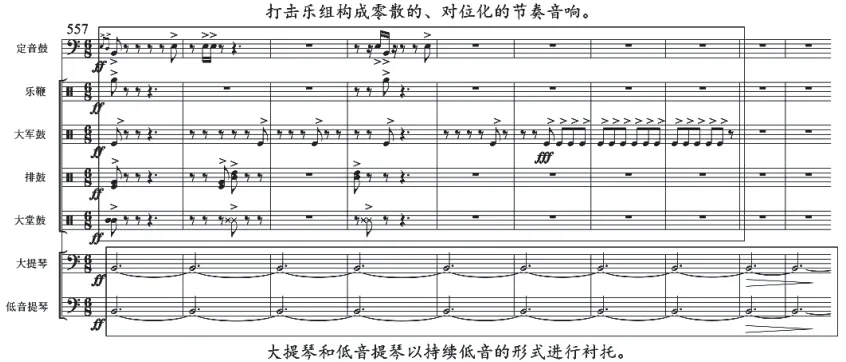

谱例10显示出了第四部分结尾处的乐队织体特点。这一部分的结尾处先是在ff的力度上,以大提琴和低音提琴构成的持续音声部作为衬托,以定音鼓、乐鞭、大军股、排鼓、大堂鼓等打击乐器演奏出零散的、对位化的节奏音响。四小节后开始削减声部,只保留了持续性的低音和大军鼓连续八分音符的等时值的重音,到最后四小节只剩下持续低音声部,力度也随之减弱。作曲家利用以上音响变化营造出了庄重而又空旷的音响效果,似乎是对战争过后硝烟弥漫战场的一种描绘。其整体自然减弱的过程和持续低音的自由延长也似乎带有一种由近及远的空间感,同时也给听众留下了想象的空间。

6.尾 声

首尾呼应、自然渐弱

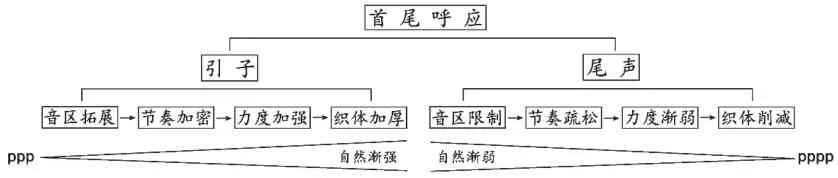

尾声部分在速度、音高材料、琵琶演奏技法、情绪意境等方面都与引子形成了呼应关系,但有所不同的是,引子利用琵琶独奏声部的音区拓宽、节奏加密、力度加强以及乐队伴奏声部的织体加厚等,产生了一个自然渐强的音响发展过程。但尾声则恰恰相反,作曲家利用琵琶声部的音区限制、节奏疏松、力度渐弱以及削减乐队织体等方式构成了一个自然渐弱的过程,从而将音乐带回到最初宁静、空冥的情绪意境以结束全曲。表14是引子与尾声在音响构思上比较的示意图。

表14 引子与尾声音响构思比较

结 论

针对《丹青》这样一部用琵琶与乐队来表现中国书画艺术的民族管弦乐作品,本文将分析重点聚焦在了音色音响的构思与组织上。因为在这部作品中,作曲家正是通过对琵琶丰富音色表现力的有效运用和对乐队整体音色音响的精心设计与组织,将中国传统书画中“浓淡相间、刚柔并济”的艺术特征以音乐的形式呈现了出来。

在琵琶音色的运用方面,作曲家以引子清澈透明的泛音音色开始,根据音乐情境变化的需要,选择了不同的演奏技法。例如在乐曲的第二部分中就利用快速弹挑、滚奏、滑奏、扫拂等琵琶演奏技法,生动形象地展现出了中国书画艺术中的笔墨技法。而在第三部分中选择琵琶轮指所蕴含的柔美音色,结合慢速而具有古朴和抒情特点的五声性旋律,使音乐具有了琵琶文曲的特点。为了表现出刀剑相并的激烈战斗场面,在第四部分中作曲家在快速有力的扫拂、滚奏、滑奏等琵琶演奏技法的基础上,又加入绞弦,从而将音乐逐渐推向了高潮。另外,作曲家对琵琶音色的选择与运用绝不是孤立的,而是与乐队整体音响融为一体的。

在乐队整体音色音响的组织上,作曲家借鉴中国书画艺术中的“留白”做法,结合“点—线—面”的艺术构思,以层层递进式的逻辑构思和音色音响组织方式将音乐逐一展开。例如在乐曲第一部分的开始处,作曲家先利用对古琴、箫等乐器的音色模仿,通过整体清澈透明的音响效果,表现出了“墨色凝珠染清泉”中“清”的意境。而后又通过“独奏—重奏—协奏”的安排设计,使音响逐渐变得活跃而混浊,这样的音响效果则形象地表现出了诗句中“染”的过程。在第二部分中,作曲家利用琵琶音色与乐队多种持续音衬托声部的结合,生动地模仿出了中国书画艺术中的多种笔墨技法,从而将“笔锋落纸浪连天”中的“落”展现出来。第三部分持续性的低音衬托和乐队在音区上的拓展,使整体音响具有了广阔的空间感,这是对“雕栏钩月远山暮”中“远”的刻画。第四部分气势恢宏的音响效果和收放自如的音乐张力是对“挥毫如戈血阳残”中“挥”的诠释。结合作曲家所创作的诗句,音乐整体呈现出了从“清淡雅致”到“浓墨重彩”,从“柔美抒情”到“刚劲有力”的性格特征。作曲家在“借音绘景”的同时,还传达出对于战争与和平的反思,以及对于人类自身命运的关切。

综上所述,在《丹青》这部作品中,作曲家李滨扬以其深厚的艺术修养将文学、书画、音乐等姊妹艺术相融合,以自己创作的一首七言绝句作为音乐整体结构的发展逻辑,利用琵琶丰富的音色表现力,通过对乐队整体在音色模仿、音响组合、织体层次、速度安排和音量把控等方面的设计,以具有不同情绪意境的“音乐画卷”展现了中国书画的笔墨技法和“浓淡相间、刚柔并济”的艺术特征。作曲家在音色音响方面的构思与组织,对于促进当代民族管弦乐队的创作也具有颇高的参考价值和实践意义。