从数理预案、建构和陈述方式诠释中透视音乐的写意内涵

——以高为杰当代民乐室内乐《山居》创作路径详解为例

2019-10-14○魏明

○ 魏 明

《山居》是作曲家高为杰应《意象·净土》音乐会项目①余义林:《“意象·净土”音乐会彰显民族特色》(http://www.chinawriter.com.cn/n1/2016/0706/c404003-28530133.html),2016年7月6日。报道如下:“6月26日,由中国音乐学院、北京和景文化古典音乐研究中心、中华诗词研究院共同主办的‘意象·净土’民族管弦乐原创作品音乐会在国家大剧院音乐厅举行。这是一次由音乐家、文学家、史学家共同打造的民族音乐新作展演,也是中国民族管弦乐创作的一次探索和创新。……此次音乐会的主创人员在民族文化的厚土中打了一口音乐的‘深井’,从国人熟知的文学意象中提炼出经典民族情怀,创作出《山居》(作曲:高为杰)、《古调》(作曲:瞿小松)、《月下独酌》(作曲:刘长远)、《咏莲》(作曲:高平)、《桃花源》(作曲:杜咏)、《净土》(作曲:谢鹏)、《江南》(作曲:王燮)等7部主题相近又各有千秋的新作(作曲家姓名为笔者添加)……‘意象·净土’民族管弦乐原创作品音乐会由张尊连担任项目主持人,王燮担任总策划,已被纳入2015年‘国家艺术基金资助项目’。”之约,为箫、笙、竹笛、琵琶、二胡、古筝和打击乐乐器于2016年创作完成的一部当代民乐室内乐作品。

作曲家以唐代山水田园风格五言律诗《山居秋暝》作为灵感来源②作曲家本人在“2017作曲理论学科建设国际高峰论坛”的讲学中以及在接受媒体采访而介绍该作品时讲到:“应《意象·净土》音乐会项目之约我于2016年创作的民乐室内乐《山居》灵感来自王维《山居秋暝》诗:空山新雨后,天气晚来秋。明月松间照,清泉石上流。竹喧归浣女,莲动下渔舟。随意春芳歇,王孙自可留。”,通过点线相衬式“极简的风格③引于乐谱首页的乐曲说明。”,传递出“人在此种自然环境中心无羁绊的沉思冥想④引于乐谱首页的乐曲说明。”,因而作曲家在创作时弃用以往的“非八度循环周期人工音阶⑤“非八度循环周期人工音阶”是作曲家于上世纪90年代所经常使用的一种音高技术手法。关于该技术手法的详细介绍参见卢璐的《在传统与现代之间的踱步—高为杰的非八度循环周期人工音阶理论》一文。《中央音乐学院学报》,2006年,第4期,第32-39页。”等音高手法,探索以严苛的数理建构思路,为音高和时长设定“预案”,并通过“镜头化”的“静—景—静”三个部分,使音乐陈述过程中引发听众对“写意山水”的画面联觉。

笔者在聆听该作品时,虽可以领悟作品中的“写意意图”,但却无法捕捉到其中的数理逻辑及其组织思路。回顾聆听过程,实际上在聆听反馈中所获得的“写意”认知,是通过音乐在“静—动—静”的陈述过程中,由基于句法形式下的调式调性、协和程度、音色方案,以及织体形式和音区音域等等结构要素共同作用传递出来并被接受的。也就是说,《山居》这部作品中的“写意内涵”实际上是通过音响效果这种“信息”,在陈述过程中传递出来并被理解的⑥这种接受认知与彭峰在《什么是写意?》一文中对于写意这一概念的阐述相契合。在彭文中,作者在从广义的艺术角度来阐释“写意”这一概念时认为,“……中国艺术中的写意,不是表达之外的意,而是表达之中的意,是在表达之中生成的意”。《什么是写意?》,《美术研究》,2017年,第2期,第21页。。可是,从分析视角进一步探讨音响陈述方式时却发现,其音高、时长等音响的构成载体,均被一套严谨而近乎苛刻的数理规则所限定。在此限定下,又影响到句法陈述方式、音色布局、调式色彩等结构因素并反作用于音响效果。这样,对于该作品便会形成“写意内涵”是由“音响陈述”所实现,“音响陈述”又是被“数理规则”所制约的一种从“写作目的”到“实现手段”的认知逻辑。同时,这一思考过程也厘清了“写意内涵”在《山居》这部作品的技术构成载体,即,基于音乐句法形式和各种结构要素下的音响陈述方式。

鉴于此,本文先从作曲家创作思维入手,阐释作品的整体结构及其与作曲家创作意图之间的关系。然后,以数理思维写作的第一个部分为分析重点,阐述该部分的数理构建原则及其运用方式。最后,基于作品的陈述方式,尝试通过听觉分析⑦对于训练过的耳朵而言,当听到一段音乐后,便总会在陈述过程中“不自觉的”去搜集其中各种结构要素,思考其所具有的各种结构作用以及相互关系,并于不断回想中获得作品的最终印象,以寻求理解作品。因此,听觉分析在这里可理解为是以录音资料或现场音像为媒介,基于句法形式和结构要素关系的技术性听觉认知。来诠释作品中的写意内涵,在归纳和总结《山居》创作路径的同时,为有意了解此类作品的分析和研究者提供个案参照。

一、《山居》整体结构及其与创作意图关系分析

该作品从唐代五言律诗《山居秋暝》的结构特点及其所描绘的意境中获得灵感,并将其用于设计作品的整体结构和音乐的陈述语汇。

五言律诗简称五律,共四联八句,计四十字,第一至第四联分别称为首联、颌联、颈联和尾联。除此形式规范之外,其内部构成亦有严苛的规则限定⑧其内部构成有着较为繁复的规则限定,如,对仗要求为“颔联和颈联必须对仗,首联和尾联可对可不对”,“第三句和第四句、第五句和第六句必须对仗;平仄限定须按照特定的格式,只能于固定的位置押平声韵;节奏形式则要求是严格的两个双音步加一个单音步,并且单音步只能出现在句子的中间或者末尾,不能出现在开头,两个相邻双音步的平仄必须相反”等等。摘自潘善祺:《诗体类说》,上海:上海古籍出版社,2011年,第98-106页;陈伯海:《唐诗学引论》(增订本),上海古籍出版社,2015年,第150-166页。。在一首优秀的五律诗歌中,除了要符合上述数理及工艺性限定之外,其本身还必须格调高雅而富于艺术境界。《山居秋暝》的首联写“境”,颌联写“物”,颈联侧重“人”,尾联侧重“情”。全诗在起、承、转、合的结构安排上,以由远及近的叙述手法,从外在的环境写到内心的抒怀。从诗中画的角度可将诗歌概括为三个意象,即,前两联勾勒出的客观景物、第三联描写的欢愉人物和最后一联所表达的诗人情志。

作曲家参透此诗并与之共鸣⑨作曲家在乐谱首页写到:“山居的景物与生活,既是极简又是丰富的,让人进入所谓天人合一宁静致远的境界。这里当然有山水环抱的意象联想,但更着重表现的是人在此种自然环境中心无羁绊的沉思冥想。……中段的音乐有所对比,从内心沉思中跳出,听到远处竹林中浣女们传来的欢声笑语……”,将从诗中严苛的规则中获得的启示,转化为数控式的音乐构建方式,并以“镜头化”方式呈现诗中意境,形成如下结构(见表1):

表1 《山居》整体结构图示

作品第一个部分建构于数理预案及组织方式基础之上,以散板引子—陈述主体—散板尾声三个部分布局而趋于完整独立。其中,陈述主体部分又根据音色布局及数列安排等,以起、承、转、合四个阶段构成有机整体。这样,作品第一个部分通过点状织体与绵长的多线条相间,以慢速陈述出一个静态的画面。作品的第三个部分与第一个部分为再现关系,结构原则和表现内容相同,只是细节有些许变化。

作品的中间部分与诗中“动态”情景描绘相关,因改变了结构方式和陈述手法,而与两端形成鲜明的对比,表现为:第一,不再使用数理逻辑式的建构思路,音乐语汇改为以竹笛和琵琶两件乐器,通过片段化旋律线条与古筝的伴奏织体相配合的“主调化”陈述方式。第二,节拍条件改为拍,增加了活跃的因素;调式色彩转变为E宫系统,增加音乐的明亮程度。第三,仍然使用“散板—入板—散板”式的布局而使得该部分依然是一个完整的意象。

综合上述,作曲家以再现三部性的结构布局来对应诗歌中的三种意象,将“数理思维下的多线条陈述”和“主调化的旋律加织体表达”这两种音响用于音乐形象的静—动对比。接下来,将解析该作品中的数理预案及其运用方式。

二、时长、音高的预案原则及运用方式详解

1.时长的数理预案

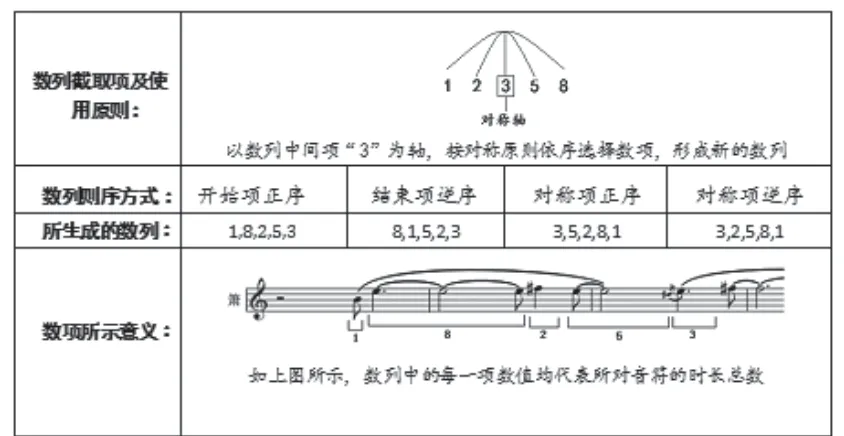

作曲家以斐波拉契数列的前六项数值(1,1,2,3,5,8)为数理依据。在运用该数列时,去掉重复项“1”,以中间数值项“3”为轴,按对称原则依序择取数值(表2第一行所示)。这样,在对称原则下,原斐波拉契数列共生成“1,8,2,5,3”“8,1,5,2,3”“3,5,2,8,1”和“3,2,5,1,8”四种新的数列(表中第二、第三行所示⑩表中顺序方式说明如下:从左到右依次选择数值为顺序(1,2,3,5,8),反之为逆序(8,5,3,2,1)。按顺序方式选择数列时,其第一项为开始项(数值“1”),最后一项为结束项(数值“8”)。),而这四种重构后的数列则被作曲家用于表述作品中的时长,如表2中第四行所示。

表2 作品的时长数列设计方式分析图表

第四行“旋律”片段中每一个发音点均以八分音符长为单位,计算其时长:第一个发音点(b1)为1个八分音符,第二个发音点(e2)共占8个八分音符长度,第三个发音点(#f2)为2个八分音符,第四个发音点(e2)为5个八分音符,第五个发音点(e2)的时长为3个八分音符。将其时长数值连续,刚好构成作曲家所重构的数列“1,8,2,5,3”。如此,音乐中每一个音符的时长便都被上述四种数列所严格控制。当使用重构后的数列对音乐进行“延展”时,则依照“轮转换序”原则,见表3分析。

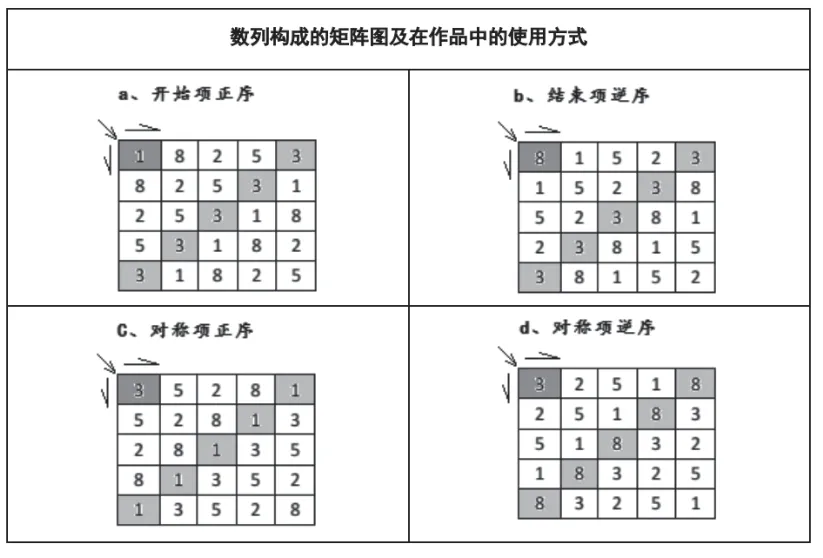

在表3的a、b、c、d四个矩阵图形中,每一个矩阵的最上方一行分别为重构后的斐波拉契数列。

表3 作品中时长数列矩阵图示

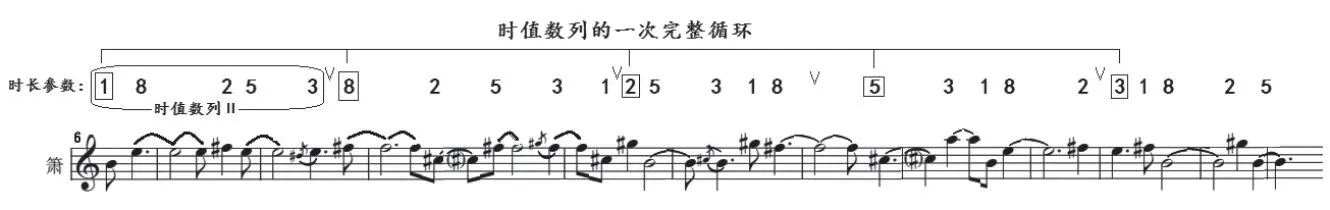

以图a为例,其第一行数列为“1,8,2,5,3”,第二行数列为“8,2,5,3,1”,第二行的开始项数值为“8”,是第一行数列的第二项,第二行数列的第二项为第一行数列的第三项……每两行数列间的关系均以此类推。再从纵向来看,该矩阵的第一列为其横向的第一行数列。由此表明,在按照轮转原则使用数列时,每轮转五次为一个完整的循环,第六次轮转则又回到开始数列,下面结合作品实例来说明。例1截取于作品第6—18小节,是“箫”声部以完整形态出现的旋律线条。

例1 作品的时长轮转关系分析图示

如计算出每一个发音点的时长数值,并以每五个数值一组概括其数列关系,则:第一组数列为“1,8,2,5,3”,第二组数列为“8,2,5,3,1”,第三组数列为“2,5,3,1,8”,第四组数列为“5,3,1,8,2”,第五组数列为“3,1,8,2,5”,由此完成一次“完整循环”。

需要说明的是,“轮转换序”原则只用于构建作品中的横向时长,每一次或两次完整循环,便意味着作品中某个声部横向线条的结束。基于时长预案,便可据此进一步分析作品的音高预案及构建原则,见例2。

2.音高预案及数理建构

例2是作曲家创作之初的音高预案分析图示。第一行谱例中所示音高被作曲家本人称之为“母旋律⑪作曲家在上海音乐学院召开的“2017作曲理论学科建设国际高峰论坛”的作品宣讲中所使用的表述形式。例3中第一行图示“音高顺序及调式特征”亦为作曲家本人所使用的分析方式。”。这是因为,以数理思维写作部分中的音高均源于该“母旋律”,其实际为作品的“音高总成”。

例2 作品的音高设计方案及结构分析图示

该“音高总成”内的音高被作曲家按照1—10顺序编号,第1—5号音高合起来构成D宫调域内的“五正声”,6—10号音高合起来构成E宫调域内的“五正声”。在排列每一个调域内的具体音高时,主要按照四、五度方式排序。以第1—5号音高为例,其中,第1—4号音的排序方式是,b1—e2—a2—d2,至此,构成D宫调域内的“五正声”还差一个#f2,因此,第5号音高只能选择#f2。同理,第6号音高依然使用上四下五度音程关系,因此为b1,形成下续排列。

如将“母旋律”逐级排列予以音阶化(第二行所示),便可分析出“母旋律”的音高设计思路:以前五个音高为原型,观察后五个音高,二者在音阶结构上关系一致。如以前后两个五音列的开始和结束音b1为轴,将第一个五音列倒影,可得出b-#g-#f-e-#c五个音高。恰好与第一个五音列为倒影逆行关系。

再将“母旋律”中的音高按照作品中的最小句法方式,以4个音高为一组(例2第三行所示),依序选取并抽象其音高内涵,则每一个四音组中均包含具有五声性特征的音高集合。这表明作曲家所设计并排列的“母旋律”并非是以某种地方性的音调作为基础,他如此排序的目的在于,保证音高连接时的五声性风格。

综上,可将“母旋律”理解为作曲家先设计出一个五声性的旋律片段,而后,将其做倒影逆行得出另一个五声性旋律片段,然后,以对称轴分别为起、始音高,按照四、五度原则顺序排列而成。在作品中使用这些音高时,则依据“求和原则”,现举一实例来说明,如例3所示。

例3 作品中音高生成方案分析图示

如图b所示,第一个音高b1的音高序数为“母旋律”中的第一号音,该音高所对应的时长参数也为“1”,此时,将该音的“音高序数”相与“时长参数”相二者取“和”,则得数为“2”(图中箭头所示)。再将得数“2”作为下一个音高的序数,与“母旋律”中所示的音高序数相对应,则该得数所对应的音高为e2,这时便将e2作为旋律第二个发音点的音高。按此原则继续演算,则第三个音高序数等于音高序数“2”与时长参数“8”之和,再以得数“10”作为下一个音高的序数与“母旋律”中的序数相对照,则其对应的具体音高为#f2。如此,便可以类似“填空”形式依次得出每一个具体音高,从而完成旋律线条的连缀⑫在依照“求和原则”进行旋律连缀时,因“母旋律”序数最大值为“10”,因此,所求得之“和”的最大值只能为“10”。倘若,时长数值与音高序数相加大于“10”时,则以“10”为基数被该数值减去即可,其计算原则类似于音级集合理论中以“12”为模的计算方式。同时,在上述“求和原则”下所得出的每一个具体的音高都是准确计算,因此横向旋律中的音高具有唯一性。并且,作曲家在作品中使用每一个具体音高时,不更改其在“母旋律”中的音区位置。如,母旋律中第二号音高为小字二组的e2,在运用该音高时,则严格保留该音高的音区特征。。在“求和原则”下,便可以将作品中每一个声部的旋律线条以“表述谱”方式列出,如表4所示。

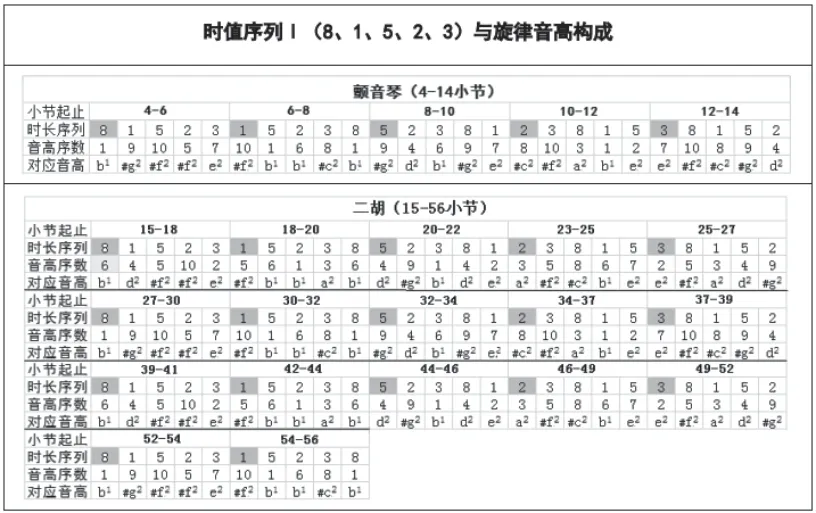

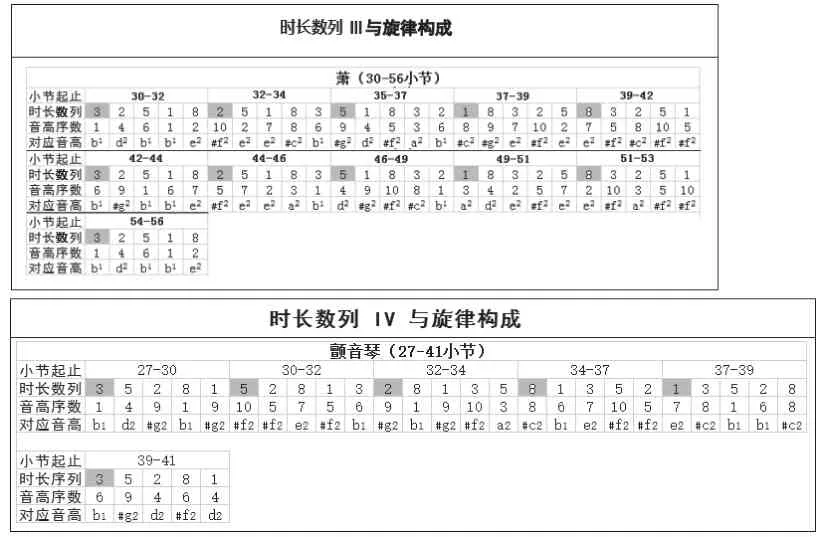

为了论述的方便,表4中将重构后的数列,按其在作品中的出现顺序分别命名为“时长数列Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ”。以表4a为例,其反映出的信息是:所使用乐器(颤音琴)发音点的“时长数值”“音高序数”“音高与音区”和“求和原则”下的数理生成关系。还包括每一个“重构数列”及其“完整循环”所对应的小节起止数。因此,根据“表述谱”也可以较为准确地还原出作品的乐谱。

需要说明的是,在根据“求和原则”计算音高时,当时长数列的起始音高序号发生变化时旋律音高也会随之改变,从而形成不同的旋律线条。如,同样构建于时长数列Ⅰ的二胡旋律,由于是以“母旋律”中以第六号音高作为起始音高,从而形成“新的”旋律线条⑬从该声部的小节起止可以看出,二胡声部大约占42个小节的长度,如以一次轮转12小节计算,则42个小节可轮转3.5次,当出现多次轮转时便呈现一定的规律。因为时长数列是由5个不同的数值构成,且每一个数列中均有5个发音点,于是,时长数列完成一次轮转共计25个发音点。所以,时长数列以“25”单位形成重复。又因为,“母旋律”中共有10个不同音高,所以当10个音高与25个发音点相配合完成轮转时,便会以二者最小公倍数“50”作为单位开始重复,由此形成更高一个级别的循环。以二胡声部为例,15-27小节为时长数列的一次完整轮转,有25个发音点,27-39小节中也有25个发音点。观察发音点所对应的音高,二胡声部第39-52小节所示音高刚好是第15-27小节的完全重复。同理,第52-56小节的音高刚好是27-32小节音高的完全重复。虽然52-56小节是不完整轮转,如依照“求和原则”继续计算至完成轮转为止,则其所得音高与27-39小节所示音高相同。由此表明,音高数“10”与发音点数“25”相结合,二者以最小公倍数“50”为单位,形成更高一个级别的循环。。

表4a 时值数列Ⅰ在作品中的运用方式分析图表

表4b 时值数列Ⅱ在作品中的运用方式分析图表

表4c 时值数列Ⅲ、Ⅳ在作品中的运用方式分析图表

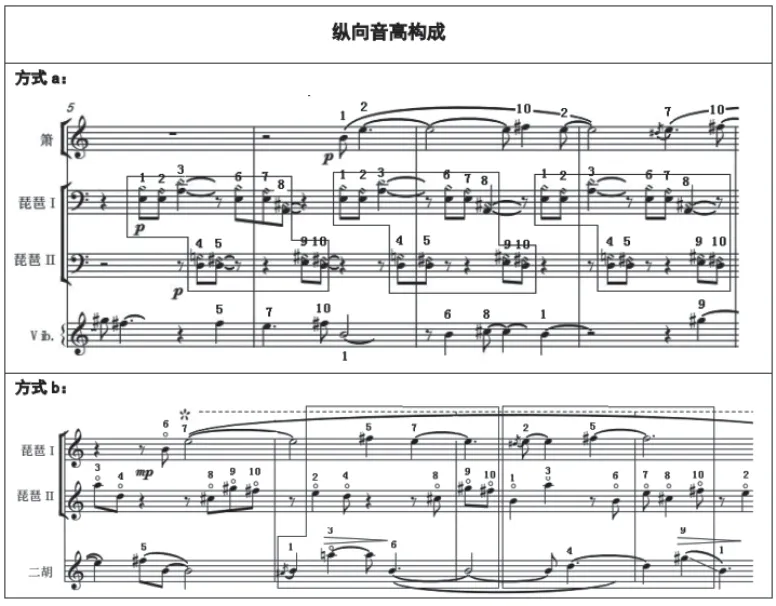

从上述分析中可以清晰地看到,作曲家在创作之初,事先对作品的音高和时长这两种结构因素做出预案,并设置了相互生成的数理关系法则。很显然,二者中时长数列是更为重要的结构因素,用于统领作品,而音高设计方案则是用于主导作品的“五声性”风格。然而,对于纵向音高的构成思路,则是依“母旋律”中的音高排序,以八分音符为单位,于不同层次依序用于织体层面,形成节奏律动。在为演奏提供律动参照的同时,与线性旋律线条形成节奏对比。在此思路下,有两种不同的写作方式,如例4所示。

例4 作品纵向音高构成方式分析图示

在图示a(截取自5-8小节)由方框所标记的三个片段中,琵琶Ⅰ和Ⅱ以节奏交错方式,使得每一个八分音符处均有发音点。观察其内部由数字1-10所表示的音高,均是将“母旋律”中的音高按序依次使用。这样,在4/4拍记谱下,便会形成一个占有5拍长度的律动织体。由于该律动织体是从小节的第二拍进入,固定循环,因而形成一个“独立”于旋律之外,类似于“帕萨卡利亚”式的织体层次,为“无律动”的旋律声部提供律动依据以方便演奏。

观察图示b(截取自18-21小节),琵琶Ⅰ和二胡声部所演奏的是依“求和原则”生成的音高线条,琵琶Ⅱ声部为“填写”的织体层次。其“填写”原则依然为:在律动上“保证”每一个八分音符处均有发音点出现,以“母旋律”的一次完整陈述为单位。只是在具体填写时,“避开”已经出现于旋律声部的音高,将未出现过的音高用于填空。如例中第2小节方框内所示,二胡声部和琵琶Ⅰ声部中已经出现的音高分别为母旋律中的第1、3、5、6、7号音高,如若按照1-10号音高一次完整出现为一个单位来计算,还缺第2、4、8、9、10号这五个音高,于是,这五个音高便按先后顺序填写于琵琶Ⅱ声部,由此,每一个音高也具有唯一性。当声部增多时,则按上述方式将“填写”交替于不同声部之中,这种填写方式贯穿于作品第16-56小节中。

如从纵向音高构成角度来看,则上例中图示a和b所示部分的共同特点是,每五拍均为一次“母旋律”的完整呈现。这样,从理论上来讲,每一个纵向单位均形成一个完整的“10音集合”。

上述时长、音高的设计预案及运用原则,直接作用于结构要素而影响到句法陈述方式,从而在音乐陈述过程中传递出“安静”的效果,引发联觉。由此,便需要对音乐的陈述过程做出听觉诠释。

三、基于音乐要素和句法陈述方式下的写意内涵

音乐的开篇,可以明显听出引子(1-4小节)的作用在于,通过音色及音高的转接为整部作品营造安静的氛围。

如例5所示,非乐音乐器音树,作为高频音色以滑奏形成散板式的效果。在滑奏结束的同时碰铃以高频点缀,二者结合起来形成具有幻想式符号意义的第一层听觉认知。而后,马林巴的点状高频音色承接碰铃的点缀,将噪音转接至具体的音高。在第五小节处,马林巴以高频出现的音高与琵琶声部的点状泛音织体连接,完成律动由散板至入板转接,同时,还完成了无具体音高到有具体音高的转接,形成第二层听觉认知。第三层听觉认知是,点状形态的马林巴音高和泛音形态的琵琶音高相结合,形成既有五声性色彩,却又无法明确具体调式的空灵音效。

这些结构因素在陈述过程中结合起来,在由散板到入板的律动变化中完成音高及音响色彩的过渡,为主要旋律声部的出现做出了“意境”铺垫。

第六小节起,线性旋律开始陈述,形成点线相间的陈述方式。此时,音乐意境转由线性旋律在陈述中完成,而点状织体则转为“幕后伴奏”。

例5 作品音色、音高转接分析图示

值得注意的是,这里的点状琵琶泛音和马林巴织体,由于句法因素以及纵向声部间相互避让和填充,在听觉上规避了4/4拍记谱下的强弱规律循环,只是提供了以八分音符为单位的均匀律动。同时,于每小节强拍以高频音色出现的音树和碰铃,又均具有“软性”特征,也无法形成规律的强弱律动,因此,从织体层面而言,其目的在于“点状均匀律动”和“软性色彩铺垫”,这便为“散文式”线性旋律陈述提供了技术和风格上的准备,见例6分析。

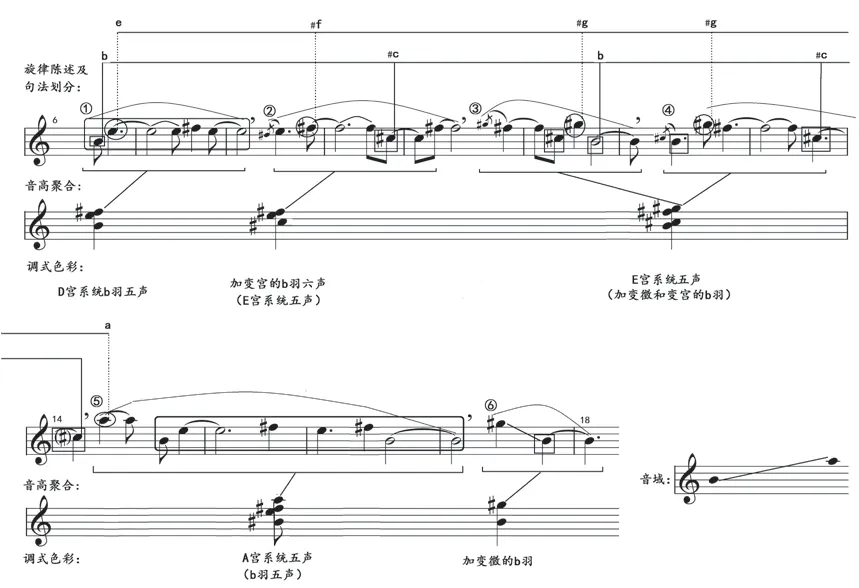

例6在分析时省去了织体,只保留了旋律声部。构成该例的两行五线谱,其上方是箫声部的完整“旋律”。作曲家根据乐器的演奏特点及音乐的句法走向,将该旋律划分出六个小的短句,分别于乐谱上方以圈内数字形式标记于每一个短句的开始处。下方五线谱所示内容为每一个短句内的音高聚合,并标记出每一个短句的调式色彩。

例6 句法方式下的结构要素陈述方式分析图示

其次,该散文式旋律在小七度音域内起伏,且音高之间也并非是按照传统的旋律构成思路以逻辑方式生成⑭关于该作品旋律的音高构成方式详见例3分析。,没有必然的序进关联,因此,该旋律在陈述过程中并不形成“逻辑式的张力”及“动力式的展开”。这种非逻辑式陈述之目的自然不在于呈示出一个“主题”,其本质是使得一个个小短句形成一种风格统一的“小意象”连缀。

将每一个“小意象”之内的音高聚合,则六个短句均为五声性音响结构,这便从音高连接和音响统一性上为“安静的氛围”提供了风格上的保障。同时,这种线性句法连缀,在八分音符为单位的匀速点状织体和打击乐音色衬托下显得更加安静。

最后,调式色彩在b羽五声调式的基调下,通过运用偏音使其内部色彩更迭。这与散文式律动和色彩性织体等陈述因素相配合共同营造了作品“静”的意境。

具体来说,第一个短句中的音高进行(b-e-#f)可以清晰地听辨出其b羽调式,倘若在第二个短句中有b羽五声之外的音高出现,便会产生调式的“跳出”感,从而形成调式色彩的变化,而产生听觉上的新鲜感。在第二个短句的末尾处,由于#c音高的出现,使调式具有b羽六声的色彩,并倾向于E宫系统。短句三在开始处承接b羽六声,由于结束处#g音高的出现,再配合之前出现过的#c,调式色彩随之转变为E宫调式领域,第四个短句则使听觉认知于E宫五声系统。第五个短句因其开始音高为A,使得E宫的听觉认知发生偏移,但随后出现的音高b-e-#f则又将听觉拉回b羽五声。短句六的结束长音虽然稳定了b羽调式,但由于出现了#g而使其具有加变徵六声的效果。因此,整个旋律通过#c和#g两个调式偏音的运用,使得调式色彩逐步过渡形成听觉变化。

巧合的是,将该旋律每一个短句中重要的或者是引起调式色彩变化的音高连接,如图中连线所示,则可以听出其旋律中e-#f-#g-a-b上行的走向。沿此思路进一步探究,恰好帮助听觉从形态上将六个短句之间建立起关联。如以首次进入听觉识别系统的第一个短句为参照,将其构成轮廓—上行纯四度跳进加大二度的级进(b-e-#f)假设为一个听觉认知符号,则该符号在第9小节最后一个音高(#c)、第10小节第二个音高(#f)和该小节第三个装饰性音高(#g)的进行中(#c-#f-#g)形成听觉上的模进;在第五个短句中几乎以“原样”出现(b-e-#f)⑮如从视觉角度来分析六个短句之间的音高关系,以第一个短句为参照,则第二个短句是其不严格的逆行,第三和第四个短句为第一个短句中跳进因素的扩展,第五和第六个短句为第一个短句的回顾和结束。因此,六个短句便在陈述过程中形成了起(短句①)—承(短句②)—转(短句③和④)—合(短句⑤和⑥)的布局。然而,由于该旋律散文式的陈述方式和非对称且不规则的句法关系,会导致上述起承转合的分析结果得不到听觉的支撑。,该符号得到了再次肯定。这样,听觉系统反而会筛查出第一个短句的轮廓并强化对其的认知,进而将其接受为具有“主题”意义的片段,并在随后的音乐陈述中做出听觉搜寻与认知。如此,当主要旋律声部进入后,音乐意境的刻画便在旋律陈述过程中通过听觉认知符号得到延续。这种延续关系从下例中可以清楚的看到。

例7是作品第一个部分的缩谱。在缩谱时,为了更加清晰地呈现声部间的进出关系和每一个声部的旋律音高,从31小节起,位于中间声部的箫,以低八度方式记谱,其实际音高为高八度。在省去了织体的同时,还省去了琵琶的轮奏演奏技法标记和每一个声部的句法划分。

例7 作品第一个部分旋律陈述方式缩谱

例7续

从每一个声部的音高和总体音域来看,各声部几乎以重叠的方式集中于b1-a2的小七度范围之内,再结合前文中对于音高生成原理的阐释,可以的得出:该作品的主要旋律虽然以三个声部陈述,也是按照对位式的声部关系来处理每一个声部的进出,然而在纵向上却并不存在传统对位写作中的音高原则,三个声部间只是音色和演奏法的陈述、转接和混合等作用。

从听觉认知而言,以冷色调开始的箫声部陈述出旋律中的“听觉认知符号”,而后,二胡声部以对比音色和新的音高材料参入其中。此时,二胡音色在走向前景的同时,声部的句法关系开始模糊。从18小节开始,以轮奏音色出现的琵琶声部演奏“听觉认知符号”,使其走向前景,从此处开始,声部的句法进一步模糊,听觉所认知到的是,线性长音对于“听觉符号”的装饰。由此,听觉系统便开始了对于“听觉认知符号”的检索。随着之后该符号的每一次出现,听觉系统便会形成“听觉符号陈述”—“对听觉符号的延长”—“听觉符号陈述”—“听觉符号的延长”……这样一种认知。在认知的延续过程中体察到音色由冷色调的箫单声部陈述—二胡+箫的二重奏—琵琶轮奏音色+二胡拉奏的二重奏—琵琶+箫+二胡的三重奏的这样一种渐变式布局。此时,再回过头来分析乐谱,由于旋律的音高间没有“序进”关系,又集中于一个狭窄的音区,则可总结出这里的旋律是以“静态”方式,通过音色、演奏法和声部薄厚等变化,形成一种线性绵长音响。

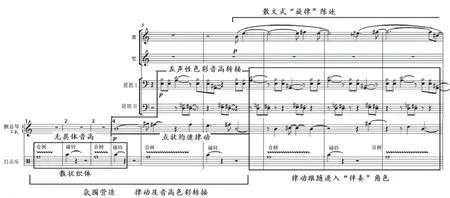

这种绵长的线性音响正是通过“散文式”的旋律在狭窄音域内、于固定音区陈述,并与点状织体和软色彩性打击乐音色相配合,再通过调式色彩渐变等结构因素共同作用,才完成对于作品“安静”意境的营造。如将上述听觉分析过程予以归纳,便可以总结出作曲家对于整体音响效果的技术构思,见例8。

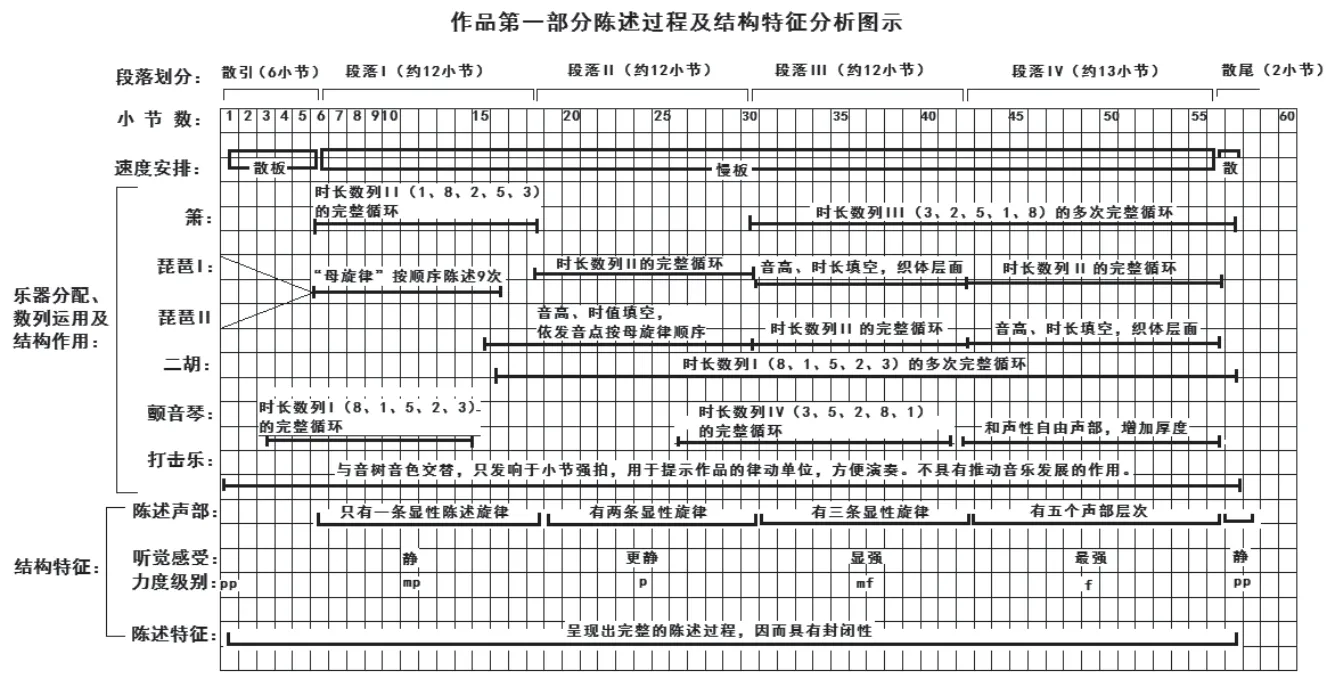

例8 作品第一部分陈述过程及结构特征分析图示⑯例8是作品第一个部分陈述过程的抽象化表述。该图示从上到下包含三个层次的信息,其中,“段落划分”“小节数”和“速度安排”这三项为一个层次,用以表明作品中的表述参数;“乐器分配、数列运用及结构作用”一项是最为核心的层次,用以阐明作品中旋律和织体的布局思路及时长数列所呈现出的结构作用;最后一项“结构特征”是用来表明作品该部分所呈现出来的听觉效果。

观察例8,作曲家在散—入—散的速度安排下,通过声部和音色的叠加使音势在“自然生长”过程中逐渐变强而后消逝,从而形成封闭的整体。对于音乐的“自然生长”,则主要通过“重构数列”数列在“配器”思路下来实现的。即,作曲家在创作过程中将所使用的乐器分为“吹奏”“拉弦”“弹拨”和“色彩”四种音色,在使用时将音色配置给结构作用各不相同的“重构数列”,通过音色转接、混合实现音势强弱变化。

具体来说,以时长数列Ⅱ(1,8,2,5,3)为基础所承载的旋律线条及音色,以“显性”方式出现于前景中,且以“完整循环”的状态,几乎以每12个小节为单位而贯穿于始终,因而具有“主题”的意义。以时长数列Ⅰ(8,1,5,2,3)为基础所承载的旋律线条和音色,先以“隐性”方式陈述于颤音琴声部,而后走上前景,在二胡声部以“显性”方式陈述,并持续到最后,而实现其“对比”的意义。以时长数列Ⅲ(3,2,5,1,8)为基础的旋律,则在第三个段落中以“显性”方式直接陈述于萧声部,其“对比”的意义清晰,时长数列Ⅳ则用于色彩性乐器中,以隐形方式增加织体的色彩。因此,四个时长数列所构成的旋律,在使用中形成了“主题”“对比”“色彩”三种不同的作用。从音色方案来看,作曲家以萧+琵琶作为“主题”音色,而琵琶音色最为突出;以二胡+萧作为最重要的“对比”音色,并强调二胡的长线条持续;颤音琴和闲置时的琵琶则作为最主要的“织体”音色,用于律动;碰铃和音树只作为色彩性方案,于强拍发响并贯穿于始终,一来提示强拍,二来营造“安静”氛围。

从技术构成角度来讲,该作品的第三个部分与第一个部分的数理建构及运用原则相同,因此,音响陈述方式也大抵相同。第二个部分则以主调化的写法,通过将短小的旋律片段以不同音色转接于不同声部间,以此来增加音乐的动感。

结 语

综上所述,《山居》这部作品中的三部性结构思维、对位化的声部陈述方式、对乐器进行功能分组和音色配置、以及将音乐分为旋律陈述、织体伴奏、色彩对比等不同层次的写作手法,显然是来源于西方传统音乐。其音高和时长的数理预案、建构原则、运用方式则明显受启发于西方自经文歌创作以来的“等节奏”技术和音级集合思路。尤其作品中“母旋律”的使用方式是受启发于意大利作曲家贝里奥(Luciano Beri)第二交响乐第二乐章的研究心得⑰这一点从高为杰发表于《音乐创作》的一篇介绍贝里奥(Luciano Beri)交响作品《哦!金》(O! King)的文章中可以判断出来。在这篇文章中,高为杰介绍了贝里奥以“绝对旋律(absolute melody)”的技法来控制声乐部分的音高,并且分析了贝里奥在作品中对于音高和时值的使用方式。。但是,从这部作品中也可以看出作曲家高为杰在中西调性音乐内在区别中找到了二者表现力差异,使其服务于写意意图。

第一,在横向音响方面,以规避具有明确调式意义的“五声性”音高材料,通过“意象连缀”形成“泛五声性”的音高色彩,用于拓宽音乐的表现力;以数理生成式的横向音高连接替代西方传统旋律构建时的逻辑性生成思维,同时,将旋律以“散文式”的陈述方式,辅以不规则句法,并将音域控制在狭窄范围内,为营造“写意”氛围做出技术支撑。

第二,在纵向音响上,尽量避免西方音乐中具有支撑和共鸣意义的“低音加和声”式构建手法,通过在相同音区叠加高频旋律和使用具有高音频色彩的打击乐等方式来对应“空灵”意境。

第三,在结构上,将具有再现关系的“功能化”段落连接,改以“镜头化”的完整意象,以对应诗中意境。

可以说,在中国作曲家越来越能找到自己的音乐语言及其实现方式的大背景下,作曲家高为杰在自己的认知范围内,以其擅长的数理结构思维方式,为调性音乐语汇与古代诗歌相对应的写作做出了有益的尝试。