侗族乡村旅游景观营建中的文化传承

——基于符号学的启示

2019-10-11曾慧珠申灿玉

□林 轶 曾慧珠 申灿玉

[内容提要]民族地区的乡村景观是文化传承的载体,对乡村文化的延续具有重要作用。文章以侗族地区为例,以景观符号学为理论基础,尝试从景观符号学中的能指、所指以及符号系统中的符号生产者、符号编码者和符号消费者之间信息传递等方面构建文化传承机制,旨在为民族地区的乡村文化传承提供指导和借鉴。

一、引言

“景观”一词最早出现在希伯来文本的《圣经》旧约全书中,是一个视觉美学意义上的概念。19世纪初,近代地理学创始人Von.Humboldt将“景观”引入他所涉猎的领域——地理学。20世纪初,Troll将景观概念引入生态学。而景观作为“人类文化和精神的环境载体”,被赋予文化内涵是在80年代中后期,这一时期景观的文化含义与人文价值成为其内在价值的最重要标准。因此,景观与文化之间存在一定的联系。从另一层面来讲,文化的出现和传播是人类活动的结果。正如卡西尔所述,人是符号的动物,其典型特征在于可以创造和使用符号,人类社会中的神话故事、宗教信仰、科学艺术等文化现象都是人创造和使用符号的活动的产物[1]。MacCannell也印证了卡西尔的观点,进一步提出每个景观或景点都是由一系列象征性的标识物所标志出来的,旅游吸引物其实就是符号[2]。综上所述,景观、文化和符号三者之间是相互联系,相互依存的,具体表现在:景观是叙述自然和表达地方文化的符号,文化是以符号形式存在的意义表达,符号是人类进行文化创造和文化传承的一种实现途径,人类在创造文化的同时,符号系统也随之出现[3]。因此,笔者以符号学为切入点,研究景观和文化具有一定的理论基础。同时,结合当前民族地区景观营建的实践结果可以发现,景观符号的“能指”部分是大家关注的重点,而“所指”和“意指”经常被忽略,从而导致视觉形式的美化、乡村景观的“化妆运动”比比皆是,乡村的人文景观、地域传统文化、民族特色文化面临着湮没的危险。因此,如何从符号学的视角研究景观营建中的乡村文化保护和传承具有重要意义。

二、文献综述

现代符号学的代表人物有两个,一个是瑞士语言学家索绪尔,另一个是美国逻辑学家皮尔斯。索绪尔认为符号是“能指”和“所指”的综合体。“能指”是形式、是载体,“所指”是内容,是思想和意义。皮尔斯则认为“能指”和“所指”之间存在一个结合关系,这个关系就是“意指”[4〗〗。而首次将符号学的思想引入旅游研究领域的是美国旅游景观学家Dean MacCannell(1976),他提出了旅游景观的符号意义,认为旅游吸引物的符号产生过程就是景观的“神圣化”过程[5]。Culler(1981)在此基础上,指出旅游者在旅游过程当中体验到的景观本真性并不是来自旅游对象物的原初性或真实性,而是这些对象物被看作了本真性的符号或象征物。Nelson Grabur(1983)同意Culler观点,认为人类在其行为和活动上赋予的一定符号意义的倾向是旅游的根源所在,旅游的符号内涵、文化意义以及旅游地的文化表征研究相当必要。1996年,Urry以符号学为基础,提出了一种新的理论——“旅游者凝视理论”。他认为凝视是由符号建构的,旅游者凝视包含了符号的生产和消费,那些具有标志性的符号是我们值得凝视的地方。这和MacCannell的标识物符号理论是一致的。此外,国外学者们还针对旅游行为的符号意义、符号学的研究方法(Johns,Clarke,2001;Markwick,2001;Aitchison,2001;Salazar,Graburn,2013;Andriotis,Mavric,2013)、旅游地的表征问题(Herbert,2001;Atelijevic,2002;Hunter,2008;Hauteserre,2011)等内容进行大量的研究。而国内对旅游符号学的研究起步较晚,主要是对旅游吸引物的象征属性、旅游主体及其消费行为的符号学、旅游客体的符号属性以及旅游地的符号建构进行分析和研究[6-7]。

在景观营建的研究方面,国外偏向于用生态学相关理论进行研究。起初是以“生态设计”理论为指导的研究,后来一些学者以可持续理论为指导对景观营建进行研究。比如G·泰勒·米勒的《营造可持续地球家园的整体设计》 、Peter Melby和Tom Cathcart的《可持续性景观设计技术:景观设计实际运用》 、里埃特·玛格丽丝和亚历山大·罗宾逊的《生命的系统:景观设计材料与技术创新》 等都为可持续景观的营建提供了一些思路。在研究内容上,主要是有关景观设计及规划、景观评价、文化景观营造等方面的研究。在景观评价方面,学者们主要是对景观质量进行评价。在乡村文化景观营造方面,国外较多的是研究文化旅游区景观的营造,强调地区文化在旅游中的重要作用[8-11]。而国内关于乡村景观的研究尚属于初级阶段,研究成果多集中在景观、建筑规划、乡村地理以及旅游学科。研究内容主要体现在以下几个方面:建筑单体的生态策略与技术方法研究(张群,2012;龚恺,2013;欧阳文,2013)、聚落的空间结构、发展演变和转型研究(吴必虎,2004;范霄鹏,2010;张小林,2011;马晓冬,2011;李伯华,2012;车震宇,2012;雷振东,2013)、乡村建造和营建体系研究(王冬,2010;贺勇,2012;燕宁娜,2015;王竹,2017)、乡村社会研究(贺雪峰,2007;熊培云,2011)、乡村文化景观研究(于晓森,2010;郭文萍,2011;赵瑞,2013;郭栋桦,2013)以及乡村旅游景观研究(孙炜玮,2014;于小芳,2016;潘颖,2016;孙志远,2017;张琳,2017;朱晓玥,2017;张炜,2018)

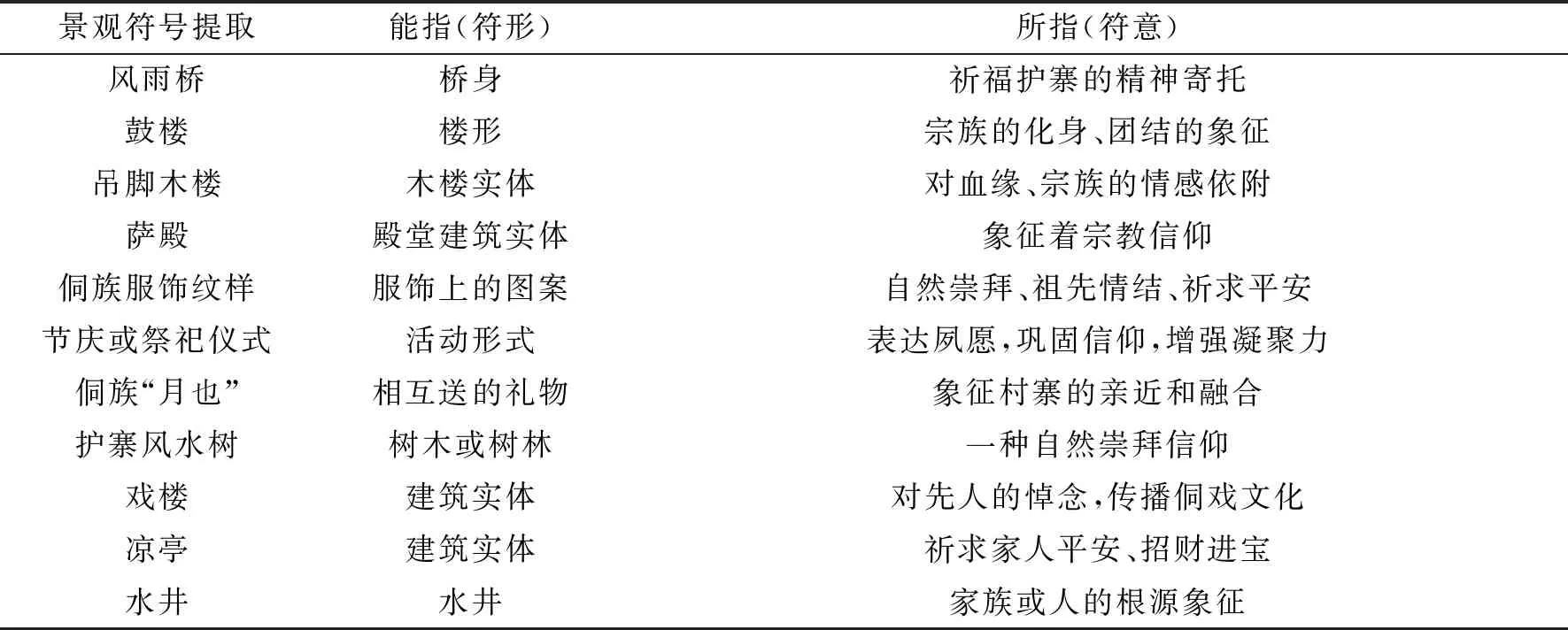

三、侗族旅游景观符号提取

旅游景观符号是对旅游者起到吸引作用和引导功能,并能够找到其“能指”和“所指”的旅游资源以及可以直观把握的符号化了的景物和景点[12]。旅游景观的物质构成或载体是“能指”,所表示的概念或意义是“所指”。因此,不是所有的旅游资源都是旅游景观符号,可以被视为旅游景观符号的旅游资源需要具有以下四个特征。第一,具有标志性或独特性;第二,有一定的科学、历史和艺术价值;第三,具有较强的吸引力和象征意义;第四,可以找到“能指”和“所指”。确认某种旅游资源可以被视为旅游景观符号之后,才可以进行旅游景观的符号化。旅游景观的符号化需要旅游文化主体,也就是旅游地居民的参与。他们需要对自在景观符号加以改造,使其形成旅游景观符号的“能指”,并在此基础上赋予其新的文化内涵,形成旅游景观符号的“所指”。值得注意的是,这种改造需要将自在景观符号作为一个整体,不能分割开来。通常情况下,旅游景观的“能指”很容易被旅游者发现和把握,而“所指”往往比较隐晦,具有深刻的文化内涵,这也是旅游者获得深层次、真实性体验的内在因素。因此,在旅游景观营建过程中,突出“所指”对于文化的保护和传承具有重要意义。

侗族地区,作为西南地区的少数民族之一,有着深厚的民族文化底蕴。侗族人民在适应自然和社会条件的生产生活中,形成了能够反映侗族生活区域的地形、地貌和气候条件以及体现侗族人民生活习惯、风土人情、文化信仰的乡土景观。因此,这些景观具有强烈的地域性和民族特征。其中最具代表性的景观就是侗族的鼓楼和风雨桥。除此之外,侗寨聚落区内的萨坛、护寨风水树、吊脚木屋、戏楼、禾晾等物质文化景观以及侗民的居住、饮食、服饰、宗教、生产生活、民俗活动等非物质文化景观也凸显了侗族民族文化的特色。这些景观均具有一定的符号学意义(如表1)。侗族风雨桥是侗族人民的精神寄托,除了实用功能外,还含有丰富的文化内涵[13]。从建筑地形来看,风雨桥一般坐落在聚落附近的溪流下游,其设计不是完全封闭的,而是一侧呈封闭样,一侧呈半封闭样。采取这种建筑方式的目的是拦截村寨的财气和福气,同时可以起到保护风水的作用。因此,它具有保护村寨安宁、兴旺、富贵等意义符号。鼓楼是侗寨的标志性建筑,由报信的“鼓”、歌堂的“楼”以及议事的“聚堂”共同组成。仔细观察可以发现,村寨的民居基本上是围绕着鼓楼修建,呈现放射状。这与“未立楼房,先立鼓楼”的说法一致。而且在侗族人们的观念中,鼓楼有着镇邪驱害的作用。因此鼓楼是宗族的化身、吉祥、团结的象征符号。凉亭是建在道路两边供游客落脚休息的亭子。侗族的凉亭与我们在一些景区或者公园中见到的凉亭在外观上可能并无差异,但是当凉亭和土地庙结合时,便具有一定的符号意义。侗族人民通过敬奉土地神,祈求家人平安、招财进宝。因此,此时的凉亭就是一种象征平安和财富的符号。戏楼是侗族人展示侗族大歌的场所,也是重现先民生产生活场景的神圣性文化空间。它是一种悼念先人、传播文化的符号。侗族的服饰与其他民族的服饰有些许差异。服饰的纹样比较多样。有龙蛇纹、鸟纹、鱼纹、蜘蛛纹等动物纹样,有太阳纹、月亮纹、星宿纹等景象纹样,还有植物纹样和集合纹样等[14]。每种纹样都是一种符号,可以找到其“所指”。比如龙蛇纹象征着侗族人的祖先情节和祈求保护,蜘蛛纹象征平安、太阳纹象征平安幸福等。因此,侗族服饰体现了侗族人的民族情感,象征着家庭和睦、家族团结等。还有水井也是一种景观符号。它有“源头、来源”之意,意味着家族人丁兴旺、繁荣昌盛。侗族的节庆和祭祀仪式均是通过仪式展演的形式来表达侗人们的某种夙愿以及巩固他们的信仰,增强凝聚力。通过仪式中器物的隐喻性、符号的象征性以及展演的表达性实现实物的交换、文化的交流和空间的贯通。因此这些仪式具有一定的象征意义,属于景观符号的范畴。还有侗族人注重群体之间的感情联络,喜欢交往走动,因此形成了集体走访做客的传统,即侗族的“月也”。礼物是这一交往中的符号“能指”,她代表了侗族人民之间的团结和群体内的凝聚力和氛围。因此,也是一种景观符号。

但是,随着社会生活的变迁,这些景观的实用功能越来越受到人们的重视,文化符号逐渐被忽视。比如现在侗族的鼓楼主要是公共集会的场所,戏楼开始展示现代歌舞,寨门也摒弃了原有的象征安全的符号,成了为拦路迎客而设的场所。因此,在现代的景观营建中,越来越多的现代元素融入侗寨,打破了侗族文化的原真性。因此,在景观营建中应该突出符号的“所指”,赋予景观深刻的文化内涵。

表1 侗族旅游景观符号提取

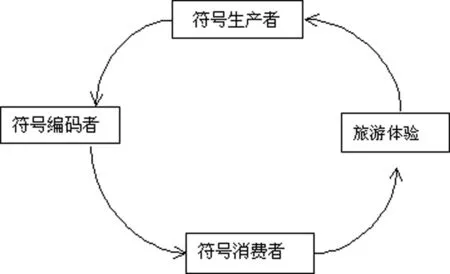

四、侗族景观符号系统的构建与文化传承

一个完整的符号系统应该包括符号生产者、符号编码者和符号消费者[15](如图1)。其中,符号生产者主要是当地居民,符号编码者主要是政府和旅游企业,符号消费者是旅游者。旅游符号建构的过程就是旅游供给方对景观符号的编码过程。而符号意义的诠释是旅游消费者对符号的解码。旅游消费者对符号解码的深浅与符号生产者、符号编码者以及旅游者本身的知识储备均有关系。比如在旅游景观营建过程中,符号生产者和编码者在对该地的景观符号进行表征时,常常用一种类似舞台剧或者舞台表演的形式集中展示旅游地的文化,这种形式虽然可以给游客带来不一样的旅游体验,但是这些体验只是依附于旅游符号的一种外在的简单的表现形式,使旅游者比较被动地将接收到的符号运用在旅游活动中。他们依靠这种方式所获得的体验是象征性体验,所获得的旅游感受也只是对旅游景观符号的表象感受。因此,在旅游景观营建过程中,符号生产者和符号编码者应该尽可能地挖掘符号的“所指”,并通过符号整合和构建,最大限度地向符号消费者传达这些景观符号的深层次意义,让他们体验到当地独特的文化内涵。

图1 旅游景观符号系统示意图

(一)符号生产者:文化传承的核心

恩斯特·卡西尔认为,人是符号的动物,人类生活的典型特征就在于人能发明和运用各种符号。因此,侗族人民在适应自然和社会条件的生产生活中,建造的能够反映侗族生活区域的地形、地貌和气候条件以及体现侗族人民生活习惯、风土人情、文化信仰的乡土景观正是当地文化的符号载体[16]。民族文化的传承需要传承人来实现,而符号生产者就是当地文化的传承人。然而现阶段,民族地区乡村空心化严重,年轻一代迫于生计等种种原因,不愿或者不能留在本地进行文化传承,导致文化传承人的缺失。这对于文化保护和传承来说,是致命的。因此,国家和政府应该重视文化传承人的培养,充分了解文化传承人的诉求,深入分析其不愿进行文化传承的原因,通过政策的倾向,使其重拾文化自信感和文化自豪感。只有文化传承人的观念和意识得到提升了,文化保护和传承才有保障,侗族的文化景观符号“所指”和侗族文化的原真性才能得以实现。

(二)符号编码者:对文化传承具有重要作用

符号编码者是将旅游目的地长期形成的景观符号进行整合、重组,并将其展示给旅游者的群体,一般是指旅游企业和政府。符号消费者解码的信息来源于符号编码者。因此,符号编码者对当地景观和文化解读的深浅直接影响了旅游符号消费者的体验和感知情况。而游客对该地体验感知情况的反馈对于该旅游地的文化传承具有一定的影响。所以,旅游企业在对侗族地区进行景观营建时,应该考虑到当地居民的想法和观点,从当地居民的陈述中,挖掘当地旅游资源的“能指”,并用合适的方式将其最大限度地传达给游客,让游客真正体验到当地的文化内涵,从而间接地增强侗寨居民的文化自豪感。比如,侗族建筑是体现少数民族特定文化本质的物质载体,是民族文化和精神得以传承的最稳固的文化符号。因此,在建筑景观营造过程中,不能只关注建筑的外观,还应该对建筑材料、建筑空间、建筑环境、建筑工艺、建筑艺术等进行表现[17]。当然,在保留乡村文化元素的基础上,也应该融入一些现代科技和材料,使建筑更加的人性化[18]。同时,要处理好“前台”和“后台”的关系,找到二者之间的最佳契合点。当然,政府要发挥主导作用,制定相关的法律法规规范旅游企业的行为,从而对文化的保护与传承起到促进作用。

(三)符号消费者:间接影响当地的文化传承

旅游体验的过程实质上就是旅游主体对符号化的旅游客体进行阅读和理解的过程,而且解读的结果又反过来影响旅游者的心理状态[19]。因此,旅游者对景观符号解读的深浅决定了旅游者在当地获得讯息的数量及深浅程度。不同的旅游者,性格不同,受教育程度不同,观察和理解能力存在差异,对景观符号解读的深浅也会存在差异。因此,对于符号消费者来说,应该尽可能地提升自己的文化素养,培养自己的观察能力和思考能力,这样才能更好更全面地接收符号生产者和符号编码者传达的讯息。同时,可以借助一些科技手段,帮助自己理解该地的文化基因和文化要素,从而获得更深层次的旅游体验,增加重游次数,间接对当地的文化传承起到促进作用。

五、结语

独特的侗寨景观通过历史的沉淀逐渐物象化,成为一个个具有象征意义的符号,传达了侗族深刻的文化内涵。因此,在景观营建过程中,需要符号生产者、符号编码者和符号消费者三方的共同努力,才能凸显侗族文化的原真性,提升侗族人民的文化自豪感,增加游客的体验度,从而达到保护和传承侗族文化的目的。