智慧课堂学习体验:技术赋能身体图式的唤起

2019-10-08沈夏林邓倩刘勉

沈夏林 邓倩 刘勉

[摘 要] 智慧课堂模拟但又超越自然的富技术人为环境,带来了学习体验的新问题。具身认知理论将基本身体图式的激活及其之上的复杂图式建构作为学习体验的内在机制,基本图式的有限性、共享性与投射性,给予了人们组织无限经验、不言而喻地理解他人、与他人交互的能力。基本身体图式自发地形成于儿童早期发展阶段,课堂体验的主要目的在于唤起学习者已存图式。课堂中存在真实情境、模拟情境、观察体验、文字语言四种激活身体图式的途径。技术赋予学习者增强对象知觉和图式唤起能力的同时,也具有负面的限制作用,但技术限制也能被利用而促进学习。最后,通过课堂教学案例,分析了利用技术的赋能与限制唤起学习者身体图式,以建构数学图式的过程。以基本身体图式的唤起建构符合科学原理的复杂图式,是富技术智慧课堂学习体验设计的核心所在。

[关键词] 经验唤起; 身体图式; 具身认知; 技术赋能; 技术限制

[中图分类号] G434 [文献标志码] A

[作者简介] 沈夏林(1979—),男,浙江嵊州人。高级实验师,博士研究生,主要从事虚拟环境下的具身学习研究。E-mail:sxl@zjnu.cn。

一、引 言

学习体验是教学的一贯追求,学校教育每一阶段的课堂,从不存在学习体验的缺位,尽管从经典体验式学习理论看,作为限制性环境的课堂本身缺乏直接经验的来源,教育者借助实物、模型、图像以及文字语言等工具,构建模拟情境,以间接经验替代直接经验[1]。智慧课堂——包括移动终端、可穿戴设备、虚拟现实、数据分析、数字传感器等在内的智能技术,被用于构建逼真程度和作用范围不同的虚拟学习环境,为学习体验带来了新的途径。技术具备放大或缩小现实结构、增强人类知觉的能力,赋予了学习者对现实世界模拟和增强体验的能力。但同时,由于现实世界的复杂性和技术发展的限度,难以真实还原客观世界,增强对象某方面感知而忽略其他方面是常用的技术性手段。模拟自然但又超越自然情境的人为构建,对学习体验既带来机遇,也提出了新的挑战,并且,这种挑战将随着技术智能程度的提高而越发凸显。

二、学习体验与身体图式

体验式学习在直接经验基础上经过反思而达成概念的抽象化,使学习者从感性经验上升到理性认识,其中情节记忆和默会认知发挥了重要作用[2]。但是,直接经验到概念转变的内部机理究竟是什么?情节记忆和默会认知如何作用于概念生成?对此,认知科学将图式(Schema)作为一个关键过程来描述——人类基于事物原型,对范畴内成员进行归纳,从不同结构中抽象出共性的认知能力。认识论意义上的图式一词最早出现于康德的著作中,他认为知性的范畴与感性的直观对象具有质的区别,而图式是两者转化的中介。格式塔心理学的心理完型案例,是图式存在的直观解释。皮亚杰以图式概念为基础建立了发生认识论,将个体图式发展分为感知运动、前运算、具体运算和形式运算四个阶段,图式的建立意味着个体心理的发展,同化和顺应是图式发展的两个机制。20世纪80年代,乔治·拉考夫(George Lakoff)和马克·约翰逊(Mark Johnson)总结了认知科学的三大发现——“心智的具身性”“思维大多无意识”和“抽象概念的隐喻性”,其中使用身体意象和身体图式作为重要概念,阐述它们在意义建构和推理中的基础性作用:正是图式的身体性,决定了心智的具身性,进而使从中发展起来的抽象概念充满了具身隐喻性,决定了占据人类心智活动70%以上的基本认知活动能在知觉层面展开,这个过程很少耗费心理资源,也即“思维大多无意识”[3]。由此,形成了他们具身认知理论的基础,同时,也为包括体验式学习在内的实践性、默会认知等形式的学习机制提供了解释——由基本身体图式到复杂图式的建构过程。基本身体图式具有动静态、有限性两种特征。

首先,身体图式既能表示状态又表示过程,同时具有静态和动态两种属性。如有关“平衡”的身体图式,表示状态时是静态的,表示过程时则是一系列不断调整的动作,呈现出动态的特征。认知语言学家罗纳德·兰艾克(Ronald Langacker)用动体(Trajector,簡称TR)、界标(Landmark,简称LM)和路径(PATH)三个参数来描述图式的动态过程[4]。其中TR是投射的主体,LM是参照体,PATH是投射体运动路径。与此相关,图式的另一个特征是转变性,指人们在利用图式进行概念化的过程中注意焦点的变化,如当个体看到草地上滚动的足球时,利用的是动态的路径图式,而当足球停止运动后,观察者的注意力则停留在了球上,整个过程中,观察者遵循的是“路径焦点到静止焦点”(Path-Focus-to-End-Focus)的图式转变。除此之外,图式还有另外三种转变[5]:聚集到分散(Mutiplex-to-Mass)——想象聚集在某处的物体,逐渐向四周移动,直至每一个都成为独立的对象;轨迹追踪(Trajectory)——想象跟随一个不断移动的物体;嵌套(Superimposition)——想象一个球体和管子,管子逐渐变大直至能把球体装进;管子再逐渐缩小直到能装入球体中。

其次,基本身体图式是有限的。约翰逊最初列举了20余种基本图式,经后来学者补充,形成表1的人类认知基本图式表。在基本图式之上组合成复杂图式,抽象成概念结构,从而构筑起人类庞大的认知体系,皮亚杰的“结构主义”和“建构主义”两个名词恰如其分地描述了认知的结构特性和建构过程。认知语言学家苏珊·林德纳(Susan Lindner)曾分析600例“Verb+out”和1100多例“Verb+up”动词短语的意义,发现都可以归结为为数不多的基本图式[6]。如从“Verb+out”结构中找出了三种图式:容器到追踪跟随的图式、容器到追踪停止的图式、路径追踪的图式。基本身体图式源于身体与环境的交互,由于人体相同的生物结构,所处环境遵循相同的物理法则,以及基本身体图式的有限性,人类的基本图式具备了共享和理解的条件。但是,由于个体发展和社会文化环境的差异,引起个体复杂图式或群体社会性相关图式的差别,以及图式对信息筛选和过滤的差异,导致对同样一种知识产生不同的理解。

三、身体图式的生成与激活

身体图式生成于后天主体与外界的交互,但建基于先天的生物性遗传,皮亚杰认为最初的图式在由包括吮吸、抓握、踏步、定向等本能反射行为的基础上构建,随着身体自身发展以及身體与外界反复的互动形成身体图式,在身体图式基础上进一步构建复杂图式。身心发展正常的儿童可以在日常生活中自发形成基本的身体图式,蒙台梭利主张根据儿童成长敏感期有目的地实施感官教育,有助于基本身体图式的生成,已被证明有利于儿童的智力发展。

个体在对陌生事物开展认知时,首先对潜在的图式结构进行匹配,试图激活相关图式。致力于为心理学构建数学框架的认知心理学家大卫·鲁姆哈特(David Rumelhart)将图式的结构视为按一定关系联系起来的“槽”——类似于格子,槽接受赋值,其值可能是固定的常量,也可能是受其他槽所赋值影响而改变的变量;如果认知对象的特征参数在槽的接受范围内,则图式得以激活[7]。兰艾克则使用认知域(Cognitive Domain)概念描述图式激活的特征,认知域指描写语义结构时所涉及的概念领域,也即语境,针对同一对象的认知,所处语境的差异会导致不同图式的激活[4]。比如,有关树的基本认知域包括空间域、性状域、生物域、色彩域、用途域等,当小学生被要求画一棵树时,首先激活的是包含树干、树枝、树叶等与主体结构有关的空间域图式,而被要求画一棵秋天的树时,则同时还激活了色彩域。

个体如何在身体图式基础上扩展对于非身体他者的认识?拉考夫使用了身体投射(Bodily Projections)这个术语——通过将身体参照系的图式投射到对象而建立跨概念域的映射。[5]如空间关系中,将类似于身体前、后关系的空间图式投射于对象,就使对象有类似于身体的参照性——相对于对象的前、后方位,以此,基于身体的空间定向就推而广之于物与物之间的空间关系。身体投射遵循恒定性原则(Invariance Principle)——源域的图式结构与目标域必须相一致,如果目标域中不存在和源域相一致的图式结构,源域的特点就无法映射到目标域中。如“理论就是建筑”这一隐喻:建筑中的地基、支柱、稳固性、可能倒塌等用法能映射到“理论”中,是因为目标域“理论”的特点适合用这些词汇来描写,两者的图式结构相一致,而建筑中的门、窗户则不能映射到“理论”中。不仅与身体直接相关的“低级”认知活动建基于身体图式,作为高级认知象征的抽象概念也建基于身体图式,如抽象的“热情”与“冷淡”概念来源于身体对“热”和“冷”的知觉,拉考夫用“隐喻”术语来描述这种广泛存在于人类语言结构中的现象。

正是由于基本图式的有限性、共享性,以及图式的投射性,使人们能以此组织和理解无限的经验,不言而喻地理解他人、与他人交互,也使得利用图式开展意义学习成为可能。由于人类知识的庞杂性,教育脱离生产成为独立的社会领域,专门开展人类知识的传承和创造,知识也就主要以间接经验方式习得,直接经验在课堂中是难得的途径。根据经典体验式学习理论,完整的体验式学习包括具体体验、反思回顾、形成抽象概念以及新情境中检验四个阶段[8]。常规课堂并不具备具体体验和新情境中检验的条件,但是,体验仍然是教学的追求,学校教育每一阶段的课堂也从不存在学习体验的缺位。有别于完整的体验式学习,课堂中的体验通常跳过了构筑直接经验的阶段,而代之为唤起(Evocation)学习者已经存在的经验[9]。当然,这首先要求个体经历过该体验,已经生成了目标图式。事实上,绝大多数体验来源于个体日常活动,尽管根据学生发展阶段和学科教学需要,学校教育也会安排有限的体验活动,如幼儿园的玩具、小学阶段的肢体性活动,以及实地观察、实验室的学科实验等。

四、课堂中激活身体图式的途径

基于实验和心理现象,斯坦福大学的杰里米·拜伦森(Jeremy Bailenson)教授认为,人类大脑具有适合唤起虚拟体验的机制,借助语言文字、绘画图像、影音视频、虚拟场景等媒介均可唤起经验[10]。融合了技术元素的课堂教学中,可将唤起学生经验的途径分为真实情境、模拟情境、观察学习和语言描述四类:

(1)真实情境。指在与教学内容相关的自然或社会环境中开展学习所带给学习者的体验感知,比如到商场中体验“折扣”的概念,到野外开展地质教学,利用青蛙开展生物解剖教学。真实情境下的教学,在时间、组织和管理等成本上要求高昂,尽管通常学习效果好、学习满意度高,但没有很多的机会开展,大多数课堂需限制在教室或实验室范围内,并且考虑到相对其他教学形式需要更多的时间,效率也不见得最高。

(2)模拟情境。是课堂中在模拟的自然或社会情境中学习所带来的体验,模拟情境的适用范围广泛,可以是在高仿真度情境中开展的学习,如模拟法庭实验室中的庭审体验;也可以是简易的模拟环境,如用英语角构造英语交流情境,甚至课堂中的角色扮演对话。虚拟现实技术的成熟,为课堂构建不同逼真度的模拟情境提供了便利的条件。

(3)观察体验。指通过观察事物或他人经历获得替代性的经验,个体无法通过直接经验获得其全部知识,替代性经验是学习的重要来源。20世纪发现的存在于灵长类动物的镜像神经元,揭示了人类具备理解他人经验的神经机制——仅仅通过观察别人的动作就能产生感同身受的体验[11]。课堂无法为许多复杂的知识提供真实或模拟情境,通过观察图像、视频、模型等途径是获取替代性经验的一种方法:如播放纪录片体验残酷战争场景;观看榜样人物的感人事迹体验高尚行为带来的道德感。

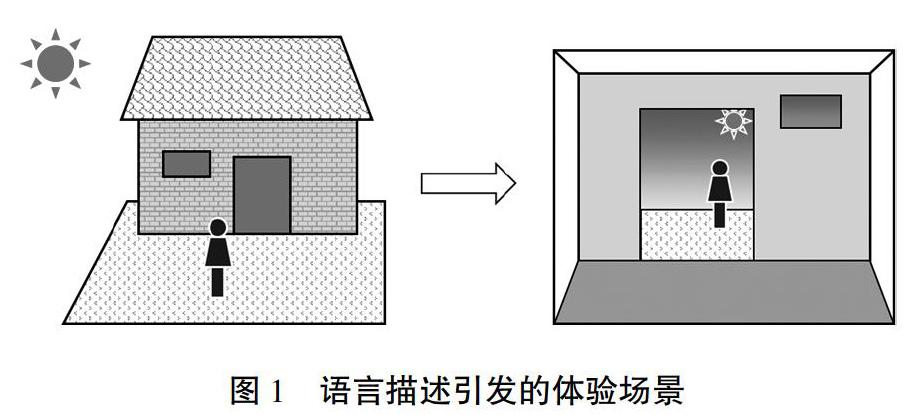

(4)语言描述。通过恰当的语言和文字描述,也可以唤起学生的经验,引发体验活动。在约翰·布莱克(John Black)的语言加工实验中,分别以“John was working in the front yard then he went inside.”和“John was working in the front yard then he came inside.”为材料对被试加工时间进行了测试,两个句子仅有“Went”和“Came”一个单词的差别,实验结果发现,后者需要花费更长的加工时间[12]。在解释原因时认为,被试在加工前者时只在意识中呈现了“院子中的人”一个场景,但在加工后者时,除了前半句“院子中人”的场景,后半句进行了视角转换,再次建立了“从房子内看到人走进”的场景,如图1所示。语言可以在课堂中随时运用,适用于课堂运用包括体验在内的多种微观教学过程,但该方法要求教师具备较高的语言组织水平。

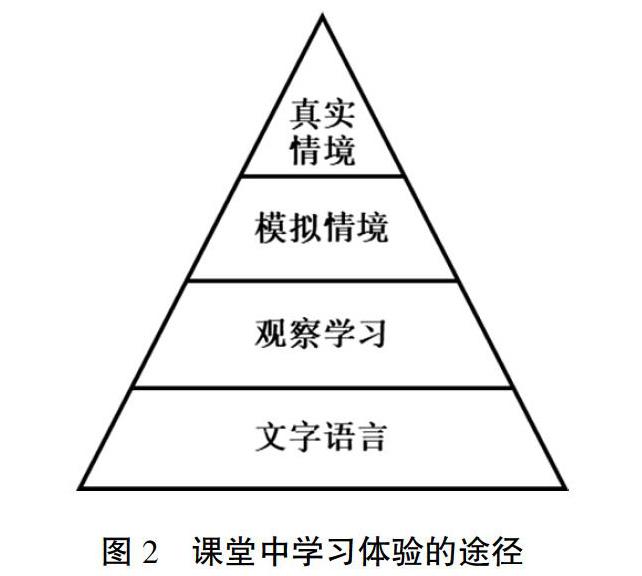

以上四种途径中,真实情境对环境和教学内容切合度的要求很高;模拟情境和观察学习由于数字资源的丰富以及虚拟现实技术的成熟,使得课堂应用大为扩展;语言描述对环境要求最少,仅依赖于教师的言语表达。因此,課堂应用的频率,由高到低分别是语言描述、观察学习、模拟情境和真实情境,如图2所示。当然,这种分类并非严格地相互分离,实际运用中通常结合使用,如观察依赖于切适的语言提示,而提供恰当的材料则有助于减少语言描述的难度。

真实情境和模拟情境中的学习,都是一种“沉浸式”参与,既能唤起已经存在的经验,也具有生成新经验的功能;观察学习和语言描述则仅具备经验的唤起功能,不能形成目标内容所指向的经验。技术的融入扩展了唤起经验的来源,但需要注意的是,虚拟现实构建的是一种模拟的情境,无论多么完美的设计,与真实情境提供的感知总是存在差异,需要教师对其引发目标经验的科学性进行非常严格的检查,因为一旦发生科学性问题,反而使学习者形成错误的经验,鉴于体验的深刻性,将对其产生长期的影响。利兹大学的研究者发现,由于虚拟现实内容以成人认知视角制作,对于儿童使用者存在平衡和空间感知的风险[13]。

就唤起经验的深刻程度,或者对于学习效果的影响而言,由于人类强大的镜像神经机制,四种类型不一定遵循媒体的直观性原则,布莱克的实验已经给出启示,以恰当语言组织唤起的经验未必不如其他方式。并且,媒体逼真程度与学习效果并非是简单的正相关,机器人学家孙政弘发现,人类存在一个特殊的“恐怖谷现象”[14],如图3所示,人类对仿真人的好感度随着外观相似程度的提高而增加,但是当相似性达到一定程度后——极相似但还有差别时,好感度骤然下降,随着相似程度进一步提高,好感度又快速回升。影视形象设计有意利用了这个原理,为避免落入恐怖谷,动画角色通常设计为与真人形象大相径庭,却易受人们喜爱;相反,以僵尸或尸体画面展现,则容易达成引起恐惧的目的。因此,教学媒体的选用,不能简单地以直观和逼真程度为标准。

五、技术对学习体验的赋能与限制

尽管课堂中不同技术均具有激活身体图式的潜力,但是,技术作为探索与改造自然的人造物和中介物,并非价值中立,具有放大或缩小结构、增强信息本身或个体知觉、调节人类建构客观实在的功能,给予学习者以自然人身体所不具备的认知能力:摄影技术利用人类空间感知近大远小的图式特征,增强二维画面的三维空间感知能力;通过聚焦方法虚化背景或前景,突显主体,增强画面情境中对目标对象的选择性注意力。影音与动画技术将宏观或微观场景以缩小放大的方式,赋予学习者观察宏观或微观对象的能力;并且,多个图像或场景的不同组合序列,将产生与单个图像截然不同的图式知觉结果,如影视作用中经典的蒙太奇效应;多媒体技术予以学习者以多重感官信息的联合刺激,获得优于单一媒体呈现的教学效果[15]。可穿戴技术将专门化的信息终端和命令式操作转变为自然交互的设备,终端操作由认知中介(Cognitively Mediated)重新变为感知中介(Perceptually Mediated)[16],将费力的心智操作卸载到自动化的知觉图式上来减少心智需求,使技术成为“人体功能的延伸”,也就是说,由知觉而不是认知完成技术操作,释放的认知资源可以被重新分配以改善学习。

虚拟现实技术则针对人类多重感官信息联合环境中对自主感(Sense of Agency)和归属感(Sense of Ownership)的模拟,产生亲临现场的体验,自主感即“那个动作是我发起的”感觉,如感觉到虚拟现实中是“我”在操纵赛车行驶,归属感指“那个正在经历体验的人是我”的感觉[17]。虚拟现实技术本身大量利用了身体图式的投射特征,如考虑技术难度与成本控制,仅以物理环境下有限的原始动作——如通过手柄、运动传感器、鼠标、键盘等控制接口的推、拉、摇、移、按键等简单动作,映射到虚拟环境中复杂的模拟真实的感知动作,也即动作映射(Action Mapped)[18]。原始动作与感知动作存在巨大差别,体验者却由于自主感和归属感而沉浸其中。然而,不同于图像、影音动画等媒体仅激活已存图式,虚拟环境如同真实环境,还具有生成新的身体图式的功能,而这种新图式有可能是由于技术原因而错误构建的,这是虚拟现实沉浸环境下学习体验存在风险的原因。

技术在赋予学习者增强的认知能力的同时,也存在限制学习者认知的功能。一方面,由于现实世界信息的复杂性和技术发展的有限性,作为人造物或模拟对象,不可能是对真实世界完整信息的重现;另一方面,技术经常只增强某一方面的功能,而有意丢弃其他方面的信息展现,这种手段占据了人造物的绝大部分。人造物潜在信息的缺乏,影响借此展开的认知活动,也即技术带来认知的限制,这种影响在空间领域更为明显。在虚拟和真实环境中学习空间布局的基础研究发现,当虚拟环境不能提供物理导航中固有的感知线索时,学习就会受到损害,包括来自主体运动的前庭和本体感受线索。由于互动和感知差异,使用键盘或鼠标与虚拟解剖模型或分子模型交互,不会产生与操纵真实模型相同的学习成果[19]。由于技术限制性,以及诸如虚拟现实等技术所生成图式的深刻性,如果使用不佳,不仅起不到应有认知作用,甚至还可能造成负面的科学性问题。因此,“能实不虚”作为一个保守的安全原则经常被提及。

但是,并非所有的技术限制对学习都是负面的。巴雷特发现,将虚拟模型的交互性能限制为与任务相关的行为时,能发挥比实物更有价值的作用,在其有关化学分子键学习的实验中,使用受限于围绕水平轴和垂直轴旋转的虚拟模型,比能围绕任何轴自由旋转的实物模型观察到更高的学习效率,这种效率优势超过了实物模型提供触觉形状信息的潜在优点[19]。也即,技术的限制性也可成为约束交互性而减少学习中的认知需求。虚拟模型的限制性优势在数学和医学教学中也被证实。此外,在使用虚拟模型之后,在具体模型上观察到的改进性能表明,在使用传统具体模型进行指导之前,使用受约束的虚拟交互进行练习可用于训练或脚手架学习。课堂是一个限制性环境,多数时候无法为学习提供真实情境,通过唤起学习者已有经验作为一种弥补,技术在此具有赋能和限制的作用,技术的限制与赋能一样,应该予以关注和利用。

六、案例分析:打地鼠学坐标

以典型的智慧课堂教学案例——由杭州市某小学F老师设计的《打地鼠,学坐标》为例进行课堂学习体验的分析。该课例以小学四年级学生为教学对象,使用移动终端互动教学平台,以小组合作开展学习,每组4位学生并配备一台平板电脑,每位学生一只答题器。课例的核心工具是一个简单的模拟打地鼠小游戏,如图4所示,模拟了小学生所熟悉的打地鼠游戏,将规律排序的5×5个地鼠洞映射为坐标元素,以打地鼠活动为工具展开对“坐标”特征和概念的探索,安排了两个前后衔接的任务:任务一是探索坐标要素——组、个和方向,任务二是探索坐标表示法。以下将分析任务一的体验过程。

图4 打地鼠学坐标活动示意图

打地鼠是幼儿教育中一个广为使用的游戏素材,常出现于幼儿园、商场、动画片、电子游戏等场景,小学四年级的学生通常有过这种直接或间接的体验,对游戏场景有一定的熟悉度;同时,在更早的年龄阶段就建立起了所涉及的基本身体图式——移动图式和空间图式。其中移动图式是游戏本身所利用的一个要素,要求快速寻找“源—路径—目标”图式中的“目标”,找到目标后,学习者以相对于自身及由此扩展的空间图式进行定位。因此,可以通过熟悉的游戏场景激活这两种已经存在心智的简单图式,但是,由于个体建构的差异,这种相对于身体的简单空间图式不宜于个体相互间的交流,由此建构起更高级的、符合数学规定的、适宜于交流的坐标图式,正是该课程教学的目标。

“坐标要素探索”任务的环节及活动见表2。在准备环节,教师首先了解学生对打地鼠游戏的熟悉程度,对游戏内容进行介绍和演示,并让相对不熟悉的学生体验该模拟游戏,以充分营造激活图式的条件。并且,教师提示学生可使用“组”和“个”两个早操排队中使用过的、熟悉的概念来描述地鼠出现的位置,使学生能依据生活经验,从以相对于身体定位的最基本空间图式转化到具备初步绝对定位能力的复杂空间图式原型,但其中有意地未指定组、个的序列和方向规定,并将其预设为活动中引发个体空间图式冲突的关键。由此,在打地鼠环节,由于不同学生所建构空间图式中“组”“个”和方向的差异,指示人指出的位置不容易被打鼠人所定位(实际授课过程中,打鼠人第3次才打中地鼠)。在第3步,指示人和打鼠人陈述定位方法时,认知冲突的原因——个体空間图式不一致的现象得以显现;与第4步一起,教师让全体学生对个体空间图式不一致进行了细致的体会。从而,在第5步的小组活动中,两个被抽样小组在组内就序列和方向立即达成一致,一次就完成打鼠任务。在小结中,教师在上述活动基础上引出了数学中关于坐标“方向”的规定,达成从个体空间图式到数学图式的转换。

在此,技术赋予了学习者激活身体图式的能力,通过模拟的打地鼠游戏唤起学习者空间图式,并构建有关坐标方向的数学图式。同时,通过对技术工具的配置也限制了所激活图式的性质:一是地鼠洞的有序而非随意排列,使构建的空间图式能投射到坐标;二是地鼠停留的时间,设定为1秒钟,具有合适的难度又足以使学生形成空间记忆;三是地鼠出现的位置,并不是真正的随机,尤其避免在边缘位置和最中心位置出现,以保证有一定的难度,确保只有在理解位置的基础上才能正确定位。因此,在课例中,并不需要开发一个真正的游戏,真实游戏中不受限制的“随机”反而不利于教学;同时,也降低了教学材料制作的难度,用简单的预设动作替代复杂的随机事件,甚至仅以PPT动画就达到了要求。此外,由于该课程不是对生物学内容进行的学习,在材料上存在有悖生物学事实的现象,尽管模拟的是打地鼠游戏而非地鼠的真实环境,但是,仍然需要教师在课后对材料进行补充说明,告知有关地鼠的正确生物学知识,以消除学生可能引起的对地鼠这种动物的错误认知。

七、结 语

学习体验是课堂一以贯之的追求,无论在传统课堂还是技术丰富的智慧课堂。具身认知理论揭示了学习体验的内在机制是基本身体图式的生成和激活,以及在此之上的复杂图式建构,图式是一种自动化、近于无意识的知觉过程,很少耗费心智资源。基本身体图式的生成主要在儿童早期发展阶段中自发完成,课堂教学中的体验式学习主要是激活学习者已经存在的图式,用以建构符合科学规定的高级图式。基本身体图式同时具有静态和动态两种属性,并且其类型是有限的,个体以身体投射的方式将扩展对于非身体他者的认知。由于人体相同的生物结构,并处于相同物理法则的环境,基本身体图式具有可共享、可理解的条件;个体发展和社会文化环境的差别,则会导致图式建构的差异。正是基本图式的有限性、共享性、投射性,使人们能以此组织和理解无限的经验、不言而喻地理解他人、与他人交互,也使利用图式开展意义学习成为可能。课堂中存在真实情境、模拟情境、观察体验和语言描述四种激活身体图式的途径,其中模拟情境随当前智能技术发展,应用范围和逼真程度正在增加;四种途径形象程度和材料难度逐级递减,但并不意味着形象程度越高的工具,其教学价值越完美,语言描述也能以更便捷有效的方式唤起图式。技术对学习体验同时具有赋能和限制作用,赋予了学习者增强对象知觉和激活图式的能力,技术自身发展水平与应用目的是体验限制的原因,这种限制有可能导致科学性问题,使学习者形成难以消除的错误图式。但是,技术限制也能被利用而促进学习。利用智能技术的赋能与限制作用,唤起学习者目标图式,建构符合科学规定的高级认知图式,将知识以自动化图式的方式存储,是技术丰富的智慧课堂学习体验设计的核心所在。

[参考文献]

[1] 许亚锋,王周秀,马健.基于体验学习的未来课堂的设计与应用[J].电化教育研究, 2013(5):73-79.

[2] 庞维国.论体验式学习[J].全球教育展望,2011(6):9-15.

[3] 李其维.“认知革命”与“第二代认知科学”刍议[J].心理学报,2008(12):1306-1327.

[4] 罗纳德·兰艾克.认知语法导论(上卷)[M].黄蓓,译.北京:商务印书馆,2016.

[5] LAKOFF G, JOHNSON M. Philosophy in the flesh: the embodied mind and its challenge to western thought[M]. New York: Basic Books, 1999.

[6] LINDNER S J. A lexico-semantic analysis of English verb particle constructions with OUT and UP[D]. San Diego: University of California, 1981.

[7] RUMELHART D E, MCCLELLAND J L, et al. Parallel distributed processing: explorations in the microstructure of cognition, volume 1: foundations[M]. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1986.

[8] 大卫·库伯.体验学习:让体验作为学习与发展的源泉[M].王灿明,朱水萍,译.上海:华东师范大学出版社, 2008.

[9] CHAROENYING T. The evocation and enactment of conceptual schemes: understanding the micro genesis of mathematical cognition through embodied, artifact-mediated activity[C]// Proceedings of the 33rd Annual Meeting of the North-American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Reno, Nevada: University of Nevada, Reno, 2011.

[10] 杰里米·拜伦森,吉姆·布拉斯科维奇.虚拟现实:从阿凡达到永生[M].辛江,译.北京:科学出版社, 2015.

[11] 格雷戈里·希科克.神秘的镜像神经元[M].李婷燕,译.杭州:浙江人民出版社, 2016.

[12] BLACK J B, SEGAL A, VITALE J, et al. Embodied cognition and learning environment design[C]// Theoretical foundations of student-centered learning environments. New York: Routledge, 2012.

[13] DigiLitEY. Children and virtual reality: emerging possibilities and challenges[R/OL]. [2018-12-01]. http://digilitey.eu/wp-content/uploads/2015/09/CVR-Final-PDF-reduced-size.pdf.

[14] HOWARD M C. Investigating the simulation elements of environment and control: extending the uncanny valley theory to simulations[J]. Computers & education, 2017(109): 216-232.

[15] MAYER R E. Multimedia learning[M]. New York: Cambridge University Press, 2009.

[16] WU B, KLATZKY R L, SHELTON D, et al. Psychophysical evaluation of in-situ ultrasound visualization[J]. IEEE transactions on visualization & computer graphics, 2005(6):684-693.

[17] 張静, 陈巍, 李恒威. 我的身体是“我”的吗?——从橡胶手错觉看自主感和拥有感[J]. 自然辩证法通讯, 2017(2): 51-57.

[18] GREGERSEN A L. Generic structures, generic experiences: a cognitive experientialist approach to video game analysis[J]. Philosophy & technology, 2014(2):159-175.

[19] BARRETT T J, ANDREW T S, TED M H, et al. Constrained interactivity for relating multiple representations in science: when virtual is better than real[J]. Computers & education, 2015(81): 69-81.

[Abstract] Smart classroom, the artificial environment with rich technology, which simulates but transcends nature, brings new problems to the learning experience. According to embodied cognitive theory, it is the activation of basic body schema and the construction of complex schema that constitute the internal mechanism of learning experience. The finiteness, sharing and projection of basic schemas enable people to organize infinite experience, understand and communicate with others. Basic body schema is formed spontaneously in the early development stage of children, and the main purpose of classroom experience is to activate learners' existing schema. There are four ways to activate body schema in class, including the real-world situation, the simulated scene, observation and experience, and verbal language. While technology enables learners to enhance object perception and activate their schema, it also has negative constrains. However, technology constrains could be used to facilitate learning. Finally, through a classroom instructional case, this paper analyzes the process of using technology to activate learners' body schema to construct mathematical schema. Constructing complex schema in accordance with scientific principles by evoking basic body schema is the core of learning experience design of technology-rich smart classroom.

[Keywords] Experience Activation; Body Schema; Embodied Cognition; Technology Enabling; Technology Constraining