影像学及PKP在Kümmell病诊疗中运用的相关研究

2019-09-27李明东王先安林明侠

刘 键,李明东,陈 科,王先安,林明侠

(海南省人民医院 1.脊柱外科;2.创伤骨科,海南 海口570311)

Kümmell病是骨质疏松性椎体压缩骨折(OVCFs)的一种特殊类型[1],此前在临床中认识较少,常常误诊或漏诊,造成患者生活质量下降甚至致残。Kümmell病本质上为陈旧性椎体骨折不愈合[2],所以常规的卧床及药物等保守治疗无效,传统开放性内固定手术因创伤大,手术风险高,同时骨质疏松致椎体对内固定的把持力下降易引起内固定的失效导致手术失败等原因,在临床中应用较少[3]。经皮椎体后凸成形术(PKP)创伤小,能迅速、有效缓解疼痛,目前较多的运用于临床上治疗Kümmell病,我院2017年1月-2018年12月期间,共收治Kümmell患者23例,均采用PKP治疗,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2017年1月-2018年12月期间收治OVCFs患者164例,其中Kümmell病患者23例,均采用PKP治疗,获得随访有21例患者,其中男7例,女14例;年龄67-89 岁,平均73岁;所有患者均只有一个椎体发生陈旧性椎体骨折不愈合,其中发生在T11椎体1例,T12椎体6例,L1椎体8例,L2椎体6例。有3例患者除外一个椎体的陈旧性椎体骨折不愈合,还合并有其它椎体的新鲜骨质疏松性椎体压缩性骨折。13例患者有轻微外伤,当时无明显疼痛症状或只有轻微疼痛,无外伤再次出现疼痛,迁延不愈;8例患者记忆中无明确外伤史,临床表现为慢性胸腰背部疼痛,进行性加重,体位改变时疼痛明显,无下肢神经症状。入院时距离受伤或出现胸腰背部疼痛时间为4-36个月,所有患者均有慢性胸腰背痛,卧床时疼痛不明显,坐起或行走时疼痛明显加重。术前均拍胸腰椎X线片、CT和 MRI,所有患者均可见病变椎体内“真空征”或“裂隙征”,11例患者有“开合征”,MRIT1 加权像为低信号;T2加权像及抑脂像呈均匀且边界清楚的高信号。

1.2 手术方法

采用局醉,无法耐受疼痛患者采用全麻,俯卧位,C型臂X光机透视下定位,得到标准清晰的椎弓根影像,标记体表皮肤穿刺点,消毒铺巾,一般采用单侧穿刺,切开皮肤及筋膜层,切口约0.4 cm,由正位椎弓根的外上方(左侧10点钟,右侧2点钟)经皮穿刺,将穿刺针置入椎弓根,通过椎弓根时根据椎体内裂隙的位置方向,调整穿刺针的方向,尽量将穿刺针预计能通过椎体内裂隙处,将穿刺针针尖穿至椎体后缘2-3 mm,插入导针,退出穿刺针,沿导针置入工作通道,使工作通道的前端位于椎体后缘2-3mm处,置入骨钻,缓慢钻入骨钻,骨钻一般能通过裂隙处,并达椎体前1/3,取出,置入球囊,注入造影剂扩张球囊,球囊达上下终板或边缘,或球囊压力达到300Psi后退出球囊,调制骨水泥,在拉丝后期缓慢注入骨水泥,连续透视下观察骨水泥流向及分布,观察患者双下肢感觉及运动情况,监测生命体征。骨水泥注入量在4.5-9 ml,骨水泥固化后拔出工作通道,缝合一针,腔镜贴覆盖。

1.3 术后

术后患者卧床24小时,之后佩戴腰围坐起及下床活动,复查术后X线片,给予并指导抗骨质疏松药物治疗,一般术后3天切口拆线出院。

1.4 疗效评价

采用VAS及X线片上术椎椎体前缘高度来评估手术疗效;记录患者术前、术后及末次随访时的VAS评分;测量患者术前、术后及末次随访时的术椎椎体前缘高度变化,术椎椎体前缘高度百分比=(术椎椎体前缘高度/术椎上下正常椎体前缘高度平均值)×100%。

1.5 统计学方法

2 结果

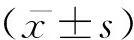

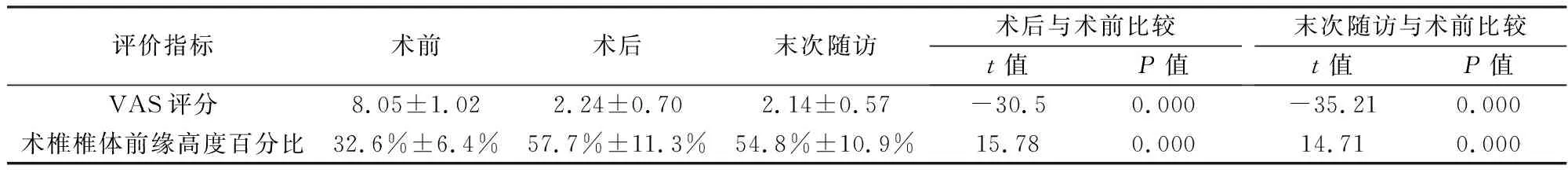

20例患者在局麻下完成手术,1例患者因无法耐受俯卧位及疼痛,采用全麻手术;有4例患者出现骨水泥渗漏,其中1例为椎前渗漏,3例为上下椎间隙渗漏,无椎管内渗漏;2例患者出现骨水泥渗漏时骨水泥注入量不足,再通过对侧椎弓根穿刺注入骨水泥,其余19例患者采用单侧椎弓根穿刺完成手术;手术时间30-75 min,平均42 min;术中、术后无神经损伤病例,无骨水泥毒性反应病例。随访时间3- 26 个月,平均13个月。术前、术后及末次随访时,VAS评分分别为8.05±1.02、2.24±0.70、2.14±0.57,术后及末次随访时的VAS评分均较术前明显好转(P<0.05)。术前、术后及末次随访时,术椎椎体前缘高度百分比分别为32.6%±6.4%、57.7%±11.3%、54.8%±10.9%,术后及末次随访时均较术前明显改善(P<0.05)(表1)。典型病例见图1。

表1 患者术前、术后及末次随访时的VAS评分及术椎椎体前缘高度百分比

图1 患者,女,82岁,腰1椎体Kümmell病,合并腰3椎体压缩性骨折,a、b图:术前腰椎X线片示腰1椎体“裂隙征”。C图:术前腰椎CT示腰1椎体“蛋壳样”,椎体内有骨小梁消失区域,周围可出现骨质的硬化。d、e图:腰1椎体加大骨水泥注入量,并遗留骨水泥拖尾,使骨水泥铆合在椎体内,同时腰3椎体行PKP手术。

3 讨论

研究证实[4],椎体内出现真空裂隙征(IVC)是kummell病的特征性影像学表现,IVC是因为椎体内出现慢性缺血性骨坏死,骨小梁吸收,椎体内缺损区域内填充有气体或液体,而在X线片上就表现为椎体内的“真空征”或“裂隙征”[5,6],在有些患者的动力位X线片甚至可出现“开合征”,是指站立位时椎体压缩闭合,椎体高度严重丢失,而卧位时椎体张开,高度有明显恢复,提示椎体的不稳定,假关节形成。CT上椎体内显示呈“蛋壳样”[7],椎体内有骨小梁消失区域,周围可出现骨质的硬化。MRI的T1加权像椎体呈低信号,椎体的T2加权像和抑脂像显示有均匀且边界清楚的高信号区[8,9]。有上述特征性影像学证据,再结合患者表现为慢性进行性加重的胸腰背部疼痛,体位改变时明显,一般可明确诊断为kümmell病。

Kümmell病椎体内有骨缺损区域,内填充有气体或液体,使得上下骨之间形成假关节,假关节的不稳定是患者出现胸腰背部疼痛的主要因素,通常假关节无法通过保守治疗获得治愈;而传统的开放手术需截骨矫形,并植入内固定物固定椎体,恢复脊柱稳定性,手术创伤大,出血多,手术时间长,风险高,且存在因骨质疏松出现对内固定把持力下降致内固定松动、脱落导致手术失败可能,一般临床中对于Kümmell病患者不合并有神经症状者,很少采用开放手术治疗[10];目前临床中针对Kümmell病患者的治疗多采用PKP微创手术。本研究结果提示治疗Kümmell病骨水泥的注入量要明显大于治疗OVCFs,因为在Kümmell病中,椎体内有骨坏死形成的腔隙,其内不含有骨小梁,当一定量的骨水泥注入时,只会在腔隙内形成团块状,而无法像骨水泥在OVCFs的椎体内弥散,若仍按照OVCFs患者中的骨水泥注入量,骨水泥很可能在腔隙内形成团块并活动,而无法达到稳定椎体,消灭假关节的作用,并且骨水泥有移位、脱落的风险,本组患者的骨水泥注入量最大的有9 ml,就是通过增加骨水泥的注入量使得骨水泥可以更加紧密的嵌入椎体内空隙,避免骨水泥移位;术中通过工作通道使用注射器抽吸腔隙内的液体,并用最小号刮匙搔刮椎体裂隙处的腔壁,因为Kümmell病的椎体裂隙内通常有液体存在,并且裂隙腔的四壁有纤维膜覆盖,这些都妨碍了骨水泥向椎体松质骨的弥散及铆合,通过抽吸液体及刮除纤维膜可以增加骨水泥与松质骨间的接触,使骨水泥更好的弥散及铆合,减少骨水泥移位的风险;遗留工作通道的骨水泥拖尾,“人为”的给椎体内的骨水泥增加了一个“铆钉”固定于椎体内,这个骨水泥拖尾柱与骨水泥直接连接,增加了骨水泥的稳定性。

通过本组患者临床观察,采用PKP治疗Kümmell病,手术创伤小,能部分恢复椎体高度,止痛效果确切,并发症少,使患者快速康复,疗效满意。