实验诊断学章节整合教学改革的思考与初探

2019-09-27吕晓艳金玉芬赵凤莲于鹏跃赵丽艳

吕晓艳,金玉芬,赵凤莲,王 莹,于鹏跃,赵丽艳

(吉林大学第二医院 检验科,吉林 长春130021)

目前随着现代生物医学技术的快速发展,人们对医疗工作者综合素质和能力的要求以及医学服务水平需求也越来越高。培养适应时代发展的高素质医学专业人才,是我们现代医学教育的目标和责任[1]。实验诊断学是一门由基础医学向临床医学过渡的桥梁课程,其主要教学目的是运用实验室检测结果对疾病进行诊断与鉴别诊断、病情监测、疗效观察和预后评估等,帮助学生建立临床诊断思维[2,3]。据统计显示,临床诊断的信息超过70%均来自于实验室检测,因此实验诊断学的运用在临床诊断中起至关重要作用。如何提高临床医学专业实验诊断学的教学质量,培养具备胜任力的医学人才也就显得尤为关键和重要[4,5]。我教研室在积累多年教学经验的基础上,对现有实验诊断学教学内容和模式进行了分析和总结,将原有章节进行整合,旨在进行教学改革以探求达到更好的预期目标。

1 实验诊断学教学现状分析与思考

实验诊断学作为诊断学中的重要组成部分,它能够从实验室角度出发,用一些检测指标来反映疾病的发生与发展,为疾病的诊断提供依据。作为医学工作者,实验诊断学的学习将是其步入临床对疾病进行诊治时必须掌握的理论科目之一。目前,实验诊断学的传统教学模式存在一些问题,理论内容枯燥晦涩,难以记忆,检测项目内容繁杂零散,学生很容易混淆,单一的教学模式使课堂气氛沉闷,主动参与程度少,学习积极性较低,如果学生没有一定的基础医学背景,很难达到良好的教学效果。针对以上教学现况的分析,实验诊断学教学模式的改革势在必行。

1.1实验诊断学在临床医学生的教学进程中,处于基础学科与临床专业学科过渡的节点时期,一方面体现了实验诊断学桥梁课程的本质,另一方面也给教学内容的编排带来了困惑,即学生在未了解疾病临床知识前学习疾病相关的实验室检测内容,这样不利于学生对知识体系的系统掌握以及临床思维的建立。学生在进入临床工作后,对某些疾病需要做哪些检查,某些检查指标的变化有何意义,用药后需要用什么检查来验证临床判断等问题产生困惑,不利于发挥实验诊断学课程的“桥梁”作用。这也是医学生普遍反映实验诊断学课程内容枯燥,且很难记忆的原因。

1.2实验诊断学教材章节编写多年没有改变,一直以临床

检验专业组设置作为章节划分的依据,理论课内容包括十个章节:血液学检验、血栓与止血检测、体液检验、肝脏与常用生化检验、肾功能检验、免疫与病原学检验和分子生物学检验。教材虽然涵盖检验专业比较全面,但章节知识点孤立,项目与项目之间的关联性不强,缺少疾病实验室检测的逻辑编排,容易导致学生把许多同源的检验项目孤立看待,无法将理论内容与临床诊断紧密联系起来,不利于学生临床思维的建立。例如,泌尿系统常见疾病肾小球肾炎的诊治,涉及到“排泄物、分泌物和体液检测”章节中的尿液检测,“肾脏功能检测”章节、“临床常用生化”检测中的电解质检测以及免疫学检测(自身抗体),检测内容分散各章节,不利于学生对疾病实验室诊断的认识与掌握,对后续内科学和外科学的学习内容也很难去衔接。

2 实验诊断学章节整合的教学方法与思路

针对上述实验诊断学现状的分析,在国内外“器官系统”教学改革趋势的推动和引导下[6-8],本教研室也集合了有丰富教学经验的各专业组骨干教师,积极地将各章节的知识点重新编排,优化整合资源,打破原有布局的界限,对实验诊断学教学内容进行了章节整合,整合的中心思想就是以器官系统为中心,以各大系统常见疾病为主线,将原来分散于各章节的实验室诊断方法串联起来,进行结构优化与重组。将原有章节整合为血液系统良性及恶性疾病、出血性与血栓性疾病、消化系统疾病、泌尿系统疾病、循环系统疾病、呼吸系统疾病、风湿免疫系统疾病、内分泌系统疾病、感染性疾病及生殖系统疾病实验室诊断思路的十个章节,这种整合方式符合临床专业学生的实际学习需求和思维模式,也符合当前医学教育的发展趋势,知识结构更加条理性和系统化,有利于学生对知识的掌握与理解,对学生领悟与分析知识点内在的联系,初步建立临床思维是十分有益的。

其中,血栓与止血检测是相对较为独立的一章,也是教师们普遍反映教学难度较大的部分。原有教材是按照血管壁、血小板、凝血因子、抗凝系统和纤溶活性这五大机制分节介绍的,每节包括相对应的筛查和确证试验。教师需要在有限学时数内讲述40余种检测项目,其中很多项目已经在临床中淘汰,如出血时间,束臂实验等,学生们接受的非常吃力,远期效果也不理想。这章内容相对独立,与其他章节内容联系不紧密,但我们可以进行节与节之间的整合,把血栓与止血检测整合为出血性和血栓性疾病相关实验室检测的两个部分,通过病因排查的方法,按照临床诊断思维逐一引入相关试验,引导学生掌握在临床工作中如何选择检测项目和解读异常结果,使学生真正掌握这一章节内容,为以后应用到临床诊治奠定扎实的理论基础。

3 实验诊断学章节整合教学改革的师资储备

授课教师的教学水平和综合素质是教学改革是否成功的关键。传统教学是以临床检验分组为模块进行章节介绍,血液组老师讲授血液学一般检测及止凝血检测,体液组老师讲授体液检测,生化组老师讲授肝肾功能和常用生化检测,微生物组老师介绍病原学检验等。一方面教师的频繁更换影响了教学整体完整性,另一方面教师只传授自己专业的内容,相互之间不交叉不联系,这种教学方式对教师的综合素质要求较低。以系统疾病为中心的章节整合教学模式要求授课教师知识全面,需要具备严谨的临床思维和较丰富的临床诊断经验。在授课过程中,教师可以从相关基础知识和临床知识出发,逐渐引入实验诊断学理论知识,并通过具体病例分析,将基础知识、临床知识和实验室诊断有机结合起来,培养学生临床思维和综合分析的能力[9]。另外,随着我国高质量检测方法的推广以及生物信息应用的日新月异,实验诊断学已成为高精尖技术应用最集中的学科之一,知识更新速度很快,这对实验诊断的教学团队提出了更高的要求和挑战。因此,必须要大力加强师资队伍的培养和建设,引进和培养青年医师师资储备,尤其是经历完整住院医师规范化培训的,兼具临床经验和检验技术的检验医师任教。教师团队必须从以检验技术人员为主体向临床医学师资转变。教师队伍要有意识丰富自己跨专业方向的知识储备,重视临床知识和技能培养。只有如此,教师队伍才能适应和满足“以器官系统为中心”的医学教学模式要求。

4 实验诊断学章节整合的教学预期目标

实验诊断学是一门工具学科,教学最终目的是带动学生的学习积极性与主动性,启发学生临床思维,提高分析与解决问题能力,培养自主学习和终身学习的意识,为以后过渡到临床工作打下坚实的理论基础。因此,在授课过程中深化教学的内涵建设,提高教学质量,培养学生的临床诊断思维就显得更为重要。以器官系统疾病为中心的章节整合以需求为导向,强化临床诊断路径的应用来提高学生的临床实践能力。另外,章节整合要注意科学整合课程、淡化学科意识、实现整体优化、注重系统科学,并且保证点面结合。

5 实验诊断学章节整合教学改革的评价体系

目前本教研室正在进行教学改革试行阶段,我们将建立一个完善的评价体系。包括教师对学生评价,学生对教学模式及教师教学效果进行评价,专家评价。

5.1 教师对学生评价

分两个阶段,近期评价和远期评价。近期评价是教师在课堂上对学生的自学能力,分析病例的能力和条理性,归纳总结问题能力,发言积极性等几个方面评价。在教学实施过程中,观察课堂氛围以及学生的积极性和主动性,学生回答问题情况,与任课老师交流情况,观察学生在教学过程中提出问题和解决问题的能力。远期评价是教师跟踪随访学生在毕业实习期间运用实验诊断学知识的能力。

5.2 学生对教学模式及教师教学效果进行评价

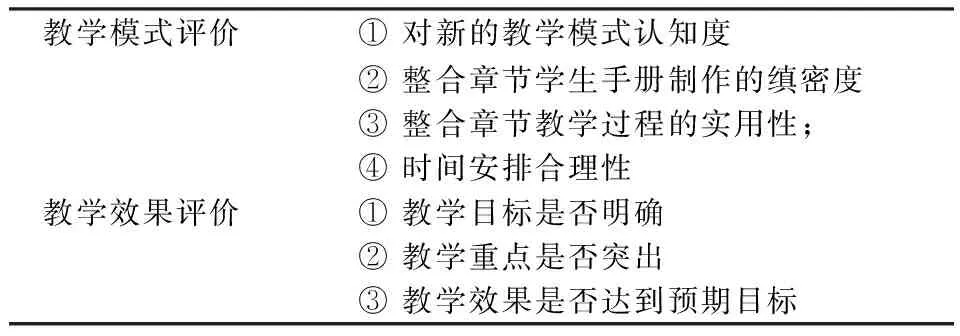

采用无记名调查问卷形式:对教学模式的评价,包含教学模式认可度,整合章节学生手册制作的缜密度,整合章节教学过程的实用性,教学时间安排合理性等方面的调查。学生对教师教学效果的评价一般可从教学目标明确,教学重点突出,教学总体效果等方面评估(见表1)。

表1 学生针对教学模式改革评价无记名调查问卷内容

5.3 专家评价

请专家了解新的教学模式,邀请专家参与章节整合的讨论过程,课程结束后专家给出授课质量评估。

综上,整合式教学模式是当今医学教育的重要思路与对策[10]。传统的实验诊断学教学模式存在内容多、抽象、繁杂、难以理解的问题,学生们被动接受知识,学习积极性低,教学效果相对较差,严重影响了教学和学习效果。以器官系统疾病为中心的章节整合有利于学生对实验室检测项目进行理解和掌握,从而有利于临床诊断思维的建立,具有系统性、实用性、前瞻性的优势。响应国家积极开展医学教育改革的号召,实现实验诊断学课程的内容整合,切实提高教学质量与效果,为培养具备胜任力新型医疗人才奠定坚实的理论基础。