镜像疗法联合康复训练对缺血性脑卒中偏瘫患者上肢功能的影响

2019-09-24魏雪丽

魏雪丽 刘 辉

驻马店市中心医院,河南 驻马店 463000

脑卒中具有高发病率和高致残率的特点,缺血性脑卒中是临床上最常见的脑卒中类型[1]。患者可能遗留不同程度的功能障碍,严重影响患者的生活质量,尤其是上肢功能障碍对患者日常生活影响较大。早期进行康复治疗可有效减轻功能障碍,改善日常生活能力,减轻个人、家庭和社会的负担。目前对于上肢功能障碍多采取综合康复训练,但效果因人而异[2]。镜像疗法(mirror therapy,MT)又称镜像视觉反馈疗法,是一种基于视觉刺激,利用平面镜反射物像的成像原理,通过视觉反馈、视错觉及虚拟现实等刺激镜像神经元系统,促进上肢运动功能恢复的治疗方法[3-5]。本研究搜集驻马店市中心医院康复科60例缺血性脑卒中上肢功能障碍的患者,探讨镜像疗法在缺血性脑卒中偏瘫患者上肢功能康复的应用和疗效。

1 资料与方法

1.1一般资料选择2017-03—2018-12在驻马店中心医院康复医学科收治的60例缺血性脑卒中上肢功能障碍的偏瘫患者。右上肢功能障碍者36例,左上肢功能障碍者24例。其中男35例,女25例,年龄43~78岁,平均56.4岁。纳入标准:(1)符合中华医学会神经病学分会2014年《中国急性缺血性脑卒中诊治指南》的诊断标准,并经CT和MRI确诊;(2)首次发病,发病时间<1个月,单次肢体偏瘫,无上肢畸形或痉挛;(3)精神状态和认知功能良好,可进行正常沟通交流;(4)坐位平衡分级≥1级,上肢肌张力改良Ashworth分级≤2级,上肢Brunnstorm分期Ⅱ~Ⅳ期[6-9]。排除标准:(1)严重心、肝、肾功能障碍;(2)蛛网膜下腔出血、静脉窦血栓形成;(3)精神疾病不能合作者;(4)严重的原发骨关节疾病。根据随机数字表法将60例患者分为对照组29例和实验组31例,对照组接受常规综合康复治疗,实验组给予镜像疗法联合常规康复训练。2组性别、年龄、病程、卒中类型、偏瘫部位等比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2治疗方法2组患者均给予常规综合康复治疗,治疗包括床上训练(良肢位摆放、体位变换、肢体被动活动、桥式运动等)、坐位训练、站立和步行训练等运动疗法,作业疗法,物理疗法以及中医传统疗法(推拿、针灸、中药熏蒸等)等[10-12]。

实验组在常规康复治疗的基础上给予镜像疗法。住院期间在医生、康复师和护士的指导下进行,每周5 d,每天训练40 min,持续4周。选择安静舒适的房间,双面镜垂直放在桌子上,双侧上肢等距离置于镜子两侧;指导患者进行健侧上肢运动,包括肩关节前屈、肘关节的屈伸、前臂旋前及旋后、腕关节屈伸、掌指关节屈伸、手指精细的抓握、伸展等,每个动作重复数次;患者注视镜中健侧上肢运动的镜像,集中精神、通过镜子想象患侧上肢能够运动,尝试与健侧上肢相同的动作,可在器械辅助下或康复师和护士协助下完成。治疗4周后进行康复效果评定。出院后在驻马店市中心医院门诊或社区康复中心继续康复训练,镜像疗法在患者家属的帮助下可于家中开展,1个月后进行第2次治疗效果评定。

1.3观察指标

1.3.1 Fugl-Meyer运动功能评价量表(Fugl-Meyer assessment,FMA)[13]:采用FMA对上肢的反射活动、协同和分离运动,速度和协调性等方面进行评价。FMA上肢运动功能共有33个项目,满分66 分,各单项完成动作为2分,部分完成为1分,无法完成为0分。

1.3.2 Wolf 运动功能评价量表(Wolf motor function test,WMFT)[14]:由15个项目组成,分为简单关节运动和复合功能动作,通过任务完成质量评价手活动时的功能状态。WMFT共分为6个等级,各项评分0~5 分,总分75分。

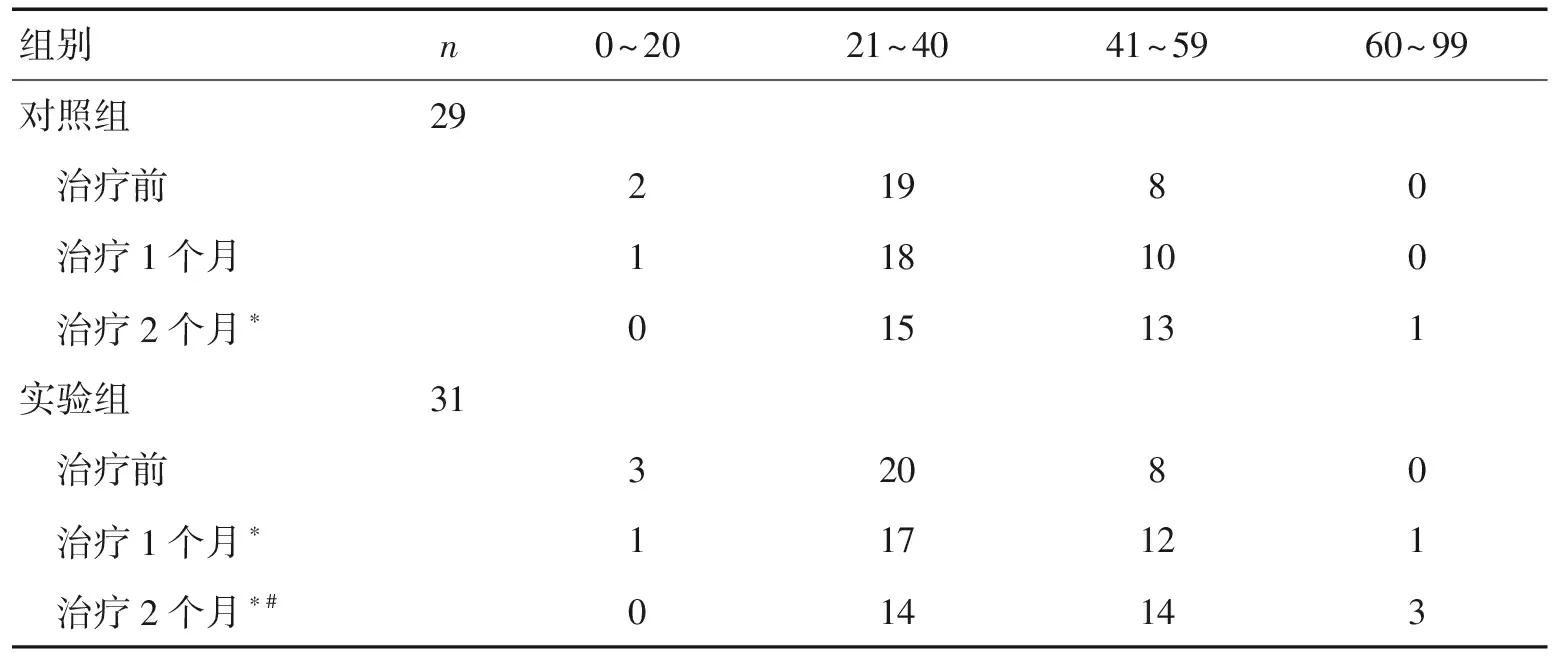

1.3.3 改良Barthel指数(modified Barthel indext,MBI)[15-16]:主要用于评估日常生活活动能力,包括进食、洗澡、个人卫生、穿衣、大小便控制、如厕、床椅转移、行走/轮椅操作、上下楼梯共10项内容。每项内容分为5级,不同的级别代表了不同程度的独立能力。正常100分,≥60分,生活基本自理;41~59分,中度功能障碍;21~40分,重度功能障碍;≤20分,生活不能自理,完全依赖。

1.4统计学方法采用SPSS 20.0软件进行统计学分析。计量资料先行正态性检验,如数据呈正态分布,组内治疗前后比较采用配对样本t检验,2组组间比较采用独立样本t检验;如不符合正态分布,采用秩和检验;以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.12组治疗前后FMA和WMFT评分比较2组治疗前FMA和WMFT评分差异无统计学意义(P>0.05);治疗1个月和2个月与治疗前相比,对照组和实验组FMA和WMFT评分均有所提高,差异有统计学意义(P<0.05);与对照组同期相比,治疗1个月和治疗2个月实验组FMA评分较对照组提高(P<0.05),治疗1个月2组WMFT评分差异无统计学意义(P>0.05),治疗2个月实验组WMFT评分较对照组提高(P<0.05)。见表1。

2.22组治疗前、后MBI评分比较对照组治疗2个月时,2例生活完全不能自理的偏瘫患者MBI评分有所改善,且1个例MBI评分可达到生活基本自理水平;实验组3例生活完全不能自理的偏瘫患者治疗前MBI评分<20分,治疗1个月时2例MBI评分提高,治疗2个月时3例MBI评分均显著提高;MBI评分为21~40分的重度功能障碍患者在治疗1个月和2个月时日常生活自理能力有所改善,治疗2个月时3例患者生活可以基本自理。与治疗前相比,治疗2个月对照组患者上肢MBI评分提高,治疗1个月和2个月时实验组患者上肢MBI评分提高,差异有统计学意义(P<0.05);与同期对照组比较,治疗2个月实验组患者MBI评分显著提高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

3 讨论

目前,国内外神经及康复医学领域的研究公认脑卒中发生后的3个月内是康复治疗的黄金时期,而且脑卒中后偏瘫患者的康复治疗越早进行,恢复越好[17-18]。脑卒中后肢体功能的康复是一个系统工程,针对患侧肢体运动功能和日常生活能力的运动疗法、作业疗法、物理疗法等综合康复训练是最为重要的[19]。但综合康复治疗的专业性和技术性很强,且需要在专业康复医师和护士的指导下,同时还需在康复训练器械的协助下才能够完成。镜像疗法可床旁介入脑卒中后肢体功能的康复,操作简单,实施方便,患者易于接受,适合主动练习,利于患者坚持治疗,尤其院外治疗[20-21]。研究[22]表明,早期脑卒中偏瘫患者在传统康复训练基础上联合镜像治疗,治疗6周后患侧上肢功能改善程度显著优于对照组。一项随机对照研究表明脑卒中后越早期开展镜像疗法,患者上肢功能改善越明显[23]。目前的研究证据表明,缺血性脑卒中患者病情稳定后,在传统康复治疗的基础上,早期同时开展镜像疗法能够有效提高患者肢体运动功能,尤其是上肢及手功能方面疗效显著[24-26]。

脑卒中后肢体运动功能的恢复很大程度上依赖于中枢神经系统的可塑性,康复训练可促进大脑损伤区对功能环路进行重建。而镜像疗法主要通过激活镜像神经元系统影响中枢神经系统可塑性并进行功能重建,促进受损区域运动功能恢复[27-28]。目前镜像疗法的具体神经生理机制还不完全明确,多数研究认为,镜像疗法治疗偏瘫上肢功能障碍主要基于大脑镜像神经元及其形成的神经网络系统[29-31]。(1)镜像视觉反馈产生的视错觉和视幻觉可能影响中枢神经系统的可塑性改变,通过功能重组补偿卒中区域运动功能的缺陷[32]。(2)镜像神经元可能激活了相关神经传导通路,阻止或抑制卒中后偏瘫侧肢体“习得性废用”发生,从而促进患肢运动功能的恢复[33]。(3)镜像视觉反馈可能激活了中枢神经系统的运动记忆系统,减轻患者的疼痛感和恐惧感,促进患肢运动康复[34]。

表1 2组上肢FMA和WMFT评分比较分)

注:与治疗前比较,*P<0.05;与对照组同期比较,#P<0.05

表2 2组上肢MBI各级别评分

注:与治疗前比较,*P<0.05;与对照组同期比较,#P<0.05

本研究显示,虽然治疗1个月和2个月时常规康复对照组和康复联合镜像疗法实验组患者上肢的FMA和WMFT评分均较治疗前有所提高,但与同期常规康复组比较,联合镜像疗法组治疗1个月和2个月上肢运动功能FMA评分明显提高,而治疗2个月时手功能WMFT评分也较同期对照组升高。本研究提示,镜像疗法的早期介入可以促进偏瘫患者上肢及手功能的康复,常规综合康复训练联合镜像疗法能够在短期内促进上肢功能康复,相较于常规康复治疗能够缩短治疗周期,在治疗疗程方面存在一定的优势。同时,本研究还发现,常规康复联合镜像疗法实验组中,治疗2个月后3例MBI评分<20分的偏瘫患者上肢MBI评分提高,生活能力由完全不能自理转为部分自理;并有3例患者上肢功能恢复到生活基本自理水平。与同期常规康复组比较,康复联合镜像疗法组患者的上肢MBI评分也明显改善。本研究与多数研究结果一致,镜像疗法有助于增强康复训练的效果,对提高脑卒中偏瘫患者上肢运动功能和日常生活能力较为显著[35-37]。

镜像疗法的优点为费用低廉、操作简单、可重复性强,不受康复条件和环境的制约,可在家中持续进行[38]。但镜像疗法也存在一定的局限性:不适用于双侧上肢瘫痪;对伴认知障碍和精神障碍的患者效果较差;单纯进行镜像疗法训练内容相对简单,康复效果逊于与其他康复手段联合的综合治疗[39];而且镜像疗法与其他康复训练一样,对于瘫痪时间较长的患者,收效甚微。

镜像疗法联合康复训练有助于缺血性脑卒中偏瘫患者上肢运动功能的恢复,改善患者的日常生活能力,对于提高偏瘫患者的生活质量具有积极意义,可作为缺血性脑卒中后上肢功能康复的一种治疗手段。