抽象形式的视知觉机制

2019-09-10张林轩

张林轩

摘要:以鲁道夫·阿恩海姆为代表的完形心理学美学为西方现代抽象艺术提供了重要的理论支持,它将视知觉依据完形倾向所组织起来的完形形式作为艺术的本质,而抽象艺术更直接地呈现出视知觉的深层结构,体现出现代艺术的进步性。康定斯基的艺术理论具有鲜明的完形美学特征,他认为抽象形式中的张力结构是艺术承载精神的根本所在,他在理论上的先知先觉印证了完形美学为现代艺术辩护的有力性与合法性。乔纳森·克拉里以“视觉考古学”的方法,指出完形心理学与抽象艺术的发展共享一套“视觉机制”,从而以更广阔的社会文化视野弥补了完形美学理论的不足。

关键词:完形心理学美学;抽象艺术;完形形式;张力结构;视觉机制

中图分类号:J201 文献标志码:A 文章编号:1672-0768(2019)05-0047-07

自印象派以来,西方现代艺术的发展明显呈现出走向抽象的趋势,从对自然物像的变形到纯粹几何形式的构造,各个流派从不同的角度、以不同的方式创造出千姿百态的抽象艺术品,同时不断扩展和丰富着抽象艺术的表意范围及哲学内涵,使抽象成为了现代艺术重要的美学原则。现代艺术向抽象迈进的每一步,都会对既成的艺术风格及审美习惯造成强有力的冲击,因此,关于它的批评与质疑从未缺席。但无论反对的声音多么频繁和强烈,它终究无法阻挡抽象成为现代艺术的坚定传统,甚至是一个时代的文化符号:“尽管在抽象艺术发展的道路上有着种种障碍,然而它仍然受到了普遍的赞赏。这种情况并不足为奇,因为抽象艺术乃是真正符合于我们时代的唯一艺术形式。”[1]最有力的“赞赏”来自于西方现代美学理论,它既为抽象艺术提供了坚实的理论依据与灵感源泉,同时有许多理论流派、理论家将为抽象艺术辩护当作重要的理论任务。其中以鲁道夫·阿恩海姆为代表的完形心理学美学,将艺术中的抽象性问题与视知觉理论联系起来,从艺术本质论的角度论证了抽象艺术的合法性。此外,完形理论不仅仅局限于流派内部,在诸多关于抽象艺术的阐释话语中都有所体现,并在一定程度上弥补了理论自身的局限性,增强了其对于具体艺术作品的阐释力,这些完形美学的变体同样值得我们关注。

一、完形形式:抽象形式对艺术本质的彰显

诞生于二十世纪初的完形心理学是西方早期心理学重要流派,其先驱冯·冯·埃伦费尔斯(C.Von Ehrenfels)于1890年提出“格式塔质”概念,成为完形心理学的思想源头,因此该学派又被称为“格式塔心理学”,格式塔音译自德文“Gestalt”,有“形状”“形式”之意,英文中译为“form”或“shape”。德国心理学家马克斯·韦特海默(Max Wertheimer)、沃爾夫冈·柯勒(Wolfgang Kohler)、库尔特·考夫卡(Kurt Koffka)共同完成了完形心理学的基本理论架构,他们通过重点研究“似动现象”,即先后出现的两个静态的刺激,被个体知觉为前一个刺激向后一个刺激的位置移动的整体刺激,提出了完形心理学的核心观念:部分相加不等于整体。这一观念否定了以威廉·冯特为代表的构造主义心理学所倡导的“要素论”,即认为知觉是各种感觉要素复合形成的。格式塔心理学家认为知觉并不等同于各种要素的简单相加,个体是先知觉到整体,而后才能注意到整体中包含的各部分,知觉的产物必然是一种经过组织之后的完形。基于此,考夫卡认为作为知觉对象的艺术本身就是一种格式塔,它必然呈现出一种稳定的结构:

“艺术品是作为一种结构感染人们的这意味着它不是各个组成部分的简单的集合,而是各部分互相依存的统一整体。这样,对物体——自我(object-ego)要求性的考察就把我们引到了艺术品本身的要求性面前。由于艺术品的魅力来自它的结构,因此,对我们理解艺术心理学来说,最重要的就不是艺术品的结构所唤起的情感,而是这结构本身。”[2]314

因此,艺术家所创造的绝不是模仿意义上的客观世界,也不是纯粹主观情感的图式,而一个独立自足的“优格式塔”,它是作为“自我——世界”场之中力的关系结构而存在:“艺术家之所以创造的确不是受人之托,而主要是为了描述和表现他自己的世界的一隅,他在其中的位置,并使之永垂不朽。”[2]317-318尽管考夫卡并没有直接谈论抽象艺术的问题,但他多以相较于视觉艺术而言更加抽象的音乐为例证,本身就反映出完形心理学与抽象艺术的亲密关联。

真正将完形心理学理论运用到美学与视觉艺术领域的是美国心理学家鲁道夫·阿恩海姆,他进一步强调了格式塔、即完形形式在艺术中的本质地位。阿恩海姆认为,视觉的功能不单单是对感觉材料的被动收集,它事实上是人类认知乃至创造世界的重要能力:“视觉形象永远不是对于感性材料的机械复制,而是对现实的一种创造性把握,它把握到的形象是含有丰富的想象性、创造性、敏锐性的美的形象……一切知觉中都包含着思维,一切推理中都包含着直觉,一切观测中都包含着创造。”[3]5因此,他将视觉看作是韦特海默所提的“创造性思维”的一种,在瞬间生成的表象背后蕴藏着复杂的工作机制,大致包括“积极的探索、选择、对本质的把握、简化、抽象、分析、综合、补足、纠正、比较、问题解决,还有结合、分离、在某种背景或上下文关系之中作出识别等。”[4]56而推动这套工作机制运行的是视知觉先天具有的完形倾向,当我们面对纷繁复杂的外在形象之时,会依据简化与平衡原则对其加以组织,即借助于物象中力的结构与大脑中生理力结构的同形同构,我们能够直觉到作为事物的本质的抽象形式:“这一刺激物的大体轮廓,在大脑中唤起那种属于一般感觉范畴的特定图式。这时,这个一般性的图式就代替了整个刺激物,就像科学陈述中用一系列概念组成的网络去代替真实的现象一样”[3]53同时,视知觉的完形倾向最终导向的平衡状态不是静态的,而是在力的相互作用下达成的动态平衡,动态的实质是视知觉的积极活动力。正如阿恩海姆所说:“我们还可以发现,人类还有一种喜欢生,而不喜欢死;喜欢活动,而不喜欢消闲的倾向。我们说,懒惰决不是人的一种本能,而是软弱、恐惧、亢进和别的一些身心失调现象的表现形式。”[3]608因此,我们能够在静态的对象之上知觉到运动感,它不是主体赋予客体的间接性质,而是“大脑在对知觉刺激进行组织时激起的生理活动的心理对应物。”[3]573这种“不动之动”就是“张力”,它是对象具有生机活力与表现性的基础,真正的艺术作品不仅要塑造出平衡的形象,因为这只是视知觉活动的最终产物,而作为视知觉活动本质的张力结构必须在终极状态中体现出来。正如在籍里柯的画作《艾普松赛马会》(图1)中,马蹄同时向两侧伸展的结构为画面带来了向前的运动感,但迈布里奇对马奔驰运动瞬间的捕捉却显示画中马的姿态是非现实的(图2),它不可能四只蹄子同时悬空,那样它只会趴到地上。然而,这一部分却是服从于整体构造的,它为视知觉构建起完形形式提供了力的支撑,最终导向了一种充满张力的动态平衡。

在阿恩海姆看来,赋予《艾普松赛马会》这样的具象作品以艺术性的东西,恰恰是其中的抽象形式。换言之,我们之所以能将这幅画看作是对现实场景的再现,正是因为艺术家遵循着视知觉的完形倾向构造出了作为客观对象本质的整体结构。无论观看者是否有关于赛马的日常经验,他都在对艺术作品的欣赏中感受到自身生命律动与画面中运动感的美妙契合:

“正如一个化学家能从一种歪曲某种物质的本性和功能的污染物中提取出这种纯的物质一样,艺术品也能够使一种富有意味的表象‘纯化’,使它以一种抽象的和具有一般普遍性的式样呈现自身,但又没有把它简约成一种图表,因为多样性的直觉经验在这种高度复杂的抽象形式中完全被反映出来了。”[4]396

因此,现代艺术中的抽象可以看做是对艺术本质的彰显,这些本质曾在古典艺术中被当作粗糙的东西着力加以掩盖,而抽象艺术家所做出的贡献就是重新将其揭开:“这种能被知觉直接把握的‘意义’的传达者(抽象形式),在模仿性艺术中却不得不被埋置于它对物理对象的再现形象中,只有在成功的非模仿性艺术即现代艺术中,才能更明显地揭示出它们的抽象性质。”[4]394抽象艺术排除了外部世界强加于艺术之上的因素,进而呈现出的是艺术自身。值得注意的是,阿恩海姆所说的“意义”(meaning)究竟指什么?它是否是与形式相对的内容呢?答案是否定的。作为“意义”传达者的抽象形式,是艺术家创造出来并由艺术品呈现出来的形式,对于观者(包括艺术家本人)来说是一种客观物象。观者会依据视知觉的完形倾向将其组织为更本质的完形形式,在这一过程中主体的生理力与客体的物理力相互作用并激荡起心理力,使人直接感悟到自身的存在状态及生命的深刻意義,而不需要通过联想艺术之外的东西来实现。也就是说,艺术的“意义”是包含于完形形式之中的,但也并不是所有的艺术作品都能够彰显出意义,即便在抽象艺术中也是如此。那些极端缺乏现实关切、只关注感官愉悦的抽象艺术,势必无法表现出从现实世界抽象出来的本质,这也是阿恩海姆反对的:“特别值得警惕的是,某些‘抽象’派艺术家口口声声地说,他们最感兴趣的仅仅是那些能够产生愉快的形式关系。这就大大地削弱和贬低了他们作品的价值。”[3]185

综上所述,阿恩海姆一方面从实验心理学出发为艺术找到了形式本体,即由主客体力的结构共同作用而组织起来的完形形式。而抽象艺术相较于模仿艺术,更趋近于作为艺术本质的抽象形式,更清晰地传达出理念,这是它最主要的进步性。但另一方面,完形形式将二元论意义上的“形式”与“内容”兼容于自身,因此阿恩海姆批判那些对几何形状、线条与色彩进行无意义杂糅的抽象艺术。好的抽象艺术最基本的特质是要表现出具有运动感的张力,因为“当我们认识到这些能动性质象征着人的某种命运时,表现性就呈现出一种深刻的意义。”[3]640

二、张力结构:抽象艺术的精神承载

阿恩海姆的完形心理学美学,可以被看作是西方现代形式主义美学的家族成员,它从实验心理学的角度论证了康德理论中的“先验形式”的真实存在,并以形而下的科学方法阐明。完形美学与罗杰·弗莱、克莱夫·贝尔以及克莱门特·格林伯格所构建起的形式主义艺术批评之间有着内在的亲缘性,特别是与贝尔所提出的“有意味的形式”关系密切。贝尔在《艺术》一书中开门见山地指出:“在每件作品中,以某种独特的方式组合起来的线条和色彩、特定的形式和形式关系激发了我们的审美情感。我把线条和颜色的这些组合和关系,以及这些在审美上打动人的形式称作‘有意味的形式’,它就是所有视觉艺术作品所具有的那种共性。”[5]4“有意味的形式”作为艺术独立自足的本体,只有将形式本身看作目的而非达成目的的手段,才能从艺术中获得超然于尘世之外的审美情感,这种情感是对于“终极实在”的感受。因此,指引艺术家进行创作的是一种把握事物本质并创造出纯粹形式的能力。这种能力在现代艺术中表现为简化和构图,而塞尚正是这一现代主义方式的开创者。弗莱认为,塞尚成熟期的画作摆脱了早期作品中巴洛克式的表现性元素,几何形状战胜了激烈的情感表达,因而彰显了绘画的纯正性:“这里没有诉诸任何观念的或情感的诗意联想的地方。这是绘画纯正性的胜利,是在法国业已得到确认的现代绘画的荣耀,即对浪漫主义的诠释所提供的帮助的拒绝。”[6]然而,对于贝尔来说,浪漫主义是形式主义永远无法回避的矛盾。他试图对表现论与形式论进行结合,审慎地处理情感与形式之间的关系,结果陷入了论证的循环之中:审美情感只能由“有意味的形式”唤起,它又是“有意味的形式”唯一的动力。那么,审美情感从何而来呢?贝尔提出了一种假说性的“终极实在”,类似于康德所说的“物自体”。由于他对理论中形而上部分的不坚定,直接导致了他的整套理论充满了理想性,他本人也意识到了这一点:“我说人类中的大多数无法作出精细的审美判断,这只不过是道出了一目了然的真相。把握视觉艺术的确切的敏感性,至少与欣赏音乐的超群能力一样,是极为罕见的。”[5]146因此,他的理论更像是号召为艺术家创造出自由环境、确保艺术自律性的宣言。

阿恩海姆在一定程度上解决了贝尔的忧虑,或者说证实了充满假说性质的“有意味的形式”。他认为艺术接受根本上就是视知觉的完形组织活动,视知觉的完形倾向是人普遍具有的生理机能,因此蕴含着张力结构的形象必然会唤醒视知觉的运动,从而使形象整体达到平衡和圆满。实现完形形式的过程包含在其结果之中,它反映出宇宙整体从无序到有序的必然规律,同时彰显了主体生命的活力与创造性。因此,抽象艺术的优越性不在于构造出了纯粹的客观抽象形式,而是更直接地激发出观赏者的参与状态,从而保证了对于“意义”感受的真实性与深刻性。阿恩海姆认为极端的形式主义“使媒介与媒介服务的内容完完全全脱离开来,并运用一些美的形式去代替作品中包含的一些戏剧性场面”[3]186,而积极的形式主义则是要创造出具有“介入性”的形式。审美情感并不是在日常情感之外另起的“炉灶”,而是对日常经验的组织与纯化。可以说,完形美学覆盖了抽象艺术家心理诉求的两个方面,即创造出超越传统、真正独立的艺术式样,并以此作为对于现代人精神困境的救赎方式。

事实上,在抽象艺术刚刚具有自觉意识之时,就已经能看到完形美学的影响,具体体现在康定斯基的艺术理论及绘画作品之中。康定斯基是抽象艺术的重要开创者,同时也是最早从理论上阐发抽象艺术合法性的艺术家,他从毕加索和马蒂斯那里敏锐地捕捉到了抽象艺术的发展趋势,同时又深受浪漫主义传统的影响,坚持艺术应当作为精神的表现,抽象艺术应当作为精神的载体。他认为艺术形式受到“内在驱力”(inner necessity)的推动,也就是艺术家与观赏者的情感借由形式来达成共鸣,也就是说,在艺术中情感的表现只能通过颜色和线条来实现:“艺术形式由不可抗拒的内在力量所决定,这是唯一不变的艺术法则,即艺术的‘内驱法则’。内外相得益彰,才能成就赏心悦目的作品。”[7]38而艺术家的“内在驱力”必须是在对世界整体观照中得来的,其根本是一种“创造必然律”的冲动。如果说,康定斯基所说的“内在驱力”反映出其浪漫主义立场,那么在他谈及艺术家具体的形式创造时,则更鲜明地体现出完形美学的特质。首先,他强调艺术形式整体大于部分之和,抽象形式并不是对精神的图解,而是独立自足的精神整体:“对物象的铺设,无论是具象、抽象还是纯抽象的,都必须从整体角度去考虑,使之嵌入到整体之中。脱离整体的孤立物象是毫无意义的。物象务要有助于整体效果,才显得有价值。”[7]78在他看来,以塞尚、修拉梵高和高更为代表的后印象派所做的突出贡献就是构造出真正整体的抽象形式。那么,如何使抽象形式成为整体呢?康定斯基与阿恩海姆一样诉诸于张力结构的塑造:“实际上,使绘画作品的内容具体化的不是外在形式,而是活跃其中的力量=张力……艺术作品的内容体现在构图中,即体现在组成作品的内部张力的总和之中。”[8]点所蕴含的张力在于它在平面中的位置,而点的张力从不同方向、在不同时间延伸出去,就形成了线,线实现了从静态到动态的飞跃。基础平面由线构成,线在平面不同区域其张力效果又有所不同。此外,色彩同样具有独立的张力,每种色彩因其不同的冷暖属性在视觉上留下不同的印象,进而造成心灵的紧缩或是扩张。形状、线条与色彩共同作用,使各个方向的张力达到谐和状态:“这种谐和,是形式与色彩的融合,形与色各得其所,又互为依存,成就艺术的构成,成就共同的生命,这乃是内在驱力造就的艺术图画。”[7]102进一步说,这种谐和状态是基于主体对于张力结构的感受而达成的,形式本身无所谓谐和,它与生命本能的“同构”才赋予了它终极意义。可以看出,康定斯基的艺术主张与完形美学具有内在一致性,阿恩海姆则为康定斯基的理论做出了更明确的注释。

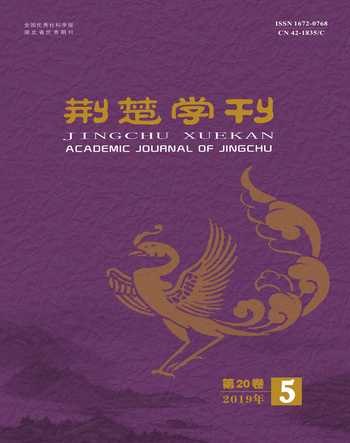

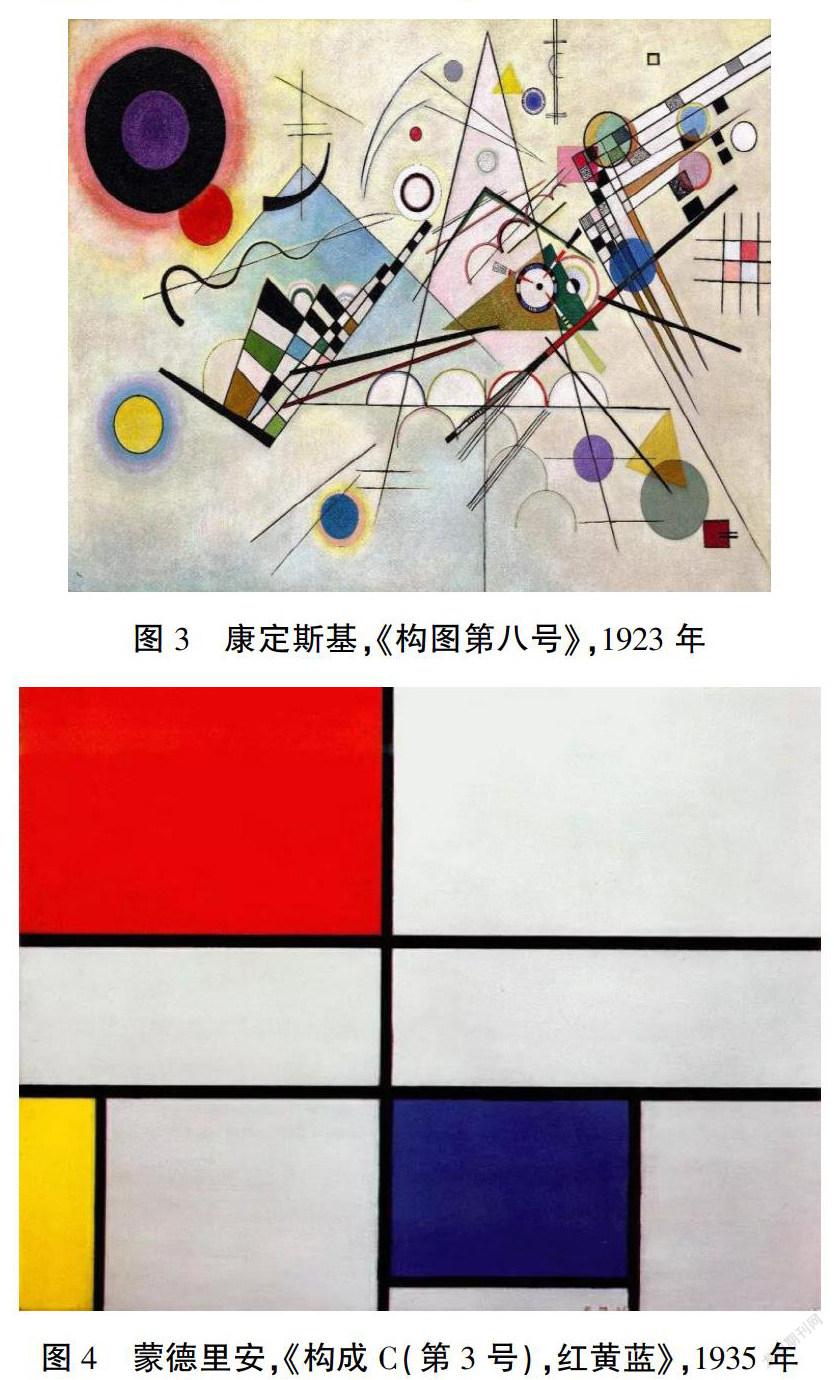

然而,康定斯基的艺术理论落实于作品之中却饱受质疑,格林伯格曾这样批判他的绘画:“几何式的规则性,而不是通過回应它封闭形状的规则性来保持表面的张力与统一,对康定斯基而言,成了一种与绘画结构无甚关系的装饰性手段。事实上,表面依然只是一种容器,而画作本身也只是形状、点子和线条的任意凝聚,甚至缺乏装饰的融贯性。”[9]也就是说,他画中的抽象形式没有凸显出画布的平面性特质,而是堆积在媒介之上额外的东西。特别是在20年代之后的作品中(图3),他抛弃了立体主义将三维物体的多个面集合于二维平面之上的做法,使抽象形式失去了平面性的支撑。格林伯格认为,表现主义的残留妨碍了康定斯基走向现代绘画真正的本质,而抽象艺术另一位先驱蒙德里安则通过简化的构图做到了这一点(图4)。上文提到,阿恩海姆对格林伯格的媒介还原论持反对态度,人类知觉的普遍规律决定了各个艺术门类之间的共通性,特别是更加抽象的音乐艺术会为抽象艺术带来不可或缺的指引,抽象作品中的张力结构与音乐中的韵律感具有“同质性”。因此,格林伯格圈定绘画本质的做法忽略了真正赋予绘画生命的东西,一幅画的本质不可能由平面性单独决定,而是取决于它“看上去”的状态。表现主义不是形式主义的敌人,而是形式主义需要涵盖的东西。抽象艺术中的线条、色彩以及平面需要表现出张力,因为只有如此它们才能承载住精神,抽象艺术相较于写实作品,更能将精神与形式本质紧紧融合在一起而不会从整体构图中溢出,这是从康定斯基到阿恩海姆对于抽象艺术最富创见性的辩护。

三、视觉机制:抽象艺术发展的深层动力

尽管完形美学为抽象艺术提供了有力的理论支撑,但它无法解释抽象艺术内部巨大的多样性。特别是在《艺术与视知觉》出版的1954年,抽象已经成为现代艺术坚实的传统。彼时,作为西方现代主义艺术顶峰的美国抽象表现主义步入了退潮期,行动绘画与色域绘画将抽象推到了极致,几乎穷尽了现代主义所追求的“形式自律”的一切可能。取代抽象表现主义艺术主流位置的是即将兴起的波普艺术,它今后在现实大众那里获得的成功将极大地冲击现代主义的神话,自然也包括了完形心理学美学中那坚固的艺术本质——完形形式。阿瑟·丹托在《艺术终结之后》中称现代主义是对艺术的一场“大清洗”:“现代主义的历史就是大清洗的历史,或就是种类清洗的历史,即去掉艺术中任何和艺术没有本质关系的东西。要想不听到这种纯粹大清洗的含义的政治回应是困难的,无论格林伯格的政治学实际是什么。这些回应仍然回荡在饱受磨难的民族主义斗争中。”[10]现代主义者力图将艺术拉出日常现实的做法,割裂了艺术作为人类活动与历史之间必不可少的互动,它事实上是资产阶级社会的范畴:“‘自律’的范畴不允许将其所指理解为历史地发展着的。艺术作品与资产阶级社会的生活实际相对脱离的事实,因此形成了艺术作品完全独立于社会的(错误的)思想。”[11]这样的局限同样体现在完形心理学美学之中,它以科学实验为支撑的艺术本质论看似颠扑不破,但在面对具体的艺术作品、抽象艺术多样风格以及艺术史变迁问题之时,却明显缺乏阐释力,正如阿恩海姆自己所承认的那样:“在涉及到任何一件个别艺术品时,我们也都会不可避免地涉及到这种深刻意义。但是,要想对它进行更为详尽和更为系统的研究,却又不是仅在视知觉研究领域中所能解决的事情。”[3]640因此,一些晚近的艺术史研究将完形美学放置于与现代艺术发展并行的历史中加以考察,指出其意义及局限性,并加以修正和弥补。其中,以美国学者乔纳森·克拉里所做的“视觉考古学”为代表。

克拉里在《观察者的技术:论十九世纪的视觉与现代性》《知觉的悬置:注意力、景观与现代文化》等著作中对视知觉进行了考古学研究,从“视觉机制”(visuality)出发重点研究了马奈、修拉及塞尚的绘画作品。他认为,注意力作为知觉整体重要的元素,本身与社会历史密切相关,那种强调固定的、一成不变的知觉模式的理论话语,不过是一种“现代主义的幻觉”,是对变动不居的时间流的逃离,而他正是要通过对历史中的结构性变动的回顾,阐明其与注意力及视觉模式之间的互动关系,进而揭开幻觉背后的东西:“注意力的问题不是一个中立的、无时间性的活动问题(就像呼吸和睡眠一样),而是一个带有历史结构的特殊行为模式的兴起问题——一个依照社会规定的规范来加以明确表达,并成为现代技术环境组成部分的行为模式问题。”[12]24他研究的重点是人类的视觉机制在打破古典的“暗箱”模式之后发生了怎么样的转变、什么因素推动了这些转变以及艺术家如何应对这一转变的问题。在现代社会中,人的注意力不可避免地走向散焦的状态,视觉越发依赖于人的主观能力,成为主体性自由的彰显;同时,现代文化从各个方面对知觉分裂问题加以规训,从而使现代视觉机制呈现出知觉分裂与综合的辩证。这种情况是鲜明的体现在现代艺术作品之中,马奈、修拉和塞尚的作品尽管在表现方式上有所不同,但都是对视知觉领域变化的直接反应,正如克拉里所说:“他们当中的每一个都深深地介入了知觉领域中的分解、空缺与断裂的独特遭遇;每一个都前所未有地发现了有关集中注意力的知觉的不确定性,而且,每一个都发现了这种不穩定性如何成为知觉经验及再现实践的重新创造的基础。”[12]9现代艺术与古典艺术的差异正根源于视知觉模式的转变,这一点直接体现在现代艺术家对于线条、色彩及几何形状的独特运用之上,通过这种新的制图方式而催生出的抽象艺术也必然是对视觉机制的直接反馈。

在谈及修拉的绘画《马戏团的巡演》(图5)时,克拉里集重点提到了冯·埃伦费尔斯的格式塔理论,并认为两者事实上共享一套视觉机制。代表这套视觉机制的是亥姆霍茨的光学理论及作为“视觉机器”的雷诺“前电影”,机制的内核简言之就是坚信视知觉不是对客观世界的被动接受,而是通过固有结构对外在刺激进行组织的持续过程,结果是形成作为知觉统一体的“格式塔质”。修拉的画作表现出了这套视觉机制的内核:“即使从一个近距离来看,这幅画的再现性特征(人物形象、建筑背景)也拥有一个与它们赖以被建构的个别色彩笔触不相关的知觉统一性。”[12]126-127正如构成画面左侧三位演奏者的橙色、蓝色及黄橙色色点,与我们最后知觉到的紫罗兰色的人物形象毫无关联,而紫罗兰色正是埃伦费尔斯所提的“格式塔质”,它反映出视觉在对刺激物进行组织时的所遵循的简化原则。

图5 修拉,《马戏团的巡演》,1887-1888年

那么,既然修拉有能力构造出知觉统一体,那为何要画出与“格式塔质”不相关的那些色点呢?这恰恰是作品中知觉分裂与统一的辩证之处,完形心理学对修拉来说是一种统一的规训:“格式塔理论,尽管有诸多伪装,其实是一个注意力的戒律,其中有一条将注意力安顿或吸引在对感觉领域的规范化结构的组织之上的命令。这是对个体主体的统一性和知觉的统一化对象之间相互确认的梦想。”[12]129-130而修拉的点彩正是拒绝全盘接受这一梦想的做法,他营造出一种断裂感,相比于更具古典韵味的《大碗岛的星期天下午》,《马戏团的巡演》使人更难以进行知觉的综合,也因此体现出了更大的抽象性。他试图通过这种抽象为画面营造出不需借助外部形象的自身“光晕”:“修拉的画比其他任何艺术实践更能体现光晕消失的现代困境。可以很合理地说,他的画作是理性地生产光晕的首次尝试,而他的理论则是设计其工艺的尝试。”[12]177修拉的画对于马蒂斯、康定斯基、蒙德里安均产生了深远的影响,后来者将在他的基础上进一步解放色彩本身的力量。当他们真正做到了仅凭抽象形式去实现知觉统一性的时候,也正是完形心理学美学在埃伦费尔斯的基础上成熟之时,“整体先于部分”以及“张力”理念的注入,使得完形美学能够再次与纯粹的抽象艺术作品共享一套视觉机制。

总而言之,克拉里的“视觉考古学”为我们提供了一条切入现代艺术的崭新之路,特别是要把握完形心理学美学与抽象艺术之间的复杂关系,不能仅仅将两者简单对照,而是将它们共同放置于社会历史的大背景中加以考察,进而找到二者文化上的同质性以及动态历史中的互动影响。近年来,学界对于完形心理学美学的关注明显减少,它似乎被视作是过时的学问而束之高阁,但无论从理论自身,还是学术史意义上来看,都尚有空间值得深入。

参考文献:

[1]米歇尔·瑟福.抽象派绘画史[M].王昭仁,译.桂林:广西师范大学出版社,2002:29.

[2]考夫卡.艺术心理学问题[C]//蒋孔阳,编.20世纪西方美学名著选(下).上海:复旦大学出版社,1987.

[3]鲁道夫·阿恩海姆.艺术与视知觉[M].滕守尧,朱疆源,译.北京:中国社会科学出版社,1984.

[4]鲁道夫·阿恩海姆.视觉思维[M].滕守尧,译.北京:光明日报出版社,1986.

[5]贝尔.艺术[M].薛华,译.南京:江苏教育出版社,2004.

[6]罗杰·弗莱.塞尚及其画风的发展[M].沈语冰,译.桂林:广西美术出版社,2017:157.

[7]瓦西里·康定斯基.艺术中的精神[M].余敏玲,译.重庆:重庆大学出版社,2017.

[8]瓦西里·康定斯基.艺术家自我修养[M].王蓓,译.武汉:华中科技大学出版社,2016:95-96.

[9]格林伯格.康定斯基[C]//沈语冰,译.艺术与文化.桂林:广西师范大学出版社,2015:156.

[10]丹托.艺术终结之后[M].王春辰,译.南京:江苏人民出版社,2007:76.

[11]比格尔.先锋派理论[M].高建平,译.北京:商务印书馆,2017:117.

[12]乔纳森·克拉里.知觉的悬置:注意力、景观与现代文化[M].沈语冰,贺玉高,译.南京:江苏凤凰美术出版社,2017.

[责任编辑:卢红学]