乔治·本杰明《中提琴,中提琴》织体形态与音高组织解析

2019-09-10朱慧

●朱 慧

(浙江音乐学院,浙江·杭州,310024)

乔治·本杰明是继本杰明·布里顿之后英国最著名的作曲家之一,他在学生时期就已经显现出自己在创作方面的非凡才华。从20世纪70年代末开始,因其三部作品——《为地平线所环绕》(Ringed by the Flat Horizon,1979-1980)、《冬日心境》(A Mind of Winter,1981)和《曙光》(At First Light,1982)取得的巨大成功奠定了他作曲生涯的基础,同时,也使他获得了显著的国际地位。

依据笔者对本杰明创作轨迹的大致梳理,将他的创作时期划分为:创作早期(1977-1982)是其成名时期;过渡时期(1982-1992)是其创作受阻时期;创作中期(1993-)是其综合发展时期。近十几年间,他的创作重心主要放在了歌剧和大型管弦乐两类音乐体裁上。从1993年开始,本杰明进入了创作的综合发展时期,为了营造复杂的织体层次,他的创作重心更加侧重于对位技术,因此,在他这个时期的作品当中经常会看到稠密的复调织体,这一点主要是受到他在英国剑桥大学的老师亚历山大·戈尔的影响。同时,他还在创作中综合运用自己过去所使用的创作技法与音乐素材。

本杰明的小型室内乐作品,为中提琴二重奏而作的《中提琴,中提琴》(Viola,Viola)创作于1997年,这是本杰明创作中期的一部代表作。这部作品受委托于东京歌剧城基金会的艺术总监武满彻,是为东京歌剧城音乐厅的开幕而创作,由尤里·巴什梅特和今井信子在1997年9月16日首演于日本东京歌剧城,作品总时长约为9分钟。本文将以乐器组合为切入点,主要对这部作品在织体形态和音高组织两方面呈现出的一些特点进行分析。

一、精致的乐器组合

弓弦乐器的写作一直以来都备受各国作曲家的青睐,不仅是因为这些乐器的历史源远流长,同时,还因为这个乐器家族比管乐器等家族拥有更多的优势。首先,弦乐器的音质非常丰富,它具有音域较宽广且音色统一的特质,不同的音区仅有细微差别。其次,弦乐器拥有从极弱(ppp)到极强(fff)的宽泛的力度范围。再次,弦乐器能通过丰富的演奏技法产生极为多样化,甚至是一些特殊的超乎乐音的音响效果,而且几乎可以胜任任何技巧性的音乐片段。最后,弦乐器具有延续性的发音特性,不会受到如管乐一般的呼吸限制。

中提琴是弦乐家族的中音乐器,它与小提琴的基本音响特性十分接近,但由于其尺寸原因“从而形成了它独具特色的、阴郁、暗淡、有时甚至略显得粗野的鼻音色彩。”[1](P117)在巴罗克、古典主义和浪漫主义时期由于大部分中提琴演奏者都是由小提琴演奏者兼任的,所以它的独立性在很长一段时间里都是被许多作曲家所忽略的。尽管巴罗克和前古典主义的作曲家创作了一些中提琴协奏曲,但在那之后直到柏辽兹开始才为其树立了真正的独立地位。到了20世纪,由于中提琴在弦乐组的地位提升,以及如威廉·普利姆罗斯和尤里·巴什梅特等这样优秀的中提琴演奏大师的出现,因此涌现出一些优秀的中提琴作品,如威廉·沃尔顿的《中提琴协奏曲》和保罗·欣德米特的《天鹅转子》等。

本杰明的《中提琴,中提琴》同样也是一部20世纪优秀的中提琴作品,除了委约的因素以外,他对这件乐器的性格以及作品想要展现的声音都有其独到的见解:“我最初的想法是在非传统的表现形式上如何解决很多创作中固有的,与生俱来的问题,即中提琴留给大家的印象可能是一种隐藏在阴暗处的忧郁的声音。然而,这部作品表现的是一种完全不一样的中提琴的性格——即赋予它一种热烈的以及精力充沛的性格。有时,我的愿望是召唤出一种几乎具有管弦乐队般深邃和多样性的声音,为了呈现这样的声音,两个中提琴声部在动机、节奏、力度,特别是音区上几乎是交织在一起的——真正独立清晰的线条仅仅开始于走向作品优美的中间部分时。作品中的和声以竟可能响亮的方式表现出来,为了音乐的持续进行,织体有时保持在四个或更多的层次。”①

从配器的角度而言,笔者认为本杰明在创作《中提琴,中提琴》时具有以下两个特点:第一,弦乐的演奏技法与音色效果在20世纪进行了极大化的扩展,尤其在先锋派激进的试验中更是产生了诸多噪音性的音色音响效果,20世纪最后25年的许多弦乐作品都具有这些扩展性的演奏技法,然而,本杰明在这部作品中却几乎没有使用这些扩展性的技法;第二,选择两件同样的乐器进行创作是非常具有挑战性的,因为在音色音响的展现上会有一定的局限性。同时,作曲家还将面临如何让两件同样的乐器产生最大化的音色分离,或是如何让两件同样的乐器产生高度融合的音响整体等问题。本杰明在《中提琴,中提琴》中几乎是让两把中提琴你追我赶、不分彼此、共生缠绕在一起,在音色音响上力求极大限度的融合、统一和平衡。

二、基本织体形态的衍化

在20世纪的音乐创作中,作曲技法进行了诸多的创新、演变以及开发,除音高和节奏以外,其余诸要素,如音色、织体、力度、音型以及音响等都成为创作和分析中不可忽视的重要成分。在本杰明的诸多作品中,无论是有限的乐队编制,还是宽广的乐队编制,他都非常善于塑造多样性和多层性的织体形态,这些织体形态彼此之间以或先后、或交织、或覆盖等方式进行来达到本杰明听觉中所需要的音响效果。

(一)织体形态的多样性

本杰明在《中提琴,中提琴》的开始部分连续运用了四种基本的织体形态,就如同他在《为地平线所环绕》的开始部分连续运用的“钟声”、“闪电”和“雷鸣”三种基本的织体形态一样。这些基本的织体形态对于整部作品来说都具有非常重要的价值与意义,对整个音乐的总体进程产生了极大的作用,它们循环反复贯穿于整部作品。

在《中提琴,中提琴》的开始部分连续运用的四种基本织体形态分别是:同音反复的形态、柱式和弦的形态、快速分解式运动的形态以及线性旋律形态。其中,同音反复的形态主要有三种表现形式,快速分解式运动的形态主要有两种表现形式,这两种表现形式在音乐的进程中渐渐地融为一体并共同发展。这些织体形态都具有其自身的音高、节奏、音色、力度以及和声的特性。

1.同音反复织体形态

同音反复的织体形态是《中提琴,中提琴》中出现的第一个织体形态,它在开始的部分共有三种表现形式。

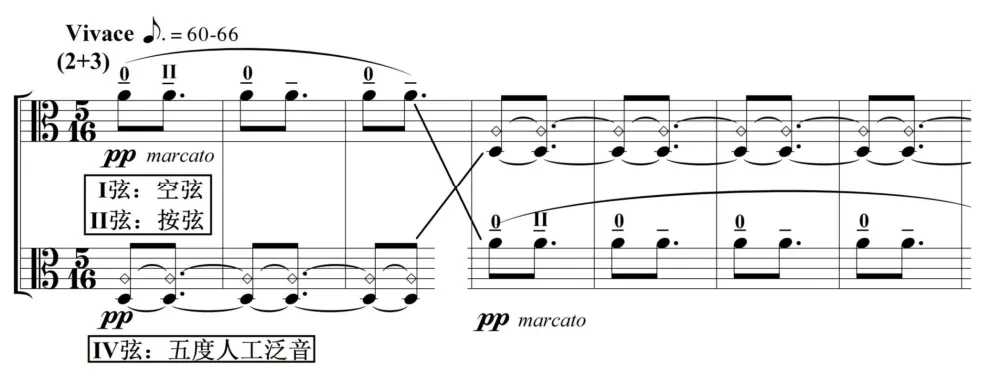

第一种:中提琴I以较弱的力度(pp)在空弦和第二弦交替拉奏同一个音,中提琴II同样以较弱的力度(pp)在第四弦以五度人工泛音的长音形式拉奏和中提琴I一样的音高,三小节后,两件乐器互换对方的拉奏方式(见谱例1)。

谱例1:

这个同音反复的形式可以解释为同一音高的三种发音方式,即空弦音、按弦音以及人工泛音。从声音本身的角度而言,空弦音由于全长震动因此谐音最为丰富并且共鸣最好,按弦音的共鸣次之,而泛音由于抑制了其他谐音的震动因此共鸣较差,音色偏“冷”,具有透明、柔和以及纤细的音质特征。

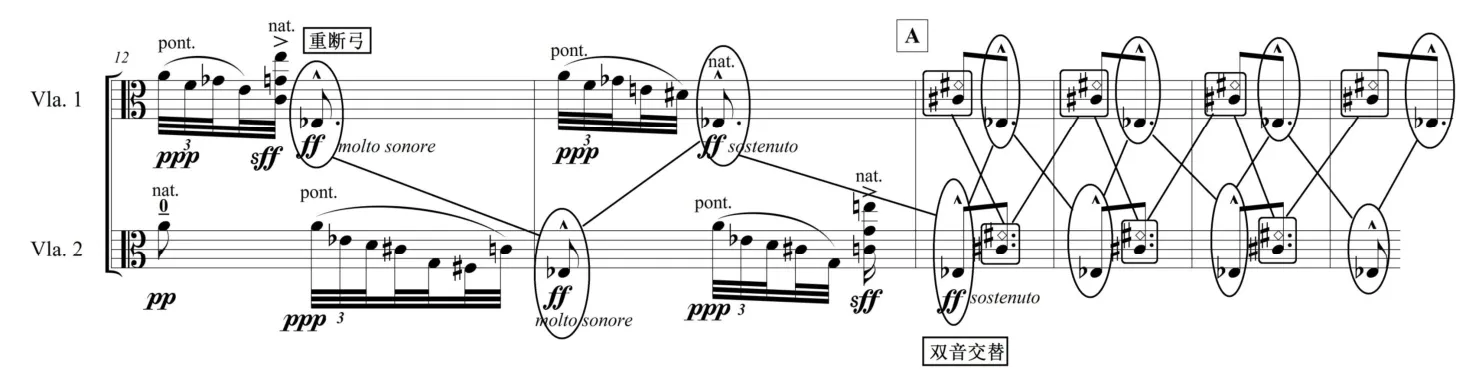

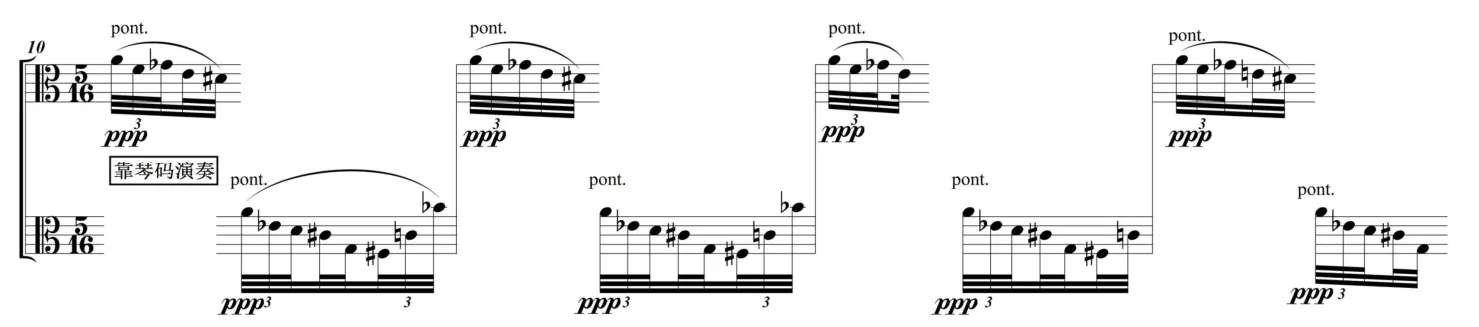

第二种:这是同音反复织体形态的第一个变体,从作品的第10小节出现,它与快速分解式运动的织体形态共存,以两把中提琴在不同的触弦点上,即靠近琴码与常规位置来交替持续演奏同一个音高的方式进行。琴弓触弦点的变化可以获得丰富的色彩对比,对乐器音色的影响非常明显。在力度表现上,靠近琴码的拉奏为极弱(ppp),常规位置的拉奏为较弱(pp)(见谱例2)。

谱例2:

第三种:这是同音反复织体形态的第二个变体,从作品的第12小节出现,它在快速分解式运动的织体形态后半部分以较强的力度(ff)出现,在第14小节形成一个实音与泛音交替演奏的双音持续音形式。在这里,除了力度和音高的变化以外,弓法也产生了变化,两把中提琴采用了更为响亮的重断弓弓法来拉奏实音持续音(见谱例3)。

谱例3:

2.柱式和弦织体形态

柱式和弦的织体形态是《中提琴,中提琴》中出现的第二个织体形态,从作品的第3小节开始以强力度(sff)呈现。这个织体形态在整部作品中基本都是以拉奏的方式进行,只有在作品的最后一个部分,从第158小节开始全部改为拨奏形式并一直保持到作品的结尾,整体力度范围都在强力度以上,由两把中提琴的三音和弦与四音和弦组成(见谱例4)。

谱例4:

3.快速分解式运动织体形态

快速分解式运动的织体形态是《中提琴,中提琴》中出现的第三个织体形态,它在开始的部分共有两种表现形式。

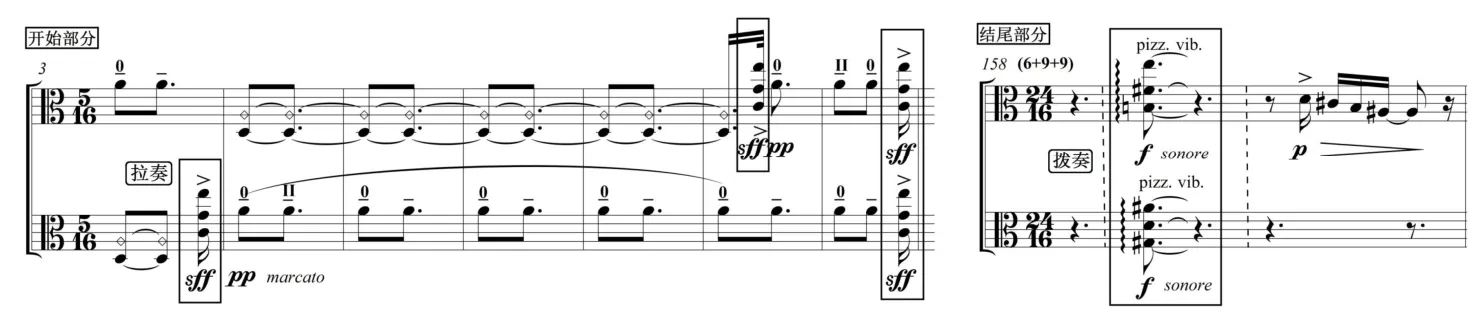

第一种:这个织体形态的原型从作品的第10小节出现,与同音反复织体形态的第二种表现形式共存。两把中提琴采用靠近琴码的触弦方式,以极弱的力度(ppp)交替拉奏快速跑动的32分音符,这个音型的特点是分解式的(见谱例5)。

谱例5:

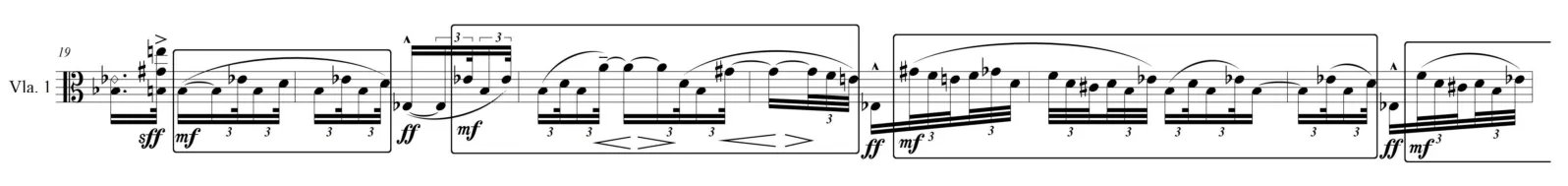

第二种:这是快速分解式运动织体形态的一个变体,从作品的第19小节出现,由中提琴I以中强的力度(mf)在常规位置拉奏快速跑动的32分音符,这是一个节奏上扬抑结合的三连音式的摇荡音型。这个织体形态相对于其他几个来说,在单个声部持续的时间是最久的,中提琴I从第19小节开始持续到第26小节,之后,在这个小节转接给中提琴II并持续到第35小节(见谱例6)。

4.线性旋律织体形态

谱例6:

这个线性旋律的织体形态出现在作品的第27小节, 首先由中提琴II奏出,三小节后转接到中提琴I,力度表现整体为强(f)。该旋律织体形态在第一次呈现时基本都是在中低音区以分弓断奏的弓法来拉奏,这条旋律为作品中部的一段优美的旋律段落埋下了伏笔(见谱例7)。

在随后的很长一段篇幅中这个织体形态都没有出现

谱例7: 过,直到作品的第97小节,中提琴II用连弓的弓法在高音区以很强的力度(ff)演奏了一段旋律,这段清晰而优美的旋律是前面部分出现的旋律织体形态的变体。随后,线性旋律的织体形态在作品的第97-117小节得到了充分的诠释和发展(见谱例8)。

(二)织体形态的多层性

谱例8:

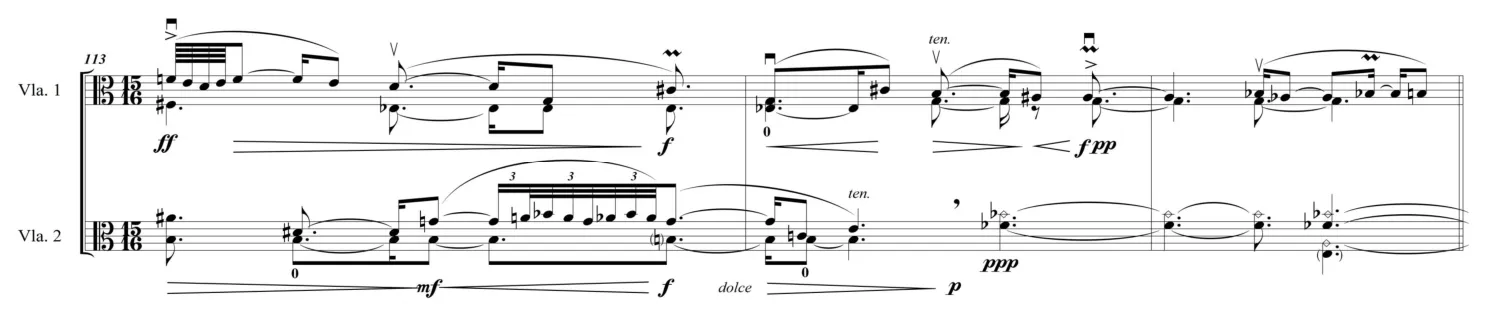

本杰明在《中提琴,中提琴》中,为了营造出他所想要的“具有管弦乐队般深邃和多样性”的音响效果,不仅运用了多个织体形态及其变体,而且在很多音乐片段中都让织体保持在三个或三个以上的层次。从作品的中间部分,也就是从第98小节开始,一直到第157小节高潮段落结束,两把中提琴基本上都是持续在四个织体层次上进行演奏,如作品的第103-106小节、第113-116小节(见谱例9)以及第133-135小节等。

谱例9:

三、音高组织的特点

(一)大小三和弦的表现形式

在本杰明的音乐创作当中,大小三和弦的运用在多部作品中都有所体现,这些三和弦在横向线条和纵向和声上或独立出现、或以变体形式出现、或与其他织体共存。这些三和弦以及变体形式已经不具备传统和声体系当中的功能意义,和弦仅以明与暗或晴朗与阴沉等来分辨其音响特质。从泛音列的声学共鸣角度而言,大小三和弦表现的是和谐纯净的音响效果。

根据德国作曲家欣德米特的和弦分类方式,大小三和弦及其转位归属于A类第I组和弦,[2](P40)即不包含三全音的和弦,其分类方式表述为原位和弦为根音和低音相同,转位和弦为根音在低音之上,因此,作者在以下行文中将不区分原位与转位和弦。

1.早期作品中的三和弦运用

在本杰明的《钢琴奏鸣曲》(Piano Sonata,1978)中,一个由c2、f2和a2音构成的F大三和弦持续了12个小节(第167-178小节)。这里的钢琴织体分为三个层次:首先,三和弦作为踏板和弦持续进行;其次,另外两个层次以纯四度为基础围绕它进行,其中一个层次是四度叠置的三音和弦的平行进行,另一个层次是四度音程的重复与平行进行。

这种踏板和弦的用法在本杰明的《冬日心境》中也有所体现,该作品从第2小节最后半拍开始一直到第26小节,弦乐声部的中提琴和大提琴拉奏的由c1、e1和a1音构成的A小三和弦持续长达24个小节。在这个纯净的A小三踏板和弦之上是各种不协和的小二度织体的碰撞。

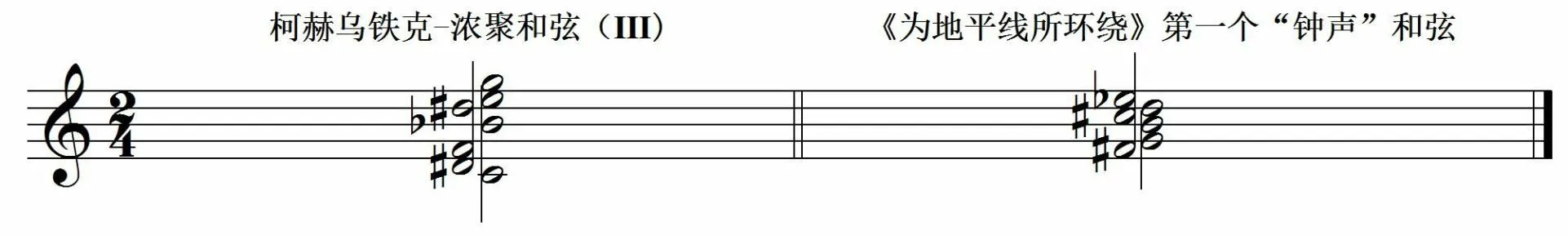

在本杰明的《为地平线所环绕》中,开始连续出现了三个“钟声”和弦,这三个和弦的低音从横向线条上表现为一个由g、e1和c1音构成的C大三分解和弦。同时,这里的第一个“钟声”和弦纵向上由g、be1、#f1、d2、b2和#c4六个音构成,其中包含着一个由g、d2和b2音构成的G大三和弦②。欣德米特在《作曲技法》中曾指出,和弦是不少于三个音的任何和音,而捷克作曲家柯赫乌铁克在欣德米特的和弦结构新原则的基础上加深并扩大了他对和弦结构的理解,他认为在任何一个和音之上都可以叠加任何一个和弦,也就是浓聚和弦[3](P25)的第三种形式。因此,作者认为这里的bE、#F和#C可以作为G大三和弦的附加和弦,这种浓聚和弦在本杰明的《中提琴,中提琴》中也有所体现(见谱例10)。

谱例10:

2.《中提琴,中提琴》中的三和弦运用

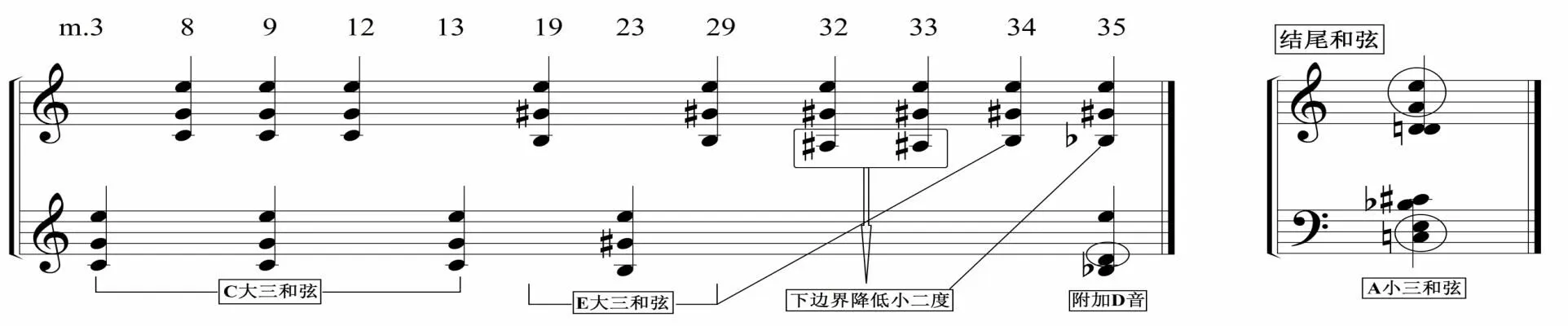

在本杰明的早期创作中,三和弦的形式一直存在于他的音乐作品当中,尽管他之后的创作重心更多的偏向于复调技术,但是三和弦的形式在《中提琴,中提琴》中有着更为明显的体现。作品中出现的第二个织体形态,也就是柱式和弦织体形态在作品的开始部分非常鲜明地展现了由c1、g1和e2音构成的C大三和弦③。这个大三和弦在开始的18小节之内一共出现了5次,之后,在第19小节转变为由b、#g1和e2音构成的E大三和弦,这个三和弦在重复三次之后低音开始发生变化,并逐渐开始形成四音和弦。

整部作品的结尾以一个六音和弦作为终止和弦,这个和弦在作品的尾声部分一共重复了10次,并在结尾时连续强调了6次。这个和弦由c、e、bb、#c1、d1和a1音构成,其中包含着一个由c、a1和e2音构成的A小三和弦④。这也可以认为是浓聚和弦的第三种形式,这里的bB、#C和D可以作为A小三和弦的附加和弦(见谱例11)。

谱例11:

(二)对称的表现形式

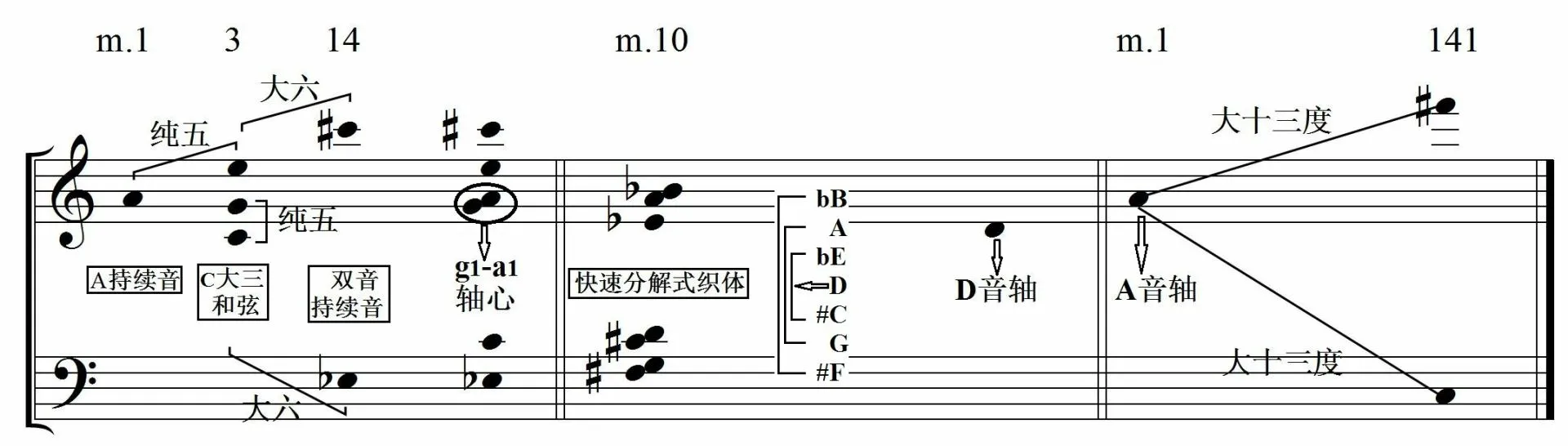

对称理论由美国作曲家和理论家乔治·玻尔提出,该理论以对称轴心为基础,轴心可以是单音也可以是音程,该轴心的特性是向两边投射出相等音对来控制音高的组织原则和运动空间。上海音乐学院贾达群教授在其《作曲与分析》中也曾指出:“在艺术品之形式感中,对称是非常普遍而且重要的结构之一。由于自然界和生物存在太多的对称结构,所以对称不仅是自然法则的一部分,而且也成为人们审美原则的一部分。”[4](P162)《中提琴,中提琴》开始部分的几个连续或交替进行的基本织体形态以令人眼花缭乱的、彼此冲突的以及互相碰撞的方式进行。通过分析,笔者认为本杰明采用了对称的音高布局来支配和控制开始部分的三个基本织体形态及其变体,同时,作品从第一个音开始向高潮部分乃至整部作品精准的投射出对称的音高关系。

首先,是由g1和a1音构成的大二度轴心。这个轴心在作品开始处控制着同音反复织体形态中的a1音与柱式和弦织体形态中基于C音的大三和弦,这是一对镜像对称的围绕着大二度轴心的五度音程,这两个五度音程分别是c1和g1音以及a1和e2音。同时,这个轴心还直接影响了同音反复织体形态的第二个变体,即由be和#c3音构成的双音持续音形式,这两个音实际上也是将开始部分的两个五度音程继续对称的分别向上和向下扩展出一个大六度音程,即c1和g1向下扩展至be,而a1和e2向上扩展至#c3。

其次,是由d1音构成的轴心。在快速分解式的织体形态中,两把中提琴以缠绕的方式来回演奏一连串音符,这里的音高设置镜像对称的围绕着一个d1音轴,每一次的进行都是从a1音开始向下一个五度到d1音轴,然后再向下一个五度到镜像的g音,同时,这个d1音轴也控制着这个织体形态的最低音和最高音为#f和bb1两个音。

最后,作品中出现的第一个音,也就是a1持续音构成该作品的中心音轴,该音轴通过投射将整部作品的最低音和最高音精准的控制在以其为中心的c和#f3两个音高上(见谱例12)。

谱例12:

(三)三全音的表现形式

《中提琴,中提琴》的开始部分、结尾部分以及整体的音高边界都非常明显地体现出三全音对和声的操控性。在十二平均律的和声中,一个八度之内共有六对三全音组合,分别是C-#F、#C-G、D-#G、bE-A、E-#A以及F-B。笔者认为,本杰明在这部作品当中从整体到局部都凸显了bE-A和C-#F这两对三全音的重要性,其中,bE-A这对三全音是最明显地体现在作品的第一部分中,而C-#F这对三全音主要控制的是作品的整体音域以及结尾部分的和弦低音进行。

第一部分:首先,整部作品的开始由a1持续音引出,从第12小节开始be持续音浮现出来,A-bE这对三全音在作品的前30个小节一直在不间断的重复。

其次,在作品第10小节出现的快速分解式的织体形态中一共包含了三对不同的三全音。中提琴I以a1-#d1这对三全音为音高边界,中提琴II首先以d1为中心音轴将a1-be1和#c1-g这两对三全音倒转进行,然后,#c1-g这对三全音下滑一个半音到#f-c1这对三全音。在这个织体形态当中A-bE这对三全音在两个声部中都有所体现。

再次,整部作品的第1-46小节,也就是作品的第一部分,音乐进行中的关键环节基本都能体现出三全音对音高和织体的控制和支配作用。在作品的前34个小节,主要出现的是A-bE、#C-G和C-#F这三对三全音。从作品的第35小节开始,由作品最开始出现的三和弦衍变而来的三全音和弦出现,这几个和弦把#C-G、D-#G、E-bB以及F-B这四对三全音编织在一起进行。整部作品到这里时六对三全音全部出现,这些三全音在推进作品第一部分的高点时相互之间产生了更多的影响和作用。

最后,作品的第一部分结束在一个纵向音高表现为#c、be和g的和音上,其中,be音可以看作是与作品第一个a1音的再一次呼应,而另一个层面就是结束在#c-g这对三全音上。

2.结尾部分:整部作品的结尾部分主要出现的是拨奏形式的和弦,这里一共出现了12个和弦,在最后3个和弦的交替重复中,主要突出了和弦下边界的增四度进行,这个下边界表现为c-#f这对三全音,同时,每一个和弦都至少包含一对三全音。

3.整体音高边界:C-#F这对三全音不仅控制着整部作品的音高边界,同时,也控制着作品的高潮部分。这部作品从第141小节开始,展现了三个半八度的音域跨度,两个外边界的音高为c和#f3,因此,整部作品的音域控制在三全音之上。在高潮部分结束时,也就是尾声之前达到顶点的以极强力度(sfff)奏出的四音和弦的音高外边界也表现为c2-#f3这对三全音,同时,这个和弦还包含了e2-bb2这对三全音。在这个高潮部分,音高的上边界一直持续在#f3音上,而下边界从c音开始一点点的持续攀升,直到c2音,在高音不动的情况下,低音连续攀爬了两个八度的跨度(见谱例13)。

谱例13:

小 结

通过对乔治·本杰明《中提琴,中提琴》的分析,笔者认为本杰明的音乐创作具有十分清晰的条理性,材料简洁、音色和织体表现丰富并具多层性、音高走向控制明确等特点。

首先,本杰明在大部分音乐作品中运用的材料都非常简洁,即这些作品所使用的材料基本上全部来源于每首作品的开始部分,《中提琴,中提琴》开始连续出现的四个基本材料即为全曲的核心材料。这些材料大致上都采用循环、变形、互相结合以及分离发展等手法持续并贯穿于整部作品。

其次,本杰明塑造的丰富的织体层次都有其各自不同的作用,有的层次循环反复贯穿于整首作品,有的层次辅助于其他一些更重要的层次,还有的层次只是起到点缀的作用。这些织体层次在作品中彼此交织、渗透,在音乐的发展中逐渐变形,变形后的织体层次又进一步地作用于音乐的进程,总之,多样的织体层次共同构成了本杰明音乐作品中丰富的织体网络。

最后,本杰明运用三和弦及其变体,镜像对称音轴以及三全音的控制来共同作用于整部作品的音高与和声布局,使整部作品的和声语言在控制中得到统一。在这里,笔者认为,虽然本杰明音乐作品中丰富的三全音和声可能是受到他的老师梅西安的影响,但是,本杰明凭借他对乐器音色和织体的通晓,以及对和声的清晰感觉使得他的这部作品以非常自信和独具个人特色的方式展现出来。

注释:

①乔治·本杰明《中提琴,中提琴》原版乐谱扉页(Programme Note)。

②多音和弦中大小三和弦的选择从最低音开始纵向向上排列。

③参看谱例2中的柱式和弦。

④由于弦乐每根弦的音质有所不同,两根外弦的音色最为突出,这里的c和e音位于中提琴最低的C弦,而a1和e2音位于中提琴最高的A弦。同时,c和a1空弦音的共鸣较其它按弦音更强,因此,结尾处的和弦非常明显地突出了A小三和弦。