中国歌剧中的女性音乐形象

——以三个历史时期的歌剧作品为例

2019-09-10王琳

●王 琳

(安徽师范大学,安徽·芜湖,241000)

歌剧自20世纪20年代起开始在中国发展,在经历了多种碰撞和融合之后,最终形成自己的特色。在此过程中,歌剧中的各种女性音乐形象成了歌剧创作的重点。很多歌剧的创作主题、剧名等都围绕着女性音乐形象而展开。鉴于此,本文以我国社会政治历史变革中的三个重要历史时期:抗日战争之前、抗日战争之后、新中国成立之后为时间节点,对这三个时期歌剧创作中的女性音乐形象进行分析,以此阐述女性形象在中国歌剧发展中的作用。

一、抗日战争之前中国歌剧中的女性音乐形象

早在新文化运动时期,女性主义思潮得到解放,国民政府推崇美育教育并以此引导中国女性的发展,黎锦晖的儿童歌舞剧音乐作品也在此背景下诞生,这些儿童歌舞剧的创作初衷是为了“可以训练儿童们一种美的语言、动作与姿态,可以养成儿童守秩序与尊重艺术的好习惯”、“可以锻炼他们思想清楚,处事敏捷的才能”、“协和甜美的境界对于社会教育有极大的帮助”[1],也就是说其最终目的是注重培养少年儿童的审美鉴赏和情操。为了使作为观众的少年儿童可以很快地接收歌舞剧作,黎锦晖巧妙地运用了女性特殊的生理和心理特征来润色这些歌舞剧作品,让年少的儿童们更容易从心理上接受这些作品,喜爱这些作品。

为了推广中国新兴歌舞教育事业,黎锦晖在1927年创办了“中华歌舞学校”,以及此后不断易名的“美美女校”、“明月歌舞团”、“明月歌舞剧社”等都是在“中华歌舞学校”基础之上的以年轻女校为主的歌舞团体,女性逐渐成为当时社会歌舞演出的主角,并不断带动了女子歌舞表演与女性题材歌舞剧演出的兴盛,因此在黎锦晖的歌舞剧作品的演出中,逐渐有大批女性参与进来。

自1920年开始,黎锦晖开始热衷于对儿童歌舞剧音乐的创作,陆续创作了诸如《麻雀与小孩》、《葡萄仙子》、《小小画家》等在当时具有影响力的儿童歌舞剧作品。

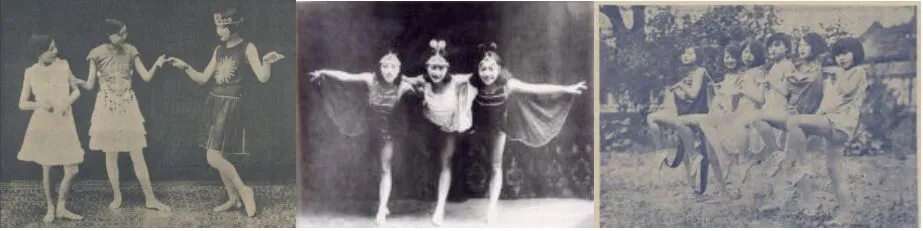

《葡萄仙子》是一部以保护劳动果实为目的的童话色彩儿童剧,登场的主角包括有葡萄仙子以及大自然的五位仙子,参演的小动物有喜鹊奶奶、山羊小姐、甲虫先生、兔子妹妹以及哥哥妹妹等共计13人,其中女性音乐角色有9名①。通过翻找现存剧照可见,参演演员几乎都为女孩,即使在剧本中出现了诸如“甲虫先生”、“哥哥”等男性角色,似乎也都由女孩替代出演。

图1.《葡萄仙子》的演出剧照(1928[2]、1931[3](P1)、1930[4](P2))

近代具有广泛影响的上海《申报》中有多篇关于《葡萄仙子》的报道,如《申报》1927年7月3日的报道:

“新声音乐团今春骤增幼童十余人,刻正排练小《葡萄仙子》,主演者如陈莲、邹少美、刘佩佩、陆啓云、叶秀莲等,年均仅五六龄、天真活泼,将来表演时,必能受观众欢迎云”。

《申报》1927年7月3日的报道:

“最后为黎明晖女士主演之大《葡萄仙子》,黎女士饰葡萄,徐志馨女士饰雪花,孙超平女士饰雨点,李瑛

《申报》中关于《月明之夜》的部分演出情况如下: 女士饰太阳,徐志芬女士饰风,春夏志勤女士饰露珠,郭敏智、吴慧珠、易小舟、叶象、吴夏美我、黄静宜、王意曼诸女士饰其余名角布景情节均与”。

《申报》1927年11月7日的报道:

“惠羣女中学之歌舞久为各界人士所赞许,昨日下午一时,中央大会堂开三周纪念游艺大会,预备时间甚久故所表演节目繁多,……歌剧有《春天的快乐》、《小葡萄仙子》……”。

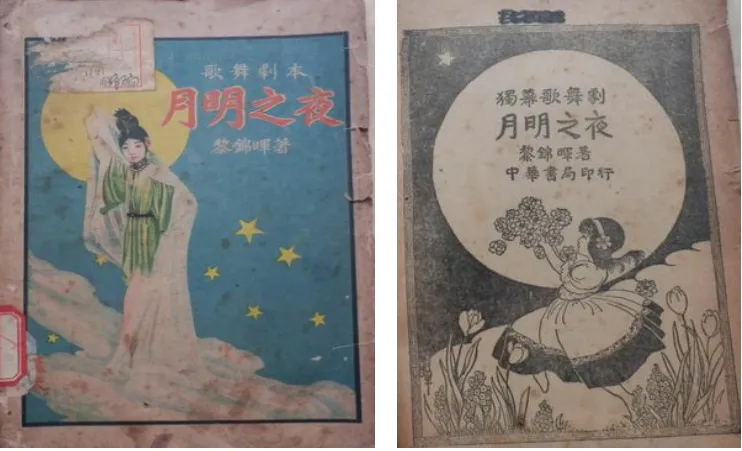

歌舞剧《月明之夜》讲述了做神仙没有快乐,天上没有人间好的故事。笔者在孔夫子旧书网上找到了两个版本的剧本,在封面插画中分别画的是中国神话故事中的“嫦娥”和手中采满鲜花的小姐姐。

图2.《月明之夜》的歌舞剧本[5]

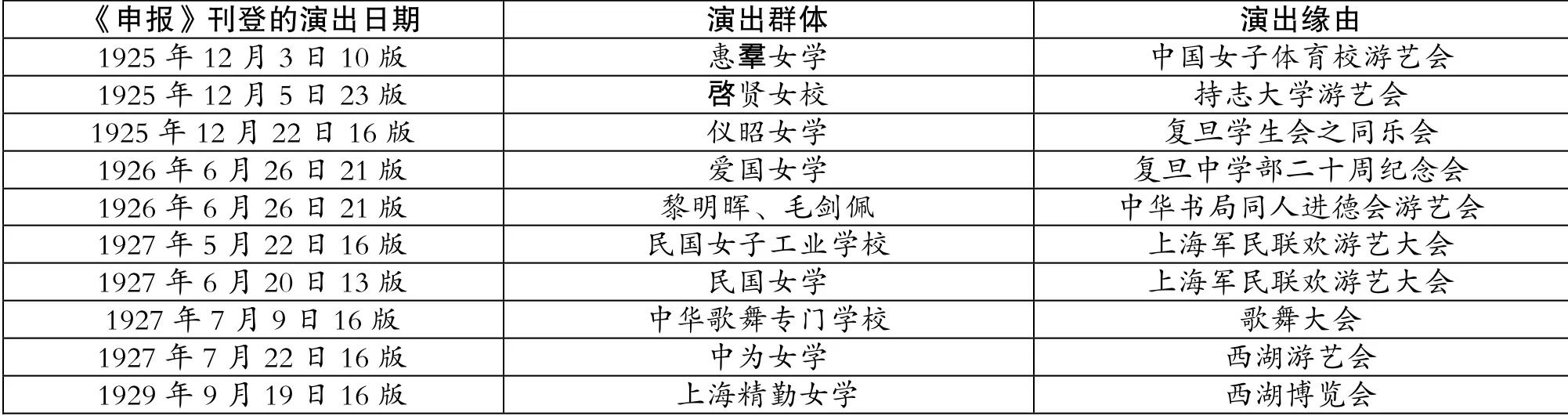

《申报》刊登的演出日期 演出群体 演出缘由 1925年12月3日10版 惠羣女学 中国女子体育校游艺会 1925年12月5日23版 啓贤女校 持志大学游艺会 1925年12月22日16版 仪昭女学 复旦学生会之同乐会 1926年6月26日21版 爱国女学 复旦中学部二十周纪念会 1926年6月26日21版 黎明晖、毛剑佩 中华书局同人进德会游艺会 1927年5月22日16版 民国女子工业学校 上海军民联欢游艺大会 1927年6月20日13版 民国女学 上海军民联欢游艺大会 1927年7月9日16版 中华歌舞专门学校 歌舞大会 1927年7月22日16版 中为女学 西湖游艺会 1929年9月19日16版 上海精勤女学 西湖博览会

由表格可见,虽然演出的目的各有不同,但是参与演出的演员都是由女子学校的学生或者女性担任。

歌舞剧《春天的快乐》是黎锦晖专门为少女群体创作的,其创作初衷是为了展现青春来临,富于幻想的少女。在开幕前,由一位少女做诗朗诵表演,剧中人物包括有桃花、李花、黄莺、燕子、姐姐和公主等,所有演员均由女性担任,剧情在天朗气清、蝶蜂飞舞、燕语莺歌的氛味中展开。

黎锦晖之后,中国歌剧艺术创作之路一直处在缓慢摸索的阶段,直至20世纪30年代初期至抗日战争爆发之前,中国作曲家们才陆续开始创作了几部歌剧作品,其中以1930年张曙创作的五幕八场的古装歌剧《王昭君》、1934年聂耳作曲的《秋子》以及1935年陈歌辛作曲的五幕乐剧《西施》等以女性为创作主题的歌剧作品最具影响力。

歌剧《王昭君》是我国第一部以戏剧和民间音乐为基础进行创作的古代题材的歌剧,该剧音乐创作是在广东音乐《昭君出塞》的基础上借鉴了西洋歌剧的表现形式,即以唱腔为主,兼以对白,在表演上带有戏曲的身段。[6]1930年9月1日,当歌剧《王昭君》在上海新东方剧场首演时,《申报》是这样评论的:

“歌剧界从未表演过的新创作,本歌剧是根据历史、传说、杂剧、词曲等古本,并参考旧本《昭君和番》、《明妃塞上》种种凄艳事实,采集编制而成。里面表演昭君哀怨的故事,都含有文学的意味,诗词的情绪。至于新的服饰,美的音乐,尤足引起人们的鉴赏趣味”[7]。

然则,在该剧开演之前,《申报》有评论谈及该剧是“第一次音乐歌剧的尝试!是从低劣的歌舞,到应当来的歌剧时代的桥梁。采集历史。传说及杂剧词曲上所表现的昭君哀怨的故事,掺杂一切古画中所表现过的《王昭君》,他是用新的衣裳,去装饰一个古典故事,让人在这故事里,得到一种美的鉴赏的歌剧。他是一种用文学、音乐、绘画、诗歌造成的新的情绪的歌剧,他是一个养成国民生活里合理的鉴赏趣味的歌剧。有科学化的创造、有伟大像真的布景、有艺术化的表演、有赏心悦耳的音乐、有教学化的情节、有经验宏富的技师、有历史化的服装、有设备周全的舞台、有美术化的灯光、有合于时代的布置。含蓄无穷、包罗万象,描写历代事实,具有历史价值,感动力量,至为伟大!”[8]在该剧开演之后,1930年9月11日,《申报》更是打出该剧是“文学家不可不看、歌剧家不可不看、男女学生不可不看、现代青年不可不看”的标语。在1930年10月28日的《申报》中,笔名少珍的作者发表了题为《秋霖之夜》的文章,认为剧作家们“不惮烦地把王昭君的剧本再精心地加以修改、重行排演,予戏剧以一种新的生命!予頽废的民族以一种有力底棒喝!”[9]

由此可见,此时期中国歌剧中的女性音乐形象开始从用女性演员演出转向对女性音乐形象的深度刻画。

在抗日战争前期,通过剧照以及《申报》的报道中可以看出,黎锦晖的歌舞剧作品很喜欢采用女性演员来进行演出,甚至是一些男性角色也会采用女性演员来演。到了20世纪30年代至抗日战争之前,我国的歌剧创作发生了质的变化。随着新文化运动等兴起,西方歌剧艺术开始进入我国,也使得国人对于歌剧产生了浓厚的兴趣,歌剧作品开始在各大演艺剧场内受到追捧。不同于黎锦晖的歌舞剧音乐的表演,20世纪30年代的歌舞剧演出中,男性演员开始增加,不再会出现“女代男”的现象,唱腔上虽然仍带有中国戏曲的特点,但增加了很多西方美声唱法的元素。在布景上“有科学化的创造、有伟大像真的布景、有艺术化的表演、有赏心悦耳的音乐、有敎学化的节、有经验宏富的技师、有历史化的服装、有设备周全的舞台、有美术化的灯光、有合于时代的布置”[10]。抗日战争时期的歌剧创作,与抗战之前既有承袭,又有不同,首先是剧本内容开始与当时的社会环境相联系,多为表现抗战的内容;其次是相关歌剧中的唱段、唱法更加成熟;歌剧中各幕的女性音乐形象未有较大改变,仍旧使用著名女性演员参演以此提升作品的知名度。

本时期作曲家主要使用传统音乐进行填词来表现女主人公的音乐形象。在黎锦晖的作品中,他使用了不同类型的音乐进行填词表现女人公的各种不同心情,如在《春天的快乐》的第二场中,黎锦晖借用了外来歌曲进行填词,反映出公主无端的忧叹和悲伤。第三场“蜂蝶喜春”中,黎锦晖又采用京剧曲牌《柳春娘》填词,节奏轻快、旋律流畅,与第二场的公主的忧伤形成了对比。第四场“莺燕赞春”以及第五至八场中,黎锦晖分别使用了舞曲《朝朝见》、《闹春光》等表现黄莺、燕子等动物歌颂春天,最后使用了戏曲曲牌《滴落珠》表现了公主在桃花、李花、黄莺、燕子、姐姐的影响教育下重新恢复快乐、辛勤劳作的过程。

二、抗日战争之后中国歌剧中的女性音乐形象

1937年抗日战争爆发,日本侵占我国华中、华北等地,上海、南京、武汉等城市相继沦陷,中国作曲家依然继续探索中国歌剧的创作之路。1939年,由张昊作曲、蔡冰白编剧的四幕歌剧《上海之歌》首演于法租界辣斐德路辣斐花园剧场,广东圣乐团担任了此次演出的合唱,上海乐艺社管弦乐队担任伴奏,共演出9天18场,内容描写的是一对农村青年在上海流浪生活的故事,在当时获得好评。《上海之歌》主要由四支歌曲组成:《今夜又是好月亮》、《哥哥你爱我》、《忘了我吧》、《女工歌》,共有13人参与了演出,其中女性演员包括有白虹、龚秋霞、姚萍、夏霞,蒙纳、红薇,周曼華、沈斑茵8人,占到了参演人数的62%,由女主角白虹演唱的《哥哥你爱我》、《忘了我吧》、《寒衣曲》、《女工歌》等专为女性音乐形象创作的歌曲成为剧中名曲。

1940年3月,由陈田鹤、钱仁康作曲,魏如晦编剧,由大钟剧社出演在上海俄国艺术剧院演出了四幕歌舞剧《桃花源》,[11]音乐采用了具有民族风格的五声音阶,采用独唱、重唱、合唱、舞曲等多种表现形式,在当时被称为新型歌舞剧。该剧主要演员有杨帆、黄金、孙企英、乔奇、振奇等人,内容讲述了一伙蛮横的猎手受某国之命在抢劫东海珠宝归来途中,忽入风光优美的桃花源,欺侮少女,焚烧园林。而后奋勇抗争的少男远走他乡,学武归来后与村民重整家园的故事,该剧实质是影射抗日救国的理念。从剧目内容和演员表可见,该剧以男性演员为主,通过男性演员的阳刚之气表现我国民众奋勇抗战的气场。但在该剧的末场中,安排了一群小女孩登场表演,虽然这场表演处于末场,但却引起了巨大的反响。1940年4月2日《申报》的评论中说到:“当小女孩许璧所演的收童拿着一枝桃花,从桥上飞一般的跑过来,喊着‘新的芽,新的芽'时,观众都为她的天真活泼而笑了,都带着极大的希望而笑了。杨帆、乔乔等的歌,配以台下的乐队,也极悠扬宛转,甚为动听;最后,雄壮的合唱,尤使我们激动!”由此可见,末场的这幕演出相比于前几场男性演员的出演所起到的影响是巨大的。

1949年新中国成立,我国的文化事业逐渐开始繁荣,民族歌剧创作逐渐成熟,大量歌剧作品的问世将我国的歌剧创作之路推向高潮。从这一时期开始,歌剧作品中的女性音乐形象开始突出。如五幕歌剧《白毛女》中,喜儿代表了饱受封建压迫的女性,其几经变化的歌剧形象再加上演唱中控诉、呐喊的唱段,大众化的口语对白,展现出了受压迫民众的苦难,喜儿的形象更是代表了旧中国女性的社会地位。还有由同名小说改编而成的歌剧《小二黑结婚》,体现了反对包办婚姻、自由恋爱的主题,剧中的小芹代表了解放区具有进步思想的新女性,全剧采用了更贴近于生活的戏曲音乐的材料来塑造歌剧中的音乐形象。歌剧《江姐》根据著名作家罗广斌、杨益言的小说《红岩》改编,1964年由中国人民解放军空军政治部文工团改编搬上歌剧舞台。编剧阎肃,作曲羊鸣、姜春阳、金砂。全剧以四川民歌为蓝本,吸取了川剧、婺剧、越剧、杭滩、京剧等多种戏曲音乐的素材进行创作,所以剧中人物的形象既有强烈的戏剧性又具有鲜明的民族风格,优美流畅的歌唱性段落,刻画了英雄人物的音乐形象。在唱段《巴山蜀水要解放》中,先使用了导板,将江姐的形象导出,再利用快、慢板的唱腔旋律以及女生伴唱的方式表达了江姐作为革命者的革命性和斗争性。在此后的歌剧作品中,女性形象较为突出的还有《刘胡兰》(1954)、《红霞》(1957)、《窦娥冤》(1960)、《红珊瑚》(1961)、《江姐》(1964)等。

从抗日战争开始到抗战胜利,再至新中国成立,我国歌剧创作在开始注重使用女性演员的同时,加强了对女性音乐形象的人物内心活动的塑造。随着我国作曲家作品技术的提高,作曲家们开始使用音乐语言这一技术手段去塑造故事中的女性,这使得女性音乐形象能通过歌曲就被观众熟知,每当演唱者唱起这些脍炙人口的歌曲之时,便很容易使人联想起这些女性音乐形象。另外从演员性别来看,这一时期的女性演员数量仍旧大于男性演员。

新时期,我国歌剧创作中女性音乐形象开始具有多种不同的音乐性格,作曲家开始使用不同的音乐旋律表现同一主人公的不同的性格。这些音乐旋律既有取材于民歌小调,也有受到西方作曲技法影响的,但都将歌剧中的女性音乐形象更加饱满、丰富的塑造出来,更加细致地刻画了女性音乐形象的性格,描写了她们细腻的心理变化。

歌剧《江姐》通过不同的作曲方法将江姐的革命者形象和女性形象刻画得一览无遗:如使用了戏曲中“慢捻细揉”手法,刻画出江姐作为知识女性的气质;《红梅赞》中一拍一字或两字、八分音符加附点、整体稍慢带自由的节奏等描绘出江姐作为革命党人的性格。《江姐》中另一女主人公桂英的唱段《从前有座山》中则将戏曲和山歌相结合,富含江西民歌风格,如民间方言“咿呀呀呀子咿呦呀”的唱词表现了桂英作为农村妇女的善良以及心中,难言之隐的纠结,剧中融合散板和戏曲的创作特色使得桂英的形象耳目一新。

与此同时,作曲家还使用了装饰性的前倚音来突出女性的音乐形象。在《小二黑结婚》中,剧中女主人公小芹在洗衣衫时,心中表现出来的二黑哥的爱慕、思念、期盼的一系列情感转换体现了少女复杂的心理过程。在唱段《咱们的婚姻自做主》中,很多旋律运用了“V-#IV-V”作为前倚音进行装饰,具有民族调性的细腻的特点,很好地衬托了小芹女性的婉柔含蓄。

抗战时期,由于受到歌剧作品中刘胡兰、江姐等女性音乐形象的鼓舞和激发,中国民众尤其是女性同胞都自发地参与到抗日战争中来,她们为抗日战争的胜利付出了青春,付出了生命。新中国时期,诸如小芹等女性音乐形象又为我们树立了新时期中国女性的特色。由此可以看出,中国歌剧创作从内容到题材,歌剧中女性形象从来没有脱离过她们所处的时代,由最初的底层、压抑,再到不屈、英雄,最后升华到母性、人性化,中国歌剧中的女性形象始终与社会的发展、时代的转变与时俱进的。

三、改革开放时期歌剧中的女性音乐形象

20世纪80年代,“改革开放”为祖国的文化事业迎来了春天,我国的文化艺术事业得到复苏、发展,中国的歌剧创作逐渐走向成熟,并开始与西方歌剧走向融合。此时期的歌剧代表作品有《党的女儿》、《野火春风斗古城》、《原野》、《苍原》等。

歌剧《党的女儿》根据同名故事片改编,阎肃、贺东久作词,王祖皆、张卓娅作曲,由中国人民解放军总政歌剧团1991年首演于北京。该剧主人公田玉梅的音乐形象较为丰富,唱段中既有表现其忠贞、坚毅的《血里火里又还魂》,又有表现田玉梅向往幸福生活的《天边有颗闪亮的星》。剧中另一女主人公桂英的唱段《从前有座山》中,更是将戏曲和山歌相结合,用富含民歌风格的歌曲表现出桂英作为农村妇女的善良以及心中难言之隐的纠结。

歌剧《野火春风斗古城》根据同名电影改编而成,讲述的是中共地下工作者与日军斗智斗勇的战斗故事。该剧表现了女主人公金环多方面的人物性格,既有面对死亡时的大义凛然,又有面对爱情时的羞涩,也有面对敌人时的愤怒和抗争。本时期的歌剧创作,作曲家们开始通过丰富的音乐语言来描绘和塑造歌剧中的女性音乐形象。

这一时期的作曲家常使用西方作曲技法刻画女性音乐形象。如在歌剧《党的女儿》中,作曲家利用速度的变化推动着主人公感情的发展。慢板中的宣叙调元素使得演唱者更易表达感情并具有戏剧性的感染力。在唱段《万里春色满家园》首先以二度模进开篇展现出田玉梅作为革命党人的决心和信念。然后在第11小节的三连音的同音反复又表现出田玉梅作为母亲对孩子的依恋,之后作曲家采用排比式的乐句再一次表现出田玉梅作为女儿对家乡和亲人的不舍;在乐队过门时的加速、音符走句式的节奏音型、波浪式的低音走动以及歌词“孩子啊,你抬起头”等字句再一次展现出田玉梅对革命的乐观和向往;最后散板式的起句与咏叹调的开头形成再现,将田玉梅的大义凛然和女性的柔美同时抒发了出来。

本时期的歌剧创作采用了中国传统的音乐文化元素塑造人物形象,在音乐体裁、内容、文化、情感等方面,作曲家都会借鉴或是采用中国传统音乐文化元素进行创作。如《党的女儿》中就借鉴了江西民歌中的因素塑造了女共产党员的音乐形象;《春天的快乐》中,黎锦晖选用了京剧曲牌填词来塑造年轻女孩的音乐形象。歌剧创作实践证明,中国传统的音乐文化戏曲更贴近民众的生活,深受中国人民的欢迎,中国人民更加青睐本土文化。在音乐表现力上,中国传统音乐文化能够很好地表现出人物的音乐形象和内心独白,促使歌剧中的女性音乐形象更加生动立体,观众的印象更为深刻。同时,对西方作曲技术的借鉴,更加丰富了中国歌剧的创作手段,使女性的形象与性格更为饱满多元,使音乐旋律更富歌唱性。

结 语

随着社会不断的发展和思想不断的解放,女性的社会地位也在不断提升。这种社会现象在我国三个不同历史时期的民族歌剧作品中得以彰显,多样化的女性音乐形象更是被提高到了一个新的阶段。通过对这些作品的女性音乐形象分析,可以看出三个阶段中各有不同的表达。我们不仅解读出每一个时代的社会特征,更从中体会出女性在不同时期的历史使命。同时也折射出女性音乐形象是我国歌剧发展中不可或缺的主题塑造。

注释:

①根据孙继南著《黎锦晖与黎派音乐》(上海音乐学院出版社2007年版)一书统计,此处为约计。