马克斯·雷格尔《五首二重唱》创作技法与风格探析

2019-09-10聂普荣冯存凌

●聂普荣 冯存凌

(西安音乐学院,陕西·西安,710061)

二重唱是社会大众喜闻乐见的歌唱形式之一,在歌剧、清唱剧以及民间歌唱、流行音乐等音乐及舞台表演艺术中占有重要的地位,是艺术院校及专业音乐院系声乐专业不可或缺的教学内容。

一、二重唱的体裁定位及艺术风格

根据伴奏方式不同,常见的二重唱分为乐队伴奏的乐队作品以及钢琴伴奏的室内乐作品,前者如清唱剧、康塔塔、歌剧及音乐剧中的二重唱咏叹调,后者则隶属于数量众多、风格各异的声乐室内乐范畴。

室内乐(musica da camera)是一种历史悠久的艺术音乐体裁。早期的室内乐主要指在王公贵族宫廷中演奏的一种小型重奏音乐作品,从维也纳古典时期开始,室内乐成为一种与协奏曲、交响曲以及合唱相对应的、各声部以独唱(奏)形式表演的中、小型重唱(奏)音乐作品。

声乐室内乐作品的形式非常丰富,其中既包括钢琴和若干独奏乐器伴奏的独唱歌曲,如舒伯特《岩石上的牧羊人》(Der Hirt auf dem FelsenD. 965);也包括室内乐队伴奏的独唱歌曲,如勋伯格《月迷皮埃罗》(Pierrot LunaireOp. 21);还有钢琴伴奏的重唱歌曲等。重唱歌曲的声部组合灵活多变,在二重唱歌曲中,根据诗歌和音乐表现需要,既可以由男、女声各声部混合构成音色丰富的演唱形式,如舒伯特为女高音和男低音所做的《光与爱》(Licht und LiebeD 352),舒曼为女高音和男高音所做的《四首二重唱》(Vier DuetteOp. 34);也可以单由女声或者男声构成相同(相似)音色的声部组合,如布拉姆斯为女高音和女中音所做的《三首二重唱》(Drei DuetteOp. 20)等。

与清唱剧、康塔塔、歌剧、交响乐等大型作品不同,室内乐重唱作品编制较小,音量较弱。这种特点决定了,壮丽恢弘的史诗和戏剧性表达不是其主要风格;精致缜密的结构设计,细腻典雅的风格表达是其关注的焦点。[1](P119)也是在这层意义上,声乐室内乐与单声部艺术歌曲具有某些相似之处,但多声部带来的和声及线条配合以及由此所产生的声部组合,则对创作和表演者的协调及配合能力提出了更高的要求。

作为一种重要的演唱方式,声乐室内乐及二重唱作品既可以拓宽声乐教学内容,也可以提升学生的音乐感知和表现能力,还可以培养演唱者的协作意识和配合能力,为创作及声乐表演者学习大型作品以及日后的职业生涯打下坚实的基础。

二、19世纪代表性的德奥二重唱创作

在整个19世纪,随着浪漫主义艺术歌曲的繁荣,二重唱歌曲也迎来了一个艺术高峰。

舒伯特的声乐创作中包含大量重唱作品。从早期开始,舒伯特就在安东尼奥·萨里耶利的指导下写作二重唱、三重唱和四重唱等各种形式以及各种声部组合的作品。1819年以后,他甚至尝试了五重唱(D 656)和八重唱(D 714)体裁。在舒伯特某些重唱作品中,相应人物或角色担任不同声部的演唱,从而使该体裁具有类似于场景剧的效果,如在《〈威廉·迈斯特〉歌曲》(Gesänge aus Wilhelm MeisterD 877)第一首二重唱《谁懂相思渴》(Nur wer die Sehnsucht kennt)中,迷娘和竖琴师分别担任男女声部。[2](106ff)虽然舒伯特的重唱歌曲具有不可取代的艺术价值,但考虑到舒伯特的艺术认知——他将其室内乐(主要指器乐)视为交响曲创作的准备阶段——可以推断,舒伯特的重唱歌曲在一定程度上同样是其大型声乐作品和歌剧写作的前期预备。舒伯特的重唱作品为19世纪该体裁的发展和繁荣具有一定的推动作用。

二重唱作品在门德尔松的声乐创作中占据重要位置。门德尔松共创作了《为两个女高音的六首歌曲》(Op. 63)、《为两个女高音的三首歌曲》(Op. 77)等五组二重唱歌曲。门德尔松的二重唱结构规整,风格明朗,主要使用主调手法组织两个声乐声部。

舒曼创作了四部二重唱歌曲集(Op.34/43/78/103),其余的八部多声部歌曲集中也包含部分二重唱作品。与门德尔松不同,舒曼喜欢使用男、女声混合的声部组合方式;其二重唱的声部处理方法比较丰富,其中既有和声式的主调写法,如《三首二声部歌曲》(Op.43),也有复调化乃至赋格段式的声部处理,如《爱人的小夜曲》(Liebhabers StändchenOp.34 No.2),还有对唱式的写法,如《窗下》(Unter'm FensterOp.34 No.3),甚至还有领唱-重唱相结合的写作,如《家庭画卷》(Familien-GemäldeOp.34 No.4)等。在歌唱声部配置上,舒曼有时明确规定声音类型,有时则仅仅标记为“第一声部、第二声部”,将声音类型选择留给表演者。

布拉姆斯共有四套二重唱歌曲(Op. 20/28/61/66)。除了为女中音和男中音的《四首二重唱》(Op. 28)外,其余三部全部为女高音和女中音所作。与舒曼相似,布拉姆斯的声部处理手法丰富多样。这些作品中既有较常规的和声式写作,也有灵活多样的复调化安排,卡农写作、自由模仿、对比写作等手法极大丰富了二重唱的音响效果和艺术表现。

无论在歌词还是音乐方面,布拉姆斯的二重唱也像他的独唱艺术歌曲一样经常表现出强烈的民间的风格,其中既有来自波西米亚、意大利等地的民歌,如《爱的使者》(Die Boten der LiebeOp.61 No.4)、《大海》(Die MeereOp.20 No.3)等,也有古老的德国歌曲,如《在门前》(Vor der TürOp.28 No.2),还有选自民间诗歌集《少年魔号》的创作,如《小心》(Hüt du dichOp.66 No.5)。

舒伯特二重唱中场景剧式的写法在布拉姆斯的作品中也有体现。《修女与骑士》(Die Nonne und der RitterOp. 28 No.1)中的女中音和男中音分别代表了这两个角色,《猎人和他的爱人》(Der Jäger und sein LiebchenOp. 28 No. 4)同样如此,《在门前》中的两个声部则由姑娘和她的情人担任。[3]

综上所述,二重唱歌曲在19世纪德奥声乐创作中占有重要的地位,以舒伯特、门德尔松、舒曼、布拉姆斯为代表的作曲家及其作品为该体裁的发展勾勒出一条清晰的历史发展脉络,雷格尔的二重唱创作就建立在这样的基础之上。

三、雷格尔的《五首二重唱》

(一)作曲家与作品基本状况

马克斯·雷格尔(Max Reger 1873-1916)是19-20世纪之交德国重要作曲家、管风琴及钢琴演奏家和指挥家。艺术歌曲是雷格尔音乐创作的一个重要领域,为女高音和女中音所作的《五首二重唱》(Fünf DuetteOp. 14)是其最具有代表性的二重唱作品之一。

《五首二重唱》作于1894年,次年在伦敦出版,属于雷格尔结束威斯巴登跟随胡戈·里曼(Hugo Riemann 1849-1919)的学习岁月后,自由创作的第一批作品。这五首歌曲为女高音和女中音所作,其歌名和歌词作者分别是:

1.夜(Nachts) 艾兴多夫(J. v. Eichendorff)

2.晚歌(Abendlied) 歌德(J. W. v. Goethe)

3.夏夜(Sommernacht) 萨乌尔(D. Saul)

4.假如只有一汪清泉 托斯卡纳民间诗歌 (Gäb's ein einzig Brünnelein)

5.啊!不要问!(O frage nicht!) 纳弗洛基(R. Nawroki)

五首歌曲歌词选择范围较为宽泛甚至随性,其中既包括艾兴多夫和歌德这样的大师之作,也包括不知名诗人的作品,甚至还有民间风格的诗歌。

(二)声乐声部处理手法分析

在这组歌曲中,丰富的声乐声部处理手法体现出雷格尔对二重唱这种体裁的理解。纵观五首歌曲,除了第四首歌曲《假如只有一汪清泉》大量使用三六度结合的和声手法外,复调处理手法,尤其是模仿技术在其余四首歌曲中具有突出的艺术表现,具体的技法使用则在每首歌曲中各具特色。

第一首歌曲《夜》为E大调,4/4拍,A-B段结构的单二部曲式。声乐主题进入时使用了上八度自由模仿手法(谱例1)。[4]

谱例1:4-9小节

谱例1是省略钢琴伴奏的两个声乐声部①。女中音作为起句进入,女高音在两个半小节(10拍)后应答。应句原则上应该从g2进入,基于音乐表现的原因,应句实际从g1开始,该音应理解为起句第一个音翻低八度进入;第8小节本应出现的#c2调整为#e2,其后四个音#e2-#g2-#f2-♮e2则是起句中对应旋律的简化。

在歌曲B段,女高音声部首先进入,女中音则在两小节后以节奏模仿的形式应答(见20-24小节,谱例从略)。

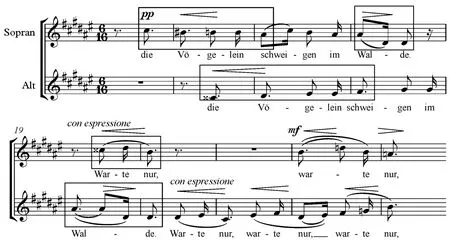

第二首歌曲《晚歌》为#F大调,6/16拍,单二部曲式。音乐情绪优美恬静,全曲使用各种模仿手法(谱例2)。

谱例2:1-7小节

谱例2是省略钢琴伴奏的两个声乐声部②。女中音从主音开始,以半音下行式的音调进入(#f1-#e1),女高音在一小节后以调式二级音为轴倒影式应答(#a1-b1),然后自由模仿。在第二乐句(7-14小节),女高音前三个音(#c2-#b1-#a1)在上五度严格模仿起句女中音音调。

歌曲第二段,两个声部的起、应关系发生调转(谱例3)。

谱例3:15-23小节

女高音声部从属音开始首先进入,自由模仿第一段女中音的起句(对照谱例2和3);女中音则在一小节后自由倒影式进入(×c1-#d1-#e1-#f1),并在其后的发展中使用了自由的扩大模仿。在本段中,女高音从#F大调进入,女中音则在#d小调以倒影方式应答,钢琴伴奏中综合使用了这两个调的和声材料。

第三首歌曲《夏夜》优美静谧,同样为单二部曲式结构,A大调,6/4拍,全曲主要使用下四度模仿手法组织两个声乐声部。

歌曲第一段由女高音首先进入,女中音在三小节后以下四度完全模仿且保持至段末,因此该段基本是一个完整的下四度模仿卡农曲③(谱例4)。

谱例4:4-7小节

以上模仿形式使该段具有某种双调性音响。歌曲第二段,女高音和女中音同样呈下四度模仿关系,起句和应句的模仿时间变为1/2小节(3拍),此后两声部以齐唱及主调和声性结构结束。

《啊!不要问!》为b小调,4/4拍,是一首两段式的变化分节歌,每段内部为单二部曲式,复调技法使用更为丰富。

歌曲首先由女中音进入,女高音在一小节之后以上二度模仿形式承应④(谱例5)。

谱例5:1-5小节

歌曲前奏及声乐进入时肯定了b小调,但第3/4小节那不勒斯六和弦使音乐出现了转向C大调的趋势。

在其后的发展中,两声部之间依次出现了在上方小三度的严格模仿(12-14小节)、八度模仿(18-19、36-37小节)、下方四度严格模仿(34-35小节)甚至以下属音为轴的倒影式模仿(谱例6)等。

谱例6:20-23小节

各种模仿形式在时间距离上也非常灵活,歌曲开始时女生两声部相隔一小节(见谱例6);随着音乐情绪的推进,模仿间隔变短,出现了相隔半小节的模仿(11、18小节),歌曲第二节甚至出现了相隔一拍的自由模仿(29-30小节)。

(三)雷格尔复调技术手法溯源——巴赫的影响

在19世纪的二重唱创作中,使用特定的复调手法与和声式织体相对比并不鲜见,但如此系统性地用复调手法组织声乐织体应该是雷格尔二重唱歌曲的一大特色。如果对雷格尔这种技术手法进行历史性考察则会看出,巴洛克时期的声乐创作,尤其是雷格尔崇敬的前辈巴赫的二重唱咏叹调是这种技法的一个样板。

在巴赫的《马太受难乐》中,二重唱咏叹调是一种卓有特色的音乐体裁和表演形式。该作品第一部分第33分曲《我的主就这样被抓住了》就是一首为女高音、女中音、合唱队及乐队所作的二重唱咏叹调。

该曲为e小调,4/4拍,乐队前奏结束后女高音首先进入⑤。相隔两小节后,女中音在下四度进行模仿(谱例7)。[5](P52ff)

谱例7:17-21小节

歌曲第二部分转为d小调,女中音作为起句进入后,女高音相隔一小节在上五度进行模仿(谱例8)⑥。

谱例8:46-54小节

该乐段后,两个声部的起、应关系调转。女中音相隔一小节在下方五度模仿女高音旋律(谱例9)。

谱例9:60-65小节

对比这首作品与雷格尔的二重唱可以看出,复调手法,尤其是模仿技术在两者中表现出相似的结构及表现意义,两者之间在声乐织体安排上具有密切的继承关系。

(四)和声特色及钢琴伴奏的作用

雷格尔并非一位单纯留恋于巴洛克技法和风格的“复古”派作曲家,在和声和调性运用层面,他继承了李斯特、瓦格纳等“新德意志乐派”作曲家的半音化和声并将其推向极致。

雷格尔声乐旋律上的半音化特点从上边谱例中可以清楚看出。在钢琴伴奏中,三度叠置和弦与功能序进仍然是其和声结构的基础,与此同时,他频繁使用那不勒斯和弦、临时属和弦、变化下属和弦、半音化和弦外音以及意外进行等技法,结合声乐中的三度、四度模仿和倒影手法,取得一种色彩斑斓、转瞬即逝的音响效果,造成调性的高度模糊与游移。从谱例5可以看出雷格尔扩展了和声的调性范围。

谱例5第1小节为b小调主-属正格进行,属六和弦和属五六和弦之间插入A大调的属五六和弦#G-d1-e1-b1;第3小节第二拍的那不勒斯六和弦e-g-♮c1对应旋律中的降二级音♮c2。第4小节的和声非常复杂,其和声框架为那不勒斯六和弦至六级副属和弦(N6-D7→VI)的进行,这两个和弦之间插入了bB大调的属三和弦♮f-a-♮c1和属二和弦be-♮f-a-♮c1。第1、4小节两个临时属和弦均未正常解决,而意外进行至属和弦和六级的副属和弦。出于强调歌曲调式调性的目的,作曲家经常在钢琴织体中以同音反复手法突出主音,如歌曲《夜》开始时为#c小调,钢琴伴奏中则不断八度重复#c音;而在《晚歌》钢琴伴奏中则八度重复#f音。

在这部作品中,钢琴伴奏经常以独立的形式和纯熟的技法完成音乐表述,音乐细节并不刻意关注诗歌细腻敏锐的艺术表现。歌曲《夜》的钢琴伴奏犹如一首安静的夜曲,同音反复音型和动机发展贯穿全曲,显露出肖邦《bD大调前奏曲》(OP.28 No.15)的影子;《夜歌》的钢琴部分安静缠绵,八分与十六分音符结合的节奏和级进音调统一了全曲。《夏夜》主要使用了六连音的分解和弦音型,全曲犹如一首清澈明快的钢琴前奏曲,其音响精致流畅,色彩斑斓。在《假如只有一汪清泉》中,钢琴运用描绘性手法,通过持续的颤音形象表现出清泉汩汩喷涌的效果。《啊,不要问》的钢琴织体手法较为传统,从头至尾的切分节奏与声乐抑郁悲伤的情绪融为一体。

结 语

综上分析可以看出,雷格尔的二重唱歌曲具有独特的艺术价值。巴洛克丰富多彩的复调技法与世纪之交极度半音化的和声语汇相结合,声乐与钢琴彼此独立又相互配合的独特关系,铸就了这部作品独特的艺术品质。

结合19世纪二重唱创作的历史脉络以及西方音乐史发展可以进一步确认,雷格尔的二重唱固然与舒曼和布拉姆斯为代表的浪漫主义艺术歌曲及二重唱创作传统具有密切的联系,但他并非是前二者风格的单纯继承者。在一定程度上,至少从其复调手法的使用来看,雷格尔与巴赫在声乐声部处理方式上更为接近。也是在这层意义上,雷格尔通过这部作品跨越了一个半世纪的时空,融合着浓郁的浪漫主义音乐气质向自己尊崇的巴洛克前辈表达了深深的敬意,也为音乐世界留下了一份不可多得的艺术瑰宝。

雷格尔的音乐在其生前就备受争议。如果考虑到从20世纪开始,复调技法开始“复兴”并在“自由无调性”、“十二音”以及“整体序列音乐”等“新音乐”(Neue Musik)⑦创作中具有基础性作用,则雷格尔连接“传统”和“现代”音乐的桥梁作用就清晰显示出来。

当勋伯格在1922年写给策姆林斯基的信中将雷格尔誉为“一位天才”时,[6](P1426f)他显然从雷格尔作品中受到启发,重新思考音高组织的原则、技法以及“音乐散文”式的结构和表达方式。而在此之前,当雷格尔面对前者出版于1910年,被誉为第一首自由无调性作品的《三首钢琴曲》(Op.11)时,却发出了“它变得保守了”的叹息。[6](P1411)

世纪之交丰富多样的美学思想和创作技法并没有使雷格尔成为一位折中主义者,他运用精湛的技术技巧对传统的音乐作品和素材进行处理,将历史上的不同风格融化在自己的创作中,成为一位世纪之交的特立独行者。直到雷格尔诞辰100年后,其创作的艺术价值和内在矛盾性才被以乔治·利盖蒂(György Sándor Ligeti 1923-2006)等为代表的战后新一代作曲家再一次认识和发掘。

注释:

①Ich wander durch die stille Nacht, da schleicht der Mond so heimlich sacht oft aus der dunklen Wolkenhülle, und hin und her im Tal erwacht die Nachtigall.诗歌大意:我漫步穿过寂静的深夜,神秘而柔和的月亮,静静穿过浓厚的云层,夜莺在山谷中翱翔歌唱。

②Über allen Gipfeln ist Ruh,in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch; die Vögeleinschweigen im Walde. Warte nur, bald ruhest du auch.诗歌大意:群山之巅、一片寂静,丛林之上,了无微风;林中小鸟,沉寂缄默,稍等候,你也将安眠。

③Tausend goldne Sterne, glänzen an des Abendhimmels Pracht, duftig liegst du ohne Grenzen Märchenschöne Sommernacht.诗歌大意:无数金色的群星,闪烁在傍晚的夜空,你躺在薄雾似的,童话般无边无际的夏夜里。作为特例,女中音应句在第10小节第三拍前半拍增加一个八分音符倚音bb1。

④O Frage nicht in bitt‘rem Harm, warum du ohne dein Verschulden an Sorgen reich, an Freude arm, so viel des Elends muβt erdulden! 诗歌大意:啊!不要在苦涩的悲伤中追问,为什么无辜的你必须忍受这么多的不幸!

⑤So ist mein Jesus nun gefangen.歌词大意:我的主就这样被抓住了。

⑥Sie führen ihn, er ist gebunden.歌词大意:他们带走他,他被绑起来。

⑦“新音乐”(Neue Musik)系指1908年之后,主要在中欧形成的一系列不同技法和风格的音乐创作,其特征是对音响、和声、旋律、节奏手段以及曲式结构的极度扩展。“新音乐”创作部分通过发展传统,部分通过有意识地打破传统;或者以“进步”、“创新”等方式追求新的音响、新的形式或者将古老的风格融于自身。