政治漫画中的多模态隐喻研究

2019-09-10吴敏

吴敏

摘要:政治漫画作为一种多模态隐喻载体,结合了图像和文字两种符号,通过两者的协同合作来构建意义。多模态隐喻运用两种或两种以上的模态,来实现从源域到目标域的映射,成为近年来研究的热点。本文以《经济学人》杂志封面为研究对象,将概念隐喻、转喻与政治漫画的特征相结合,对漫画进行细致解读,从而更好地揭示政治漫画背后的意识形态本质。

关键词:政治漫画;多模态隐喻;转喻;批评隐喻

中图分类号:H315 文献标识码:A 文章编号:1003-2177(2019)21-0023-02

0引言

随着数多媒体技术迅速发展,单一的文字模式已远无法满足人们交际和传播信息的需求。新媒介诸如图像,声音,动画等日新月异,逐渐成为人们新的沟通交流方式。与传统的语言单模态相比,多种模态的合作互动,在有效传递信息的同时,也给予接受者不同的感官刺激,增强了信息传播的叙事性与动态性,从而产生更强的情感效果。

政治漫画结合了图片和文字两种模态,用图文并茂的方式生动形象地呈现了社会、文化或者政治生活的某个方面,从而创造出有意义的话语和交流事件。漫画作为多模态隐喻的载体,往往包含文字和图像两种模态,通过从源域到目标域的映射,构建出更加完整、准确的意义。此外,政治漫画因其风趣幽默的固有特征,深受大众欢迎。

1多模态隐喻理论

20世纪80年代, Lakoff & Johnson(1980)首次在《我们赖以生存的隐喻》一书中提出了概念隐喻理论,认为隐喻是我们赖以生存的思维方式,其本质是通过一种事物去理解另一种事物。Charles Forceville(2009:22)把模态定义为“利用具体的感知过程可阐释的符号系统”。此外,Forceville(2009:23)还区别了“单模态隐喻”和“多模态隐喻”,将模态进一步细分为:图像符号、书面符号、口头符号、手势、声音、气味、味道、触觉。受其影响,国内学者也做出了不少相关研究成果,研究主要讨论不同语类中的多模态隐喻,例如,广告、漫画、手势等,研究视角涉及社会符号(Feng & O’Halloran 2013)、文化(Lantolf & Bobrova 2012;Yu & Jia 2016)等。

文章选用的语料来源于《经济学人》杂志封面中涉及到中国形象的漫画。《经济学人》作为世界知名精英杂志,其受众群体为社会精英人士,具有一定的受教育程度及话语权。本文将《经济学人》杂志封面中涉及中国主题多模态隐喻漫画为研究对象,较为详细地分析了文字模态和图像模态之间的合作互动。同时从批判性隐喻角度出发,探讨西方国家如何有意扭曲中国积极形象,炮制“中国威胁论”。

2实例分析

2.1漫画的描述

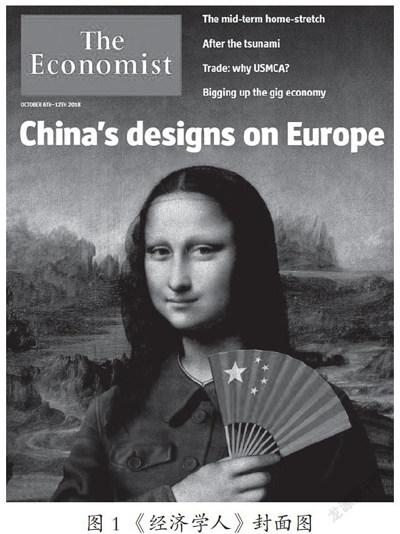

如图1所示,漫画可以分为两个部分,上半部分为漫画文字内容部分“China’s designs on Europe”,下半部分则是漫画图像部分。图像部分的主体部分为名画《蒙娜丽莎的微笑》的主人公蒙娜丽莎,只是与原作相比,蒙娜丽莎手里多拿了一把印有中国国旗的扇子,原本的衣服换成了具有中国标志性的中山装。

2.2多模态转喻

该漫画为上下结构,以两种模式呈现:上面的文字部分和下面的图像部分。相比而言,图像部分占据主要凸显位置,更容易引起读者的注意力。通过文字部分我们可以得知,该漫画主要讲的是中国在欧洲所产生的影响,结合当时的国际背景信息,可以得知该影响具体是指政治影响。首先转喻映射“国家”,“欧洲”和“中国”通过三种转喻进行了映射。(1)蒙娜丽莎手拿的扇子:正好印有中国国旗图标,即国旗可代指国家。(2)服饰:中山装是中国的标志性服饰,国家领导人在出席国际场合时,多选用中山装,所以中山装是中国的转喻。(3)代表作品:欧洲名画《蒙娜丽莎的微笑》举世闻名,作为文艺复兴时期的代表作,人们看到该漫画自然会想到欧洲,该漫画通过蒙娜丽莎来转喻欧洲。其次,转喻映射“政治影响”,“分而治之”。“政治影响”、“分而治之”的表征由文字“designs”和漫画中蒙娜丽莎手拿扇子共同协同映射出来。值得注意的是,漫画中人物的表情也是一种转喻行为。蒙娜丽莎露出神秘的微笑,向读者传递出欧洲各国对于中国模糊的态度这一信息。

2.3多模态隐喻

认知语言学认为隐喻和转喻不可分割,转喻是隐喻的基础。该漫画中的隐喻图示属于“隐喻目标域是源域”,源域通常以图像的形式呈现。但是源域的选择和目标域的建立并不是随意产生,而是基于源域的文化内涵和读者的背景知识。在本则漫画中,通过转喻同时激活了三个认知域,即国家、政治影响和国家态度,构建出“中国在欧洲的计划就是为了对欧洲国家施以政治影响,从而分而治之“的隐喻意义”,折射出作者对于中国的敌对态度。漫画中蒙娜丽莎身上多处带有中国标志,隐喻出中国企图在欧洲建立影响,甚至妄图分裂欧洲。除了该漫畫的文本信息和图像信息之外,也需要读者有一定的背景信息知识,结合当时的国际新闻热点来进行解读。

2.4批评隐喻分析

文本中的“designs”其本意带有贬义的色彩,令人想到阴谋诡计,用“designs”一词让读者联想到中国的不怀好意,反映出作者对于中国负面的政治倾向。图像中蒙娜丽莎换上了中山装,手拿印有中国国旗的扇子,显得有些格格不入,失去了原作的优雅气质。该漫画通过把换装后的格格不入、气质尽失属性映射中国对欧洲的政治影响,使得欧洲失去了之前的地位,诱导读者作出推理、解码漫画的交际意图,从而构建了一个浓厚批判色彩的多模态隐喻,“designs”的使用实质上是 “中国威胁论”的另一版本,表达了作者对于中国日益强大的国际影响力忧心忡忡,试图通过传递“中国想分裂欧洲并分而治之”这一信息来恶意扭曲中国国家形象,诱导读者对中国作出错误的批判。以欧美为首的西方媒体除了拥有强大的资金资源以及专业的新闻报道水准,其所处国家的国际地位,也让西方媒体在国际舆论上占据主导权与话语权。随着中国的日益崛起,西欧一些国家因惧怕被打破其主导的世界秩序,失去原有的话语权,长期以来一直炮制“中国威胁论”,很多时候违背了新闻报道公正客观中立的立场与原则,对中国的报道有失偏颇,充满敌意。

3结语

政治漫画中包含文字和图像两种模态,通过两种模态之间具有动态性的合作,以及源域和目标域的认知投射,共同构建出符合语境的意义,以此诱导读者解读出作者想要表达的信息。本文对《经济学人》杂志封面中,涉及到中国的一副多模态政治漫画进行较为深入的分析,探讨了作者的态度和思想,揭露西方媒体通过不断炮制中国想要分裂欧洲并分而治之的言论,恶意扭曲中国国家形象,宣扬“中国威胁论”。

参考文献

[1]El Refaie,Elisabeth.Understanding visual metaphor:the example of newspaper cartoons [J].Visual Communication,2003,18(2):

75-95.

[2]Lakoff, G & Johnson, M.Metaphors We Live By [M].Chicago:The University of Chicago Press,1980.

[3]Forceville, G. & E. Urios-Aparisi. Multimodal Metaphor [C]. Berlin/New York: Mouton de Cruyter,2009.

[4]冯德正,张德禄,Kay O'Halloran.多模态语篇分析的进展与前沿[J].当代语言学,2014,16(01):88-99+126.

[5]潘艳艳.政治漫画中的多模态隐喻及身份构建[J].外语研究,2011(01):11-15.

[6]赵秀凤,冯德正.多模态隐转喻对中国形象的建构——以《经济学人》涉华政治漫画语篇为例[J].西安外国语大学学报,2017,25(02):31-36.

(编辑:董坡)