改良导针导入方案对行股骨近端抗旋髓内钉术老年股骨转子间骨折患者的疗效及安全性

2019-09-09王俊杰张显峰王蒙蒙

王俊杰, 张显峰, 王蒙蒙

平顶山市第五人民医院骨科(河南平顶山 467000)

股骨转子间骨折好发于老年人群,目前手术内固定方案以股骨近端抗旋髓内钉(PFNA)最为常见[1];但老年股骨转子间骨折患者因存在身体机能状态较差、合并基础慢性疾病多及手术耐受性差等问题,对手术治疗提出极大挑战[2]。如何有效缩短手术操作用时、降低手术出血量及提高手术安全性越来越受到医学界的关注。国外学者报道认为[3],PFNA术中导针导入是影响操作用时主要因素,以往操作方案往往需多次调整及C型臂透视验证后方可达到满意效果。笔者近年来总结临床经验采用触摸式手法快速实现导针导入,取得令人满意效果。本研究旨在探讨改良导针导入方案对行PFNA术老年股骨转子间骨折患者临床疗效及安全性的影响,为实现更佳导针导入方案制定积累充足临床证据,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我院2015年3月至2018年3月收治的老年股骨转子间骨折患者共84例,以随机数字表法分为对照组和观察组,每组各42例。对照组中男17例,女25例,年龄(78.44±5.90)岁,受伤至手术时间(3.52±0.89)d;根据骨折位置划分,左侧23例,右侧19例;根据麻醉方式划分,全身麻醉32例,硬膜外麻醉10例;根据Evans分型类型划分,Ⅰ型6例,Ⅱ型13例,Ⅲ型19例,Ⅳ型4例;其中合并中度以下贫血9例,占总数21.43%。观察组中男15例,女27例,年龄(77.93±5.82)岁,受伤至手术时间(3.55±0.92)d;根据骨折位置划分,左侧25例,右侧17例;根据麻醉方式划分,全身麻醉34例,硬膜外麻醉8例;根据Evans分型类型划分,Ⅰ型4例,Ⅱ型14例,Ⅲ型21例,Ⅳ型3例;其中合并中度以下贫血11例,占总数26.19%;两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.1.1 纳入标准 (1)经影像学确诊股骨转子间骨折;(2)Evans分型Ⅰ~Ⅳ型[4];(3)骨折至手术时间<7 d;(4)年龄≥65岁;(5)方案经伦理委员会批准;(6)患者及家属知情同意。

1.1.2 排除标准 (1)病理性骨折;(2)既往髋部骨折病史;(3)受伤前合并影响髋关节功能疾病;(4)多发骨折或合并严重外伤;(5)精神系统疾病;(6)无法耐受手术;(7)临床资料不全。

1.2 治疗方法 入选患者采用全身麻醉或硬膜外麻醉,常规摆放仰卧位,行闭合牵引复位;复位满意后于大粗隆顶点上切开,切口长度3~4 cm,经深筋膜后钝性分离臀中肌;以股骨大粗隆顶点作为进针点。其中观察组患者采用改良导针导入方案操作,即采用直径2 mm克氏针沿进针点钻入股骨髓腔,钻入深度2~3 cm,再以直径17 mm扩髓钻经克氏针钻孔达股骨粗隆部皮质下约1 cm处,从而在股骨大粗隆部顶点稍内侧形成漏斗状结构(沿髓腔方向,长度1 cm,直径0.8~1 cm);以手指触摸漏斗开口并沿髓腔方向置入导针钝头以确认髓腔,如导针可感与髓腔骨质摩擦感或透视下观察证实置入成功;对照组患者则采用常规导针导入法操作,即以电钻经上述进针点将导针置入,透视下证实导针成功置入。之后两组患者均沿导针充分扩髓,旋入PFNA主钉后拔出导针,透视下确认深度位于股骨颈中下1/3,调整前倾角后经侧方在股骨颈内置入导针,正位和侧位下透视导针位于股骨颈中下1/3,股骨颈正中;扩髓后将合适长度螺旋刀片击入,安装远端锁钉及尾帽,彻底冲洗切口并关闭。

1.3 观察指标[5](1)术中相关临床指标包括手

术时间、术中出血量及透视次数;(2)导入自评优良率判定标准为5 min内导入成功;(3)术后髋关节功能恢复效果评价采用Harris量表,分值越高提示髋关节功能恢复效果越佳,观察时间点分别为术后1、3及6个月[4];(4)记录患者术后刀片切割发生例数,计算百分比。

2 结果

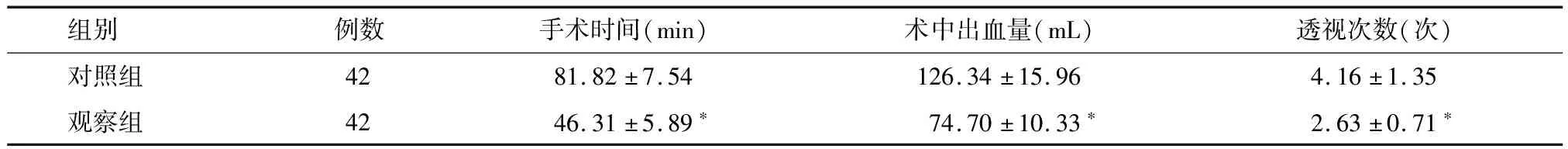

2.1 两组术中临床指标水平比较 观察组手术时间、术中出血量及透视次数均显著少于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组术中临床指标水平比较

表1 两组术中临床指标水平比较

组别例数手术时间(min)术中出血量(mL)透视次数(次)对照组4281.82±7.54126.34±15.964.16±1.35观察组4246.31±5.89∗74.70±10.33∗2.63±0.71∗

*与对照组比较P<0.05

2.2 两组患者导入自评优良率比较 对照组和观察组导入自评优良率分别为42.86%(18/42),83.33%(35/42);观察组导入自评优良率显著高于对照组(P<0.05)。

2.3 两组术后Harris评分比较 两组术后1、3及6个月Harris评分组间比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 两组术后Harris评分比较 分

2.4 两组术后刀片切割发生率比较 对照组和观察组术后刀片切割发生率分别为4.76%(2/42)、2.38%(1/42);两组术后刀片切割发生率比较差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨论

老年特别是合并骨质疏松人群在低能量冲击下极易发生股骨转子间骨折,而合并原发性高血压、糖尿病及心脏疾病等往往导致术后康复迁延,致死致残率居高不下[6]。PFNA手术以其快速简便、微创及生物力学稳定性强等优势使其成为股骨转子间骨折手术内固定常规选择[7]。

已有研究显示[8],有效缩短手术时间和降低医源性创伤程度是提高老年骨折患者手术耐受性关键;以往股骨转子间骨折患者PFNA术中在导针置入环节多在确认合适进针点后以电钻辅助,存在成功率低、操作时间长及术中出血量多等问题[9-10];而以上问题出现可能与以下因素有关[11-12]:(1)股骨转子间骨折患者骨折线方向往往与导针行进方向平行,同时受限于体位、肥胖等因素,导针易从股骨小粗隆周围骨折部穿出;(2)首次置入失败后假道形成导致方向更改困难,需重新选择进针点,导致手术操作迁延;(3)电钻置入导针时成功与否多需透视后方可确认;(4)因股骨粗隆部属于松质骨,在骨折状态时切开深筋膜后即可导致出血增多,而导针反复调整可进一步增加出血量。针对这一问题能否通过改进导针导入方法以缩短手术用时、提高临床获益逐渐受到人们的关注。

本次研究采用改良导针导入方案是笔者根据多年实践经验总结设计,其相较于常规导针导入法具有以下优势:(1)术中手指直接触摸有助于了解具体股骨粗隆部形态,更好选择进针点位置;(2)首先以直径2 mm克氏针钻入股骨大粗隆顶点,再以直径17 mm扩髓钻完成进针点扩大,形成漏斗样结构,有效增加进针范围及导针可变角度,有助于术中调整后完成操作;但电钻导针导入须保证最佳进针方向角度才能顺利完成操作[13];(3)手指触摸辅助下完成导针钝头导入可有效避免使用电钻可能诱发血管神经损伤问题[14]。本次研究结果中,观察组手术时间、术中出血量及透视次数均显著少于对照组(P<0.05);观察组导入自评优良率显著高于对照组(P<0.05),提示PFNA术中改良导针导入方案用于老年股骨粗隆间骨折患者有助于缩短操作用时、降低手术创伤程度及减少术中透视;笔者认为术中通过手指触摸可更为清晰了解股骨大粗隆部位解剖关系,选择合适进针点,而漏斗状进针口建立便于导针在髓腔内调整方向是形成以上优势重要原因。同时两组术后Harris评分和刀片切割发生率比较差异无统计学意义(P>0.05),证实改良导针导入方案应用未对老年股骨粗隆间骨折患者PFNA术后疗效及安全性产生不利影响,具有临床应用价值。

目前医学界对于股骨转子间骨折患者PFNA内固定术进针点选择仍存在争议[15],本次研究选择股骨大粗隆顶点进针,或以顶点为中心稍偏周围亦可;术中主钉置入时采用直径17 mm扩髓钻完全置入能够完全包括之前预先建立进针漏斗;在手指辅助导针钝头置入时如抵触往往考虑抵至内侧股骨小粗隆部皮质,可外移进针点、紧贴体侧进针或弯曲导针幅度,调整方向保证导针顺利置入髓腔,熟练后根据感觉可无需透视证实[12]。

综上所述,改良导针导入方案用于行PFNA术老年股骨转子间骨折患者可有效缩短手术用时,减少术中出血量,避免多次透视,提高导入效率,且术后关节功能恢复效果和安全性与常规导入方法接近。但因入选样本量相对较少、单中心等制约,所得结论仍有待更大规模前瞻性临床研究证实。