中高矿化度聚表剂乳化性能及稳定乳状液驱油机理

2019-09-06王贵江苑光宇刘哲宇

王贵江,张 杰,苑光宇,刘哲宇

(1.中国石油集团安全环保技术研究院有限公司,北京 102206;2.中国石油大港油田分公司,天津 300280;3.油气资源与探测国家重点实验室,北京 102249;4.中国石油大学(北京),北京 102249)

0 引 言

中国化学驱油技术经过多年的研究与应用,已较为成熟,取得了良好的开发效果,是“双高期”中高渗油藏提高采收率的重要技术手段[1]。但目前中国多个油田的聚合物驱和复合驱实施完成后,仍有接近50%的原油残留地下,聚合物驱、复合驱后如何进一步提高采收率,是目前行业关注的问题[2]。聚表剂驱技术近年来研究与应用较多,有望成为聚合物驱后一项潜力接替技术[3]。

聚表剂是一种新型单组分的化学驱油剂,是具有表面活性的功能型聚合物。研究表明,聚表剂分子中含有多种功能性单体,如酰胺基、硅氧烷和复合醚基等[4],同时具有表面活性剂和聚合物的优势,能克服聚合物、表面活性剂二元体系的色谱分离等缺点,已在矿场成功应用。

聚表剂性能评价,中国已开展了较多相关研究,包括聚表剂的增黏性[5]、流变性[6-7]、抗盐性能[8]、流动特性[9-10]、热稳定性[11]等,关于乳化性能,相关研究[12-13]不够全面深入;聚表剂的驱油机理虽有报道[14],但对于聚表剂乳化在驱油中的作用尚无文献述及;稳定的乳状液具有良好的驱油能力,其可在多孔介质内部依靠贾敏效应对大孔隙实施有效封堵,从而提高波及体积,但鲜有学者研究过稳定乳状液的微观驱油机理。因此,借助微流控系统,通过向微观模型中注入稳定DG乳状液,来研究其微观驱油机理。

1 实验部分

1.1 实验材料

实验用水为大港某区块模拟地层水,水质类型为CaCl2型,总矿化度为6 150 mg/L。实验用油为大港某区块现场脱水原油,50 ℃时地面脱气原油黏度为52 mPa·s。实验药品包括HD-I、HD-II、HB-BI、DG聚表剂。其中,HD-I、HB-BI和DG均为调驱型聚表剂,HD-II为驱洗型聚表剂。实验仪器包括体式显微镜、高速乳化设备、恒温水浴箱、量筒以及烧杯。

1.2 实验方法

1.2.1 乳状液的制备

乳状液制备的主要步骤:①用清水配制5 000 mg/L聚表剂母液,再用污水稀释成1 000 mg/L的目的溶液;②将化学剂溶液及脱水原油置于50 ℃干燥箱保持2 h,烧杯和具塞量筒事先预热,并恒温50 ℃备用,再按一定油水比量取聚表剂溶液与脱水原油;③按照预先设定的比例将脱水原油与聚表剂溶液置于烧杯内,烧杯放置于恒温水浴箱中,将高速乳化设备转子置于烧杯内部,浸没至液体2/3处,转速为1 500 r/min,高速搅拌约5 min ,制得均匀乳状液体系;④将上述制得的乳状液体系放置于恒温箱中,观察不同时间节点时乳状液的析液情况。

1.2.2 乳状液类型判别

乳状液的类型可用稀释法(分散法)[17]、染色法[18]、电导法[19]和显微镜观察等方法确定,实验运用分散法和显微镜法进行分析。分散法即以“水”或“油”对乳状液进行分散实验,若乳状液能被水分散,则为O/W型乳状液;若乳状液能被油分散,则为W/O型乳状液。显微镜法是利用原油和水透光性的差别,确定乳状液内相介质的类型,若内相为油,则为O/W型乳状液,内相为水,则为W/O型乳状液。

1.2.3 乳状液粒径测试

采用体式显微镜观察乳状液的微观图片,并用软件统计分析液滴大小分布。

1.2.4 乳状液微观驱油实验

微观模型难以产生大量的稳定乳状液,很难观察到聚表剂乳状液的驱油过程。通过将DG聚表剂注入到多孔介质中制得稳定乳状液。微观模型饱和油并水驱后,将稳定乳状液注入到微观模型中,观察乳状液的微观驱油机理。

2 结果与讨论

2.1 乳状液稳定性影响因素分析

2.1.1 析水率变化

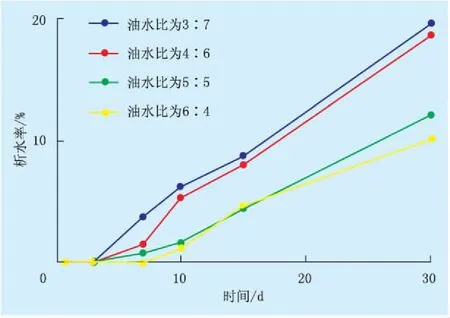

在聚表剂浓度为1 000 mg/L,油水比为4∶6、3∶7、6∶4、5∶5时,不同体系形成的乳状液析水率随时间变化规律见图1。

由图1可知:4种聚表剂随时间的延长,析水率均逐渐增加,这是由于界面膜的稳定性随时间的变化而减弱,当界面膜的稳定性不足以支撑包裹乳液内相时,乳状液发生破乳,导致析水率逐渐增加;随着油水比的增加,HD-Ⅰ型、HD-Ⅱ型、HB-BⅠ型聚表剂析水率逐渐减小,而DG聚表剂析水率逐渐增加;HD-Ⅱ型聚表剂析水率上升最快,10 d后稳定,析水率为4种聚表剂中最大,稳定性最差,而DG聚表剂和HD-Ⅰ型聚表剂在初期析水率为0,10 d后才缓慢上升,30 d析水率仍未超过10%,乳化性能及稳定性最好。乳化性能及稳定性由强到弱依次为:DG聚表剂、HD-Ⅰ型、HB-BⅠ型、HD-Ⅱ型。

图1 4种聚表剂乳状液的析水率随时间变化

2.1.2 乳状液类型

表1为乳状液类型鉴别结果。由表1可知,HB-BI型、HD-I型、HD-II型与DG聚表剂在浓度为1 000 mg/L,油水比为3∶7、4∶6、5∶5、6∶4时,形成的乳状液均为O/W型乳状液。

表1 乳状液类型鉴别结果

2.1.3 乳状液粒径

图2为4种聚表剂乳状液粒径中值(聚表剂浓度为1 000 mg/L)。由图2可知:4种聚表剂粒径中值变化具有类似的规律,随着油水比的增加乳状液粒径中值均逐渐减小。其中,HB-BⅠ型聚表剂乳状液粒径中值最小,且中值降低幅度最小,说明油水比对HB-BⅠ型聚表剂乳状液颗粒影响较小;而HD-Ⅱ型聚表剂乳状液粒径中值最大,均在70 μm以上,结合文中乳状液稳定性的分析结果,HD-Ⅱ型聚表剂乳状液稳定性最差,说明乳状液粒径与稳定性有一定对应关系,乳状液粒径越小、分布越均匀,乳状液越稳定[20],反之则不稳定;而HB-BⅠ型聚表剂粒径比HD-Ⅰ型和DG聚表剂都小,但稳定性却比两者差,说明粒径对乳状液稳定性有影响,但同时也受聚表剂类型和性能等其他因素制约。

图2 4种聚表剂乳状液粒径中值

2.2 黏度对乳状液稳定性的影响

为考察黏度对聚表剂乳状液稳定性的影响,选取DG聚表剂剪切后制备乳状液,测试析水率随时间的变化(图3)。对比图3和图1d可知,相同时间内剪切后形成乳状液的析水情况明显快于剪切前形成乳液的析水情况,剪切后从第2 d开始逐渐析水,30 d析水率为10%~20%,而剪切前在10 d以内时均未析水,之后逐渐析水,30 d析水率仍不到10%。说明聚表剂经剪切后黏度大幅下降,乳化稳定性随之下降。分析原因:一是乳状液均为O/W型乳状液,聚表剂溶液为连续相,聚表剂溶液经剪切后黏度下降,导致悬浮油滴的能力降低,使油滴易运移碰撞,破裂或聚并的几率增加;二是聚表剂黏度下降后,乳状液界面膜的强度降低,使乳状液滴易于破裂析水。剪切后聚表剂乳状液30 d后析水率为10%~20%,但仍小于HB-BⅠ型聚表剂乳状液和HD-Ⅱ型聚表剂乳状液,说明黏度对聚表剂乳状液的稳定性有较大影响,但影响最大的因素还是聚表剂本身的乳化性能。

图3 剪切后聚表剂乳状液析水曲线

2.3 浓度对乳状液稳定性的影响

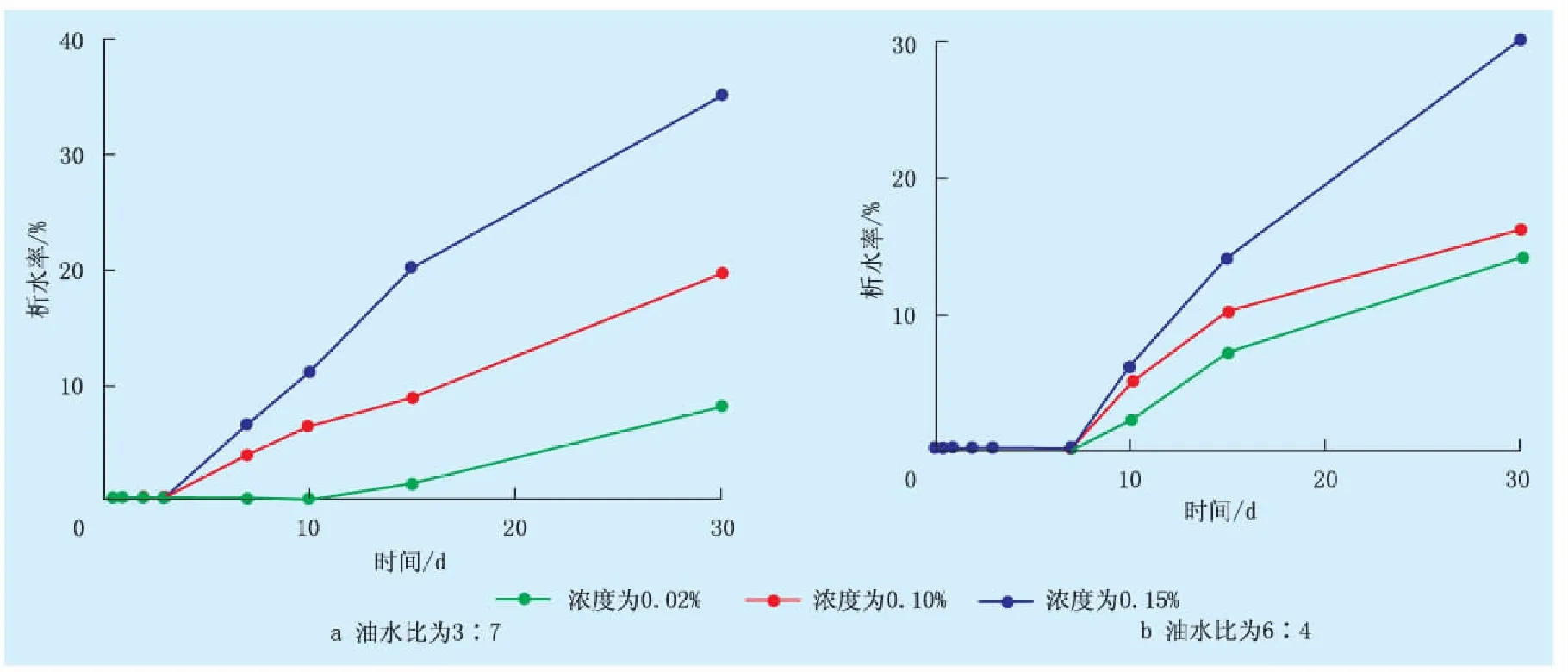

为了考察聚表剂浓度对乳状液稳定性的影响,选取HB-BⅠ型聚表剂制备乳状液,测试析水率随时间变化规律(图4)。由图4可知,在相同油水比时,随着浓度的升高析水率逐渐降低,乳状液越稳定。因为浓度越高,聚表剂溶液内形成胶束的数量越多,从而导致乳状液界面膜强度增加,乳液稳定性增强,2种油水比条件下均具有相似的规律。在相同浓度时,随着油水比的增加,析水率逐渐减小。

进一步分析了相同聚表剂溶液用量的情况下(浓度与油水比均不同)乳状液的稳定性(图5)。由图5可知,浓度为0.15%、油水比为6∶4条件下的乳状液析水率远低于浓度为0.10%、油水比为4∶6条件下的乳状液析水率,说明乳状液稳定性与聚表剂溶液的用量并无直接关系,而是与油水比和聚表剂浓度相关。分析可知,聚表剂浓度、油水比均与析水率呈负相关(与乳状液稳定性呈正相关),两者均可提高乳状液的稳定性,因为聚表剂油水比、浓度越大,界面活性物质越多,聚表剂对油滴的捕集能力越强,形成的乳状液越稳定;反之,则会减弱乳状液的稳定性。低油水比对乳状液稳定性不利,较高的聚表剂浓度弥补了不足,使两者析水率差别很小,稳定性接近,因此,对该类聚表剂,油水比越小,越应提高聚表剂浓度,才能保证乳化性能及稳定性。

图4 不同浓度聚表剂乳状液析水率随时间变化

3 聚表剂乳状液微观驱油机理

3.1 对残余油的乳化携带作用

稳定乳状液通过岩心孔隙时,如果孔隙或喉道直径与乳状液粒径相当或较小时,油滴在驱替力的作用下继续沿着孔道向前移动或变形通过孔喉,当乳状液滴在孔道中与残余油接触时,打破了原有的油水界面膜,内相与残余油互溶,导致原来难以驱替的残余油变得可流动。后续的乳状液滴以同样的作用,通过互溶携带将原来难以启动的残余油连续不断的驱替出来。

3.2 封堵后液流转向作用

稳定乳状液在岩心中流动,在渗流速度较小时,遇到细小孔喉或在大孔隙的转角处,由于吸附作用,前缘的乳状液滴渗流速度会降低甚至停止,后续乳状液捕捉聚集形成堵塞,起到封堵作用;驱替压力不足以冲开聚集的乳状液滴时,后续的乳状液或者流体会进入到并行的另一孔隙或喉道中,将其中的残余油驱替出来,即乳状液的聚集产生了封堵作用,导致液流转向驱替残余油。

3.3 乳状液涡流旋转刮油作用

聚表剂乳状液与原油界面张力较低时,大油滴接触前缘在后续注入稳定聚表剂乳状液剪切力的作用下,被剥离成小油滴,小油滴随油膜运移。在涡流旋转不断剪切作用下,厚油团逐渐变薄变小,同时乳状液滴涡流旋转产生的推动力将变小的油团沿着孔隙推动,最终以膜状流态运移而出。涡流旋转切削作用一般出现在高分子聚合物驱油实验中,与聚合物驱相比,聚表剂驱替过程中该作用更明显。

4 实践指导

聚表剂作为一种新型驱替剂,同时具有聚合物与表面活性剂的优点,但其乳化能力与表面活性剂又有所差异,导致现场应用聚表剂时很难借鉴表面活性剂的使用方法。通过对不同类型聚表剂的乳化规律及乳化驱油机理进行系统研究,明确了不同类型聚表剂的乳化特点与驱油机理,可为油田现场聚表剂的评价、筛选与应用提供一定的理论指导。

5 结 论

(1) 油水比、聚表剂黏度和浓度均会对聚表剂乳化性能产生影响,油水比越大,乳状液粒径越小,聚表剂黏度、浓度越大,乳状液稳定性越强,4种聚表剂均易于形成O/W型乳状液。

(2) 聚表剂形成的乳状液可通过乳化携带作用、乳化封堵液流转向作用及旋流刮削作用驱替残余油,聚表剂的乳化性能对驱油效果有重要贡献,是聚表剂驱油的重要机理之一。

(3) 该项研究明确了不同类型聚表剂的乳化特点与驱油机理,可为油田现场聚表剂的评价、筛选与应用提供一定的理论指导。