基于层间均衡驱替的注水井分层配注方法

2019-09-06马奎前陈存良刘英宪

马奎前,陈存良,刘英宪

(中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津 300459)

0 引 言

由于油层层间非均质性的差异,多层合采会造成层间驱替不均衡,层间矛盾突出[1-3]。近年来大量的室内实验和油田实践证明[4-7],多层合采过程中注入水均匀推进会有效提高注水效果,采用分层注水方式可有效改善层间驱替不均衡的状况[8-10]。分层配注量为分层注水的关键,早期常用的确定分层注水量的方法是有效厚度法(H法)和地层系数法(KH法)[11],由于考虑因素单一,效果不理想。近年来多因素配注方法逐渐形成,包括劈分系数法[12-14]、渗流阻力法[15]、剩余油法[16-18]、基于数学理论的方法[19-21]等,但是这些方法均没有考虑均衡驱替的理念。李传亮等[22]、李阳等[23]针对平面非均质油藏开发,定义油井同时见水为均衡驱替,并据此提出了井距优化方法,但是该方法并不适用于多层油藏[24-29]。目前鲜有适用于多层油藏的基于均衡驱替理论的分层配注方法。为此,以实现层间均衡驱替为目标建立了新的注水井分层配注方法,为分层配注量的计算提供了一定的技术支持。

1 计算思路

所谓层间均衡驱替是指通过调配分层注水量使得各层采出程度相同。基于均衡驱替的注水井分层配注方法的计算思路为:首先利用岩心驱替实验或开发生产数据得到采出程度和注入孔隙体积倍数关系;然后分别计算目前配注层的采出程度和注入孔隙体积倍数;最后根据计划注入量或者调控时间,利用迭代法计算出配注层达到均衡驱替时所需要的注入孔隙体积倍数,进而得到各配注层需要的配注量。

2 配注方法的建立与求解

2.1 采出程度与注入孔隙体积倍数的关系

大量的岩心驱替实验[30-31]和生产数据统计表明,采出程度与注入孔隙体积倍数的关系可以表示为半对数关系或者双对数关系[32-33],即:

lgPV=a1+b1R

(1)

lgPV=a2+b2lgR

(2)

式中:PV为注入孔隙体积倍数;R为采出程度;a1、a2、b1、b2为回归系数。

2.2 目前采出程度与注入孔隙体积倍数的计算

统计采油井的累计采油量和注水井的累计注水量,利用以下公式计算目前的采出程度和注入孔隙体积倍数:

(3)

(4)

式中:PVnowi为第i层目前的注入孔隙体积倍数;Wi为第i层的累计注水量,104m3;Vφi为第i层的储层孔隙体积,104m3;Rnowi为第i层目前的采出程度;Qoi为第i层的累计采油量,104m3;Voi为第i层的原油地质储量,104m3。

2.3 配注量计算

在已知计划注入量或者调控时间的情况下,采用迭代法计算配注量。具体过程为:

(1) 假设达到均衡驱替时的采出程度为Rm,根据式(1)或式(2)计算出各层对应的注入孔隙体积倍数PVmi:

lgPVmi=a1+b1Rm

(5)

lgPVmi=a2+b2lgRm

(6)

式中:PVmi为第i层达到均衡驱替时所需要的注入孔隙体积倍数;Rm为达到均衡驱替时的采出程度。

(2) 计算所需的配注量对应的注入孔隙体积倍数:

ΔPVi=PVmi-PVnowi

(7)

式中:ΔPVi为第i层所需的配注量对应的注入孔隙体积倍数。

(3) 计算所需配注量:

Δwi=ΔPVi·Vφi

(8)

式中:Δwi为第i层所需的配注量,104m3。

(4) 计算各层所需的配注量之和,进而计算其与计划配注量之间的误差,若满足误差需求,则输出各层所需配注量,并计算日配注量;否则,更新Rm,重复(2)—(4)步骤。

(9)

σ=|w-wJ|

(10)

(11)

式中:w为各层所需配注量的和,104m3;σ为计算误差,104m3;wJ为计划配注量,104m3;qi为第i层的日配注量,m3/d;tT为调控时间,d。

3 矿场应用

BZ油田位于渤海南部,是黄河口凹陷中央构造脊上的一个复杂断块群,属于典型的中轻质复杂断块油藏,主要含油层段为明化镇组下段。该油田采用单砂体布井方式、水平井采油直井合注的开发模式。经过多年开发,该油田已进入中高含水阶段,层间矛盾日益突出,对该油田开展均衡驱替研究意义重大。以1D井区为例进行说明。该井区有2套砂体,1砂体储层相对均质,平均渗透率为1 300 mD,孔隙度为27.6%,该砂体有2口水平采油井和2口注水井(W1井、W2井),呈排状井网,其中,注水井W1井单注该砂体,注采井距约为450 m;2砂体规模较小,储层均质,平均渗透率为1 900 mD,孔隙度为28.8%,该砂体有1口水平采油井和1口注水井(W2井),注采井距约为550 m。该井区自2015年起开发,先期利用天然能量衰竭开发,后期注水开发,分层调配前各层开采情况见表1,从注入孔隙体积倍数及采出程度可以看出2个砂体开采并不均衡,存在一定的层间矛盾。

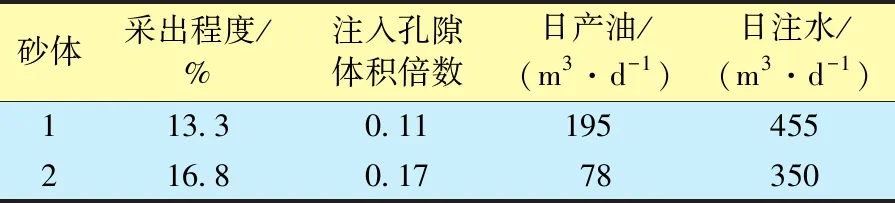

表1 1D井区各砂体分层调配前开采数据

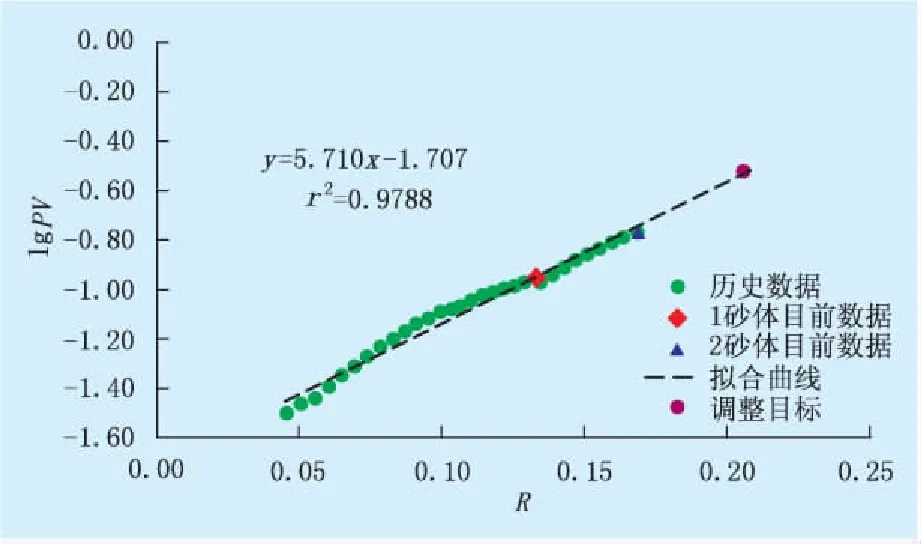

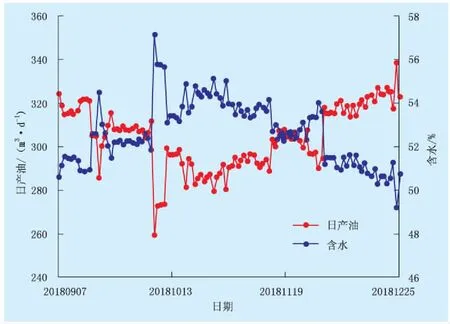

图1为1D井区采出程度与注入孔隙体积倍数的回归关系曲线。由图1可知,采出程度与注入孔隙体积倍数半对数关系存在线性规律。利用文中方法,迭代计算得到达到均衡驱替时的采出程度为20.5%,对应注入孔隙体积倍数为0.29。在2 a调整期内,1砂体注水0.18注入孔隙体积倍数,2砂体注水0.12注入孔隙体积倍数,即1砂体日注水量增加到668 m3/d,2砂体日注水量减少到141m3/d。在W1井注入量不变的情况下,对W2井重新开展分层配注,调整后1D井区平均日增油量为23 m3/d,含水下降约4%,起到了较好的降水增油效果(图2)。通过合理分配各层注水量有效提高了1砂体的动用程度,提高了注入水的利用率,减少了注入水的无效循环,使得油田整体的采出程度提升。

图1 1D井区采出程度与注入孔隙体积倍数的关系曲线

图2 1D井区开采曲线

4 结 论

(1) 以实现层间均衡驱替为目标,根据储层采出程度与注入孔隙体积倍数的关系,利用迭代法建立了一种新的基于层间均衡驱替的注水井分层配注方法。

(2) 基于层间均衡驱替的分层配注方法有效增加了储层的动用程度,提高了注入水的利用率,减少了注入水的低效无效循环。

(3) 将新方法应用于渤海BZ油田,1D井区平均日增油23 m3/d,含水下降约4%,起到了较好的降水增油效果,具有一定的推广价值。