克莱默-宾《诗经》英译本译法论纲

2019-09-03蔡华

蔡华

(大连大学 英语学院, 辽宁 大连 116622)

1.0 引言

克莱默-宾是英国诗人,也是英国汉学“后传教士时期研究阶段”(熊文华,2007:52)的重要汉学专家。他的中国古典诗歌译介与研究范围不算宽泛,但他英译的中国古诗特点鲜明。在彭发胜(2017)中国古诗英译文献篇目信息统计中,克莱默-宾是“让中国古诗的生命在另一种语言里得到延续的英译者们”之一,位列第68位。笔者认为,如果从国外中诗英译的翻译向度看,他的排序会提前到第56位。国内译介研究中,只有关于他英译唐诗的个别著文,而他英译的《诗经》节译本仍未有专文予以关注。

2.0 变译

克莱默-宾的《诗经》英译节译本在他的成果中约占近三分之一的规模,其流畅的译文往往产生英诗般的感觉:“他以英国维多利亚时期诗风翻译中国古典诗歌的策略和技巧颇具特色”(朱徽,2009:48)。而译者本人也称,“一个汉诗译者必须首先把自己浸透在汉诗作者的文化传统之中,体验他们的严谨沉默,有力的暗示笔法,他们那惊人的色彩敏感性,尤其是他们对于创作主题的切身的艺术修养”(转引自方重,1984:2)。从克莱默-宾英译《诗经》诗例成果来看,他确实不仅已经深入到《诗经》的本来视域中,而且还在英语世界中创造出来一个目的语视域,谓“变译”。

“在克莱默-宾之前,汉学家们更多地从学术研究的角度探讨中国古诗,如汉诗异于英诗的形式特征、汉诗的可译性、英译难度等”(王凯凤,2014:106)。无论是克莱默-宾的翻译选择,还是他的翻译方法,乃至他的翻译宗旨处处尽显“变译”现象。与“变译”相对应的翻译取向为“全译”,而“变译”具体有以下主要的非“全译”特征:

首先,克莱默-宾《诗经》英译是节选本而非全译本的翻译选择,本身就是“变译”之实;其次,克莱默-宾《诗经》英译侧重读者观感与接受的翻译方式之际,也体现着“变译”推敲与变通的性质;复次,克莱默-宾以文学译介为本的翻译主张即时地推动着中古文化异域落地的翻译结果,这一点也是“变译”临场的物化效果。

基于克莱默-宾“变译”的既定事实,从其《诗经》英译节译本顺应翻译语境变通不定的译诗细节中,可以领略到译者“非‘常译’”的译介章法。所谓“非‘常译’”,是“变译”宗旨的过程中的翻译反应事件。这一概念的由来还得从一则翻译轶事说起。早在1992年初,汪榕培教授赴美前到访北京白云观时,萌生了英译《道德经》的念头。到美国后,他专门购买了《老子》(《道德经》)三种几十年前的经典译本。译读之际,汪教授颇多感概,遂学着老子的腔调,写了“译可译,非常译——英译《老子》纵横谈”一文,发表在1992年第2期的《外语与外语教学》上。

3.0 “非‘常译’”

“20世纪上半叶,英国汉学史上出现了短暂的繁荣,……20世纪英国汉学界涌现出亚瑟·韦利、维克多·鲍瑟尔、修中诚、白之、韩南、霍克思、葛瑞汉等世界知名的汉学家,以及著名的诗人译家克莱默-宾”(任增强,2013:17)。克莱默《诗经》节译本中共有译诗38首,4首系译者朋友所译,但因为译者没有在译本的任何部分说明朋友译者名姓,所以本文暂将38首译诗悉数视为克莱默-宾的翻译成果,从诗题到诗文,克莱默-宾的翻译方法基本上可以总结为“非‘常译’”到“常译”的“二步译法”程式。

“一部著作可以有百家争鸣的不同译本,着眼点在于‘异’”(汪榕培,1992:27)。克莱默-宾异于他之前《诗经》译者之处,明显在于其诗人审美视域中“诗化”英译的“异”译,尤其是诗目与诗节在再现原诗面目过程中出现的“译差”,与前译者如理雅各(J. Legge)“注音”化的诗名译法与意译诗节之间的“译差”有所不同,主要可以概括为:诗目英译导向全诗大语境与诗节译词切入小语境共在的“非‘常译’”异译现象。

如果“译可译,非常译”揭示着“译者对原文有‘言不尽意’的解读”(蔡华, 2010:209)的翻译常态,那么“译可译,非‘常译’”就意味着“译者对原文有字字了解,而无字字译出的责任”(同上)的动态译介心得。统计表明,克莱默-宾英译《诗经》诗题完全不同于原诗诗题本来形态的译诗25例,在这个基础上进行再统计,即以诗题与诗节中存在同文表述的译诗为条件,二度细化上述统计数据,遂检测出以下7例译诗。它们诗题“非‘常译’”特点突出,而诗节中同文译名“常译”态势明显的同时,间或“常译”也出现了“非‘常译’”的情况,于此,多级化“非‘常译’”现象值得关注。

表1 “非‘常译’”翻译形式层级差异

上述译诗按照风、雅顺序重置后,再来区分它们“非‘常译’”层级形式上的差异。在7例译诗存在着从诗题到诗节具有同样“差异化”翻译特质的前提下,进一步推导诗节中“非‘常译’”的层级具有深化研究、精确分析的性质。除了第28首《燕燕》属于仅有诗题到诗节“两步译法”的单层级“非‘常译’”形式外,其余6首均为“两步译法”复合型“非‘常译’”形式。其中,除了第6首是3级复合型“非‘常译’”译例,其他5首的“非‘常译’”层级都是2级化复合型“非‘常译’”译例。然而,这5首译例之间的层级级数虽相同,但级别形式却有变化。运用字母表示级别变化可以一目了然,层级形式为AAB者是第8首、第24首;第30首、第22首则是ABA形式结构;而第14首的层级形式简单直观,属于AB式。由此可见,克莱默-宾的“非‘常译’”英译形式悄然发生着变化,从而令阅读者生出顾盼流转的情趣来。

克莱默-宾“非‘常译’”不乏形式感的同时,内容上的“非‘常译’”也变动不定。上表中的译诗第8首、第24首的诗题重旨“下泉”与“鱼、藻”都是横贯3个诗节,翻译内容变化明显。前者诗目关键词“泉”与“下”的变化都很活跃:from the spring the waters pass/from the spring the rising flood/ from its source the stream meanders,但动词“下”的译文更丰富;后者诗目关键词“鱼”与“藻”的动态译文也不含糊其辞:FISHES…by the score/FISHES…in the weeds/The fish…under the willow bough,两个名词之间的“非‘常译’”效果则各有所长,“鱼”之长处在于其单复数与大小写文质,而“藻”的空间移位属于自有动态属性。克莱默-宾《诗经》英译在形式、内容方面的“非‘常译’”综合情况在下图中一览无余:

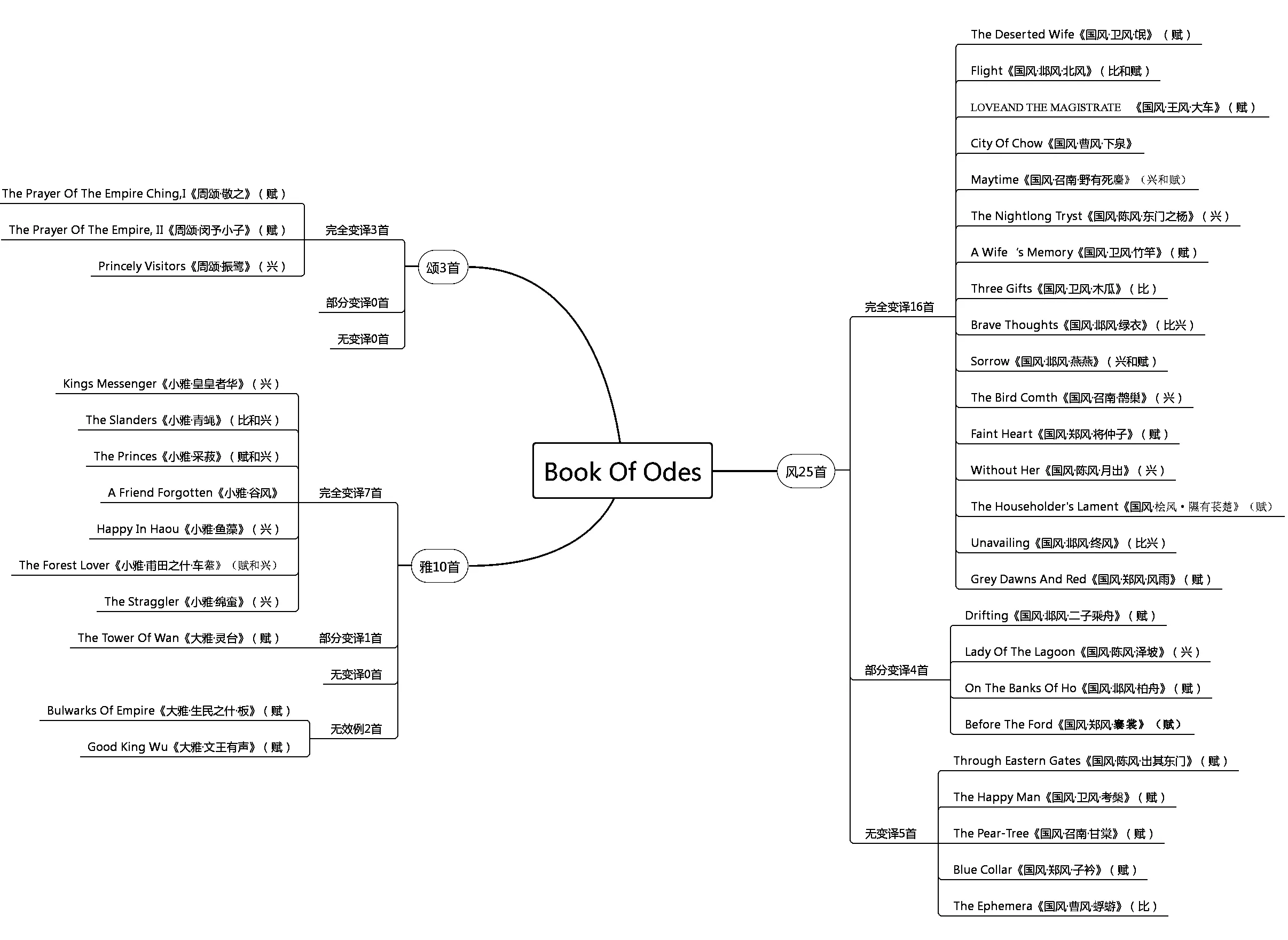

图1 克莱默-宾所译诗篇多元类型分布①

上图数据可以说明如下翻译情况:

第一、 从结构上看,克莱默-宾《诗经》英译节译本的具体构成是“风”25例、“雅”10篇、“颂”3篇,与《诗经》“风、雅、颂”160/105/40比例不同,但次第一致。由于占绝对数值的“非‘常译’”译况在“风”、“雅”、“颂”中的对应数值分别是14/25、8/10、3/3。可见,“非‘常译’”在“颂”中几乎是百分百对应存在,而在“雅”中的比例也高达80%,“风”中的比例则最低,为56%。与此同时,三者数值的百分比差相差无几,处于“中位数值”合理的浮动区间。

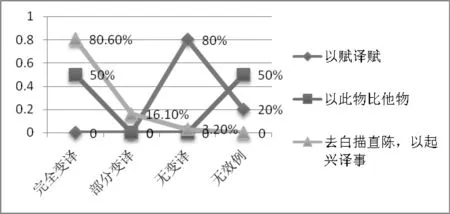

从形式上看,“赋、比、兴”是根据《诗经》的创作经验总结出来的。最早的记载见于《周礼·春官》:“大师……教六诗:曰风,曰赋,曰比,曰兴,曰雅,曰颂。”后来,《毛诗序》又将“六诗”称之为“六义”。后来朱熹《诗集传》里的定义广为传播:“赋者,敷也,敷陈其事而直言之者;比者,以彼物比此物也;兴者,先言他物以引起所咏之词也。”据此“赋、比、兴”之分,克莱默-宾38首译诗题目中,如实再现的英译译例不多,仅有第13首THROUGHEASTERNGATES(《出其东门》)和第26首THEEPHEMERAR(《蜉蝣》)以赋译赋;而改头换面,彰显原诗目中不露痕迹的“比、兴”的译诗居多。原本《诗经》中兴句就较比句多,而克莱默-宾典型的类别化译法是去白描直陈、取起兴“托事”的形式,无形之中与《毛传》将115首诗篇标注为“兴”的原始经学思维“托象于物”一致,如第19首《竹竿》等。瑞典汉学学者象川·马丁(Martin Svensson Ekström)认为,“西方主张形而上哲学,中国偏重宇宙观思维。西方哲人长于条分缕析地界定万事万物,对定性定论耿耿于怀;而中国思想家则崇尚非守恒概念,津津乐道于万事万物之流变。……西方诗歌意象常常是隐喻的,而中国意象往往是直白的”(Ekström,2014:51)。既然中国古典诗学崇尚“情物论”,“触物以起情,谓之兴”,克莱默-宾循着“兴”即“起意”的路线,聚焦“读诗而起的一种情绪反应和感动”(蔡若莲, 2003:106)之情,将《竹竿》译为AWIFE’SMEMORIES,将第22首《谷风》纵情地译为AFRIENDFORGOTTEN,将第26首《绿衣》移情为BRAVETHOUGHTS,都应该属于、也自然是西方译者在西方诗歌修辞前见与常识的背景与惯性驱动下,脱离中古诗诗题原字貌形态,形而上地在译入语语境中构建“一种跨语际媒介,一种介质(隐喻)(Ekström,2014:65)。此间,世间万事莫非生意,万物莫不适性的本性很显眼。“‘兴’是一种注意力与自觉力的召唤”(王国雨,2017:100),而所谓“兴者,兴会所至,非即非离,言在此,意在彼”(胡朴安,2017:29)。这类说法的集大成者乃叶嘉莹,其言“《论语》上孔子说‘诗可以兴’,他说的感动则不仅是一对一的感动,而是一生二、二生三、三生无穷的感动,即所谓‘诗可以兴’的感动”(叶嘉莹,2007:9)。在克莱默-宾几例译诗中,都可以审视到译可以“兴”之译例,这位国外译者“主文而谲谏”的翻译悟性与“引譬连类”的译介智慧映现其中,层次丰富,同构着西方译介的特定共识:“西方要解读中国,诗歌即第一读物……西方读者且用阅读西方的方式”(Turner,2014:260)。

图2 变译与赋比兴非“常译”对应关系图

第二、 翻译本质上是一个“度”的问题,“常译”与“非‘常译’”对应存在于翻译“度”的动态指标系统中。克莱默-宾英译《诗经》的具体“非‘常译’”识别度,用三分法来概括,即“零度变译”(据实对等翻译)、“不完全变译”(两种译况,一指诗题与诗节之间的不同变译,另一指译诗题目本身与原诗题目之间的变化而已)与“完全变译”。特别需要说明的是“零度变译”包含一种变译现象以上的译例,而“不完全变译”中存在的“绝对不完全变译”与“相对不完全变译”以及变译成分多边存在等细节不作为本文讨论对象。三种“非‘常译’”形式中,进一步推敲原型完全遁形的英译诗题的译例,遂得两种译例:其一、诗节中同一语汇英译与诗题译名等同译例有6例;其二、同一英译诗题在诗节中有不同译词呼应的译例计21例,这其中还可再度二分,分别是同义异译译例与对等与同义异译交叉并存的译例两类。前者有8例,如《氓》《皇皇者华》《大车》《绵蛮》《振鹭》《谷风》《木瓜》《鹊巢》,后者有3例,如《采菽》《绿衣》《风雨》。两者之外,克莱默-宾英译《诗经》诗题在诗节中既无对等、也无同义异译呼应的译例总有10例。

“常译”重在语言上的求真,“非‘常译’”重在功能上的务实(周领顺,2012:77)。由于《诗经》是中古时代民间采风集锦,由于“赋”是《诗经》创作手法肇始之本,也是贯通“风、雅、颂”的主体诗艺,由于“完全变译”是克莱默-宾《诗经》诗目英译“非‘常译’”的普遍译法,因此克莱默-宾《诗经》“风、雅、颂”各个类型译诗中“赋”类诗歌的“完全变译”现象与分析有翻译启示功能,如FLIGHT(国风·邶风·北风)。译者之译符合该诗“比与赋”的属性,也就是说,译者并没有直接将“北风”之比喻译入诗题,而是采取总括性“赋”叙述的形式为题,即诗题总起后,译者逐一地在全诗三个诗节正文中连续地提供depart与let us away的译词和短语,实现了再现诗题译词FLIGHT的具体化语境的变通目的。先秦诗文何以“素以为绚”,此译然也。克莱默-宾“非‘常译’”的单位不拘泥于普通的字、词、句,瞬间上升为语篇全书愿景,译者“舍比取赋”的“非‘常译’”好在选择了“变译”的一个最佳定位,务实性与交际性兼济的特点比较突出。

“非‘常译’”本身虽然不是“常译”,但却体现着构成“常译”必须的某些精神气质,也是达到“常译”境界的必要环节。克莱默-宾类似的“非‘常译’”的译例还有LOVEANDTHEMAGISTRATE(《国风·王风·大车》/赋)。与前例相同的是,译者同样在将原诗题旨“大车”的物象提纲挈领地还原为人物与事件后,在展开的诗节诗文中,诗题中人物形态细化的译词不断,如robes of state/Man of the cold far-piercing eye/the man of dread/Bright gleaming robes and glance of stones。这样的细节叙事过程中,叙述者的对象称谓发生了变动,温润微妙可人。杨自俭(2008)就翻译的结果着重指出过,译文基本上都是跟原文文本距离不等的译文变体。在总共三个诗节中,前两个诗节中,叙述者I的叙事对象在先him、his与后you之间变换,及至第三诗节,叙事者终止了第三人称的使用,专注在第一人称I、we与you之间互动,可视为诗题中“爱”在一起的爱情故事。克莱默-宾如此“非‘常译’”方法之最应该是《国风·陈风·泽陂》这一译例。“非‘常译’”往往是因“特定条件下特定读者的特殊需求”而“采用变通手段摄取原作有关内容”使然,而“摄取意味着选择、消化、吸收和改易”(余承法,2014:103)。从《泽陂》英译LADYOFTHELAGOON到其诗节中叠句“有美一人”译况环比而在:Slender as the crescent moon/Brighter than the orbed moon。显然,从状物到思人的“兴,起也”的“非‘常译’”译笔,正是“兴者,但借物以起兴,不必与正意相关也” (姚际恒,1958:36)。因此译者大可以聚焦兴诗“起辞”“起情”(杨林夕,2011:115)的结构意义后,转而萃取原始诗歌题旨,国外译者尽可以仿拟英诗情境之性灵有所不译、有所变译。克莱默-宾就通过缔结英语原级与比较级复合型描述,在英语阅读视阈中制造了词章字句异文“不隔”情志意认知的翻译语境,“使译文与原文在审美上相映成趣”(丁大刚,2019,113)。更何况他译《诗经》之篇名,本来就悉数隶属于占《诗经》命名率百分之九十五的“取诗中之字为篇名”的类型。于此,“非‘常译’”的译本与“常译”的译本之间的关系,反映出终极翻译是翻译进程中不同阶段、不同选择结果总和的进化实况与发展逻辑。

4.0 结语

“变译”是克莱默-宾《诗经》英译节译的翻译属性,“非‘常译’”是其该译本的翻译手段。“原始语的文本是固定不变的,但是,内容可能会因人而异、因时而异、乃至因地而异的不同理解,从而产生不同的译入语文本;译入语所采用的形式和措辞也会因人、因时、因地而做出不同的选择;至于原文的言外之意这种看不见摸不着的东西则更是仁者见仁、智者见智了”(汪榕培,1992:26)。克莱默-宾“非‘常译’”译为是他躬身自居于文学传播局域采取的浓缩摄取的翻译策略,也是兼顾到目的语读者熟稔的诗艺传统的翻译方法。“总的来说,创意英译拥有极高的美学价值。它们不但有着生动感人,直接与读者沟通的语调,而且用词自然典雅,文法简洁而单纯”(孙际惠,2011:155)。

“《诗经》的译本颇多,而且佳作迭出,但是,出现更好的译作还是有可能的,也许最佳的译作已经出现,但是,仍旧要留待时间的考验”(汪榕培, 1995:43)。克莱默-宾的《诗经》译本在译者“绸缪于未雨”的主体意识介入下,集结为“定译”产生过程中的建构性复译本。本文开篇提到的彭发胜的统计中,有一张表6“译者分期译次”,收录了平均译次150以上的译者,译次为107的克莱默-宾不在其册。鉴于表中时段标注以1900年为界,每十年分区中,唯有1901-1910是空白的。适逢20世纪初期英国汉学译介活动频繁,在上个世纪第一个十年区间内问世并几经再版(1904-1909期间)的克莱默-宾《诗经》英译本,因其潜在英语读者身处“能接收原作信息的阶段”(黄忠廉,2002:68),填补这一历史空白的可能性有待商榷,但占有一席之地的说法应该不必假以时日。

注释:

① 图1及图2 由北京外国语大学硕士研究生满意同学制作。