中国相互保险的法律规制:检视与完善

2019-09-02常鑫

常 鑫

引 言

人类在历史发展的长河中不断面对来自生产与生活中的各种风险。与此同时,伴随着生产力的发展,人们逐渐开始掌握了多种风险分散工具,保险则是其中之一。从国际历史经验来看,经营保险业务的主体除了股份制保险公司外还存在其他的组织形式(1)Gönülal, Serap O.,“Takaful and Mutual Insurance: Alternative Approaches to Managing Risks.”,World Bank Publications (2013),p.15. 经营保险业务的主体主要包括以下几类:(1)股份制保险公司;(2)相互制保险合作社;(3)交互保险组织;(4)伊斯兰保险模式(Takaful)。。国际合作与相互保险联盟(The International Cooperative and Mutual Insurance Federation)的数据显示,近年来相互保险业在世界范围内获得了快速发展,2016年全球相互保险的保险费收入为1.3万亿美元,占全球保险市场份额的26.8%,超过110万从业者在各类相互保险组织中工作(2)International Cooperative and Mutual Insurance Federation (ICMIF),https://www.icmif.org/,最后访问时间:2019年1月19日。。2015年1月23日,保监会发布《相互保险组织监管试行办法》(以下简称《办法》)意味着这样一种在国际上流行的相互保险组织形式在中国的发展进入了新的阶段。在此之前,中国《保险法》并未对相互保险作出规定,但是关于相互保险的规定散落在法律、政策文件之中(3)《中华人民共和国农业法》第四十六条规定:“鼓励和扶持农民和农业生产经营组织建立为农业生产经营活动服务的互助合作保险组织。”政策性文件:2012年,中共中央、国务院印发《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》,第4条规定了“扶持发展渔业互助保险”;2014年8月10日,国务院以国发〔2014〕29号印发《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》规定:“ 健全农业保险服务体系,鼓励开展多种形式的互助合作保险”等。,同时一些相互保险组织也在从事着保险业务。本文首先简要介绍了相互保险制度的概况及其在中国的实践情况,随后讨论了中国相互保险法律制度中存在的问题,进而尝试提出未来中国相互保险法律规制的完善路径。

一、相互保险制度与中国的实践

(一)相互保险的理论概述

相互保险发展历史悠久,在国际保险市场中占据重要地位。相互保险的发展可以促进保险经营主体的多层次化,为市场提供多层次的保险产品,可以解决保险产品供给不足,为风险分散需求者扩大选择范围和类型,促进保险化解风险的能力,是构建多层次金融体系以及深化保险业供给侧改革的重要措施。相互保险特性决定其能够更好地服务于实体经济,防止“脱实向虚”。特别是相互保险能够聚集相同风险人群,对于那些股份制保险不愿意承保的特种风险发挥着积极作用。保监会在法律上也将相互保险界定为是具有同质风险保障需求的主体,通过订立合同成为会员,在缴纳保费的基础上形成互助基金,当发生合同约定的事故或出现其他法定事由时以互助基金承担给付责任的保险活动。

与股份制保险公司不同,相互保险组织主要特征在于其所有权人与保单持有人的利益合二为一,保险消费者亦为该组织的所有权人(4)刘燕:《相互保险与股份保险比较》,《中国金融》2016年第24期,第56页。。相互保险组织通过委托专业化经营团队对其进行资金运用管理,使保单持有人利益最大化。因而与传统股份制保险公司相比,在没有股东获利的情况下,相互保险组织的保险费通常低于股份制保险公司的保险费。提供良好的服务与可负担的价格(affordability)是相互保险组织的经营目标,而并非为了追求股东的利润。与传统股份制保险公司相比,相互保险组织具有以下特征。第一,相互保险组织由其保单持有人共同所有,保单持有人支付保险费后即成为相互保险组织中的成员,并同时获得相互保险组织权益的相应份额。第二,设立门槛较低。通常情况下,在相互保险组织形式下,监管部门对相互保险组织的发起设立的资金要求较低(5)《中华人民共和国保险法》第六十九条规定:设立保险公司,其注册资本的最低限额为人民币二亿元。《相互保险组织监管试行办法》第七、八、九条对相互保险组织的初始运营资金要求明显低于保险公司注册资本的要求。一般相互保险组织需要满足“有不低于1亿元人民币的初始运营资金”以及“有不低于500个初始会员”等主要设立条件,区域性、专业性相互保险组织需要满足“有不低于1000万元初始运营资金”和“有不低于100个初始会员”等主要设立条件。。第三,利润处置方式不同。保单持有人依据所持有的保单参与相互保险组织的盈余分配并承担经营风险。当相互保险组织出现盈余时,其成员能够得到盈余的分配。相反,当相互保险组织偿付能力不足时,保单持有人负有补缴保险费的义务(6)Braun, A., Schmeiser, H. and Rymaszewski, P., 2015. Stock vs. mutual insurers: Who should and who does charge more? European Journal of Operational Research, 242(3), pp.875.。第四,保单持有人参与相互保险组织治理,具有决策投票权。在保单持有人与所有权人一致的情况下,相互保险组织的盈利能够降低保单持有人的保险费或者保单持有人可以得到分红。这样的制度安排增进了保单持有人参与组织治理的积极性,促使保单持有人为了保护自身利益而对组织管理人的行为进行监督(7)方国春:《相互制保险公司治理的逻辑与价值》,《保险研究》2015年第7期,第18页。。

(二)相互保险制度在中国的实践

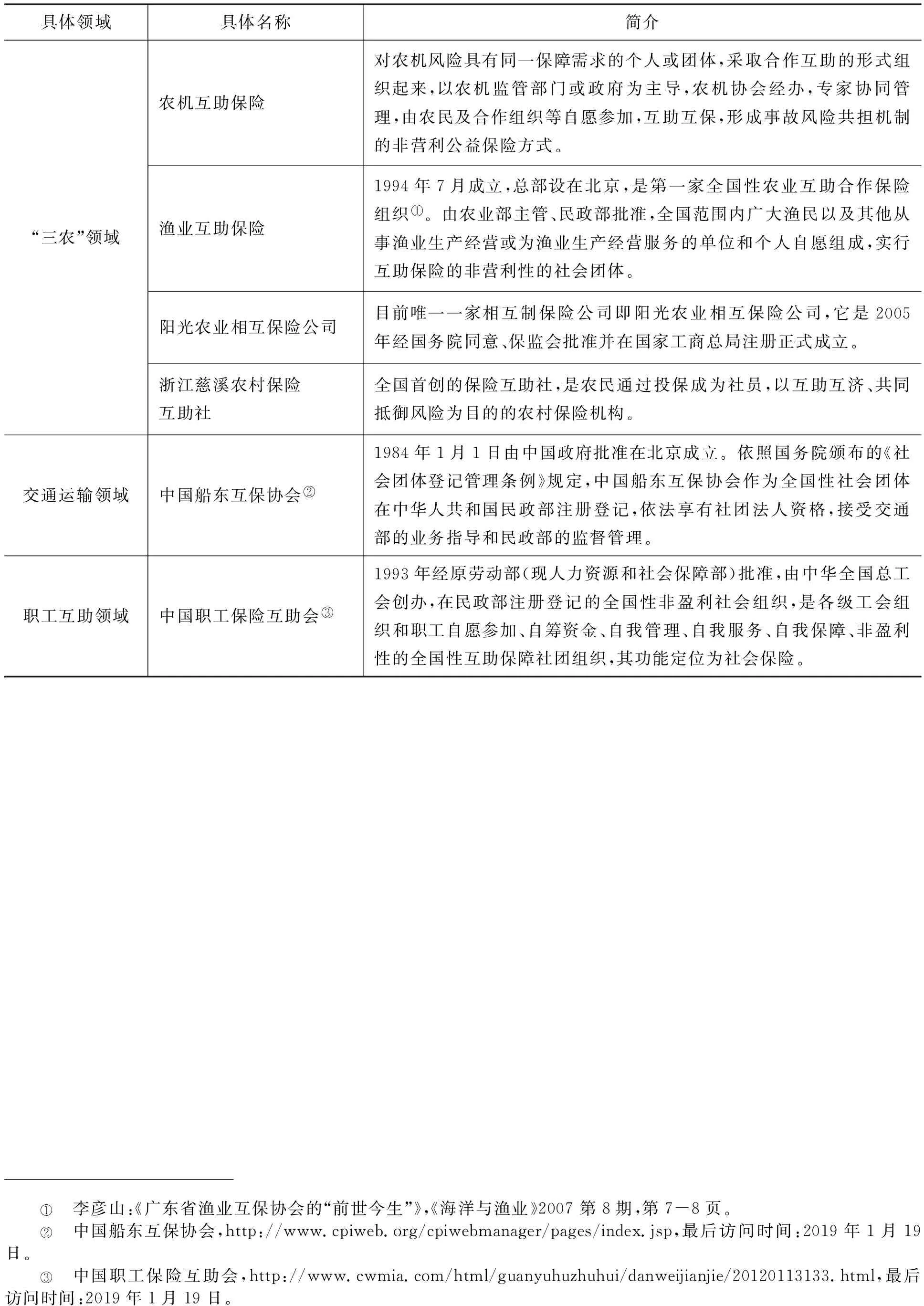

检视中国既往相互保险实践,在《办法》颁布前,中国的多数相互保险组织并未经由保险行政监督管理部门颁发经营保险业务的特许资质且法律地位不明确。《办法》出台后,监管部门在批准新设三家相互保险组织的同时,并未对既有的相互保险活动进行回应。然而,依据上文相互保险的特征进行判定,目前除了监管部门批准设立的三家相互保险组织之外,在中国特定领域还存在着下列相互保险组织(8)目前3家获批的相互保险公司,分别是众惠财产相互保险社、汇友建工财产相互保险社和信美人寿相互保险社。。

具体领域具体名称简介“三农”领域农机互助保险对农机风险具有同一保障需求的个人或团体,采取合作互助的形式组织起来,以农机监管部门或政府为主导,农机协会经办,专家协同管理,由农民及合作组织等自愿参加,互助互保,形成事故风险共担机制的非营利公益保险方式。渔业互助保险1994年7月成立,总部设在北京,是第一家全国性农业互助合作保险组织①。由农业部主管、民政部批准,全国范围内广大渔民以及其他从事渔业生产经营或为渔业生产经营服务的单位和个人自愿组成,实行互助保险的非营利性的社会团体。阳光农业相互保险公司目前唯一一家相互制保险公司即阳光农业相互保险公司,它是2005 年经国务院同意、保监会批准并在国家工商总局注册正式成立。浙江慈溪农村保险互助社全国首创的保险互助社,是农民通过投保成为社员,以互助互济、共同抵御风险为目的的农村保险机构。交通运输领域中国船东互保协会②1984年1月1日由中国政府批准在北京成立。依照国务院颁布的《社会团体登记管理条例》规定,中国船东互保协会作为全国性社会团体在中华人共和国民政部注册登记,依法享有社团法人资格,接受交通部的业务指导和民政部的监督管理。职工互助领域中国职工保险互助会③1993年经原劳动部(现人力资源和社会保障部)批准,由中华全国总工会创办,在民政部注册登记的全国性非盈利社会组织,是各级工会组织和职工自愿参加、自筹资金、自我管理、自我服务、自我保障、非盈利性的全国性互助保障社团组织,其功能定位为社会保险。①②③李彦山:《广东省渔业互保协会的“前世今生”》,《海洋与渔业》2007 第8期,第7-8页。中国船东互保协会,http://www.cpiweb.org/cpiwebmanager/pages/index.jsp,最后访问时间:2019年1月19日。中国职工保险互助会,http://www.cwmia.com/html/guanyuhuzhuhui/danweijianjie/20120113133.html,最后访问时间:2019年1月19日。

二、中国相互保险法律规制的问题

依据上文的论述可以看出,中国实践中多数相互保险组织脱离于既有的保险法制体系,一方面这些机构并未受到保险行政监督管理部门的行政监管;另一方面他们签发的合同也并不确定适用《保险法》合同部分的规定。当前,并未有法律、行政法规的立法依据明确渔业、农机、船东互保等机构的特殊法律地位。《办法》也并未对既有实践中的相互保险组织进行回应,而更多的是着眼于未来将会设立的相互保险组织,这使得既有的相互保险活动处于法制的真空地带。

(一)相互保险监管机关不统一

中国《保险法》中规定的监管模式是由国务院保险监督管理机构对保险活动实施统一监督管理(9)《中华人民共和国保险法》第九条:“国务院保险监督管理机构依法对保险业实施监督管理”。,《办法》中对相互保险的监管与《保险法》中的模式一致,对相互保险实施统一监管(10)《相互保险组织监管试行办法》第三条:“中国保险监督管理委员会(以下简称“中国保监会”)根据法律、法规和国务院授权,对相互保险组织和相互保险活动进行统一监管”。。即使中国《保险法》规定了关于农业保险由法律、行政法规另行规定的特别条款,但由国务院颁布的《农业保险条例》在总则中仍规定由国务院保险监督管理机构对农业保险业务实施监督管理(11)《中华人民共和国保险法》第一百八十四条:“国家支持发展为农业生产服务的保险事业。农业保险由法律、行政法规另行规定”。《农业保险条例》第四条:“国务院保险监督管理机构对农业保险业务实施监督管理”。。然而实践中的情况却与立法精神并不一致。当前,除了阳光相互农业保险公司与浙江慈溪农村保险互助社由国务院保险行政监督管理部门统一监管外,其他相互保险组织主要由相应的行业主管部门,如农业部、交通部、农机主管部门、中华全国总工会进行监管(12)例如:“农机互助保险”是以农机监管部门或政府为主导,农机协会经办;“中国渔业互保协会”是由农业部主管、民政部批准;“中国船东互保协会”接受交通部的业务指导和民政部的监督管理;“中国职工保险互助会”,是由中华全国总工会创办,经原劳动部(现人力资源和社会保障部)批准,在民政部注册登记。。目前,中国对相互保险组织的监管模式采用的是以行业主管部门为监管主体的模式,这样的现状不符合中国《保险法》、《办法》中的规定(13)《中华人民共和国保险法》第九条规定:国务院保险监督管理机构依法对保险业实施监督管理。。

这些组织通常宣称其区别于一般保险活动的理由为政策性保险、非营利性、社会保险等。以上理由不足以构成其监管方式的特殊性。首先,政策性保险通常是指保险标的对国计民生具有重要战略意义,对强位弱势群体的生产和生活保障具有重要影响,保险风险广泛或巨大,而按照商业经营规则无法由市场提供的一种保险类别(14)王伟、杨甜甜、刘磊、岳琮第:《论政策性保险的内涵与外延》,《金融理论与实践》2013年第8期。。政策性保险通常采用强制保险的模式,并在法律、行政法规的层面具有相应的立法规定,中国典型的政策性保险如交强险、旅行社责任保险(15)交强险、旅行社责任保险实施的行政法规依据是《交强险条例》、《旅行社条例》。。因而上述相互保险组织经营的业务难以认定为政策性保险。即便是政策保险,中国对政策保险的运营模式仍采用商业保险的运营模式,即由商业保险公司经营交强险、旅行社责任保险等政策性保险业务。其次,关于是否盈利问题也并非此类组织排除在统一监管之外的理由。传统的股份制保险经营组织,股东为了追求利润从而投资设立保险公司并通过经营业务的盈利分得投资红利。对于相互保险组织而言,此时并不存在作为出资者的股东,然而此时作为相互保险组织的经理人、管理者可以基于劳动、智力的付出获取相应的报酬。再次,上述相互保险更加无法归属于社会保险。社会保险作为强制性保险,旨在重新分配人们的收入、保障国民基本生活。社会保险具有特定的内涵,在中国范围包括工伤保险、失业保险、基本医疗保险和基本养老保险等。

(二)相互保险合同法律适用混乱

法院在审理相互保险组织签发的保险合同纠纷案件时,一部分合同适用《保险法》的规定,另一部分合同适用《合同法》的相关规定,甚至出现了同一个相互保险组织的同类保险合同在有的法院适用《保险法》而在另一些法院适用《合同法》的情况。通过对现有生效判决的梳理,笔者发现阳光农业相互保险公司签发的保险合同与股份制保险公司签发的保险合同在法律适用方面是一致的,均统一适用《保险法》的相关规定(16)笔者以中国裁判文书网中2014年至2015年涉及阳光农业相互保险公司及其分支机构的362份一审民事案件判决书为依据得出此结论。。这体现出了相互制保险公司与股份制保险的不同之处,主要在于所有权制度的不同,而二者经营的业务类型与保险合同属性均无差异。然而对于其他类型的相互保险组织,如渔业互助组织与农机互助组织订立的保险合同,情况则发生了较大差异。不同合同纠纷案件中,法院在选择适用《保险法》还是《合同法》的问题上出现了明显分歧(17)笔者以“互助保险”为关键词在中国裁判文书网中搜集到2014年至2015年共计124份一审民事判决书为依据得出此结论。。在农机互助保险合同纠纷案件中,一部分案件是依据互助保险合同的约定确定赔偿责任(18)例如:宝鸡市陈仓区人民法院一审(2015)陈民初字第00107号,景泰县人民法院一审(2014)景民三初字第261号,陇县人民法院一审(2014)陇民初字第00625号。,一部分案件的判决书中载明裁判结果依据《保险法》第六十五条(19)例如:浏阳市人民法院一审(2015)浏民初字第01376号,嘉禾县人民法院一审(2015)嘉民一初字第59号,华县人民法院一审(2015)华民初字第01426号。,还有案件判决书中明确说明互助保险“不属于《保险法》规定的商业保险机构,互助保险亦不属于商业保险,故本案纠纷不适用《保险法》,涉案保赔合同应作为无名合同适用《合同法》等相关法律规定”(20)广东省高级人民法院二审(2014)粤高法民四终字第128号、烟台市中级人民法院 再审 (2014)烟民申字第248号。。由此可见,各地法院在审理此类案件过程中对互助保险的属性及法律适用认识上不统一。

(三)相互保险“相互制”特征不明显

《保险法》在相互保险中对成员享有民主管理、盈余分配等权利的规定,对成员履行组织决议、缴纳保费等义务的规定是相互保险“相互制”的集中体现。尽管不同时期和不同地区的相互保险在组织形态上存在差异,相互保险组织最主要特征依旧在于所有权人与保单持有人的利益合二为一,组织自身不以盈利为目的。依据经营情况,相互保险组织在出现盈余时向保单持有人返还利润或亏损时向保单持有人追加收缴保费。成员在章程的规定下享有选举权、被选举权、表决权、批评建议权和监督权,从而使其会员能够实际地参与到组织治理和决策中。然而,中国实践中的相互保险组织存在章程中并未对分配利润、增收保险费、组织成员参与经营等规则进行详细规定的问题。例如,《陕西省农业机械安全协会安全互助管理办法》规定当农业机械安全协会经营出现结余时,相互保险组织并未向保单持有人分配利润,而是使用专户对剩余资金管理(21)《陕西省农业机械安全协会安全互助管理办法》第十九条规定:“财务管理按照当年安全互助会费收入减去补助支出和业务费用后,结余部分专户储存”。。该管理办法中也并未规定剩余资金的管理办法与使用去向。再如,中国境内第一家相互保险公司阳光农业相互保险公司,其经营过程存在相互保险特征不明显的问题(22)关于阳光农业相互保险公司“相互制”不明显的问题详见:庹国柱,朱俊生:《对相互保险公司的制度分析——基于对阳光农业相互保险公司的调研》,《经济与管理研究》2008年第5期,第27页;王朋良、龙文军、杜正茂:《相互制保险公司在中国的实践与启示——基于黑龙江阳光农业相互保险公司的调查》,《中国农垦》2010年第5期,第61页。。值得注意的是,相互保险存在组织的管理者与组织成员之间的利益冲突,因而清晰明确的组织章程是保障相互保险组织管理人的管理行为符合相互保险组织会员利益的基础。

(四)互联网互助平台属性问题

自2015年起,以“抗癌公社”、“e 互助”、“壁虎互助”、“相互宝”为代表的网络互助平台在互联网上开始出现并快速发展(23)“康爱公社”(原名:“抗癌公社”)、“e 互助”、“壁虎互助”、“相互宝”四家平台分别由众保(北京)科技有限公司、深圳点煷信息科技有限公司、北京必互科技有限公司、信美人寿相互保险社运营。。借助互联网技术的快速传播,网络“互助计划”的快速推广普及体现出了实际生活中人们对低成本风险分散机制的需求。目前,此类平台均以互联网作为获取会员的主要渠道,类似平台数量已超过十多家,已募集的会员人数超过数千万(24)以“抗癌公社(现在更名为:康爱公社)”、“e 互助”、“壁虎互助”及“相互宝”为例,截止到2019年1月28日,平台网站公布的会员人数分别为1849661、1758821、2130101、28600993。。此类互联网互助平台的出现,正是伴随着《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》强调的“支持保险资金参与创业创新,发展相互保险等新业务”以及“互联网+”政策背景下出现的。保监会多次对此类平台持反对态度,并作出关于“互助计划”等此类保险活动的风险提示(25)原保监会分别于2015年10月28日发布了《关于“互助计划”等类保险活动的风险提示》认为此类平台“借助保险名义进行宣传,极易造成保险消费者将其与保险产品混淆”;2016年5月3日原保监会以答记者问的形式表态“扰乱了正常金融市场秩序,也可能使消费者权益受到损害”;2016年11月3日原保监会有关部门负责人就网络互助平台有关问题再次表态,互助平台“一方面,严重误导消费者,承诺赔付难以兑现,消费者权益无法保障;另一方面,风控措施不完善,容易诱发金融风险”;2016年12月26日原保监会发布了《中国保监会关于开展以网络互助计划形式非法从事保险业务专项整治工作的通知》,针对部分网络互助平台涉嫌变相或实际经营保险业务,存在潜在风险,“将开展以网络互助计划形式非法从事保险业务专项整治工作,划清互助计划与保险产品界限,防范消费误导”。。起初一些平台曾尝试申请获得相互保险的经营牌照,然而并未获得通过(26)《“相互保险”借互联网平台升温,理赔和财务不透明引发投保者“骗保”担忧》,http://www.ccstock.cn/jrjg/insurance/2015-07-30/A1438188117749.html(该网站无法访问,未能于证券日报网核实最新网址)最后访问时间:2018年9月13日。,随后此类互联网互助平台多宣称所从事的业务为“互助”或“慈善”活动而“非保险活动”(27)目前流行的互联网互助平台,例如“抗癌公社”、“e 互助”、 “壁虎互助”、“相互宝”均不约而同地明确自称其经营活动“不是保险”。。根据《办法》,相互保险组织应当经中国保监会批准设立,并在工商行政管理部门依法登记注册。但目前为止,此类互联网互助平台在未取得保险经营行政许可的情况下仍在继续经营。时至今日此类互联网平台的属性仍然带给无论是理论界还是实务界诸多困惑(28)例如,刘燕老师的《相互保险在中国:理念、特征与挑战》(刊载于《保险法前沿(第四辑)》),顾长河老师的《相互保险在我国的现状与未来》(载于《中国保险法学研究会2017年年会论文集(下)》)均将“网络互助平台”归属于相互保险进行讨论。。笔者认为近年来出现的“网络互助平台”并非监管《办法》中所定义的相互保险。因为,从保费费率定价方式上进行判断,相互保险仍然需要运用大数法则预先计算出保险费率,而“网络互助”无保险费率的预先设定。从法律关系上进行判断,相互保险的合同主体一方为相互保险组织而另一方为成员;而“网络互助”合同法律关系的主体是所有“网络互助”成员共同订立同一个“互助合同”关系。在对网络互助平台属性并无充分认识的情况下,无现实有效的法律监管措施,势必导致此类平台增加相关风险,例如道德风险、非法集资、破产处置等问题。

三、中国相互保险法律规制的完善路径

(一)应将相互保险经营活动纳入统一监管

保险业是整个国家金融业的重要组成部分。保险业经营之成败与众多被保险人、受益人的利益相关,乃至影响到整个经济社会的稳定。为了确保保险公司经营主体自身状况的稳定性,与一般企业相比,保险经营主体应当具有更为严格的治理结构标准以及抗风险能力测评,因而只有符合法律规定条件的特定商业主体才能经营保险业务。相互保险经营主体的设立、经营过程以及市场退出等阶段均应受到保险业行政监督管理部门的监管。对相互保险的监管涉及保险基础原理、保险法律制度、保险精算等专业事项,现有模式下各个行业主管机关不具备专业监管能力,因而现有的相互保险业务应当由国务院保险监督管理机关依法统一实施监督管理以改变现有模式。行政监管部门对各类组织经营保险活动的行为应当采用实质审查的态度,即无论组织的名称是何种称谓,亦无论相关活动冠以何种名称,而应当审查其经营活动本质上是否符合“保险活动”的具体特征,从而判断其是否需要统一纳入保险业行政监管体系之中。

(二)相互保险合同适用《保险法》合同部分内容

与物权法中的物权法定原则不同的是,债法上的规定主要针对双方当事人之间的关系,其基本原则是尊重平等当事人之间的意思自治。然而,保险法中规定了强制性规定,且不得以双方当事人意思自治为由进行排除(29)例如,中国台湾地区《保险法》第54条规定:“本法之强制规定,不得以契约变更之。但有利于被保险人者,不在此限”。。保险活动的特殊性决定了保险合同亦需要法律的特殊约束。例如,保险人在经济实力、专业技术等方面均具有优势地位,这些强势因素使得保险人对于保险合同信息的掌握多于一般的投保人。特别是保险人是保险合同格式条款的制定者,其更加熟悉格式条款中所规定的内容。对于投保人而言,投保人对保险标的风险信息的掌握要优胜于其他任何组织与个人,如实提供这些信息,是保险人决定是否接受投保以及保险费率高低的依据。因而需要建立一套规则去激励信息占有者能够真实披露信息,实现交易的效率和公平,从而消除信息不对称可能产生的消极后果。为了达到此目的,各国在规制保险合同的相关立法中均加入了相关强制性规定。例如,中国《保险法》中规定了投保人的告知义务,保险人的说明义务。保险活动还会受到“逆向选择”和“道德风险”这两个潜在的负面性因素的影响。为了预防被保险人的“道德风险”问题,中国《保险法》中规定了财产保险的损失填补原则。因此,投保人(相互保险组织成员)与相互保险组织签订的保险合同,应当以“特别法优先”为原则,优先适用《保险法》规制保险合同的相关规定,保险法中无特别规定的情况下再转而适用《合同法》的相关规定。

(三)构建以“保护相互保险成员为中心”的内部治理结构

相互保险组织的特殊所有权结构决定了作为成员的投保人与相互保险组织经理人(管理者)之间存在一定的利益冲突,这将成为相互保险组织内部治理的重点关切。特别是当相互保险组织发展规模壮大、成员人数众多之时,为了提高决策效率,董事会与经理人更多地承担组织的经营管理与决策工作,“内部人”控制问题将显得更为严重。在相互保险组织的日常经营过程中,决策与支配权通常会落入经理人手中,此种局面会对成员的利益造成损害。在相互保险组织内部治理建构方面,可以借鉴公司治理的制度模式,设立最高权力机构(成员大会)、董事会、监事会,并引入类似于独立董事地位的“专家观察员”机制发挥监督作用。当成员人数众多之时,还可以从成员中选出代表,组成成员代表大会。相互保险组织的章程中应当规定需要通过成员大会或成员代表大会进行表决的范围。在移动互联网时代,相互保险组织各个成员参与决策表达诉求的成本已大大降低,成员可以通过网络更为高效、便捷地参与决策。例如,保费追缴、盈余分配等这些相互保险中特有的且关切到成员重大切身利益的决定,应当通过成员大会进行表决。

(四)依据成员规模、特点采用分类监管模式

关于法律规定相互保险组织内部机构权责关系以及章程内容方面,笔者赞同当前监管意见中对相互保险组织进行分类监管的方式(30)《相互保险组织监管试行办法》将相互保险组织依据规模大小与经营范围之不同区分为三类,即“一般相互保险组织”、“专业性、区域性相互保险组织”、“涉农相互保险组织”。。与第二、三类相互保险组织相比,第一类相互保险组织在监管方面应当受到更多的法律规制。这是由于第一类相互保险组织主要定位为公司化的运作模式,此类相互保险组织在业务经营等方面与股份制保险公司并无明显差异,二者的主要区别在于所有制的不同(31)保监会就《相互保险组织监管试行办法》答记者问,http://circ.gov.cn/circwap/tabid/6595/infoid/3949715/frtid/6529/settingmoduleid/16653/default.aspx,最后访问时间:2019年1月19日。江朝国教授认为,相互保险组织“在业务组织、作业技术、契约招揽、保费计算以及财产运用等方面,相互保险组织与保险股份有限公司并无显然差异”,江朝国:《保险法逐条释义(第一卷)》,元照出版社2012年版,第31页。,因而其签发的保险合同应适用《保险法》中关于保险合同部分的相关内容。本文认为对于第二、三类相互保险组织,其更加凸显出人合性、封闭性色彩。此种情况下,是否需要遵守《保险法》中关于保险合同特殊规定的问题值得进一步探讨。如前文所述,《保险法》中对于保险合同的强制性规定是基于保险活动的特殊性,然而在特定区域内的特殊人群中的特定风险,相互保险组织成员之间可能彼此熟悉,了解特定风险程度,因而消除了信息不对称的问题,且一定程度上消除了道德风险、逆向选择的问题。此种情况下,《保险法》中对保险合同的强制性规定将不再有存在的基础,因而为成员之间的意思自治留下更多空间。成员之间可以基于充分协商,达成一致的协议,并适用《合同法》中一般合同的相关规定。对于相互保险组织内部机构的设立及职权、章程记载的事项,立法对于三类不同的相互保险组织也应当采取区别对待的态度。对于第一类相互保险组织应当规定更多的强制性规范,而对于第二、三类相互保险组织,可以更多采取任意性规定进行规范。

(五)建立“相互制”向“股份制”的转化机制

在讨论相互保险制度的优势之时,需要注意到相互保险制度存在的一个弊端,由于没有股东的出资、资本金补充以及无法在资本市场中募集资金的特点使得相互保险组织抵抗风险的能力要弱于股份制保险公司,且无法进行并购以及通过股权激励方式留住核心员工。因此,当相互保险组织处于需要募集大规模资金等特定发展阶段时,需要启动“去相互制(demutualized)”程序。因此,建立健全的相互制与股份制的转化机制是完善相互保险制度的重要环节。自1930年以来,美国已有超过200家人寿保险公司启动了“去相互制(demutualized)”程序,20世纪末及21世纪初,许多大型的人寿保险公司转为了股份制公司(32)这些大型寿险公司包括了 Prudential, MetLife, John Hancock, Mutual of New York, Manulife, Sun Life, Principal, and Phoenix Mutual。,并将成员在相互保险组织中的分红返还给了保单持有人,具体分红返还的方式可由成员进行选择,具体形式包括直接现金返还、获得未来股份制保险公司中的股份以及抵缴未来的保险费。相互保险转为股份制的具体模式,美国的经验大体可以分为三种(33)https://www.naic.org/capital_markets_archive/150428.htm,最后访问时间:2019年1月19日。以爱荷华州为代表的监管规定允许第三种去相互制程序,美国其他一些州则不被允许,加拿大也不允许此种方式。:第一种模式,在此过程中保单持有人将其在相互保险组织中所持有的份额转化为现金或未来股份制公司中的股权;第二种模式,外来的的股份制公司兼并既有的相互保险组织;第三种方式,相互保险组织转化为相互保险控股公司(MIHC),即该组织采用部分股份制、部分相互制。在相互保险组织转化为股份制公司的过程中,需要着重关注的是保单持有人(相互保险成员)的利益以及财务活力(financial viability)的保护问题。对于具体的转制方案,需要经过监管部门的审批,并提交成员大会审议表决通过后才可实行。

结 语

相互保险定位于经营特殊风险领域,如农业、渔业和中低收入人群风险保障方面,其在涉农保险、小额保险、特殊人群保险等领域发挥积极作用。健康有序地发展相互保险业务是对中国现有保险经营方式的差异化补充,是构建中国多层次保险市场的重要一步。健全、有效且符合本土特色的法律规制体系是相互保险制度得以健康发展的制度前提。充分的理论研究是实践的基础。关于如何建立科学细致的相互保险组织的准入与退出机制、偿付能力监管、税收政策等制度细节问题,还需要进一步扎实深入的研究。