走出言说的禁地

——教育视频图像学对课堂研究方法论边界的突破

2019-09-02李栋

李 栋

课堂作为一个充满张力的“话语场”,已然成为各类教育改革力量集结的重要场域。课堂图景作为各种教育变革力量相互角逐后的现实样态,与其说是一种表象性的教育写真,不如说是一个充满矛盾而又不断得到调整并得以多元并存的建构过程,无不蕴涵着课堂变革的文化意识、思想观念和价值立场。以往对课堂图景的研究,多囿于思维范式、研究方法和语言表述等方面的限界,桎梏于课堂研究的言说禁地,而难以关照课堂的全息图景。此时,如何寻找一个课堂研究的“阿基米德支点”,敞开并探寻每一处课堂图景背后的“潜台词”,成为一个亟待研究的课题。

继“语言转向”后的“图像转向”,作为“视觉、机器、制度、话语、身体和比喻之间复杂的互动”,(1)[美]W.J.T.米歇尔:《图像理论》,陈永国、 胡文征译,北京大学出版社2006年版,第7页。以一种后语言学和后符号学的思维范式,缝合了形象与文本之间的“间隙”,勾勒出独特的主题内容、表现手段、象征方法和叙事原则。教育视频图像学作为表征与理解教育世界的新思维和新范式,则将成为课堂研究者的“特洛伊木马”,不断刺入课堂日常生活,袭击课堂日常生活,冲击“不可言说”的课堂研究禁地,形成表征、认识和改造课堂研究的新维度。当然,教育视频图像学对课堂研究方法论边界的突围,并不是为了“屠城”,而是为了打破传统的学科边界,建立学科间的研究,以教育视频图像学的方式把握课堂的全息世界,关照课堂中人的生命成长与发展。

一、理论的奠基:教育视频图像学的本质属性

图像作为表达逻辑与思想的一种视觉符号,是人的主观意识对客观世界及其关系的把握,承担着意义解释、历史再现、价值选择和文化传承的功能。柏拉图(Plato)的“洞穴隐喻”、拉康(Jacques Lacan)的镜像理论、海德格尔(Martin Heidegger)的“世界的图像化”、福柯(Michel Foucault)的“全景敞视理论”以及德波(Guy Debord)的“景观理论”,无不奠基着图像学的哲学基础。真正的图像学则肇始于西方对艺术史的研究。20世纪初,德国艺术史学家阿比·瓦尔堡(Aby Warburg)作为现代图像学的创始人,提出了图像学(Iconology)的概念,试图将其它人文学科融入到艺术研究之中,创设一个互文性的语境,(2)吴琼:《“上帝住在细节中”——阿比·瓦尔堡图像学的思想脉络》,《文艺研究》2016年第1期,第19-31页。形成一种综合性的图像学研究。欧文·潘诺夫斯基(Erwin Panofsky)以“历史的重构”为研究旨向,提出图像志(Iconography)分析的三个层次(3)[美]E·潘诺夫斯基:《视觉艺术的含义》,傅志强译,辽宁人民出版社1987年版,第48页。,通过“阐释的循环”来重构艺术品存在的历史条件,在返回到艺术品历史情境的同时,发掘艺术品的深层内容与意义。(4)易英:《图像学的模式》,《美术研究》2003年第4期,第93-99页。贡布里希(Ernst Gombfich)为了“重建业已失去的证据”(5)李公明:《当代史研究中的图像研究方法及其史学意义》,《社会科学》2015年第11期,第159-162页。,提出“方案的重建”的观点,在图像与题材之间建立了更深层次的联系。到了20世纪90年代,美国图像理论家米歇尔提出“图像转向”(Pictorial Turn)的概念,意味着图像作为一种结构性的符码,成为一种缝合的叙事机制,(6)[美]W.J.T.米歇尔:《图像理论》,陈永国、胡文征译,北京大学出版社2006年版,第19页。给人文社会科学研究带来了巨大的思维范式的转换。

教育视频图像学作为教育学、图像学及其他学科“联姻”的产物,主要以教育场域中的视频图像为研究对象,以师生的生命实践为研究内容,将教育视频图像作为一种认知、思考与理解教育世界的思维范式,对教育行为进行诠释性的理解,从而对教育行为的过程及结果予以逻辑因果性的解释和事物相关性的诠释。根据教育视频图像呈现内容与应用形式的不同,可将其分为以下四类:一是图像证史(7)[英]彼得·伯克:《图像证史》,杨豫译,北京大学出版社2008年版。或图像即史(8)王青:《从“图像证史”到“图像即史”:谈中国神话的图像学研究》,《江海学刊》2013年第1期,第173-180页。,把图像作为可视的叙事史或研究历史的证据(9)赵国权:《图像史料:教育活动场景的别样诠释——以两汉图像为例》,《河南大学学报(社会科学版)》2016年第5期,第119-126页。,透过图像看社会的历史景观,如丁钢以“村童闹学图”为研究对象,以教育风俗的研究视角,阐述风俗画像背后的教育生活事件,实现从具体直观的教育活动中逼近教育的历史真相。(10)丁钢:《村童与塾师:一种风俗画的教育诠释》,《社会科学战线》2015年第2期,第242-248页。二是对教育场域中实录的视频图像进行理论阐释或现象分析,利用视频图像的再现性,统计分析或质性描述教育实践图景,如李政涛对视频图像时代教育研究的视频与图像转向的研究(11)李政涛:《当代教育研究的视频与图像转向——兼论视频图像时代的教育理论生产》,《华东师范大学学报(教育科学版)》2017年第5期,第1-12页。、布因克曼基于教育视频现象学对课堂中师生交互行为的分析(12)[德]布因克曼、 [德]勒德尔:《教育视频的现象学分析:课堂中的指示、注意和交互关注》,《华东师范大学学报(教育科学版)》2017年第5期,第30-43页。、肖思汉基于视频图像对学习过程的分析(13)肖思汉、 [美]德利马:《基于视频的学习过程分析:为什么?如何做?》,《华东师范大学学报(教育科学版)》2017年第5期,第55-71页。、孙丽丽借助视频图像分析技术进行课堂模仿的研究(14)孙丽丽:《基于文件阐释法的视频分析与课堂模仿研究——兼论视频分析的方法论意义》,《华东师范大学学报(教育科学版)》2017年第5期,第72-86页。、陈红燕基于视频图像阐释的复杂性对其方法论层面的研究等(15)陈红燕:《视频图像阐释中的复杂性:一种方法论的探析》,《华东师范大学学报(教育科学版)》2017年第5期,第46-54页。。三是对文学艺术作品中教育图像的研究,如丰子恺漫画中的儿童教育思想研究(16)白雪:《丰子恺漫画中的儿童教育思想研究》,聊城大学学位论文,2018年。等。四是对具有教育价值或育人功能的视频图像的研究。可以发现,通过“图像”介入教育世界的教育视频图像学,对教育事实进行了不同维度的统整与超越,包括视觉化的表征与建构、再现化的直观与感知、微观化的考据与验证、整体化的开放与综合,促使教育事实的过去与现在在这里相遇,对教育世界的生命实践形成了一种图像式的整体关照。

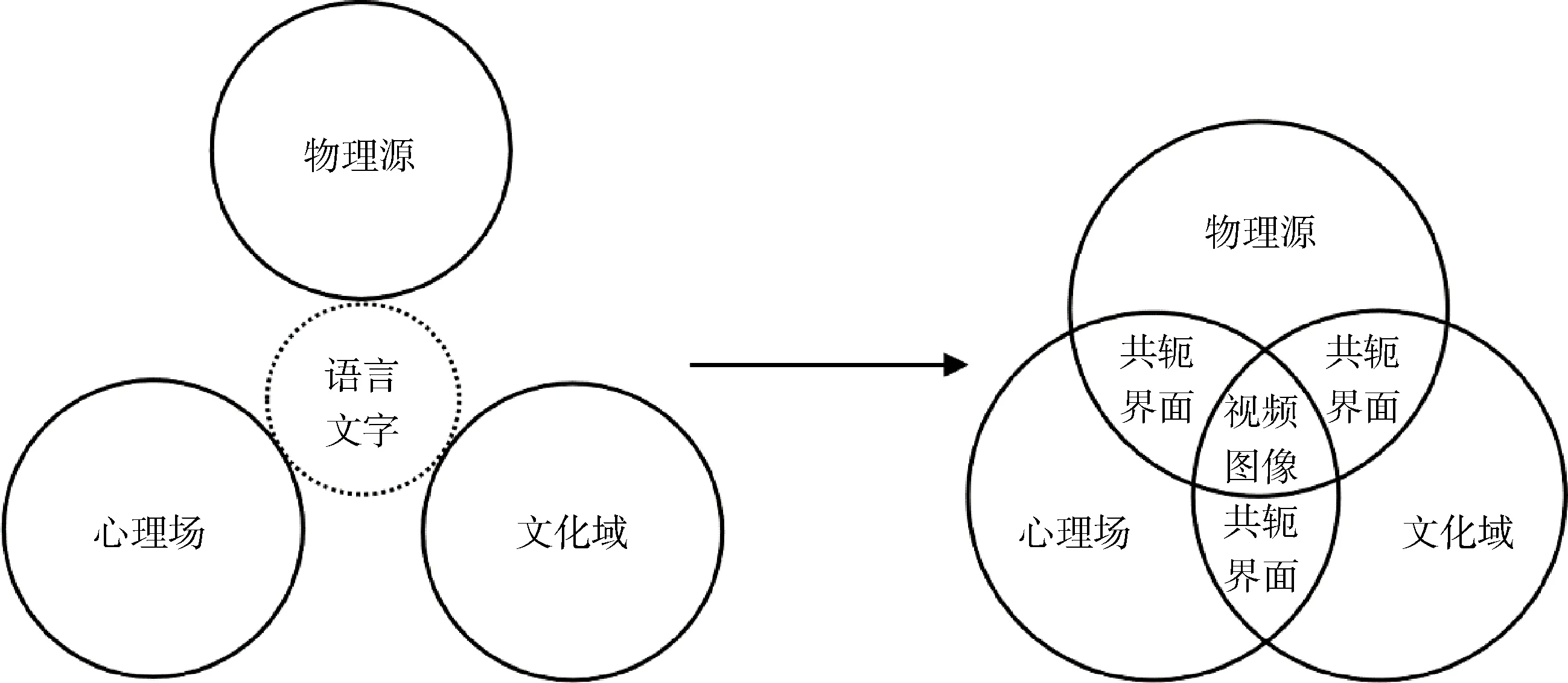

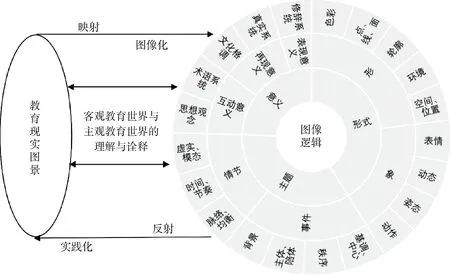

考察教育视频图像学的本质属性,还关涉到图像与语言、文本等媒介的差异问题。或者说,需要不断追问:教育视频图像学在教育知识表征、教育理论生产和教育经验表达等方面的独特价值是什么?维特根斯坦曾认为,语言的界限就是世界的界限,语言只能表达、描述与它有共同逻辑结构的事物,但难以呈现事物的“言外之意”与“弦外之音”,亦即隐藏于事物之中“不可说”的“缄默知识”。而视频图像分析作为一种直接的整体感知,则具有符号化之“图”与客观物象之“像”的双重属性,能够“迅速而清楚地从细节方面交代复杂的过程”(17)[英]彼得·伯克:《图像证史》,杨豫译,北京大学出版社2008年版,第109页。。视频图像之所以能够表达语言文字“可说”维度之外的其他维度,让“不可说”成为“可说”,是由于二者在“场域共轭程度”方面存在差异(见图1)。其中,视频图像视觉表征的基本组构(见图2)决定了“图像在本质上是复数的”(18)邹建林:《关于“心灵图像”——从人类学角度看图像的性质》,《文艺研究》2014年第4期,第144-152页。,场域共轭界面作为不同元素转换的关节点(19)韩丛耀:《图像:一种后符号学的再发现》,南京大学出版社2008年版,第72-73页。,能够通过联结空间的结构和实践的链条,将割裂的支离破碎的细枝末节凝聚成整体,进而“破除单个类型符码的完整性,在各符码的相互冲突中,追寻并挖掘细节失谐的意义”(20)段炼:《符号的救赎:从图像到事件——米柯·鲍尔符号分析的“理论世界”》,《文艺研究》2012年第8期,第123-133页。,最终实现精神世界和现实世界的具象化契合。教育视频图像学的发展则大致经历了三个不同的阶段,分别是“关于教育世界中图像的理解”“通过图像来理解教育世界”和“教育世界被构想和把握为图像”。教育视频图像学不仅具有图像学的一般特性,同时还具有其自身独特的学科属性,其目的不止于研究教育图像本身,更是将教育图像作为研究者的“田野”,通过经验空间的联结,促使研究者能够“一次次地进入图像之内,进入到历史和文化、情感和形式、精神和物质的共鸣之中,这是一种生命的体验和共鸣”(21)曹晖:《感性、理性和公共性:图像的阐释途径分析》,《社会科学辑刊》2018年第3期,第172-178页。。在这个过程中,教育视频图像作为一个充满张力的多维复合体,始终处于一种缺席与在场、事实与想象、过去与现在、静止与运动的整合状态,联结着教育世界的时间、空间、技术、符号、心理和文化等维度。研究者则能够在教育图像的“田野”中“归去来兮”,“呈现”与“言说”着“不可见”“不可说”的教育世界。

图1 语言文字与视频图像“场域共轭程度”对比图

图2 视频图像视觉表征的基本组构

课堂是教育、课程、教学变革的“汇聚地”,也是教育变革成效和教学改革质量的“检验田”。可以说,课堂是一种多音齐鸣的“复调式”存在,学校的课堂并不是一个纯粹的物理空间,而是一个社会的、政治的、历史的和文化的复合空间,凝集不同层面、不同类别的教育关系。而课堂研究的深入程度则主要依赖于三个方面:其一是对“课堂”概念内涵与外延的理解,其二是透视课堂事实的方法与能力,其三是重构课堂本真的思维与范式。对三个方面的不同理解,呈现出课堂研究的不同困境与诉求。

(一)从“宏观思辨”到“微观田野”

对“课堂”概念内涵与外延的理解,决定着研究者对课堂的认知,更决定着研究者进行课堂研究时的思维范式。其中,对“课堂”的理解主要有三种递进式的层次(22)王鉴:《课堂研究引论》,《教育研究》2003年第6期,第79-84页。:第一层次是作为物理空间的课堂,亦即将课堂理解为教学活动发生的环境场所——教室(Classroom);第二层次是作为教学活动的课堂,课堂研究也便成为课堂教学活动的研究;第三层次是作为课程与教学共同体的课堂,内含教学活动、师生关系、教学环境、社会关系等多种教育要素及其相互关系。传统的课堂研究往往以一种简单线性的思维方式来看待课堂,对课堂的理解停留在前两个层次。对课堂的描述与认识往往是在“书斋文献”之中寻找现象与规律,认为经过多重演绎的教育理论完全能够预测与指导课堂中发生的一切。研究者在“文本”或“理论”中研究课堂,导致在远离研究对象与研究情境的同时,丢失了对课堂图景的真实呈现。这是因为“用观念来想象事物,总比实际考察来的方便快捷,人们往往用观念来代替实际事物,有时甚至把自己的想象当做事物的实质”(23)[法]埃米尔·迪尔凯姆:《社会学方法的法则》,胡伟译,华夏出版社1999年版,第14页。,其实质是一种以理论“勾兑”理论的研究,(24)王鉴:《从“教学论”研究到“教学”研究》,《教育研究与实验》2003年第2期,第65-68页。是一种静坐于书斋而进行的课堂研究,甚至是一种主观臆想式的课堂研究。当然,这并不是全盘否定宏观思辨研究在课堂研究中的存在价值。宏观思辨的课堂研究因强调概念与范畴的梳理、逻辑体系的建构与完善而成为一种演绎性的课堂研究模式,需要警醒的是不能忽略一个前提性的条件,即宏观思辨应该建基于课堂的生活世界。但是,宏观思辨的课堂研究其最大的问题在于研究者“迷失在观念的世界之中”,而忽视或规避了课堂中正在发生的教育事件。

宏观思辨的课堂研究在遮蔽课堂真实图景的同时,湮没了课堂中正在发生的微观事实,致使日常的课堂生活变得“不可见”和“不可说”。比如,当研究者言说某一个课堂中的学生很沉闷,而另一个课堂中的学生很积极时,是以什么样的实践细节来理解“沉闷”和“积极”的呢?或者,如何解释两个不同的学生,虽然身处同样的课堂,进行同样的学习活动,他们的知觉、感受和意义建构却不尽相同呢?课堂既是宏观的物理空间,更是微观的人事交互。课堂研究的重点是对能够显示课程与教学关系、结构和演变过程的细节进行调查与描述,用不同课堂的微观细节和本土意义来表达研究者对课堂的理解与解释。(25)王鉴:《课堂研究概论》,人民教育出版社2007年版,第200页。因此,面对课堂研究的现实困境,由宏观思辨走向微观田野成为真正走进课堂做研究的现实诉求。因此,课堂研究不仅要反映课堂活动的“真相”,还要结合课堂活动的情境和过程,探寻课堂真实图景的内容与意义,“通过直接的参与观察和深刻地理解、体验研究独享的心声,提供有关教育或教育情境的精确而全面的描述”(26)桑国元、于开莲:《基于人种志视角的课堂观察理论与实践》,《中国教育学刊》2007年第5期,第48-51页。,以求真实、自然地认识、解释课堂文化共同体中主体的行为方式、实践意义、价值观念和交往模式等。这就需要研究者走一条“事实积累—方法分析—意义解释”(27)王鉴、 王俊:《课堂生活及其变革研究》,《课程·教材·教法》2013年第4期,第26-32页。的“田野”之路,按照“课堂观察—课堂写真—课堂分析”的研究模式,不断地从“在这里”(being here)、“到那里”(being there)和“回到这里”(coming home)(28)王鉴:《课堂研究概论》,人民教育出版社2007年版,第9-11页。的循环往复中呈现课堂的本真面貌,将“课堂教学”作为一个整体的师生交互作用与多种元素共同参与的动态过程进行研究。

(二)从“单调独白”到“复调叙事”

课堂是一个满载文化和社会意义的场域,不同类型、不同层次和不同方面的“声音”以各自独特的言说方式汇聚于“课堂”之中,使得课堂成为一个维系多重社会关系而充满张力的“话语场”。从宏观层面来看,自20世纪90年代以来,新一轮的基础教育课程改革、“新基础教育”、“新教育”等课堂改革理念不断涌入中小学课堂,形成了各具特色的课堂图景。在中观层面,以学校为单位的制度力量、行政力量和管理力量以显性或隐性的形式辐射到课堂之中,形成课堂的地方性氛围。在微观层面,课堂作为“教—学”的“关系空间”,师生与生生之间更是在课堂之中呈现出不同的“生命图景”“权力图景”和“实践图景”。课堂俨然成为“一个资源与空间的博弈场”(29)王鉴:《我国课堂教学研究的理论及其发展共势》,《中国教育科学》2013年第4期,第117-147页。,而对于课堂研究来说,平静的课堂背后,暗流涌动,关系复杂。传统的课堂研究以近代型知识生产的模式,仅仅研究课堂中的各种要素,而不研究整体的课堂,其实质是一种对课堂的“解构式”研究,缺乏“重构式”的研究。(30)王鉴:《课堂研究引论》,《教育研究》2003年第6期,第79-84页。这就导致课堂研究者只关注于课堂中的某一个元素或某一个点,对教育行为的发生、发展和变化不做追踪,更是忽视当事人对教育行动的意义解释,在遮蔽课堂图景的实践性、动态性、整体性和意义解释性的同时,沦落为一种单调的理论独白,不仅难以得到教育实践者的认同,更是难以发挥对课堂教学实践的指导作用。单调独白式的课堂研究以原子化、点状式的思维来认知具有意识和情境意义的课堂行为,不仅忽视了行为背后的意义,而且看不到行为之间、行为和情境之间有意义的关联。

课堂图景是多种力量、多维话语和多元主体之间相互角逐、彼此较量和共同作用的结果。单调独白式的课堂研究囿于研究视角、研究主体和研究方法的局限,难以言说与呈现课堂的完整图景。因此,课堂研究亟需转向一种“复调叙事”的研究模式。由“单调独白”课堂研究向“复调叙事”课堂研究的转变,主要基于以下几个原因:其一,课堂话语的丰富性促使研究者不仅要对“课堂观察”进行再呈现,而且还需要对形成课堂图景的多种话语力量进行“叙事”;其二,课堂研究需要超越一时一地、当时当地的课堂情境,比较性地理解不同历史与文化中相似的课堂情境;(31)肖思汉:《听说:探索课堂互动的研究谱系》,华东师范大学出版社2017年版,第97页。其三,研究者之间的复调叙事,主要包括一线教师、教研员和教学研究工作者,由于这三个群体对课堂研究旨向、研究思路、研究方法和研究模式的不同,对课堂图景的认知与呈现也存在着差异,需要研究者之间通过“复调叙事”来完成课堂研究的“三角互证”,凝聚多元主体、多元立场、多元声音和多元图景。比如在课堂研究过程中,教学研究工作者需要通过对话一线教师,实现从“局外人”向“局内人”的转变,进而理解当地课堂教学的本土术语,从当地人的教育观、文化背景和生活实际等角度考虑课堂问题。可见,面对丰富多彩的课堂生活,复调叙事研究模式可以采用多线并存的课堂叙事策略,其本身既是一种呈现课堂图景的策略,又是一种方法论的自觉,更是课堂研究困境引发的现实诉求。基于课堂研究的复杂性和不确定性,“复调叙事”的课堂研究通过不同研究主体、研究视角和研究模式的联姻、结盟和综合融通,(32)李政涛:《教育经验的写作方式:探寻一种复调式的教育写作》,《北京大学教育评论》2013年第3期,第149-159页。促使拥有独立个性的不同主体之间始终处于“既不相融合也不相分割而共同建构真理的一种状态”,(33)葛孝亿:《论教育叙事的复调写作:基于巴赫金文论的视角》,《教育学术月刊》2015年第8期,第20-25页。最终对课堂研究达成一种互证、互识、互动、互补的共存共生境界。

(三)从“时空割裂”到“时空整合”

课堂的每一个瞬间都呈现着主体在不同时间、不同空间中的教育经验,嵌入在文本、言说和各种课堂实践行动之中,体现着课堂中独有的文化氛围、思想观念和价值立场。而课堂教学图景的呈现具有多元性(多种任务与事件在课堂中发生)、同时性(课堂中的多个事物同时进行)、即时性(课堂中的事情转瞬即逝)、难以预测性(课堂中的事情有时不会按照师生的预设发生)和历时性(当下课堂事件的发生可能是之前诸种因素的结果)。(34)王鉴:《课堂研究引论》,《教育研究》2003年第6期,第79-84页。这就为课堂研究带来时间和空间两个层面的挑战。传统的课堂研究,由于将课堂中的教师、学生、教学内容、教学方法等要素作为研究的重点,把一个具有时空维度的课堂分解为若干变量或元素,逐个对变量或元素进行研究,而忽视课堂作为一个动态情境场域的时空延展性,对课堂的研究往往停留在研究者观察课堂的当下时空,以时空割裂的模式来研究动态复杂的课堂,并不能准确地反映教学活动的实际,忽略了对教学活动中外显与内隐、过程与情景的内涵进行微观的深描来理解课堂,(35)赵明仁:《课堂研究的理论反思:范式的视角》,《教育研究》2013年第11期,第96-99页。致使课堂研究失去了在时空维度的分析。

时空割裂的课堂研究遮蔽了影响课堂图景的大量历史事实和共时空的诸多因素,难以重构课堂的时空维度。一方面,将课堂视为田野的微观研究,需要跨越时间和空间的事实对话,以此验证对课堂事实理解与诠释的准确度。另一方面,一线教师、教研员和教学研究工作者面对复杂的课堂研究问题,需要通过记录课堂时间与空间的具体细节来理解日常课堂生活。比如,许多教师不能明确意识到自己在课堂教学中与学生互动接触的次数,难以意识到自身的课堂教学行为(含语言行为和非语言行为)在不同时间与空间中的呈现图景,需要以一种时空整合的课堂研究模式来捕捉自己实际的课堂教学情境。因此,在时间维度上,时空整合的课堂研究需要将课堂的过去与现在在这里相遇,共同呈现在研究者的面前,以纵向的时间线索来梳理当下课堂图景的发展脉络。在空间维度上,时空整合的课堂研究需要将同一时间不同空间的课堂情境以及不同时间不同空间的课堂实践进行横向的比较分析,融通完整的课堂生活图景,在多维度解构课堂运作机制的同时,重建课堂的真实情境。

三、从“图像志”到“图像学”:课堂研究方法论边界的突围

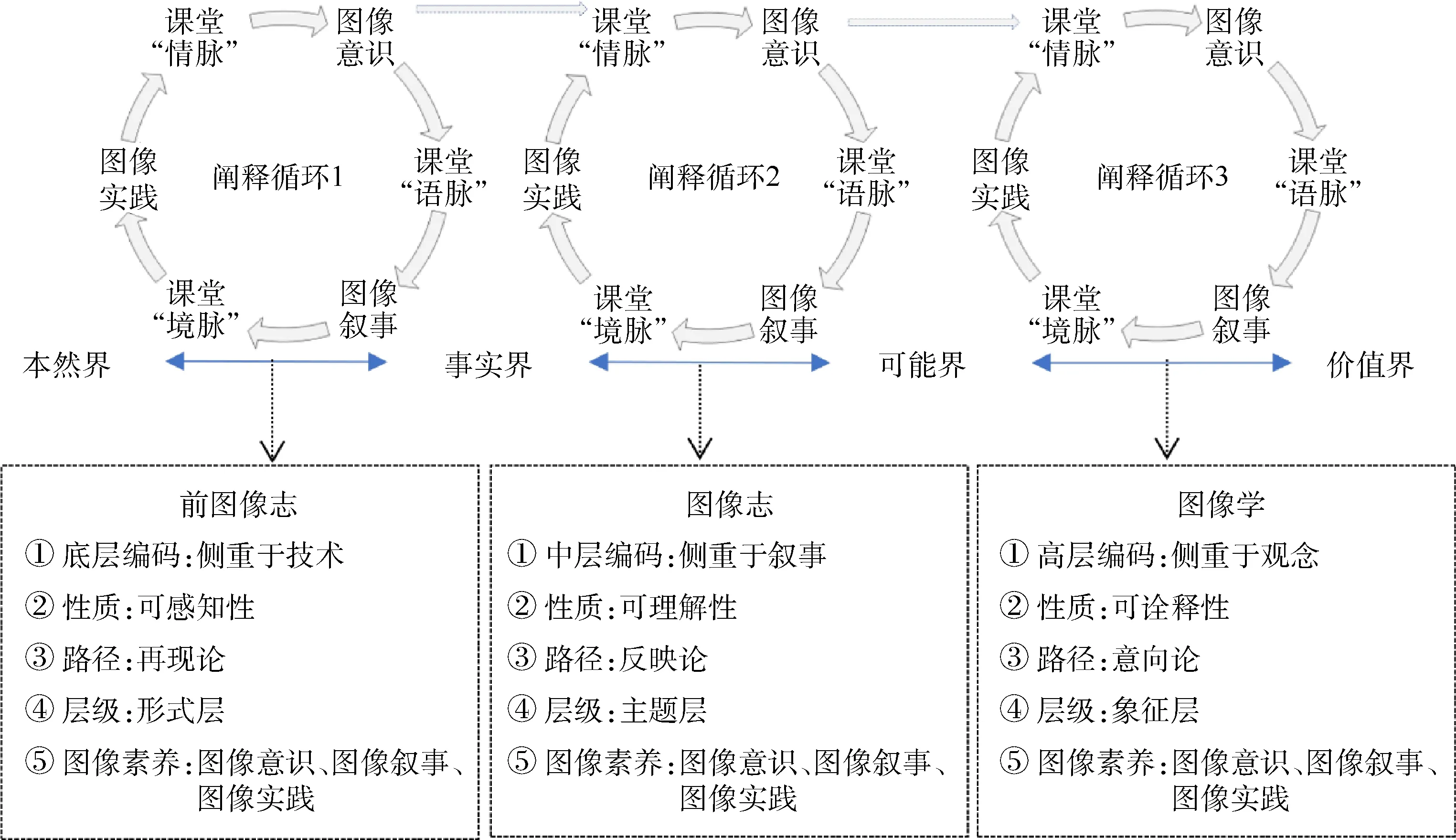

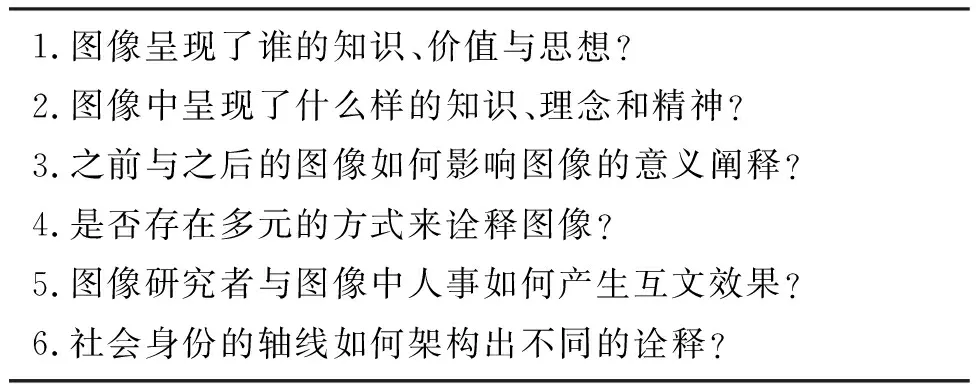

从宏观思辨到微观田野,从单调独白到复调叙事,从时空割裂到时空整合,课堂研究的现实困境与诉求亟需一种“跨学科”“全息性”和“统整式”的研究范式,祛除遮蔽以透视课堂的本真面貌。教育视频图像学作为一个“破碎”而“整合”的概念,缝合了形象与文本、图像与语言之间的裂隙,实现了能指与所指的统一,即自我、他者、对象三元的统一。而形象与文本、语言与图像之间互为他者,共同构成了事物的本质属性。教育视频图像学对事物本真的“表征”与“建构”机制(见图3),能够破解课堂研究的现实困境,满足课堂研究的现实诉求。

图3 教育视频图像学对课堂的阐释(“表征”与“建构”)机制

(一)“前图像志”阶段:从“不可见”到“可见”的课堂研究

教育视频图像学具有图像的再现(结构、方位、场景、概念等)、交互(主客体、主体间等)、构成(视觉、听觉、触觉等)的功能。图像本身的在场感与逼真性,摆脱了传统语言文字的窠臼而诉诸于新鲜、直接和形象的视觉感官体验,(36)孙与平:《海德格尔预言下的“图像时代”:散谈西方当代艺术的图像形式》,《美术》2015年第5期,第129-133页。能够把推理的、思辨的对象以图像或表象的形式直接呈现在意识中,形成对课堂图景的瞬间把握和整体生成,(37)段钢:《图像的直观认识特征与美学意义》,《河北学刊》2006年第3期,第30-35页。使研究者更加生动地“想象”与“分析”课堂图景的过去、现在与未来,适切于微观田野的课堂研究诉求。

图像志(Iconography)类似于人种志(Ethnography)对人类种族的描述和分类,暗示着一种纯描述性的资料统计式的方法。课堂研究的“前图像志”阶段是在分析课堂中图像内容之前对整个课堂图像的描述,以及对其中所表现元素及其基本意义和关系的确定。具体而言,主要是对课堂中的具象事物进行精确地列举与描述,其实质是从视觉形式上辨识课堂图像的主题,呈现课堂中的“符号—行为”事实,是一种准备性、描述性和浅层次的课堂研究。

研究者作为“参与者的观察”或“观察的参与者”而身处课堂“田野”,去体验、认知和研究特定课堂环境中的人物、关系与事件,从而形成独特的“他者文化”。因为只有了解“他者文化”,研究者才能结合“本位视角”与“他位视角”的同一与差异,知晓要拍摄什么、表现什么以及通过图像记录什么样的文化意义。在这个过程中,研究者通过对课堂“田野”中物理环境、人文景观、课堂生活、人物活动等的拍摄,视觉化地记录“他者文化”,并以图像符号来呈现课堂田野工作的成果。(38)徐红梅:《图像:人类学田野工作记录方式的视觉化倾向》,《世界民族》2010年第4期,第46-48页。值得注意的是,研究者需要循环回溯此阶段的图像生产问题(见表1)。(39)韩丛耀:《图像:一种后符号学的再发现》,南京大学出版社2008年版,第80-85页。“前图像志”阶段的课堂描述又包含课堂图像的事实部分和课堂图像的表现部分。其中,事实部分是课堂图像的能指部分(人物、空间、时间、位置、环境、色彩、明暗等),即课堂图像描绘的是什么,研究者对它的感知就是认读图像。表现部分则包括人物的音容笑貌、形体动作、行为过程、周围环境、氛围基调以及其他相关因素。特别是对图像中人物的言语和非言语行为做好时间标记,区分不同课堂行为结构的转换边界。研究者可以“从画面或声音的结构性变化来定位参与结构的转换”,对课堂图像的所有言语和非言语行为进行详细的记录,如说话的方式、何时停顿、声调的起伏、眼神的移动、头部的转动、身体的姿势和表情的变化等,以保证视听信息的完整、行为过程的完整、人物在场的完整和关联域信息的完整。

表1 “前图像志”阶段课堂图像描述的反思问题

(二)“图像志”阶段:从“可见”到“可知”的课堂研究

图像作为独立的编码系统,是“图”与“像”的缝合,(40)李倍雷:《视觉文化:图与图像》,《艺术百家》2013年第4期,第119-122页。而不是偶然的符号集合,其本身具有母题、主题、结构以及与之关联的符号逻辑系统,可阐释与叙事包含了事物的深层意义(象征、隐喻等)。教育视频图像学不仅仅是把课堂图像本身作为一个主题或意义有待破译的所指库,而且关照教育意义或价值在课堂图像中的传递与变形。如果说,前者是将图像作为课堂史的研究资料,那么,后者则是对课堂图像做“形象—观念”的分析,即从课堂图像对其描述对象的表现来看该对象的课堂形象以及行为观念,适切于宏观与微观相结合的课堂叙事研究诉求。

此外,图像具有时空整合的双重内涵特性,是现实对象的历史浓缩与沉淀。这是因为,图像对过往时空的他者复原,使得历史记忆突破了时空的限制,虽然历史对象与现在对象被时空张力所撕裂,但是图像对象能够缝合二者之间的裂隙。可见,教育视频图像学能够摆脱传统课堂研究的“时空魔咒”,通过卷入“人格化的事件”和“情节化的符号链”,(41)胡易容:《论图像叙述:泛媒介化与叙述理论扩容》,《四川大学学报(哲学社会科学版)》2013年第5期,第83-89页。实现课堂图景中空间的时间化和时间的空间化,将不同时空、不同文化场域中的课堂实践纳入图像系统,在时间与空间的异质并存中对课堂图景做考古式关照,消弭种种学科边界,“突破”与“扩展”课堂研究的“方法论边界”,延展课堂研究的基本问题域,适切于时空整合的课堂研究诉求。

“图像志”阶段的课堂研究主要是基于“前图像志”阶段的感知描绘,对课堂图像的主题进行理性地分析。其实质是通过寻找课堂视觉结构与课堂观念范畴之间的对应性,明确课堂中人与人、人与物之间的相互关系,以此呈现课堂中的“人物—事件”事实。值得注意的是,研究者需要通过反思此阶段的课堂图像生产问题(见表2)(42)韩丛耀:《图像:一种后符号学的再发现》,南京大学出版社2008年版,第80-85页。,对课堂事实的分析进行反哺。如果说“前图像志”阶段中课堂图像表象结构的描述对研究者提出了“深描”课堂的要求,那么,“图像志”阶段则对研究者通过表象对对象进行认知和阐释的能力提出了要求。在这个过程中,研究者需要清晰课堂图像中的“套式”,亦即在课堂图像内容中被学校或社会所约定俗成的一些表达模式,或者说是从实际的课堂话语中抽象出来的一套社会化的符号结构模式。课堂图像中的“套式”作为课堂事实的存在证据或自然理据,凝结着特定的历史文化信息和集体观念,是某种集体意识的直接在场和存在形式。(43)孟华:《图像证据的符号学分析》,《江苏行政学院学报》2010年第6期,第34-39页。

表2 “图像志”阶段课堂图像分析的反思问题

(三)“图像学”阶段:从“可知”到“可信”的课堂研究

教育视频图像学通过多元主体知识的卷入、综合的直观和理性的分析,在纵向上建构的是图像的文本学链条,在横向上建构的是图像共时态的互文语境,(44)吴琼:《“上帝住在细节中”:阿比·瓦尔堡图像学的思想脉络》,《文艺研究》2016年第1期,第19-30页。关照了课堂结构的整合性、课堂解释的情境性和课堂事实的互文性,进而形成一个完整的阐释链,促使研究者的无意识心理得到唤醒,把大量丰富的“意会知识”向“言传知识”转化,(45)段钢:《图像的直观认识特征与美学意义》,《河北学刊》2006年第3期,第30-35页。最终使“不可见”“不可知”“不可说”的课堂图景成为“可见”“可知”与“可说”的课堂世界。

在潘诺夫斯基看来,图像学关照图像的内在含义与内容,“能够反映一个民族、一个时代、一个阶级、一种宗教或哲学信仰之基本态度的根本原则”(46)杨向荣:《图像转向》,《外国文学》2015年第5期,第110-118页。。“图像学”阶段的课堂研究立足于图像,而超越图像,不孤立地使用图像志,而是把它与其他学科相结合,共同解释视频图像中的难解之处,理性分析课堂视频图像的深层意义和象征价值,呈现课堂图景中的“内容—意义”事实。“每一个文化都有自己的形象思维方式和独特的视觉语汇,只有相对广泛和比较完整地把握某一特定形象所属的象征系列,并且尽可能复原或重构其‘原始状态’,将实物图像还原到具体的情境中,才有可能接近其真实含义。”(47)林科吉:《图像:历史记忆与文化表征——论图像作为第四重证据的效用》,《求索》2009年第9期,第209-211页。课堂图像学阐释,指向一种内在意义的独创性关联,也就是要通过课堂图像去发现形成这种课堂图景的思想观念、教学精神的根源,及其主体间的心理特征,探索课堂图像的深层意义世界,完成从课堂图像研究到课堂图像学阐释的转换。

课堂图像的真正细节是“承载了文化情感结构、具有文化情感表现力的对象”(48)吴琼:《“上帝住在细节中”:阿比·瓦尔堡图像学的思想脉络》,《文艺研究》2016年第1期,第19-30页。。细节固然在图像之中,可细节的价值却在图像之外。图像的意义空间并非自足的、封闭的和有限的,而是多向度的、开放的、甚至无限的。为了跳出分析者的他者视角,探寻课堂当事人对课堂实践的本土理解和意义建构,研究者可以邀请课堂图像中出现的当事人一起分析图像的每一个序列,询问并讨论当事人的感受和想法。在这个过程中,研究者需要不断反思此阶段的图像生产问题(见表3)。(49)韩丛耀:《图像:一种后符号学的再发现》,南京大学出版社2008年版,第80-85页。课堂图像在“图像学”阶段成为通向课堂文化深处的中介,而“图像的象征性更是由一些具有文化性代码并对我们的解读起支配性作用的参数搭建而成的”(50)韩丛耀:《图像符号的特性及其意义解构》,《江海学刊》2011年第5期,第208-214页。。因此,在“图像学”分析阶段,图像与课堂文化是通过隐秘的精神象征联系在一起的,对课堂图景的阐释不是仅仅在原意、视觉表征和心理反应等任何的单一向度上展开,而是各个方面的互补、综合和深化。(51)罗小华:《潘诺夫斯基图像学研究》,中国社会科学出版社2016年版,第106页。

表3 “图像学”阶段课堂图像综合分析的反思问题

四、走出言说的禁地:未来课堂研究的图像素养

教育视频图像学对课堂研究方法论边界的突破,不仅是课堂研究方法的融通整合,而且是对课堂文化形态的认知转变,更是意味着课堂研究思维范式的一种转换。教育视频图像学是一种具有解释性功能的图像志,是对教育图像“逻各斯”的研究,既是一门“教育图像说了什么”的研究,也是一门“该对教育图像说什么”的研究,更是一门“教育图像为什么这么说”的研究。如果说教育视频图像志侧重于分析与呈现,那么教育视频图像学则侧重于综合与诠释。要走出传统课堂研究的言说禁地,需要研究者具有研究未来课堂的图像素养,或称“观看之道”,是研究者通过观看(借助图像语义挖掘、图像视觉表征、图像行为理论等)所发展起来的综合视觉分析能力。具备图像素养的研究者,能够自觉辨别、理解周围教育环境中的天然事物和人为的行为符号,以探寻不可见、不可言说的深层次根源。这种未来课堂研究的图像素养则至少包括图像意识、图像素养和图像实践等不同方面。

(一)课堂图像意识

课堂图像意识作为一种直观行为,是“把课堂理解为图像”的意识,是一种动态整合课堂并获得关于课堂认知的过程,更是对课堂表象的更直接、更充盈的呈现。海德格尔曾将世界看作为图像,在他看来“世界图像并非意指一幅关于世界的图像,而是指世界被把握为图像了”(52)[德]马丁·海德格尔:《林中路》,孙周兴译,上海译文出版社2008年版,第78页。。拥有课堂图像意识的研究者,不再仅仅把图像理解为一种技术媒介,而是课堂世界存在的一种方式。这是因为,“图像意识”既来源于鲜活具体的实在世界,又表征着明确稳定的概念范畴,是沟通两者的关键环节,促使作为把握主体的研究者与作为被把握主体的师生共处图像的张力之中。图像可以进入人的意识系统,并且表现为自我意识的程度和理解的力量。(53)[德]克里斯托夫·武尔夫:《教育人类学》,张志坤译,教育科学出版社2009年版,第129页。在研究者形成课堂图像意识过程中,“理智把原先在外部时空中的东西(感觉内容)放到主体的内部时空中去,把直观中的东西变为内心的意象,从而摆脱了原先的直观性、个别性而被纳入到了自我的普遍性之中”(54)肖伟胜:《视觉文化与意识图像研究》,北京大学出版社2011年版,第22页。。研究者的课堂图像意识主要关照三个方面:其一是课堂图像事物,亦即研究者通过感觉、知觉和表象对课堂图景进行感性直观,形成对课堂图像的初步感知;其二是课堂图像客体,亦即研究者通过感知性的想象,对感性进行规范、组织和构造而形成的一种“精神图像”,其本质是对“图像事物”各种元素的统摄,涉及先验与经验、感性与理性的汇合转换;其三是课堂图像主题,亦即通过梳理课堂图像形成的来龙去脉,把握课堂“精神图像”的形成机制。以上三个过程,构成了一个完整的课堂图像意识的意向性系统。可见,课堂图像意识不同于实际的课堂知觉,也不同于纯粹的课堂想象,而是集感知、想象和理解为一体的综合过程。

(二)课堂图像叙事

每一个课堂都有其独特的视觉词汇和思维方式,只有广泛且完整地把握某一特定的课堂形象所属的教育象征系列,在还原与重构其“原始状态”的同时,将视频图像还原到具体的课堂情境中,才有可能接近其真实的课堂含义。课堂图像叙事作为课堂意识形态感性化、具象化的叙事体现,是课堂历史记忆的当下重构,既是课堂历史记忆的时间延续,也是课堂意识形态的时空转化,将促使课堂研究始终处于过去与现在的“辩证”之中。课堂叙事指向课堂的“在场呈现”,将视觉文本之内的课堂图像符号引向课堂外部事件,使课堂图像符号转化为课堂事件符号,以此重新阐释课堂图像,旨在“回到课堂图像本身”(课堂行动过程、课堂反应过程、课堂言语过程和课堂心理过程),进而把课堂图像重新纳入到历史的时空进程之中,以恢复或重建课堂图像的语脉、境脉和情脉。在课堂图像叙事的过程中,研究者从感性经验过渡到理性,然后进入公共性,将课堂图像作为“一种文化条件下的集体想象”与“处于图像中个体的历史本身”的合并、重叠和相互转化,(55)[德]克里斯托夫·武尔夫:《教育人类学》,张志坤译,教育科学出版社2009年版,第129页。其实质是对图像中人与人、人与生命、人与实践之间关系的阐释,是人类共通性认知的逻辑呈现。课堂图像叙事作为课堂研究者经验中的“叙事性”建构,是理性、感性、判断力、审美趣味等多种因素共同聚合的课堂经验表达和教学理论生产过程,是一种“缝合”的叙事机制,其“最终不是要把我们带回一个埋藏在诸多土层之下的‘原址’。而是让我们在这些土层的错位、断裂关系的考掘过程中(考掘过程本事作为一种中介),看到无法被命名的图像的事件真理”(56)赵文:《症状阅读、事件与图像学:略谈乔治·迪迪-于贝尔曼的“图像知识”》,《文艺理论研究》2016年第6期,第64-72页。。可见,在课堂图像叙事的过程中,研究者不是置于课堂图像之外,而是需要进入课堂的“生命实践”范畴,在课堂细节的经验中寻找秩序、意义、目的,将它们“情节化”地构筑成一个具有内在意义的整体,以保证课堂结构的整合性、事实解释的情境性和叙事文本的互文性。

(三)课堂图像实践

如果仅仅把教育视频图像学的方法理解成对课堂图像的破译技巧,限制在“图像志”的阶段是一种对教育视频图像学的狭隘化理解。教育视频图像学的最终任务是作为一种图像实践的产物,表达教育场域中的人所凝结的教育理念,为教育场域中“人的存在”寻找证据。在这个过程中,课堂研究者需要把握两种关系:其一是需要再现图像中人与人、人与物、物与物之间的关系;其二是需要构建观看者与图像中的世界的特定关系和互动意义。支撑图像实践的基础是图像思维,图像思维具有创造性,能够有效利用感知觉、经验和意会知识,结合感性思维,经过逻辑推理和科学论证形成具有创新意义的思维模式。一方面,课堂图像实践能够引导研究者去破译图像所隐含的一个课堂场域中主体间普遍共享的实践规则、文化密码和生命图景;另一方面,课堂图像实践在文化、技术和艺术等方面对研究者提出了要求,需要研究者不断完成课堂图景的“循环阐释”。课堂图像实践中“阐释的循环”则需要研究者将“实践经验、教学理论、综合直观”三种知识作为依据,考究“课堂具体对象和实践、课堂主题内容和课堂思想理念”三重意义,通过“主客视角、复调叙事、多元互证”来进行矫正,以此把握主体阐释与课堂事实之间的张力。最后,课堂图像实践需要研究者以参与者的姿态涵泳于课堂的生命之流,积极而充分地调动身体的各种感知功能,“通过细节的症状(断裂、疏漏、重复、变异)抵达人类与其生命情感姿态的关系”(57)赵文:《症状阅读、事件与图像学:略谈乔治·迪迪-于贝尔曼的“图像知识”》,《文艺理论研究》2016年第6期,第64-72页。,朝着课堂事物的内在生命真实运动,与课堂事物的内在生命进行对话与融合,解释课堂生命实践的冲动与绵延的奥秘,最终澄明那些不可言说的事物,融通汇合精神境遇与生存境遇,走出课堂研究的“言说禁地”,进入到课堂研究的澄明之境。