积极心理干预对大学生心理和谐、抗逆力、总体幸福感及抑郁的影响

2019-09-02吴九君

吴九君

一、问题提出

党的十九大报告明确提出,要加强社会心理服务体系建设,培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态。高校更应加强大学生心理健康教育建设,然而,大学心理普查显示大学生心理健康水平并不乐观,大学生心理问题的检出率达20%左右。(1)霍珍珍、刘春雷:《大学生抑郁现状及其影响因素分析》,《校园心理》2017年第5期,第345-347页。 周晓琴等:《在校学生心理健康状况调查》,《中国临床心理学杂志》2013年第6期,第1026-1028页。研究表明,当代大学生正遭遇抑郁症的困扰,联合国卫生组织研究预测到2020年抑郁症将成为全世界导致死亡和残疾因素的第二位原因。(2)王卫:《青少年抑郁的预防: 青少年应变力辅导计划简介》,《心理科学》2000年第4期,第506-507页。抑郁也是导致大学生学业成绩差、休学、退学的主要原因之一。

大学生心理健康水平体现在大学生的心理和谐水平上。心理和谐包括个体对内与自己的和谐相处和对外与他人的和谐相处以及与各种环境和事情的和谐相处。心理和谐是指个体对内能悦纳自己,平衡知情意的失调,化解内心冲突;对外能悦纳他人,适应社会,调整困难与挫折引起的情绪与行为反应,化解人与人之间以及人与事之间的矛盾与冲突,从而达到一种愉悦的心灵状态。(3)吴九君、郑日昌:《大学生心理和谐量表的编制》,《中国健康心理学杂志》2011年第 5期,第622-624页。心理和谐包括自我和谐、人际和谐、人与事和谐三个维度。(4)吴九君:《元认知团体辅导对大学生心理和谐水平的干预效果》,《中国健康心理学杂志》2014年第7期,第1045-1048页。有研究表明,人际关系和谐影响个体的幸福感。(5)段洋、陆柯雯、任孝鹏:《自我与幸福感:关系和谐、自尊的中介作用》,《中国临床心理学杂志》2013年第2期,第317-320页。

大学生要提高心理健康水平就必须学会与各种逆境和平相处,正确面对和解决各种逆境,也就是要提高抗逆力水平。最早研究抗逆力的是诺曼·加梅齐(Norman Garmezv)(6)[美]黛安娜·库图:《有一种力量叫复原力》,《商业评论》2003年第7期。,他发现有许多孩子虽然生活在患有精神分裂症的父母身边却并没有患精神疾病,他得出结论认为这些孩子身上具有某种特质,即抗逆力,抗逆力在心理健康方面所起的作用比人们想象得大。Anthony的研究发现,一些父母精神异常家庭里的儿童,尽管长期处于严重的家庭、社会、心理的逆境中,却依然发展出健康的情绪和高度的能力,他将这些儿童称为“适应良好的儿童”(7)Anthony,E.J.The syndrome of the psychologically invunerable child.In E.J.Anthony and C.Koupemic(Eds.).The child in his family:Children at psychiatric risk.New York:Wiley.1974.。后来的研究者认为,是某些变量调节了个体高危环境和预期的适应不良之间的关系,并从身处逆境却适应良好的个体身上寻找保护因子或抗压力,并将这些变量、保护因子、抗压力统称为“抗逆力”。抗逆力(resilience)是指个体克服逆境时的应对能力,是个体实现有目的活动受到阻碍时所表现出来的情绪状态和行为表现。(8)Luthar S.S.,Cicchetti D.,Becker B.The construct of resilience:A critical evaluation and guidelines for future work.Child Devolopment,2000,7(3).不同的学者对“resilience”的理解不一样,翻译的名称也不一样,香港学者翻译为“抗逆力”,台湾学者翻译为“复原力”,大陆学者翻译为“心理弹性”“韧性”。“resilience”本意是弹性、弹力的意思,是指物体在伸展、收缩或弯曲后能恢复至原位置或原状的性能,运用到心理学是指一个人在处于失败、困境、挫折等逆境时的心理调适能力和适应能力,也就是一个人在遭受挫折后能忍受和摆脱挫折的打击,在逆境中保持健康、正常心理和行为的能力。研究表明抗逆力训练对大学生的心理健康水平起到一定的提升作用,(9)杨艳:《心理弹性训练对高校贫困生心理健康的影响》,《中国学校卫生》2015年第2期,第295-297页。而现实中大学生的抗逆力却不容乐观。(10)杨玉相、蔡大武:《大学生抗逆力的研究与思考——以贺州学院为例》,《鸡西大学学报》2015年第1期,第1-4页。

传统的高校大学生心理健康教育重心放在有心理问题的学生身上,采用针对心理问题的“头痛医头,脚痛医脚”的心理教育模式,忽略了大学生自身积极力量的挖掘和积极心理素质的培养,不能从根本上解决大学生心理问题。实际上,大学生心理问题的消除,不仅是由于消极因素的减少,更是因为大学生自身积极因素的增多,解决自身心理问题的能力增强。

积极心理干预是旨在培养积极情感、积极行为或积极认知的干预方法。(11)Sin, N. L., & Lyubomirsky, S.. Enhancing well-being and alleviating depressive symptoms with positive psychology interventions: A practice-friendly meta-analysis. Journal of Clinical Psychology, 2009,65(5):467-487.积极心理学研究表明,积极心理干预可以有效减轻大学生抑郁症状。(12)Martin E P,Tayyab R,Acacia C P. Positive psychotherapy. American Psychologist. 2006,(11): 776-788.研究发现,在面对逆境时,个体积极心理品质和认知灵活性有助于个体在逆境中获得成长。(13)Rivers,C..Role of cognitive shift in resilient adaptation to difficult events. Unpublished master’s thesis,Arizona State University, 2014.积极心理学创始人塞里格曼教授的研究表明,感恩拜访对幸福感的增强和抑郁的减少的干预效果可持续一个月,三件好事练习和使用优势积极心理品质带来的积极改变的干预效果可持续六个月。(14)Seligman, M. E. P., Steen, T. A., Park, N., & Peterson, C. Positive psychology progress: Empirical validation of interventions. American Psychologist, 2005,60:410-421.三件好事练习、感恩拜访(15)Emmons R A,McCullough, M E.Counting blessings versus burdens: An experimental investigation of gratitude and subjective well-being in daily life. Journal of Personality and Social Psychology, 2003,84(2):377-389.、使用优势积极心理品质(16)Suldo,S.M.,Hearon,B.V.,Bander,B.,Mccullough,M.,Garofano,J.,Roth,R.A.,& Tan,S.Y.Increasing elementary school students’subjective well-being through a classwide positive psy-chology intervention: Results of a pilot study. Contemporary School Psychology, 2015,19(4),300-311.等积极心理干预均能增加幸福感,降低抑郁。积极心理干预具有预后效果好、持续时间长、无副作用的优点,能够全面提高大学生心理健康水平,有助于从根本上减轻或消除大学生抑郁问题。(17)王健等:《积极心理干预对抑郁症状大学生情绪及主观幸福感的影响》,《中国特殊教育》2016年第11期,第44-50页。因此,旨在培养大学生积极心理品质和积极力量的积极心理干预,应该成为当前高校大学生心理健康教育的重点。

尽管有证据表明积极心理干预的有效性,但相对而言,这一领域的大量研究都是基于学生的小样本和样本高度的特异性,比如家庭暴力的受害者和创伤性脑损伤的受害者。上述关于积极心理干预研究多数是以国外大学生为样本,对国内大学生的影响还需进一步的实证研究。此外,许多研究只比较一个或有限几个积极心理干预措施,研究结果的复制或扩展研究仍然很少。尽管上述研究积极心理干预效果是有效的,但不能确定在其他文化背景下,这种积极心理干预效果是否能够被复制。

本研究假定,多种积极心理干预技术一起实施会增加干预的效果。本研究尝试对被试进行多种积极心理干预,了解多种积极心理干预方式对大学生心理健康不同方面的效果差异,尤其是对具有中国特色的大学生心理和谐的影响和对大学生抗逆力的影响。

二、研究方法

(一)对象

采用整群取样的方法,随机抽取2个公共选修课教学班学生作为实验对象,同时请同学将问卷带给没有上选修课的同质学生做测试,组成控制组,共470人。实验组278人,男128 人,女150人;控制组192人,男126人,女66人。大一115人,大二295人,大三48人,大四12人。

(二)研究工具

1.大学生心理和谐量表

采用吴九君编制的《大学生心理和谐量表》(18)吴九君、郑日昌:《大学生心理和谐量表的编制》,《中国健康心理学杂志》2011年第 5期,第622-624页。。该问卷包括20题, 3个维度, 即自我和谐维度、人际和谐维度与人事和谐维度, 计分为1~5分, 分别为完全不符合、基本符合、不确定、基本符合、完全符合, 分数越高表明其心理和谐水平越高。该问卷的内部一致性信度自我和谐、人际和谐、人事和谐以及心理和谐的Cronbachα系数分别为0.79、0.77、0.74和0.76。3个因素的α系数均在0.7以上, 达到了可接受的水平, 总表的α系数也达到了可接受的水平, 说明该问卷具有较好的信度。1个月之后再测的重测信度分别为0.89、0.88、0.85和0.88。验证性因素分析显示模型拟合指标 χ2/df=3.58、RMSEA=0.07,GFI=0.98,TLI=0.98,CFI=0.99,该量表具有良好的效度。

2.抗逆力量表(也称心理韧性量表,CD-RISC)

采用Connor和Davidson编制(19)Connor KM, Davidson JR. Development of a new resilience scale: the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Depress Anxiety, 2003, 18 (2): 76-82、于肖楠和张建新修订的中文版抗逆力量表(也称心理韧性量表)(20)于肖楠、张建新:《自我韧性量表与Connor-Davidson韧性量表的应用比较》,《心理科学》2007年第5期, 第1169-1171页。,共25个条目, 含坚韧、力量、乐观3个维度,1 (完全不符)~5(完全符合) 5级评分。总分越高表示抗逆力水平越高。中文版本量表内部一致性系数为0.91,三因素结构较为合理, 量表与生活满意度等(r=0.48)相关理想,说明具有较好的效标效度。(21)Yu X, Zhang J. Factor analysis and psychometric evaluation of the Connor-Davidson Resilience Scale(CD-RISC) in Chinese people. Social Behavior and Personality, 2007, 35(1):19-30.本研究中总量表的内部一致性系数为0.91。

3.总体幸福感量表(General Well-Being Schedule, GWB)

总体幸福感量表为美国国立卫生统计中心制定的一种测查工具,用来评定被试对幸福的陈述,本研究采用段建华的修订版(22)段建华:《总体幸福感量表在我国大学生中的试用结果与分析》,《中国临床心理学杂志》1996年第 1期,第56-57页。。该量表有25道题,得分越高,幸福度越高。内部一致性系数,男性为0.91,女性为0.95,重测一致性为0.85。GWB总分与专家面谈后对抑郁评估一致性在0.27~0.47之间。本研究中该量表的内部一致性系数为0.89。

4.流调中心用抑郁量表(CES-D)

该量表是Radloff编制(23)Radolff LS. The CES -D scale: A self -report depression scale for research in the general population. Applied Psychological Measurement, 1977, 1: 385-401、汪向东等修订的中文版,共有20个条目,代表了抑郁症状的六个主要方面,包括抑郁心情、罪恶感和无价值感、无助与无望感、精神运动性迟滞、食欲丧失、睡眠障碍,总分范围为0到60,分数越高抑郁出现频率越高。在本研究中量表内部一致性系数为0.90。

(三)研究程序及步骤

采用问卷法、实验法等多种方法收集数据。通过整群取样分组,将被试随机分为实验组和控制组,实验组实施课堂积极心理干预理论讲解与练习,控制组不做任何干预,对比实验干预产生的效果。对实验组学生进行32学时的实验干预,第一周2学时,其他每周3学时,共11周,实验前进行前测,实验后进行后测。

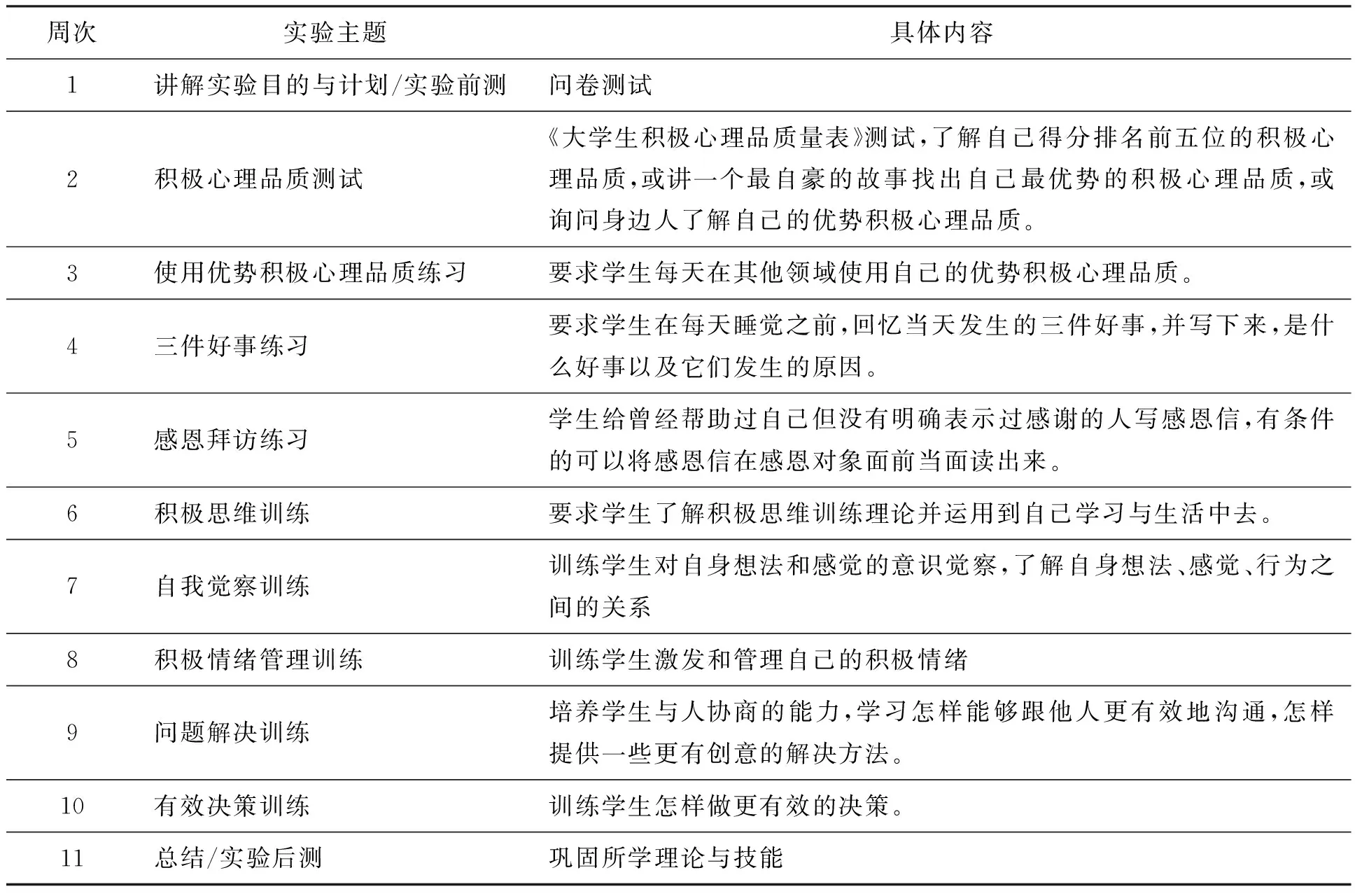

积极心理干预内容与方案的选择。本研究以积极心理学理论为基础,以积极心理干预方法为手段,将班级分为6人一小组,理论与实践相结合,课堂干预理论与方法的讲解辅以课外练习实践,结合团体辅导技术,试图通过督促学生将积极心理干预方法付诸实践并通过小组体验分享加以强化,提升学生维护自身心理健康水平,提升自我和谐、人际和谐、人事和谐、总体幸福感、抗逆力认知水平,降低抑郁症状。首先,对实验组学生进行“积极心理品质测试”,采用的是吴九君编制的《大学生积极心理品质量表》,该量表包含6个分量表(知识和智慧、勇气、仁爱、正义、自制、精神超越),24个因子(创造力、好奇心、热爱学习、判断力、洞察力;热情、坚持、真诚、勇敢;友善、爱、社交智慧;公平、团队精神、领导力;审慎、谦虚、宽容、自律;信仰、幽默、感恩、希望、审美),该量表信效度良好。积极心理品质是指个体在先天素质和后天环境教育的基础上形成的相对稳定的正向心理特质,这些特质影响着个体认识问题、感受问题和应对问题的积极取向,是个体内在力量与潜能实现的基础。(24)吴九君:《大学生积极心理品质量表的编制》,《中国健康心理学杂志》2014年第11期,第1693-1695页。学生在测试结果中将得分排名前五位的定为自己的优势积极心理品质。优势积极心理品质是学生自我接纳、自我认同的基础,是达成自我和谐的根本依据。充分利用小组同学朋辈督导的力量,鼓励学生坚持两周每天在不同的领域使用自己至少一个优势积极心理品质,促进学生实现自我和谐的同时,达成人际和谐与人事和谐。其次,在课堂里讲解和示范“三件好事练习”“感恩拜访”的原理与用法,鼓励学生分别坚持一周的练习,提升学生的积极情绪体验,训练学生“每天关注自己身边的好事”的积极思维习惯,提升学生的人际和谐与幸福感,降低抑郁情绪与症状。再次,通过“积极思维训练”“自我觉察”“积极情绪管理”“问题解决”“有效决策”等课堂上理论讲解与示范运用,辅以一周每天的练习,下次课堂的小组分享讨论与强化,让学生将积极心理干预的方法学以致用到每天的日常生活与学习中去,切实提升学生的抗逆力认知水平与运用,进而提升学生的心理和谐水平、幸福感,降低抑郁症状。

本研究的积极心理干预充分结合课堂讲解理论与方法的优势,充分利用小组团体辅导的动力,发挥小组同学朋辈的相互支持、监督与促进作用,确保学生将所学积极心理干预理论与方法运用于自己的日常生活实践,化为自身维护心理健康的技能。同时,实验干预内容均采用的是积极心理干预方法,确保实验干预的单一性,防止无关因素的干扰。

具体实验干预内容如下(见表2):

表2 积极心理干预方案

(四)统计方法 采用SPSS 17.0统计软件进行了数据录入与描述统计和相关分析。

三、结 果

(一)共同方法偏差检验

本研究运用Harman单因素发检验共同方法偏差。(25)周浩、龙立荣:《共同方法偏差的统计检验与控制方法》,《心理科学进展》2004年第6期,第942-950页。对前测数据,本研究从所有量表的所有题目中抽取1个公因子,结果只能解释所有变异的21.69%。当提取7个公因子时,总共可以解释42.87%的变异,大致对应于自我和谐、人际和谐、人事和谐、心理和谐、抑郁、总体幸福感、抗逆力7个子维度。对后测数据,本研究从所有量表的所有题目中抽取1个公因子,结果只能解释所有变异的24.30%。当提取7个公因子时,总共可以解释46.59%的变异,大致对应于自我和谐、人际和谐、人事和谐、心理和谐、抑郁、总体幸福感、抗逆力7个子维度。该结果表明,主要变量的共同方法偏差不明显。

(二)实验组心理和谐、抑郁、总体幸福感、抗逆力实验前、后测结果分析

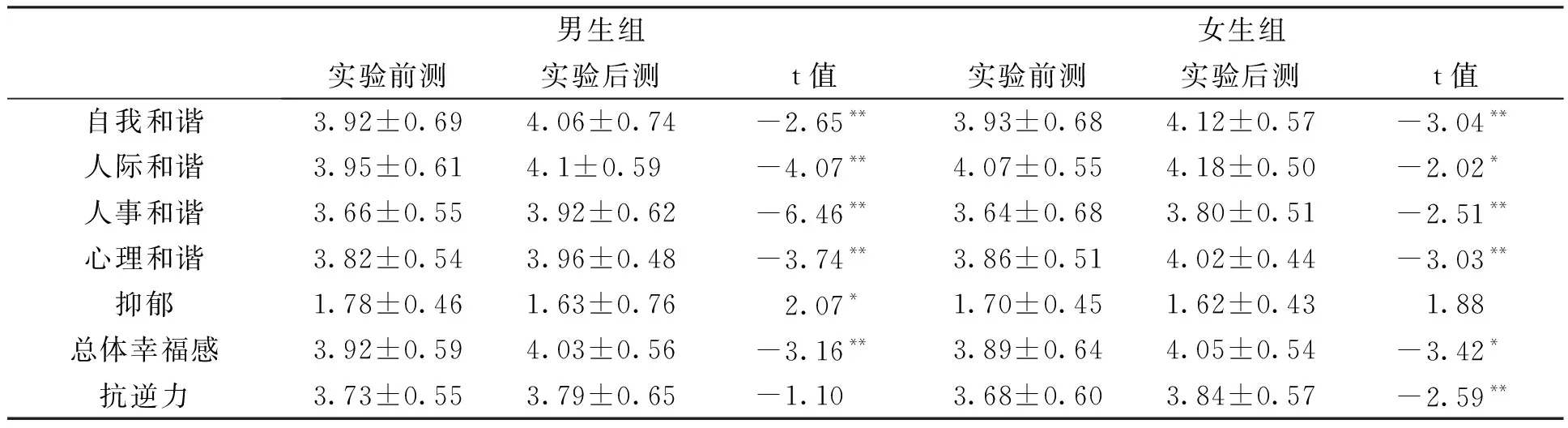

由表1可知,实验组学生实验后心理和谐各因子自我和谐、人际和谐、人事和谐以及心理和谐总分得分均显著高于实验前得分,说明积极心理干预实验可以有效地提高大学生心理和谐水平,可以有效提高大学生自我和谐、人际和谐和人事和谐水平。实验后学生抑郁得分显著低于实验前抑郁得分,说明积极心理干预实验可以有效降低学生的抑郁水平。实验后学生总体幸福感得分显著高于实验前得分,说明积极心理干预实验可以有效提高学生的总体幸福感水平。实验后学生的抗逆力得分显著高于实验前抗逆力得分,说明积极心理干预实验可以有效提高学生的抗逆力水平。

表1 实验组控制组实验前后各因子分的变化和比较(x±s)

注:*P<0.05,**P<0.01,下同。

(三)控制组心理和谐、抑郁、总体幸福感、抗逆力水平实验前、后测结果分析

由表1可知,控制组学生在实验后心理和谐各因子自我和谐、人际和谐、人事和谐得分均低于实验前得分,但未达显著水平,控制组实验后心理和谐总分得分显著低于实验前得分,说明控制组学生心理和谐水平在实验期间有所降低。控制组学生在实验后抑郁水平与实验前抑郁水平几乎没有变化。控制组学生在实验后总体幸福感得分低于实验前得分,但未达显著水平。控制组学生在实验后抗逆力得分低于实验前得分,但未达显著水平。

(四)实验组控制组心理和谐、抑郁、总体幸福感、抗逆力实验前测结果比较

由表1可知,实验组学生实验前心理和谐各因子自我和谐、人际和谐、人事和谐以及心理和谐总分得分均低于控制组学生实验前得分,但差异不显著,说明实验前实验组控制组心理和谐水平无显著差异。实验前实验组学生抑郁得分高于控制组学生实验前抑郁得分,但差异不显著,说明实验前实验组控制组学生抑郁水平无显著差异。实验前实验组学生总体幸福感得分低于控制组学生实验前得分,但差异不显著,说明实验前实验组控制组学生的总体幸福感水平无显著差异。实验前实验组学生的抗逆力得分低于控制组学生实验前抗逆力得分,但差异不显著,说明实验前实验组控制组学生抗逆力水平无显著差异。

(五)实验组控制组心理和谐、抑郁、总体幸福感、抗逆力实验后测结果比较

由表1可知,实验组学生实验后心理和谐各因子自我和谐、人际和谐、人事和谐得分均高于控制组学生实验后得分,且差异显著,说明积极心理干预实验对实验组学生自我和谐、人际和谐、人事和谐水平有显著影响。实验组学生实验后心理和谐得分高于控制组学生实验后得分,但差异不显著,这可能是由于实验前实验组学生心理和谐得分低于控制组学生实验前心理和谐得分,实验前实验组控制组学生心理和谐得分相差较大造成的。

实验后实验组学生抑郁得分低于控制组学生实验后抑郁得分,且差异显著,说明积极心理干预实验对实验组学生抑郁水平有显著影响。实验后实验组学生总体幸福感得分高于控制组学生实验后得分,但差异不显著,这可能是因为实验前实验组学生总体幸福感得分低于控制组学生总体幸福感得分,实验前的基线不一样导致的。实验后实验组学生的抗逆力得分高于控制组学生实验后抗逆力得分,且差异显著,说明积极心理干预实验对实验组学生抗逆力水平有显著影响。

(六)男生组女生组前后测各因子分的变化和比较

由表2可知,积极心理干预对男生组和女生组都有显著效果。女生的自我和谐、人际和谐水平略高于男生,男生的人事和谐水平略高于女生。

表2 男生组女生组前后测各因子分的变化和比较(x±s))

(七)不同年级前后测各因子分的变化和比较

由表3可知,积极心理干预对大一、大二、大三学生都有显著的效果,尤其对大二、大三学生的干预效果更好。实验干预前大一学生自我和谐、人际和谐、人事和谐、心理和谐、总体幸福感、抗逆力水平显著好于大二、大三学生,大一学生抑郁水平显著低于大二、大三学生;大二、大三学生上述差异不显著。实验干预后,大一、大二、大三学生自我和谐、人际和谐、人事和谐、心理和谐、抑郁水平差异不显著。

表3 不同年级前后测各因子分的变化和比较(x±s))

四、讨 论

(一)积极心理干预效果

积极心理干预是指通过改善个体的积极认知、积极行为、积极情绪等来提升个体幸福感的心理干预活动。经过最近20年的研究和实践,积极心理干预已经发展形成了四大基本干预策略:一是发现和运用优势积极心理品质(如感恩拜访、提高生活意义感和目的感),二是增加积极情绪体验(如自我情绪管理、自我觉察训练、三件好事练习等),三是养成积极思维习惯(如运用情绪ABC理论改变认知、解决问题训练、抗逆力训练等),四是建立和维持积极关系(如积极正向的人际互动反馈)。(26)段文杰、卜禾:《积极心理干预是“新瓶装旧酒”吗?》,《心理科学进展》2018年第10期,第1831-1843页。这些干预策略不仅可以提升个体的幸福感,提升个体的抗逆力素养,还可以降低个体抑郁、焦虑等负面情绪。积极心理干预相较于传统心理干预而言,具有成本低、见效快、避免污名化等优势。(27)D'raven, L. L., & Pasha-Zaidi, N. Positive psychology interventions: A review for counselling practitioners. Canadian Journal of Counselling and Psychotherapy, 2014,48(4), 383-408.

本研究综合运用了积极心理干预四大策略,即识别与运用积极心理品质、增加积极情绪体验、训练积极思维、促进积极关系,将独立运用和整合运用相结合(28)段文杰、卜禾:《积极心理干预是“新瓶装旧酒”吗?》,《心理科学进展》2018年第10期,第1831-1843页。,将积极心理干预的效果发挥到最佳,取得了显著成效。

与传统心理干预相比,积极心理干预的对象更广,可以面向所有大学生,提升其幸福感和降低抑郁;积极心理干预的接受度更广,可以去除学生“有问题的人才接受心理干预”的顾虑,给人以“积极向上追求幸福”的正能量光环作用;积极心理干预的见效更快,干预中的积极思维、积极情绪、积极行为、积极心理品质本身就有疗愈作用。(29)Lambert Draven, L. T., Moliver, N., & Thompson, D. Happiness intervention decreases pain and depression, boosts happiness among primary care patients. Primary Health Care Research & Development, 2015, 16(2), 114-126.

本研究实施的积极心理干预模式采用积极心理课堂干预与团体辅导相结合的模式,充分发挥了课堂教育的主渠道作用,采取积极主动的课堂干预模式,使得干预普及每一个大学生,并充分运用团体辅导的动力作用促进学生将课堂所学应用到日常学习与生活中去,提升了积极心理干预的实效性。这与田万生、方平的研究结果具有一致性,(30)田万生、方平:《大学生集体心理咨询的实验研究》,《中国心理卫生杂志》 1999年第 1期,第55-57页。不同的是本研究采用了积极心理干预理论与技术代替了传统的大学生心理卫生课程,并将课内学习与课外实践练习相结合,强有力地推进了学生学以致用的实施,增进了实验干预的效果。

本研究的积极心理干预,首先对大学生进行积极心理品质测试,帮助大学生科学、客观地了解自身的积极心理品质优势,解决了学生不了解自己优势、不自信的困扰,让学生可以有依据地相信自己的优势,为后续的积极心理干预提供了基础。其次,“使用优势积极心理品质练习”通过课堂理论讲解和应用示范以及学生小组成员之间的相互示范、启发和朋辈间的相互促进,共同激发学生认识和运用自身积极心理品质的动力,并利用朋辈相互督促的力量将练习持续下去,课堂教育与团体辅导相结合,极大地提高了积极心理干预的效果。“使用优势积极心理品质练习”不仅可以促进大学生将注意力关注到自己擅长的部分,并不断加以强化,使自己的优势不断拓宽、变强,提升自己解决问题的能力。“三件好事练习”可以促进学生关注自己身上发生的好事情,提升积极情绪体验,降低抑郁情绪的发生率;同时促进学生更加自我接纳、自我肯定,提升学生的自我和谐水平。“感恩拜访练习”提升学生的感恩这一积极情绪,引导学生体会自己被关爱、被支持的良好资源,增强安全感,同时也建设学生的人际资源,促进学生与被感恩人的人际和谐并迁移到其他人际关系和谐。“积极思维训练”帮助学生纠正导致抑郁的不合理认知模式,转换并形成积极、乐观的认知思维模式。积极思维可以有效化解学生的消极情绪,提升学生的幸福感。“自我觉察训练”帮助学生更好地了解自己,更清楚自身的优势与弱势,更好地觉察自己的情绪并及时加以调整,对自身的幸福更有掌控感。“积极情绪管理训练”具体地帮助学生准确地认识自己的情绪,调节和管理自己的情绪,充分激发自身的积极情绪,将积极情绪的功能发挥得更好。“问题解决训练”和“有效决策训练”提升学生解决问题的能力和做出正确、有效决策的能力,提升学生的抗逆力水平和问题应对能力,提升幸福感和心理和谐水平,降低抑郁。

1.积极心理干预对总体幸福感和抑郁的影响

积极心理干预对幸福感和抑郁的研究很多,已有的研究表明积极心理干预可以提升幸福感,(31)孟万金、王新波、张冲:《中国学校积极心理健康教育实验与推广》,《中国特殊教育》2011年第9期,第8-15页。(32)孟万金:《积极心理健康教育奏响幸福主旋律——先让学校幸福起来》,《中国特殊教育》2011年第9期,第5-7页。(33)孟万金:《积极心理健康教育:奠基幸福有成人生》,《中国特殊教育》2010年第11期,第3-8页。(34)张冲:《初中生积极心理品质培养研究》,《中国特殊教育》2010年第11期,第29-34页。降低抑郁。(35)王健、吴海艳:《基于积极心理健康教育思想的抑郁干预研究》,《中国特殊教育》2014年第3期,第80-84页。本研究中积极心理干预对实验组被试总体幸福感有显著的影响,实验组被试在积极心理干预后总体幸福感有显著增强,说明积极心理干预可以有效提高我国大学生的总体幸福感,这与已有的研究一致,(36)Fabian Gander, Rene T. Proyer, Willibald Ruch, Tobias Wyss. Strength-Based Positive Interventions: Further Evidence for Their Potential in Enhancing Well-Being and Alleviating Depression. Journal of Happiness Studies,2013,14:1241-1259.具有跨文化的一致性。

控制组被试在实验期间总体幸福感略有下降。但实验后,实验组控制组被试总体幸福感水平差异不显著。这可能是因为本研究中被试的幸福感水平总体较高(平均值分别为3.90和3.99),而且实验组学生实验前总体幸福感基线水平低于控制组学生实验前总体幸福感基线水平。

本研究显示积极心理干预可以有效降低抑郁,这一研究结果也与已有研究一致。Sin和Lyubomirsky报道了一项包含49个研究的元分析解释积极心理干预措施有效性的研究。各种各样的工作机制原理已经被提出来解释积极心理干预的效果。(37)Sin, N. L., & Lyubomirsky, S. Enhancing well-being and alleviating depressive symptoms with positive psychology interventions: A practice-friendly meta-analysis. Journal of Clinical Psychology, 2009,65(5), 467-487.其中之一的解释工作机制原理就是弗雷德里克森(Fredrickson)提出的关于积极情绪的拓展-构建理论(38)Fredrickson, B. L.The broaden-and-build theory of positive emotions. Philosophical Transactions of the Royal Society of London B, Biological Sciences, 2004,359, 1367-1378.,这个理论解释积极心理干预效果的原理是积极心理干预会产生积极情绪体验,积极情绪体验会促进个体的发展和成长,具有长期的适应功能。积极情绪体验会拓宽个体的认知、注意、行动的范围;而且还能够建构个体长期的身体、智力、认知、心理、社会等个体资源,使得个体的认知更加积极并富有弹性,积极情绪体验可以扩大个体视觉注意的范围以及思维的深刻性和多面性,积极情绪体验有利于促进个体积极心理品质的培养。而这些增强反过来又促进了个体的幸福感,降低抑郁。

本研究实验组学生在实验后的学习收获中写道:“很感谢这门积极心理干预课程,它让我学到了很多东西,尤其是我收获了自信。一直以来自卑充斥着我的人生,导致我做任何事都没有信心,整个人非常丧。上完这门课我整个人变得开心了,变开心了做任何事都会更有效率,有效率就会完成更多的任务,完成任务后就更加开心了,每天开开心心整个人就更自信了,我形成了这种良性循环,我找到了自己的节奏。这是我学到的对我受益终生的事情。”另一个有抑郁症状的实验组学生写道:“其实在上第一节积极心理干预心理课程前我的心情很低落,很多自卑的情绪充斥着我,虽然我表面上平静如常,但我内心非常的低落,低落到我能清楚地感受到我的心很痛,这种感觉无法用言语描述。慢慢地,老师讲的那些内容好像就是专门给我讲的,我认真地听了下去,感觉老师好像是在为我解疑答惑一样,我的心理舒服多了。老师布置的三件好事练习,刚开始我只能写出一两个,但写完这一两件事心情立马好多了。于是我一直坚持下去,直到现在我已经可以写十几条了。每天晚上我都看着这些让自己开心的事,然后第二天我就能以饱满的精神迎来新的一天。同时每天开开心心的也让我更有自信,做任何事也更有干劲了。”这进一步验证了积极心理干预的去污名化治疗效果。(39)D'raven, L. L., & Pasha-Zaidi, N. Positive psychology interventions: A review for counselling practitioners. Canadian Journal of Counselling and Psychotherapy, 2014,48(4), 383-408.研究与实践表明有心理困扰的大学生很少进行积极主动的求助行为,而积极心理课程干预模式可以面向所有大学生开展,隐去了学生求助的顾忌,让学生在无压力下得到帮助与治疗。

2.积极心理干预对心理和谐的影响

“心理和谐”是心理学研究中国化的催化剂,(40)林崇德:《“心理和谐”是心理学研究中国化的催化剂》,《心理发展与教育》2007年第1期,第1-5页。是心理健康教育的指导思想。(41)林崇德:《心理和谐:心理健康教育的指导思想》,《西南大学学报(社会科学版)》2012年第5期,第5-11页。和谐主要指的是处理与协调好各种各样的关系,这与积极心理学的核心不谋而合,积极心理学创始人之一克里斯托弗·彼得森用一个词概括积极心理学的核心就是“关系”。

本研究在干预过程中采用的“感恩拜访”“三件好事练习”“使用优势积极心理品质”等积极心理干预有助于个体产生并体验积极情绪,帮助个体看到自己的资源与潜能,提升自我和谐水平。“感恩练习”可以促进个体产生信任感,促进个体的人际和谐水平。这与Davis等(42)Davis, D. E., Choe, E., Meyers, J., Wade, N., Varjas, K., Gifford, A., Worthington, E. L. Thankful for the little things: A meta-analysis of gratitude interventions. Journal of Counseling Psychology, 2016,63(1), 20-31.和Shankland等(43)Shankland, R., & Rosset, E. Review of brief school-based positive psychological interventions: A taster for teachers and educators. Educational Psychology Review, 2017,29(2), 363-392.的研究结果有相似之处。“使用优势积极心理品质”可以提升自信,增进个体与世界万事万物的和谐相处,促进个体人与事的和谐。这与Farmer、Allsopp 和 Ferron以有学习障碍和多动症的大学生为实验对象的“使用优势积极心理品质”实验结果相一致。(44)Farmer, J. L., Allsopp, D. H., & Ferron, J. M. Impact of the personal strengths program on self-determination levels of college students with LD and/or ADHD. Learning Disability Quarterly, 2015,38(3), 145-159.另外,积极心理干预还包括改变个体认知方法。改变个体的元认知,可以将个体的负面情绪改善为积极情绪,提升个体的心理和谐水平。积极心理干预可以显著提高个体的心理和谐水平,这与以往的研究一致,吴九君研究显示元认知团体辅导可以显著提高大学生心理和谐水平,(45)吴九君:《元认知团体辅导对大学生心理和谐水平的干预效果》,《中国健康心理学杂志》2014年第7期,第1045-1048页。也与实验组学生的实际收获一致。实验组学生在总结实验收获时写道:“这门积极心理干预课程使我从不自信、总是怀疑自己改变为越来越相信自己,性格也慢慢变得开朗一点,我很庆幸在这个课堂里交到了好朋友,让我从最初的拘谨退缩变得积极主动参与活动,这个课堂也为我这种不善沟通交流的人提供了良好的交流平台,交到了好朋友,这对我来说莫过于一次蜕变。”这显示学生的自我和谐、人际和谐、人事和谐及心理和谐均得到了显著提高。

此外,本研究中控制组学生在实验后自我和谐、人际和谐、人事和谐及心理和谐得分都低于实验前得分,且心理和谐得分显著低于实验前,这可能是由于对控制组没有做任何干预,受其他无关因素影响,同时也提示积极心理干预应面向全体大学生,以提升整体大学生的心理和谐水平。

3.积极心理干预对抗逆力的影响

抗逆力(也称心理韧性)分为内在保护因子和外在保护因子两个部分。内在保护因子又包括社会胜任力、沟通能力、解决问题能力、自我觉察能力、情绪调节能力、自知力、自制力、自我效能感(自信心)、目标感和意义感等。(46)张杰、何东侠:《跨越个体与系统:青少年抗逆力研究的反思》,《当代青年研究》2017年第2期,第88-94页。外在保护因子包括家庭、学校、社区、同伴四个方面,这四者共同构成个体的心理支持系统和积极的人际支持系统,给个体营造安全感和归属感。迈克·恩戈 (Michael Ungar)在跨文化比较中发现,抗逆力是在心理或环境上遭遇到显著逆境的个体具有能够调动资源维护健康的能力, 比如个体有机会体验幸福的感觉, 个体所在家庭、社会和文化可以为其提供各种良好资源与体验的条件。(47)Michael Ungar、王然、田国秀:《抗逆力的跨文化研究》,《首都师范大学学报(社会科学版)》2015 年第4期,第120-130页。抗逆力可以是一种态度,积极看待自己并对自己能力有信心的态度;可以是一种关系,这种支持性关系创造爱和信任,规范角色,给予鼓励,让人安心;可以是一种能力,制定切合实际的计划并着力去实现的能力;可以是一种技能,沟通和解决问题的技能;可以是一种力量,控制冲动和激烈情绪的技能;一种状态,与环境协调相适应的状态。凡有利于个体在逆境中维持健康的因素均可构成抗逆力因素。因此,抗逆力在正常情况下,即在没有遭受逆境的条件下,个体的抗逆力也会发挥正面作用,促进幸福感的提升。(48)Zautra,A.J.,Arewasikporn,A.,&Davis,M.C.Resilience: Promoting well-being through recovery,sustainability,and growth,Research in Human Development,2010,7(3),221-238.抗逆力也被视为是一种关系到个体的健康与幸福等的重要心理素质,个体的抗逆力可以通过特别训练获得提高和改善。(49)Ahangar,R. G. A study of resilience in relation to personality,cognitive styles and decision making style of management students.Africa Journal of Business Management,2010,4 (6),953-961.本研究结果也证实了积极心理干预可以有效提高大学生的抗逆力素质及认知水平。实验组学生在学习收获中写道:“在上积极心理干预课程之前,我是一个总容易生气、总是抱着悲观态度的人,总是想着世界的不美好、残酷,我曾一度以为我自己有病。每次上完心理课程后,我都觉得整个人都很轻松。心理课程的每项活动都让我感触深刻,我明白了自己的目标,我了解了自己的优势,知道了其实我也不是特别差……每天三件好事练习让我发现了其实生活也没有想象中的那么糟糕。”“积极心理干预课程让我摆脱了浑浑噩噩的自己,让自己的人生方向不再迷茫,让我找回了久已迷失的自己,也渐渐认识到了怎样做一个合格的大学生。如果说以前我是作茧自缚的小虫,如今我正化茧成蝶。每次课程都让我认识到全新的世界,学会更好地改变自己,也在告别以前的自己。”另一位实验组学生写道:“积极心理干预课程对我而言其作用是:治愈。它就像一股清泉,总能洗去我心中烦恼、不愉快的事情,让我振作,重新看到生活的美好。或许是我太过敏感的原因,每次在心理课上总有眼眶湿润的感觉,因为我觉得那是一种激励、被理解的力量。十一周的时间也许很短暂,但我在这段时间里成长了,有了不一样的改变。特别是在课堂里学到的知识与方法,也成为了我生活中的好习惯。” “我是一个内向腼腆、不愿与人交流的女孩。积极心理干预课程抚平了我弱小的心灵,拨开了我眼前的迷雾,让我的心‘晴’了,让我的双眼感受到了阳光的温柔,让我的世界充满了希望。我成长了很多,得到了很多。”“积极心理干预课程让我受益匪浅,让我找回了迷失的自己。从现在开始,我会心怀感恩,以乐观的心态拥抱每一个人、每一件事、每一个拥有生命的一天!我相信,在心理课的指引下,我将会成为自己心目中的女主角。”“通过积极心理干预课程学习,我的性格、为人处世、甚至价值观都发生了很大变化。我开始学会如何去关心他人,处理事情时也考虑周到一些,更重要的是我学会了自我调节,失意、悲伤的时候我会安慰自己。”这说明本研究中积极心理干预确实改善了抗逆力的影响因素,即个体的人格、应对方式、价值观等,(50)Almedom, A. M., & Glandon, D. Resilience is not the absence of VPSD any more than health is the absence of disease.Journal of Loss and Trauma, 2007, 12(2), 126-143.(51)Campbell-Sills, L., Cohan, S. L., & Stein, M. B. Relationship of resilience to personality, coping, and symptoms in young adults. Behaviour Research and Therapy, 2006, 44(4), 585-599.进而提升了学生的抗逆力素质。这些实验结果也说明本研究的积极心理干预让学生体验到更多的积极情绪,而更多的积极情绪体验可以提高个体的抗逆力水平,(52)Frederickson, B. L., Cohn, M. A., Coffey, K. A., Pek, J., & Finkel, S. M. Open hearts build lives: Positive emotions, induced through loving-kindness meditation, build consequential personal resources. Journal of Personality and Social Psychology, 2008, 95(5), 1045-1062.这进一步验证了积极情绪的“拓展-建构理论”,显示积极情绪可以拓展和建设个体的心理资源、社会资源和生理资源以提高个体应对压力与逆境的能力。(53)王振宏、吕薇、杜娟、王克静:《大学生积极情绪与心理健康的关系:个人资源的中介效应》,《中国心理卫生杂志》2011年第7期,第521-527页。

(二)研究价值与展望

本研究具有一定的理论价值和实践意义。第一,理论上,有助于理解积极心理干预是怎样影响大学生心理健康水平(包括心理和谐、总体幸福感、抗逆力等)的,以及影响的原理;同时也为积极心理干预影响心理健康理论提供了一定的实证依据。第二,积极心理干预对不同性别、不同年级的大学生效果不同。如,积极心理干预对男生组和女生组都有显著效果。女生的自我和谐、人际和谐水平略高于男生,男生的人事和谐水平略高于女生,这提示我们在今后对女生的积极心理干预中应在加强自我和谐、人际和谐水平的基础上加强人事和谐的培养;对男生的积极心理干预中应在加强人事和谐的基础上加强自我和谐、人际和谐的培养。积极心理干预对大一、大二、大三学生都有显著的效果,尤其对大二、大三学生的干预效果更好,这提示我们在今后的积极心理干预中在加强大一学生的培养基础上,继续加强大二、大三学生的培养。今后的研究中积极心理干预要针对不同性别、不同年级采取不同的干预策略和干预模式,使得积极心理干预更具有针对性。

本研究还有许多不足之处需要改进。首先,本研究的测量结果全部来自量表,在未来研究中,可以采取多种方法进行测量,比如结合质性研究方法,更加深入地了解积极心理干预发挥作用的具体原因和机制。其次,本研究只测量了实验前后的数据,如果能追踪更长的时间,了解积极心理干预的长期效果,可能会更有说服力。最后,还需结合我国大学生实际情况发展出更多积极心理干预的方法与技术以提高大学生心理健康水平。

五、结 论

(1)大学生自我和谐、人际和谐、人事和谐以及总体心理和谐、总体幸福感、抗逆力、抑郁可以通过积极心理干预得到改善。(2)积极心理干预对男生女生都有显著效果。(3)积极心理干预对大一、大二、大三学生都有显著的效果,尤其对大二、大三学生的干预效果更好。