等离子电切术联合吉西他滨膀胱灌注治疗非肌层浸润性膀胱癌的临床疗效

2019-08-21叶志华董万超熊智萍桂定文黄耿付金伦

叶志华 董万超 熊智萍 桂定文 黄耿 付金伦

膀胱癌按肿瘤浸润深度的不同分为非肌层浸润性膀胱癌(non muscle invasive bladder cancer, NMIBC)和肌层浸润性膀胱癌(muscle invasive bladder cancer, MIBC)。NMIBC首选经尿道膀胱肿瘤电切术+术后辅助膀胱灌注化疗或免疫治疗。尿路上皮肿瘤的生物学特性是容易种植转移及复发,因此,术后辅助膀胱灌注化疗显得尤为重要。吉西他滨和吡柔比星是临床上应用较多的NMIBC膀胱灌注化疗一线药物。黄石市中心医院2014年始选用吉西他滨行膀胱灌注化疗治疗NMIBC,疗效显著。现报告如下。

对象与方法

一、一般资料

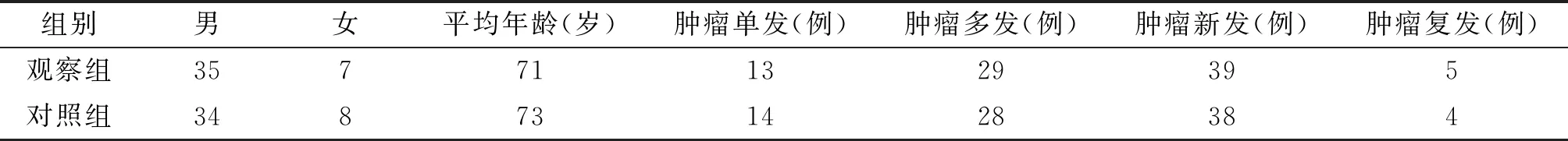

选取黄石市中心医院2014年1月至2016年1月收治的NMIBC患者84例进行研究,84例患者术前经盆腔增强CT及膀胱镜检或活组织病检均明确诊断为膀胱尿路上皮癌。按照国际抗癌联盟2002年第6版TNM分期法,术后病理分期:Tis期4例(观察组、对照组各2例)、Ta期15例(观察组6例、对照组9例)、T1期65例(观察组34例、对照组31例)。按照2004年WHO肿瘤分级标准:高级别34例(观察组18例、对照组16例)、低级别50例(观察组24例、对照组26例)。84例患者中,男69例、女15例;年龄65~91岁,平均72岁;新发肿瘤75例、复发肿瘤9例;多发肿瘤57例、单发肿瘤27例。84例患者被随机分为观察组42例(膀胱灌注吉西他滨)和对照组42例(膀胱灌注吡柔比星),两组患者的男女构成比、平均年龄、新发肿瘤占比和多发肿瘤占比等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组患者一般资料比较

二、治疗方法

所有患者均由同一术者行经尿道等离子电切术。术后即刻行膀胱灌注化疗,药物保留30 min。观察组术后予吉西他滨1 000 mg+0.9%生理盐水50 ml行膀胱灌注,对照组术后予吡柔比星50 mg+5%葡萄糖注射液50 ml行膀胱灌注。之后每周1次,共10次,灌注10次后每月1次,维持1年。灌注前嘱患者少喝水,以免尿液生成速度加快后减少药物保留时间。行导尿术,注入灌注药物,药物注射完毕后沿尿管推注空气将尿管中残留药物注入膀胱,减少尿道炎的发生。嘱更换4种体位,让药物充分到达膀胱所有黏膜。保留药物40 min。

三、观察指标

每次灌注前询问病史,统计两组患者血尿、感染、下尿路症状及肝肾功能损害等不良反应发生情况,分别于术后3个月、6个月、1年、2年行膀胱镜检直至发现膀胱肿瘤复发停止复查。

四、统计学方法

采用SPSS 16.0软件进行统计学分析,计数资料采用率(%)表示,运用卡方检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

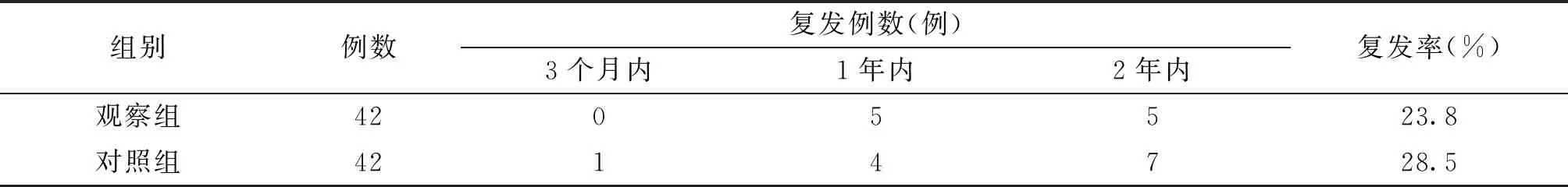

一、两组患者肿瘤复发率比较

观察组和对照组2年内均无病例死亡,存活率100%。吉西他滨组肿瘤复发率23.8%,吡柔比星组肿瘤复发率28.5%,两者比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 两组患者肿瘤复发率比较

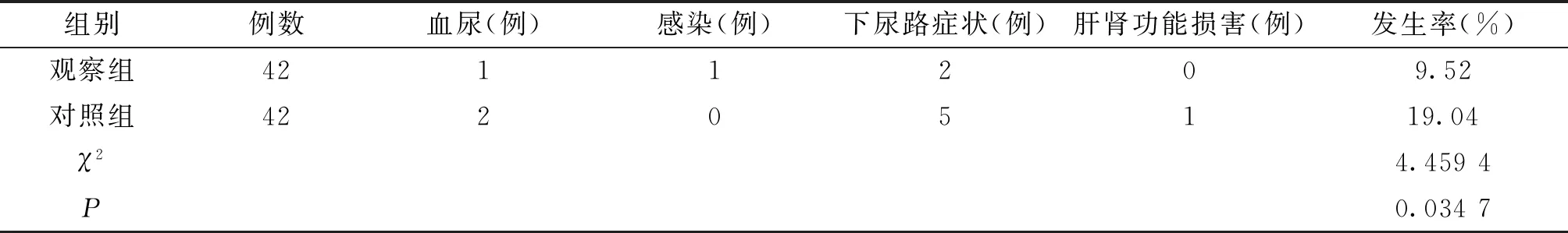

二、两组患者不良反应发生率比较

吉西他滨组不良反应发生率9.52%,吡柔比星组不良反应发生率19.04%,两者比较差异有统计学意义(P<0.05)。其中观察组肉眼血尿于灌注第5次后出现,对照组肉眼血尿于灌注第4次及第6次后出现,出现血尿的3例患者行尿常规检查均未见明显感染,采取延迟灌注后血尿好转。对照组有1例患者灌注前肝功能正常,灌注后出现轻度肝功能损害1次,予护肝降酶治疗后好转,直至完成灌注治疗复查肝功能正常。两组患者治疗期间均无严重并发症发生。见表3。

表3 两组患者不良反应发生情况比较

讨 论

膀胱肿瘤是泌尿系统最常见的肿瘤,其中尿路上皮肿瘤占95%以上,而在尿路上皮肿瘤中尿路上皮细胞癌占92.8%。按肿瘤生长方式可以分为NMIBC和MIBC,而NMIBC占膀胱肿瘤的2/3,尿路上皮细胞癌的生物学特性是可以沿尿路种植转移,行经尿道微创治疗难以将微小病灶的癌细胞完全切除。膀胱灌注化疗和免疫治疗可以将微小病灶、术后残留癌细胞等有效控制,从而预防或延迟术后肿瘤复发及肿瘤进展。因此,NMIBC的标准治疗是经尿道膀胱肿瘤切除联合膀胱灌注化疗或免疫治疗。卡介苗是最有效的免疫治疗,但因其会引发多种并发症,仅适用于高危膀胱癌患者,而膀胱灌注化疗适用于低、中危患者以及难以行卡介苗灌注的高危患者。膀胱灌注化疗药物种类较多,如丝裂霉素、表柔比星、吡柔比星、羟基喜树碱以及吉西他滨[1]。

吉西他滨是一种脱氧嘧啶类似物,作用机理是抑制细胞DNA的合成,药物进入细胞后降解成二磷酸核苷和三磷酸核苷,抑制DNA链的延长,阻断细胞增殖在S期和G1期,从而抑制细胞增殖。吉西他滨的分子量为299 Da,低于常规用于膀胱灌注的药物如丝裂霉素(389 Da)、阿霉素(589 Da),使其更易渗入膀胱黏膜,而分子量的大小正好足以防止人体吸收而引起全身性反应[2]。Farr等[3]比较了吉西他滨和丝裂霉素的细胞毒性,对细胞生存能力、活性氧的形成、泌尿道上皮细胞功能以及炎症介质的产生进行了观察,结果显示吉西他滨具有较高的恶性肿瘤细胞的识别能力,而丝裂霉素则是非选择地对所有细胞具有细胞毒性作用。吉西他滨能刺激短暂的泌尿上皮炎性介质的产生,增加白介素-6、白介素-8以及白介素-1b从尿路上皮的释放。

Prasanna等[4]研究了103例NMIBC患者,52例行卡介苗灌注、51例行吉西他滨灌注,分析两组的中位无疾病生存期和毒性反应发生情况,结果卡介苗灌注组患者中位无疾病生存期为19.6个月,而吉西他滨灌注组患者中位无疾病生存期为15个月。但吉西他滨组的毒性反应显著少于卡介苗组(7% vs 44%,P<0.05)。研究显示,相对于卡介苗膀胱灌注,吉西他滨具有较好的无疾病生存期及较少的毒性反应。 Gontero等[5]进行了一项关于吉西他滨和卡介苗治疗NMIBC的2期随机对照研究,入组的120例中危NMIBC患者中61例接受2 000 mg吉西他滨灌注,59例接受卡介苗灌注,结果显示两组患者都有良好效果,两组患者的生活质量、肿瘤复发及进展情况比较,差异无统计学意义,但卡介苗组的不良反应更多。因此对于中危的NMIBC以及难以耐受卡介苗灌注的患者,吉西他滨灌注是个很好的选择。Mohanty等[6]对卡介苗灌注失败的NMIBC行吉西他滨(2 000 mg)膀胱规范灌注治疗,结果35例接受治疗的患者中21例(60%)未复发,11例(31.4%)表浅复发,但有3例进展为MIBC。平均初次复发时间为12个月,平均肿瘤进展时间为16个月,不良事件发生少,吉西他滨灌注治疗是可以被接受的。

本组研究中,与吡柔比星膀胱灌注比较,吉西他滨膀胱灌注治疗NMIBC预防膀胱肿瘤复发的疗效相当,但不良反应的发生率更低。另外,吉西他滨治疗NMIBC的方式多样,如吉西他滨局部注射至膀胱基底部、吉西他滨辅助热灌注化疗以及吉西他滨与其他灌注药物的联合应用等[7],可以更好地控制肿瘤的复发,提示吉西他滨在治疗NMIBC中应用前景广泛,值得进一步研究。