基于发展学生化学核心素养的教学设计与反思

2019-08-03俞桂飞

俞桂飞

[摘 要] 以初中“化学反应中的质量关系”为例,探索初中化学教学中落实发展学生的化学核心素养途径。提出发展学生化学核心素养要从渗透学科观念、增强问题互动、开展实证研究、巧用史料佐证等多方面入手,培养学生综合能力。

[关键词] 高中化学;核心素养;教学设计

《普通高中化学课程标准(2017年版)》指出,化学学科核心素养由“宏观辨识与微观探析”“变化观念与平衡思想”“证据推理与模型认知”“科学探究与创新意识”“科学态度与社会责任”等5个要素构成。笔者认为,发展学生化学核心素养应关注课堂教学,只有上出“知”“情”“趣”“动”合一的高质量的课,化学核心素养才能落地生根。化学核心素养是一脉相承的,初中化学核心素养同样包含上述5个方面,因此初中化学课堂的教学设计也要着力培养学生的化学核心素养。笔者于2018年11月应仪征市教研室的邀请,上了一节题为“化学反应中的质量关系”的研讨课,下面笔者谈一谈这节课的设计和反思。

一、设计思路

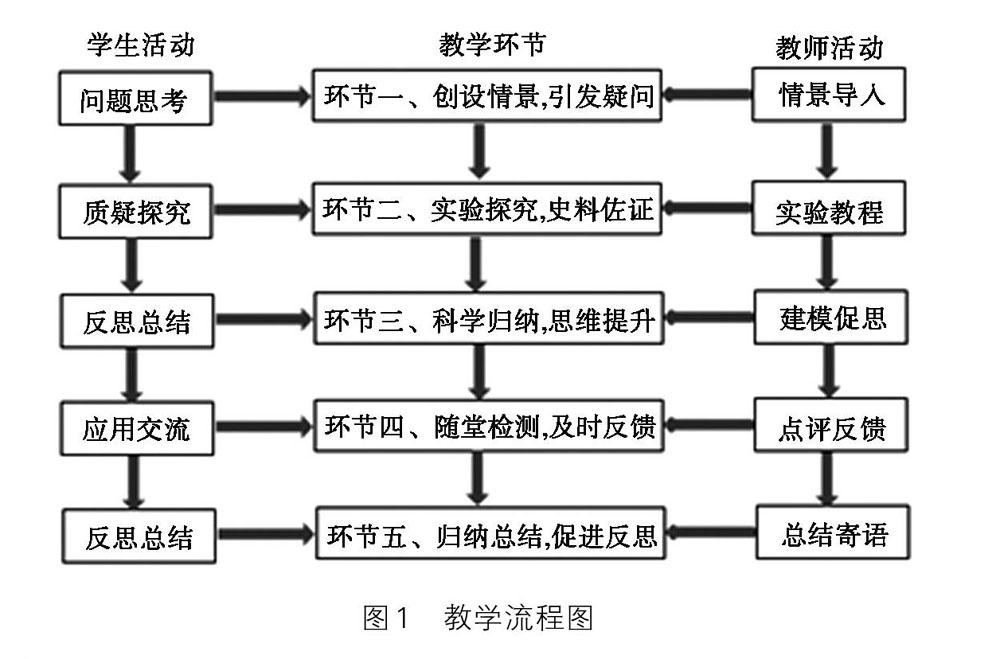

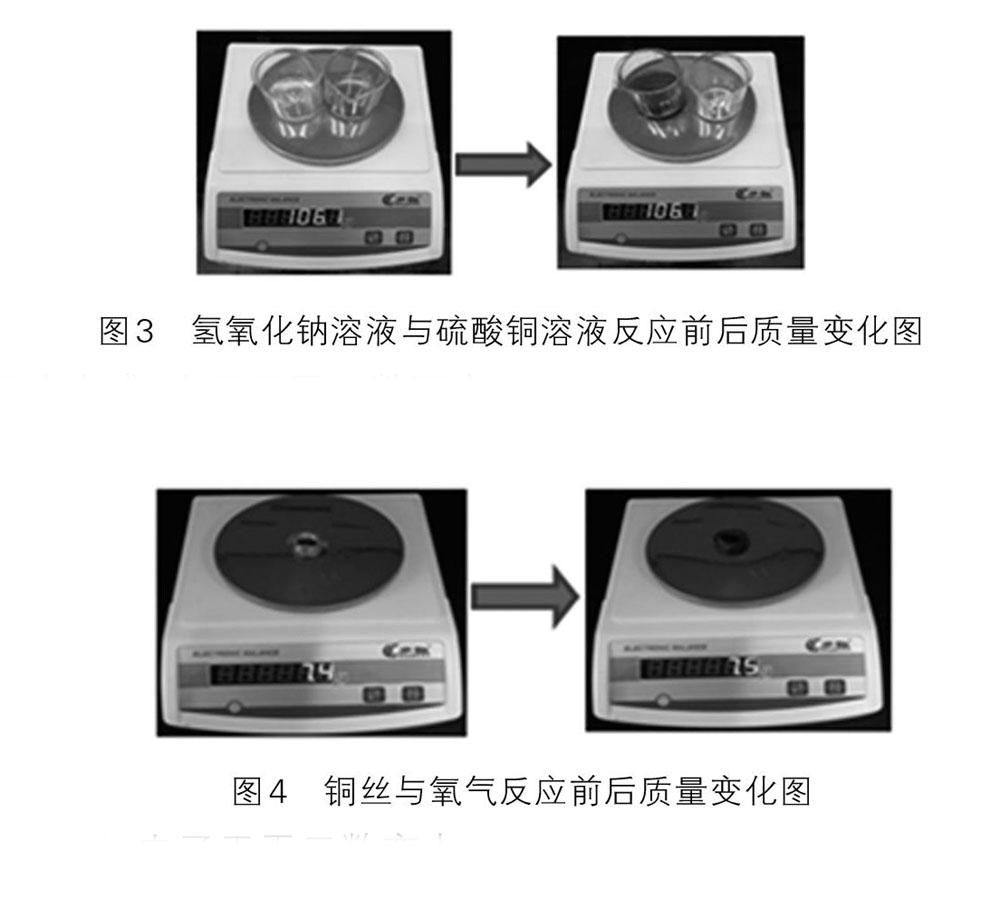

“化学反应中的质量关系”是沪教版上册第四章第2节内容,学生在前面已学习了用化学式来表征化学反应,本节着重研究化学反应前后物质质量关系的表征,同时为后面化学方程式的书写和计算奠定基础。要使学生重新构建对化学反应前后质量关系的认识,须调动学生对化学反应的已有认识,通过选取学生学过的或生活中的常见化学反应来激发学生思考。物质反应前后的质量究竟是否改变,需要通过实验研究来证实。本节课笔者先设计三个演示实验:实验一是硫酸铜溶液和氢氧化钠溶液反应,反应后电子天平的示数不变;实验二是铜和氧气反应,反应后电子天平的示数变大;实验三是碳酸钠与稀盐酸反应(敞口体系),反应后电子天平的示数变小。通过这三组现象截然不同的实验的设计,进一步激发学生的学习兴趣,并引导学生能结合装置分析电子天平示数变化的原因,然后结合实验三引导学生创新设计装置(密闭体系),通过学生分组实验来探究碳酸钠和稀盐酸反应前后物质质量的变化。通过学习質量守恒定律的发展简史,培养学生的严谨的科学探究精神。对于质量守恒定律成立的原因,须通过具体化学反应的模型建构,让学生从微观角度理解质量守恒定律的内涵。化学变化的本质是原子的重新组合,化学反应前后原子的种类、质量、数量均没有改变,进而能运用质量守恒定律解释常见化学反应的质量关系。本节课设计的教学流程如下图1。

二、教学过程

环节一、创设情境,引发问题

1.判断对错

(1)木炭在空气中燃烧成灰质量减少,不符合质量守恒定律( )

(2)在化学反应中,反应物的各物质质量总和一定等于生成的各物质的质量总和( )

(3)4L氢气和32L氧气充分反应后,可生成水的体积为36L( )

(4)2g的冰融化成2g的水,这一变化遵循质量守恒定律( )

2.某物质燃烧生成二氧化碳和水,则该物质中一定含有________元素,可能含有________元素。

3. 3.0g化合物R完全燃烧生成8.8g二氧化碳和5.4g水,请你通过计算判断该化合物中有哪些元素?

4.某实验过程如下:取a g锡粉置于密闭容器中,称得容器和固体的总质量为b g,煅烧使锡粉与O2充分反应;冷却后打开容器时发现有空气冲入,待容器内气体组成恢复到反应前,称得容器和固体的总质量为c g;取出所有固体,称得固体为d g。则c等于( )

A.d+b+a B.d-b-a C.d-b+a D.d+b-a

设计意图:通过对学生的随堂检测,有助于发现学生的学习困惑并及时解决,同时培养学生分析问题和解决问题的能力。

环节五、归纳总结,促进反思

师:通过本节课的学习与探究,你收获了什么?还有哪些困惑?

生:略

师:猜想与实证是科学进步的一对翅膀,希望同学们能插上腾飞的双翅在知识的海洋中翱翔吧!

设计意图:引导学生本节课进行总结和反思,以提升对质量守恒的深度理解。同时教师寄语进一步激发学生的学习热情。

三、教学反思

(一)渗透学科观念,发展核心素养

“学科观念”是对学科研究对象及研究过程的本原和本体的见解或意识,具有超越课堂时空的持久价值和迁移价值。化学学科观念通常包含元素观、微粒观、变化观、实验观、分类观和化学价值观6个方面。而初中化学核心素养包含“宏观辨识与微观探析”“变化观念与平衡思想”“证据推理与模型认知”“科学探究与创新意识”“科学精神与社会责任”5个方面。本节课围绕探究反应前后物质的总质量是否改变,向学生渗透实验观,培养学生“证据推理与模型认知”“科学探究和创新意识”素养;围绕质量守恒定律成立的原因,向学生渗透微粒观、元素观,培养学生“宏观辨识与微观探析”素养;围绕质量守恒定律的发现,向学生渗透化学价值观,培养学生“科学精神与社会责任”素养;围绕质量守恒定律的应用,向学生渗透元素观、微粒观、变化观,培养学生“宏观辨识与微观探析”“变化观念与平衡思想”素养。

(二)增强问题互动,激发学生潜能

师生对话是课堂教学的核心部分,是意义生成、知识建构和认知发展的主要方式。弗莱雷认为,对话是教育的主要途径之一,要使对话有成效,提问是关键。课堂要设计一些高质量的问题链来引导学生思考,增加“为何”“如何”等高层次问题互动的比重,让学生去思考、去表达、去发现,使学生学会学习。“教是为了不教”,课堂上的问题设计要能发现和暴露学生的问题和不足,并加以解决。问题互动既包括师生互动,又包括生生互动。针对课堂的重难点,要通过设计的问题让所有学生进入思考状态,并形成积极向上的学习氛围,让高质量的问题互动成为课堂教学的亮点。如对于质量守恒定律内容的理解,要充分发挥学生的学习潜能,让学生逐一找出关键词,其他学生也参与补充和评价,而不是老师直接告诉学生应该注意什么。通过问题互动,引导学生学会发现,学会学习,以激发学生的学习潜能。

(三)开展实证研究,形成探究模式

科学必须实事求是,需要让结论建立在证据基础上,需要可以重复验证;科学探究是提出假说,再加以验证,最后得出结论的过程证据推理和模型认知。开展实证研究,就是让学生亲身经历并体会知识获得的过程,并形成一定的能力。在今后的学习过程中,学生可按照之前已熟悉的探究模式进行学习。针对物质的性质和化学原理等,学生可通过实验进行探究,并根据所得现象进行总结相关结论。对于微观粒子变化的分析,可借助模型分析。如学生对质量守恒定律概念的由来,必须通过猜想、实验、证据推理、得出结论几个主要环节;對于质量守恒定律的成立的原因,必须建立模型,帮助学生分析化学变化的实质是分子的分解和原子的重组,反应前后原子的种类、数目、质量不变。

(四)巧用史料佐证,培育科学精神

化学史材料中所反映的重大发现对学生的触动往往不是最大的,令学生所折服的往往是科学家身上所具有的为科学事业而献身的奉献精神。把化学史融入教学中,就是通过化学家们身上的对待科学孜孜不倦的探索精神,来感染青少年学生,使他们从小树立科学的价值观、人生观,培养他们立志将来为科学献身的精神。如在介绍质量守恒定律的发现时,突出拉瓦锡不畏权威,敢于挑战,献身科学的精神。

[参 考 文 献]

[1]朱鹏飞,陈敏,陈凯.发展学生化学学科核心素养的课例研究——以“离子反应”为例[J].化学教育(中英文),2018(23).

[2]孙兰兰.抓住典型题材 渗透科学方法教育——“化学反应中物质的质量关系”的教学设计[J].化学教学,2013(4).

[3]梁青梅.新手型初中化学教师学科教学知识的调查研究[D].首都师范大学,2013.

[4]胡巢生.基于学科核心素养的初中化学教学设计——以“质量守恒定律”为例[J].化学教学,2018(2).

[5]戴芳.从微观知识转向微观认识——人教版“分子和原子(2)”教学设计[J].广西教育,2017(42).

[6]倪娟.论基于学科观念的化学概念教学——以离子反应教学设计为案例[J].化学教育,2014(1).

[7]杨玉琴,倪娟.促进“深度学习”的教学设计[J].化学教育,2016(17).

[8]吴俊明,张磊.科学本质观及其养育(下)[J].化学教学,2016(3).

[9]王保强.化学史融入课堂教学的价值和策略[J].化学教育,2015(13).

(责任编辑:张华伟)