补阳还五汤加味治疗气虚血瘀型中风后遗症疗效刍议

2019-07-31戴立贞

戴立贞

淄博市周村区人民医院,山东淄博 255300

中风在老年人群体中高发,并且中风的致残率与致死率均较高,对于患者身心健康产生严重威胁。中风后遗症则是中风患者患病后的遗留症状,有报道指出[1],中风患者中约75%均存在中风后遗症,其临床症状表现为语言不利、半生不遂、口眼歪斜和口角流涎等,同时患者的生活自理能力大幅下降,严重影响生活质量水平,针对中风后遗症患者仍需进行积极治疗。中医药在改善中风后遗症患者临床症状方面有显著效果,该次研究将着重分析该门诊自2015年1月—2018年12月期间应用中医药补阳还五汤加味方在76例气虚血瘀型中风后遗症患者中的治疗效果。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取门诊76例气虚血瘀型中风后遗症患者为回顾分析对象,利用数字法来分组,定义为观察组、对照组。观察组:包括患者38例,男性22例,女性16例;年龄范围56~84 岁,年龄均值(68.4±0.3)岁;病程 1~16 个月,病程均值(5.2±0.3)个月;合并高血压者 14例,合并糖尿病者 6例,合并冠心病者10例。对照组:包括患者38例,男性21例,女性 17 例;年龄范围 54~85 岁,年龄均值(68.3±0.5)岁;病程 1~17 个月,病程均值(5.4±0.1)个月;合并高血压者13例,合并糖尿病者7例,合并冠心病者11例。两组研究对象上述线性资料组间比较均衡度高(P>0.05)。

患者入组标准:①符合西医《脑血管疾病诊疗标准》关于中风的诊断标准,且经由头颅CT或MRI等检查得以证实;②符合中医《中风后遗症标准》关于气虚血瘀型中风后遗症的诊断标准;③患者均为经住院治疗出院后且处于康复期的患者;④患者均对本次研究知情,且签署了知情同意书;⑤本次研究经该院伦理委员会批准通过。排除标准:①由于脑内发生器质性病变而诱发的偏瘫患者;②存在大面积脑出血和脑梗死患者;③混合性的脑卒中且处于急性发作期者;④合并严重性心肺功能不全或肌肉关节疾病者。

1.2 方法

对照组患者采取常规对症治疗方案,包括活血、降压、降糖、抗凝以及扩血管等。观察组患者在对照组常规治疗基础上联合应用中医药补阳还五汤加味治疗,中药方剂:黄芪 60 g,当归 15 g,桃仁 10 g,地龙 10 g,川芎 10 g,红花10 g,赤芍10 g。并结合患者中医证候随症加减,针对气虚明显者可增加党参10 g,太子参10 g,以达到益气活络之功效;针对语言障碍者可增加远志10 g,郁金10 g,以实现开窍化痰之功效;针对肢体麻木者可增加木瓜12 g,伸筋草12 g,以发挥舒筋通络之功效;针对上肢偏废者,可选加桑枝15 g,以通利关节;针对下肢偏瘫可选加可选加杜仲 15 g,牛膝 10~15 g,桑寄生 15~25 g以强筋壮骨;针对大便溏稀者可增加炒白术20 g,山药20 g,以发挥健脾之功;针对便秘者可增加芒硝15 g,火麻仁15 g,以发挥通便疗效。以水煎至300 mL,1剂/d,分为早晚2次加温后口服。两组患者均以10 d作为一疗程,连续治疗3个疗程后对其疗效进行评价。

1.3 评估指标

①应用NIHSS神经功能缺损评分。系统对两组患者治疗后的神经功能缺损恢复效果进行评价,并以此对患者疗效进行评估,分为痊愈:即患者NIHSS评分减少超过80%,且神经系统症状以及临床体征等均完全消失,患者恢复生活自理能力;显效:NIHSS评分减少达51%~80%,且神经系统症状以及临床体征等大部分消失,可恢复部分生活自理能力;有效:患者临床症状较治疗前显著改善,并且能够扶持站立,然而仍无法恢复生活自理,NIHSS评分较治疗前减少达11~50分;无效:即患者临床症状并未改善,且NIHSS评分减少≤10%。②比较两组患者治疗前后的血液流变学指标的改善情况,包括全血黏度、血浆黏度以及纤维蛋白原。③应用ADL日常生活活动能力量表量表(Barthel指数)对两组患者治疗前后的日常生活能力进行评价,包括患者的进食、洗澡、修饰、喘息、大小便、座椅转移、行走以及上下楼梯等,0~100分,90~100分为无依赖,60~89 分为轻度依赖,41~59 分为中度依赖,21~40分为重度依赖,≤20分为完全残疾。④比较两组患者治疗前后的中医证候积分改善情况。

1.4 统计方法

研究中涉及数据均利用SPSS17.0统计学软件分析,计量资料以(±s)描述,行t检验,计数资料采用率描述,行χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

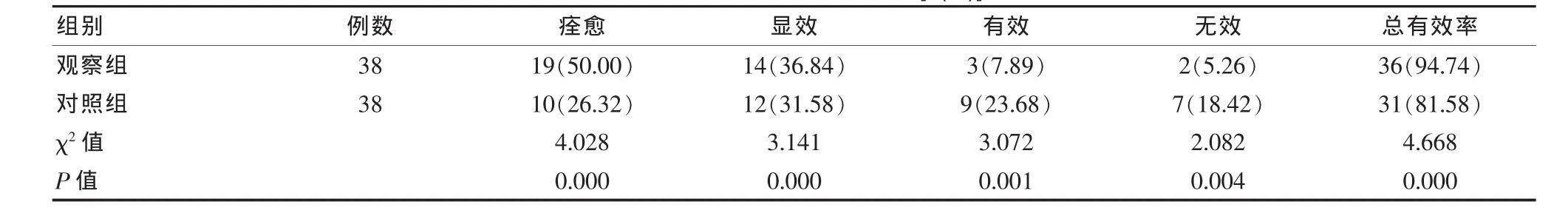

表1 两组患者临床疗效对比[n(%)]

表2 两组患者的血液流变学指标对比(±s)

表2 两组患者的血液流变学指标对比(±s)

组别全血黏度(m P a·s)治疗前 治疗后血浆黏度(m P a·s)治疗前 治疗后纤维蛋白原(g/L)治疗前 治疗后观察组(n=3 8)对照组(n=3 8)t值 P值8.0 2±1.0 3 8.0 0±0.0 4 0.3 5 6 0.0 9 2 4.1 1±0.2 6 6.1 9±0.6 5 4.6 2 8 0.0 0 0 3.1 5±1.1 4 3.1 4±1.0 9 0.7 3 4 0.0 6 5 0.7 8±0.3 6 2.0 2±0.5 7 3.9 2 8 0.0 0 1 5.9 8±1.6 2 5.7 8±1.7 1 0.6 1 9 0.1 0 3 3.3 1±0.6 2 4.6 1±0.8 2 4.1 5 3 0.0 0 0

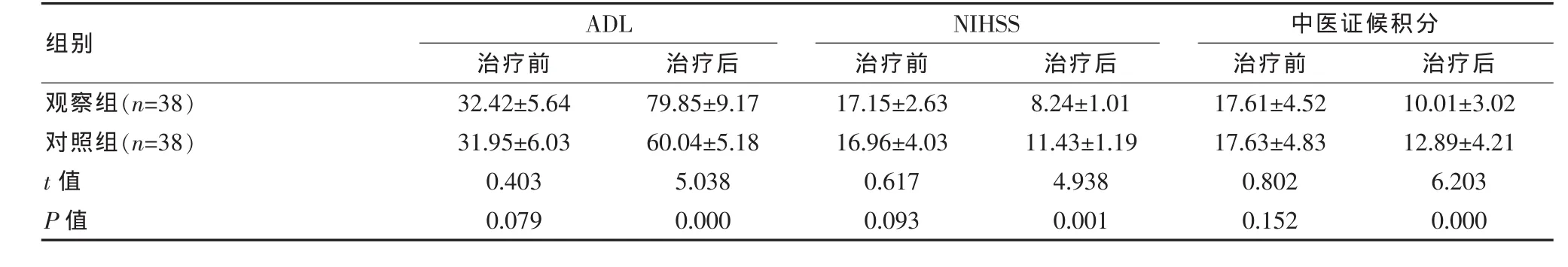

表3 两组患者 ADL、NIHSS、中医证候积分对比[(±s),分]

表3 两组患者 ADL、NIHSS、中医证候积分对比[(±s),分]

组别A D L治疗前 治疗后N I H S S治疗前 治疗后中医证候积分治疗前 治疗后观察组(n=3 8)对照组(n=3 8)t值 P值3 2.4 2±5.6 4 3 1.9 5±6.0 3 0.4 0 3 0.0 7 9 7 9.8 5±9.1 7 6 0.0 4±5.1 8 5.0 3 8 0.0 0 0 1 7.1 5±2.6 3 1 6.9 6±4.0 3 0.6 1 7 0.0 9 3 8.2 4±1.0 1 1 1.4 3±1.1 9 4.9 3 8 0.0 0 1 1 7.6 1±4.5 2 1 7.6 3±4.8 3 0.8 0 2 0.1 5 2 1 0.0 1±3.0 2 1 2.8 9±4.2 1 6.2 0 3 0.0 0 0

2 结果

2.1 两组患者临床疗效对比

观察组患者治疗总有效率高达94.74%,高于同期对照组的81.58%,两组对比差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

2.2 两组患者的血液流变学指标对比

两组患者治疗之前全血黏度、血浆黏度以及纤维蛋白原指标均较高(P>0.05);治疗之后观察组患者的全血黏度、血浆黏度和纤维蛋白原指标均显著低于对照组患者,并且两组对比具差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

2.3 两组患者ADL、NIHSS、中医证候积分对比

两组患者治疗之前ADL、NIHSS以及中医证候积分均较高(P>0.05);治疗之后观察组患者的 ADL、NIHSS 以及中医证候积分均显著低于对照组患者,并且两组对比差异有统计学意义(P<0.05),见表 3。

3 讨论

中风即临床中俗称的脑卒中,中医理论认为中风疾病的产生原因在于机体内的风、火、气、痰等,而血瘀是患者的患病根本,并且认为中风患者患病后,由于其机体内的正气耗损,导致气虚无力、阴阳失调以及血脉瘀阻等引发肢体偏废,也就是中风后遗症,因而中风后遗症也属于本虚而标实之证[2-4]。其病机在于气虚血淤和阴阳失调,并且临床中多以气虚血瘀型中风后遗症最为常见,针对此类患者的治疗需坚持益气活血以及调和阴阳的基本治疗原则,并且需要遵从“从瘀论治”和“从气论治”的基本原理,进而达到标本兼治的效果。补阳还五汤最初是源自于清代王清任所著《医林改错》,该方剂也是对中风后遗症患者进行治疗的经典方剂,方剂当中的黄芪可发挥气旺血行补脾气以及区祛瘀通络之功效;而增加当归可发挥活血化瘀以及养血而不伤血的治疗效果;方剂中地龙可发挥通经活络之功效;应用牛膝可发挥活血化瘀的治疗效果;同时辅助川芎、桃仁、赤芍和红花等有助于提升活血祛瘀的治疗效果,诸方合用可共奏通调血脉、化瘀通络以及益气养血之功效[5-7]。而从现代药理学研究的角度来看,补阳还五汤有助于改善患者脑循环血小板功能和血栓,有助于改善患者的血液流变学指标,可有效缓解脑水肿症状、再灌注缺损和脑缺血症状等,并且有助于改善患者的脑缺氧症状,能够有效促进患者神经功能的好转。结合本次研究结果来看,观察组患者在常规西医药物对症治疗的基础上,应用中医药补阳还五汤加味方治疗,该组患者的总体治疗有效率达到94.74%。高于对照组的81.58%,赵秉科[8]在其研究中对64例气虚血瘀型中风后遗症患者进行治疗研究,结果提示研究组通过应用补阳还五汤加味治疗,总体有效率为95.22%,高于常规治疗组的82.64%。这与该次研究结果相似。同时在全血黏度、纤维蛋白原和血浆黏度等各项血液流变学指标的改善效果方面优于对照组患者,治疗之后日常活动能力评分、神经功能缺损评分和中医症候积分的改善效果好于对照组。进一步表明,在气虚血瘀型中风后遗症患者的治疗中,应用中医药补阳还五汤加味可取得显著疗效,一方面有助于改善患者的神经功能缺损,并缓解其临床症状,另一方面有助于改善患者血液流变学指标,能够从根本上达到监测指标,有助于提高患者的生活自理能力,这对于提高患者生活质量以及改善预后等均具有重要的促进作用。

综上所述,针对气虚血瘀型中风后遗症患者,应用中医药补阳还五汤加味进行治疗,可取得满意效果,有助于改善患者临床症状和临床指标,有助于促进患者康复,可改善患者生活自理能力,该药物治疗方案值得临床应用和推广。