康复治疗介入时机对脑卒中患者预后产生的影响分析

2019-07-31韩英俊

韩英俊

山东省宁津县人民医院内五科,山东宁津 253400

脑卒中包括缺血性脑卒中和出血性脑卒中,脑卒中是由脑血管循环障碍和大脑半球或脑干中持续的局灶性功能缺陷引起的,早期实施康复治疗和锻炼是降低脑卒中患者致残率的关键所在[1-2]。该研究纳入该院100例2017年2月—2018年6月脑卒中患者。分析了超早期介入康复对脑卒中患者肢体功能及日常生活能力的影响,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

纳入该院100例脑卒中患者,随机分组,其中,对照组年龄 43~78 岁,平均(55.17±4.43)岁。肌力分级 I级 36 例,Ⅱ级14例。男30例、女20例。脑梗死34例,脑出血16例;观察组年龄 43~6岁,平均(55.56±4.89)岁。 肌力分级 I级35例,Ⅱ级15例。男29例、女21例。脑梗死35例,脑出血15例。两组资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。该研究所选病例经过伦理委员会批准,患者或家属知情同意。

1.2 方法

对照组采取常规时间介入康复治疗,常规在1周后进行康复锻炼。

观察组则采取超早期介入康复。在发病后24 h内进行康复锻炼。①家庭和患者健康教育。由于中风的发作是突然和严重的,对中风患者的治疗和预后知之甚少,这加剧了中风患者的焦虑。医务人员应详细说明卒中患者的疾病相关知识,治疗方法和康复方法,以便卒中患者能够了解康复干预措施和具体程序,以提高卒中依从性和治疗信心。②患者的情绪管理。中风的一般情节是突然的。中风患者面临突然的打击,容易出现焦虑,恐惧,抑郁等负面情绪。医务人员应注意中风患者的主要情绪问题,即态度和尴尬,对中风患者的护理,积极与中风患者沟通,获得中风患者的信任,减少中风患者的焦虑和焦虑。③康复训练。指导卧床休息患者康复。由于卧床休息时间延长,中风患者易发生肢体僵硬,静脉血栓形成,褥疮等。护士经常帮助中风患者为无法自由控制肢体的中风患者移动关节和被动活动。定期帮助中风患者翻身,改变姿势,擦拭皮肤,防止压疮。在训练期间,中风患者应该有正确的训练方法,并在身体重心移动时调整姿势。在培训过程中,医务人员应密切观察脑卒中患者的一般情况,并逐步有序地进行培训。④培养日常生活能力。指导和训练中风患者穿衣、洗脸、刷牙、梳理头发、吃饭、去洗手间等,每天练习2次。每次完成一个,鼓励患者使其增加自信。

1.3 指标

比较两组效果;肢体功能改善的时间、其他时间指标;治疗前后患者NHISS评分、BI指数、FMA评分;后遗症发生率。

显效:NHISS评分、BI指数、FMA评分改善50%以上,症状体征消失;有效:NHISS评分、BI指数、FMA评分等改善25%~50%;无效:NHISS评分、BI指数、FMA评分改善的幅度低于25%。效果=显效、有效百分率之和[3]。

1.4 统计方法

采取SPSS 21.0统计学软件进行数据处理,计量资料采用(±s)表示,行t检验;计数资料采用[n(%)] 表示,行 χ2检验;P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 效果

观察组疗效相对高于对照组 (χ2=6.023,P<0.05)。 其中,对照组显效25例,有效15例,无效10例,总有效率是40例(80.00%)。观察组显效34例,有效16例,无效0例,总有效率是50例(100.00%)。

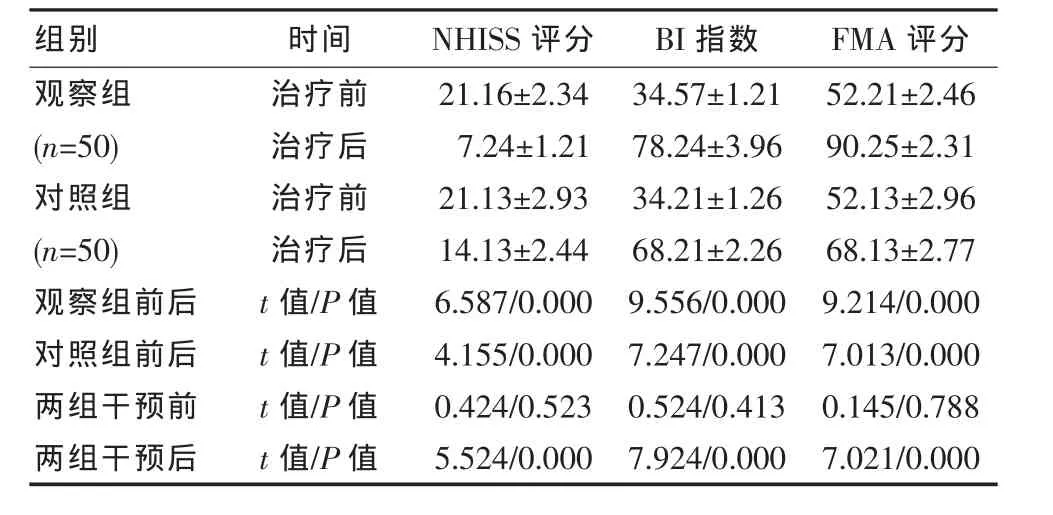

2.2 治疗前后NHISS评分、BI指数、FMA评分比较

治疗前两组NHISS评分、BI指数、FMA评分相近,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后观察组NHISS评分、BI指数、FMA评分变化幅度更大,差异有统计学意义 (P<0.05)。 见表 1。

表1 治疗前后 NHISS 评分、BI指数、FMA 评分比较[(±s),分]

表1 治疗前后 NHISS 评分、BI指数、FMA 评分比较[(±s),分]

组别 时间 N H I S S评分 B I指数 F M A评分观察组(n=5 0)对照组(n=5 0)观察组前后对照组前后两组干预前两组干预后治疗前治疗后治疗前治疗后t值/P值t值/P值t值/P值t值/P值2 1.1 6±2.3 4 7.2 4±1.2 1 2 1.1 3±2.9 3 1 4.1 3±2.4 4 6.5 8 7/0.0 0 0 4.1 5 5/0.0 0 0 0.4 2 4/0.5 2 3 5.5 2 4/0.0 0 0 3 4.5 7±1.2 1 7 8.2 4±3.9 6 3 4.2 1±1.2 6 6 8.2 1±2.2 6 9.5 5 6/0.0 0 0 7.2 4 7/0.0 0 0 0.5 2 4/0.4 1 3 7.9 2 4/0.0 0 0 5 2.2 1±2.4 6 9 0.2 5±2.3 1 5 2.1 3±2.9 6 6 8.1 3±2.7 7 9.2 1 4/0.0 0 0 7.0 1 3/0.0 0 0 0.1 4 5/0.7 8 8 7.0 2 1/0.0 0 0

2.3 肢体功能改善的时间、其他时间指标

观察组肢体功能改善的时间、其他时间指标更好(t=6.981,11.023,P<0.05),观察组肢体功能改善的时间、其他时间指标分别是(25.21±2.25)d 和(16.11±2.62)d、(20.11±2.66)d,对照组肢体功能改善的时间、其他时间指标分别是(30.25±2.67)d 和(19.57±2.91)d、(25.11±2.68)d。

2.4 后遗症发生率

观察组后遗症发生率低于对照组(χ2=5.922,P<0.05),观察组有3例后遗症,对照组有8例后遗症。

3 讨论

脑卒中是中老年人中较常见疾病,发病率和死亡率高,是导致患者致残的主要原因。伴有偏瘫的脑卒中患者通常具有不可逆的运动神经元和中枢神经系统损伤。通过简单地应用药物治疗很难恢复患者的生活能力和肢体运动功能[4-5]。脑卒中发生率高,传统在积极就医的基础上,辅以常规干预措施,虽然可以达到一定的效果,但并不令人满意[6-9]。早期干预可以帮助减少残疾并帮助患者恢复正常生活。同时,心理干预可以缓解负面情绪,帮助患者建立抗病信心,以积极乐观的态度对抗疾病。脑卒中患者的超早期干预可以促进中枢神经系统的可塑性,修复受损组织和器官,通过建立侧支循环增加病变区域的血液供应,并重组和补偿脑细胞功能。康复训练还可以预防和减少各种并发症,如肌肉萎缩,肩手综合征等,并提高治疗效果[10-14]。

该研究中,对照组采取常规时间介入康复治疗,观察组则采取超早期介入康复。结果显示,观察组疗效100.00%高于对照组(MA 评分相近,P>0.05);治疗后观察组 NHISS 评分、BI指数、FMA 评分分别是(7.24±1.21)分、78.24±3.96)分、(90.25±2.31)分,观察组变化幅度更大(P<0.05)。观察组肢体功能改善的时间、其他时间指标分别是(25.21±2.25)d 和(16.11±2.62)d、(20.11±2.66)d,观察组各项指标更好(t=6.981、11.023,P<0.05)。 观察组后遗症发生率低于对照组(χ2=5.922,P<0.05),观察组有 3例后遗症,对照组有8例后遗症。王祎[15]的研究也显示康复治疗介入时机对脑卒中患者预后的影响更好,对照组总有效78.00%,观察组总有效率96.00%,观察组总有效率明显高于对照组,其早期介入后遗症只有1例,而常规介入的后遗症有10例与该研究结果相似。

综上所述,超早期介入康复脑卒中的效果理想,可有效改善患者的神经功能以及肢体功能,并改善患者的生活能力,减少后遗症的发生率。